苏格拉底之死与守法精神

- 格式:docx

- 大小:125.09 KB

- 文档页数:1

苏格拉底之死的法理学意蕴探析苏格拉底之死常被人们与耶稣之死相提并论,以突显这个死亡事件在整个人类文明史的重要地位。

它的意义已远远超过了事件本身,而更多地在于由此引发的后人的相关思考。

自公元前399年苏格拉底被雅典民众陪审法庭以361票比140票的绝对多数判处死刑,饮鸩而死之后,对于这个死亡事件的原因及其蕴含的意义的思考从来没有停歇过。

笔者意欲从法理学的角度,以柏拉图的《克里托篇》和色诺芬的《回忆苏格拉底》为主要研究对象进行文本分析,探寻苏格拉底的法律思想,以及在此思想支配下的主动守法赴死行为,对苏格拉底之死作出法理学上的解释。

一、社会契约论的解释苏格拉底认为个人与国家之间是存在契约关系的。

契约的订立是为了个人和国家双方的利益,双方都应当履行自己的义务以实现对方的权利。

国家为个人提供了生存、成长、教育等条件,个人也应当履行自己的义务,遵从国家的法律和命令。

苏格拉底认为,任何雅典人,只要达到成年,自己能够认识国家的政体和我们这些国家的法律,如果他对我们不满,都允许他带着他的财产去他喜欢去的地方。

如果一个人决意留在一个国家里,就证明他对这个国家是满意的,因而必须遵守这个国家的法律,履行自己的义务。

在上述社会契约理论的支配之下,对于苏格拉底个人而言,其在面对于自己的不公正审判时,是如何做出行为选择的呢?首先,苏格拉底和国家之间存在契约关系。

受审判时,苏格拉底已在雅典生活了70年的岁月,因此可以认为是和雅典城邦之间存在相互之间的权利义务关系的。

其次,苏格拉底享受联盟了国家提供的利益,而且对于国家所提供的服务,苏格拉底总体上说是满意的。

如果苏格拉底对国家不满意,他完全可以离开雅典而去其他国家,但实际上苏格拉底比瘸子、瞎子或其他残疾人更少出境,显然对这个国家和法律的感情比其他任何雅典人都要深厚。

最后,苏格拉底应当服从国家的法律和命令。

既然已经享受了国家所提供的利益,根据契约的对等原则,苏格拉底无论是在战场上或法庭上,或是在任何地方,你必须做你的城邦和国家命令你做的事。

浅议法律的服从——从苏格拉底之死谈起苏格拉底,古希腊著名的思想家、哲学家、教育家,他和他的学生柏拉图,以及柏拉图的学生亚里士多德被并称为“古希腊三贤”,更被后人广泛认为是西方哲学的奠基者,最后被雅典法庭以引进新的神和腐蚀雅典青年思想之罪名判处死刑。

苏格拉底之死洋溢着浓厚的悲剧色彩。

这位爱智慧、追求雄辩的哲学家,并不是死于残暴的专制统治之手,而是丧生在备受人们推崇的民主政治的毒鸩下。

这座天平的两边,一边站着为真理殉道的伟大哲学家,一边伫立着象征民主自由的雅典城邦,左右权衡摇摆之间,给旁观者带来的是长达几个世纪的痛苦抉择。

苏格拉底的罪名有三项,在现代人看来无疑是有些滑稽且无理取闹的,但是在古希腊的雅典城邦,这的确是重罪。

因为时代的限制,人们对于合法与犯罪的概念大抵是有些区别的,某一时间十恶不赦的罪行,再过几十年可能就是惊天动地的英雄壮举。

这是法律固有的局限性,作为统治阶级意志的产物从诞生之初就无法避免的先天缺陷。

那么,面对这样的先天缺陷,民众是否有反抗的权利呢?苏格拉底的态度看起来是奇怪的,一方面,他强烈怀疑当权者的实在法的实质正义性,但当法律对他做出了不公正的判决时,却毫无反抗地服从它。

在他看来,一个人若在成年后依然居留在这个城邦,一定意义上与该城邦签订了遵守其全部律法的契约,人不能背离自己所许下的诺言。

事实上,他提出了一个关于服从法律的观点。

在我看来,无论其是否存在瑕疵,法律是必须服从的。

任何法律在制定时都会存在不可避免的滞后性与局限性,但这并不能成为违抗法律的借口。

一切推翻当时法律带来的利益与公正都是暂时的,但这种反抗法律的行为带来的影响是深远的,如同种下的罪恶果实,随着其深埋于地下根茎蔓延缠绕,整个社会的秩序都会土崩瓦解。

但是,这种对于法律的服从并不是所谓的绝对的服从,更多的是将法律当成一种信仰。

虽然法律的正义性会存在瑕疵,但是任何事物有向着光明的一面,就一定会有背光阴暗的部分,这是无法避免的。

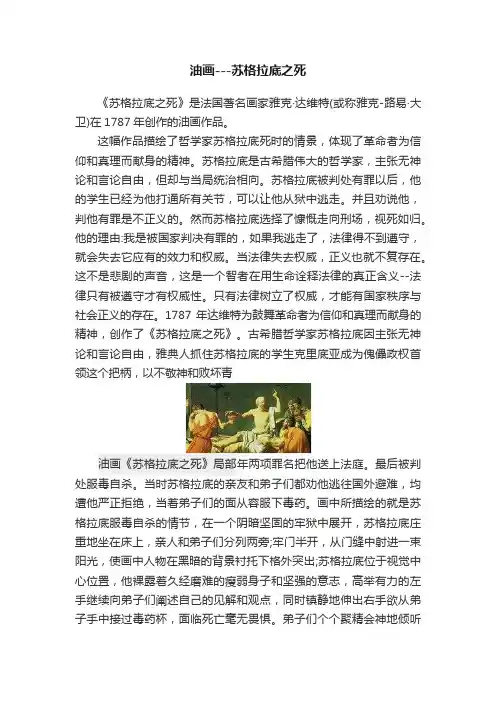

油画---苏格拉底之死《苏格拉底之死》是法国著名画家雅克·达维特(或称雅克-路易·大卫)在1787年创作的油画作品。

这幅作品描绘了哲学家苏格拉底死时的情景,体现了革命者为信仰和真理而献身的精神。

苏格拉底是古希腊伟大的哲学家,主张无神论和言论自由,但却与当局统治相向。

苏格拉底被判处有罪以后,他的学生已经为他打通所有关节,可以让他从狱中逃走。

并且劝说他,判他有罪是不正义的。

然而苏格拉底选择了慷慨走向刑场,视死如归。

他的理由:我是被国家判决有罪的,如果我逃走了,法律得不到遵守,就会失去它应有的效力和权威。

当法律失去权威,正义也就不复存在。

这不是悲剧的声音,这是一个智者在用生命诠释法律的真正含义--法律只有被遵守才有权威性。

只有法律树立了权威,才能有国家秩序与社会正义的存在。

1787年达维特为鼓舞革命者为信仰和真理而献身的精神,创作了《苏格拉底之死》。

古希腊哲学家苏格拉底因主张无神论和言论自由,雅典人抓住苏格拉底的学生克里底亚成为傀儡政权首领这个把柄,以不敬神和败坏青油画《苏格拉底之死》局部年两项罪名把他送上法庭。

最后被判处服毒自杀。

当时苏格拉底的亲友和弟子们都劝他逃往国外避难,均遭他严正拒绝,当着弟子们的面从容服下毒药。

画中所描绘的就是苏格拉底服毒自杀的情节,在一个阴暗坚固的牢狱中展开,苏格拉底庄重地坐在床上,亲人和弟子们分列两旁;牢门半开,从门缝中射进一束阳光,使画中人物在黑暗的背景衬托下格外突出;苏格拉底位于视觉中心位置,他裸露着久经磨难的瘦弱身子和坚强的意志,高举有力的左手继续向弟子们阐述自己的见解和观点,同时镇静地伸出右手欲从弟子手中接过毒药杯,面临死亡毫无畏惧。

弟子们个个聚精会神地倾听老师的演讲,竟忘了老师死亡将至。

不难理解苏格拉底之死对于西方法治文明的重大意义:也许法律会一时枉正错直,但在世俗之城里只有一个人人必须遵守的法律,只有在每个苏格拉底都服从法律的基础上,雅典人民才有法治的保障。

小议苏格拉底坚决服从法律之思想——以死亡捍卫法律不经意间,回忆起了法国古典主义画家达维德,在1789年为鼓舞革命者,为信仰和真理而献身的精神,从而创作的《苏格拉底之死》。

此幅作品生动逼真的描绘了古希腊大哲学家苏格拉底逝世时的情景。

苏格拉底生前为证实神谕而得罪了一大批政界和文化界的名人,最终引起他们的反感,加之,他在在法庭上的态度激怒了陪审团,结果被囚于狱中,不久后被判死刑,饮鸩自杀。

画家为了突出苏格拉底不屈不挠,为了法律和真理而斗争的精神,有意在画面前景地面置一打开的镣铐和散落的手卷本,引起了人们对苏格拉底铁窗生涯的感叹,增加了人们对英雄的认识和崇敬。

在这惊心动魄的瞬间,苏格拉底依然镇静自若,高举左手,坚定真理,誓死捍卫法律。

看到哀悼者们悲恸的神情,使我不得不开始重新审视苏格拉底坚决服从法律的行为,到底产生着怎样的影响。

通过课本知识的学习,我知晓苏格拉底之所以会如此执着于捍卫法律,是因为遵守法律背后积极的作用,即:苏格拉底认为,遵守法律是感谢国家赐予的恩惠的一种方式,而服从城邦和法律又是公民的天职、责任、义务,义不容辞,再有,他感悟到服从法律有利于提高城邦的成员的道德水准、正义意识,有利于强者和贵族的统治,最终达到国家繁盛的强大作用……不得不说,大哲学家苏格拉底有着对国家坚决拥护的积极态度,有着对城邦和法律坚决守护的执着精神,有着当时民众及其弟子无法理解的情操与信念。

这些积极作用我都赞同,且对此位大哲学家充满了敬佩与赞叹,但是法律的遵守,毕竟需要全体公民共同的努力,需要大众的拥护与支持。

我认为,法律作为一种上层建筑,最核心的东西还是经济基础的发展。

稳定、牢固的经济基础才能决定国家有良好的上层建筑,才能真正使整个社会积极进步,向前发展。

而当时古希腊就建立了数以百计的城邦,以此作为实现政治统治的区域。

浓厚的城邦色彩使得人并不能充分发挥其主观能动性,人们做事无不依赖着城邦的发展,城邦也因此就成为战争爆发的渊源——民众为了自身利益而不惜发动战争,争夺城邦,这一系列的连锁反应就阻碍了经济基础的发展。

苏格拉底之死的法律思考摘要:苏格拉底之死是雅典历史上的一大冤案,自发生以来一直备受争议。

苏格拉底的死成就了他对法治的宣言,诠释了他对法律的信仰;但也留给后世无尽的反思和叹息。

在这场冤案后的两千多年里,法治不断的发展和完善,但苏格拉底的死却给人类背上了沉重的问号,引发了2000多年来众多历史学家,哲学家和法学家的一个被传为“探索上诉者谜一样的面孔”的永恒话题。

苏格拉底留给后人的思考,关于如何在保障民主的同时防止多数人暴政,如何在虔诚信仰法律与理性守法中做出选择和平衡,仍然被后人争议和思考。

关键词:民主;多数人暴政;守法;理性思考中图分类号:d90文献标识码:a文章编号:1009-0118(2013)03-0040-02公元前399年的一天,在古希腊最著名的雅典城邦,伟大的思想家、被称为“西方孔子”的苏格拉底在狱中饮下毒酒,结束了自己的生命。

500名由雅典公民组成的陪审庭(公民大会)以“渎神罪”和“蛊惑青年罪”判处其死刑。

之前有两种选择的途径摆在苏格拉底面前:一是少量的赎金便可救赎自己的生命,二是如友人克里托所劝说的那样逃亡他邦。

但苏格拉底均拒绝了。

他宣称自己无罪,因此拒绝缴纳赎金。

在苏格拉底的观点看来,如果城邦的法律不公正,人们便可以不去服从;但如若是一个人违反了城邦的法律,那法律所作出的惩罚对他来说仍是不可避免的。

因为“当你自愿生活在一个国度时,就等于已经做出了守法的承诺。

即便有个别的法律不公正,但整个法律仍然是保护你的利益的;而你一旦去反抗不公正的法律,就是在反抗整个法律,就是不公正的”,而逃亡无非是在进一步破坏法律的权威罢了。

此外,他还担心一旦自己逃亡,雅典将再也没有好的导师可以教育人们。

苏格拉底甚至曾经自白说自己是一只牛虻,是神派他来督促国家这匹健硕的骏马以焕发其精神的。

如果雅典的政治或是法律出现严重问题,神就派他去教导雅典人以获得真知。

在这场令人心灵为之震撼的生死离别中,苏格拉底最终离开了我们。

为“爱智”而死的苏格拉底苏格拉底,古希腊哲学家、雅典市民,他生活在公元前5世纪的古希腊,他的一生都在探索真理和智慧,用自己的言行影响了整个西方哲学的发展。

尽管他没有写下自己的著作,但是他的思想却通过他的弟子柏拉图和亚里士多德传承下来,成为了西方哲学的奠基石。

在古希腊底裘斯城当权者专制统治下,苏格拉底用他的一生去守护正义和真理,最终不惜以生命为代价,为他所坚守的信仰而死。

苏格拉底一生最重要的精神追求就是追求智慧和真理。

他认为,人们的无知和迷茫是因为他们不知道什么是好的和什么是坏的,因此他们所做的邪恶和错误行为只是出于无知。

他认为真正的智慧是知道自己的无知,并且要不断地追求真理,而不是自以为是地自满。

他在雅典街头四处讲学,通过问答的方式让年轻人思考和质疑自己的信念,启发他们追求智慧和真理。

他的行为却引起了雅典当权者和当时的社会风气之反感。

在古希腊的奴隶社会中,作为自由公民的雅典人是统治阶级,他们追求的是荣耀、权力和利益。

而苏格拉底却倡导人们追求智慧和真理,他的行为被视为颠覆传统的权威和价值观。

在大力扶持民主制度的雅典,苏格拉底的言行也遭到了当权者的反感。

他的弟子柏拉图在《柏拉图对话录》中写到,苏格拉底反对不良的民主制度和攻击似乎与他自己的行为相悖。

这也是由于柏拉图是一位持不同政见者,他更多的是从自己的立场出发去描述苏格拉底。

在《伯罗奔尼撒战争》中,雅典和斯巴达两市之间发生的一场战争中,苏格拉底拒绝执行了一次非法的政治血腥清洗命令,这也使得他在雅典社会中的政治势力遭到了打压。

在对话录中,苏格拉底称自己是雅典“守门者”,因为他关注的是人们灵魂的进步,并且要守护人们的道德信仰,所以他怀疑的态度和对对话法庭的批评备受诟病,最终导致了他的处决。

公元前399年,苏格拉底因被控颠覆民族信仰和腐蚀年轻人思想的罪名受到了审判,最终在雅典法庭上被判处死刑。

在审判的过程中,他选择了不服从法庭、不逃避死刑的态度,而是选择了静待死亡的来临。

苏格拉底之死读后感

《苏格拉底之死》是一部关于古希腊哲学家苏格拉底的著名著作,讲述了他被判处死刑的故事。

这部作品让我深思人生的意义和

价值。

在这部作品中,苏格拉底被控犯有亵渎神灵和腐蚀青年的罪行,最终被判处死刑。

尽管他有机会逃跑,但他选择接受法庭的判决,

因为他坚信真理和正义。

他宁愿牺牲自己的生命,也不愿放弃他的

信仰和原则。

苏格拉底的坚定和无畏令人敬佩。

他不为权势和金钱所动摇,

始终追求真理和正义。

他的死亡不是失败,而是对理想和信仰的忠诚。

他的生命和死亡都成为了后世人们学习的榜样。

读完《苏格拉底之死》,我深刻地体会到了追求真理和正义的

重要性。

在现实生活中,我们也会面临各种诱惑和困难,但只有坚

守自己的信念,才能走出困境,获得内心的平静和自由。

苏格拉底

的故事激励着我,让我更加坚定地追求真理和正义,不为外界的干

扰所动摇。

总之,《苏格拉底之死》是一部充满哲学思考的作品,它让我

重新审视了人生的意义和价值。

苏格拉底的精神将永远激励着我们,让我们勇敢地面对困难,追求内心的真理和正义。

摘 要苏格拉底之死是西方历史上的著名事件,而他的死因则成了一个千古之谜。

苏格拉底的一生都在探讨、追寻伦理道德,他的伦理观也为西方建立起了伦理道德体系,而他更是用死亡证明了伦理道德的重要性。

他的死是与其伦理观有很大联系的,可以说苏格拉底之死是其在个人伦理观的指导下所做出的理性选择。

苏格拉底认为美德高于一切,有了美德,人就能过上幸福的生活。

幸福生活的开始,要建立在认识自己的基础上。

通过认识自己了解到自己的无知,而自己无知就要不断的获取知识使自己变得智慧。

苏格拉底认为美德即知识,拥有了美德也就拥有了智慧,也就获得了最高的善。

正是在这样的伦理观的指导下,苏格拉底面对不公正的审判,为了追寻美德最后选择了死亡。

对于现今社会中普遍存在的道德危机感,苏格拉底之死所表现出的伦理意义可以为我们提供一些借鉴。

苏格拉底一生都在省察自身直至死亡,最终追求的是一种德性的生活,也就是幸福的生活。

苏格拉底生前及至死亡所表现出的这种省察是一种理性精神,当代人也可以通过理性的指导去过德性的、幸福的生活。

苏格拉底之死也表现出了一种对于信念的执着追求,因此现代社会的道德危机感可以用信仰得到缓解。

苏格拉底之死还表现出了一种对于个人道德自主性的强调,通过个人道德的完善最终实现整个人类的普遍幸福,当代伦理道德在建设之时也可以把个人道德与社会伦理建设相结合。

苏格拉底之死表现出一种理性的反思精神和对德性生活的向往,为人类的安身立命建造起了一个精神家园,这就是苏格拉底之死最大的伦理意义。

关键词 善 理性 道德 苏格拉底之死AbstractSocrates’ death is a famous event an Western history and the reason of his death becomes a eternal mystery. Socrates’ all life was discovering and searching the ethics, his ethic view was made a ethical system for Western., and more he used his death to demonstrate the importance of ethic. Socrates’ death is closely releated to his ethical thought, such as to say his death is a rational choice under the leading of his owen ethical thought. Socrates view that virtue is above all, people who has virtue will have happiness. The beginning of happiness life is built on the basic of realise youself. After that you will know you are ignorance and start to get more knowledge to make you wisdom. Socrates think that virtue is knowledge, people who has virtue is mean has wisdom, that is the highest goodness. Under such ethical thought, Socrates facing the unjust judge choose death for searching virtue. To our moral crisis in modern social, the ethical meaning of Socrates’ death can provid some advice. Socrates use his all life to examine himself until death for a life of virtue. Such examining is a rational spirit, we can use it to have a virtue or happiness life. Socrates’ death is also indicate a searching for faith, so our moral crisis can use it to release. And then Socrates’ death indicate a emphasize of own moral autonomy. Troughing the improving of own moral to achieve the entire human race’ happiness. The buliding of modern ethics can combine the own moral and the social ethic form it. Socrates’ death indicate a yearning of rational spirite and virtue life, it builts a spiritual home for human life, that is the highest meaning of Socrates’ death.Keywords Goodness Reason Moral Socrates’ death引言引 言公元前469年,苏格拉底出生于雅典一个普通家庭,当时正值伯里克利执政时期,也是城邦民主制的鼎盛时期。

苏格拉底之死读后感

《苏格拉底之死》是古希腊哲学家柏拉图所著的一部作品,描

述了苏格拉底在雅典法庭上被判处死刑的经过。

这部作品让人深思,引发了我对正义、自由和人生意义的思考。

苏格拉底是一个不畏权势、坚持真理的哲学家,他在法庭上坚

定地捍卫自己的信仰和哲学观点,甚至不顾生死。

他拒绝逃避,选

择接受法庭的判决,这种无畏和坚定让人敬佩。

然而,苏格拉底的

死亡也让人感到悲哀和不公,他的离世引发了对正义和法律的质疑。

通过阅读《苏格拉底之死》,我深刻地体会到了一个人对于自

己信仰的坚守和对于自由的追求。

苏格拉底的死亡是对于正义的挑战,也是对于思想自由的呼唤。

他的生命和死亡都成为了人们对于

理想和真理的追求的榜样。

在当今社会,我们也需要像苏格拉底一样,勇敢地捍卫自己的

信仰和追求真理。

同时,我们也需要对于正义和法律保持警惕,不

断地反思和批判。

只有这样,我们才能更好地实现自由和公正,让

社会更加和谐与美好。

总的来说,阅读《苏格拉底之死》让我对于人生和社会有了更深刻的思考,也让我更加珍惜自由和正义。

苏格拉底的生命和死亡都给予了我们很多启示,希望我们能够从中汲取力量,不断前行。

苏格拉底之死说明了什么?公元前399年的一天,在雅典城某个囚室里,一位老人举起一杯狱卒送来的毒酒,一饮而尽。

这个长者就是苏格拉底。

这位自诩为不断叮咬雅典民主的“牛虻”慷慨赴死,说明了什么问题呢?一、合法的审判程序不能导致公正的结果苏格拉底的死缘于检察官阿尼图斯、悲剧诗人美勒托和修辞学者吕孔控诉苏格拉底不敬城邦认可的神、另立新神和腐蚀青年。

而审判他的法庭情况是:陪审法庭不设法官,只设主持官,负责组织审判并维持法庭的秩序。

陪审团成员从公民群体中抽签随机产生。

其成员并不被要求具备专业的法律知识和审判能力,判定被告是否有罪的唯一标准是陪审团的投票。

投票依据的并不是法律条款,而是简单遵从得票的多数与少数。

显而易见,这看似民主但又如同儿戏的司法审判方式,很容易沦为被偏狭的激情左右的民众表达政治意志的工具。

最终的结果是在第二轮投票时,陪审团以360票对140票判处苏格拉底死刑。

第一轮判他无罪的陪审员竟因苏格拉底为自己辩护而被激怒,有80人转而判他死刑!可以说苏格拉底之死,就死在披着民主外衣的审判制度上,雅典民主派以绝对公平的陪审团,通过真正民主的程序,杀死了苏格拉底。

但合法的审判程序却不能导致公正的结果!二、封杀精神自由、思想独立在“苏案”中,苏格拉底为自由和法律以身殉道,为维护判他死刑的法律至高无上的尊严。

而陪审团却表现出那样的令人难以置信的专横、残忍与卑劣。

它以绝对的民主铲除的是精神自由,封杀的是思想独立。

一千多年后,一位学者写道:“这是雅典和它所象征的自由的黑色污点。

在如此自由的一个社会里,怎么可能发生对苏格拉底的审判呢?雅典怎么会这么不忠实于自己呢?”三、以多数人的名义侵犯个人权利美国第二任总统约翰·亚当斯曾断言:“人民易行专横残暴”,而且“多数人永远并毫无例外地剥夺少数人的权利”。

他认为,所有的政体中,民主政体最容易发生混乱。

卢梭在其著作《社会契约论》中也说:“人民可以废除任何他们想废除的东西,没有也不可能有哪部法律可以约束全体人民,任何拒不服从公众意志的人,集体就要迫使他服从。

法律故事苏格拉底之死在古希腊的雅典城邦,有一个哲学家名叫苏格拉底。

他是古希腊思想家之一,也是柏拉图的老师。

苏格拉底的思想是以探求真理和追求道德为主要目标。

然而,他对自由思想和公众对话的执着最终导致了他的悲剧性死亡。

苏格拉底以他独特的教学方式闻名于世。

他没有写书或发表文章,而是通过与学生和其他人的口头对话来表达他的思想。

苏格拉底的方法被称为“苏格拉底式的对话”,这是一种通过问问题的方式引导对方自我反思和思考的教学方法。

然而,苏格拉底的对话方式却引发了一些人的不满。

他的提问常常暴露了别人的无知和矛盾之处,冒犯了一些权威人士。

当时的雅典城邦,言论自由并不被广泛接受,而苏格拉底的对话方式恰好挑战了当时的社会秩序。

最终,苏格拉底的对话方式和他对公众和政府的批评使他成为了一个政治问题。

他的弟子柏拉图甚至认为苏格拉底的死是雅典民主制度的失败。

尽管如此,苏格拉底依然坚持他的信仰和思想,不愿放弃对真理的追求。

公元前399年,苏格拉底被控“教唆青年违背老规矩并否定城邦的神”,他被投入了监狱。

在监狱中,他面对死亡的威胁依然坚持着他的思想和哲学。

他拒绝了朋友的建议,逃离雅典并逃避判决,因为他相信逃亡并不是一个真正的解决办法。

苏格拉底的审判让人们始终记住了这个伟大的思想家。

他在法庭上保持了镇定和冷静,他的言辞甚至被描述为“无畏”和“振奋人心”。

当他被判有罪并面临死刑时,他并没有感到悲伤或绝望,而是继续坚信自己的信仰,表达了他对正义和真理的追求。

最后,苏格拉底被判处饮下毒药并结束了他的生命。

他的死使雅典城邦受到了国际舆论的批评,人们认为苏格拉底的死是对自由思想和言论自由的打击。

然而,苏格拉底的死也成为了他思想的象征,他的信念和智慧永远地留在了人们的记忆中。

苏格拉底之死是法律和道德冲突的一个典型例子。

他追求真理和思考的权利与当时的社会秩序和权威观念相抵触,最终导致了他的死亡。

然而,他的死亡也启发了后来的思想家和哲学家,对言论自由和思想自由发表了自己的意见。

从苏格拉底之死(法律需要被信仰)按照雅典当时的规定,苏格拉底是可以被免除惩罚,甚至是可以逃跑的。

但是苏格拉底并没有这样做,他告诫他的学生和朋友:“对抗不公正的审判,越狱的确是一种正义,但遵守即便是不公正的法律,同样是正义要求。

否则人人都会以自己认为的正义为借口破坏社会秩序。

”在他看来,法律是神圣的,即便是“恶法”,也要去遵守。

“恶法”非法?如果法律本身就有毛病、不公正,那么是很难树立起法律的权威,赢得人们的信任。

西方著名学者伯尔曼曾经在《法律与革命—西方法律传统的形成》一书中指出,“法律必须被信仰,否则就不会运作;不仅涉及理性和意志,而且涉及感情、自觉和信仰,涉及整个社会的信奉。

”[①]法律的信仰表现为人们对法律要求表现出一种忠诚意识、神圣崇尚、巨大热情和高度信任。

法律只有真正被信仰、崇尚,才能树立起人们对法律的权威意识;法律也只有真正被信仰,才能更好地立法、执法和守法,从而更好地推进法治建设。

信仰作为一种精神上对某种信念持坚定不移的追求方式,那么建立在法律之上的信仰将会怎样呢?一旦人们树立起对法律的信仰,内心就会对法律有崇敬感和信任感。

在这种信仰的支配下,人们用法律来规范自己的行为,社会生活也会步入有秩序的规则之中。

“一个民族的生活创造它的法治,而法学家创造的仅仅是关于法制的理论。

”[②]当人们把自己的生活融进法律的活动中,亲自体验法律、感知法律,对法律的信仰也就自然而生。

如果法律从立法时开始就离开了民众的参与支持,法律越来越职业化、精英化,那么这样还有利于法律信仰的实现吗?法律的核心功能在于维护社会的公平与正义。

“法律一旦被信仰,我们就无需担心法律得不到普遍的服从和贯彻实施,也无须考虑公民的正当权益得不到保障,更无须担心任何个人、团体甚至国家政府的违法行为得不到纠正和惩罚。

”[③]被信仰的法律将会影响和改变着人们的思想观念,对立法、执法、守法产生很大的促进作用。

具体而言,法律一旦被信仰,人们会崇尚法律的权威,消费法律,享受法律。

10.2.4 苏格拉底之死的启示公元前399年,以自由、民主著称的雅典城邦,以提倡新神、败坏青年两个罪名处死了一个除运用言论自由外没有任何犯罪行为的伟大哲人—苏格拉底。

苏格拉底是古希腊伟大的哲学家,主张无神论和言论自由,但却与当局统治相向。

苏格拉底被判处有罪以后,他的学生已经为他打通所有关节,可以让他从狱中逃走。

并且劝说他,判他有罪是不正义的。

然而苏格拉底选择了慷慨走向刑场,视死如归。

他的理由:我是被国家判决有罪的,如果我逃走了,法律得不到遵守,就会失去它应有的效力和权威。

当法律失去权威,正义也就不复存在。

这不是悲剧的声音,这是一个智者在用生命诠释法律的真正含义——法律只有被遵守才有权威性。

只有法律树立了权威,才能有国家秩序与社会正义的存在。

这幅作品描绘了哲学家苏格拉底死时的情景。

被囚于狱中的苏格拉底,被判刑后饮鸩自杀,在这惊心动魄的瞬间,苏格拉底镇静自若,左手高举,表明信仰不变!周围哀恸的人们增添了画面的悲剧性。

新古典主义的手法,使画面获得了凝重、刚毅、冷峻的艺术效果。

苏格拉底用死塑造了一个守法公民的形象维护了法律的权威,用生命告诫人们守法的重要。

的确,在现今的法治建设中,守法是公民的道德信念,是法治之保障。

社会秩序之稳定,法治之构成,是离不开服从法律、诚信守誓的。

法治之推行法的服从是保障,然其根基和源泉则是良法之制定及实施。

可以说就法治亚里士多德一语道破天机:“法治应当包含两重含义:已成立的法律获得普遍的服从,而大家服从的法律本身又应该是制定良好的法律。

”苏格拉底,这个信仰法律并为法律献身的历史第一人,用一生向我们阐释着法治的要义首先,我们应加强立法,为法治构建根基。

法治也即依法而治,其根基在于法律的良法性。

尚失良法根基,我们又怎可乞求公民守法?立法机关应充分听取来自基层,来自劳苦大众的声音,让法真正代表人民的利益,并始终坚持为人民的利益而战,只有这样的法律才是人民感兴趣的,才是人民矢志追求的终极价值。

法162 刘月 201609010216

浅谈苏格拉底之死和守法精神

关于苏格拉底之死的缘由和过程,其版本诸多,在此不一一赘述,只就结果取其共性:苏格拉底被雅典人经过民主的审判判处死刑,而他自己则毫不犹豫的遵从了错误的、不公正的判决而使生命就此凋零。

由此,引发了我的三个思考:

一、法律是否等于正义?

雅典,一个以民主和言论自由著称的城邦;苏格拉底,一位从未参加任何政治活动,凭借“辩论”度过一生的哲学家。

就是这样的雅典,赋予了苏格拉底教唆青年的罪名(之一)。

此时我们发现,雅典公民竟然对一个除了运用言论自由以外没有犯任何其他罪行的哲学家提出了起诉并且对其判处了死刑。

这是何等讽刺。

由此可见,法律并不都是正义的,法,有善法,亦有恶法。

二、倘若法律裁决与正义相悖,我们应该怎么办?

这个问题困扰了我很久,从心理上讲,我认为,当法律判决已经违背正义时,我们所要做的,应该是修正判决并且重新进行真正公正的审判。

然而,反观现实,尽管几多无奈,但我也不得不承认,以上的想法真的太天真了,修改判决,谈何容易,且不论雅典,就是在当代中国社会,修改判决的案例都是少之又少,是,我承认,媒体上确实报道了某些人被误判监禁最后无罪释放,但是,他们虚度的那些年,又应该拿什么来弥补呢?成功申诉修改判决的案例确实存在,那么又有谁能耗得起时间熬得过年华,去等一个所谓的公正呢?说到底,我也并没有思考出针对此问题的正确解决方法,这个问题的答案,还是等到日后再做定夺吧。

三、苏格拉底为什么要遵从法律裁决,其意义何在?

苏格拉底临死前曾说:“逃避法律判决是毁坏国家和法律的行为,如果法律判决不生效力,那么正义、法律和国家就不复存在。

如果我含冤而死,这不是法律的原因,而是恶人的蓄意。

”他也曾放言:“我去死,你们去活,谁的去路好,唯有神知道。

”

究其根本,苏格拉底之所以这么说,是因为他明白:法律只有被遵守才有权威性。

只有法律树立了权威,才能有国家秩序与社会正义的存在。

也许法律会出现错误,也许上帝会说恶法非法,但是在现实的世界里,人们唯有遵循法律才能维持社会的稳定。

这个法律也许要使千万个“苏格拉底”受冤,但只有在他服从法律的前提上,雅典人民才有法治的保障。

他必须死,因为雅典的法律需要生效。

事实证明,苏格拉底是正确的。

在他死后的两千多年里,雅典的民主制度不断改进完善。

苏格拉底用他的生命,换得了一个法治与民主的美好城邦。