《师说》重点字词及翻译

- 格式:doc

- 大小:25.00 KB

- 文档页数:5

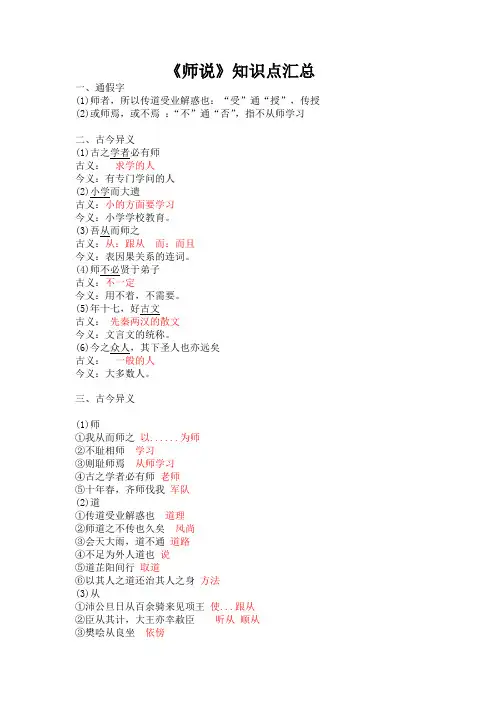

《师说》知识点汇总一、通假字(1)师者,所以传道受业解惑也:“受”通“授”,传授(2)或师焉,或不焉:“不”通“否”,指不从师学习二、古今异义(1)古之学者必有师古义:求学的人今义:有专门学问的人(2)小学而大遗古义:小的方面要学习今义:小学学校教育。

(3)吾从而师之古义:从:跟从而:而且今义:表因果关系的连词。

(4)师不必贤于弟子古义:不一定今义:用不着,不需要。

(5)年十七,好古文古义:先秦两汉的散文今义:文言文的统称。

(6)今之众人,其下圣人也亦远矣古义:一般的人今义:大多数人。

三、古今异义(1)师①我从而师之以......为师②不耻相师学习③则耻师焉从师学习④古之学者必有师老师⑤十年春,齐师伐我军队(2)道①传道受业解惑也道理②师道之不传也久矣风尚③会天大雨,道不通道路④不足为外人道也说⑤道芷阳间行取道⑥以其人之道还治其人之身方法(3)从①沛公旦日从百余骑来见项王使...跟从②臣从其计,大王亦幸赦臣听从顺从③樊哙从良坐依傍④从此道至吾军自、由⑤弟走从军阿姨死参与⑥吾从而师之跟随、跟从⑦升死,其印为予群从所得zòng,次于最亲的亲属,表叔伯关系(4)传①所以传道受业解惑也传授②师道之不传也久矣流传③六艺经传皆通习之解释经书的著作④为五百人立传传记(zhuan四声)(5)惑①师者,所以传道受业解惑也疑惑 n.②于其身也,则耻师焉,惑矣糊涂 adj.③内惑于郑袖迷惑④嫣然一笑,惑阳城,迷下蔡使...迷惑(6)无①孰能无惑没有②是故无贵无贱,无长无少无论③则无望民之多于邻国也通“毋”不、不要④晚来天欲雪,能饮一杯无表示疑问语气“吗”四、虚词(1)也①师者,所以传道受业解惑也句末表判断②其闻道也固先乎吾句中表停顿③自古及今,未之有也句末表陈述④何时而乐也?句末表疑问之①古之学者必有师助词,的②人非生而知之者代词,知识道理③择师而教之代词,人④巫医乐师百工之人这类⑤师道之不传也久矣消独⑥句读之不知宾语前置标志⑦吾欲之南海到⑧蚓无爪牙之利定语后置标志(3)于(介词)①而耻学于师向②其皆出于此乎从③师不必贤于弟子比④不拘于时被(4)其①郯子之徒,其贤不及孔子人称代词做定语他们的②今之众人,其下圣人也亦远矣代词今之众人③非吾所谓传其道解其惑者也指示代词“那个”④其可怪也欤语气副词多么⑤其皆出于此乎表推测(大概恐怕)五、词类活用(1)吾师道也名词作动词学习(2)无贵无贱,无长无少形容词做名词年龄大(小)的(3)圣益圣,愚益愚形容词作名词圣人愚人(4)小学而大遗形容词作名词小(大)的方面(5)吾从而师之意动用法以...为师(6)不耻相师意动用法以...为耻(7)孔子师郯子意动用法以...为师(8)耻学于师意动用法以...为耻(9)则群聚而笑之名词作状语成群地(10)巫医乐师百工之人,君子不齿名词作动词看不起六、重点句子翻译(1)师者,所以传道受业解惑也。

高一语文师说课文翻译及注释(实用版)编制人:__审核人:__审批人:__编制单位:__编制时间:__年__月__日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如教案大全、书信范文、述职报告、合同范本、工作总结、演讲稿、心得体会、作文大全、工作计划、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of practical materials for everyone, such as lesson plans, letter templates, job reports, contract templates, work summaries, speeches, reflections, essay summaries, work plans, and other materials. If you want to learn about different data formats and writing methods, please stay tuned!高一语文师说课文翻译及注释本店铺为大家整理的,《师说》是高中语文课本的传统篇目,课文中哪些知识点需要学生学习?1.原文篇一古之学者必有师。

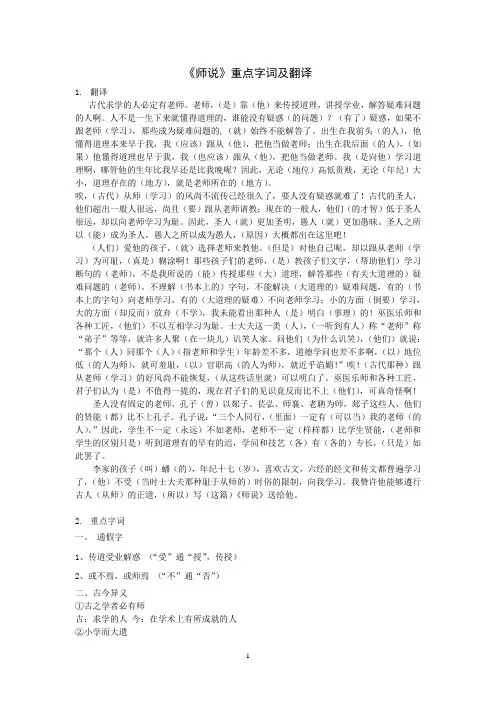

《师说》重点字词及翻译1.翻译古代求学的人必定有老师。

老师,(是)靠(他)来传授道理,讲授学业,解答疑难问题的人啊。

人不是一生下来就懂得道理的,谁能没有疑惑(的问题)?(有了)疑惑,如果不跟老师(学习),那些成为疑难问题的,(就)始终不能解答了。

出生在我前头(的人),他懂得道理本来早于我,我(应该)跟从(他),把他当做老师;出生在我后面(的人),(如果)他懂得道理也早于我,我(也应该)跟从(他),把他当做老师。

我(是向他)学习道理啊,哪管他的生年比我早还是比我晚呢?因此,无论(地位)高低贵贱,无论(年纪)大小,道理存在的(地方),就是老师所在的(地方)。

唉,(古代)从师(学习)的风尚不流传已经很久了,要人没有疑惑就难了!古代的圣人,他们超出一般人很远,尚且(要)跟从老师请教;现在的一般人,他们(的才智)低于圣人很远,却以向老师学习为耻。

因此,圣人(就)更加圣明,愚人(就)更加愚昧。

圣人之所以(能)成为圣人,愚人之所以成为愚人,(原因)大概都出在这里吧!(人们)爱他的孩子,(就)选择老师来教他。

(但是)对他自己呢,却以跟从老师(学习)为可耻,(真是)糊涂啊!那些孩子们的老师,(是)教孩子们文字,(帮助他们)学习断句的(老师),不是我所说的(能)传授那些(大)道理,解答那些(有关大道理的)疑难问题的(老师)。

不理解(书本上的)字句,不能解决(大道理的)疑难问题,有的(书本上的字句)向老师学习,有的(大道理的疑难)不向老师学习;小的方面(倒要)学习,大的方面(却反而)放弃(不学),我未能看出那种人(是)明白(事理)的!巫医乐师和各种工匠,(他们)不以互相学习为耻。

士大夫这一类(人),(一听到有人)称“老师”称“弟子”等等,就许多人聚(在一块儿)讥笑人家。

问他们(为什么讥笑),(他们)就说:“那个(人)同那个(人)(指老师和学生)年龄差不多,道德学问也差不多啊,(以)地位低(的人为师),就可羞耻,(以)官职高(的人为师),就近乎谄媚!”唉!(古代那种)跟从老师(学习)的好风尚不能恢复,(从这些话里就)可以明白了。

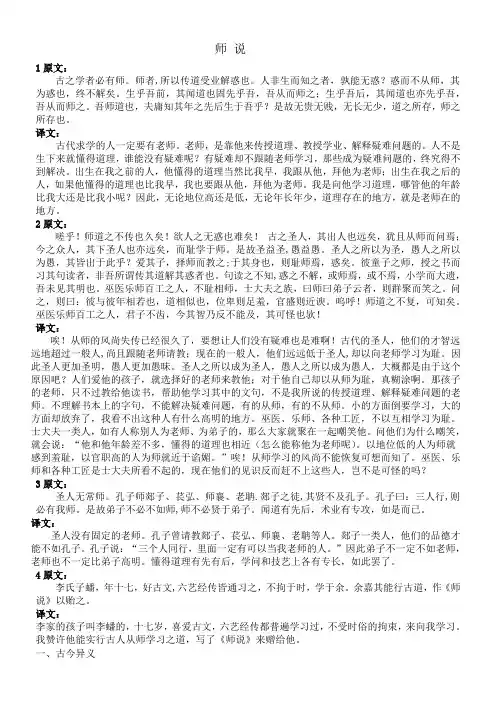

师说1原文:古之学者必有师。

师者,所以传道受业解惑也。

人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。

生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。

吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

译文:古代求学的人一定要有老师。

老师,是靠他来传授道理、教授学业、解释疑难问题的。

人不是生下来就懂得道理,谁能没有疑难呢?有疑难却不跟随老师学习,那些成为疑难问题的,终究得不到解决。

出生在我之前的人,他懂得的道理当然比我早,我跟从他,拜他为老师;出生在我之后的人,如果他懂得的道理也比我早,我也要跟从他,拜他为老师。

我是向他学习道理,哪管他的年龄比我大还是比我小呢?因此,无论地位高还是低,无论年长年少,道理存在的地方,就是老师在的地方。

2原文:嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。

是故圣益圣,愚益愚。

圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。

彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。

句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。

巫医乐师百工之人,不耻相师,士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。

问之,则曰:彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。

呜呼!师道之不复,可知矣。

巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!译文:唉!从师的风尚失传已经很久了,要想让人们没有疑难也是难啊!古代的圣人,他们的才智远远地超过一般人,尚且跟随老师请教;现在的一般人,他们远远低于圣人,却以向老师学习为耻。

因此圣人更加圣明,愚人更加愚昧。

圣人之所以成为圣人,愚人之所以成为愚人,大概都是由于这个原因吧?人们爱他的孩子,就选择好的老师来教他;对于他自己却以从师为耻,真糊涂啊。

师说》重点字词逐个解释及全篇知识点梳理古之学者必有师。

师者,所以传道、受业、解惑也。

人非生而知之者,孰的用来⋯的传授就谁能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。

生乎吾前,其闻道也固先乎吾,疑惑跟老师学习在本来吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。

吾师道也,夫庸知跟从以⋯为师懂得道理学习难道其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

因此无论取独嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远取独超出矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。

是故圣益尚且之(老师)处于⋯下以⋯为耻向圣人圣,愚益愚;圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎!爱其子,择圣明取独成为大概从疼爱师而教之,于其身也,则耻师焉,惑矣!彼童子之师,授之书而习其句读者,对于以⋯为耻句末语气词那些的他们非吾所谓传其道解其惑者也。

句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学的人提宾标志有的不学习学习小的方面而大遗,吾未见其明也。

巫医、乐师、百工之人,不耻相师;士大夫之族,明智这、这些以⋯为耻这类曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。

问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似无意义他们近也。

位卑则足羞,官盛则近谀。

”呜呼!师道之不复可知矣!巫医、乐师、百感到羞耻高大谄媚工之人,君子不齿。

今其智乃反不能及,其可怪也欤!看不起竟然比得上那奇怪圣人无常师。

孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。

郯子之徒,其贤不及孔固定的以⋯⋯为师这类贤明子。

孔子曰:“三人行,则必有我师。

”是故弟子不必不如师,师不必贤于弟同行因此一定比子。

闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

研究罢了李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传,皆通习之,不拘于时,学于喜欢被向余。

余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

赞扬古代的从师之道赠送【知识点】一、虚词1.乎(1)生乎吾前,其闻道也固先乎吾(介词,相当于“于”,前一个是“在”的意思;后一个是“比”,表比较)(2)夫庸知其年之先后生于吾乎(语气助词,表反问,译为“吗”)(3)其皆出于此乎(语气助词,表揣测,译为“吗”或“吧”)(4)嗟乎!师道之不传也久矣(语气助词,表感叹,与“嗟”连用,译为“唉”)2.而(1)人非生而知之者(连词,表承接)(2)惑而不从师(连词,表转折)(3)吾从而师之(连词,表承接)(4)择师而教之(连词,表承接)(5)授之书而习其句读者(连词,表并列)(6)小学而大遗(连词,表转折)(7)则群聚而笑之(连词,表修饰)3.之(1)古之学者必有师(助词,的)(2)人非生而知之者(代词,指代知识、道理等)(3)道之所存,师之所存也(助词,主谓之间取消句子独立性)(4)夫庸知其年之先后生于吾乎(助词,主谓之间取消句子独立性)(5)师道之不传也久矣(助词,主谓之间取消句子独立性)(6)欲人之无惑也难矣(助词,主谓之间取消句子独立性)(7)圣人之所以为圣(代词,指代这件事)(8)彼童子之师,授之书而习其句读者(助词,的;代词,指代童子)(9)句读之不知,惑之不解(助词,宾语前置的标志)(10)巫医乐师百工之人(代词,这,这一类)(11)郯子之徒(代词,这,这一类)(12)六艺经传皆通习之(代词,这,这一类)(13)作师说以贻之(代词,他,指代李蟠)4.其(1)其为惑也终不解矣(代词,那些,指代疑难问题)(2)其闻道也固先乎吾(代词,他,指代“生乎吾前”者)(3)夫庸知其年之先后生于吾乎(代词,他的)(4)其皆出于此乎(副词,表揣测语气,大概)(5)其可怪也欤(副词,与“也欤”配合表反问语气,相当于“这不是⋯⋯吗?”)5.于(1)夫庸知其年之先后生于吾乎(介词,比)(2)而耻学于师(介词,向)(3)于其身也(介词,对于)(4)皆出于此乎(介词,从)(5)不拘于时(介词,表被动,被)6.也(1)师者,所以传道受业解惑也(句末语气助词,与“者”连用,表判断)(2)其闻道也固先乎吾(句中语气助词,表停顿)(3)其为惑也终不解矣(句中语气助词,表停顿)(4)其可怪也欤(句末语气助词,与“欤”连用,加强语气)二.实词1.通假字(1 )师者,所以传道受业解惑也受同授(2)或师焉,或不焉。

师说《师说》作于唐贞元十八年(公元802年)韩愈任四门博士时,这篇文章是韩愈写给他的学生李蟠的。

《师说》是一篇说明教师的重要作用、从师学习的必要性以及择师的原则的论说文。

此文抨击当时“士大夫之族”耻于从师的错误观念,倡导从师而学的风气,同时,也是对那些诽谤者的一个公开答复和严正的驳斥。

作者表明任何人都可以作自己的老师,不应因地位贵贱或年龄差别,就不肯虚心学习。

文末以孔子言行作证,申明求师重道是自古已然的做法,时人实不应背弃古道。

创作背景:据方成珪《昌黎先生诗文年谱》考证,此文作于唐德宗贞元十八年(802年),这一年韩愈35岁,任国子监四门博士,是一个“从七品”的学官,职位不高,但他在文坛上早已有了名望,他所倡导的“古文运动”也已经开展。

韩愈所说的“古之学者必有师”“师道之不传也久矣”中的“师”有其独特含义,它既不是指各级官府的学校老师,也不是指“授之书而习其句读”的启蒙教师,而是指社会上学有所成、能够“传道受业解惑”的人。

韩愈既以这样的人自我标榜,也以好为人师而著称。

《新唐书》本传说他“成就后进士,往往知名。

经愈指授,皆称“韩门弟子”。

在唐代的士大夫阶层中,普遍存在着从师“位卑则足羞,官盛则近谀”的心理。

韩愈写《师说》的这一社会背景,可以从柳宗元《答韦中立论师道书》的一段话中看出:“今之世不闻有师,有,辄哗笑之,以为狂人。

独韩愈奋不顾流俗,犯笑侮,收召后学,作《师说》,因抗颜而为师。

世果群怪聚骂,指目牵引,而增与为言辞。

愈以是得狂名。

居长安,炊不暇熟,又挈挈而东,如是者数矣。

”韩愈反对“士大夫之族”的这种错误的观念,提出以“道”为师,“道”即师所在,是具有进步意义的。

作者简介:韩愈(768—824年),字退之,唐代文学家、哲学家、思想家,河南河阳(今河南省焦作孟州市)人,汉族,祖籍昌黎(今辽宁义县),世称“韩昌黎”,又称“韩吏部”“韩文公”。

韩愈25岁中进士,曾任监察御史、刑部侍郎、潮州(今广东潮安)刺史、国子博士、吏部侍郎等职。

《师说》重点字词及翻译1.翻译古代求学的人必定有老师。

老师,(是)靠(他)来传授道理,讲授学业,解答疑难问题的人啊。

人不是一生下来就懂得道理的,谁能没有疑惑(的问题)?(有了)疑惑,如果不跟老师(学习),那些成为疑难问题的,(就)始终不能解答了。

出生在我前头(的人),他懂得道理本来早于我,我(应该)跟从(他),把他当做老师;出生在我后面(的人),(如果)他懂得道理也早于我,我(也应该)跟从(他),把他当做老师。

我(是向他)学习道理啊,哪管他的生年比我早还是比我晚呢?因此,无论(地位)高低贵贱,无论(年纪)大小,道理存在的(地方),就是老师所在的(地方)。

唉,(古代)从师(学习)的风尚不流传已经很久了,要人没有疑惑就难了!古代的圣人,他们超出一般人很远,尚且(要)跟从老师请教;现在的一般人,他们(的才智)低于圣人很远,却以向老师学习为耻。

因此,圣人(就)更加圣明,愚人(就)更加愚昧。

圣人之所以(能)成为圣人,愚人之所以成为愚人,(原因)大概都出在这里吧!(人们)爱他的孩子,(就)选择老师来教他。

(但是)对他自己呢,却以跟从老师(学习)为可耻,(真是)糊涂啊!那些孩子们的老师,(是)教孩子们文字,(帮助他们)学习断句的(老师),不是我所说的(能)传授那些(大)道理,解答那些(有关大道理的)疑难问题的(老师)。

不理解(书本上的)字句,不能解决(大道理的)疑难问题,有的(书本上的字句)向老师学习,有的(大道理的疑难)不向老师学习;小的方面(倒要)学习,大的方面(却反而)放弃(不学),我未能看出那种人(是)明白(事理)的!巫医乐师和各种工匠,(他们)不以互相学习为耻。

士大夫这一类(人),(一听到有人)称“老师”称“弟子”等等,就许多人聚(在一块儿)讥笑人家。

问他们(为什么讥笑),(他们)就说:“那个(人)同那个(人)(指老师和学生)年龄差不多,道德学问也差不多啊,(以)地位低(的人为师),就可羞耻,(以)官职高(的人为师),就近乎谄媚!”唉!(古代那种)跟从老师(学习)的好风尚不能恢复,(从这些话里就)可以明白了。

《师说》注解及原文和翻译古之学者①必有师。

师者,所以传道受业解惑也②。

人非生而知之③者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也④,终不解矣。

【字词注释】①学者:求学的人。

②师者,所以传道受业解惑也:老师,(是)靠(他)来传授道理、教授学业、解释疑难问题的。

者,语气助词,用在句中表示停顿。

所以,用来……的、……的凭借,跟现代汉语中表因果关系的“所以”不同。

受,同“授”。

③生而知之:生下来就懂得道理。

之,指知识和道理。

④其为惑也:那些成为疑难问题的。

【诗文翻译】古代求学的人必定有老师。

老师,(是)靠(他)来传授道理,讲授学业,解答疑难问题的人啊。

人不是一生下来就懂得道理的,谁能没有疑惑(的问题)?(有了)疑惑,如果不跟老师(学习),那些成为疑难问题的,(就)始终不能解答了。

生乎吾前⑤,其闻⑥道也固先乎吾,吾从而师之⑦;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。

吾师道也⑧,夫庸知其年之先后生于吾乎⑨?是故⑩无(11)贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也(12)。

【字词注释】⑤生乎吾前:后面略去“者”(……的人)。

乎,相当于“于”。

下文“先乎吾”的“乎”同。

⑥闻:知道,懂得的意思。

⑦从而师之:跟从(他),拜他为老师。

师之,就是“以之为师”。

⑧吾师道也:我(是向他)学习道理。

师,动词。

⑨庸知其年之先后生于吾乎:哪管他的年龄比我大(先生于吾)还是比我小(后生于吾)呢?庸,岂、哪。

知,识别。

年,这里指年龄。

之,结构助词,无实在意义。

⑩是故:因此,所以。

(11)无:无论,不分。

(12)道之所存,师之所存也:道存在的(地方),就是老师在的(地方)。

意思是谁懂得道理,谁就是自己的老师。

【诗文翻译】出生在我前头(的人),他懂得道理本来早于我,我(应该)跟从(他),把他当做老师;出生在我后面(的人),(如果)他懂得道理也早于我,我(也应该)跟从(他),把他当做老师。

我(是向他)学习道理啊,哪管他的生年比我早还是比我晚呢?因此,无论(地位)高低贵贱,无论(年纪)大小,道理存在的(地方),就是老师所在的(地方)。

《师说》注解及原文和翻译之巴公井开创作古之学者①必有师。

师者,所以传道受业解惑也②。

人非生而知之③者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也④,终不解矣。

【字词注释】①学者:求学的人。

②师者,所以传道受业解惑也:老师,(是)靠(他)来传授道理、教授学业、解释疑难问题的。

者,语气助词,用在句中暗示停顿。

所以,用来……的、……的凭借,跟现代汉语中表因果关系的“所以”分歧。

受,同“授”。

③生而知之:生下来就懂得道理。

之,指知识和道理。

④其为惑也:那些成为疑难问题的。

【诗文翻译】古代求学的人肯定有老师。

老师,(是)靠(他)来传授道理,讲授学业,解答疑难问题的人啊。

人不是一生下来就懂得道理的,谁能没有疑惑(的问题)?(有了)疑惑,如果不跟老师(学习),那些成为疑难问题的,(就)始终不克不及解答了。

生乎吾前⑤,其闻⑥道也固先乎吾,吾从而师之⑦;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。

吾师道也⑧,夫庸知其年之先后生于吾乎⑨?是故⑩无(11)贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也(12)。

【字词注释】⑤生乎吾前:后面略去“者”(……的人)。

乎,相当于“于”。

下文“先乎吾”的“乎”同。

⑥闻:知道,懂得的意思。

⑦从而师之:跟从(他),拜他为老师。

师之,就是“以之为师”。

⑧吾师道也:我(是向他)学习道理。

师,动词。

⑨庸知其年之先后生于吾乎:哪管他的年龄比我大(先生于吾)还是比我小(后生于吾)呢?庸,岂、哪。

知,识别。

年,这里指年龄。

之,结构助词,无实在意义。

⑩是故:因此,所以。

(11)无:无论,不分。

(12)道之所存,师之所存也:道存在的(地方),就是老师在的(地方)。

意思是谁懂得道理,谁就是自己的老师。

【诗文翻译】出生在我前头(的人),他懂得道理原本早于我,我(应该)跟从(他),把他当做老师;出生在我后面(的人),(如果)他懂得道理也早于我,我(也应该)跟从(他),把他当做老师。

我(是向他)学习道理啊,哪管他的生年比我早还是比我晚呢?因此,无论(地位)高低贵贱,无论(年纪)大小,道理存在的(地方),就是老师所在的(地方)。

《师说》是唐代文学家韩愈创作的一篇议论文,主要论述

了教师的作用和职责。

以下是《师说》中的全部字词解释:

1. 师者,所以传道、授业、解惑也。

——“师者”意为

教师,“所以”表示“用来...的”,“传道”指传授道理、

知识,“授业”指教授技能、知识,“解惑”指解答疑惑。

2. 是故无贵无贱,无长无少。

——“是故”意为因此、

所以,“无贵无贱”表示无论地位高低,都应该受到平等对待,“无长无少”表示无论年龄大小,都应该受到尊重。

3. 人之初,性本善。

——“人之初”意为人出生之时,“性本善”表示人性本来就是好的。

4. 苟不教,性乃迁。

——“苟不教”意为如果不受教育,“性乃迁”表示人的不良习性就会发展下去。

5. 教之道,贵以专。

——“教之道”意为教育的方法,“贵以专”表示教育应该专注于某个领域或主题。

6. 昔孟母,择邻处。

——“昔孟母”指古代孟子的母亲,“择邻处”表示她选择了一个好的居住环境来培养孟子。

7. 子不学,非所宜。

——“子不学”意为孩子不学习,“非所宜”表示这样做是不合适的。

8. 幼不学,老何为。

——“幼不学”意为小孩子如果不学习,“老何为”表示到老了也没有用处。

9. 玉不琢,不成器。

——“玉不琢”表示玉石如果不经过琢磨,“不成器”表示就无法成为有用的器物。

10. 人非圣贤,孰能无过。

——“人非圣贤”表示人不是圣贤,都有犯错的时候,“孰能无过”表示谁都难免会犯错误。

师说韩愈〔唐代〕古之学者必有师。

师者,所以传道受业解惑也。

人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。

生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。

吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。

是故圣益圣,愚益愚。

圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。

彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。

句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。

巫医乐师百工之人,不耻相师。

士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。

问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。

”呜呼!师道之不复,可知矣。

巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!圣人无常师。

孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。

郯子之徒,其贤不及孔子。

孔子曰:三人行,则必有我师。

是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。

余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

译文:古代求学的人必定有老师。

老师,是用来传授道理、教授儒家经典著作、解释疑难问题的人。

人不是一生下来就懂得知识和道理,谁能没有疑惑?有了疑惑,如果不跟老师学习,那些成为困惑的问题,就始终不能解开。

出生在我之前的人,他懂得的道理本来就比我早,我跟从他学习,以他为老师;出生在我之后的人,如果他懂得道理也比我早,我也跟从他,拜他为老师。

我是向他学习道理的,哪管他是生在我之前还是生在我之后呢?因此,没有高低贵贱,没有年长年幼,道理存在的地方,就是老师所在的地方。

唉!古代从师学习的风尚不流传已经很久了,要人没有疑惑难了!古代的圣人,他们超出一般人很远,尚且要跟从老师请教(他,焉为代词);现在的一般人,他们才智不及圣人也很远,却以向老师学习为耻。

师说》注解及原文和翻译古之学者①必有师。

师者,所以传道受业解惑也②。

人非生而知之③者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也④,终不解矣。

【字词注释】①学者:求学的人。

②师者,所以传道受业解惑也:老师,(是)靠(他)来传授道理、教授学业、解释疑难问题的。

者,语气助词,用在句中表示停顿。

所以,用来,, 的、,, 的凭借,跟现代汉语中表因果关系的“所以”不同。

受,同“授” 。

③生而知之:生下来就懂得道理。

之,指知识和道理。

④其为惑也:那些成为疑难问题的。

【诗文翻译】古代求学的人必定有老师。

老师,(是)靠(他)来传授道理,讲授学业,解答疑难问题的人啊。

人不是一生下来就懂得道理的,谁能没有疑惑(的问题)?(有了)疑惑,如果不跟老师(学习),那些成为疑难问题的,(就)始终不能解答了。

生乎吾前⑤,其闻⑥道也固先乎吾,吾从而师之⑦;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。

吾师道也⑧,夫庸知其年之先后生于吾乎⑨?是故⑩无(11)贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也(12)。

【字词注释】⑤生乎吾前:后面略去“者”(”的人)。

乎,相当于“于”。

下文“先乎吾”的“乎”同。

⑥闻:知道,懂得的意思。

⑦从而师之:跟从(他),拜他为老师。

师之,就是“以之为师” 。

⑧吾师道也:我(是向他)学习道理。

师,动词。

⑨庸知其年之先后生于吾乎:哪管他的年龄比我大(先生于吾)还是比我小(后生于吾)呢?庸,岂、哪。

知,识别。

年,这里指年龄。

之,结构助词,无实在意义。

⑩是故:因此,所以。

(11)无:无论,不分。

(12)道之所存,师之所存也:道存在的(地方),就是老师在的(地方)。

意思是谁懂得道理,谁就是自己的老师。

【诗文翻译】出生在我前头(的人),他懂得道理本来早于我,我(应该)跟从(他),把他当做老师;出生在我后面(的人),(如果)他懂得道理也早于我,我(也应该)跟从(他),把他当做老师。

我(是向他)学习道理啊,哪管他的生年比我早还是比我晚呢?因此,无论(地位)高低贵贱,无论(年纪)大小,道理存在的(地方) ,就是老师所在的(地方) 嗟乎!师道(13)之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人(14)也远矣,犹且(15)从师而问焉;今之众人(16) ,其下(17) 圣人也亦远矣,而耻学于(18) 师。

《师说》注解及原文和翻译之马矢奏春创作古之学者①必有师.师者,所以传道受业解惑也②.人非生而知之③者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也④,终不解矣.【字词注释】①学者:求学的人.②师者,所以传道受业解惑也:老师,(是)靠(他)来教授事理、教授学业、解释疑难问题的.者,语气助词,用在句中暗示停顿.所以,用来……的、……的凭借,跟现代汉语中表因果关系的“所以”分歧.受,同“授”.③生而知之:生下来就理解事理.之,指知识和事理.④其为惑也:那些成为疑难问题的.【诗文翻译】古代求学的人肯定有老师.老师,(是)靠(他)来教授事理,讲授学业,解答疑难问题的人啊.人不是一生下来就理解事理的,谁能没有疑惑(的问题)?(有了)疑惑,如果不跟老师(学习),那些成为疑难问题的,(就)始终不能解答了.生乎吾前⑤,其闻⑥道也固先乎吾,吾从而师之⑦;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之.吾师道也⑧,夫庸知其年之先后生于吾乎⑨?是故⑩无(11)贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也(12).【字词注释】⑤生乎吾前:后面略去“者”(……的人).乎,相当于“于”.下文“先乎吾”的“乎”同.⑥闻:知道,理解的意思.⑦从而师之:跟从(他),拜他为老师.师之,就是“以之为师”.⑧吾师道也:我(是向他)学习事理.师,动词.⑨庸知其年之先后生于吾乎:哪管他的年龄比我年夜(先生于吾)还是比我小(后生于吾)呢?庸,岂、哪.知,识别.年,这里指年龄.之,结构助词,无实在意义.⑩是故:因此,所以.(11)无:无论,不分.(12)道之所存,师之所存也:道存在的(处所),就是老师在的(处所).意思是谁理解事理,谁就是自己的老师.【诗文翻译】出身在我前头(的人),他理解事理原本早于我,我(应该)跟从(他),把他当作老师;出身在我后面(的人),(如果)他理解事理也早于我,我(也应该)跟从(他),把他当作老师.我(是向他)学习事理啊,哪管他的生年比我早还是比我晚呢?因此,无论(位置)高低贵贱,无论(年纪)年夜小,事理存在的(处所),就是老师所在的(处所).嗟乎!师道(13)之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人(14)也远矣,犹且(15)从师而问焉;今之众人(16),其下(17)圣人也亦远矣,而耻学于(18)师.是故圣益圣,愚益愚(19).圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?【字词注释】(13)师道:从师的风尚.道,这里有风尚的意思.(14)出人:超越(一般)人.(15)犹且:尚且,还.(16)众人:一般人.(17)下:低于.(18)于:向.(19)圣益圣,愚益愚:圣人更加圣明,愚人更加愚昧.益,更加、越发.【诗文翻译】唉,(古代)从师(学习)的风尚不流传已经很久了,要人没有疑惑就难了!古代的圣人,他们超越一般人很远,尚且(要)跟从老师请教;现在的一般人,他们(的才华)低于圣人很远,却以向老师学习为耻.因此,圣人(就)更加圣明,愚人(就)更加愚昧.圣人之所以(能)成为圣人,愚人之所以成为愚人,(原因)年夜概都出在这里吧!爱其子,择师而教之;于其身(20)也,则耻师(21)焉,惑矣(22).彼童子之师,授之书而习其句读(23)者也,非吾所谓传其道解其惑者也.句读之不知(24),惑之不解,或师焉,或不焉(25),小学而年夜遗(26),吾未见其明也.【字词注释】(20)于其身:对他自己.身,自己.(21)耻师:以从师为耻.(22)惑矣:(真)糊涂啊.(23)授之书而习其句读(d^u):教给他书,(帮手他)学习其中的文句.之,指童子.其,指书.句读,一句话叫“句”,句子中间需要稍稍停顿的处所叫“读”.这里“句读”泛指文章的字句.(24)句读之不知:句读的不明.下文“惑之不解”结构同.(25)或师焉,或不(f%u)焉:有的从师,有的不(从师).意思是不知句读的倒要从师,不能解惑的却不从师.(26)小学而年夜遗:小的方面倒要学习,年夜的方面(却)放弃了.遗,抛弃.【诗文翻译】(人们)爱他的孩子,(就)选择老师来教他.(可是)对他自己呢,却以跟从老师(学习)为可耻,(真是)糊涂啊!那些孩子们的老师,(是)教孩子们文字,(帮手他们)学习断句的(老师),不是我所说的(能)教授那些(年夜)事理,解答那些(有关年夜事理的)疑难问题的(老师).不理解(书本上的)字句,不能解决(年夜事理的)疑难问题,有的(书本上的字句)向老师学习,有的(年夜事理的疑难)不向老师学习;小的方面(倒要)学习,年夜的方面(却反而)放弃(不学),我未能看出那种人(是)明白(事理)的!巫医(27)乐师(28)百工(29)之人,不耻相师(30).士年夜夫之族(31),曰师曰门生云者(32),则群聚而笑之.问之,则曰:“彼与彼年相若(33)也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀(34).”呜呼!师道之不复(35),可知矣.巫医乐师百工之人,君子不齿(36),今其智乃(37)反不能及,其可怪也欤(38)!【字词注释】(27)巫医:古代巫医不分.巫的职业为祝祷、占卜等迷信活动,也用药物等为人治病.(28)乐师:以演奏乐器为职业的人.(29)百工:各种手工业工人.(30)相师:互相学习.(31)族:类.(32)曰师曰门生云者称“老师”称“门生”等等.云者,有“如此如此”的意味.(33)年相若:年龄差未几.相若,相似.(34)位卑则足羞,官盛则近谀(y*):(以)位置低(的人为师),就可羞,(以)官职高(的人为师),就近乎奉承.谀,奉承、奉承.(35)复:恢复.(36)不齿:不屑一提.意思是看不起.(37)乃:竟.(38)欤:暗示感叹的语气助词,相当于“啊”.【诗文翻译】巫医乐师和各种工匠,(他们)不以互相学习为耻.士年夜夫这一类(人),(一听到有人)称“老师”称“门生”等等,就许多人聚(在一块儿)讥笑人家.问他们(为什么讥笑),(他们)就说:“那个(人)同那个(人)(指老师和学生)年龄差未几,品德学问也差未几啊,(以)位置低(的人为师),就可羞耻,(以)官职高(的人为师),就近乎奉承!”唉!(古代那种)跟从老师(学习)的好风尚不能恢复,(从这些话里就)可以明白了.巫医乐师和各种工匠,君子们认为(是)不值得一提的,现在君子们的见识竟反而比不上(他们),可真奇怪啊!圣人无常师(39).孔子师郯子(40)、苌弘(41)、师襄(42)、老聃(43).郯子之徒(44),其贤不及孔子.孔子曰:三人行,则必有我师(45).是故门生不用(46)不如师,师不用贤于门生,闻道有先后,术业有专攻(47),如是而已.【字词注释】(39)常师:固定的老师.(40)郯(t2n)子:年龄时郯国(现在山东省郯城县一带)的国君,孔子曾向他请教官职的名称.(41)苌(ch2ng)弘:周敬王时的年夜夫,孔子向他请教过音乐的事.(42)师襄:年龄时鲁国的乐官,孔子向他学习抚琴.(43)老聃(d1n):就是老子,孔子曾向他问礼.(44)之徒:这些人.(45)三人行,则必有我师:三个人同行,里面一定有可以当我老师的人.这句话出自《论语·述而》,原句是:“三人行,必有我师焉.”(46)不用:纷歧定.(47)术业有专攻:学问和技艺上(各)有(各的)专门研究.攻,学习、研究.【诗文翻译】圣人没有固定的老师,孔子(曾)以郯子、苌弘、师襄、老聃为师,郯子这些人,他们的贤(都)比不上孔子.孔子说:“三个人同行,(里面)一定有(可以当)我的老师(的人).”因此,学生纷歧定(永远)不如老师,老师纷歧定(样样都)比学生贤能,(老师和学生的区别只是)听到事理有的早有的迟,学问和技艺(各)有(各的)专长,(只是)如此而已.李氏子蟠(48)年十七,好古文,六艺经传(49)皆通(50)习之,不拘于时(51),学于余.余嘉(52)其能行古道(53),作《师说》以贻(54)之.【字词注释】(48)李氏子蟠:李家的孩子叫蟠的.(49)六艺经传(zhu4n):六经的经文和传文.六艺,指《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《易》、《春秋》六种经书.《乐》久已失传,这是沿用古代的说法.传,解释经书的著作.(50)通:普遍.(51)不拘于时:不受时俗的限制.时,时俗,指那时士年夜夫中耻于从师的不良风气.(52)嘉:赞许.(53)古道:指古人从师之道.(54)贻(y0):赠送.【诗文翻译】李家的孩子(叫)蟠(的),年纪十七(岁),喜欢古文,六经的经文和传文都普遍学习了,(他)不受(那时士年夜夫那种耻于从师的)时俗的限制,向我学习.我赞许他能够遵行古人(从师)的正道,(所以)写(这篇)《师说》送给他.一、虚词1. 乎(1)生乎吾前,其闻道也固先乎吾(介词,相当于“于”,前一个是“在”的意思;后一个是“比”,表比力)(2)夫庸知其年之先后生于吾乎(语气助词,表反问,译为“吗”)(3)其皆出于此乎(语气助词,表测度,译为“吗”或“吧”)(4)嗟乎!师道之不传也久矣(语气助词,表感叹,与“嗟”连用,译为“唉”)2. 而(1)人非生而知之者(连词,表承接)(2)惑而不从师(连词,表转折)(3)吾从而师之(连词,表承接)(4) 择师而教之(连词,表承接)(5)授之书而习其句读者(连词,表并列)(6)小学而年夜遗(连词,表转折)(7)则群聚而笑之(连词,表修饰)3. 之(1)古之学者必有师(助词,的)(2)人非生而知之者(代词,指代知识、事理等)(3)道之所存,师之所存也(助词,主谓之间取消句子自力性)(4)夫庸知其年之先后生于吾乎(助词,主谓之间取消句子自力性)(5)师道之不传也久矣(助词,主谓之间取消句子自力性)(6)欲人之无惑也难矣(助词,主谓之间取消句子自力性)(7)圣人之所以为圣(代词,指代这件事)(8)彼童子之师,授之书而习其句读者(助词,的;代词,指代童子)(9)句读之不知,惑之不解(助词,宾语前置的标识表记标帜)(10)巫医乐师百工之人(代词,这,这一类)(11)郯子之徒(代词,这,这一类)(12)六艺经传皆通习之(代词,这,这一类)(13)作师说以贻之(代词,他,指代李蟠)4. 其(1)其为惑也终不解矣(代词,那些,指代疑难问题)(2)其闻道也固先乎吾(代词,他,指代“生乎吾前”者)(3)夫庸知其年之先后生于吾乎(代词,他的)(4)其皆出于此乎(副词,表测度语气,年夜概)(5)其可怪也欤(副词,与“也欤”配合表反问语气,相当于“这不是……吗?”)5. 于(1)夫庸知其年之先后生于吾乎(介词,比)(2)而耻学于师(介词,向)(3)于其身也(介词,对)(4)皆出于此乎(介词,从)(5)不拘于时(介词,表主动,被)6. 也(1)师者,所以传道受业解惑也(句末语气助词,与“者”连用,表判断)(2)其闻道也固先乎吾(句中语气助词,表停顿)(3)其为惑也终不解矣(句中语气助词,表停顿)(4)其可怪也欤(句末语气助词,与“欤”连用,加强语气)二.实词1.通假字(1)师者,所以传道受业解惑也受同授(2)或师焉,或不焉.分歧否(3)授之书而习其句读者读同逗2.古今异义(1)古之学者必有师古义:求学的人(2)师者,所以传道受业解惑也古义:用来……的(3)是故,门生不用不如师古义:纷歧定(4)是故,无贵无贱,无长无少古义:无论(5)吾从而师之古义:两个词.跟随、而且(6)今之众人古义:一般人(7)小学而年夜遗古义:小的方面学习3. 一词多义(1)师 a古之学者必有师(名词,老师)b师道之不传也久矣(动词,从师求学)c吾从而师之(名词的意动用法,以……为师)d吾师道也(名词作动词,学习)(2)传 a师者,所以传道受业解惑也(动词,教授)b师道之不传也久矣(动词,流传)c六艺经传皆通习之(zhuàn,名词,解释经文的著作)(3)道 a传道受业解惑也(名词,事理)b师道之不传也久矣(有“风尚”的意思)c道相似也(名词,品德学问)(4)惑 a惑之不解(名词,疑难问题)b于其身也,则耻师焉,惑矣(形容词,糊涂)c惑而不从师(动词,遇到疑难问题)4. 词类活用(1)吾师道也(名词意动,以……为师)(2)吾从而师之(名词的意动用法,以……为师)(3)而耻学于师(形容词的意动用法,以……为耻)(4)孔子师郯子(名词意动用法,以……为师)(5)其下圣人也亦远矣(名词作动词,低于)(6)小学而年夜遗(形容词作名词,小的方面、年夜的方面)(7)吾未见其明也(形容词作名词,高明的处所)(8)惑而不从师(形容词作动词,遇到疑难问题)(9)是故圣益圣,愚益愚(形容词作名词,圣明的人、愚昧的人)三、文言句式1. 判断句(1)师者,所以传道受业解惑也(2)道之所存,师之所存也2.介词结构后置(1)而耻学于师(2)师不用贤于门生3.宾语前置句读之不知,惑之不解4. 主动句不拘于时(介词“于”表主动)四、重点句子翻译1. 师者,所以传道受业解惑也译文:老师是用来教授事理,教授学业,解释疑难的人.2. 人非生而知之者,孰能无惑?译文:人不是生下来就理解事理的,谁能没有疑惑?3. 吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?译文:我学习的事理,哪里计较他生年比我早还是晚呢?4. 是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也.译文:所以无论位置显贵还是位置低下,无论年长还是年少,事理存在的处所,就是老师存在的处所.5. 是故,圣益圣,愚益愚.译文:所以圣人就更加圣明,愚人就更加愚昧6. 句读之不知,惑之不解,惑师焉,惑不焉,小学而年夜遗,吾未见其明也.译文:文句不理解,疑惑不能解决,有的向老师学习,有的却不向老师求教,小的方面学习,年夜的方面却抛弃,我看不出他们有什么明智的.7. 是故门生不用不如师,师不用贤于门生,闻道有先后,术业有专攻,如是而已.译文:所以学生纷歧定不如老师,老师也纷歧定比学生强理解事理有先有后,技能学业各有专门研究,如此而已.本文的中心思想是论述从师学习的需要性和正确途径,批判上层士年夜夫之族耻于从师学习的恶劣风气.第一段,开篇提出中心论点:“古之学者必有师.”指出学习的需要性:“师者,所以传道受业解惑也.”“人非生而知之者,孰能无惑.”接着指出从师学习的正确途径:“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也.”第二段,根据第一段的理论,批判上层“士年夜夫之族”,从对反面现象的批判中分析第一段里提出的论点.在这里,作者运用三个事实比较,一个比一个深刻地批判了“今之众人”(指上层“士年夜夫之族”中的一般人)、“士年夜夫之族”、“君子”.第三段,举那时备受尊崇的年夜“圣人”、年夜学者孔子的例子,说明了从师学习的需要性,也说明了从师学习的正确途径,而且还为第一段“古之学者必有师”,第二段“古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉”提供佐证,一石三鸟,事例选得非常精当.第四段,说明写作本文的缘由,但作者并没有把它作为附记来写,而是围绕中心论点来写:他赞扬李蟠“不拘于时”(与上层“士年夜夫之族”相反),“学于余(从师学习),“能行古道(行从师之道)”就是又一次强调了他的论点.总之,本文论点鲜明,结构严谨,正反比较,有破有立,事实摆得充沛,事理讲得深透,有很强的说服力.。

师说重点字词及翻译1.翻译古代求学的人必定有老师;老师,是靠他来传授道理,讲授学业,解答疑难问题的人啊;人不是一生下来就懂得道理的,谁能没有疑惑的问题有了疑惑,如果不跟老师学习,那些成为疑难问题的,就始终不能解答了;出生在我前头的人,他懂得道理本来早于我,我应该跟从他,把他当做老师;出生在我后面的人,如果他懂得道理也早于我,我也应该跟从他,把他当做老师;我是向他学习道理啊,哪管他的生年比我早还是比我晚呢因此,无论地位高低贵贱,无论年纪大小,道理存在的地方,就是老师所在的地方;唉,古代从师学习的风尚不流传已经很久了,要人没有疑惑就难了古代的圣人,他们超出一般人很远,尚且要跟从老师请教;现在的一般人,他们的才智低于圣人很远,却以向老师学习为耻;因此,圣人就更加圣明,愚人就更加愚昧;圣人之所以能成为圣人,愚人之所以成为愚人,原因大概都出在这里吧人们爱他的孩子,就选择老师来教他;但是对他自己呢,却以跟从老师学习为可耻,真是糊涂啊那些孩子们的老师,是教孩子们文字,帮助他们学习断句的老师,不是我所说的能传授那些大道理,解答那些有关大道理的疑难问题的老师;不理解书本上的字句,不能解决大道理的疑难问题,有的书本上的字句向老师学习,有的大道理的疑难不向老师学习;小的方面倒要学习,大的方面却反而放弃不学,我未能看出那种人是明白事理的巫医乐师和各种工匠,他们不以互相学习为耻;士大夫这一类人,一听到有人称“老师”称“弟子”等等,就许多人聚在一块儿讥笑人家;问他们为什么讥笑,他们就说:“那个人同那个人指老师和学生年龄差不多,道德学问也差不多啊,以地位低的人为师,就可羞耻,以官职高的人为师,就近乎谄媚”唉古代那种跟从老师学习的好风尚不能恢复,从这些话里就可以明白了;巫医乐师和各种工匠,君子们认为是不值得一提的,现在君子们的见识竟反而比不上他们,可真奇怪啊圣人没有固定的老师,孔子曾以郯子、苌弘、师襄、老聃为师,郯子这些人,他们的贤能都比不上孔子;孔子说:“三个人同行,里面一定有可以当我的老师的人;”因此,学生不一定永远不如老师,老师不一定样样都比学生贤能,老师和学生的区别只是听到道理有的早有的迟,学问和技艺各有各的专长,只是如此罢了;李家的孩子叫蟠的,年纪十七岁,喜欢古文,六经的经文和传文都普遍学习了,他不受当时士大夫那种耻于从师的时俗的限制,向我学习;我赞许他能够遵行古人从师的正道,所以写这篇师说送给他;2.重点字词一、通假字1、传道受业解惑“受”通“授”,传授2、或不焉,或师焉“不”通“否”二、古今异义①古之学者必有师古:求学的人今:在学术上有所成就的人②小学而大遗古:小的方面今:小学生的学校③今之众人古:普通人今:表示大众④师者,所以传道受业解惑也古:用来……的今:表示因果关系的连词⑤吾从而师之古:跟随并且今:表目的或结果,是连词⑥是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子古:不一定今:用不着、不需要⑦圣人无常师古:永久的;固定的今:平常的⑧师道之不传也久矣古:风气今:道理三、一词多义1师1、古之学者必有师名词,老师2、吾师道也动词,学习3、吾从而师之意动用法,以……为师4、师道之不传也久矣动词,从师5、巫医乐师百工之人名词,有专门技艺的人6、十年春,齐师伐我名词,军队2传1、师道之不传也久矣动词,流传2、所以传道授业解惑也动词,传授3、六艺经传皆通习之名词,古代解释经书的书4、朔气传金柝动词,传递,传送5、舍相如广成传舍名词,客舍3道1、有碑仆道名词,道路2.吾师道也名词,道理3、师道之不传也久矣名词,风尚4、策之不以其道名词,规律5、何可胜道也哉动词,说6、道相似也名词,道德学问4其1、爱其子,择师而教之代词,表领属关系,他它的,他它们的2、其闻道也亦先乎吾代词,他,他们3、其为惑也终不解矣代词,表远指,那4、其皆出于此乎副词,表推测、估计语气,大概,或许5、其可怪也欤副词,表反诘语气,难道,真的6、传其道解其惑者也代词,前指老师的;后指学生的7、其出人也远矣代词,指圣人8、夫庸知其年之先后生于吾乎代词,指“闻道先乎吾”的人5于1、其皆出于此乎介词,表动作行为的处所,从2、拜送书于庭介词,表动作行为的处所,在3、学于余耻学于师介词,表动作行为的趋向,向4、于其身也介词,表动作行为的对象,对,对于5、师不必贤于弟子介词,表比较,比6、不拘于时介词,表被动,被6之1、非蛇鳝之穴无可寄托者助词,的2、择师而教之代词,他3、师道之不传也久矣助词,取消句子独立性4、句读之不知助词,宾语前置的标志5、巫医乐师百工之人代词,这类,这些6、辍耕之垄上动词,到,往7、爱其子,择师而教之代词,他8、师道之不复,可知矣结构助词;取消独立性9、六艺经传,皆通习之代词,代“六艺经传”10、君将哀而生之乎代词,我11、蚓无爪牙之利助词,定语后置的标志12、吾欲之南海动词,到、往四、词类活用①惑.而不从师名作动,有疑难问题②吾师.道也 / 巫医乐师百工之人,不耻相师.名作动,学习③或师.焉,或不焉 / 师.道之不传也久矣/ 则耻师.焉名作动,从师④其下.圣人也亦远矣名作动, 在……之下,低于⑤君子不齿.名作动,挂齿,不齿:不屑与之同列⑥则群.聚而笑之名作状,成群地⑦是故圣.益圣,愚.益愚形作名, 圣人、愚人⑧.小.学而大遗形作名, 小的方面⑨吾从而师.之 / 孔子师.郯子名词意动,以……为师⑩而耻.学于师 / 则耻.师焉形容词意动 ,以……为耻认为……可耻五、特殊句式1.判断句:①师者,所以传道受业解惑也;“……者……也”表判断句式道之所存,师之所存也;“…………也”式判断句②彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也; “非……者也”:“者也”连用式否定判断句③人非生而知之者“者”式2.被动句:①不拘于时;3.倒装句:①句读之不知,惑之不解;宾语前置②其闻道也固先乎吾;状语后置③而耻学于师;状语后置④学于余;状语后置⑤夫庸知其年之先后生于吾乎 ;状语后置庸……乎:表示反问的固定格式,意即:“难道……吗”或者“怎么……呢”⑥师不必贤于弟子状语后置⑦不拘于时;状语后置4.省略句:①位卑则足羞,官盛则近谀;以地位低的人为师,就感到羞耻,以高官为师,就近于谄媚;六、文言知识梳理⑴古之学者必有师;师者,所以传道受业解惑也;找出该句的文言现象并进行拓展①通假字:在写这个句子时我们应注意哪个字“受”通“授”传授本课还有其它的通假字,举例说明;如:“句读知不知,或师焉或不焉”“不”通“否”②古今异义学者:求学的人———〉吾从而师之跟随而且今之众人,其下圣人也亦远矣一般人小学而大遗,吾未见其明也小的方面学习是故弟子不必不如师不一定③“所以”用法:表原因…原因举例:圣人之所以为圣,愚人之所以为愚表凭借用来…的/…的凭借举例: 所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也;行善而备败,其所以阜财用衣食者也;梳理第一段中其它的文言现象,并回读文本第一段整理上述知识;⑵彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也;找出该句的文言现象并进行拓展这一句中重点需要掌握“其”的意义和用法,这两个“其”都是代词;请速读第二自然段找出“其”作为语气副词的不同用法;①圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎表推测②今其智乃反不能及,其可怪也欤;表反问“其”做语气词时还可以表示哪些语气表婉商吾其还也表祈使尔其无忘乃父之志归结“其”的用法其①代词②语气副词③连词④形容词词头在刚才复习“其”的用法中,有这样一个句子“今其智乃反不能及,其可怪也欤;”在这里“乃”是“竟然”的意思,这个虚词用法非常重要,我们一起总结一下;家祭无忘告乃翁代词,你的当立者乃公子扶苏表判断,是度王至军中,公乃入副词,才问今是何世,乃不知有汉副词,却,竟然至东城,乃有二十八骑副词,只,仅仅总结:乃①表判断,是②代词,你,你的③副词,才;却,竟然;只,仅仅④语气词⑤乃尔梳理第二段中其它的文言现象,并回读文本第二段整理上述知识;⑶自由读文本三、四自然段,梳理重要的文言现象;⑷在刚才默写的四个句子中有一个共同的文言实词“道”,它是高考考纲要求我们掌握的120个实词之一,它有很多义项,我们一起总结一下;有碑仆道道路闻道有先后,术业有专攻道理于是废先王之道,焚百家之言主张,思想臣之所好者道也,进乎技矣规律,法则行军用兵之道,非及向时之士也方法,措施师道之不复,可知矣风尚不足为外人道也说,谈论⑸理解与现代汉语不同的句式和用法两生板演①特殊句式 A句读之不知,惑之不解宾语前置 B不拘于时,学于余被动句②词类活用 A 意动用法 a 吾从而师.之 b 孔子师.郯子、苌弘 B 名词用作动词a 吾师.道也b 其下.圣人也亦远矣C 形容词用作名词 a 圣.益圣,愚.益愚 b小.学而大.遗。

《师说》注解及原文和翻译古之学者①必有师。

师者,所以传道受业解惑也②。

人非生而知之③者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也④,终不解矣。

【字词注释】①学者:求学的人。

②师者,所以传道受业解惑也:老师,(是)靠(他)来传授道理、教授学业、解释疑难问题的。

者,语气助词,用在句中表示停顿。

所以,用来……的、……的凭借,跟现代汉语中表因果关系的“所以”不同。

受,同“授”。

③生而知之:生下来就懂得道理。

之,指知识和道理。

④其为惑也:那些成为疑难问题的。

【诗文翻译】古代求学的人必定有老师。

老师,(是)靠(他)来传授道理,讲授学业,解答疑难问题的人啊。

人不是一生下来就懂得道理的,谁能没有疑惑(的问题)?(有了)疑惑,如果不跟老师(学习),那些成为疑难问题的,(就)始终不能解答了。

生乎吾前⑤,其闻⑥道也固先乎吾,吾从而师之⑦;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。

吾师道也⑧,夫庸知其年之先后生于吾乎⑨?是故⑩无(11)贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也(12)。

【字词注释】⑤生乎吾前:后面略去“者”(……的人)。

乎,相当于“于”。

下文“先乎吾”的“乎”同。

⑥闻:知道,懂得的意思。

⑦从而师之:跟从(他),拜他为老师。

师之,就是“以之为师”。

⑧吾师道也:我(是向他)学习道理。

师,动词。

⑨庸知其年之先后生于吾乎:哪管他的年龄比我大(先生于吾)还是比我小(后生于吾)呢?庸,岂、哪。

知,识别。

年,这里指年龄。

之,结构助词,无实在意义。

⑩是故:因此,所以。

(11)无:无论,不分。

(12)道之所存,师之所存也:道存在的(地方),就是老师在的(地方)。

意思是谁懂得道理,谁就是自己的老师。

【诗文翻译】出生在我前头(的人),他懂得道理本来早于我,我(应该)跟从(他),把他当做老师;出生在我后面(的人),(如果)他懂得道理也早于我,我(也应该)跟从(他),把他当做老师。

我(是向他)学习道理啊,哪管他的生年比我早还是比我晚呢?因此,无论(地位)高低贵贱,无论(年纪)大小,道理存在的(地方),就是老师所在的(地方)。

韩愈《师说》翻译注释韩愈《师说》翻译注释原文《师说》是在作者的论说文中,《师说》是属于文从字顺、平易畅达一类的,与《原道》一类豪放磅礴、雄奇桀傲的文章显然有别。

下面是小编为大家整理的韩愈《师说》翻译注释,希望能帮助到大家!韩愈《师说》翻译古代求学的人一定有老师。

老师是用来传授道理,讲授学业,解答疑难问题的。

人不是一生下来就懂得道理的,谁能没有疑惑?有疑惑却不求老师指教,那成为疑难的问题,终究得不到解决。

在我之前出生的人,他懂得道理本来就比我早,我跟从他,拜他为师;在我之后出生的人,他懂得道理如果也比我早,我也跟从他学习,把他当作老师,我学习的是道理,哪里去考虑他的年龄比我大还是比我小呢?因此,不论地位显贵或是低下,不论年长年少,道理存在的地方,就是老师存在的地方。

唉!从师学习的风尚已经很久不流传了,想要人们没有疑惑很难呐!古代的圣人,他们超过一般人很远了,尚且跟从老师向老师请教;现在的一般人,他们跟圣人相比相差很远了,却以向老师学习为羞耻。

所以圣人就更加圣明,愚人就更加愚昧。

圣人之所以成为圣人,愚人之所以成为愚人,大概都是这个原因引起的吧?爱自己的孩子,选择老师来教他。

但是对于他自己,却以跟从老师学习为可耻,这是糊涂的!那些儿童的老师,教他读书,学习书中的断句,并不是我所说的传授道理,解答疑难问题的老师。

不知句读(断句)要问老师,有疑惑不能解决却不愿问老师;小的方面倒要学习,大的方面却放弃了。

我没有看到他的明达。

医生,乐师及各种工匠,不以互相学习为耻。

士大夫这类人中,说起老师、弟子的时候,这些人就聚集在一起嘲笑他。

问那些嘲笑者(嘲笑他的原因),他们就说:那个人与某人年龄相近,修养和学业也差不多,(怎么能称他为老师呢?)以地位低的人为师,足以感到羞愧,称官位高的人为师就近于谄媚。

唉!从师学习的风尚不能恢复,由此就可以知道了。

医生、乐师及各种工匠,士大夫之类的人是不屑与他们为伍的,现在士大夫们的智慧竟然反而不如他们。

1.重点字词

一、通假字

1、传道受业解惑(“受”通“授”,传授)

2、或不焉,或师焉(“不”通“否”)

二、古今异义

①古之学者必有师古:求学的人今:在学术上有所成就的人

②小学而大遗古:小的方面今:小学生的学校

③今之众人古:普通人今:表示大众

④师者,所以传道受业解惑也古:用来……的今:表示因果关系的连词:

⑤吾从而师之古:跟随并且今:表目的或结果,是连词

⑥是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子古:不一定今:用不着、不需要

⑦圣人无常师古:永久的;固定的今:平常的

⑧师道之不传也久矣古:风气今:道理

三、一词多义

(1)师1、古之学者必有师(名词,老师)

2、吾师道也(动词,学习)

3、吾从而师之(意动用法,以……为师)

4、师道之不传也久矣(动词,从师)

5、巫医乐师百工之人(名词,有专门技艺的人)

【

6、十年春,齐师伐我(名词,军队)

(2)传1、师道之不传也久矣(动词,流传)

2、所以传道授业解惑也(动词,传授)

3、六艺经传皆通习之(名词,古代解释经书的书)

4、朔气传金柝(动词,传递,传送)

5、舍相如广成传舍(名词,客舍)

(3)道1、有碑仆道(名词,道路)

2.吾师道也(名词,道理)

3、师道之不传也久矣(名词,风尚)

4、策之不以其道(名词,规律)

5、何可胜道也哉(动词,说)

¥

6、道相似也(名词,道德学问)

(4)其1、爱其子,择师而教之(代词,表领属关系,他(它)的,他(它)们的)

2、其闻道也亦先乎吾(代词,他,他们)

3、其为惑也终不解矣(代词,表远指,那)

4、其皆出于此乎(副词,表推测、估计语气,大概,或许)

5、其可怪也欤(副词,表反诘语气,难道,真的)

6、传其道解其惑者也(代词,前指老师的;后指学生的)

7、其出人也远矣(代词,指圣人)

8、夫庸知其年之先后生于吾乎(代词,指“闻道先乎吾”的人)

(5)于1、其皆出于此乎(介词,表动作行为的处所,从)

}

2、拜送书于庭(介词,表动作行为的处所,在)

3、学于余(耻学于师)(介词,表动作行为的趋向,向)

4、于其身也(介词,表动作行为的对象,对,对于)

5、师不必贤于弟子(介词,表比较,比)

6、不拘于时(介词,表被动,被)

(6)之1、非蛇鳝之穴无可寄托者(助词,的)

2、择师而教之(代词,他)

3、师道之不传也久矣(助词,取消句子独立性)

4、句读之不知(助词,宾语前置的标志)

5、巫医乐师百工之人(代词,这类,这些)

,

6、辍耕之垄上(动词,到,往)

7、爱其子,择师而教之(代词,他)

8、师道之不复,可知矣(结构助词。

取消独立性)

9、六艺经传,皆通习之(代词,代“六艺经传”)

10、君将哀而生之乎(代词,我)

11、蚓无爪牙之利(助词,定语后置的标志)

12、吾欲之南海(动词,到、往)

四、词类活用

①惑.而不从师(名作动,有疑难问题)

②吾师.道也/ 巫医乐师百工之人,不耻相师.(名作动,学习)

:

③或师.焉,或不焉/ 师.道之不传也久矣/则耻师.焉(名作动,从师)

④其下.圣人也亦远矣(名作动,在……之下,低于)

⑤君子不齿.(名作动,挂齿,不齿:不屑与之同列)

⑥则群.聚而笑之(名作状,成群地)

⑦是故圣.益圣,愚.益愚(形作名,圣人、愚人)

⑧.小.学而大遗(形作名,小的方面)

⑨吾从而师.之/ 孔子师.郯子(名词意动,以……为师)

⑩而耻.学于师/ 则耻.师焉(形容词意动,以……为耻认为……可耻)

五、特殊句式

1.判断句:

"

①师者,所以传道受业解惑也。

(“……者……也”表判断句式)

道之所存,师之所存也。

(“…………也”式判断句)

②彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。

(“非……者也”:“者也”连用式否定判断句)

③人非生而知之者(“者”式)

2.被动句:

①不拘于时。

3.倒装句:

①句读之不知,惑之不解。

(宾语前置)

②其闻道也固先乎吾;(状语后置)

③而耻学于师。

(状语后置)

,

④学于余。

(状语后置)

⑤夫庸知其年之先后生于吾乎。

(状语后置庸……乎:表示反问的固定格式,意即:“难道……吗”或者“怎么……呢”)⑥师不必贤于弟子(状语后置)

⑦不拘于时。

(状语后置)

4.省略句:

①位卑则足羞,官盛则近谀。

(以)地位低(的人为师),就感到羞耻,(以)高官(为师),就近于谄媚。

六、文言知识梳理

⑴古之学者必有师。

师者,所以传道受业解惑也。

找出该句的文言现象并进行拓展

①通假字:在写这个句子时我们应注意哪个字“受”通“授”传授

本课还有其它的通假字,举例说明。

如:“句读知不知,或师焉或不焉”“不”

通“否”

'

②古今异义学者:求学的人———〉吾从而师之(跟随而且)

今之众人,其下圣人也亦远矣(一般人)

小学而大遗,吾未见其明也(小的方面学习)

是故弟子不必不如师(不一定)

③“所以”用法:

表原因…原因

举例:圣人之所以为圣,愚人之所以为愚

用来…的/…的凭借

)

举例: 所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

行善而备败,其所以阜财用衣食者也。

梳理第一段中其它的文言现象,并回读文本第一段整理上述知识。

⑵彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。

找出该句的文言现象并进行拓展

这一句中重点需要掌握“其”的意义和用法,这两个“其”都是代词。

请速读第二自然段找出“其”作为语气副词的不同用法。

①圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎(表推测)②今其智乃反不能及,其可怪也欤。

(表反问)“其”做语气词时还可以表示哪些语气

吾其还也

尔其无忘乃父之志

《

【归结“其”的用法】

其①代词②语气副词③连词④形容词词头

在刚才复习“其”的用法中,有这样一个句子“今其智乃反不能及,其可怪也欤。

”在这里“乃”是“竟然”的意思,这个虚词用法非常重要,我们一起总结一下。

家祭无忘告乃翁(代词,你的)

当立者乃公子扶苏(表判断,是)

度王至军中,公乃入(副词,才)

问今是何世,乃不知有汉(副词,却,竟然)

至东城,乃有二十八骑(副词,只,仅仅)

总结:乃①表判断,是②代词,你,你的③副词,才;却,竟然;只,仅仅④语气词⑤乃尔

:

梳理第二段中其它的文言现象,并回读文本第二段整理上述知识。

⑶自由读文本三、四自然段,梳理重要的文言现象。

⑷在刚才默写的四个句子中有一个共同的文言实词“道”,它是高考考纲要求我们掌握的120个实词之一,它有很多义项,我们一起总结一下。

有碑仆道(道路)

闻道有先后,术业有专攻(道理)

于是废先王之道,焚百家之言(主张,思想)

臣之所好者道也,进乎技矣(规律,法则)

行军用兵之道,非及向时之士也(方法,措施)

师道之不复,可知矣(风尚)

(说,谈论)

⑸理解与现代汉语不同的句式和用法(两生板演)

①特殊句式A句读之不知,惑之不解(宾语前置)B不拘于时,学于余(被动句)

②词类活用 A 意动用法 a 吾从而师.之 b 孔子师.郯子、苌弘 B 名词用作动词 a 吾师.道也 b 其下.圣人也亦远矣

C 形容词用作名词a 圣.益圣,愚.益愚b小.学而大.遗。