电解质溶液81电化学的基本概念和电解定律

- 格式:pdf

- 大小:238.22 KB

- 文档页数:7

电化学基础知识讲解及总结电化学是研究电与化学之间相互作用的学科,主要研究电能转化为化学能或者化学能转化为电能的过程。

以下是电化学的基础知识讲解及总结:1. 电化学基本概念:电化学研究的主要对象是电解质溶液中的化学反应,其中电解质溶液中的离子起到重要的作用。

电池是电化学的主要应用之一,它是将化学能转化为电能的装置。

2. 电化学反应:电化学反应可以分为两类,即氧化还原反应和非氧化还原反应。

氧化还原反应是指物质失去电子的过程称为氧化,物质获得电子的过程称为还原。

非氧化还原反应是指不涉及电子转移的反应,如酸碱中的中和反应。

3. 电解和电解质:电解是指在电场作用下,电解质溶液中的离子被电解的过程。

电解质是指能在溶液中形成离子的化合物,如盐、酸、碱等。

4. 电解质溶液的导电性:电解质溶液的导电性与其中的离子浓度有关,离子浓度越高,导电性越强。

电解质溶液的导电性也受温度和溶质的物质性质影响。

5. 电极和电位:在电化学反应中,电极是电子转移的场所。

电极可以分为阳极和阴极,阳极是氧化反应发生的地方,阴极是还原反应发生的地方。

电位是指电极上的电势差,它与电化学反应的进行有关。

6. 电池和电动势:电池是将化学能转化为电能的装置,它由两个或多个电解质溶液和电极组成。

电动势是指电池中电势差的大小,它与电化学反应的进行有关。

7. 法拉第定律:法拉第定律是描述电化学反应速率的定律,它表明电流的大小与反应物的浓度和电化学当量之间存在关系。

8. 电解质溶液的pH值:pH值是衡量溶液酸碱性的指标,它与溶液中的氢离子浓度有关。

pH值越低,溶液越酸性;pH值越高,溶液越碱性。

总结:电化学是研究电与化学之间相互作用的学科,主要研究电能转化为化学能或者化学能转化为电能的过程。

其中包括电化学反应、电解和电解质、电极和电位、电池和电动势等基本概念。

掌握电化学的基础知识对于理解电化学反应和电池的工作原理具有重要意义。

(完整版)电化学基础知识点总结电化学是研究化学变化与电能之间的相互转化关系的科学,是现代化学的一个重要分支。

以下是关于电化学基础知识点的一篇完整版总结,字数超过900字。

一、电化学基本概念1. 电化学反应:指在电池或其他电解质系统中,化学反应与电能之间的相互转化过程。

2. 电化学电池:将化学能转化为电能的装置。

电池分为原电池和电解池两大类。

3. 电池的电动势(EMF):电池两极间的电势差,表示电池提供电能的能力。

4. 电解质:在水溶液中能够导电的物质,分为强电解质和弱电解质。

5. 电解质溶液:含有电解质的溶液,具有导电性。

6. 电极:电池中的导电部分,分为阳极和阴极。

二、电化学基本原理1. 法拉第电解定律:电解过程中,电极上物质的得失电子数量与通过电解质的电量成正比。

2. 欧姆定律:电解质溶液中的电流与电阻成反比,与电势差成正比。

3. 电池的电动势与电极电势:电池的电动势等于正极电极电势与负极电极电势之差。

4. 电极反应:电极上发生的氧化还原反应。

5. 电极电势:电极在标准状态下的电势,分为标准电极电势和非标准电极电势。

6. 活度系数:溶液中离子浓度的实际值与理论值之比。

三、电极过程与电极材料1. 电极过程:电极上发生的化学反应,包括氧化还原反应、电化学反应和电极/电解质界面反应。

2. 电极材料:用于制备电极的物质,分为活性物质和导电物质。

3. 活性物质:在电极过程中发生氧化还原反应的物质。

4. 导电物质:提供电子传递通道的物质。

5. 电极结构:电极的形状、尺寸和组成。

四、电池分类与应用1. 原电池:不能重复充电的电池,如干电池、铅酸电池等。

2. 电解池:可重复充电的电池,如镍氢电池、锂电池等。

3. 电池应用:电池在通信、交通、能源、医疗等领域的应用。

五、电化学分析方法1. 电位分析法:通过测量电极电势来确定溶液中离子的浓度。

2. 伏安分析法:通过测量电流与电压的关系来确定溶液中离子的浓度。

3. 循环伏安分析法:通过测量电流与电压的关系来研究电极过程。

高一化学电解知识点电解是化学中的一种重要现象,通过电流使电解质分解为正负离子的过程。

它涉及到许多重要的概念和原理。

在高一化学学习中,了解电解的知识点对于理解化学反应、电化学以及工业生产中的一些关键过程具有重要意义。

本文将介绍高一化学电解的知识点,帮助读者深入了解这个重要的领域。

一、电解的基本概念电解是通过通电使电解质溶液或熔融状态下的离子化合物发生化学反应的过程。

在电解过程中,正极称为阳极,负极称为阴极。

通电后,阴极吸引阳离子,阳极吸引阴离子,从而促使电解质分解为正负离子。

二、电解质和非电解质电解质是指能够在溶液或熔融状态下电离产生正负离子的物质。

常见的电解质包括盐、弱酸、弱碱等。

非电解质是指不能在溶液或熔融状态下电离的物质,如糖、乙醇等。

三、电解的条件1. 电解质:只有电解质能够发生电解过程,非电解质不能电离,因此不能进行电解。

2. 电流:电流是电解的动力来源,通电使电解质发生电解反应。

电流的大小与反应速率有关。

3. 电解质浓度:电解质溶液的浓度越高,离子的数目就越多,反应速率也会增加。

4. 温度:温度的升高有助于提高溶液中离子的运动速率,从而影响反应速率。

四、电解的例子1. 铜电解:将含有铜离子的溶液作为电解液,通过通电使铜阳极溶解,同时在阴极上析出纯净的铜金属。

2. 水电解:将水作为电解质,并通过通电使水分解为氧气和氢气,产生氧气的电极称为阳极,产生氢气的电极称为阴极。

3. 氯化钠电解:将氯化钠熔融后通电,产生氯气和钠金属。

五、电解的应用1. 金属的提取:许多金属的提取都涉及到电解过程,如铝的电解法制取金属铝。

2. 电解池:电化学工业中常用电解池来进行电解反应,如制取化学品、电镀等。

3. 蓄电池:蓄电池通过内部的化学反应来存储和释放电能,实现电能的转化。

六、电解的影响因素1. 电流的大小:电流越大,电解过程中产生的物质也会更多。

2. 反应时间:反应时间的延长会增加反应的程度和产生物质的量。

高三化学电化学反应与电解质溶液的计算电化学反应是研究化学反应中发生的电子转移和离子传递的一种方法。

电解质溶液则是指在溶液中形成离子的化合物。

本文将介绍电化学反应的基本原理以及电解质溶液的计算方法。

一、电化学反应的基本原理电化学反应发生在电解池中,电解池由两个电极(阴极和阳极)和电解质溶液组成。

当外部电源施加在电解池上时,阴极将发生还原反应,而阳极将发生氧化反应。

电解质溶液中的离子在电场的作用下通过导电体(如电极)移动,从而完成电解质的传递。

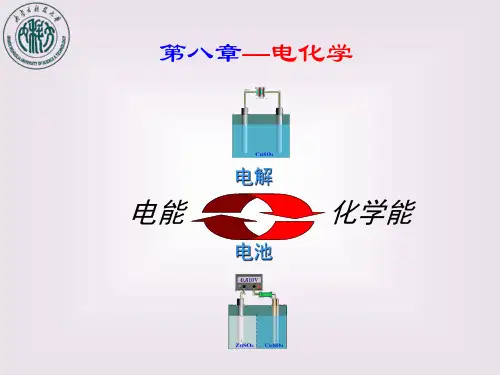

在电化学反应中,有两种类型的电池:电解池和电池。

电解池是将电能转化为化学能的装置,通过施加电流来推动不可逆的化学反应;而电池则是将化学能转化为电能的装置,通过化学反应释放电流。

二、电解质溶液的计算方法1. 摩尔浓度计算电解质溶液的摩尔浓度是指单位体积内存在溶液中的溶质的物质量。

计算公式为:摩尔浓度(mol/L)= 溶解物的物质量(mol)/ 溶液的体积(L)2. 电流计算电流是电荷在单位时间内通过导体截面的物理量。

计算公式为:电流(A)= 电量(C)/ 时间(s)3. Faraday定律计算Faraday定律是描述电解质溶液中物质转化与电量之间的关系。

根据Faraday定律,电流通过导体所携带的电荷量与所发生的化学反应物质的物质量成正比。

根据Faraday定律,可以通过下述公式计算电解质的计算:物质的物质量(mol)= 电量(C)/ 电子的电荷量(C/mol)三、电解质溶液计算实例假设有一溶液中含有NaCl(氯化钠),求解电流通过该溶液中的氯化钠生成Cl2(氯气)的物质量。

解:首先,我们需要确定反应的电子转移数。

根据反应方程式:2Cl^-(aq) → Cl2(g) + 2e^-可以看出,每释放2个电子才能生成1个氯气分子。

假设电流为3A,通过Faraday的定律,可以计算出电荷量:电量(C)= 电流(A) ×时间(s)假设电流通过该溶液的时间为60秒,则电量为:电量(C)= 3A × 60s = 180C根据1摩尔电子的电荷量为96500C/mol,可以计算出生成氯气的物质量:物质的物质量(mol)= 电量(C)/ 电子的电荷量(C/mol)物质的物质量(mol)= 180C / 96500C/mol = 0.001864 mol由反应方程式可知,1mol氯化钠生成1mol氯气,因此氯化钠的物质量也为0.001864 mol。

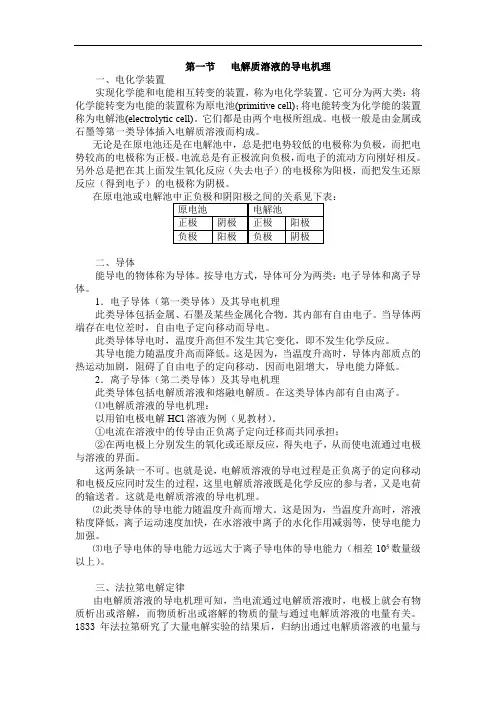

第一节电解质溶液的导电机理一、电化学装置实现化学能和电能相互转变的装置,称为电化学装置。

它可分为两大类:将化学能转变为电能的装置称为原电池(primitive cell);将电能转变为化学能的装置称为电解池(electrolytic cell)。

它们都是由两个电极所组成。

电极一般是由金属或石墨等第一类导体插入电解质溶液而构成。

无论是在原电池还是在电解池中,总是把电势较低的电极称为负极,而把电势较高的电极称为正极。

电流总是有正极流向负极,而电子的流动方向刚好相反。

另外总是把在其上面发生氧化反应(失去电子)的电极称为阳极,而把发生还原反应(得到电子)的电极称为阴极。

二、导体能导电的物体称为导体。

按导电方式,导体可分为两类:电子导体和离子导体。

1.电子导体(第一类导体)及其导电机理此类导体包括金属、石墨及某些金属化合物。

其内部有自由电子。

当导体两端存在电位差时,自由电子定向移动而导电。

此类导体导电时,温度升高但不发生其它变化,即不发生化学反应。

其导电能力随温度升高而降低。

这是因为,当温度升高时,导体内部质点的热运动加剧,阻碍了自由电子的定向移动,因而电阻增大,导电能力降低。

2.离子导体(第二类导体)及其导电机理此类导体包括电解质溶液和熔融电解质。

在这类导体内部有自由离子。

⑴电解质溶液的导电机理:以用铂电极电解HCl溶液为例(见教材)。

①电流在溶液中的传导由正负离子定向迁移而共同承担;②在两电极上分别发生的氧化或还原反应,得失电子,从而使电流通过电极与溶液的界面。

这两条缺一不可。

也就是说,电解质溶液的导电过程是正负离子的定向移动和电极反应同时发生的过程,这里电解质溶液既是化学反应的参与者,又是电荷的输送者。

这就是电解质溶液的导电机理。

⑵此类导体的导电能力随温度升高而增大。

这是因为,当温度升高时,溶液粘度降低,离子运动速度加快,在水溶液中离子的水化作用减弱等,使导电能力加强。

⑶电子导电体的导电能力远远大于离子导电体的导电能力(相差105数量级以上)。

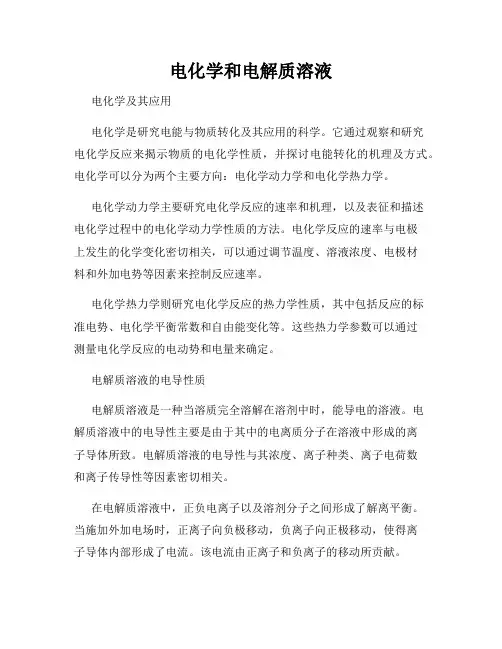

电化学和电解质溶液电化学及其应用电化学是研究电能与物质转化及其应用的科学。

它通过观察和研究电化学反应来揭示物质的电化学性质,并探讨电能转化的机理及方式。

电化学可以分为两个主要方向:电化学动力学和电化学热力学。

电化学动力学主要研究电化学反应的速率和机理,以及表征和描述电化学过程中的电化学动力学性质的方法。

电化学反应的速率与电极上发生的化学变化密切相关,可以通过调节温度、溶液浓度、电极材料和外加电势等因素来控制反应速率。

电化学热力学则研究电化学反应的热力学性质,其中包括反应的标准电势、电化学平衡常数和自由能变化等。

这些热力学参数可以通过测量电化学反应的电动势和电量来确定。

电解质溶液的电导性质电解质溶液是一种当溶质完全溶解在溶剂中时,能导电的溶液。

电解质溶液中的电导性主要是由于其中的电离质分子在溶液中形成的离子导体所致。

电解质溶液的电导性与其浓度、离子种类、离子电荷数和离子传导性等因素密切相关。

在电解质溶液中,正负电离子以及溶剂分子之间形成了解离平衡。

当施加外加电场时,正离子向负极移动,负离子向正极移动,使得离子导体内部形成了电流。

该电流由正离子和负离子的移动所贡献。

电解质溶液的电导率(σ)可以通过测量电解质溶液的电导值(K)以及所测量的距离(L)和电解质溶液的横截面积(A)之比来计算。

数学表达式为:σ = K / (L * A)电解质溶液的电导率与其浓度成正比关系,即电导率随浓度的增加而增加。

这是因为在高浓度条件下,溶液中的离子浓度增加,从而增加了离子之间的碰撞频率和离子的运动速率。

电解质溶液的电导率还与溶液中的离子种类和离子电荷数有关。

对于相同浓度的电解质溶液,离子电荷数越大,电导率越高。

这是因为具有较大电荷的离子在电场作用下受到的电力较大,移动速率更快。

电化学和电解质溶液的应用电化学和电解质溶液在日常生活和工业生产中有着广泛的应用。

下面介绍几个典型的应用领域:1. 脱盐和水处理:电解质溶液中的离子导体能够在电解过程中将溶液中的离子分离出来,从而实现脱盐和水处理。

第八章 电解质溶液一、基本公式和内容提要 1、Faraday (法拉第)定律B Qn z F +=(8 - 1 - 1)B B Qm M z F+=(8 – 1 -2)2、离子电迁移率和迁移数 EEr u r u ll++==d d ,d d -- (8-2-1)defBB I t I=(8-2-2)I r I r t t I r r Ir r +++++====++,-----(8-2-3)u u t t u u u u ++++==++,----(8-2-4)B 11t t t t t +++=∑=∑+∑=,--(8-2-5)m,+m,mmt t ΛΛΛΛ∞∞+∞∞==,--(8-2-6)m,++m,u F u F ΛΛ∞∞∞∞==,--(8-2-7)3、电导、电导率、摩尔电导率1I G R U==- (8-3-1)1AG lκκρ==,(8-3-2)defm m V cκΛκ==(8-3-3)cell 1l K R R A κρ===(8-3-4)4、Kohlrausch(科尔劳奇)经验式m m 1ΛΛ∞=-(5、离子独立移动定律mm,+m,-m m,+m,-v v ΛΛΛΛΛΛ∞∞∞∞∞∞+-=+=+,(8-5)6、Ostwald (奥斯特瓦尔德)稀释定律 mmΛαΛ∞= (8-6-1)2m m m m Cc c K ΛΛΛΛ∞∞=-()(8-6-2)7、离子的平均活度、平均活度因子和电解质的平均质量摩尔浓度111defdefdefv v v v v v vvva a a m m m γγγ+-+-+-±+-±+-±+-===(),(),()(8-7-1)B v v vm a a a a a mγ+-±±±+-±===,(8-7-2)1、 离子强度def2B B B12I m z ∑=(8-8)9、Debye-Huckel(德拜-休克尔)的极限定律z A z γ±+=-lg (8-9-1)γ±=lg (8-9-2)电解质溶液之所以能导电,是由于溶液中含有能导电的正、负离子。

初中化学电化学和电解质知识点总结

1. 电化学基础知识

- 电子:电子是带负电的基本粒子,是构成原子的一部分。

- 原子:原子是物质的基本单位,由质子、中子和电子组成。

- 离子:当原子失去或获得电子时,形成带正电或带负电的粒子。

- 电流:电流是电荷的流动,在导体中由电子流动形成。

- 电解质:能在溶液中产生离子的物质称为电解质。

2. 电解质的分类

- 强电解质:在溶液中完全离解生成离子,如盐酸、硫酸等。

- 弱电解质:在溶液中只部分离解生成离子,如乙酸、醋酸等。

- 非电解质:在溶液中不离解生成离子,如蔗糖、甘油等。

3. 电解质的电离和电解过程

- 电离:电离是指电解质分子在溶液中断裂成离子的过程。

- 电解:电解是指通过加电流使电解质在溶液中进行离子反应

的过程。

4. 电解质溶液中的电导性质

- 导电性质:电解质溶液能够导电,因为其中含有自由移动的离子。

- 电导率:反映了电解质溶液导电能力的大小,单位是西门子/米(S/m)。

5. 电解质导电实验

- 负极性导电:阳极产生氧气气泡,阴极没有气泡。

- 正极性导电:阴极产生氢气气泡,阳极没有气泡。

- 双极性导电:阴极和阳极同时产生气泡。

以上是初中化学电化学和电解质的主要知识点总结。

对于深入了解这些内容,建议参考相关教材或咨询教师进一步学习。

电解原理知识点总结一、电解的概念和基本原理电解是指在液体中通过电流作用下,将化学物质分解为离子的过程。

在电解过程中,电解质发生自发的化学变化,或者说发生了化学反应。

电解原理是基于化学物质的电离性质和电流的作用机制,是电化学的重要基础。

1. 电解的概念电解是利用电能将化学物质分解为其组成离子的过程。

在电解过程中,由于电流的作用,正极放出氧化剂,消耗电子,发生还原反应;负极则吸收电子,发生氧化反应。

2. 电解的基本原理电解的基本原理是化学物质的电离性质和电流的作用机制。

电解过程中,化学物质被电解为阴离子和阳离子。

在阳极,发生氧化反应;在阴极,发生还原反应。

电解产物是由阳离子和阴离子组成的。

二、电解的影响因素电解反应是受电流的影响的,不同的电流强度、电解时间、电压等因素会影响电解速率、电解产物的种类和数量。

1. 电解反应的影响因素(1)电流强度:电流越强,电解速率越快。

(2)电解时间:电解时间越长,电解产物量越多。

(3)电压:电压越大,电解速率越快。

(4)电解液浓度:电解液浓度越高,电解速率越快。

2. 电解过程的影响电解过程中,阳离子在阳极发生氧化反应;阴离子在阴极发生还原反应。

不同的离子对电极的极性有不同的影响。

一般来说,常见的阳离子在阳极发生氧化反应,阴离子在阴极发生还原反应。

三、电解的应用电解在工业生产和实验室研究中有广泛的应用。

电解可以用来制备金属、非金属和化学化合物,也可以用来分离和提纯化学物质。

电解技术可以高效、环保地生产各类化学品,是化工生产的重要技术手段。

1. 金属的电解提取许多金属是通过电解提取的。

金属的电解提取是利用金属离子在电解液中转移电流,从而在电极上还原成金属的过程。

例如,铝、镁、锌等金属都可以通过电解提取的方法获得高纯度的金属。

2. 非金属的电解制备一些非金属也可以通过电解方法制备。

例如,氢氧化钠、氢氧化钾等碱金属氢氧化物可以通过电解高浓度的盐水或碱性水溶液制备。

氯气、氢气也可以通过电解盐水制备。

电解原理电解(Electrolysis)是将电流通过电解质溶液或熔融态电解质,(又称电解液),在阴极和阳极上引起氧化还原反应的过程,电化学电池在外加直流电压时可发生电解过程。

概述电流通过物质而引起化学变化的过程。

化学变化是物质失去或获得电子(氧化或还原)的过程。

电解过程是在电解池中进行的。

电解池是由分别浸没在含有正、负离子的溶液中的阴、阳两个电极构成。

电流流进负电极(阴极),溶液中带正电荷的正离子迁移到阴极,并与电子结合,变成中性的元素或分子;带负电荷的负离子迁移到另一电极(阳极),给出电子,变成中性元素或分子。

简介电解池:将电能转化为化学能的装置叫电解池。

电解池构成三要素:直流电源、电极(阴阳极)电解质溶液(或熔融电解质)将直流电通过电解质溶液或熔体,使电解质在电极上发生化学反应,以制备所需产品的反应过程。

电解过程必须具备电解质、电解槽、直流电供给系统、分析控制系统和对产品的分离回收装置。

电解过程应当尽可能采用较低成本的原料,提高反应的选择性,减少副产物的生成,缩短生产工序,便于产品的回收和净化。

电解过程已广泛用于有色金属冶炼、氯碱和无机盐生产以及有机化学工业。

1807年,英国科学家H.戴维将熔融苛性碱进行电解制取钾、钠,从而为获得高纯度物质开拓了新的领域。

1833年,英国物理学家M.法拉第提出了电化学当量定律(即法拉第第一、第二定律)。

1886年美国工业化学家C.M.霍尔电解制铝成功。

1890年,第一个电解氯化钾制取氯气的工厂在德国投产。

1893年,开始使用隔膜电解法,用食盐溶液制烧碱。

1897年,水银电解法制烧碱实现工业化。

至此,电解法成为化学工业和冶金工业中的一种重要生产方法。

1937年,阿特拉斯化学工业公司实现了用电解法由葡萄糖生产山梨醇及甘露糖醇的工业化,这是第一个大规模用电解法生产有机化学品的过程。

1969年又开发了由丙烯腈电解二聚生产己二腈的工艺。

电解原理介绍电解质中的离子常处于无秩序的运动中,通直流电后,离子作定向运动(图1)。

初中化学知识点归纳电解与电化学反应初中化学知识点归纳:电解与电化学反应化学是一门研究物质变化和性质的科学,电解与电化学反应是其中重要的内容之一。

在我们日常生活中,电解和电化学反应无处不在,无论是在电池、电解槽还是电解水中,这些过程都涉及到电解和电化学反应。

在本文中,我们将对初中化学中与电解和电化学反应相关的知识点进行归纳总结。

一、电解的定义与原理电解是指通过电流将电解质溶液或熔融液体分解成阳和阴离子的过程。

电解学是与电解现象有关的一门学科。

1. 电解质的概念: 电解质是指能在溶液或熔融状态下导电的物质。

常见的电解质有酸、碱、盐等。

2. 电解的原理: 电解是在电极上通过正负电荷的移动而实现的。

正电荷离子向阴极移动,负电荷离子向阳极移动,发生氧化还原反应。

二、电解的实例1. 电解水原理与实验:将导电性良好的水溶液通过电解机构进行电解,将水分子分解成氢气和氧气。

电解水实验可以用于观察电解的现象,分析产生的气体。

2. 电镀原理与实验:将导电性良好的物体浸泡在电解质溶液中,通过电解,将金属阳离子还原在物体表面。

这样在物体表面形成一层金属保护层,防止物体腐蚀。

三、电化学反应电化学反应是指通过电流介导的化学反应,包括电解反应和电池反应两种。

1. 电解反应:通过电解将化合物分解成原子或离子的反应。

电解反应在化学实验室和工业生产中有广泛的应用,如氯碱工业中的氯气制备、电镀过程中的金属离子还原等。

2. 电池反应:通过电化学反应将化学能转化为电能的过程。

电池是将化学能转化为电能的装置,具有正负两极和电解质溶液。

电池反应在我们常见的干电池、蓄电池和燃料电池中有实际应用。

四、常见的电化学反应1. 铁的腐蚀:铁与氧气结合,生成铁(III)氧化物(Fe2O3)。

这是一种常见的氧化反应,同时也是铁的电化学反应。

2. 金属与酸反应:金属与酸反应可以产生气体,在学习中常见的有铜与稀硫酸反应产生氢气,锌与稀盐酸反应产生氢气等。

五、电解与环境保护电解和电化学反应既有实际应用价值,也与环境保护息息相关。