各级文物保护单位保护范围建控地带标准和依据

- 格式:docx

- 大小:9.95 KB

- 文档页数:3

各级文物保护单位保护范围、建控地带标准和依据各级文物保护单位应制定合适的保护范围和建设控制地带标准,以确保文物得到最佳的保护。

下面是具体的标准和依据。

一般性标准:1.地下不可移动文物保护范围应以经过科学探测证明埋有文物的范围外30米为准,墓葬群范围30米。

对于高度较高的重要不可移动文物如木塔等,可以适量扩大保护范围。

2.地面单体建筑基础、台基应外四向各30米,建筑群围墙基外30米。

3.古民居与宗祠的保护范围应以本体建筑外墙界外8米为红线,保护范围以外的16米为紫线。

4.古桥的保护范围应以桥墩为界,上、下游以100米,两端各30米为红线;红线以外各50米为紫线。

5.古塔的保护范围应以塔为中心,半径100米为红线;红线以外的半径200米为紫线。

6.古墓、古遗址、古窑址的保护范围应以本体以外的200米为红线,红线以外300米为紫线。

特殊性标准:1.对于地下不可移动文物经过发掘,考虑要作遗址保护的古文化遗址、古墓葬(群),可以根据实际需要扩大保护范围。

2.对于有地标性或景观价值的地面建筑(群、组),可以扩大保护范围。

3.对于处于城镇建筑中间的建筑类文物保护单位,可以在能够抵御各种破环因素的前提下,减少保护范围的标准,但不得低于20米。

建设控制地带标准:1.地面不可移动文物保护单位的建设控制地带定在保护范围外四向一般情况50—100米。

此范围内的新建建筑应与文物本体相谐调,其建筑高度不得高于文物建筑。

2.对于抵御各种破环因素能力差的文物保护单位,可以适当增加建设控制地带的范围,但一般不要超过文物本体的高度的八倍。

3.对于有景观价值的地面建筑类文物保护单位,可以从保护景观价值的要求考虑,适当扩大建设控制地带的范围,并提出相应的要求;限高应在檐口以下,建筑风貌与色彩应与文物本体相协调。

各级考古遗址保护单位保护范围、建控地带标准和依据导言本文档旨在介绍各级考古遗址保护单位的保护范围、建控地带的标准和依据。

考古遗址是我国宝贵的文化遗产,保护和管理工作具有重要意义。

通过明确保护范围和建控地带标准,可以更好地保护考古遗址,促进文化遗产保护事业的发展。

1. 各级考古遗址保护单位的保护范围各级考古遗址保护单位的保护范围应该以实际考古遗址的大小和特点为基础确定。

一般来说,保护范围包括以下要素:- 考古遗址实际遗存部分:即实际保留下来的考古遗址遗存部分,包括建筑物、遗址区域等;- 环境空间:即考古遗址周边的一定范围内的环境空间,包括考古遗址周围的自然环境和人工环境;- 可能存在的未发掘遗存:即考古遗址内可能存在但尚未发现或发掘的遗存。

2. 建控地带标准和依据建控地带是指考古遗址保护单位周围的一定区域,旨在加强对考古遗址的保护和管理。

建控地带的标准和依据主要包括以下要素:- 法律法规:根据相关法律法规的规定,确定建控地带的范围和标准;- 考古遗址特点:考虑考古遗址的特点,如历史价值、文化意义等,确定建控地带的范围;- 保护要求:根据考古遗址保护的需要,确定建控地带的范围,包括限制建设活动、防止盗掘等;- 相关部门意见:考虑相关部门的意见和建议,确定建控地带的范围和标准。

结论各级考古遗址保护单位的保护范围和建控地带的标准和依据是保护和管理考古遗址的重要依据。

通过明确这些要素,可以更好地保护我国宝贵的文化遗产,促进文化遗产保护事业的发展。

同时,相关部门应密切配合,加强对各级考古遗址保护单位的监督和管理,确保保护工作的有效实施。

各级文物修复工程保护范围、建控地带标

准和依据

为了加强对文物修复工程的保护,明确各级建筑控制地带的标准和依据,特制定了本文件,供相关单位和个人参考。

一、各级文物修复工程保护范围

各级文物修复工程保护范围,是指文物建筑、构筑物及其周围环境空间中保护、利用和管理的范围。

范围应根据文物重要性、地理分布、空间结构和建设条件等因素确定,并在正式立项前进行必要的文物考古调查和安全评估。

各级文物修复工程保护范围不得随意变更,必须经过相关文物保护主管部门批准。

二、建控地带标准和依据

(一)文物保护区建控地带标准

文物保护区建控地带,是指为依法保护文物和建筑及其周围环境空间所划定的相应区域。

其中,建筑控制地带为2~20米,环境

控制地带为50~200米,文物保护区内应设置电线电缆、供水排水等公用设施,并规定严格的修建和用地标准。

(二)临时保护区建控地带标准

为便于对文物修复和保护工作的开展,文化部门可制定临时保护区建控地带标准,如工地内对文物的保护等。

三、依据

本文件执行依据为《文物保护法》、《文物保护条例》的相关规定,各级文物保护主管部门可结合本地实际情况制定相关规定和具体实施方案,并随时对其进行调整和完善。

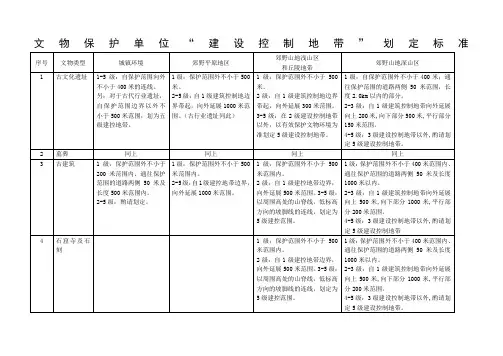

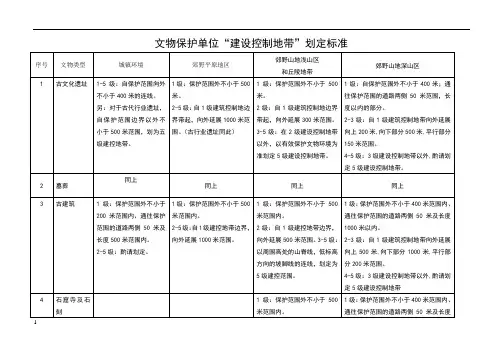

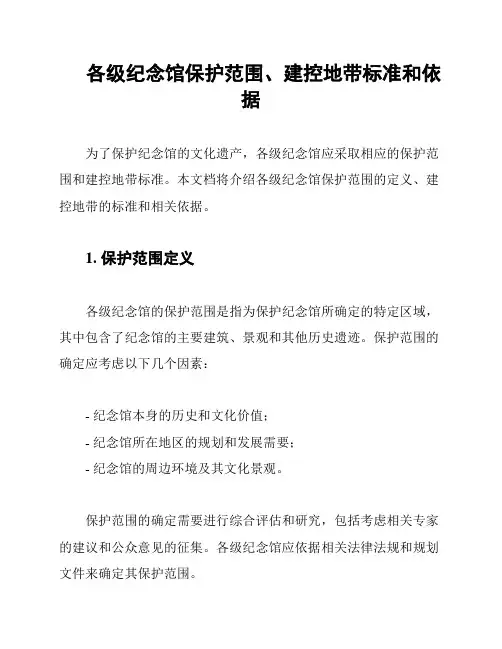

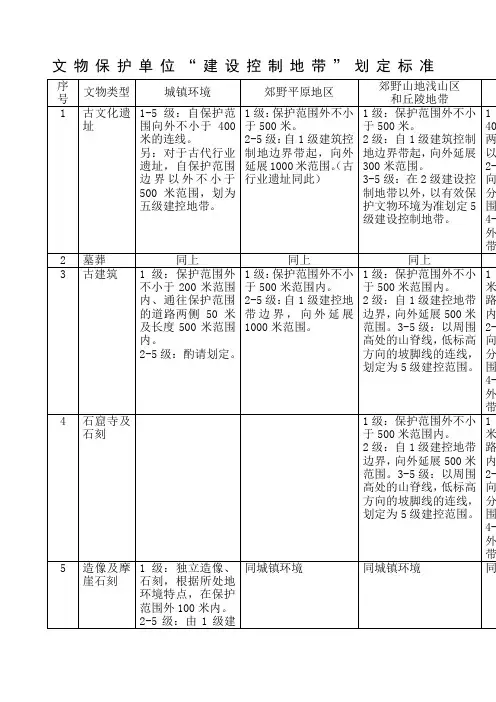

文物保护单位“建设控制地带”划定标准

注:1、文物保护单位的建设控制地带,是指在文物保护单位的保护范围外,为保护文物保护单位的安全、环境、历史风貌对建设项目加以限制的区域。

2、表中所列的皆为基本界划。

3、表中“级”相当于图示中的“类”,即“1级”为“第一类建设控制地带”。

4、几个地理概念:(1)平原:地形平坦或稍有坡度的地形;地区开阔,通视良好,通行方便的平原或草原地区。

(2)丘陵:地形起伏有规律或比高在20—80米的大小丘陵地,高草、高农作物、树林、竹林隐蔽地区在20-40%以内。

(3)浅山区:地形起伏有规律或比高在80—150米的山地,高草、高农作物、树林、竹林隐蔽地区在50%以内。

(4)深山区:地形起伏有规律或比高在150米以上的山地,高草、高农作物、树林、竹林隐蔽地区在60%以内。

文物“保护范围”划定标准

注:1、文物保护单位的保护范围,是指对文物保护单位本体及周围实施重点保护的区域。

保护范围要确保文物保护单位的真实性和完整性。

2、以基本界划为基础向外,结合地理环境即成地理界划,即实际保护范围。

文物保护单位“建设控制地带”划定标准

1

2

注:1、文物保护单位的建设控制地带,是指在文物保护单位的保护范围外,为保护文物保护单位的安全、环境、历史风貌对建设项目加以限制的区域。

2、表中所列的皆为基本界划。

3、表中“级”相当于图示中的“类”,即“1级”为“第一类建设控制地带”。

4、几个地理概念:(1)平原:地形平坦或稍有坡度的地形;地区开阔,通视良好,通行方便的平原或草原地区。

(2)丘陵:地形起伏有规律或比高在20—80米的大小丘陵地,高草、高农作物、树林、竹林隐蔽地区在20-40%以内。

(3)浅山区:地形起伏有规律或比高在80—150米的山地,高草、高农作物、树林、竹林隐蔽地区在50%以内。

(4)深山区:地形起伏有规律或比高在150米以上的山地,高草、高农作物、树林、竹林隐蔽地区在60%以内。

文物“保护范围”划定标准

3

注:1、文物保护单位的保护范围,是指对文物保护单位本体及周围实施重点保护的区域。

保护范围要确保文物保护单位的真实性和完整性。

2、以基本界划为基础向外,结合地理环境即成地理界划,即实际保护范围。

4。

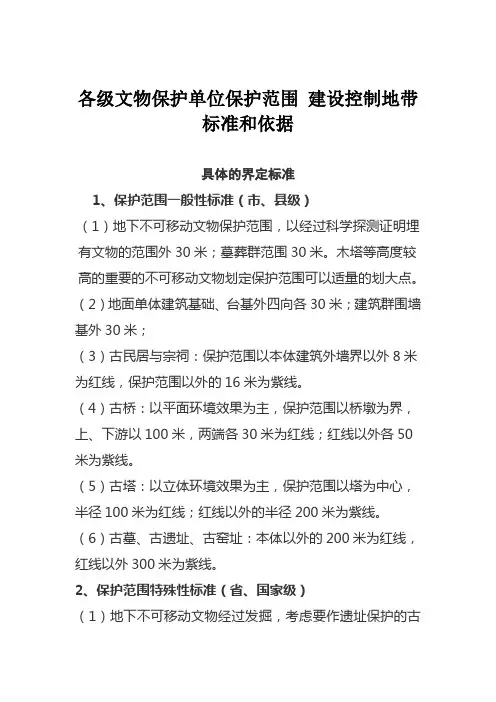

各级文物保护单位保护范围建设控制地带标准和依据具体的界定标准1、保护范围一般性标准(市、县级)(1)地下不可移动文物保护范围,以经过科学探测证明埋有文物的范围外30米;墓葬群范围30米。

木塔等高度较高的重要的不可移动文物划定保护范围可以适量的划大点。

(2)地面单体建筑基础、台基外四向各30米;建筑群围墙基外30米;(3)古民居与宗祠:保护范围以本体建筑外墙界以外8米为红线,保护范围以外的16米为紫线。

(4)古桥:以平面环境效果为主,保护范围以桥墩为界,上、下游以100米,两端各30米为红线;红线以外各50米为紫线。

(5)古塔:以立体环境效果为主,保护范围以塔为中心,半径100米为红线;红线以外的半径200米为紫线。

(6)古墓、古遗址、古窑址:本体以外的200米为红线,红线以外300米为紫线。

2、保护范围特殊性标准(省、国家级)(1)地下不可移动文物经过发掘,考虑要作遗址保护的古文化遗址,古墓葬(群)可以根据实际需要扩大保护范围;(2)地面建筑(群、组)有地标性或景观价值的可以扩大保护范围;(3)处于城镇建筑中间的建筑类文物保护单位,按实际需要,在能够抵御各种破环因素的前提下,可以减少保护范围的标准,但不得低于20米。

3、建设控制地带的一般性标准(市、县级)地面不可移动文物保护单位的建设控制地带定在保护范围外四向一般情况50—100米。

此范围内的新建建筑应与文物本体相谐调,其建筑高度不得高于文物建筑。

4、建设控制地带的特殊标准(省、国家级)(1)抵御各种破环因素能力差的文物保护单位,可以适当增加建设控制地带的范围,但一般不要超过文物本体的高度的八倍。

(2)有景观价值的地面建筑类文物保护单位,可以从保护景观价值的要求考虑,适当扩大建设控制地带的范围,并提出相应的要求;限高应在檐口以下,建筑风貌与色彩应与文物本体相协调。

(3)对有重要意义的标识性建筑类文物保护单位,可以适当增加建设控制地带的范围,并可将这个控制地带分层分区,提出不同的控制要求,最多可延伸至500米。

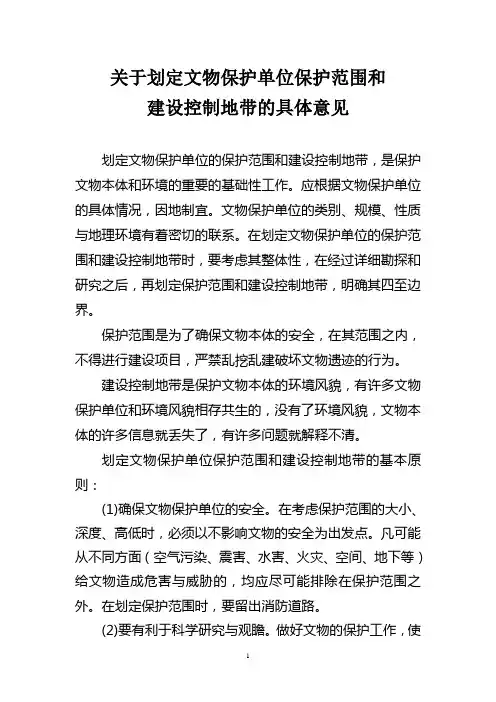

关于划定文物保护单位保护范围和建设控制地带的具体意见划定文物保护单位的保护范围和建设控制地带,是保护文物本体和环境的重要的基础性工作。

应根据文物保护单位的具体情况,因地制宜。

文物保护单位的类别、规模、性质与地理环境有着密切的联系。

在划定文物保护单位的保护范围和建设控制地带时,要考虑其整体性,在经过详细勘探和研究之后,再划定保护范围和建设控制地带,明确其四至边界。

保护范围是为了确保文物本体的安全,在其范围之内,不得进行建设项目,严禁乱挖乱建破坏文物遗迹的行为。

建设控制地带是保护文物本体的环境风貌,有许多文物保护单位和环境风貌相存共生的,没有了环境风貌,文物本体的许多信息就丢失了,有许多问题就解释不清。

划定文物保护单位保护范围和建设控制地带的基本原则:(1)确保文物保护单位的安全。

在考虑保护范围的大小、深度、高低时,必须以不影响文物的安全为出发点。

凡可能从不同方面(空气污染、震害、水害、火灾、空间、地下等)给文物造成危害与威胁的,均应尽可能排除在保护范围之外。

在划定保护范围时,要留出消防道路。

(2)要有利于科学研究与观瞻。

做好文物的保护工作,使文物在两个文明建设中发挥其应有的作用。

所以在划定保护范围时,一定要尽可能的考虑到科学研究和人们观瞻的需要。

这就要有一定的地面空间范围。

(3)要因地制宜。

划保护范围,要根据各地、各类文物本身及所处地理位臵的不同而定,不能千篇一律。

如城乡之别,大小高矮之别等,都应视具体情况而定。

(4)实事求是的原则。

划定文物保护范围,应当有发展的眼光,要留有余地,但也不能任意扩大,以免影响其它建设。

所以一定要实事求是,合情合理。

(5)统盘考虑、合情合理。

划定文物保护范围和建设控制地带时,既要看到现在,又应想到未来,应当有发展的眼光,因此,不能划的太小,也不能划的过大,影响其它基本建设。

要全面考虑,实事求是。

(6)文物保护单位保护范围和建设控制地带是建设规划部门不可缺少的工作内容。

文物保护单位“建设控制地带”划定标准

文物保护单位“建设控制地带”划定标准

精心整理,用心做精品2

注:1、文物保护单位的建设控制地带,是指在文物保护单位的保护范围外,为保护文物保护单位的安全、环境、历史风貌对建设项目加以限制的区域。

2、表中所列的皆为基本界划。

精心整理,用心做精品3

3、表中“级”相当于图示中的“类”,即“1级”为“第一类建设控制地带”。

4、几个地理概念:(1)平原:地形平坦或稍有坡度的地形;地区开阔,通视良好,通行方便的平原或草原地区。

(2)丘陵:地形起伏有规律或比高在20—80米的大小丘陵地,高草、高农作物、树林、竹林隐蔽地区在20-40%以内。

(3)浅山区:地形起伏有规律或比高在80—150米的山地,高草、高农作物、树林、竹林隐蔽地区在50%以内。

(4)深山区:地形起伏有规律或比高在150米以上的山地,高草、高农作物、树林、竹林隐蔽地区在60%以内。

文物“保护范围”划定标准

精心整理,用心做精品4

注:1、文物保护单位的保护范围,是指对文物保护单位本体及周围实施重点保护的区域。

保护范围要确保文物保护单位的真实性和完整性。

2、以基本界划为基础向外,结合地理环境即成地理界划,即实际保护范围。

精心整理,用心做精品5。

各级纪念馆保护范围、建控地带标准和依据为了保护纪念馆的文化遗产,各级纪念馆应采取相应的保护范围和建控地带标准。

本文档将介绍各级纪念馆保护范围的定义、建控地带的标准和相关依据。

1. 保护范围定义各级纪念馆的保护范围是指为保护纪念馆所确定的特定区域,其中包含了纪念馆的主要建筑、景观和其他历史遗迹。

保护范围的确定应考虑以下几个因素:- 纪念馆本身的历史和文化价值;- 纪念馆所在地区的规划和发展需要;- 纪念馆的周边环境及其文化景观。

保护范围的确定需要进行综合评估和研究,包括考虑相关专家的建议和公众意见的征集。

各级纪念馆应依据相关法律法规和规划文件来确定其保护范围。

2. 建控地带标准建控地带是指纪念馆周边的一定区域,在这个区域内有限制和规范建筑、土地利用以及其他发展活动的要求。

建控地带的设定旨在保护纪念馆的环境和氛围,确保其独特的历史和文化价值得以体现。

建控地带的标准应考虑以下几个方面:- 建筑高度和体量的限制;- 新建建筑和景观要与纪念馆的风格和历史相协调;- 城市规划和土地利用的合理性;- 相关环境保护和生态要求。

建控地带的设定需要依据相关法律法规和规划文件,同时也应充分考虑相关专家的建议和公众意见。

3. 相关依据各级纪念馆保护范围和建控地带的设定应依据以下相关法律法规和规划文件:- 《文化遗产保护法》- 《城市规划法》及相关规定- 省级、市级纪念馆保护规划和建设规划文件- 相关文物保护要求和标准以上文件为各级纪念馆保护范围和建控地带设定提供了法律依据和指导。

结论保护纪念馆的文化遗产是各级纪念馆应承担的重要责任。

通过合理确定保护范围和建控地带标准,并依据相关法律法规和规划文件进行保护,可以确保纪念馆的历史和文化价值得到有效传承和保留。

各级纪念馆应加强相关研究和专家意见的征集,逐步完善保护范围和建控地带的设定,以促进文化遗产的可持续发展。

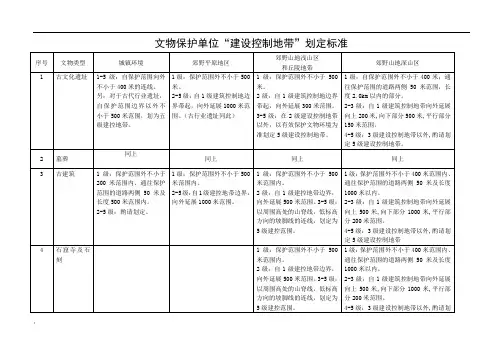

文物保护单位“建设控制地带”划定标准

注:1、文物保护单位的建设控制地带,是指在文物保护单位的保护范围外,为保护文物保护单位的安全、环境、历史风貌对建设项目加以限制的区域。

2、表中所列的皆为基本界划。

3、表中“级”相当于图示中的“类”,即“1级”为“第一类建设控制地带”。

4、几个地理概念:(1)平原:地形平坦或稍有坡度的地形;地区开阔,通视良好,通行方便的平原或草原地区。

(2)丘陵:地形起伏有规律或比高在20—80米的大小丘陵地,高草、高农作物、树林、竹林隐蔽地区在20-40%以内。

(3)浅山区:地形起伏有规律或比高在80—150米的山地,高草、高农作物、树林、竹林隐蔽地区在50%以内。

(4)深山区:地形起伏有规律或比高在150米以上的山地,高草、高农作物、树林、竹林隐蔽地区在60%以内。

文物“保护范围”划定标准

点保护的区域。

保护范围要确保文物保护单位的真实性和完整性。

2、以基本界划为基础向外,结合地理环境即成地理界划,即实际保护范围。

文物保护单位“建设控制地带”划定标准

;.

注:1、文物保护单位的建设控制地带,是指在文物保护单位的保护范围外,为保护文物保护单位的安全、环境、历史风貌对建设项目加以限制的区域。

2、表中所列的皆为基本界划。

3、表中“级”相当于图示中的“类”,即“1级”为“第一类建设控制地带”。

4、几个地理概念:(1)平原:地形平坦或稍有坡度的地形;地区开阔,通视良好,通行方便的平原或草原地区。

(2)丘陵:地形起伏有规律或比高在20—80米的大小丘陵地,高草、高农作物、树林、竹林隐蔽地区在20-40%以内。

(3)浅山区:地形起伏有规律或比高在80—150米的山地,高草、高农作物、树林、竹林隐蔽地区在50%以内。

(4)深山区:地形起伏有规律或比高在150米以上的山地,高草、高农作物、树林、竹林隐蔽地区在60%以内。

;.

文物“保护范围”划定标准

注:1、文物保护单位的保护范围,是指对文物保护单位本体及周围实施重点保护的区域。

保护范围要确保文物保护单位的真实性和完整性。

2、以基本界划为基础向外,结合地理环境即成地理界划,即实际保护范围。

;.。

文物保护单位“建设控制地带”划定标准序号文物类型城镇环境郊野平原地区郊野山地浅山区和丘陵地带郊野山地深山区1古文化遗址1-5级:自保护范围向外1级:保护范围外不小于5001级:保护范围外不小于5001级:自保护范围外不小于400米;通不小于400米的连线。

往保护范围的道路两侧50米范围,长米。

米。

另:对于古代行业遗址,2-5级:自1级建筑控制地边2级:自1级建筑控制地边界度2.0km以内的部分。

自保护范围边界以外不界带起,向外延展1000米范带起,向外延展300米范围。

2-3级:自1级建筑控制地带向外延展小于500米范围,划为五3-5级:在2级建设控制地带向上200米,向下部分500米,平行部分围。

(古行业遗址同此)级建控地带。

以外,以有效保护文物环境为150米范围。

准划定5级建设控制地带。

4-5级:3级建设控制地带以外,酌请划定5级建设控制地带。

同上2墓葬同上同上同上3古建筑1级:保护范围外不小于1级:保护范围外不小于5001级:保护范围外不小于5001级:保护范围外不小于400米范围内、200米范围内、通往保护通往保护范围的道路两侧50米及长度米范围内。

米范围内。

范围的道路两侧50米及2-5级:自1级建控地带边界,2级:自1级建控地带边界,1000米以内。

长度500米范围内。

向外延展1000米范围。

向外延展500米范围。

3-5级:2-3级:自1级建筑控制地带向外延展2-5级:酌请划定。

向上500米,向下部分1000米,平行部以周围高处的山脊线,低标高方向的坡脚线的连线,划定为分200米范围。

5级建控范围。

4-5级:3级建设控制地带以外,酌请划定5级建设控制地带4石窟寺及石1级:保护范围外不小于400米范围内、1级:保护范围外不小于500刻米范围内。

通往保护范围的道路两侧50米及长度2级:自1级建控地带边界,1000米以内。

向外延展500米范围。

3-5级:2-3级:自1级建筑控制地带向外延展以周围高处的山脊线,低标高向上500米,向下部分1000米,平行部方向的坡脚线的连线,划定为分200米范围。

各级文化遗产保护单位保护范围、建控地

带标准和依据

背景

文化遗产是国家宝贵的财富,为了保护和传承文化遗产,各级政府设立了文化遗产保护单位。

本文档旨在说明各级文化遗产保护单位的保护范围、建控地带标准和依据。

保护范围

各级文化遗产保护单位的保护范围主要包括以下几个方面:

1. 实物保护:保护单位应对文化遗产的实物进行必要的保护,包括建筑、遗址、文物、艺术品等。

2.环境保护:保护单位应积极维护文化遗产周边的环境,包括景观、生态环境、气候条件等。

3.利用保护:保护单位应合理开发利用文化遗产,使其能够为社会所用,并且不破坏其保护价值。

建控地带标准

各级文化遗产保护单位建控地带的划定应符合以下标准:

1. 文化价值:建控地带应围绕文化遗产的核心价值进行划定,确保能够最大程度地保护和展示文化遗产的独特之处。

2. 环境和景观:建控地带应与文化遗产的环境和景观相协调,避免对文化遗产产生不利影响。

3. 社会因素:建控地带划定时应考虑社区居民、游客和文化遗产的可持续发展,确保能够实现社会效益和经济效益的平衡。

依据

各级文化遗产保护单位的保护范围和建控地带的划定依据主要包括以下方面:

1. 相关法律法规:各级政府在制定文化遗产保护单位的保护范围和建控地带时,会参考国家和地方的相关法律法规,确保依法进行保护。

2. 专业评估:在确定保护范围和建控地带时,各级政府会邀请专业人士和机构进行评估,确保科学合理。

总结

各级文化遗产保护单位的保护范围、建控地带标准和依据是为了更好地保护和传承文化遗产,保证其现有和未来的价值,为社会带来更多的文化、经济和社会效益。

关于文物保护单位的保护范围及建设控制地带的说明保护文物,就是守护我们的“根”朋友们!今天咱们来聊聊那个老生常谈但又超级重要的问题——怎么保护那些珍贵的文物。

你们知道吗?文物就像是我们国家的大宝贝儿,它们可是历史的见证者哦!首先得说说保护范围啦。

比如说,故宫那可是有好几百年的历史了,它的城墙、大殿、小院儿,还有那些珍贵的文物,都得好好保护起来。

不能让那些乱七八糟的东西去碰它们,不然的话,这些宝贝儿就可能会受伤或者消失。

再说说建设控制地带吧。

这里可不能随便盖楼、修路,因为这样会影响文物的保存。

比如,如果把一个古建筑周围的土地都用来盖房子,那这个古建筑不就危险了吗?所以,在建设控制地带,我们要特别小心,不能让这些宝贝儿受到一点儿伤害。

当然了,除了上面说的,还有一些其他的注意事项。

比如,我们要遵守文物保护法,不能破坏、损坏文物;还要定期对这些文物进行检查和保养,确保它们能够完好无损地传承下去。

我突然想起了小时候爷爷给我讲的一个故事。

那时候,我们家附近有一个古老的庙宇,里面有很多珍贵的文物。

可是,有一天,有个调皮的小朋友跑到庙里捣乱,把一些壁画给弄脏了。

结果呢,那些壁画就变得模糊不清了。

从那以后,我就明白了保护文物的重要性。

现在想想,我们国家能有这么多的文物,真的是一件非常了不起的事情。

这些文物不仅代表了我们的历史和文化,还让我们能够更好地了解过去、展望未来。

所以,我们要倍加珍惜这些宝贝儿,让它们永远闪耀着历史的光芒。

我想说,保护文物不仅仅是相关部门和专家的事情,每个人都应该参与进来。

无论是大人还是孩子,我们都可以做一些力所能及的事情,比如不乱扔垃圾、不破坏文物等。

只要我们每个人都能做到,那么这个世界一定会变得更加美好。

今天的分享就到这里啦。

希望大家都能成为文物保护的小卫士,让我们的国家更加繁荣昌盛!。

各级文物保护单位保护范围建控地带标准和依据集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-各级文物保护单位保护范围建设控制地带标准和依据具体的界定标准1、保护范围一般性标准(市、县级)(1)地下不可移动文物保护范围,以经过科学探测证明埋有文物的范围外30米;墓葬群范围30米。

木塔等高度较高的重要的不可移动文物划定保护范围可以适量的划大点。

(2)地面单体建筑基础、台基外四向各30米;建筑群围墙基外30米;(3)古民居与宗祠:保护范围以本体建筑外墙界以外8米为红线,保护范围以外的16米为紫线。

(4)古桥:以平面环境效果为主,保护范围以桥墩为界,上、下游以100米,两端各30米为红线;红线以外各50米为紫线。

(5)古塔:以立体环境效果为主,保护范围以塔为中心,半径100米为红线;红线以外的半径200米为紫线。

(6)古墓、古遗址、古窑址:本体以外的200米为红线,红线以外300米为紫线。

2、保护范围特殊性标准(省、国家级)(1)地下不可移动文物经过发掘,考虑要作遗址保护的古文化遗址,古墓葬(群)可以根据实际需要扩大保护范围;(2)地面建筑(群、组)有地标性或景观价值的可以扩大保护范围;(3)处于城镇建筑中间的建筑类文物保护单位,按实际需要,在能够抵御各种破环因素的前提下,可以减少保护范围的标准,但不得低于20米。

3、建设控制地带的一般性标准(市、县级)地面不可移动文物保护单位的建设控制地带定在保护范围外四向一般情况50—100米。

此范围内的新建建筑应与文物本体相谐调,其建筑高度不得高于文物建筑。

4、建设控制地带的特殊标准(省、国家级)(1)抵御各种破环因素能力差的文物保护单位,可以适当增加建设控制地带的范围,但一般不要超过文物本体的高度的八倍。

(2)有景观价值的地面建筑类文物保护单位,可以从保护景观价值的要求考虑,适当扩大建设控制地带的范围,并提出相应的要求;限高应在檐口以下,建筑风貌与色彩应与文物本体相协调。

各级文物保护单位保护范围建设控制地带标

准和依据

具体的界定标准

1、保护范围一般性标准(市、县级)

(1)地下不可移动文物保护范围,以经过科学探测证明埋有文物的范围外30米;墓葬群范围30米。

木塔等高度较高的重要的不可移动文物划定保护范围可以适量的划大点。

(2)地面单体建筑基础、台基外四向各30米;建筑群围墙基外30米;

(3)古民居与宗祠:保护范围以本体建筑外墙界以外8米为红线,保护范围以外的16米为紫线。

(4)古桥:以平面环境效果为主,保护范围以桥墩为界,上、下游以100米,两端各30米为红线;红线以外各50米为紫线。

(5)古塔:以立体环境效果为主,保护范围以塔为中心,半径100米为红线;红线以外的半径200米为紫线。

(6)古墓、古遗址、古窑址:本体以外的200米为红线,红线以外300米为紫线。

2、保护范围特殊性标准(省、国家级)

(1)地下不可移动文物经过发掘,考虑要作遗址保护的古文化遗址,古墓葬(群)可以根据实际需要扩大保护范围;

(2)地面建筑(群、组)有地标性或景观价值的可以扩大保护范围;

(3)处于城镇建筑中间的建筑类文物保护单位,按实际需要,在能够抵御各种破环因素的前提下,可以减少保护范围的标准,但不得低于20米。

3、建设控制地带的一般性标准(市、县级)

地面不可移动文物保护单位的建设控制地带定在保护范围外四向一般情况50—100米。

此范围内的新建建筑应与文物本体相谐调,其建筑高度不得高于文物建筑。

4、建设控制地带的特殊标准(省、国家级)

(1)抵御各种破环因素能力差的文物保护单位,可以适当增加建设控制地带的范围,但一般不要超过文物本体的高度的八倍。

(2)有景观价值的地面建筑类文物保护单位,可以从保护景观价值的要求考虑,适当扩大建设控制地带的范围,并提出相应的要求;限高应在檐口以下,建筑风貌与色彩应与文

物本体相协调。

(3)对有重要意义的标识性建筑类文物保护单位,可以适当增加建设控制地带的范围,并可将这个控制地带分层分区,提出不同的控制要求,最多可延伸至500米。

二、标准制定依据

1、《中华人民共和国文物保护法》第十五条、第十八条;

2、《中华人民共和国文物保护法实施条例》第八条、第十三条;

3、《中华人民共和国文物保护法实施细则》第七条;

4、《四川省文物保护管理条例》第十四条的规定;

5、国家文物局发《全国重点文物保护单位保护范围、标志说明、记录档案和保管机构工作规范》(试行);

6、《第七批全国重点文物保护单位申报信息采集标准》;

7、市文物局《关于尽快全市各级文物保护单位保护范围和建设控制地带的划定工作》的通知。

注:各级文物保护单位的保护范围和建设控制地带,都应当在该保护单位保护范围和建设控制地带相应的点和位置树立清晰的

保护和控制标志。