清代八旗制度

- 格式:pdf

- 大小:291.46 KB

- 文档页数:9

八旗相关故事摘要:一、八旗简介二、八旗的起源与发展三、八旗制度的顶峰与衰落四、八旗相关故事概述五、代表性八旗故事解析六、八旗故事对现实的意义正文:一、八旗简介八旗,是清朝时期满族的社会组织形式,也是一种军事组织。

它将满族人民团结在一起,既保证了国家的统治,又维护了民族内部的和谐。

八旗制度贯穿了整个清朝历史,对我国历史产生了深远的影响。

二、八旗的起源与发展八旗起源于女真时期,最初只有红、黄、蓝三种颜色。

后来,努尔哈赤在征服各部的过程中,将原有的三种颜色旗帜加以改进,增加了镶红、镶黄、镶蓝三种旗帜,形成了八种颜色的八旗。

三、八旗制度的顶峰与衰落八旗制度在清朝时期达到了顶峰,成为国家政治、军事、文化的重要载体。

然而,随着清朝的灭亡,八旗制度也逐渐衰落,最终退出了历史舞台。

四、八旗相关故事概述八旗故事丰富多样,反映了满族人民的日常生活、民族精神以及爱国情怀。

这些故事代代相传,成为了民族文化的瑰宝。

五、代表性八旗故事解析这里选取了两则具有代表性的八旗故事进行分析:1.孝庄文皇后指挥八旗军队的故事:讲述了孝庄文皇后在清朝建立初期,亲自指挥八旗军队抵抗入侵者的英勇事迹,体现了女性的坚韧与智慧。

2.康熙帝平定三藩之乱的故事:通过讲述康熙帝运用八旗军队平定南方叛乱的过程,展示了八旗军队的勇猛与忠诚。

六、八旗故事对现实的意义八旗故事承载着丰富的历史信息,对现实具有重要的启示作用。

它们提醒我们珍视民族团结,弘扬民族精神,将爱国主义贯穿于日常生活和工作之中。

同时,八旗故事也为我们提供了了解满族文化、传承民族优秀传统的途径。

通过以上解析,我们可以看到八旗故事的魅力及其在历史、文化中的重要地位。

创立八旗制度的是查看更多:规章制度八旗制度是清太祖努尔哈赤于明万历二十九年(16XX年)正式创立,初建时设四旗:黄旗、白旗、红旗、蓝旗。

16XX 年因"归服益广'将四旗改为正黄、正白、正红、正蓝,并增设镶黄、镶白、镶红、镶蓝四旗,合称八旗,统率满、蒙、汉族军队。

规定每300人为一牛录,设牛录额一人,五牛录为一甲喇(队),设甲喇额真(参领)一人,五甲喇为一固山,设固山额真(都统、旗主)一人,副职一人,称为左右梅勒额真(副都统)。

皇太极即为后为扩大兵源在满八旗的基础上有创建了蒙古八旗和汉军八旗,其编制与满八旗相同。

满、蒙、汉八旗共二十四旗构成了清代八旗制度的整体。

满清入关后八旗军又分成了禁旅八旗和驻防八旗。

八旗制度是中国清代中华民族的社会组织形式。

女真人以射猎为业。

努尔哈赤在统一女真各部的战斗中,取得节节成功。

随着势力扩大,人口增多,他于明万历二十九年建立黄、白、红、蓝四旗,称为正黄、正白、正红、正蓝,旗皆纯色。

四十三年,努尔哈赤为适应满族社会进展的需要,在原有牛录制的基础上,创建了八旗制度,即在原有的四旗之外,增编镶黄、镶白、镶红、镶蓝四旗。

把后金管辖下的全部人都编在旗内。

满洲人运用此军事组织制度建立了清朝。

在平常,人们从事耕作、狩猎等活动;在战时则应征为兵,起源于女真族的狩猎组织──牛彔。

具有旗籍的家族人员称为旗人。

到19世纪末随着清朝的解体,八旗军事组织制度不复存在。

但一部分八旗的后代仍自称为旗人。

八旗的军事组织制度是由满族的首领努尔哈赤所制定。

努尔哈赤起初将自己的军队分编为四旗,四旗均以不同颜色的旗帜作为识别,成为"正黄旗'等。

随军队壮大,又将四旗加上边框,成为"镶黄旗'等,形成八旗。

满人靠着这军事组织制度,于1636年建立清国。

八旗制度特点:八旗制度的特点是以旗统人,即以旗统兵。

凡隶于八旗者皆可以为兵。

实际上,清代兵有常数,饷有定额,随着满族人口的不断增加,并非全部满族人都能披甲,而到后来披甲的人数占满族人口的比例愈来愈小。

2020满清八旗制度文档Document Writing满清八旗制度文档前言语料:温馨提醒,公务文书,又叫公务文件,简称公文,是法定机关与社会组织在公务活动中为行使职权,实施管理而制定的具有法定效用和规范体式的书面文字材料,是传达和贯彻方针和政策,发布行政法规和规章,实行行政措施,指示答复问题,知道,布置和商洽工作,报告情况,交流经验的重要工具本文内容如下:【下载该文档后使用Word打开】满清八旗八旗制是清代兵民合一的社会组织制度,由太祖努尔哈赤在女真人牛��制基础上建立的。

明万历二十九年(162019年)始建四旗,正黄旗、正蓝旗、正白旗和正红旗。

明万历四十三年(162019年)增设四旗,称镶黄旗、镶蓝旗、镶红旗和镶白旗。

定三百人为一牛��,五牛��为一甲喇,五甲喇为一固山(固山即旗)。

满族人按八旗制分隶各旗,平时生产,战时从征。

初建时,不但在军事上发挥重要作用,而且具有行政和生产职能。

清朝统一,太宗皇太极为加强对旗人的束缚,增强了八旗制的军事职能,并为扩大军事实力和笼络人心,又建立了汉军八旗和蒙古八旗。

各旗有军营、前锋营、骁骑营、健锐营和步军营等常规伍,司禁卫,云梯和布阵等职。

另外,设立了相礼营、虎枪营、火器营和神机营等特殊营伍,演习摔跤、射箭、刺虎和操练检枪等。

由於清初诸帝很重视枪炮武功等实战本领,八旗军在平定三藩,收台湾各抵御沙俄侵略等战斗中都取得了辉煌战绩。

八旗兵分为京营和驻防两类。

京营是守卫京师的八旗军的总称,由朗卫和兵卫组成。

侍卫皇室的人。

称朗卫,且必须是出身镶黄、正黄和正白上三旗的旗人,如紫禁城内午门、东西华门、神武门等由上三旗守卫。

驻防是指驻防全国各要地的八旗。

京营总兵约十万,驻防兵人类也在10万左右。

正黄旗以旗色纯黄而得名。

正黄、镶黄和正白旗列为上三旗,上三钠无王,都归皇帝所亲兵,侍卫皇室的成员也从上三旗中选。

至清末,是八旗洲中人最多的一个,下辖92个整佐领又2个半分佐领,约3万兵丁,男女老少总人口约15万人。

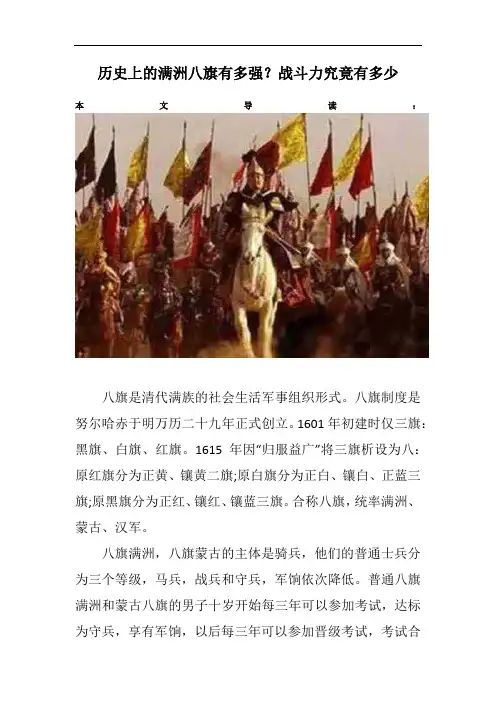

历史上的满洲八旗有多强?战斗力究竟有多少本文导读:八旗是清代满族的社会生活军事组织形式。

八旗制度是努尔哈赤于明万历二十九年正式创立。

1601年初建时仅三旗:黑旗、白旗、红旗。

1615年因“归服益广”将三旗析设为八:原红旗分为正黄、镶黄二旗;原白旗分为正白、镶白、正蓝三旗;原黑旗分为正红、镶红、镶蓝三旗。

合称八旗,统率满洲、蒙古、汉军。

八旗满洲,八旗蒙古的主体是骑兵,他们的普通士兵分为三个等级,马兵,战兵和守兵,军饷依次降低。

普通八旗满洲和蒙古八旗的男子十岁开始每三年可以参加考试,达标为守兵,享有军饷,以后每三年可以参加晋级考试,考试合格升入高一级,增加军饷。

马兵,战兵和守兵是等级而不管你是否骑马。

八旗汉军也叫乌真超哈其主要是炮兵。

八旗初建时兵民合一,全民皆兵,凡满洲成员皆隶于满洲八旗之下。

旗的组织具有军事、行政和生产等多方面职能。

入关前,八旗兵丁平时从事生产劳动,战时荷戈从征,军械粮草自备。

入关以后,建立了八旗常备兵制和兵饷制度,八旗兵从而成了职业兵。

清定都北京以后,绝大部分八旗兵丁屯驻在北京附近,戍卫京师的八旗则按其方位驻守,称驻京八旗,俗称京旗,实即禁军。

另抽出一部分旗兵派驻全国各重要城市和军事要地,称驻防八旗。

八旗有一套完整的制度。

如封爵,崇德元年(1636)始定亲王、郡王、贝勒、贝子、镇国公、辅国公、镇国将军、辅国将军、奉国将军9等。

八旗按引军旗色定户籍。

八旗兴办宗室觉罗学、官学等,课其子弟。

清代贵族的形成,始于它的八旗制度。

这种制度早在清朝入关之前即已形成,它是开国皇帝努尔哈赤在战争中所创立。

原有红、白、黑三旗;后将红旗分设为正黄旗与镶黄旗;白旗分设为正白、镶白、正蓝三旗;黑旗分设为镶蓝、正红、镶红三旗,共计八旗。

它是当时后金政权包括军、政、财、经等各个方面兵民合一的组织形式。

这些八旗子弟自幼苦练射骑,勇猛善战,平时耕猎为民,战时披甲从征为兵,在他们入关之前,以及入关后的初期,确实有很强的战斗力,应该说是我国东北地区少数民族中崛起的一支新生力量。

[键入文字]

八旗制度:差别对待不同民族以旗民优先的制度

什么是八旗制度,即一种军事制度,创建时期是女真族统一过程中,完成于满清政府在中国的统治正式建立之后。

努尔哈赤画像

关于八旗制度实际是在清朝封建统治下的一种社会的组织方式。

八旗制度是在女真人的生活基础上衍生而成的。

在女真人的生活习惯中,骑射是主要的生活方式,因为这样可以获得更多的食物等。

女真人的生活聚居区有划分为很多的部族,相互之间常年征战,最终在努尔哈赤的努力下,女真部族得到了统一。

在努尔哈赤统一女真后,依旧进行征战,其目的是统一周边的其他部族,扩大自己的势力范围,随着其统治领域的不断扩大,之前的管理方式便不再适应与现在的社。

为了解决这一问题,努尔哈赤开始建立以黄、红、白和蓝四种不同颜色为标志的旗,即正黄、正红、正白、正蓝,当然这四种颜色都是纯色的。

四旗建立后,使得努尔哈赤的统治更加稳固,所以女真族的政权建设等方面发展非常迅速,使得四旗已经不能很到的适用,于是便衍生出了八旗。

那么什么是八旗制度? 实际就是在原有的红、黄、白、蓝四色旗的基础上,又新增加了镶红、镶黄、镶白、镶蓝旗,统称为是八旗。

八旗制度即一种军事制度,它的使用使得清初期在军事方面拥有绝对的优势,当然在19 世纪末期清政府统治被推翻后,它也就退出了历史舞台。

总之,对于什么是八旗制度的回答为它是一种军事制度。

八旗制度是谁首创

满人靠着自己的八旗军,打败了明朝的军队,建立了自己的满清王朝。

那么八旗制度是谁首创的呢?

说到八旗制度是谁首创,就不得不提清朝的“太祖”努尔哈赤。

公元1559 年努尔哈赤

1。

八旗的制度八旗制度是清朝建立后的军事、政治、经济制度。

它是清朝经济、政治和文化的重要组成部分,基本是清朝管理和控制民族问题的核心。

八旗制度是由清政府建立的。

清朝在建国时,分为满洲、汉族、蒙古族和藏族四大民族。

其中,满洲族是建国的主体力量,占据着政治、经济、军事等各个方面的主导地位。

为了维护满洲族的权益和稳定社会秩序,清政府便在满洲派遣“八布”,即将满洲、蒙古、汉族、葫芦端、鞑靼、女真、羌、江南八个地区的军队划分为八个旗。

后来,随着政治、经济的发展,东晋、辽西、察哈尔、山西、山东、直隶、湖广、云南、贵州、甘肃、梓慷等地区也立起了旗。

八旗制度实行世袭。

旗内官员大多是满族人,他们在八旗军中担任的是管理和指挥工作。

旗下军队则由各民族组成,并特设“汉军营”。

军队内部实行等级制度,一般分为厢、寨、旗三个级别。

厢下面是小寨,而小寨下面是旗。

厢和寨相当于分公司或班组,旗相当于分地区或分派出所。

在这个等级制度中,权利和职位是严格区分的。

在军人以外的民众方面,八旗制度同样对各个民族都进行了区分。

据历史记载,八旗制度对不同民族的居住、税收、婚姻等方面都进行了详细的规定。

例如,满洲族在婚姻上是允许妻子随夫姓氏的,而汉族则是母姓传承。

此外,清朝政府还对民众的经济活动进行了监管。

如果某个民族想要在清朝境内从事贸易,必须服从清政府制定的贸易规定。

随着时间的推移,八旗制度也发生了一些变化,但它的基本框架仍然没有改变。

直到清朝灭亡前夕,八旗制度仍是清朝经济、政治和文化的重要组成部分。

在当今社会生活中,许多满族人仍然愿意以八旗制度为荣。

总之,在清朝建立之初,八旗制度起到了重要的作用。

它不仅为清朝建立了军事、政治和经济基础,同时也帮助清政府控制了各民族之间的关系,稳定了社会局势。

虽然八旗制度存在一些缺陷,但它是清朝民族管理的重要手段,至今还留下了许多有意义的历史文化遗迹。

八旗制度管理类书籍:深入探索历史遗产引言:八旗制度是中国清朝时期的一项重要制度,被视为满洲人政权的组织和管理系统。

旗制度的建立和运作对于清朝的统一和稳定起到了至关重要的作用。

在这两个世纪的时间里,八旗制度一直是中国社会政治组织的核心,也是历史上最为成功的制度之一。

因此,对于八旗制度管理类书籍的需求也相应增加。

本文将介绍几本关于八旗制度管理的经典书籍,帮助读者更好地了解八旗制度及其在中国历史上的重要性。

一、《清代八旗制度研究》该书由李文田教授编著,是一本系统性介绍清代八旗制度的权威著作。

书中详细解析了八旗制度的产生、发展以及运作机制。

作者通过深入研究清代档案和历史文献,全面回顾了八旗制度在政治、军事、经济和社会管理等方面的作用。

此外,书中还深入探讨了八旗制度对清朝中央政权的支持以及对中国历史的深远影响。

二、《八旗制度与中国社会变迁》该书由周铁夫教授撰写,从社会变迁的角度出发,探讨了八旗制度对中国社会产生的重大影响。

通过对各方面历史文献的梳理和分析,作者指出了八旗制度在中国社会转型期间所发挥的积极作用。

书中还详细介绍了八旗制度对经济、文化和民风民俗的塑造,为读者呈现了一个全面、立体的八旗制度管理类的论述。

三、《中国清朝八旗制度研究》该书由清史研究所所长王德毅撰写,是一本理论与实践相结合的研究成果。

书中首先对清朝的八旗制度进行了概述,然后重点研究了八旗制度在社会管理和军事组织方面的运作机制。

作者通过对八旗制度的历史文献和实际案例的研究,揭示了制度管理的有效性和灵活性。

同时,作者还系统地分析了八旗制度在清朝衰落时期的原因和影响。

四、《满洲八旗制度研究》该书是满洲文化研究专家邵国荣教授的重要著作,对满洲八旗制度进行了详细的研究。

书中深入剖析了满洲八旗制度的历史渊源、兴衰原因以及对社会管理和民族融合的影响。

作者通过对八旗制度的解读,以及与其他政权制度的对比,呈现了八旗制度在满洲地区特有的历史背景下的具体应用。

清朝八旗的常识清朝八旗的常识大全众所周知,八旗制度既是军事组织又是农业生产组织,是一种兵农合一的制度。

下面小编为您收集整理了清朝八旗的常识,希望对您有帮助!八旗是清太祖努尔哈赤独创的一种“军政合一”、“寓兵于民”的组织,遇有征伐,抽调旗下甲士组成军队,即通常所说的八旗兵;同时它又是政权组织,具有管理旗下人民户籍、田土、赋役、教养、诉讼、婚姻等广泛职能。

清人关前,凡人均隶于八旗,可以说旗外无兵无民,八旗的重要性自不待言;就是入关以后,清统治者仍视八旗为国家根本,以八旗禁旅卫护京师,驻防冲要大城。

清朝八旗的常识八旗的前身中国清代满族的社会组织形式。

满族的先世女真人以射猎为业,每年到采捕季节,以氏族或村寨为单位,由有名望的人当首领,这种以血缘和地缘为单位进行集体狩猎的组织形式,称为牛录制。

总领称为牛录额真(牛录意为大箭;额真,又称厄真,意为主)。

八旗的建立努尔哈赤在统一女真各部的战争中,取得节节胜利。

随着势力扩大,人口增多,他于明万历二十九年(1601)建立黄、白、红、蓝四旗,称为正黄、正白、正红、正蓝,旗皆纯色。

四十三年,努尔哈赤为适应满族社会发展的需要,在原有牛录制的基础上,创建了八旗制度,即在原有的四旗之外,增编镶黄、镶白、镶红、镶蓝四旗(镶,俗写亦作厢)。

旗帜除四正色旗外,黄、白、蓝均镶以红,红镶以白。

把后金管辖下的所有人都编在旗内。

八旗的分类清朝的八旗分为满洲八旗,蒙古八旗和汉军八旗,其中满洲八旗,蒙古八旗的主体是骑兵,他们的普通士兵分为三个等级,马兵,战兵和守兵,军饷依次降低。

普通的满洲八旗,蒙古八旗男子十岁开始每三年可以参加考试,达标为守兵,享有军饷,以后每三年可以参加晋级考试,考试合格升入高一级,增加军饷。

马兵,战兵和守兵是等级而不管你是否骑马。

汉军八旗也叫乌真超哈(重装部队)其主要是炮兵。

八旗的方位清代的八旗军,包括八旗满洲、蒙古、汉军在行军、驻营时所居的位置是固定的。

据说是依“五行相克”说制订的。

清朝军事制度八旗与绿营入关以前的八旗军八旗军和绿营兵是清朝的正规军队。

以八旗军为主,辅以绿营兵的军事制度,在中国古代军事史上占有特殊地位,直接影响到清朝的盛衰兴亡,素为人们注意。

八旗军建立于入关以前。

清努尔哈赤于明万历十一年(1583)以遗甲十三副、女真三十丁起兵以后,在统一女真各部过程中,逐渐确立了八旗制度。

明万历二十九年,努尔哈赤设立四个固山(汉语译固山为旗),各固山的旗帜分别用黄、白、红、蓝四色,每三百丁为一牛录,置一牛录额真管辖。

万历四十三年因归附日众,遂以原设四旗为正黄、正白、正红、正蓝四旗,增设镶黄、镶白、镶红、镶蓝四旗,将原来旗帜周围镶上一道边子,黄、白、蓝三色旗镶红边,红色旗帜镶白边,合为八旗。

每三百丁编一牛录,置一牛录额真,五牛录为一甲喇,设一甲喇额真,五甲喇为一旗,设固山额真一员和两员梅勒额真,后因人丁增加,一甲喇辖有十几个牛录,牛录亦改称佐领,甲喇为参领,官名亦相应改变,固山额真称都统,梅勒额真为梅勒章京或副都统,甲喇额真称参领,牛录额真为佐领。

满洲(当时称女真)蒙汉数十万人分别编入八旗各牛录。

后清太宗皇太极增编蒙古八旗和汉军八旗,原来的八旗称满洲八旗,合共为二十四旗,但习惯上仍称为八旗。

入关之前,八旗壮丁是兵民合一,“凡隶于旗者,皆可以为兵”①。

他们平时耕猎牧放,战时则披甲从征。

兵与丁的比例时有变化。

天命三年(1618)努尔哈赤以“七大恨”誓师伐明时,每牛录有六十甲,即五丁抽一为兵。

天命六年十月是三丁抽一,每牛录有兵一百名,十一月每牛录又增甲五个,变成了二丁抽一,此后仍恢复旧制,大体上是三丁抽一。

皇太极执政后期,每牛录改为二百丁。

汉军八旗征兵的比例要小一些,一般是五丁抽一。

努尔哈赤、皇太极根据八旗制度,从八旗壮丁中佥集了一支拥有从五六万至十一二万名兵士的八旗军队。

这支军队分由固山额真、梅勒额真、甲喇额真、牛录额真管辖。

各额真平时辖束八旗人丁,征赋佥役,战时率领佥为兵丁的旗人南征北伐,拥有很大权力,尤其是固山额真,更是官高位尊,权势赫赫。

清朝八旗简介八旗制度是中国清代满族的社会组织形式。

女真人以射猎为业。

努尔哈赤在统一女真各部的战争中,取得节节胜利。

随着势力扩大,人口增多,他于明万历二十九年建立黄、白、红、蓝四旗,称为正黄、正白、正红、正蓝,旗皆纯色。

四十三年,努尔哈赤为适应满族社会发展的需要,在原有牛录制的基础上,创建了八旗制度,即在原有的四旗之外,增编镶黄、镶白、镶红、镶蓝四旗。

把后金管辖下的所有人都编在旗内。

满洲人运用此军事组织制度建立了清朝。

在平时,人们从事耕作、狩猎等活动;在战时则应征为兵,起源于女真族的狩猎组织──牛彔。

具有旗籍的家族人员称为旗人。

到19世纪末随着清朝的解体,八旗军事组织制度不复存在。

但一部分八旗的后代仍自称为旗人。

八旗的军事组织制度是由满族的首领努尔哈赤所制定。

努尔哈赤起初将自己的军队分编为四旗,四旗均以不同颜色的旗帜作为识别,成为"正黄旗"等。

随军队壮大,又将四旗加上边框,成为"镶黄旗"等,形成八旗。

满人靠着这军事组织制度,于1636年建立清国。

八旗制度的特点是以旗统人,即以旗统兵。

凡隶于八旗者皆可以为兵。

实际上,清代兵有常数,饷有定额,随着满族人口的不断增加,并非所有满族人都能披甲,而到后来披甲的人数占满族人口的比例愈来愈小。

清太祖、太宗时期,八旗组织有较快的发展。

入关前满洲八旗共309个佐领,又半分佐领18个;蒙古佐领117个,又半分佐领5个;汉军佐领157个,又半分佐领5个。

八旗满、蒙、汉佐领共583个,又半分佐领28个。

清统治全国之初,由于统一全国的战争需要,以及平定各地的反清斗争,满洲八旗发展迅速。

康熙时满洲佐领达到669个,嘉庆时增加到681个。

此后维持在这一水平上。

蒙古佐领顺治时增加11个,康熙时又增加76个,雍正二年1724定制为204个。

八旗制度建立时有蒙古人编在满洲八旗内,直到清末亦有蒙古佐领35个,又半分佐领2个,编在满洲八旗下。

顺治十五年有汉军佐领206个,又半分佐领3个。

八旗制度清朝八旗制度的壮大随着后金的发展壮大,蒙古部族和大量汉人纷纷归附。

为加强管理,皇太极于1633年正式另编汉军为一旗,后经过数次增扩,到1642年,终于编成八旗汉军。

1634年,皇太极还把在他统治下的蒙古民族改编成了八旗蒙古。

八旗汉军、八旗蒙古和八旗满洲的建制类同,共同构成清代八旗制度的整体。

实际上,八旗中的民族构成非常丰富,除满族外,还兼容了蒙古、朝鲜、锡伯、赫哲、达斡尔、鄂温克、鄂伦春等其他民族。

据记载,康熙年间,镶黄旗满洲都统第四参领的第十七佐领,是由先后来归的俄罗斯人编成的。

在满族的发展过程中,不仅有满族的汉化,同时也有大量蒙古族、汉族等其他民族的满族化,有研究表明,在清初时期民族融合的现象已经十分明显,老北京有一句谚语叫做“不分满汉、但问民旗”说的就是此事。

各旗委任都统时,一般不考虑担任都统时人的旗籍,满族可以担任蒙古、汉军八旗都统,汉军、蒙古八旗出身者也可以担任满洲八旗的都统。

到光绪朝以后,开始任用不在旗的汉族人士做都统,冯国璋、段祺瑞、王士珍等北洋出身的将领都做过八旗都统。

入关后,清朝政府为了保证兵源,在政治经济上给予八旗人丁的优待,其中包括圈拨旗地,免除赋役,发给官兵粮饷。

但从此北京和驻防关内各地的八旗人丁被束缚在一个狭窄的圈子里。

由于旗人长期脱离生产,原有的淳朴勇武风气逐渐丧失,而生活上安于游惰的风气却蔓延开来。

清政府虽提出“扭转风气”、“筹划生计”,但完全属于治标不治本,加上人口大量增加,导致很多旗丁的生活每况愈下。

清朝中期以后,财政状况日益恶化,从咸丰、同治年间起,北京旗兵的饷银和禄米分发中已经出现了减成发放的现象,到光绪年间只按照七成发放。

到1906年还设立了八旗工厂,想“使八旗子弟,人人皆能各执一业,以为谋生自立之基”,但已经积重难返,于事无补。

辛亥革命后,八旗制度与清王朝一起退出了历史舞台。

浅论八旗制度11历史师范范天文 201424143113摘要:八旗制度是清朝的一种社会组织形式。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢清朝的八旗是哪八旗?八旗制度是谁首创导语:八旗制度最初源于满洲(女真)人的狩猎组织。

结伴而行的狩猎活动因人数增多而需统一指挥,其指挥者称为牛录额真,这个多人集体即称为牛录。

女八旗制度最初源于满洲(女真)人的狩猎组织。

结伴而行的狩猎活动因人数增多而需统一指挥,其指挥者称为牛录额真,这个多人集体即称为牛录。

女真人在对外防御与征伐过程中采取了以牛录额真统领牛录的组织形式,从而牛录组织具有军事职能。

为便于统一指挥大规模的围猎或作战,需将若干个牛录组成一个更大的单位,以旗帜为标志作导引而不使方位错乱。

旗帜在满语中称为“固山”,因而这个高于牛录的最大的单位即称为固山,汉语称“旗”。

努尔哈赤先是仿照此俗,编立牛录,1601年,努尔哈赤建立了牛录军事组织。

每牛录设牛录额真一人,五牛录为一甲喇,每甲喇设甲喇额真一人,五甲喇为一固山(旗),每固山设固山额真(旗主)一人。

每固山有一种颜色的旗帜。

最初有黄、红、蓝、白四旗。

到1615年,由于人口的增多,又增设四个固山,在原来各色旗帜周围镶一道边,黄、白、蓝三色旗帜镶红边,红色旗帜镶白边,以志区别。

初设的四种纯色旗分别为正黄旗、正白旗、正蓝旗、正红旗,后增设的四种镶边旗分别为镶黄旗、镶白旗、镶蓝旗、镶红旗,共为八旗,即满洲八旗。

努尔哈赤是八旗的最高统帅,凡满族人都被编入八旗,平时生产,战时从征。

这样,八旗制度就具有军事、行政、生产三方面的职能。

天聪元年(1627年)努尔哈赤的八子皇太极继位,又将归附的蒙古人、汉人组织起来,增设了蒙古八旗和汉军八旗。

清朝入关实际上是二十四旗,但习惯上仍称为八旗。

生活常识分享。

竭诚为您提供优质文档/双击可除八旗制度参领佐领都统篇一:满洲xx旗下参领、佐领一览满洲正黄旗清代八旗之一,建於明万历二十九年,上三旗。

兵丁人口最多,至清末,下辖92个整佐领又2个半分佐领,约3万兵丁,男女老少总人口约15万人。

《光绪会典事例》:佐领成分,宗室三、觉罗四、新满洲四、蒙古八个半、朝鲜二、番子一、满洲七十。

正黄旗满洲都统第一参领所属十九佐领:注:第十八佐领,暂列于此。

正黄旗满洲都统第四参领所属十八佐领:注:第五佐领为寨三所管半佐领与颜都所管半佐领合为一整佐领。

康熙13年,将寨三所管人丁分出。

注:据载,正黄旗有勋旧佐领15,世管佐领56,族中承袭佐领2,互管佐领3,公中佐领21,番子佐领1。

满洲正白旗清代八旗之一。

建于明万历二十九年,上三旗之一,顺治初,多尔衮将自己所领上正白旗纳入上三旗,遂成定制。

至清末,下辖86个整佐领,约2.6万兵丁,总人口约13万人。

《光绪会典事例》:佐领成分,宗室二、觉罗四、新满洲四、蒙古二、满洲七十四。

正白旗满洲都统第一参领所属十七佐领(《清朝会典》作十八):篇二:清代八旗佐领抬旗现象论析清代抬旗现象论析——以佐领抬旗为中心的考察孙静(大连民族学院东北少数民族研究院,辽宁大连116600)【摘要】抬旗是清代满洲统治者酬答旗人的一种恩赏行为。

八旗内部旗人之间的上下、亲疏之别是抬旗得以产生的根本前提。

旗分佐领的升转变化不拘定限,形式多样,但上承恩眷的旗人在八旗内部的流动掩盖不住其被清廷置于更加严密控制之下的事实。

从根本上说,抬旗不过是满洲统治者藉以维护自身地位与巩固统治的一种手段,它深深地烙上了满洲居于主导地位的清政权统治的鲜明印迹。

关键词:清代八旗佐领抬旗八旗是清代最具民族统治特色的社会组织,它是满洲统治者维护其统治的根基。

因此,清历代统治者都不断维护并完善八旗建制,使之发展成为体制严密、等级分明的组织形式。

抬旗则为八旗辖制下的旗人升转提供了一种方式。

相对于规模庞大的八旗组织而言,有清一代享受到抬旗殊荣的旗人屈指可数。

旗制度是清太祖努尔哈赤于明万历二十九年(1601年)正式创立,初建时设四旗:黄旗、白旗、红旗、蓝旗。

1614年因‚归服益广‛将四旗改为正黄、正白、正红、正蓝,并增设镶黄、镶白、镶红、镶蓝四旗,合称八旗,统率满、蒙、汉族军队。

规定每300人为一牛录,设牛录额一人,五牛录为一甲喇(队),设甲喇额真(参领)一人,五甲喇为一固山,设固山额真(都统、旗主)一人,副职一人,称为左右梅勒额真(副都统)。

皇太极即为后为扩大兵源在满八旗的基础上有创建了蒙古八旗和汉军八旗,其编制与满八旗相同。

满、蒙、汉八旗共二十四旗构成了清代八旗制度的整体。

满清入关后八旗军又分成了禁旅八旗和驻防八旗。

正黄旗以旗色纯黄而得名。

正黄,镶黄和正白旗列为上三旗,上三旗内无王,都归皇帝所亲统.兵是皇帝亲兵,侍卫皇室的成员也从上三旗中选。

至清末,是八旗满洲中人口最多的一个,下辖92个整佐领又2个半分佐领,约3万兵丁,男女老少总人口约15万人镶黄旗在今内蒙古锡林郭勒盟西南部。

清代八旗之一,建于明万历四十三年(1615年),因旗色为黄色镶红边而得名,镶黄旗是上三旗之一,旗内无王,由皇帝所亲统,兵为皇帝亲兵,侍卫皇室的成员也从上三旗中选。

清末时的规模是辖84个整佐领又 2个半分佐领,约2.6万兵丁,男女老少总人口13 万人。

很多清皇室成员都是镶黄旗.如嘉庆帝的皇后孝和睿,乾隆帝的皇贵妃,‚垂帘听政‛的慈禧和慈安(也称东宫)都是,朝廷的高级官员中也有不少是来自镶黄旗的。

正红旗在今内蒙古乌兰察布盟东部,清代八旗之一。

建于明万历二十九年(1601年),因旗色为纯红而得名,正红旗是下五旗,由诸王,贝勒和贝子分统。

至清末,是八旗中人口最少的一个旗,规模为下辖74个整佐领,兵丁2.3万,男女老少总人口约11.5万人。

著名作家老舍先生原隶正红旗;清乾隆年间的大贪官和绅也是正红旗人。

镶红旗在今内蒙古乌兰察布盟东部,请代八旗之一。

建于明万历四十三年(1615年),因旗色为红色镶白而得名,镶红旗是下五旗之一,由诸王.贝勒和贝子分统。

八旗制度简介八旗制度是清朝的一种社会组织形式,旗,满语为gusa(汉译固山)。

满洲人运用此军事组织制度建立了清朝。

在平时,人们从事耕作、狩猎等活动;在战时则应徵为兵,起源于女真族的狩猎组织──牛彔。

具有旗籍的家族人员称为旗人。

到19世纪末随着清朝的解体,八旗军事组织制度不复存在。

但一部分八旗的后代仍自称为旗人。

八旗的军事组织制度是由满族的首领努尔哈赤所制定。

努尔哈赤起初将自己的军队分编为四旗,四旗均以不同颜色的旗帜作为识别,成为“正黄旗”等。

随军队壮大,又将四旗加上边框,成为“镶黄旗”等,形成八旗。

满人靠着这军事组织制度,于1644年征服明朝,建立大清。

八旗铠甲八旗又有上三旗与下五旗的区别。

顺治七年(1650)底多尔衮死后,清世祖福临为了加强对八旗的控制,对八旗的顺序进行了调整。

由皇帝控制的镶黄、正黄、正白三旗,称为上三旗;由诸王、贝勒统辖的正红、镶红、正蓝、镶蓝、镶白五旗,称为下五旗,此后终清未改。

上三旗较下五旗为崇,是皇帝的亲兵,担任禁卫皇宫等任务,下五旗驻守京师及各地。

清世宗雍正为进一步加强中央集权,削弱诸王、贝勒对各旗的控制,严格区分下五旗中的旗分佐领(俗称外佐领)和府属佐领(俗称内佐领)的隶属关系。

下五旗中的主要部分旗分佐领,实际上也由皇帝直接控制。

诸王及贝勒仅能控制其府属佐领。

又以镶黄、正白、镶白、正蓝四旗居左,称为左翼;正黄、正红、镶红、镶蓝四旗居右,称为右翼。

分布镶黄旗满洲在今内蒙古锡林部勒盟西南部。

清代八旗之一。

建于明万历四十三年(1615年),因旗色为黄色镶红边而得名,镶黄旗是上三旗之一,旗内无王,由皇帝所亲统,兵为皇帝亲兵,侍卫皇室的成员也从上三旗中选。

清末时的规模达到下辖84个整佐领又2个半分佐领,兵丁2.6万,男女老少总人口约13万人,很多清皇室成员都是镶黄旗,如嘉庆帝的皇后孝和睿,乾隆帝的皇贵妃,"垂帘听政"的慈禧和慈安(也称东宫)都是,朝廷的高级官员中也有不少是来自镶黄旗的。