阵性降水过程

- 格式:doc

- 大小:579.00 KB

- 文档页数:3

降水形成的条件降水形成的过程降水是指空气中的水汽冷凝并降落到地表的现象,很多人学过地理知识的同学们,对于形成降水的过程及条件都有一定的了解。

以下就是店铺给你做的降水形成的条件_整理,希望对你有用。

形成降水的条件及过程条件一是要有充足的水汽;二是要使气块能够抬升并冷却凝结;三是要有较多的凝结核。

主要过程产生降水的主要过程有:①天气系统的发展,暖而湿的空气与冷空气交汇,促使暖湿空气被冷空气强迫抬升,或由暖湿空气沿锋面斜坡爬升。

②夏日的地方性热力对流,使暖湿空气随强对流上升形成小型积雨云和雷阵雨。

③地形的起伏,使其迎风坡产生强迫抬升,但这是一个比较次要的因素。

多数情况下,它和前两种过程结合影响降水量的地理分布。

影响降水的因素1,海陆位置2.地形3.大气环流降水的分类锋面雨在锋面上空气缓慢上升(以每秒厘米的速度计算),在冷气团一侧形成层状降水。

对流雨如果下垫面高温潮湿,近地面空气强烈受热,引起空气的对流运动,湿热空气在上升过程中,随气温的下降,形成对流云而降水,比如积雨云和浓积云,条件一定时即可降水。

特点是强度大,历时短,范围小,还常伴有暴风,雷电,故又称热雷雨。

在热带雨林气候区和夏季的亚热带季风气候区多见。

对流云降水地形雨暖湿气流在运行的过程中,遇到地形的阻挡,被迫沿着山坡爬行上升,从而引起水汽凝结而形成降水,称为地形雨。

地形雨一般只发生在山地迎风破,背风坡气流存在下沉或者下滑,温度不断增高,形成雨影区,不易形成地形雨。

地形雨气旋雨气旋中心附近气流上升,引起水汽凝结而形成降水,称为气旋雨。

常见的有热带气旋和温带气旋带来的降水。

降水的分布全年多雨区——赤道附近地带,降水多,如新加坡全年少雨区——干旱的沙漠地区,两极地区,如开罗夏季多雨区——南、北纬30°~40°附近的大陆东岸,夏季多雨,如北京冬季多雨区——南、北纬30°~40°附近的大陆西岸,冬季多雨,如罗马常年湿润区——南、北纬40°~60°附近的大陆西岸,常年湿润,如伦敦降水的区别【世界】世界“干极”南美洲的阿塔卡马沙漠位于世界上最大的大洋——太平洋的东岸,由于受沿岸秘鲁寒流的影响,气候极为干燥,成为世界“干极”。

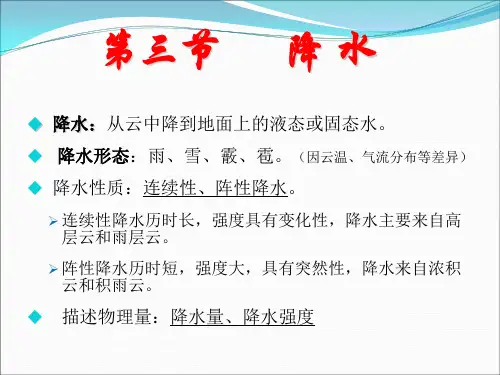

雨量分级标准降水量等级在我们常看的天气预报中,主持人常说的大雨、小雨、暴雨,其实都是降水量等级中的一种,那降水量等级到底有多少种呢?降水根据其不同的物理特征可分为液态降水和固态降水。

液态降水有毛毛雨、雨、雷阵雨、冻雨、阵雨等,固态降水有雪、雹、霰等,还有液态固态混合型降水:如雨夹雪等。

“降水量”是气象术语,按气象观测规范规定,气象站在有降水的情况下,每隔六小时观测一次。

在气象上用降水量来区分降水的强度。

所以降水量等级可分为:小雨、中雨、大雨、暴雨、大暴雨、特大暴雨,小雪、中雪、大雪和暴雪等。

小雨:12小时内降水量小于5mm或24小时内降水量小于10mm 的降雨过程。

中雨:12小时内降水量5~15mm或24小时内降水量10~25mm 的降雨过程。

大雨:12小时内降水量15~30mm或24小时内降水量25~50mm 的降雨过程。

暴雨:12小时内降水量30~70mm或24小时内降水量50~99.9mm的降雨过程。

大暴雨:12小时内降水量70~140mm或24小时内降水量100~249.9mm的降雨过程。

特大暴雨:12小时内降水量大于140mm或24小时内降水量大于250mm的降雨过程。

小雪:12小时内降雪量小于1.0mm(折合为融化后的雨水量,下同)或24小时内降雪量小于2.5mm的降雪过程。

中雪:12小时内降雪量1.0~3.0mm或24小时内降雪量2.5~5.0mm或积雪深度达3CM的降雪过程。

大雪:12小时内降雪量3.0~6.0mm或24小时内降雪量5.0~10.0mm或积雪深度达5CM的降雪过程。

暴雪:12小时内降雪量大于6.0mm或24小时内降雪量大于10.0mm或积雪深度达8CM•的降雪过程。

降水量测量一般是用口径20厘米的漏斗收集,用专门的雨量计测出降水的毫米数。

如果测的是雪、雹等特殊形式的降水,则一般将其溶化成水再进行测量。

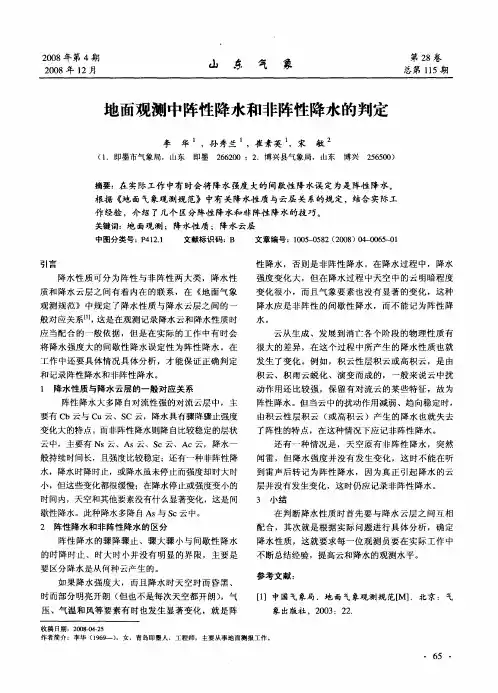

按降水的性质划分,降水还可分为:连续性降水、间断性降水、阵性降水什么叫连续性降水:雨或雪连续不断的下,而且比较均匀,强度变化不大,一般下的时间长,范围广,降水量往往也比较大。

石岛地区暴雨天气过程分析及气象服务评价近日,石岛地区遭受了一次强降雨天气过程。

根据气象部门监测和分析,石岛地区在短时间内出现了大量降水,导致部分地区受灾情况严重,道路、农田、房屋等设施受损较为严重。

在这次暴雨天气过程中,气象部门采取了一系列应对措施,并对天气服务进行了评价。

下面分别进行具体分析。

一、暴雨天气过程分析经过反复分析和研判,气象部门得出以下结论:1.降雨强度大这次暴雨天气过程时间较短,石岛地区在较短时间内出现了大量降水,最高雨强达到每小时60毫米。

2.阵性降水在天气跟踪监测中发现,这次暴雨天气过程中,降雨呈现出一定的阵性,间歇性降雨持续性不强。

3.天气突变较快此次暴雨天气过程,由于降雨强度大、阵性降水和突变性强,导致气象部门难以进行有效预报和预警,对应对工作产生了一定的困难。

二、应对措施在这次暴雨天气过程中,气象部门及时出动班组人员前往现场应对,开启二级应急响应,采取了以下措施:1. 分析天气形势首先,气象部门对天气形势进行了全面分析,以便给出合理的天气预报和预警信息。

2. 加强监测与预报气象部门加强了天气监测和预报工作,使用现今先进技术和工具,对雨情、站点观测、雷达回波等进行了全方位、高频次的监测,为实时监测适时进行预警奠定了基础。

3. 实施应急响应措施对受灾较为严重的区域,气象部门抽调专业技术人员开展现场勘查,协助应急救援部门组织抢险救援,保障广大群众的生命财产安全。

三、气象服务评价尽管这次暴雨天气过程导致许多损失和不便,但得益于气象部门迅速、有效地采取的应对措施,没有出现人员伤亡,生命财产损失有所减少。

总的来说,气象部门在这次暴雨天气过程中的应对措施和服务表现还是相当不错的。

然而,仍有一些值得反思和优化的地方。

比如,对于天气预警信息的及时性和有效性还需进一步提高;对于“云雨数据”的处理与解读,预报提高其趋势;如何借助空间信息、对人在城市中的运动轨迹进行分析等等,都是可以进行专项研究和改进的。

大气降水与降水形式解读降雨降雪等降水现象大气降水是指水分从大气中降落到地面的过程,是地球水循环的重要组成部分。

降水形式多样,包括降雨、降雪、冻降水等。

本文将对大气降水以及不同降水形式进行解读。

一、大气降水的原理大气降水主要受到蒸发、凝结和降落速度等因素的影响。

当地面水分蒸发到空气中,形成水蒸汽后,在一定的气温、湿度和抬升条件下,水蒸汽会逐渐凝结成云和水滴,并最终降落地面成为降水。

二、降雨的形成降雨是指大气中的水蒸汽在一定条件下凝结成液态水滴,并以雨的形式降落到地面。

降雨是最为常见的降水形式,主要与云的类型和高度、湿度、温度等因素有关。

常见的降雨形式有阵雨、小雨、中雨和大雨等。

阵雨是一种短时且间歇性的降雨,常伴有雷电现象。

它的形成与暖湿气流和冷空气的交汇有关,常在夏季午后出现,并持续时间较短。

小雨是一种轻微而持续性较长的降雨,雨滴较细小,密集度较高,但降雨量相对较小。

中雨是介于小雨和大雨之间的一种降雨形式,雨滴大小适中,降雨量较大,能有效滋润土壤,有利于植物生长。

大雨是降雨量较大且密度较高的一种降雨形式,会造成洪涝等灾害,给交通和生活带来不便。

三、降雪的形成降雪是指大气中的水蒸汽在冰冷的条件下直接从气态转化为固态,并以雪的形式降落到地面。

降雪的形成与温度、湿度、地表温度等因素密切相关。

降雪是寒冷地区常见的降水形式,具有一定的美感。

降雪形成的前提是大气中的水蒸汽凝结成雪晶。

当地表温度低于0摄氏度且空气中存在充足的水汽时,水蒸汽会直接在空气中凝结成雪晶,并再度聚集形成雪花,然后以雪的形式降落到地面。

降雪的形态有雪粒、雪花和雪晶等不同形式,它们的形状、大小和结构也各不相同,形成了美丽多样的雪景。

四、其他降水形式除了降雨和降雪以外,还有一些其他形式的降水现象,如霰、冰粒和霙等。

霰是在云层中形成的小冰球,直径通常在0.5-5毫米之间,降落时常伴有冰雹伴随,造成一定的破坏。

冰粒是介于霰和雪之间的一种降水形式,形状规则,直径一般为2-5毫米。

2024年8月2日,中国地发生了一次短时强降水过程。

本文将对该过程进行分析。

首先,我们来看一下该地的天气背景。

在2024年8月2日,该地处于夏季,属于暖季期间。

根据历史气象数据,该地夏季气温较高,平均气温在30摄氏度以上,而相对湿度较大,超过60%。

这是导致强降水的主要条件。

其次,我们来分析这次短时强降水过程的观测数据。

根据气象台的数据,该地在短时间内出现了大量降水,持续时间约为1小时。

降水量超过50毫米,同时还有雷电、大风等天气现象。

这种降水量的强度及其短时间内的覆盖范围,说明这是一次典型的短时强降水过程。

接下来,我们来分析这次短时强降水过程的形成原因。

根据天气背景和观测数据的分析,我们可以得出以下几点原因。

首先,暖湿气流的不稳定性是导致这次降水的主要原因之一、由于暖季的气温较高,地面受热较强,形成了暖湿气流,从而导致了大量水汽的蓄积。

当气流不稳定时,这些水汽会迅速上升,形成云系,最终降下强降水。

其次,地形因素也对这次降水起到了重要作用。

在该地区,存在一些地势较为复杂的地形,如山脉、河流等。

这些地形会对气流的运动产生一定的影响,使得水汽的聚集和抬升更加明显,加剧了降水的强度。

最后,上层的环流系统也是导致降水的重要原因之一、在该地区,上层有一个较强的扰动系统,使得水汽上升的速度更加迅猛,从而导致了更多的云系和强降水。

综上所述,2024年8月2日这次短时强降水过程的形成主要是由于暖湿气流的不稳定性、地形因素和上层环流系统的共同作用。

这种强降水给当地造成了一定的影响,如城市内涝、道路积水等。

对于气象部门和相关部门来说,及时准确地预测和警报这种强降水过程对于减轻其对生产和生活的影响非常重要。

因此,对于短时强降水过程的深入研究和分析,有助于提高对这类天气现象的预测和预警水平,从而更好地服务于社会。

一、天气实况

9月7-9日,我市受高空低涡和地面弱低压系统的共同影响,出现大范围的阵雨天气,过程降水量介于 4.7-15.8mm,东南部雨势较大,其中灵丘过程降水量为15.8 mm,降水主要集中在7日白天到8日夜间。

二、高空形势分析

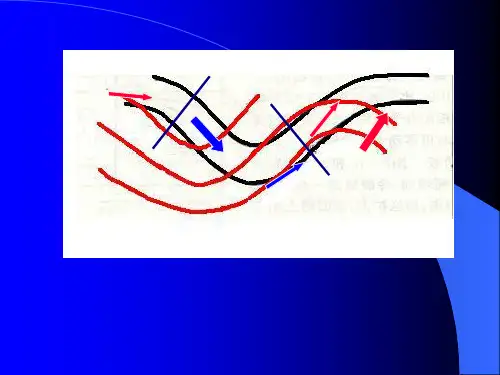

从7日08时开始,位于河套西部的深厚低涡系统开始缓慢东移,并且在低涡的底部和前部不断的分裂短波槽影响华北地区,副高略有北抬;

7日20时,低涡的底前部西南气流加强,受槽前部偏南气流的影响,位于内蒙古中东部地区的高压脊开始加深,并一直影响到贝湖的南部,而低涡则缓慢少动,并且外围开始减弱;

8日08时,低涡中心一直河套的西部,并且中心强度有所减弱,副高维持在黄淮流域附近;

8日20时,低涡中心移至河套的北部,副高则开始影响我省南部地区,我市仍受西南气流控制。

7日08时500hPa环流形势8日08时500hPa环流形势

7日20时500hPa环流形势8日20时500hPa环流形势

从7日20时700和850hPa高空图上可以看出,等压线与等温线之间的夹角大于45度,通过热成风和地转风之间的关系可以知道,在该区域有冷平流的存在,但是我市上空的偏南气流很弱,这对水汽的输送不利,而从风场上来看,在河套地区存在一较弱的切变线。

7日20时700hPa高空图8日20时850hPa高空图

从地面实况上来看,7日08时在华北地区有倒槽与高空配合,到7日20时则受高压系统影响,这次降水过程结束。

7日08时地面实况7日20时地面实况

三、小结

这次过程,整体上来说,我台预报的比较准确,对于降水主体过程时间把握的较好,但是由于阵性降水的不确定性,对于该次降水的起始时间则没有预报出来。

从形势预告场上看,8日20时500hPa低涡仍维持在河

套地区,并有明显的槽线在我市的西部,700和850hPa上切边线也没有移过我市,而地面上则有弱的低压在内蒙古中部地区,这与实况有些出入,而在物理量诊断场上,6日20时和7日20时起报均预报8日白天有比较强的上升气流维持在我市上空,但实况显示,在8日白天我市为多云天气,仅在局部有不足5mm的降水,这与预报考虑的有些出入。