间充质干细胞

- 格式:ppt

- 大小:1.28 MB

- 文档页数:20

间充值干细胞和免疫干细胞的区别

间充质干细胞和免疫干细胞是两类干细胞,

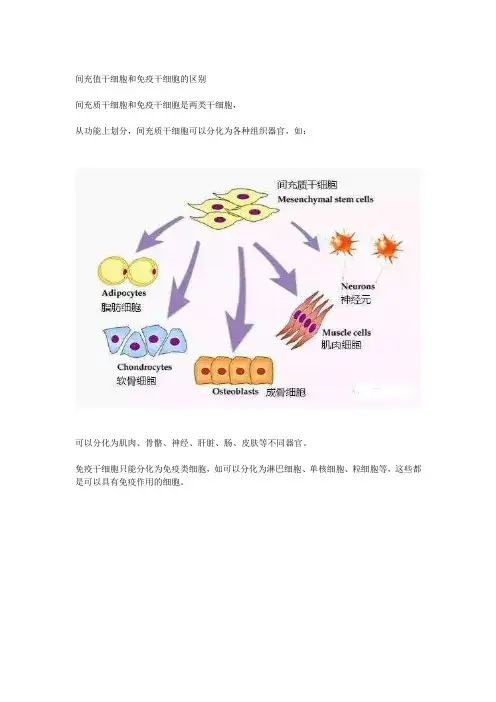

从功能上划分,间充质干细胞可以分化为各种组织器官,如:

可以分化为肌肉、骨骼、神经、肝脏、肠、皮肤等不同器官。

免疫干细胞只能分化为免疫类细胞,如可以分化为淋巴细胞、单核细胞、粒细胞等,这些都是可以具有免疫作用的细胞。

另外,间充质干细胞和免疫干细胞,来源不同。

间充质干细胞可以有多种来源,目前主要从脐带、胎盘、脂肪、牙髓、胚胎里面提取。

而免疫干细胞只能从血液或骨髓里面提取。

有朋友问,那种干细胞更适合自己呢?这当然要区别对待,取决于治疗目的、身体情况、年龄等等综合因素,不能一概而论。

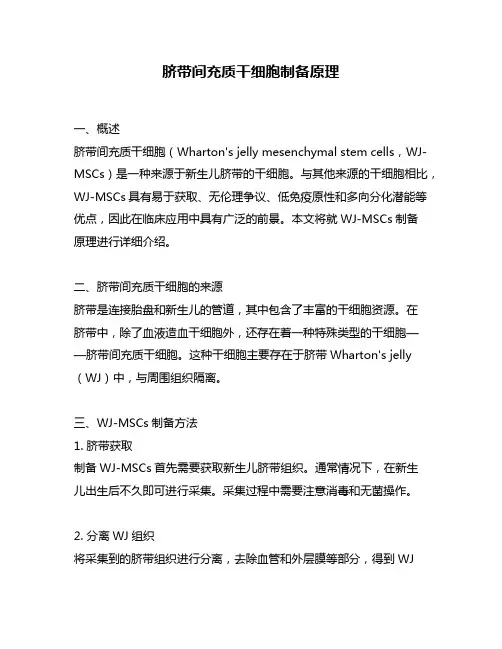

脐带间充质干细胞制备原理一、概述脐带间充质干细胞(Wharton's jelly mesenchymal stem cells,WJ-MSCs)是一种来源于新生儿脐带的干细胞。

与其他来源的干细胞相比,WJ-MSCs具有易于获取、无伦理争议、低免疫原性和多向分化潜能等优点,因此在临床应用中具有广泛的前景。

本文将就WJ-MSCs制备原理进行详细介绍。

二、脐带间充质干细胞的来源脐带是连接胎盘和新生儿的管道,其中包含了丰富的干细胞资源。

在脐带中,除了血液造血干细胞外,还存在着一种特殊类型的干细胞——脐带间充质干细胞。

这种干细胞主要存在于脐带Wharton's jelly (WJ)中,与周围组织隔离。

三、WJ-MSCs制备方法1. 脐带获取制备WJ-MSCs首先需要获取新生儿脐带组织。

通常情况下,在新生儿出生后不久即可进行采集。

采集过程中需要注意消毒和无菌操作。

2. 分离WJ组织将采集到的脐带组织进行分离,去除血管和外层膜等部分,得到WJ组织。

WJ组织是一种透明的胶状物质,通常呈现出白色或浅黄色。

3. 制备单细胞悬液将WJ组织切成小块,并加入胶原酶等消化酶进行消化。

消化后,用PBS等缓冲液洗涤多次,最后制备成单细胞悬液。

4. 培养和扩增将制备好的单细胞悬液接种在干细胞培养基中,并放置于37℃、5% CO2的培养箱内进行培养和扩增。

在培养过程中需要定期更换培养基,并对干细胞进行观察和评估。

5. 鉴定和纯化经过一段时间的培养,可以通过流式细胞术等方法对干细胞进行鉴定和纯化。

通常情况下,WJ-MSCs表达CD73、CD90、CD105等特征性标志物,并且不表达CD34、CD45等血液细胞特征性标志物。

6. 冻存经过纯化和鉴定后,WJ-MSCs可以进行冻存。

在冻存过程中需要使用特殊的冻存液,并在低温下保存。

四、WJ-MSCs的应用前景WJ-MSCs具有广泛的应用前景。

目前已经有多项临床试验显示,WJ-MSCs可以用于治疗多种疾病,如心血管疾病、神经系统疾病、肝脏疾病等。

一、四种方法简介及优缺点:骨髓间充质干细胞主要有4种体外分离方法:贴壁筛选法,密度梯度离心法,流式细胞仪分离法和免疫磁珠分离法。

贴壁筛选法是利用细胞贴壁时间及贴壁牢固性的不同逐步将非贴壁细胞和其它杂质细胞去除的一种简单易行的培养MSCS的方法。

贴壁分离培养法分离的MSCS能在体外培养条件下生长良好、可连续传代,体外培养扩增能力较强,其缺点是细胞纯度较低。

此方法简便,冲出骨髓直接培养,然后利用骨髓MSCS 贴壁生长特性,更换培养液逐步去处漂浮生长的造血系细胞即可获得较纯化的MSCS;而且骨髓中的造血干细胞能分泌生长因子和促贴壁物质,可促进MSCS 贴壁生长,因此全骨髓贴壁法更为可取。

密度梯度离心法梯度离心法的核心主要是基于密度梯度离心技术。

梯度离心法是根据骨髓中细胞成分的比重不同,使用淋巴细胞分离液提取单个核细胞,再进行贴壁培养,从而达到分离、纯化MSCS的目的。

Pittenger等的研究发现通过密度梯度离心分离培养的间充质干细胞在第一代时纯度可以达到95%。

常用的分离方法免疫磁珠法,是利用免疫学的技术分离MSCS,分离细胞的纯度高。

Phinney 用一种免疫耗损技术精确地将造血细胞系和内皮细胞系从基质细胞中分离出来,提供了一种能高效的分离纯化间充质干细胞的方法,但目前仍未筛选到真正特异性的细胞表面标记;而且,这两种分离方法的操作对细胞活性都有较大影响,造成MSCS损伤,出现增殖缓慢等问题,这些技术问题很大程度上限制了这两种方法的应用。

因此,如何能简便高效地获得均质性的间充质干细胞和细胞群仍需要继续探索。

分离细疫磁珠分离和流式细胞仪筛选的方法,不仅对细胞活性影响较大,而且操作复杂,价格昂贵。

然而,这些纯化间充质干细胞的方法比较复杂,一般仅限于在各自的实验室应用。

二、具体实验流程1. 免疫磁珠法分离纯化骨髓间充质干细胞:1 实验动物Sd大鼠2 试剂和仪器BSA、荧光标记小鼠抗体x、PE磁珠试剂盒、抗生物素磁珠、MiniMACS分离器及MS分离柱。

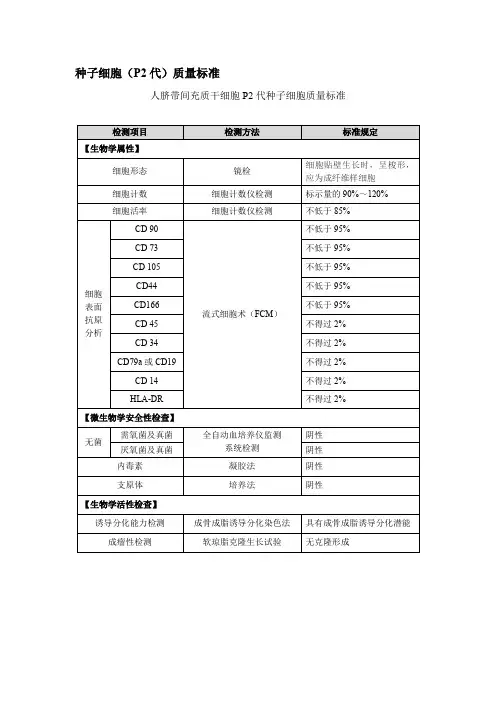

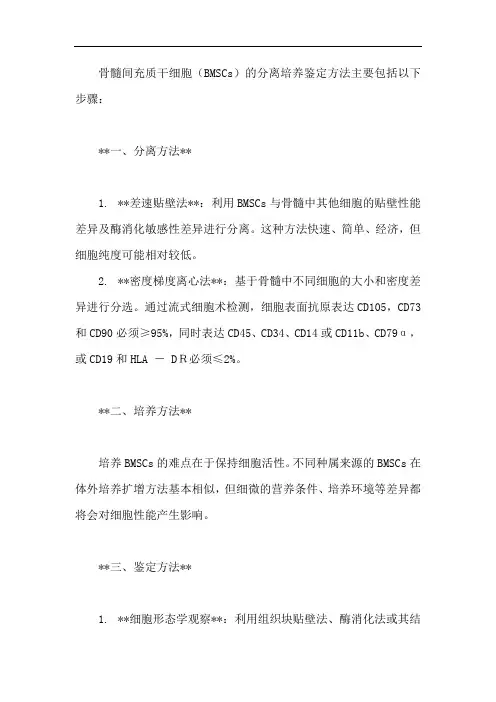

骨髓间充质干细胞(BMSCs)的分离培养鉴定方法主要包括以下步骤:**一、分离方法**1. **差速贴壁法**:利用BMSCs与骨髓中其他细胞的贴壁性能差异及酶消化敏感性差异进行分离。

这种方法快速、简单、经济,但细胞纯度可能相对较低。

2. **密度梯度离心法**:基于骨髓中不同细胞的大小和密度差异进行分选。

通过流式细胞术检测,细胞表面抗原表达CD105,CD73和CD90必须≥95%,同时表达CD45、CD34、CD14或CD11b、CD79α,或CD19和HLA - DR必须≤2%。

**二、培养方法**培养BMSCs的难点在于保持细胞活性。

不同种属来源的BMSCs在体外培养扩增方法基本相似,但细微的营养条件、培养环境等差异都将会对细胞性能产生影响。

**三、鉴定方法**1. **细胞形态学观察**:利用组织块贴壁法、酶消化法或其结合来分离MSC,并通过传代培养进行形态学观察。

几乎所有的MSC都是贴壁生长,具有较强的贴壁能力。

MSC多数呈纤维细胞样生长,少量呈梭形或不规则三角形。

2. **表面标志物鉴定**:采用流式细胞仪对MSC的细胞表型进行鉴定。

MSC的表面抗原具有非专一性,可以同时表达间质细胞、内皮细胞和表皮细胞的表面标志,如粘附因子、生长因子和细胞因子受体以及整合素家族等。

MSC的细胞表面标志物鉴定标准为:CD105、CD73和CD90的阳性率≥90%;而CD45、CD34、CD14、CD19和HLA-DR 呈阴性,阳性率≤5%。

综上所述,骨髓间充质干细胞的分离、培养和鉴定是一个复杂的过程,涉及多个步骤和专业的技术操作。

在进行这些操作时,需要严格遵守实验规程,确保实验的准确性和安全性。

同时,对实验结果的解读也需要具备一定的专业知识和技能。

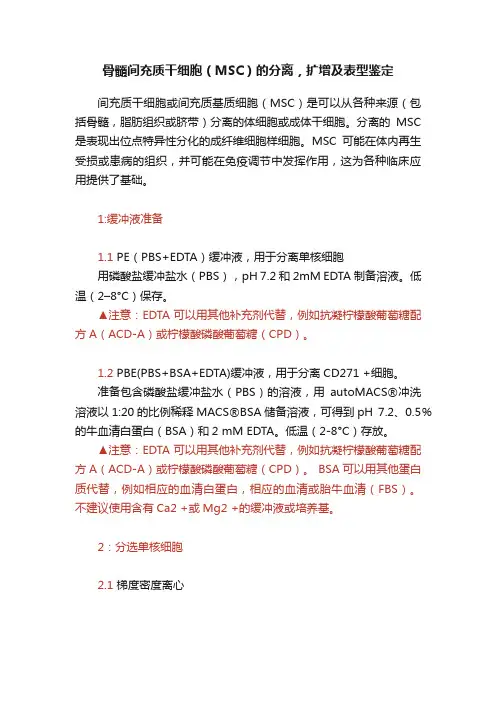

骨髓间充质干细胞(MSC)的分离,扩增及表型鉴定间充质干细胞或间充质基质细胞(MSC)是可以从各种来源(包括骨髓,脂肪组织或脐带)分离的体细胞或成体干细胞。

分离的MSC 是表现出位点特异性分化的成纤维细胞样细胞。

MSC可能在体内再生受损或患病的组织,并可能在免疫调节中发挥作用,这为各种临床应用提供了基础。

1:缓冲液准备1.1 PE(PBS+EDTA)缓冲液,用于分离单核细胞用磷酸盐缓冲盐水(PBS),pH 7.2和2mM EDTA制备溶液。

低温(2–8°C)保存。

▲注意:EDTA可以用其他补充剂代替,例如抗凝柠檬酸葡萄糖配方A(ACD-A)或柠檬酸磷酸葡萄糖(CPD)。

1.2 PBE(PBS+BSA+EDTA)缓冲液,用于分离CD271 +细胞。

准备包含磷酸盐缓冲盐水(PBS)的溶液,用autoMACS®冲洗溶液以1:20的比例稀释MACS®BSA储备溶液,可得到pH 7.2、0.5%的牛血清白蛋白(BSA)和2 mM EDTA。

低温(2-8°C)存放。

▲注意:EDTA可以用其他补充剂代替,例如抗凝柠檬酸葡萄糖配方A(ACD-A)或柠檬酸磷酸葡萄糖(CPD)。

BSA可以用其他蛋白质代替,例如相应的血清白蛋白,相应的血清或胎牛血清(FBS)。

不建议使用含有Ca2 +或Mg2 +的缓冲液或培养基。

2:分选单核细胞2.1梯度密度离心2.2人骨髓单个核细胞(BM MNCs)的制备▲注意:仅使用新鲜骨髓。

避免冷冻和解冻骨髓细胞,并在无菌条件下进行。

1.用针头从髂骨上嵴或胸骨采集骨髓。

2.用缓冲液以7:1的比例稀释抽吸的人骨髓,例:用5mL缓冲液稀释30mL的骨髓,最终体积为35mL。

3. 100µm过滤器过滤,去除骨碎片和细胞团。

(▲注:使用前,先用缓冲液的润洗滤器。

)4.将35ml稀释的细胞悬浮液与15ml的Ficoll-Paque混合于50ml 圆锥形瓶中。

人脐带间充质干细胞国际细胞治疗协会定义的标准人脐带间充质干细胞国际细胞治疗协会定义的标准1. 引言人脐带间充质干细胞(Wharton's jelly-derived mesenchymal stem cells,WJ-MSCs)是一种被广泛研究和应用的干细胞资源。

作为这个领域的重要组成部分,人脐带间充质干细胞国际细胞治疗协会(International Society for Cell & Gene Therapy)制定了一系列标准来定义人脐带间充质干细胞,这些标准不仅对于科学研究具有重要意义,同时也对于临床应用和治疗效果的评估至关重要。

2. WHO 推行的初衷和原则人脐带间充质干细胞国际细胞治疗协会的标准旨在确保干细胞的质量和安全性,以便更好地应用于细胞治疗领域。

这些标准不仅限定了干细胞的来源和特性,还包括细胞处理和存储的要求等。

通过制定这些标准,国际细胞治疗协会为临床研究和细胞治疗的发展提供了指导。

3. 人脐带间充质干细胞定义的关键指标根据国际细胞治疗协会的定义,人脐带间充质干细胞可以通过以下几个关键指标来判断:a. 来源:主要来源于脐带的Wharton's jelly组织,这是一种丰富而易获得的干细胞来源。

b. 表面标记:表达特定的免疫表面标记,如CD73、CD90、CD105等,并且不表达CD34、CD45等造血干细胞标记。

c. 多向分化潜能:具有分化为多种细胞类型的潜能,如骨、脂肪、软骨等。

d. 免疫抑制能力:具有调节免疫功能,可以抑制免疫反应和自身免疫性疾病等。

e. 活力和增殖能力:繁殖能力强,能够长时间维持干细胞特性。

4. 临床应用和治疗效果评估根据人脐带间充质干细胞的定义标准,科研人员和临床医生可以更好地评估细胞治疗的效果和潜在风险。

这些标准也为细胞治疗产品的质量控制和监管提供了依据,确保细胞治疗的安全性和可行性。

5. 对于干细胞研究和应用的启示人脐带间充质干细胞国际细胞治疗协会定义的标准,不仅适用于人脐带间充质干细胞,也为其他干细胞类型的研究和应用提供了借鉴。

间充质干细胞(MSC)简介

在众多干细胞中,MSC是研究和应用最广泛的一类,来源于胚胎发育早期的中胚层,属于多能干细胞。

1968年德国科学家Frieden Stein在骨髓中首次发现了MSC的存在,并成功在体外进行培养;1999年Pittenger等首次在体外成功将MSC诱导分化为脂肪细胞、成骨细胞、软骨细胞,证实了MSC的多向分化潜能。

2006年,国际细胞治疗协会(ISCT)规范了MSC的定义标准:①可贴壁生长;②细胞表面表达特定的特异性标记物;③具有向脂肪细胞、成骨细胞和软骨细胞分化的能力。

MSC在机体中含量虽然不多,例如骨髓中每1~10万个单个核细胞中仅有1个骨髓MSC,但这极小比例的MSC却在生命活动中发挥了重要的作用。

且MSC分布广泛,截止到目前,科学家已在骨髓、脂肪、脐带、牙髓、皮肤等多种组织中均发现MSC的存在。