重水可生物降解的河道底泥原位修复结构体关键技术研发领域

- 格式:pdf

- 大小:358.92 KB

- 文档页数:10

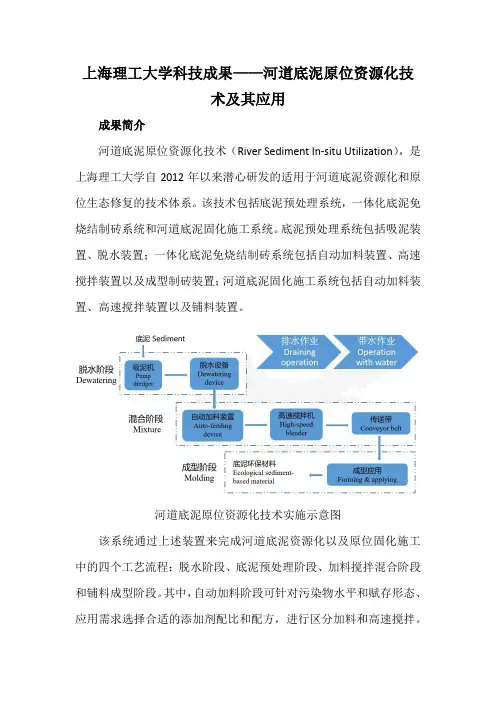

上海理工大学科技成果——河道底泥原位资源化技术及其应用成果简介河道底泥原位资源化技术(River Sediment In-situ Utilization),是上海理工大学自2012年以来潜心研发的适用于河道底泥资源化和原位生态修复的技术体系。

该技术包括底泥预处理系统,一体化底泥免烧结制砖系统和河道底泥固化施工系统。

底泥预处理系统包括吸泥装置、脱水装置;一体化底泥免烧结制砖系统包括自动加料装置、高速搅拌装置以及成型制砖装置;河道底泥固化施工系统包括自动加料装置、高速搅拌装置以及铺料装置。

河道底泥原位资源化技术实施示意图该系统通过上述装置来完成河道底泥资源化以及原位固化施工中的四个工艺流程:脱水阶段、底泥预处理阶段、加料搅拌混合阶段和铺料成型阶段。

其中,自动加料阶段可针对污染物水平和赋存形态、应用需求选择合适的添加剂配比和配方,进行区分加料和高速搅拌。

通过加入外加剂等将底泥进行固化稳定化,改变其物理性质且减少其中污染物的迁移,制成不同应用维度和功能的底泥材料,用于河道护岸或护坡建设或河道底质覆盖层或生态护坡,同时研究材料的植生性,既可以解决河道内源污染,也可以实现底泥的资源化利用,满足河道生态环境恢复和景观优化的目标。

关键技术(1)底泥原位固化稳定化制备不同功能材料的技术,在底泥性质和污染物水平和赋存形态分析的基础上,利用水泥的水化反应形成水化产物物理封装或通过化学反应将有效态重金属污染物转变为残渣态;加入外加剂,使底泥中的硅、钙、铝等离子形成稳定的空间网状结构,促进底泥胶结。

针对不同应用目标,通过调节配方配比研制出具有多种强度的安全和耐久的工程材料;多孔材料颗粒状材料(2)面向河道生态恢复的固化材料多维应用技术,即将河道底泥原位资源化,通过排水作业或带水作业,制成砌块型和颗粒型吸附材料,其中砌块用于河道护岸或护坡建设,吸附材料用于河道底质覆盖层或生态护坡。

面向生态恢复的河道基础设计不单单是河道基础设施的设计,而是综合考虑护岸护坡的植生性与生态兼容性,要求研制出的生态型护坡材料,不但具有一定的强度,能满足护坡防洪防冲刷的需求,还能提供植物以及微生物群落生长的空间,实现岸和水之间的亲水交换,具备一定净化水质的功能,具有良好的生态效益,最终实现河道生态系统的自我恢复。

华东理工大学科技成果——景观水的原位生物修复技术研究项目简介目前水环境污染严重,各地市政景观河道、园林绿地和居住社区的景观水体水质不尽人意,有的出现黑臭,有的富营养化严重。

水体修复技术有物理、化学、生物等方法,物理法设备投资和能源消耗大,化学法添加化学品费用高且易造成二次污染,故本项目选用以生物激活剂为主的生物生态原位修复技术。

技术特点1、不需建造构筑物,设备投资小;2、生物激活剂投加量少,处理成本和费用低;3、投加的生物激活剂不含外来微生物,经国家授权的医疗卫生单位检测,对动物和鱼类无毒性,不产生二次污染;4、操作和管理简易方便。

该项目可应用于住宅小区的人工湖以及其他封闭式或半封闭式景观水体的生物修复,具有良好的推广应用前景。

进口药剂已于2004年在杨浦区一社区河道应用,2005-2006年在青浦区两住宅小区试用,2007-2009年在虹口区人工湖和徐汇区市政河道应用并取得较好的修复效果。

采样点COD去除率达27.1-64.5%,NH3-N去除率达46.4-81.6%。

投加生物激活剂数周后能初见成效,1-2个月后有关水质指标可达到国家景观水要求。

生物激活剂可提供水体中好氧微生物种群分解有机物所必要的养分,从而促进水体中“土著”微生物的生长,使其加速分解水中有机污染物。

最终提高水中溶解氧和透明度等而改善水体。

所属领域环境项目成熟度进口药剂已通过实验室小试,河道、人工湖现场试验和应用。

应用前景引进药品已投入现场应用,国产原料自主开发产品已进行实验室小试,有望投入中试和现场应用。

国产产品其价格为进口的50%以内,原料来自农业废弃物综合利用,成本可大幅降低,市场前景良好。

知识产权及项目获奖情况国产原料研制的生物激活剂具有自主知识产权的核心技术,有待申报专利。

合作方式合作开发或技术转移,提供产品或技术支持。

科技成果——河道底泥原位生态修复及资源化

建设生态护岸成套技术

对应需求底泥无害化处理技术

成果简介

该成果基于固化稳定化技术,利用外加剂稳定底泥中污染物,将河道底泥吸入搅拌机并添加淤泥调理修复材料,形成具有流动性的淤泥浆液,通过泵送浇筑入模成型或者应用水下不分散处理剂直接水下浇筑施工,形成河道生态护岸结构体。

可解决城乡中小型河道底泥资源化利用困难、处理成本高、岸坡坍塌水土流失严重、河床淤积、底泥重金属污染等问题。

适用于中小型河道生态修复及疏浚底泥原位资源化利用。

技术特点

该成果容重比种植土减少约10-20%,实际工程证明,能有效减轻驳岸的结构载荷;比表面积增大,适于植物的生长,氨氮去除效果提升,能有效减轻面源污染选用疏浚底泥,按不同的配比对其进行固化,保障河岸区域生态恢复。

1、原位疏浚底泥28天抗压强度根据护坡护岸结构体的结构稳定性、抗侵蚀性、植生性等设计性能要求,可满足0.5-3兆帕范围内的强度要求。

2、28天抗剪强度至少提升40%,具有抗侵蚀能力。

技术水平

发明专利3项,实用新型专利11项,软件著作权3项。

应用情况

该成果在上海市崇明区向化镇村级明沟生态修复工程应用。

该生态护岸长度约5千米,结构包括底部基础、生态隔梗、种植护坡区域,各个部分沿着河流到河岸的水平方向依次布置,成熟应用两年。

已在长三角多地完成疏浚底泥和渣土原位资源化应用,累计完成河道治理200多公里,对120多万立方淤泥和渣土实现资源化应用。

浅谈水生态修复工程中河道底泥改良与水域植栽、水生动物投放施工发布时间:2021-04-29T07:32:10.267Z 来源:《中国科技人才》2020年第24期作者:徐京陆熙民[导读] 河、湖底泥的治理与水生植物投放是整个湖泊治理、水生态修复过程中的重要一环。

本文通过结合河道底泥改良治理及水域植栽、水生植物投放,以此来研究证明通过治理湖底底泥与进行水生植物投放来营造生物的多样性,从而达到通过丰富的水生植物来改良河道底泥及改善水质、进而改善整个河道的水环境,对今后类似的水生态修复工程具有指导意义。

江苏恒基路桥有限公司江苏常州 213002摘要:河、湖底泥作为湖泊内源污染物的重要载体,在湖泊污染物质过量时会引起严重的污染效应,严重影响了河水流动及水体生态环境,所以必须加强对河道底泥的处理以此来改善河道水质,进而改善整个河道的水生态环境。

关键词:河道底泥;底泥处理;底泥改良;水域栽植;水生态修复引言:河、湖底泥的治理与水生植物投放是整个湖泊治理、水生态修复过程中的重要一环。

本文通过结合河道底泥改良治理及水域植栽、水生植物投放,以此来研究证明通过治理湖底底泥与进行水生植物投放来营造生物的多样性,从而达到通过丰富的水生植物来改良河道底泥及改善水质、进而改善整个河道的水环境,对今后类似的水生态修复工程具有指导意义。

一、工程概况近年来为恢复滆湖调蓄能力,保障太湖流域湖西区防洪、供水安全,促进滆湖周边地区经济社会可持续发展,武进区加快推进二期退田还湖工作,统筹退田还湖,近岸带水生态修复等要求,整体实施水生态修复工程建设,将提高滆湖的防洪调蓄能力和改善滆湖的水环境、生态环境,保证护坡功能的整体发挥,支撑和保障经济社会高质量发展。

工程地点:位于武进区七一农场(南)、塔下圩(南),北至沿江高速,西至七一农场圩区边界,南至西太湖与南夏墅行政边界,东至塔下圩圩区边界。

工程规模:七一农场、塔下圩退圩还湖工程:涉及范围面积约0.84km2,其中退圩还湖面积约0.51km2;排泥场面积约0.33km2,包括土方清除563840m3,堤防建设约1.1km,按2级标准建设,水源地周边环境综合整治工程:包括近岸带湿地建设,取水头部厂区周边及厂区与堤岸联通道路景观提升。

科技成果——重金属污染底泥/土壤植物生态修复技术技术开发单位山东建筑大学适用范围水污染生态修复治理;土壤污染修复。

该技术应用的前提是,河道、湖泊的流域重金属点源污染得到有效控制。

最终处理的工艺需要因地制宜结合地方条件来实施。

成果简介(1)筛选了重金属污染底泥/土壤的富集植物类型,开发了富集植物的种植、监测、收获技术及装备;(2)开发了重金属污染底泥/土壤的吸附、固化/稳定化及改良增效药剂,构建了河道底泥重金属污染原位植物修复技术及土壤重金属污染腐殖酸增效-植物修复技术。

技术效果治理技术可有效降低了土壤/底泥重金属含量,治理后底泥重金属含量小于农用地土壤污染风险筛选值(重度重金属污染土壤/底泥需配合异位处理技术),水体重金属浓度满足地表水环境质量标准要求,可有效保障水生态安全。

运营成本(1)建设成本:一次性投入费用:无。

(2)吨水处理费用:50-400元(主要取决于底泥/土壤污染程度)。

(3)后期维护费:无。

应用情况(1)孝妇河底泥重金属污染治理工程、淄博、300亩(2.5km长),运行时间2015至今;(2)东平湖底泥重金属污染治理示范工程、泰安东平县、1000亩,运行时间2017年至今;(3)枣庄市山亭区新薛河支流重金属污染治理工程、枣庄山亭区、30亩(2.25km长),运行时间2019年至今。

治理后底泥重金属含量低于农用地土壤污染风险筛选值;河道水质重金属指标满足地表水环境质量标准要求。

市场前景土壤重金属污染形势严峻,污染预防与治理已刻不容缓。

国土资源部统计表明,目前全国耕种土地面积的10%以上已受重金属污染。

华南部分城市约有一半的耕地遭受镉、砷、汞等有毒重金属和石油类有机物污染;长三角有的城市连片的农田受多种重金属污染,致使10%的土壤基本丧失生产力。

重金属污染的增加,农药、化肥的大量使用,造成土壤有机质含量下降,土壤板结,导致农产品产量与品质下降。

重金属病开始出现,人们身体健康和农业可持续发展构成严重威胁。

河道清淤底泥经热解碳化处理后用于植物育种培养的研究1. 引言1.1 背景介绍河道清淤是指清除河道中的淤泥,以维护河流的通畅和生态系统的健康。

随着城市化进程加快和工业化污染的加剧,河道淤泥的积累也成为了一个严重的环境问题。

传统的河道清淤处理方法包括挖掘运输到固废填埋场或焚烧处理,然而这些方法存在运输成本高、处理困难和环境污染等问题。

寻找一种可持续的清淤底泥处理方法变得尤为重要。

研究表明,底泥碳化处理是一种潜在的解决方案。

底泥经过热解碳化处理后可以转化为稳定的生物质炭,具有良好的吸附性能和土壤改良效果,可用于植物育种培养中。

这不仅可以减少对自然资源的消耗,同时还能减少废弃物的排放,实现资源的循环利用和环境保护的双重目的。

本研究旨在探讨河道清淤底泥经碳化处理后用于植物育种培养的可行性,为解决河道清淤底泥处理难题提供新的思路和方法。

1.2 研究意义本研究的意义在于探讨河道清淤底泥经热解碳化处理后用于植物育种培养的可行性,为解决底泥处理和资源化利用问题提供新的途径。

随着城市化进程的加快,河道清淤底泥的处理问题日益突出,传统的底泥处理方法存在着效率低、资源浪费等问题。

而底泥经热解碳化处理后,不仅可以减少污染物的释放,还可以提高底泥的稳定性,延长其在土壤中的有效利用周期。

利用底泥碳化后的有机质和微量元素,可以为植物生长提供养分和有利环境。

研究河道清淤底泥碳化处理在植物育种培养中的应用,具有重要的理论和实践价值。

本研究的意义不仅在于探索底泥资源化利用的新途径,也为生态环境保护和可持续发展提供了新的思路和方法。

2. 正文2.1 河道清淤底泥的来源与组成河道清淤底泥的来源与组成是研究底泥碳化处理的重要背景之一。

河道清淤底泥通常来源于河流、湖泊等水域的淤积过程,主要由有机物质、无机颗粒物、微生物等组成。

有机物质是底泥中的主要成分,包括残留的植物碎片、腐殖质、藻类等。

这些有机物质在水体中会被微生物降解,释放出有机氮、有机磷等养分,也可能产生臭氧、甲烷等有害气体。

![一种水体底泥的原位生态修复方法[发明专利]](https://uimg.taocdn.com/c9f4bae8bed5b9f3f80f1cd3.webp)

专利名称:一种水体底泥的原位生态修复方法专利类型:发明专利

发明人:潘毅,潘宏坚

申请号:CN201910755270.6

申请日:20190815

公开号:CN110342756A

公开日:

20191018

专利内容由知识产权出版社提供

摘要:本发明提供了一种水体底泥的原位生态修复方法,包括如下步骤:(1)快速充分搅动底泥,待底泥松散蓬松后,向水体中投放矿物底泥生态修复材料,边投边搅动底泥,使其在底泥中均匀分散,静置1~3天;(2)取水体中底泥,加入微生物菌液和琼脂,混合均匀后于室温下,堆积发酵5~7天后得菌泥液,将菌泥液于0~4℃冷冻干燥24小时后除去水分,再经研磨得菌泥粉。

(3)将步骤(2)所制菌泥粉加入经步骤(1)中处理过的水体中,边夹边搅动,经3~5天微生物降解后完成底泥修复。

本发明采用改性无机矿物材料进行重金属吸附,且加入菌泥粉使得有机物得到有效降解,从而全面高效进行底泥修复,具有矿物材料投放量低、治理彻底的优点。

申请人:杭州珊瑚环境科技有限公司

地址:310000 浙江省杭州市萧山区宁围街道博地世纪中心2幢2803-7室

国籍:CN

代理机构:杭州三合专利代理事务所(特殊普通合伙)

代理人:董建军

更多信息请下载全文后查看。

0 引言近几十年来,随着社会的发展、水资源的过度使用和污染状况的恶化,我国大多数小湖泊和河流已经开始或已经成为富营养化的水体。

目前,富营养化湖泊的管理方法主要包括化学重建、生物修复和物理修复3类。

其中最适宜进行生态修复的生物修复,尽管其操作时间有一定的限制,但是能够恢复湖泊水体的生态系统,使其能够迅速和直接地从湖泊中清除受污染的部分,并增加水的体积,适用于底泥富营养化的水域。

原始的底泥清理法的广泛使用随着一些环境风险,其主要不利影响是水中富营养化底泥的净化可能导致底泥产生重悬浮液,破坏了湖泊底泥的微生态系统,其结果是在短期内大量释放高热量和营养盐,这些污染物在短时间内难以通过湖泊自净能力进行消除,导致底泥净化后湖泊仍为富营养化水体[1]。

氮磷的过量排放往往是造成水体富营养化及蓝藻类水生植物大量繁殖的主要原因。

近年来的研究表明,过度释放氮,而不是磷,往往导致蓝藻类在水体中迅速繁殖,特别是在秋季和冬季,在低温条件下,氮过剩继续刺激蓝藻类的繁殖,造成冬季蓝色藻类异常爆发。

因此,不完全净化后水质急剧变化对社会和环境的影响已经产生了不可避免的副作用。

如南京玄武岩湖、无锡太湖,在清除底泥几年之后,蓝色藻类的爆发完全抵消了清除的积极影响。

浅谈湖泊水体复合微生物原位修复技术王 珏1,2 孙 康2 赵平歌2 刘金涛2(1.中交第三公路工程局有限公司,内蒙古 巴彦淖尔 015000;2.西安工业大学建筑工程学院,陕西 西安 710000)摘 要:随着我国工业化和城市化的加速发展,湖泊水体富营养化污染已经成为严重的环境问题。

近年来,我国极为重视自然界的湖泊水体的修复,在水资源修复的各个层面,生态恢复是最终的目标。

复合微生物修复方案设计能够有效地消除污染物质,并引导生态系统的恢复。

该文从湖泊水体原位修复的层次出发,综述了生物修复的目标、方法和效果,讨论并分析了复合微生物原位修复的特点、途径及不足;结合实际需求,提出了复合微生物技术在污染水体处理中的设计思路,可以应用于城市和农村污染水体,从源头实现湖泊水体修复的综合治理。

科技成果——河湖底泥生态修复与土壤资源化利用技术技术开发单位轻工业环境保护研究所适用范围环境保护成果简介本项目属资源环境技术领域,针对河湖底泥生态修复与土壤资源化利用技术问题,项目解决了河湖底泥处置、底泥生态修复及土地安全利用工程技术等关键技术问题和方法,对改善河湖综合环境、扩大污泥资源利用途径、提高土地质量等级都具有重要的理论意义与应用价值。

(1)探明了南渡江典型河湖底泥养分、重金属污染类型、污染状况及潜在生态风险水平;构建了河湖底泥模糊综合评价模型,成功开发2套河湖底泥资源环境质量评价与利用决策软件系统,分类提出不同污染底泥修复技术与利用模式,发展和丰富了底泥资源环境评价与规划利用方法。

(2)提出了分形维数可作为表征河湖底泥理化性状与评价底泥质量的重要指标;探明了底泥分形维数与粘粒、粉粒及有机质呈显著正相关关系,而与砂粒呈显著负相关关系;构建了底泥粘粒分形维数、有机质与底泥重金属(Zn、Hg例外)质量分数的二元定量回归模型。

(3)率先应用稳定化技术对重金属污染底泥开展生态修复研究,开发出重金属污染底泥修复复合型新材料3种,研发出1套重金属污染底泥无害化装置;经生态修复后底泥种植蔬菜,第三方检测蔬菜中Cd、Pb去除率为88%以上,样品可达到无公害标准;土壤pH在酸雨区域能够持久稳定;技术经济指标明显优于国内外同类技术水平。

(4)提出将生态修复后底泥与河沙构建肥力良好、结构适宜的种植土壤配方,构建2种污染底泥土地利用工程技术模式,成功开发4套底泥土地利用工程设计及应用监控软件。

应用效果明显土壤肥力提高15%、产量提高15-20%、成本略低于国家土地整治标准,技术指标明显优于同类技术水平。

效益分析课题解决了河湖底泥处置,底泥中金你数修复及土地安全利用工程技术,对改善河湖综合环境,扩大底泥资源化利用途径,提高土地质量等级均具有重要的理论意义与应用价值。

应用情况在海南省累计推广应用4000亩,直接节约投资1000万,具有良好的生态经济环境效益。

原位土壤地下水电动-微生物协同修复技术

陈昱;顾蒙

【期刊名称】《资源节约与环保》

【年(卷),期】2022()4

【摘要】土壤是人类赖以生存、微生物活动、物质分解的重要场所,对农作的生长、工业活动都有十分重要的作用。

但是,随着经济水平的不断提高,环境问题也困扰着

人类的发展,农药化肥的使用、化学污染物、重金属污染物等,都可能作为有毒物质

而入侵土壤,并损害土壤的质量,这不仅会影响农业经济发展,损害人们身体健康,还会威胁生态环境的发展,与我国的绿色可持续发展理念不符。

文章主要探究了原位土

壤地下水电动-微生物协同修复技术,希望能够为土壤污染防治提供理论参考。

【总页数】4页(P81-83)

【作者】陈昱;顾蒙

【作者单位】江苏长三角环境科学技术研究院有限公司;上田环境修复有限公司【正文语种】中文

【中图分类】F42

【相关文献】

1.地下水硝酸盐污染原位微生物修复技术研究进展

2.原位土壤地下水电动-微生物

协同修复技术及其应用3.电动-微生物协同修复技术在某氯代乙烯污染地下水场地

的应用4.复合有机污染土壤与地下水原位修复及智能控制关键技术研究5.土壤及

地下水原位注入修复技术的研究

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

JOURNAL OF CHINESE URBAN FORESTRY 2008 6 (5)在广泛查阅国内外河道生态修复与功能重建相关资料的基础上,对生态河道的特征与前沿领域进行了总结与分析,并结合我国的实际情况,提出了河道生态修复的努力方向。

河道生态修复的前沿领域徐德琳1 邓自发2 欧阳琰1 马东跃3 顾惠忠3 王 玉1 姚懿函1 安树青11 南京大学生命科学学院 南京 210093 2 南通大学生命科学学院 南通 2260103 无锡市农林局 无锡 2140231 引言人类社会的可持续发展归根结底是生态系统的可持续发展问题,而生态系统管理是合理利用和保护资源、实现可持续发展的有效途径。

河流对人类的发展非常重要,不仅可提供食物、工农业及生活用水,还具商业、交通、休闲娱乐等诸多服务功能。

作为重要的生态系统类型,河流生态系统还是生物圈物质循环的主要通道之一,很多营养盐及污染物在河流中得以迁移和降解[1]。

在认识到河道的生态作用之前,欧洲与北美约90%的河道被渠道化。

近三十年来,随着对河道作为重要的物种迁徙通道和污染削减系统的认识,河道生态修复及其生态功能建设迅速兴起,并萌芽出河流(道)生态学。

如美国投资5亿美元恢复入湖河道Kissimmee 河,而同时,法国、英国、瑞士、芬兰等欧洲国家也大规模开展河道生态修复与功能重建工程。

2 生态河道特征河道生态系统包括河床内流水水体生态系统和河岸生态系统。

河床生态系统主要由河床内水生生物及其生境组成[2]。

生态河道并不是原生河道,而是通过一定的工程和非工程措施后,能够具备自我修复能力、健康、可持续发展生态系统的河流廊道。

生态河道具有以下基本特征:(1)河流生态地貌和生物结构具有完整性;(2)河流生态功能呈多样性:如栖息地功能、过滤屏蔽功能、廊道功能、回源功能;(3)生物系统呈多样性;(4)河流具有连通性;(5)河流形态呈多样性[3]。

3 国外河道生态修复前沿(1) 河道清淤、人工渠回填和自然河道恢复是河道生态修复与功能重建的基本步骤。

河道生态修复的前沿领域

徐德琳;邓自发;欧阳琰;马东跃;顾惠忠;王玉;姚懿函;安树青

【期刊名称】《中国城市林业》

【年(卷),期】2008(6)5

【摘要】在广泛查阅国内外河道生态修复与功能重建相关资料的基础上,对生态河道的特征与前沿领域进行了总结与分析,并结合我国的实际情况。

提出了河道生态修复的努力方向。

【总页数】3页(P25-27)

【作者】徐德琳;邓自发;欧阳琰;马东跃;顾惠忠;王玉;姚懿函;安树青

【作者单位】南京大学生命科学学院,南京,210093;南通大学生命科学学院,南通,226010;南京大学生命科学学院,南京,210093;无锡市农林局,无锡,214023;无锡市农林局,无锡,214023;南京大学生命科学学院,南京,210093;南京大学生命科学学院,南京,210093;南京大学生命科学学院,南京,210093

【正文语种】中文

【中图分类】TV8

【相关文献】

1.城市河道生态修复技术探讨——以上海市某城市河道生态修复为例 [J], 王苏艳

2.城市河道生态修复技术探讨——以上海市某城市河道生态修复为例 [J], 王苏艳;

3.城区河道生态修复治理工程:以南京市金川河生态修复为例 [J], 周严; 李士义; 蒋心诚; 魏俊

4.河道生态修复及综合治理项目初探

——以康临一体化(洮河康乐段)生态修复及综合治理项目为例 [J], 娄芸

5.资源性缺水地区城市行洪河道生态修复目标和途径

——以滹沱河生态修复工程为例 [J], 纪俊双

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

重(水):可生物降解的河道底泥原位修复结构体关键技术研发一、领域:资源与环境技术—水污染控制技术二、主要研发内容:(一)河道底泥修复结构体构造技术研发;(二)结构体对河道底泥再悬浮的防治效果研究;(三)结构体对底泥营养盐释放的抑制作用研究;(四)结构体对底泥有机物消解的影响规律研究;(五)可生物降解的结构体应用于典型河道污染底泥原位修复技术应用。

三、项目考核指标(项目执行期内):(一)经济指标:实现销售收入≥1000万元。

(二)学术指标:申请专利≥6项,其中发明专利≥2项;发表论文≥3篇。

(三)技术指标:1.形成1套完整的技术体系,并应用于河道修复工程;2.提出1套完整且行之有效的工艺流程;3.提出新型材料制作的河道底泥原位修复结构体设计指标体系。

四、项目实施期限:2年五、资助金额:不超过500万元重(水):近岸海域微塑料毒性机理与生态修复关键技术研发一、领域:资源与环境技术—水污染控制技术二、主要研发内容:(一)深圳市近岸海域微塑料与常见污染物的相关性、迁移转化规律及其毒性机理研究;(二)针对近岸海域微塑料污染复合生态修复系统构造;(三)典型近岸海域进行现场实验。

三、项目考核指标(项目执行期内):(一)经济指标:实现销售收入≥1000万元。

(二)学术指标:申请发明专利≥6项;发表论文≥5篇。

(三)技术指标:1.阐明近岸海域微塑料污染现状、与常见有毒有害物质的相关性、迁移转化规律和毒性机理;2.开发高效降解微塑料的功能微生物菌群≥2个;3.研发生态修复技术方案≥2套,并获得最优运行参数;4.典型近岸海域现场试验面积≥1000m2,示范区的海水水质指标达到《海水水质标准》(GB3097-1997)Ⅱ类标准;四、项目实施期限:2年五、资助金额:不超过500万元重(水):溯源机器人及预警系统关键技术研发一、领域:资源与环境技术—环境监测及环境事故应急处理二、主要研发内容:(一)满足不同水域及涵管环境下,溯源机器人技术研发,实现污染源准确定位;(二)基于溯源机器人传输的数据和图像,结合大数据和云计算等手段实现数据分析与处理;(三)满足城市近岸海域污染物需求的专家诊断系统研发;(四)研发基于物联网技术的客户端预警软件。

三、项目考核指标(项目执行期内):(一)经济指标:实现销售收入≥1000万元。

(二)学术指标:申请发明专利≥1项,申请实用新型专利≥2项;申请软件著作权≥2项;发表论文≥6篇。

(三)技术指标:1.完成溯源机器人研发,高污染水环境下连续工作时间≥2小时,适用管径≥400mm;满足I类海水防腐要求;可携带高清相机、红外摄像装置、水下声纳进行溯源作业并进行高频数据实时传输;2.建立基于快速算法和兼容多种数据格式的数据处理分析子系统;3.建立专家诊断子系统,与已知人工识别和诊断的可量化指标验证相关度≥80%。

四、项目实施期限:2年五、资助金额:不超过500万元重(水):城市河流硬质河道生物群落构建关键技术研发一、领域:资源与环境技术—水污染控制技术二、主要研发内容:(一)基于“城市悬崖假说理论”的适合深圳硬质河道使用的生态修复方法与关键技术研发;(二)选取典型河段进行现场实验。

三、项目考核指标(项目执行期内):(一)经济指标:实现销售收入≥1000万元。

(二)学术指标:申请专利≥4项;发表论文≥4篇,其中SCI论文≥2篇。

(三)技术指标:1.系统阐明硬质河道的环境条件与生物群落物种组成、群落结构、生存策略和生物多样性特征之间的关系;2.提出1套发挥生物群落生境功能的硬质河道生态修复技术;3.现场实验典型河段≥100m。

四、项目实施期限:2年五、资助金额:不超过500万元重(天):精细网格动态大气污染源排放清单关键技术及平台研发一、领域:资源与环境技术–大气污染控制技术二、主要研发内容(一)基于实时动态大数据的机动车、船舶排放清单建立技术研发;(二)基于源分类的深圳市精细化排放时空因子库构建;(三)深圳精细化多组分排放源清单建立与动态更新;(四)精细网格排放清单动态更新与管理平台研发与示范。

三、项目考核指标(项目执行期内)(一)学术指标:发表论文≥4篇;获得软件著作权≥2项;培养工程师≥3人。

(二)技术指标:1.精细网格排放源动态更新与管理平台1套;2.时间分辨率:小时,空间分辨率:1km ×1km ;3.时效性:机动车、船舶、电厂及大型工业源、天然源为实时与准实时,其他污染源到逐年逐月逐日;4.污染物类别包括 VOCs 、NOx 、SO2、NH3、BC 、OC 、PM10、PM2.5、CO 、HCHO 、HONO 等。

四、项目实施年限:2年五、资助金额:不超过500万元重(天):柴油车污染排放实时监管关键技术研发一、领域:资源与环境技术–大气污染控制技术二、主要研发内容(一)基于Chasing并适应高温高湿条件的多污染物排放测试系统研发;(二)基于CFD流体力学技术的高温高湿环境条件下机动车污染物湍流扩散模型研发;(三)基于本地化交通特征的道路CO2背景浓度分布模型研发;(四)单车跟车测试排放因子结果修正技术研发。

三、项目考核指标(项目执行期内)(一)学术指标:发表论文≥5篇,其中SCI论文≥3篇;培养研究生≥5人。

(二)技术指标:1.开发1套适用于深圳地区的柴油车超标排放快速识别跟车测试系统,实现NO/NO2、BC、PN等关键污染物的逐秒测量;2.开发1套柴油车超标排放快速识别软件;3.在深圳及周边地区开展超标排放快速识别的应用示范,时间>3个月,测试车辆>2000辆;4.建立1套深圳本地柴油车排放特征的大数据平台,样本≥2000辆。

四、项目实施年限:2年五、资助金额:不超过500万元重(天):应用于电动公路技术的纯电动牵引车及充电系统关键技术研发一、领域:先进制造技术–汽车行业相关技术二、主要研发内容(一)最大牵引质量为33t的4×2纯电动牵引车研制;(二)大功率充电装置的电动牵引车方案设计;(三)电动牵引车大功率充电及整车运行测试,并综合评估其节能和环境效益。

三、项目考核指标(项目执行期内)(一)经济指标:累计产品销售收入>500万。

(二)学术指标:申请发明专利≥8项;发表SCI/EI论文≥2篇。

(三)技术指标:1.整备质量:≤8000kg;2.最大牵引质量:≥33000kg;3.驱动电机最大功率:≥180kW;4.电压平台:640V;5.电量:217kWh;6.最高车速:90km/h;7.充电功率:120kW;8.续航里程:≥150 km;四、项目实施年限:2年五、资助金额:不超过500万元重(天):大气光解性含氮与含氯化合物测量关键技术研发一、领域:资源与环境技术–大气污染控制技术二、主要研发内容(一)大气含氮光解物种在线测量技术研发;(二)大气含氯光解物种痕量测量技术研发;(三)含氮光解物种机动车排放源实测技术研发;(四)城市大气含氮与含氯光解物种在线测量技术应用示范。

三、项目考核指标(项目执行期内)(一)学术指标:发表论文≥4篇,其中SCI论文≥2篇;申请专利≥2项。

(二)技术指标:1.大气中HONO在线检测仪器样机1台,检测限<0.5 ppb,时间分辨率<1分钟;2.形成1套大气ClNO2痕量检测技术方法,检测限<1 ppt,误差<10%;3.重型柴油车、中型车、小型汽油车尾气中HONO排放比偏差<15%;4.深圳城市大气中臭氧生成对HONO和ClNO2的敏感性评估,每季度观测>30天。

四、项目实施年限:2年五、资助金额:不超过500万元重(天):PM2.5全谱粒径分布在线监测仪研发一、领域:资源与环境技术–大气污染监测技术二、主要研发内容(一)建立基于新型光电离的颗粒物荷电设备和适用于深圳市大气环境的荷电分布实时解析模型;(二)开发新型在线颗粒物分离技术,实现高雷诺数下层流调控和颗粒物的高效在线分离;(三)研发传质增效的冷凝生长和激光散射相结合的颗粒物在线计数技术;(四)建立适用于深圳市大气环境监测的PM2.5全谱粒径分布在线监测仪和数据实时分析软件,并开展应用示范。

三、项目考核指标(项目执行期内)(一)学术指标:申请专利≥2项;发表论文≥2篇。

(二)技术指标:1.开发1套适用于深圳大气环境的PM2.5全谱粒径分布在线监测仪,实现1nm-2.5μm颗粒物全谱粒径分布的高时间分辨率、高粒径分辨率和宽浓度范围的在线测量;2.开发1套具有自主知识产权的PM2.5全谱粒径分布实时分析软件,包括荷电分布实时解析模型;3.在深圳开展超过3个月的外场应用示范。

四、项目实施年限:2年五、资助金额:不超过500万元重(天):基于无人机平台的O3-NO2-VOCs立体监测关键技术研发一、领域:资源与环境技术–大气污染控制技术二、主要研发内容(一)O3和NO2同步在线测量设备研发;(二)VOCs全空气样品多通道自动采集装置研发;(三)测量、采集设备与多旋翼无人机高度集成系统构建与优化;(四)基于无人机平台的O3、NO2和VOCs立体监测质量保证与质量控制方案建立。

三、项目考核指标(项目执行期内)(一)学术指标:发表论文≥4篇;申请专利≥2项。

(二)技术指标:1.立体监测平台飞行高度800m,续航时间1h;2.O3和NO2的测量灵敏度1ppbv,时间分辨率1min,测量不确定性≤10%;3.VOCs样品采集通道≥6个,VOCs测量物种≥56种,测量灵敏度pptv级,测量不确定性≤10%。

四、项目实施年限:2年五、资助金额:不超过500万元。