卫生微生物第二章微生物生态学要点

- 格式:ppt

- 大小:4.96 MB

- 文档页数:112

1卫生微生物学sanitary microbiology:是研究各种微生物与外界之间的相互关系,对人类健康的影响以及消除其危害对策的科学。

2生态系统:在一定时间和空间内,由生物部落与其环境组成的一个整体。

各组成要素间借助物种流动、能量流动、物质循环、信息传递而相互联系相互制约,并形成具有自调节功能的复合体。

3生物圈:地球表面由大气圈、水圈和土壤岩石圈组成,其中适合生物生存的范围称为生物圈或生态圈,是地球上所有生物及其所居住环境的总和,是地球上最大的生态系统。

4种群population:具有相似特性和生活在一定空间的同种个体群,是物种具体的存在单位、繁殖单位和进化单位。

5群落community:生活在一起的多种不同种群的生物称为群落。

即占有一定空间的生物种群集合体,可包括动物、植物、微生物等分类物种。

6优势种dominant:群落中占优势的种类,其数量最多、体积上最大、对生境影响最大的种类。

7伴生种companion:在群落中出现,参加到群落的组成中去,但对群落内的环境所发生的作用则不及优势种。

8生产者:绿色植物,以及一些能够进行光合作用的藻类、菌类。

能够直接吸收太阳能和利用无机营养成分合成构成自身有机体的各种有机物——自养生物,引入能量。

9消费者:草食动物、肉食动物、寄生动物和腐食动物。

直接或间接利用生产者所制造的有机物作为食物和能源。

10分解者:各种细菌和部分真菌,能够把有机物分解为简单无机物的生物。

11生态学ecology:研究生物有机体与其栖息地环境之间相互关系的科学。

12微生物生态学microbial ecology:生态学的一个分支,研究微生物各种群之间及其与外环境之间相互关系。

13生境habitat:指生物栖息的场所,生物生存的环境14龛niche:生态位,不仅指生物居住的空间,还包括功能作用。

可分为空间和营养生态龛。

15微小生境microhabitat:又称微小空间,指生物生存的局部小空间。

微生物生态学微生物生态学是研究微生物在多样性、功能和相互作用方面的科学学科。

它关注微生物在各种环境中的分布、丰度、活动和相互关系,涉及到土壤、水体、大气、生物体和工业等多个领域。

微生物在生态系统中扮演着重要的角色,对环境的物质循环、能量转化和生态平衡具有重要影响。

一、微生物多样性微生物是地球上最丰富的生物群体,其多样性非常丰富。

微生物的多样性涉及不同种类的细菌、真菌、病毒和原生动物等。

它们根据不同的生理特征、生活方式和环境适应能力,在不同的生态系统中扮演着不同的角色。

通过对微生物多样性的研究,我们可以了解到各种微生物的分类和分布规律,进而揭示微生物在生态系统中的功能和相互作用。

二、微生物在物质循环中的作用微生物在环境中参与了物质循环的各个环节。

例如,一些微生物能够将有机物质分解为无机物质,促进有机物质的降解和循环利用。

这些微生物被称为分解者,对于生态系统中有机物质的降解和循环具有重要意义。

另外,一些微生物也能够参与到氮、磷、硫等元素的循环过程中,促进这些元素的转化和利用。

这些微生物在生态系统的物质循环中起到了关键的作用。

三、微生物在能量转化中的作用微生物在能量转化中也起到了重要的作用。

光合微生物如藻类和光合细菌能够进行光合作用,将光能转化为化学能,并释放出氧气。

这些微生物是生态系统中的初级生产者,为其他生物提供能量来源。

而一些微生物则能够利用化学反应或者化学能转换为生物能,比如嗜热微生物可以利用地热能为能量来源,这些微生物在一些特殊环境中发挥着重要的生态功能。

四、微生物的相互作用微生物之间存在着复杂的相互作用关系。

例如,共生是微生物相互作用的一种形式。

共生关系指的是两个或多个不同种类的微生物相互依赖生存的关系。

比如植物根际微生物与植物根系之间的关系,植物通过根分泌物为微生物提供生长条件,而微生物则提供植物营养元素的转化和保护植物根系免受病原微生物侵染。

此外,微生物之间还存在竞争、共存、共同利用资源等相互作用关系,这些相互作用在微生物群落的稳定和功能上起到了重要作用。

法国巴斯德--德国郭霍卫生微生物所在的环境包括:大气、土壤、水、光照、生物及非生物物质等有机和无机环境卫生微生物学:卫生微生物学是研究微生物与其环境相互作用的规律、对人类健康的影响以及应对方略的科学生物圈包括:水/地上岩石/大气生物圈微生物生态学:是在微生物学和生态学发展过程中形成的交叉学科,为生态学的一个分支学科。

是研究微生物与其生存环境、微生物群体之间互相关系、相互作用的学科。

生境:指微生物能在其中生存并执行其特定功能的微小环境,又叫微环境。

龛:比生境更广泛,包含生物生存的空间概念、功能作用,以及在不同温度、湿度等环境变化中的位置,也叫生态位生态平衡:是指生态系统各组成部分的内部或相互之间,在长期的发展演化过程中,通过相互制约、转化、补偿、交换及适应而建立起来的一种相互协调的动态平衡关系病原微生物:病原微生物是指可以侵犯人体,引起感染甚至传染病的微生物,或称病原体演替:在生态系统中,不同生物群落相继更替的过程。

正常菌群:菌群失调:指在原生态环境内正常微生物群发生种类、总菌数和各种群落成员的活菌数的异常变化。

诱发因素:1.射线照射2使用抗生素3外科手术4其他:免疫抑制剂,医源性因素等生态平衡:指生态系统个组成部分的内部或相互时间,在长期的发展演化过程中,通过相互制约、转化、补偿、交换、适应而建立的一种互相协调的动态的平衡。

放线菌:细胞壁含有bao bi suan 无性繁殖,革兰阳性,以微米计算,分布广泛指示微生物:是指在常规卫生监测中,用以指示样品卫生状况及安全性的微生物P4实验室:生物安全实验室等级最高的实验室,用于检测实验室感染机会多,感染后病情严重,无特效治疗,可致死的微生物或可能引起严重的流行、需要动员大量人力物力进行防疫的微生物消毒:是指杀灭或清除传播媒介上病原微生物,使其达到无害化的处理灭菌:是指杀灭或清除传播媒介上一切微生物的处理。

灭菌保证水平:SAl,之灭菌处理后单位产品上存在活微生物的概率通常表示为10-n医院消毒:是指杀灭或清除医院环境中和物体上污染的病原微生物的过程疫源地消毒:是指对存在或曾经存在传染源的场所进行的消毒。

微生物生态学及其应用研究一、微生物生态学概述微生物广泛存在于各种生态系统中,是生态系统中不可或缺的重要组成部分。

微生物生态学是一门探讨微生物在生态系统中分布,种类,数量以及与环境之间相互作用和影响等方面的学科。

微生物生态学不仅有助于深入理解微生物在自然界中的作用,还能为环境保护和微生物学应用提供理论依据。

二、微生物生态学的研究方向(一)微生物在环境中的分布微生物分布是微生物生态学的基础和起点,微生物在环境中的分布规律和影响因素是研究微生物生态学的重要内容。

微生物分布因素很多,例如光照、温度、湿度、土壤成分、土壤pH值和微生物自身因素等都会影响微生物的分布。

(二)微生物种类的多样性微生物种类的多样性是微生物生态学的又一个重要方向。

微生物多样性包括在空间上的多样性,如不同环境中微生物多样性的差异;在功能上的多样性,如微生物在氮转化、羟基化以及酸化等方面的作用差异;还包括微生物种群的动态变化。

(三)微生物与环境物质的相互作用微生物是一种生物体,它们与环境中的各种物质之间存在多种复杂的相互作用。

微生物可以分解各种复杂的有机物和无机物,同时生产出一些化合物,发挥着生产和净化的作用。

因此,微生物与环境物质的相互作用是研究微生物生态学的重要方向。

(四)微生物在环境中的代谢作用微生物具有广泛的代谢作用,它们能利用环境中各种有机和无机物质,完成各种化学反应,产生能量和物质代谢产物。

微生物在环境中的代谢作用是研究微生物学的又一个重要方向。

三、微生物生态学的应用研究(一)环境污染的控制和治理微生物生态学可以应用于环境污染的控制和治理。

利用微生物降解有机物或吸附重金属等物质,可以有效控制和治理工业和农业污染。

此外,利用微生物及其代谢产物如化学物质,也可以对抗传染病和减轻污染物有害作用。

(二)农业生产的优化和提高微生物生态学可以在农业生产中得到应用。

例如利用微生物降解植物分泌物降低植物病害的发生,促进植物生长,提高作物产量。

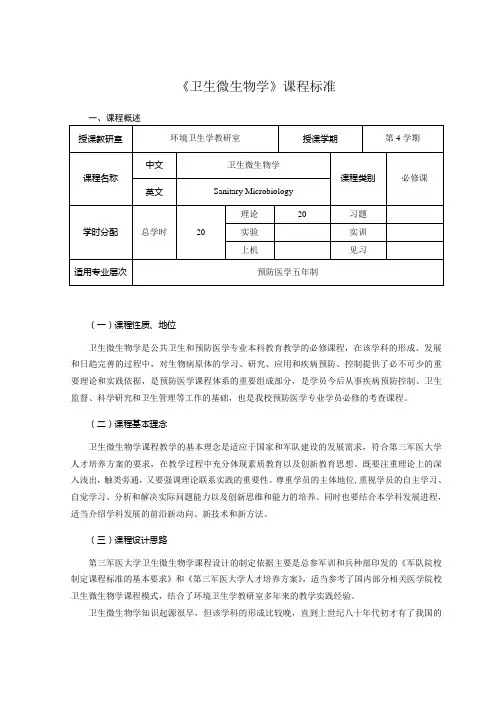

《卫生微生物学》课程标准一、课程概述(一)课程性质、地位卫生微生物学是公共卫生和预防医学专业本科教育教学的必修课程,在该学科的形成、发展和日趋完善的过程中,对生物病原体的学习、研究、应用和疾病预防、控制提供了必不可少的重要理论和实践依据,是预防医学课程体系的重要组成部分,是学员今后从事疾病预防控制、卫生监督、科学研究和卫生管理等工作的基础,也是我校预防医学专业学员必修的考查课程。

(二)课程基本理念卫生微生物学课程教学的基本理念是适应于国家和军队建设的发展需求,符合第三军医大学人才培养方案的要求,在教学过程中充分体现素质教育以及创新教育思想。

既要注重理论上的深入浅出,触类旁通,又要强调理论联系实践的重要性。

尊重学员的主体地位,重视学员的自主学习、自觉学习、分析和解决实际问题能力以及创新思维和能力的培养。

同时也要结合本学科发展进程,适当介绍学科发展的前沿新动向、新技术和新方法。

(三)课程设计思路第三军医大学卫生微生物学课程设计的制定依据主要是总参军训和兵种部印发的《军队院校制定课程标准的基本要求》和《第三军医大学人才培养方案》,适当参考了国内部分相关医学院校卫生微生物学课程模式,结合了环境卫生学教研室多年来的教学实践经验。

卫生微生物学知识起源很早,但该学科的形成比较晚,直到上世纪八十年代初才有了我国的第一本相关教材——《卫生微生物学》(第一版,郁庆福、杨均培主编)。

由于学科发展日新月异,卫生微生物学也面临着不断涌现新病原体所致疾病的挑战,2003年全球爆发的“传染性非典型肺炎”、近几年不断出现的禽流感及猪链球菌引起人的感染等,对本学科都具有非常重要的促进作用,既要把握学科体系的系统性和完整性,又要追求知识的科学性、协调性和实用性,引入新的学科知识和新的科研成果,形成本学科新型的、有特色的内容,及时跟上学科发展水平,反映本学科国内外科学研究和教学改革的先进成果。

结合《第三军医大学人才培养方案》要求及学时规定(20学时),将本课程教学分成总论和各论两大部分,前6章为总论,总体上介绍卫生微生物学的相关知识;从第7章到第14章,介绍各类具体的卫生微生物,如水微生物、空气微生物、土壤微生物等。

微生物学重点名词解释第一章:原核微生物:细胞核无核膜包被、只有称作核区的裸露DNA的原始单细胞生物,包括真细菌和古生菌两大类。

磷壁酸:是大多数革兰氏阳性细菌细胞壁上的一种酸性多糖,以磷酸二酯键同肽聚糖的N-乙酰胞壁酸相结合。

主要成分是甘油磷壁酸和核糖醇磷壁酸。

脂多糖:是G-细菌的特有成分,位于细胞外壁层中。

它是由类脂A、核心多糖和O-特异性多糖三部分组成的类脂多糖类物质。

聚-β-羟丁酸:许多细菌的细胞质内常见的碳源类贮藏物,不溶于水,可溶于氯仿,可用卡罗蓝或苏丹黑染色,具有贮藏能量、碳源和降低细胞内渗透压的作用。

伴孢晶体:少数芽孢杆菌,如苏云金芽孢杆菌在形成芽孢的同时,会在芽孢旁形成一颗菱形或双锥形的碱溶性蛋白晶体,称为伴孢晶体。

菌落和菌苔:单个细胞或一小堆同种细胞接种到固体培养基上,经过生长繁殖,形成肉眼可见的具有一定形态的子细胞生长群体,称为菌落。

许多菌落连成一片成为菌苔。

基内菌丝:又叫营养菌丝或一级菌丝,长在培养基表面或内部,菌丝无分割,可以产生各种水溶性、脂肪性色素,使培养基着色。

功能:吸收营养物质和排泄代谢废物。

异形胞:在丝状蓝细菌中,有少数细胞核其它细胞不同,形大、壁厚、专司固氮功能的细胞,称为异形胞。

放线菌:呈菌丝状生长、主要以孢子繁殖和陆生性强的原核生物。

缺壁细菌:由于人工方法或自然发生的缺少细胞壁的细菌,主要有L型细菌、原生质体、球状体和支原体等。

L型细菌:专指在实验室中通过自发突变而形成的遗传性稳定的细胞壁缺陷菌株。

鞭毛:某些细菌细胞表面伸出的长丝状、波曲的蛋白质附属物,从细胞膜内长出,伸出细胞壁外,具运动功能。

芽孢:某些细菌在其生长发育后期,在细胞内形成一个圆形或椭圆形、壁厚、含水量低、抗逆性极强的休眠体。

第二章:真核微生物:细胞核具核膜,能进行有丝分裂,细胞质中存在线粒体或同时存在叶绿体等细胞器的生物。

2μm质粒:在酿酒酵母中发现的闭合环状超螺旋DNA分子,长约2μm,每个细胞中含60-100个,占总DNA的3%,复制受核基因组的控制。

微生物生态学的基础知识与方法微生物生态学是一门关注微生物与环境之间相互作用的学科。

随着环境问题和健康问题日益突出,微生物生态学越来越受到人们的重视。

在这篇文章中,我们将介绍微生物生态学的基础知识与方法。

微生物的生态学角色微生物在自然界中起着重要的角色,包括生态、农业、医学等方面。

微生物是自然界中最早出现的生物之一,其巨大的种类和数量使其在生态系统中发挥着不可替代的作用。

微生物能够解决生态系统中大量的自然废物和酸化物质,将其转化为有用的物质,从而维持生态系统中的物质循环。

此外,微生物还参与了植被生产、土壤成分的形成、食物链的营养基础等一系列生态过程。

微生物群落微生物群落是一组具有相似税onomic 特征的微生物。

在环境中,微生物群落可以根据不同环境因素,如湿度、温度、pH值、光线等的不同而发生变化。

这些环境因素的变化可以影响微生物群落的物种组成、数量、功能以及生物量等多个方面。

因此,微生物群落的研究可以为我们提供有价值的生态学信息。

微生物生态学研究方法为了了解微生物的生态学角色,需要运用不同的技术和工具,包括微生物培养、分子生物学、计算生物学等方法。

微生物培养微生物培养是一种传统的微生物生态学研究方法。

通过将样本标本置于富营养的培养基中,以期望获得单一的微生物菌株,从而深入了解微生物的生态角色。

但是,由于在培养基中无法为所有微生物提供生存条件,所以微生物培养的结果可能存在偏差性。

分子生物学现在分子生物学在微生物生态学研究中扮演着越来越重要的角色。

常用的分子生物学方法包括PCR(聚合酶链式反应)、DGGE(变性梯度凝胶电泳)等。

PCR技术可以扩增微生物的DNA片段,并通过DNA序列对微生物进行鉴定和分类。

通过PCR技术,人们可以测量微生物群体的物种和数量,研究微生物群体移动时与周围环境物质交换的机理。

DGGE技术可以对PCR扩增的DNA片段进行可视化,通过这种技术人们可以快速评估微生物群体的多样性。