现代控制工程第一章(1)

- 格式:ppt

- 大小:2.41 MB

- 文档页数:40

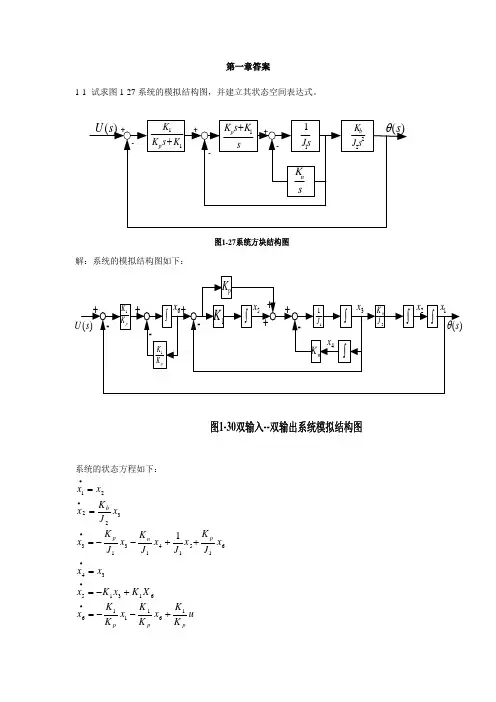

第一章答案1-1 试求图1-27系统的模拟结构图,并建立其状态空间表达式。

图1-27系统方块结构图解:系统的模拟结构图如下:图1-30双输入--双输出系统模拟结构图系统的状态方程如下:u K K x K K x K K x X K x K x x x x J K x J x J K x J K x x J K x x x pp p p n pb1611166131534615141313322211+--=+-==++--===∙∙∙∙∙∙令y s =)(θ,则1x y =所以,系统的状态空间表达式及输出方程表达式为[]⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣⎡=⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣⎡+⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣⎡⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣⎡-----=⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣⎡∙∙∙∙∙∙654321165432111111112654321000001000000000000010010000000000010x x x x x x y uK K x x x x x x K K K K K K J K J J K J K J K x x x x x x p p pp npb1-2有电路如图1-28所示。

以电压)(t u 为输入量,求以电感中的电流和电容上的电压作为状态变量的状态方程,和以电阻2R 上的电压作为输出量的输出方程。

U图1-28 电路图解:由图,令32211,,x u x i x i c ===,输出量22x R y =有电路原理可知:∙∙∙+==+=++3213222231111x C x x x x R x L ux x L x R 既得22213322222131111111111x R y x C x C x x L x L R x u L x L x L R x =+-=+-=+--=∙∙∙写成矢量矩阵形式为:[]⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡=⎥⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎢⎣⎡+⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣⎡----=⎥⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎢⎣⎡32121321222111321000*********x x x R y u L x x x CCL L R L L R x x x 。

《现代控制工程》目录第1章绪论1.1现代控制工程的发展1.2 本书的内容与安排第2章状态空间数学模型2.1 状态与状态空间的概念2.2 系统的状态空间模型2.2.1 建立状态空间模型的方法2.2.2 由状态空间模型求微分方程2.3 线性系统的状态空间模型与线性变换2.3.1 SISO线性系统的状态空间模型2.3.2 MIMO线性系统的状态空间模型2.3.3 状态方程的线性变换2.4 控制系统的实现2.4.1 系统的实现问题2.4.2 不含有输入导数项的微分方程的实现2.4.3 含有输入导数项的微分方程的实现2.5 多变量系统的传递矩阵2.5.1 多变量系统传递矩阵的概念2.5.2 从状态空间模型求传递矩阵2.5.3 多变量控制系统的结构图简化2.6 控制系统的状态空间模型2.7 MATLAB在状态空间模型建立中的应用2.7.1传递函数转换到状态空间模型2.7.2状态方程的线性变换2.8 本章小结习题第3章控制系统稳定性分析3.1 控制系统稳定性定义3.1.1 范数的概念3.1.2 平衡状态3.1.3 李雅普诺夫稳定性定义3.2 控制系统稳定的条件3.2.1 单变量线性定常连续系统的稳定条件3.2.2 多变量线性定常连续系统的稳定条件3.2.3 单变量线性定常离散系统的稳定条件3.2.4 多变量线性定常离散系统的稳定条件3.3 李雅普诺夫稳定判据3.3.1 函数的正定性3.3.2 非线性系统的李雅普诺夫稳定判据3.4 线性系统的李雅普诺夫稳定判据3.4.1 线性连续系统的李雅普诺夫稳定判据3.4.2 线性离散系统的李雅普诺夫稳定判据3.5 非线性系统的克拉索夫斯基稳定判据3.6 非线性系统的小偏差线性化方法3.6.1 小偏差线性化的基本思想3.6.2小偏差线性化方法3.6.3李雅普诺夫第一法3.7 MATLAB在系统稳定性分析中的应用3.8 本章小结习题第4章线性系统动态性能分析4.1 线性连续定常系统状态方程的求解4.1.1 齐次状态方程的求解4.1.2 非齐次状态方程的求解4.2 线性连续时变系统状态方程的求解4.2.1 齐次状态方程的解4.2.2 状态转移矩阵的性质4.2.3 状态转移矩阵的计算4.2.4 非齐次状态方程的解4.3 线性离散系统状态方程的求解4.3.1 齐次状态方程的解4.3.2 状态转移矩阵的性质4.3.3 状态转移矩阵的计算4.3.4线性定常离散系统非齐次状态方程的求解4.3.5线性时变离散系统状态方程的求解4.4 MATLAB在系统动态性能分析中的应用4.5 本章小结习题第5章线性系统的能控性和能观性分析5.1 能控性和能观性问题5.2 线性定常系统的能控性5.2.1 能控性的定义5.2.2 能控性判别准则5.2.3 能控性第二判别准则5.2.4 输出能控性及其判别准则5.3 线性定常系统的能观性5.3.1 能观性的定义5.3.2 能观性判别准则5.3.3 能观性第二判别准则5.4 状态空间模型的对角线标准型5.4.1 系统的特征值和特征向量5.4.2 化矩阵A为对角阵5.4.3 化矩阵A为约当阵5.4.4 特征值为复数的对角线标准型5.5 状态空间模型的能控标准型与能观标准型5.5.1 第一能控标准型5.5.2 第二能控标准型5.5.3 第一能观标准型5.5.4 第二能观标准型5.6 传递函数的几种标准型实现5.6.1 能控标准型实现5.6.2 能观标准型实现5.6.3 对角线标准型实现5.6.4 约当标准型实现5.7 对偶原理5.8 线性定常系统的规范分解5.8.1 能控性结构分解5.8.2 能观性结构分解5.8.3 系统结构的规范分解5.9 MATLAB在系统能控性和能观性分析中的应用5.9 本章小结习题第6章状态反馈控制与状态观测器设计6.1 状态反馈与输出反馈6.1.1 状态反馈6.1.2 输出反馈6.1.3状态反馈系统的能控性与能观性6.1.4 状态反馈对传递函数的影响6.2 状态反馈设计方法6.2.1 极点配置问题6.2.2 单输入系统的极点配置方法6.2.3 多输入系统的极点配置方法6.3 状态观测器设计方法6.3.1 全维状态观测器设计6.3.2 降维状态观测器设计6.4 带状态观测器的状态反馈系统的设计方法6.5 MATLAB在状态反馈与状态观测器设计中的应用6.6 本章小结习题第7章最优控制7.1 最优控制的概念7.2 变分法与泛函的极值条件7.3 变分法求解无约束最优控制问题7.4 极小值原理7.4.1 连续系统的极小值原理7.4.2 离散系统的极小值原理7.5 线性二次型最优控制7.5.1 线性二次型最优控制问题7.5.2 连续系统有限时间状态调节器7.5.3 连续系统无限时间定常状态调节器7.5.4 线性离散系统状态调节器7.5.5 线性连续系统输出调节器7.5.6 线性连续系统输出跟随器7.6 本章小结习题第8章系统辨识8.1 系统辨识的概念8.1.1 系统辩识的定义8.1.2系统辩识的基本内容8.2 线性静态模型的最小二乘参数估计8.2.1 参数估计问题8.2.2 最小二乘法的基本算法8.2.3 最小二乘法的性质8.2.4 应用举例8.3 线性动态模型的最小二乘参数估计8.4 最小二乘参数估计的递推算法8.4.1 基本递推算法8.4.2 带有遗忘因子的递推算法8.5 线性系统的结构辨识8.5.1 模型阶次的确定8.5.2 系统纯时滞的辨识8.6 闭环系统的可辨识性8.7 MATLAB在系统辨识中的应用8.8 本章小结习题第9章自适应控制9.1 自适应控制的概念9.1 自校正控制的结构9.2 最小方差控制9.3 自校正调节器9.4 自校正调节器应用实例9.5 本章小结习题第10章预测控制10.1 预测控制的基本原理10.2 动态矩阵控制10.3 炼油厂加氢裂化装置的动态矩阵控制10.4 模型算法控制10.5 催化裂化分馏塔的模型算法控制10.6 广义预测控制10.7 本章小结习题第11章模糊控制11.1 模糊控制的发展11.2 模糊集合11.2.1 模糊集合的定义11.2.2模糊集合的表示方法11.2.3 模糊集合的运算11.3 模糊控制系统的组成11.3.1模糊控制系统的结构11.3.2 模糊控制器的输入输出变量11.3.3 模糊控制器的输入输出变量的模糊化11.4 模糊控制规则11.5 模糊关系与合成11.5.1 模糊关系11.5.2 模糊关系的合成11.6 模糊推理与模糊决策11.6.1 模糊推理11.6.2模糊决策11.7 模糊控制算法的工程实现11.8 模糊PID复合控制11.9 酚醛树脂聚合反应温度模糊控制11.9.1 酚醛树脂聚合反应过程特性分析11.9.2 模糊控制器设计11.10 全自动洗衣机的模糊控制11.10.1 模糊控制洗衣机的检测11.10.2 洗衣机的模糊控制11.11 本章小结习题第12章专家系统与专家控制12.1 专家系统12.1.1 专家系统的概念12.1.2专家系统的一般结构12.1.3 实时专家系统12.2 专家控制系统12.2.1 专家控制系统的概念12.2.2 间接专家控制12.2.3 直接专家控制12.3 专家控制系统的知识表示12.3.1 知识表示12.3.2 产生式知识表示12.3.3 产生式系统12.3.4 动物识别专家系统12.4 专家控制系统的推理机12.5 专家控制系统的搜索技术12.6 电脑充绒机专家控制系统12.6.1电脑充绒机的工作原理12.6.2高性能称重传感器设计12.6.3电脑充绒机的程序控制12.6.4充绒机羽绒重量专家控制12.7 本章小结习题第13章神经网络控制13.1 神经网络控制概述13.2 神经元与神经网络13.2.1生物神经元结构13.2.2 神经元数学模型13.2.3 神经网络的结构与工作方式13.2.4 神经网络的学习13.3 BP神经网络及其学习算法13.3.1 BP神经网络的结构13.3.2 BP学习算法13.3.3 BP学习算法的实现13.4 基于神经网络的系统辨识方法13.4.1前向模型辨识13.4.2反向模型辨识13.5 基于神经网络的软测量方法13.5.1 软测量技术13.5.2 污水处理过程神经网络软测量模型13.6 基于神经网络的控制方法13.6.1 神经网络控制器13.6.2 神经网络预测控制13.6.3 神经网络模型参考控制13.6.4 神经网络内模控制13.7 单神经元控制器13.8 本章小结习题习题解答参考文献。

《现代控制理论》第1章习题解答1.1 线性定常系统和线性时变系统的区别何在? 答:线性系统的状态空间模型为:x Ax Buy Cx Du=+=+线性定常系统和线性时变系统的区别在于:对于线性定常系统,上述状态空间模型中的系数矩阵A ,B ,C 和D 中的各分量均为常数,而对线性时变系统,其系数矩阵A ,B ,C 和D 中有时变的元素。

线性定常系统在物理上代表结构和参数都不随时间变化的一类系统,而线性时变系统的参数则随时间的变化而变化。

1.2 现代控制理论中的状态空间模型与经典控制理论中的传递函数有什么区别? 答: 传递函数模型与状态空间模型的主要区别如下:1.3 线性系统的状态空间模型有哪几种标准形式?它们分别具有什么特点?答: 线性系统的状态空间模型标准形式有能控标准型、能观标准型和对角线标准型。

对于n 阶传递函数1212101110()n n n n n n n b s b s b s b G s d s a s a s a ------++++=+++++, 分别有⑴ 能控标准型: []012101210100000100000101n n n x x u a a a a y b b b b x du---⎧⎡⎤⎡⎤⎪⎢⎥⎢⎥⎪⎢⎥⎢⎥⎪⎢⎥⎢⎥=+⎪⎢⎥⎢⎥⎨⎢⎥⎢⎥⎪⎢⎥⎢⎥⎪----⎣⎦⎣⎦⎪=+⎪⎩ ⑵ 能观标准型: []00112211000100010001001n n n b a b a x a x u b a b y x du ---⎧-⎡⎤⎡⎤⎪⎢⎥⎢⎥-⎪⎢⎥⎢⎥⎪⎢⎥⎢⎥=-+⎪⎢⎥⎢⎥⎨⎢⎥⎢⎥⎪⎢⎥⎢⎥⎪-⎣⎦⎣⎦⎪=+⎪⎩⑶ 对角线标准型: []1212001001001n n p px x u p y c c c x du⎧⎡⎤⎡⎤⎪⎢⎥⎢⎥⎪⎢⎥⎢⎥=+⎪⎢⎥⎢⎥⎨⎢⎥⎢⎥⎪⎣⎦⎣⎦⎪⎪=+⎩ 式中的12,,,n p p p 和12,,,n c c c 可由下式给出,12121012111012()n n n n nn n n nb s b s b s bc c c G sd d s a s a s a s p s p s p ------++++=+=++++++++--- 能控标准型的特点:状态矩阵的最后一行由传递函数的分母多项式系数确定,其余部分具有特定结构,输出矩阵依赖于分子多项式系数,输入矩阵中的元素除了最后一个元素是1外,其余全为0。

第1章绪论1.1 控制系统的构成控制系统的组成和运行的普遍机制是控制论的反馈控制原理。

从信息处理和控制的角度看,控制系统可以看成由施控系统和被控系统两部分组成,并运行于一定的扰动和环境中,如图1–1所示。

施控系统产生控制作用,控制被控系统的物质流、能量流、信息流和资金流在规定的条件下以期望的或最优的方式运行。

扰动图1–1 控制系统的组成施控系统和被控系统的划分应根据实际应用情况定,由所考察的重点确定。

被控系统包括单台机械或设备、生产线、生产过程、以及整个工厂和企业等,它们是接受物质流、能量流、信息流和资金流的对象,也称控制对象。

施控系统应包括传感、控制和执行三部分。

传感是获得被控系统的状态、输出和环境等方面信息的各种手段之总和,包括测量物理变量的传感器,为获得某些不能用测量仪表测量的变量的软测量技术,以及多传感器信息融合技术等。

执行是产生施控系统最终输出信息的各种手段之总和,它可能是驱动部件(如调节阀、电动机、继电器等)、信息转换和通信部件(如与下级计算机的接口)、显示、记录以及图、文、声、多媒体输出部件等。

控制则以计算机为主体,完成控制问题的求解,形成控制算法和控制策略,产生控制规律,它是控制系统的核心。

抽象化后的控制系统结构如图1–2所示。

图1–2 控制系统结构当着重研究控制策略而不关心信息的获取以及控制输出的实现时,将传感简化为求差器,将控制、执行合称控制器,如图1–3所示。

控制策略(狭义也称控制算法)是控制器的核心,是控制理论研究的重点。

图1–3 简化的控制系统1.2 控制理论发展简况在工业应用和理论研究中,控制理论的发展过程大体上可分为三个阶段:经典控制理论、现代控制理论及智能控制理论。

这种阶段性的发展过程是由简单到复杂、由量变到质变的辩证发展过程,是现代科学技术迅速发展对自动控制的程度、精度、范围及其适应能力的需求越来越高,从而推动控制理论发展的结果。

理论来源于实践,反过来指导实践,控制理论的发展过程证明了这个真理。