地表热量平衡

- 格式:pptx

- 大小:459.58 KB

- 文档页数:16

地表水热平衡刘绍民北京师范大学地理学与遥感科学学院2.2太阳总辐射2.2.1 天文辐射2.2.2 直接辐射2.2.3 散射辐射2.2.4 总辐射2.2.1 天文辐射图2.2 地球自转轴的倾斜造成入射太阳辐射的变化地球公转一周所需的时间为一年。

由于日地距离的改变使得到达地面的太阳辐射能在一年中有7%的变化。

地球在绕太阳公转的同时还有自转。

地球自转一周所需的时间为一天,一年中太阳有时直射北半球,有时直射南半球,其直射点在南北纬度23º27’之间变动,且在南北两极的极圈内会出现极昼和极夜。

地球上某个地方得到太阳能的多少与太阳高度角及日照时间的长短有关。

一个地区太阳高度角和日照时间长短的变化主要是由太阳直射点的变化引起的。

地球上各点随着地球在公转轨道上的位置不同,使太阳高度、日照时间和太阳辐射也发生不同的变化。

因此自转是产生昼夜变化的原因,自转轴的倾斜是造成季节变化的原因。

1、天文辐射不考虑地球大气和地球表面不同性质对太阳辐射的影响,把地球假想为没有大气的均一球体,这种条件下的太阳辐射称为天文辐射。

除太阳本身的变化外,天文辐射主要决定于太阳高度、日地距离和白昼长度。

在天文辐射和太阳视位置计算中,需要三个表征日地运动关系的天文参量: 太阳赤纬、日地距离和时差。

3、赤纬赤纬是日地中心连线与赤道平面的交角,变化在±23º27´之间。

2、太阳常数s 0在大气上界,在太阳与地球平均距离处,与日光垂直平面上的太阳辐照度,称为太阳常数s 0。

WMO 在1981年推荐的太阳常数是1367±7W/m 2。

若把365d 对应于区间[0,2Π],取D 为一年中的日数(1月1日D=1,12月31日D=365),则日角x=2π(D-1)/365xx x x x x 3sin 001516.03cos 002689.02sin 000896.02cos 006799.0sin 072075.0cos 399512.0006894.0+−+−+−=δ图2.3 赤纬与日地距离订正因子的年变化订正因子一般随赤纬的减少而增加,但上、下半年各循不同的路线变化。

地表水热平衡刘绍民北京师范大学地理学与遥感科学学院2.4 地表与大气的长波辐射2.4.1 定义、观测与计算2.4.2 地面有效辐射的时空分布2.4.1 定义、观测与计算大气向下放射的长波辐射称为大气逆辐射(大气下行辐射)RL↓。

地面向上放射的长波辐射和地面反射的部分大气逆辐射之和,称为地表长波辐射RL↑。

大气逆辐射与地表长波辐射的差,称为地表净长波辐射RL。

1、大气逆辐射R L↓大气逆辐射取决于大气层的温度与湿度的垂直分布,并且和云的状况有密切关系,但没有显著的日变化。

大气逆辐射由两部分组成:一部分来自大气本身的热辐射,主要是地面以上1-2km内的水汽和二氧化碳的发射;另一部分来自云的热辐射,它是云体发出并经过大气窗口而达到地面的长波辐射。

1)大气逆辐射的测量长波辐射表由感应件(黑体感应面与热电堆)、玻璃罩和附件等组成。

玻璃罩内镀上硅单晶,保证了3μm以下的短波辐射不能到达感应面。

图2.2 长波辐射表(5-50µm)2)大气逆辐射的计算翁笃鸣等利用辐射、探空资料拟合了大气逆辐射的计算公式:[])145.01()1ln(128.0536.024n e T R d a L +++=↓σ式中n 为云量。

大气逆辐射与近地层的气温、水汽压、云量等有密切的关系,即0(,)(,)a d L R f T e s n εσϕ↓=赵文广等得出北京地区大气逆辐射的经验式:[])1(086.0ln 0827.0614.04s e T R d aL −++=↓σ式中S 为日照百分率。

表2.1晴天大气下行辐射估算模型表2.2云量修正的大气下行辐射估算模型注:为各种天空状况的大气下行辐射(W/m²),为晴天大气下行辐射(W/m²) ,为云量,在Jacobs(1978)模型中采用十分制,在Iziomon et al.(2003)模型中用八分制。

,ld dl R ↓,ld dr R ↓c比辐射率不仅依赖地表物体的组成成分,而且与物体的表面状态(粗糙度)和物理性质(含水量、温度、介电常数等),并随所测定的辐射能波长、观测角度等条件的变化而变化。

地面热量平衡方程及各项含义

地面热量平衡方程是描述地面表面的能量收支平衡的方程。

它可以用以下公式表示:

Qs + Ql - Qh - Qe - Qg = ΔQ

在这个方程中,各项含义如下:

Qs表示地面表面的太阳辐射能量的输入。

它包括来自太阳的

辐射和地面反射的辐射。

Ql表示地面的长波辐射能量的输入。

它来自地面表面的辐射。

Qh表示地面的热传导能量的输入。

它是由地下的热传导引起的。

Qe表示地面的蒸发潜热的输出。

它是由地表水的蒸发引起的。

Qg表示地面的热传导能量的输出。

它是地面所在的地球系统

与大气系统之间的热传导。

ΔQ表示地面的储热变化。

它表示地面上的能量储存量的变化。

地面热量平衡方程描述了地面上各种能量输入和输出的平衡关系。

这个方程对于了解地球能量平衡和气候变化等方面的研究非常重要。

植物生长的土壤环境温度土壤冷热的程度叫土壤温度,简称地温。

一般为地面温度和不同深度的土壤温度的统称。

土壤温度影响着植物的生长、发育和土壤的形成,是影响土壤肥力的重要因素之一。

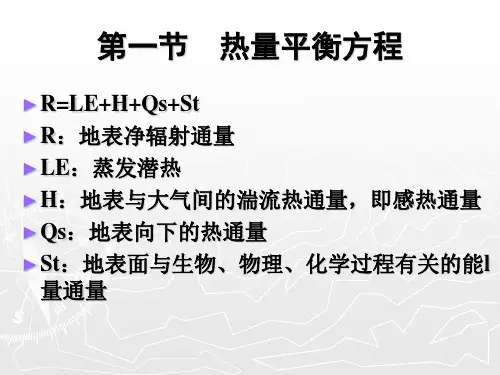

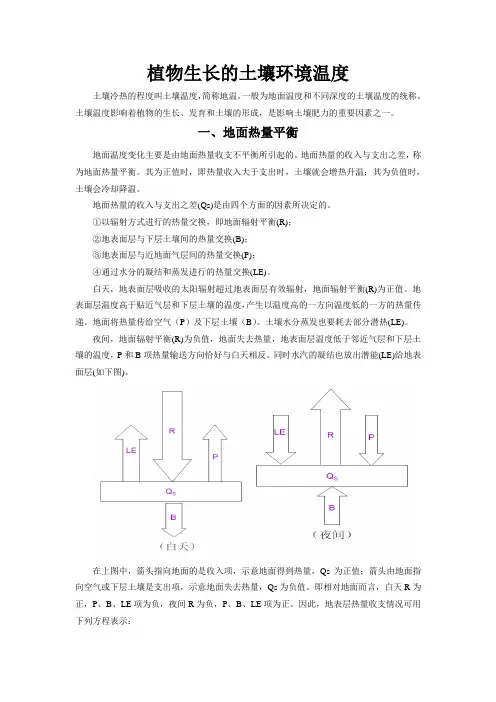

一、地面热量平衡地面温度变化主要是由地面热量收支不平衡所引起的。

地面热量的收入与支出之差,称为地面热量平衡。

其为正值时,即热量收入大于支出时,土壤就会增热升温;其为负值时,土壤会冷却降温。

地面热量的收入与支出之差(Qs)是由四个方面的因素所决定的。

①以辐射方式进行的热量交换,即地面辐射平衡(R);②地表面层与下层土壤间的热量交换(B);③地表面层与近地面气层间的热量交换(P);④通过水分的凝结和蒸发进行的热量交换(LE)。

白天,地表面层吸收的太阳辐射超过地表面层有效辐射,地面辐射平衡(R)为正值。

地表面层温度高于贴近气层和下层土壤的温度,产生以温度高的一方向温度低的一方的热量传递。

地面将热量传给空气(P)及下层土壤(B)。

土壤水分蒸发也要耗去部分潜热(LE)。

夜间,地面辐射平衡(R)为负值,地面失去热量,地表面层温度低于邻近气层和下层土壤的温度,P和B项热量输送方向恰好与白天相反。

同时水汽的凝结也放出潜能(LE)给地表面层(如下图)。

在上图中,箭头指向地面的是收入项,示意地面得到热量,Qs为正值;箭头由地面指向空气或下层土壤是支出项,示意地面失去热量,Qs为负值。

即相对地面而言,白天R为正,P、B、LE项为负,夜间R为负,P、B、LE项为正。

因此,地表层热量收支情况可用下列方程表示:Qs=R—P—B—LE式中,Qs为正值时,表层土壤得到热量,温度升高,于是下层土壤和近地面空气也随之增热升温;当Qs为负值时,表示表层土壤失去热量而降温,于是下层土壤和近地面空气也随之冷却降温。

地表面层热量差额Qs的绝对值越大,则地表面层升温或降温也越明显。

当Qs等于零时,地面热量收支相等,地面温度保持不变。

二、土壤热特性1.土壤热容量土壤热容量是反映土壤容热能力大小的物理量。

地表热量分布规律是地理学中的一个重要概念,它描述了地球表面温度的分布情况。

由于地球表面的自然环境和人类活动的影响,地表热量分布存在一定的规律。

首先,地表热量分布受到纬度的影响。

由于地球的倾斜角度和太阳辐射的直射方向,使得不同纬度地区的太阳辐射能量存在差异,从而导致地表热量的分布不均。

一般来说,低纬度地区接收到的太阳辐射能量较多,因此地表热量较高;而高纬度地区则相反。

其次,地形地貌也是影响地表热量分布的重要因素。

山地、高原等地形起伏较大的地区,地表热量分布较为复杂;而平原、盆地等地形较为平坦的地区则相对较为简单。

此外,森林、草地等植被覆盖类型的不同也会影响地表热量的分布。

最后,人类活动也是影响地表热量分布的因素之一。

城市化、工业区等人类活动密集的地区,由于建筑物和土地利用方式的改变,地表热量分布与自然状态相比会有所不同。

例如,城市热岛效应就是由于城市地区地表热量分布不均所导致的。

综上所述,地表热量分布规律受到纬度、地形地貌、植被覆盖和人类活动等多种因素的影响。

了解这些规律有助于我们更好地认识地球表面的温度分布情况,并更好地应对气候变化和生态环境问题。

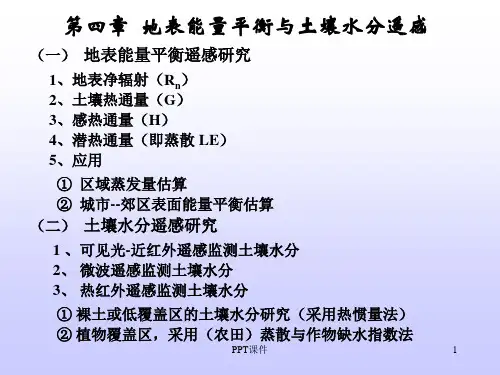

地表水热平衡刘绍民 北京师范大学地理学与遥感科学学院第三章 地表的能量平衡如果考虑地面以上整个 冠层,则能量平衡方程应 为:Rn = λE + H + G + ΔSPc Pl Q λE H αRS↓ εσT4 ΔS Rn=λE+H+G+ΔS RS↓ RL↓ C A当只考虑贴地面薄层时 ΔS=0。

从全球地 -气系统看, 整个系统的热量平衡处于 定常状态,无论是大气还 是土壤温度的年平均值几 乎不变。

在实际应用中,Rn和G 可以用实测或相应理论和 经验公式推算得到。

难点 是感热通量和潜热通量的 测量与计算。

G图3.1 下垫面的能量平衡3.2地表与下层土壤(或水体)的热交换量3.2.1下垫面的热力性质 3.2.2土壤热通量的测定 3.2.3计算土壤热通量的方法 3.2.4 土壤热通量的时空分布3.2地表与下层土壤(或水体)的热交换量地球表面一方面吸收太阳辐射而增暖,同时 又以长波形式而放出热量,这种能量获得和释放的 差额称为辐射平衡。

地表面辐射平衡量,除了与大 气之间存在热交换,地面水分蒸发消耗热量之外, 其余的热量差额主要是由土壤或水体传导向下输入 热量或向上输出热量来平衡的,所以土壤热交换量 是热量平衡中重要组成分量之一。

地表面与下层土壤间的热交换量简称土壤热 通量,它是指土壤表面与下层土壤间的热量交换 过程,这一过程是以进入或释放的土壤中的热量 和土壤中热存储变化来表示的。

土壤热通量的大小表示土壤中积聚热量或释 放热量的多少,它直接影响大气和土壤中能量的 变化,它对天气和气候关系很密切,而对工农业 生产尤其具有直接的影响。

土 壤 温 度 (0C) 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0时间2008-6-90:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00图3.2 北京密云站各深度土壤温度的日变化Tsoil_0 Tsoil_2 Tsoil_5 Tsoil_10 Tsoil_20 Tsoil_40 Tsoil_60 Tsoil_80 Tsoil_100图3.2是一幅晴天时各深度地温的日变化 曲线。

【初中地理】地球的热量平衡太阳辐射到达地球以后,在地面与大气之间进行一系列的能量转换。

就一般情况来说,地面与大气之间的热量交换,以辐射最为重要。

除辐射能的转换外,大气中不规则的运动湍流和水的相态变化携入大气的潜热,都将热量从地面带给大气。

关于地球热平衡模型的数据因书而异。

通常,单位时间和单位面积投射到大气上限的太阳辐射平均值计算为100个单位(相当于941850j/(cm2?A))。

当100个单位的太阳辐射进入地球大气层时,19个单位被大气层吸收,47个单位被地面吸收。

总共有66个单位被地面和大气吸收。

66单位的太阳辐射能在地面和大气之间转换如下:就大气来说,收入的热量为:直接吸收太阳辐射19个单位,吸收地面辐射114个单位,再加上湍流从地面输送给大气的10个单位热量,以及水汽在空中凝结时释放出来的23个单位的潜热。

这样,大气总共收入的热量是166个单位。

支出的热量为:大气逆辐射为106个单位,射向宇宙空间的大气辐射为60个单位。

这样,大气支出的热量也是166个单位,所以大气的热量收支平衡。

在地面上,收入的热量是:47个太阳辐射单位和106个大气反向辐射单位,总共153个热量单位。

热量消耗为:释放120单位地面辐射,湍流损失10单位热量,地下水蒸发损失23单位热量,共损失153单位热量。

因此,地面的热量平衡也是平衡的。

从整个地球(地面和大气)来看,收入的热量为:进入大气上界的太阳辐射为100个单位。

支出的热量为:从大气和地面直接反射回宇宙空间的能量为34个单位,地面辐射和大气辐射返回宇宙空间的能量为66个单位,即由地球(地面和大气)返回宇宙空间的能量总计也是100个单位。

由此说明,就全球多年的平均状况来说,地球收入的热量与支出的热量是相等的,即热量收支平衡。

因而,全球的多年平均气温是比较稳定的。