天文学概论12中子星和类星体

- 格式:ppt

- 大小:4.96 MB

- 文档页数:41

中子星中子星,又名波霎(注:脉冲星都是中子星,但中子星不一定是脉冲星,我们必须要收到它的脉冲才算是)是恒星演化到末期,经由重力崩溃发生超新星爆炸之后,可能成为的少数终点之一。

简而言之,即质量没有达到可以形成黑洞的恒星在寿命终结时塌缩形成的一种介于恒星和黑洞的星体,其密度比地球上任何物质密度大相当多倍。

1概述序言中子星-内部结构模型图如果你为白矮星的巨大密度而惊叹不已的话,这里还有让你更惊讶的呢!我们将在这里介绍一种密度更大的恒星:中子星。

简介中子星(15张)中子星是除黑洞外密度最大的星体,同黑洞一样是20世纪激动人心的重大发现,为人类探索自然开辟了新的领域,而且对现代物理学的发展产生了深远影响,成为上世纪60年代天文学的四大发现之一。

中子星的密度为千克/立方厘米,也就是每立方厘米的质量竟为一亿吨之巨!是水的密度的一百万亿倍。

对比起白矮星的几十吨/立方厘米,后者似乎又不值一提了。

如果把地球压缩成这样,地球的直径将只有243米!事实上,中子星的质量是如此之大,半径十公里的中子星的质量就与太阳的质量相当了。

同白矮星一样,中子星是处于演化后期的恒星,它也是在老年恒星的中心形成的。

只不过能够形成中子星的恒星,其质量更大罢了。

根据科学家的计算,当老年恒星的质量为太阳质量的1.3~3.2倍时,它就有可能最后变为一颗中子星,而质量小于1.3个太阳的恒星往往只能变化为一颗白矮星。

但是,中子星与白矮星的区别,不只是生成它们的恒星质量不同。

它们的物质存在状态是完全不同的。

简单地说,白矮星的密度虽然大,但还在正常物质结构能达到的最大密度范围内:电子还是电子,原子核还是原子核,原子结构完整。

而在中子星里,压力是如此之大,白矮星中的简并电子压再也承受不起了:电子被压缩到原子核中,同质子中和为中子,使原子变得仅由中子组成。

而整个中子星就是由这样的原子核紧挨在一起形成的。

可以这样说,中子星就是一个巨大的原子核。

中子星的密度就是原子核的密度。

1有人将亚里士多德的“第五元素”与暗能量相提并论,还有人提到了所谓“幻影能量”。

从现代科学的角度出发,对于这些观点,以下分析正确的是()。

∙A、亚里士多德在世时便预见了暗能量的存在∙B、面对暗能量的不可知,人们沮丧之余只能从远古圣贤那里寻求慰藉∙C、暗能量就是等同于第五元素、幻影能量∙D、第五元素、幻影能量等名词只是一个借用,提到它们是为了方便人们理解目前未知性仍然很大的暗能量2关于目前所知的暗物质和暗能量,以下性质的配对错误的是()。

∙A、暗物质-不发光∙B、暗能量-不可探测∙C、暗物质-存在引力∙D、暗能量-成团分布3在个人画作中直接记录了“哲学三问”的著名画家是()。

∙A、梵高∙B、高更∙C、莫奈∙D、毕加索4“宇宙三问”指的是除了()的三个问题。

∙A、宇宙如何创生?∙B、宇宙何时创生?∙C、宇宙如何终结?∙D、宇宙何时终结?5古代中国的诸子百家当中,其思想表述与奇点问题不谋而合的当属()。

∙A、儒家∙B、道家∙C、法家∙D、墨家6关于温伯格、奥本海默、教皇保罗二世等人关于奇点问题的言论所反映出的态度,以下概括不合理的是()。

∙A、奇点问题是人类文明辛辛苦苦积累起来的所有的物理概念所不能接受的∙B、奇点问题就是上帝的工作而不是科学的∙C、现代科学在探索奇点问题上忧虑重重∙D、单纯凭借机械性的科学知识很难对奇点问题有所理解7宇宙标准模型中,时间是宇宙创生的()秒之后开始的。

∙A、10^(-4)∙B、10^(-10)∙C、10^(-36)∙D、10^(-44)8由宇宙创生时正反粒子的数量比(10亿+1):10亿,可以知道现今宇宙的光子与重子的数量比应该是()。

∙A、(10亿+1):10亿∙B、1:1∙D、10亿:09在美学上,什么样的形象是美感最高的?()∙A、完全对称∙B、彻底破缺∙C、总体对称,细节破缺∙D、总体破缺,细节对称10下列名词或人物,与“对称与破缺”无关的是()。

天文学中的星体分类星体分类是天文学中的基础领域之一。

它主要是为了更好地了解和研究各种天体的特征和性质,以及它们在宇宙中的角色和作用。

在天文学中,星体可以分为多种类别。

一、恒星恒星是天文学中最常见的天体类型之一。

它们是由氢、氦等元素组成的热核聚变反应的产物。

恒星的分类主要是根据它们的温度、光度和质量等方面来进行的。

它们被划分为多个类别,包括红色矮星、白矮星、脉冲星、中子星和黑洞等。

1、红色矮星红色矮星(Red dawrf)是恒星中最小和最冷的一类,其质量比太阳小至不到0.5倍。

它们的表面温度通常在4000—3000K之间,寿命很长,被认为可以存在几十亿年左右。

2、白矮星和红色矮星相比,白矮星的质量要大,通常在0.5到1.4倍太阳质量之间,而半径比太阳小得多。

它们的表面温度很高,通常在10,000-100,000K之间。

白矮星的寿命比较短,通常在10亿年以下。

3、脉冲星脉冲星(Pulsar)是一种具有极高自转速度的中子星残骸,其磁场强度非常高,可以达到10^12到10^13高斯。

它们的旋转周期通常在毫秒或秒级,由于不规则的物质吸积,它们会不时地“脉冲”,这就是脉冲星的名字来源。

4、中子星中子星(Neutron star)是通过恒星的爆炸和残骸形成的一类含有非常高密度物质的恒星。

它们的质量通常在1.4倍太阳左右,而半径只有几十千米,密度高达10^15克/立方厘米。

中子星的温度可以很高,通常在10^6到10^7K之间。

5、黑洞黑洞(Black hole)是恒星的另一种极端状态。

它们形成于恒星爆炸后,残骸的部分物质被压缩成为一个极其致密且引力极强的天体。

它们的质量可能达到数百倍于太阳,但其半径却非常小。

黑洞的质量和自转速度会控制其吸积和排放的物质量和速度,使它们成为极其活跃和强光源。

二、行星行星是太阳系中的天体,绕太阳运行且没有发光。

行星可以分为气态行星和岩石行星,每个类型均有不同的特征和属性。

1、气态行星气态行星(Gas giant)是一种质量很大、体积很大的行星,它们通常由氢、氦、甲烷、氨等气体和冰组成。

天文学概念知识:奇异星体和中子星的性质和演化奇异星体和中子星是宇宙中相当神秘的天体,它们以其无比巨大的质量和高速旋转的惊人特性吸引着我们的视线。

本文将从奇异星体和中子星的性质、演化以及其在宇宙中的重要性等方面进行深入探讨。

一、奇异星体的性质奇异星体(strange star)又称锟斯勒黑洞(quark star),是一种由夸克物质组成的致密天体。

它的直径约为20km,体积只有普通恒星的千万分之一,但质量却能达到太阳质量的2-3倍,在宇宙中也是少见的高密度物体之一。

奇异星体的特点是其涌流密度极大,足以让全部夸克被束缚在一起,形成一个大质团。

同时,动力学上的稳定性能够保证它不会坍塌进入黑洞状态。

因此,奇异星体是黑洞的天然竞争对手。

根据理论计算,奇异星体较受热情的反应条件下能够产生大量的中微子或γ射线。

尽管奇异星体还没有被直接探测到,但这些特性仍然能为我们提供对其性质的有益推测。

二、中子星的性质中子星是一种由中子组成的致密天体。

它的体积只有普通恒星的千亿分之一,但质量可达到太阳质量的2倍至2.5倍。

中子星的密度很大,估计为核物质的密度,因此,中子星的物理性质与原子核更为相似。

中子星是由原本的恒星通过演化后产生受足够大的引力压缩的状态,而其中的电子会与质子合并进入中子,从而形成中子星。

此时,中子星会产生极高的密度,相信这种密度甚至能使得“物态“转变,产生一种奇特和奇怪的新形态。

同时,中子星也会产生强烈的电磁场,使其在旋转时产生强大的涡流和辐射。

由于中子星的密度大、重力强、旋转速度快,因此,它的表面也会出现一些奇特的天文现象,如扭曲空间、引力透镜效应等等。

中子星的这些特性给人类的物理学和天文学带来了巨大的启示。

三、中子星的演化中子星的演化是一个非常复杂的过程。

研究表明,中子星可以通过几个阶段快速演变,从最初的核爆炸到最终的稳定状态。

中子星的演化最初是由在恒星的高温和高压条件下发生的核反应开始的。

当整个核反应时刻消耗着中子、质子和其他原子核粒子时,中子星的密度会增加,并且反应速度也会显着增加。

类星体的名词解释类星体(quasar)是宇宙中最亮的天体之一,因其光谱性质和强烈的电波辐射而备受科学家的瞩目。

本文将对类星体的相关概念做出解释,从其定义、诞生、特征以及对宇宙研究的重要意义等方面进行探讨。

一、类星体的定义与发现类星体一词源自"quasi stellar radio sources"(类星状射电源),1950年代初被喷射天体学家中谷宗一郎首次提出,他发现了一些光谱来源与恒星相似,但光度极高、红移较大的天体。

这些天体分布在各个红移处于几千至数万之间的宽谱线源中。

二、类星体的诞生机制类星体的形成机制至今仍然未知,但主流观点认为,类星体是由于超大质量黑洞(supermassive black hole)的活动所导致的。

超大质量黑洞是质量达到数百万或上亿倍太阳质量的黑洞,它们存在于星系中心,并通过吸积物质释放出强烈的辐射。

当物质被黑洞吞噬时,会形成一个称为“吸积盘”的旋转物质环,这个吸积盘会产生大量的能量,导致类星体的亮度非常高。

三、类星体的特征与分类类星体有着独特的光谱特征,其中包括宽谱线、高红移、强电波辐射等。

它们通常具有极高的亮度,有些类星体的亮度甚至超过整个星系的总亮度。

此外,类星体的光度变化很快,光谱线质量也随时间而变化。

根据光谱特征和红移值的不同,类星体常被分为狭线型类星体(narrow-line quasar)、平脸型类星体(broad-line quasar)以及线型类星体(radio-loud quasar)等不同类型。

四、类星体对宇宙研究的重要意义类星体对宇宙研究提供了重要的线索和数据。

首先,通过观察类星体的红移值,我们可以了解到宇宙的膨胀速度和演化历史,从而验证宇宙大爆炸理论。

其次,类星体在宇宙中广泛分布,研究其分布规律和演化过程可以揭示宇宙结构和星系形成的规律。

另外,类星体的强烈辐射也为宇宙早期星系和星系团的形成提供了重要的信息。

此外,类星体还可以用作天体物理学中的标准光源,用于距离测量和宇宙学研究等领域。

1、恒星:恒星是由炽热气体组成的能自身发光的球形或类球形天体。

2、恒星自行:恒星的空间速度可以分解为视向速度和切向速度,由切向速度所带来的恒星相对星空的位移。

3、绝对星等:在标准距离10个秒差距下恒星的亮度称为恒星的绝对亮度(即恒星的光度),其星等叫绝对星等。

4、秒差距:指恒星的周年视差为1个角秒时恒星到地球的距离为1个秒差距。

5、光年:光在一年中的行程,1光年=1年×3×105km/s=9.46×1012公里。

6、大地水准面:是指海面或平均海面及其在陆地下的延伸所构成的一个闭合的环球水准面。

7、行星逆行:指行星相对于恒星视位置的变动。

下合前后的地内行星和冲日前后的地外行星,相对于恒星,其视位置的移动方向与其公转方向相反,称为行星的逆行。

8、太阳回归运动:太阳在天赤道南北的往返运动,或太阳反复回归天赤道的运动。

9、太阳风:日晃中的质子,电子等不断摆脱太阳引力而奔向行星际空间,由此而形成的以质子、电子为主要成分的带电粒子流,叫太阳风。

10、地理经度:指当地经线所在平面与本初子午线所在平面之间的二面角。

用λ表示,顺地球自转方向度量为东经,记为ºE,逆地球自转方向度量为西经,记为ºW,取值分别为0º~180º.11、恒星年:以恒星为参照物,地球在公转轨道上运行一周所用的时间,其值为365.25636日。

12、引潮力:地球表面各地所受天体的实际引力与地心处所受引力的差值,为该天体对地球的引潮力。

10、太阳系:在中心天体太阳的引力作用下,由行星及其卫星、小行星、彗星、流星体和星际物质等组成的天体系统。

11、海洋潮汐现象:受天体引潮力作用,全球海水所发生的周期性涨落现象。

12、食分:食甚时日面或月面被掩饰的最大深度。

13、太阳日:以太阳为参照物,地球自转一周所用的时间。

14、恒星月:月球相对于恒星星空绕转一周所用的时间。

15、地磁要素:磁场强度β的大小,磁偏角D和磁偏角I,称为地磁要素。

天文学中的中子星与脉冲星与引力波引言:天文学作为一门研究宇宙中天体及其现象的科学,一直以来都充满了未知和神秘。

其中,中子星、脉冲星以及引力波是近些年来备受关注的热门话题。

本文将详细介绍中子星、脉冲星和引力波的概念、特征以及它们在天文学领域中的重要意义。

一、中子星中子星是宇宙中一种极为密集的天体,是恒星演化过程中质量较大的恒星在耗尽核燃料后所形成的残骸。

中子星的密度极高,可以达到1个立方厘米内有数十亿吨的水平。

据科学家的估测,中子星的直径大约在10到20千米之间,质量通常在1到2倍太阳质量之间。

二、脉冲星脉冲星是一类高度致密的中子星,其特征是发出规律的脉冲射电波。

这种规律的脉冲信号与脉冲星的自转周期紧密相关。

脉冲星的自转周期一般在毫秒到几秒之间,其中最快的脉冲星甚至可以达到纳秒级别。

脉冲星作为天体中的一种特殊存在,对于理解宇宙的星际介质、磁场以及引力场等方面都具有重大意义。

三、引力波引力波是爱因斯坦广义相对论的重要预言之一,是一种由质量和能量分布在空间中产生的引力场扰动,类似于投入平静湖面的石块引发的涟漪。

引力波在传播过程中是以光速进行的,具有极其微弱的幅度,因此在很长一段时间内被科学家们难以直接探测到。

四、中子星与引力波关系中子星是引力波的重要天体源,当两颗中子星合并或者发生爆炸等现象时,会释放出大量能量,引起引力波的产生。

经过多次观测和探测,科学家们在2017年成功探测到了由两个中子星合并所产生的引力波信号。

这一发现一方面证实了爱因斯坦的引力波假设,另一方面也揭示了中子星合并过程所涉及的丰富物理现象。

五、脉冲星与引力波关系脉冲星的自转速度非常稳定,因此被广泛应用于引力波的探测和研究中。

脉冲星时钟在引力波通过时会受到微弱的扰动,这种扰动可以被敏感的地面探测仪器所记录下来。

通过脉冲星的时序变化,科学家们可以获得引力波的传播速度、频率等重要信息,推动了引力波研究的深入发展。

结论:中子星、脉冲星以及引力波是天文学中重要的研究对象,它们不仅令我们对宇宙的演化和结构有了更深入的认识,也开辟了新的研究领域和视野。

天体物理学中的中子星和脉冲星天体物理学是研究宇宙中各种天体形成、演化以及物理性质的学科,它是物理学的一个分支。

中子星和脉冲星是天文学中的两个重要的天体,它们具有非常神秘的物理性质,特别是脉冲星的定时卫星导航和探测外星信号等领域应用有很大潜力。

一、中子星中子星是一种由引力坍缩形成的致密天体,通常是由一个爆炸的超新星的遗骸所产生。

它的质量非常大,而体积非常小,可以将其比喻为一个体重达到500,000亿吨的高山,却只有20-30千米的半径。

这种特殊的物理性质使得它们的密度非常高,可以达到一个惊人的10^17克/立方厘米以上。

中子星的表面温度可以高达数百万度,但它们的发光通常被 X 射线和 Gamma 射线所代表。

中子星本质上是一个致密核子物质的球体,通常认为由中子和质子和电子等超高能粒子构成的物质。

中子星内部的部分甚至被认为是由奇异物质组成,奇异物质具有比中子和质子更重的夸克成分,且以超常的方式来保持稳定。

二、脉冲星脉冲星是一种旋转速度非常快的中子星,它们在宇宙中主要是以一种规则高精度的脉冲信号来发现的。

这些脉冲信号产生于磁场极其强大的区域,从地球上看这种信号通常是以非常规律的间隔数千亿次的发射。

这种规则的脉冲现象被归纳为脉冲星。

根据脉冲星的旋转速率和其磁场的大小,脉冲星也可以被分为毫秒脉冲星和标准脉冲星。

毫秒脉冲星通常旋转更快,而且磁场通常更弱,其本质上是一种中子星,并且其间隔逐渐递减。

而标准脉冲星通常旋转速度更慢,但磁场也通常更强,间隔也是稳定的。

脉冲星的磁场可以达到百万高斯的级别,而地球的磁场仅为几个高斯。

三、中子星和脉冲星的意义中子星和脉冲星在天文学领域中的重要性不言而喻。

它们的丰富的物理性质可以帮助我们更好地理解宇宙的性质,并研究恒星和行星等天体的形成与演化。

此外,脉冲星的周期稳定性和精确度非常高,可以用来作为卫星导航的极其精确的时钟,用于导航卫星和探测器上所需的时间码。

这种高精度的脉冲时钟还可以用于定位行星等宇宙探测任务,特别是在解决人类外太空太空船和探险团问题上具有重要意义。

中子星的物理性质及其天文现象研究中子星是宇宙中最神奇的天体之一,它具有独特的物理性质和引人入胜的天文现象。

本文将从中子星的起源、结构与演化、引力场等方面入手,探讨中子星的物理性质以及相关的天文现象研究。

中子星的起源可以追溯到恒星演化的晚期,当恒星耗尽核燃料时,会发生超新星爆发。

这一巨大的爆发将恒星的外层物质抛射出去,而内部的物质会塌缩成一个极其致密的天体,即中子星。

它的质量通常在1.4到2个太阳质量之间,半径只有约10公里左右,密度极高,可以达到数千亿吨每立方厘米。

中子星的结构与演化是一个复杂而有趣的领域。

在中子星的内部,核物质迎来了极端的压力和温度条件,由于电子被压缩成了与质子结合的中子,因而得名为中子星。

中子星内部的物质被认为是由核子和奇异物质组成的。

奇异物质是一种假设存在的物质,其含有奇异夸克,并具有奇特的物理性质。

中子星内部的物质状态极为复杂,常常涉及到高能物理学中一些前沿的课题,如量子色动力学和凝聚态物理学等。

由于中子星极高的物质密度和强磁场特性,它们具有引人入胜的天文现象。

首先是脉冲星现象。

中子星自转速度非常快,通常在一秒钟内可以自转多次。

当它们的磁轴与地球的视线方向相交时,会产生定时的突发射电辐射,从地球上观测到的信号就像是来自宇宙中的闪电一样。

这种定时射电脉冲就是我们所熟知的脉冲星。

与此同时,中子星还具有极强的引力场。

它们通过吸积盘吸收附近恒星的物质,形成了X射线双星系统。

这一现象是由于高速旋转的中子星通过引力吸引附近的恒星物质而产生的。

这些物质在中子星表面形成了一个聚集的光亮区域,释放出大量的X射线。

这种现象正在被广泛研究和观测,以帮助科学家更好地了解中子星的性质和演化过程。

此外,中子星还与引力波紧密相关。

引力波是由于质量分布变化而产生的时空弯曲,当中子星与另一天体如黑洞或中子星合并时,会释放出巨大能量,并以引力波的形式传播出去。

这些引力波信号被LIGO等探测器探测到,并为科学家提供了研究中子星的重要依据。

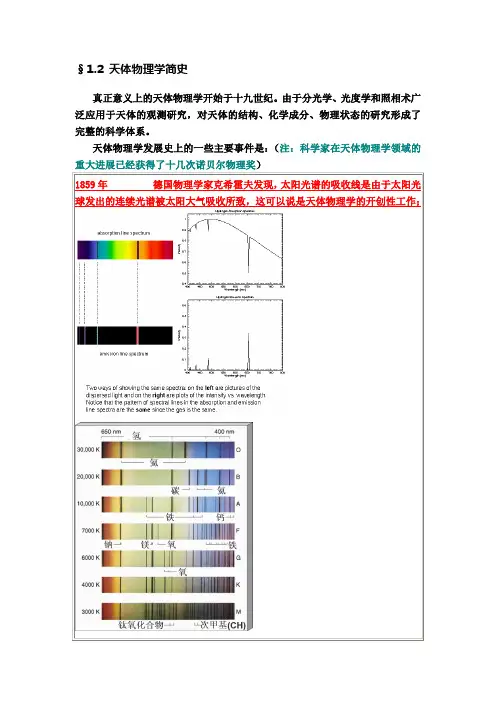

§1.2 天体物理学简史真正意义上的天体物理学开始于十九世纪。

由于分光学、光度学和照相术广泛应用于天体的观测研究,对天体的结构、化学成分、物理状态的研究形成了完整的科学体系。

天体物理学发展史上的一些主要事件是:(注:科学家在天体物理学领域的重大进展已经获得了十几次诺贝尔物理奖)1859年德国物理学家克希霍夫发现,太阳光谱的吸收线是由于太阳光球发出的连续光谱被太阳大气吸收所致,这可以说是天体物理学的开创性工作;1864年英国天文爱好者哈根斯和意大利教士塞西分别用摄谱仪证认出一些恒星的元素谱线,哈根斯并根据多普勒效应测定了一些恒星的视向速度;1869年英国天文学家洛基尔在太阳光谱中首次发现氦线,之后到1895年才由英国化学家雷姆塞在地球上发现了氦;1885年哈佛大学天文台开始用物端棱镜方法,对恒星光谱的分类作大规模的研究,此后到1924年,共完成225,000多颗星的光谱分类,这是近代天文史上的巨作,为以后的研究提供了丰富的资料;1914年由依巴谷卫星测定了三角视差的4万多颗近距离恒星的赫罗图。

1915年纵坐标分别用绝对星等及光度表示,横坐标分别用色指数和温度表示1915年爱因斯坦发表广义相对论,并求出水星近日点进动的精确值;同年,美国天文学家亚当斯发现测定恒星距离的分光视差法,使得恒星距离测量的范围由几百光年(三角视差法的上限)达到几千光年;1917年爱因斯坦发表《根据广义相对论对宇宙学所作的考查》一文,为现代宇宙学的奠基之作;1919年英国天文学家爱丁顿领导的日食观测队发现太阳引力使光线偏转的现象,成为爱因斯坦广义相对论的天文学验证之一;1920年代印度天文学家萨哈发表恒星大气电离理论,同时德国天文学家埃姆登和史瓦西、英国天文学家爱丁顿等建立了系统的恒星内部结构理论,爱丁顿并从理论上导出了恒星的质光关系;1929年美国天文学家哈勃发现星系的红移-距离关系,为现代大爆炸宇宙学奠定了观测基础;1930年1932年前苏联物理学家朗道预言存在完全由中子构成的恒星——中子星;1934年德国天文学家巴德与瑞士天文学家兹威基提出,中子星是超新星爆发的产物;1937~1939年德国物理学家魏茨泽克和美国物理学家贝特提出质子-质子反应和碳氮循环两种核反应,创立了恒星核能源理论;1939年美国物理学家奥本海默和沃尔科夫建立了中子星的理论模型,预言中子星的直径只有几千米,密度可达每立方厘米几亿吨;1944年荷兰天文学家范德胡斯特从理论上提出存在星际中性氢21厘1948年美国物理学家伽莫夫预言,宇宙创生于一次热大爆炸,并预言可以观测到温度大约为10K的大爆炸背景辐射遗迹;1951~1954年美国、荷兰和澳大利亚的天文学家先用光学的方法,继而用射电方法发现并描绘出银河系的旋涡结构;1959年美国用高空气球进行γ辐射观测,发现宇宙γ射线源,之后又发现太1963年美国用射电方法发现星际有机分子;1964年同年旅美荷兰天文学家施密特发现类星体;1965年美国工程师彭齐亚斯和威尔逊发现3K宇宙微波背景辐射;1967年英国天文学家休伊士和贝尔发现脉冲星;1968年以上称为六十年代四大天文发现。

【【一】】类星体的发现以及命名20世纪六十年代,天文学家在茫茫星海中发现了一种奇特的天体,从照片看来如恒星但肯定不是恒星,光谱似行星状星云但又不是星云,发出的射电(即无线电波)如星系又不是星系,因此称它为“类星体”。

类星体的发现,与宇宙微波背景辐射、脉冲星、星际分子并列为20世纪60年代天文学四大发现。

类星体的特点类星体的显着特点是具有很大的红移,表示它正以飞快的速度在远离我们而去。

类星体离我们很远,大约在几十亿光年以外,可能是目前所发现最遥远的天体,天文学家能看到类星体,是因为它们以光、无线电波或x射线的形式发射出巨大的能量。

类星体的总结类星体是宇宙中最明亮的天体,它比正常星系亮1000倍。

对能量如此大的物体,类星体却不可思议地小。

与直径大约为10万光年的星系相比,类星体的直径大约为1 光天(light-day)。

一般天文学家相信有可能是物质被牵引到星系中心的超大质量黑洞中,因而释放大量能量(喷发激烈射线)所致。

这些遥远的类星体被认为是在早期星系尚未演化至较稳定的阶段时,当物质被导入主星系中心的黑洞增潻“燃料”而被“点亮”。

由于类星体是一个难解的天体,它奇特的现象如红移之谜,超光速的移动,它的能量来自哪里?再再挑战人类的即有物理观念,而问题的解决,有可能使我们对自然规律的认识向前跨一大步。

【缘起】从1960年起,人们对剑桥第三电波星表中(3C)一些不知意义、模糊的无线电波源,陆陆续续有下列的发现:它们的光学体很小(光学直径<1"),和恒星很难区别:从帕罗马天文台5m望远镜所拍照片中显示,它和恒星一样,都只是一个光点。

它们有极亮(非比寻常的亮)的表面:在可见光及无线电波波段都此特性。

它们的光谱是连续光谱及强烈的发射谱线:在1962/63年,由M.Schmidt 测出这和那些已知的电波星系光谱相同。

事实上,测得的类星体的光谱主要有三部分:由同步辐射造成的非热性连续光谱;吸积作用造成极明亮的发射谱线;星际介质造成的吸收谱线。

天体物理学中的中子星理论天体物理学是研究宇宙中天体的物理特性和演化历史的学科,其中,中子星是一种研究的热点。

中子星是一种质量非常大、半径非常小的致密天体,它的密度高达数十亿吨每立方厘米,可以说是宇宙中最致密的物质。

中子星的研究在探索宇宙物理过程、了解星体演化以及解密宇宙起源等方面具有重要意义。

本文将从中子星的基本特性、形成机制、重要作用等方面进行探讨。

一、中子星的基本特性中子星是由一颗质量较大的恒星在超新星爆发后剩余下来的一种致密天体。

其直径通常只有20公里左右,却拥有与太阳相等甚至更高的质量,密度高达10^14克每立方厘米。

由于其质量非常大,中子星对重力的作用非常强烈,从而导致其表面非常平滑,无法支撑山峰、山谷等地貌,甚至会出现一些超新星爆发后留下的痕迹,例如磁场和射电波等。

此外,中子星也具有极强的磁场,甚至可能高达10^12到10^15高斯,而地球的磁场只有几百高斯左右。

这种强磁场会导致中子星表面出现极其强烈的磁场风暴,而且会导致中子星产生射电脉冲等现象。

二、中子星的形成机制中子星是由质量较大的恒星在超新星爆发后剩余的一种致密星体,其形成机制主要有以下几种:1、质量大于太阳8倍的恒星,通常在生命周期后会经历类似于自我引力塌缩的过程,进而导致超新星爆发。

超新星爆发后,形成的残余物质会聚集成为一个极其致密、小而又重的天体,即中子星。

2、双星系统中,两颗星体在演化过程中可能发生大规模的引力相互作用,其中一颗质量特别大的星体在反复的爆炸和引力作用下,形成中子星作为和外观处理。

3、中子星的另一种形成机制是由紫外线或伽马射线的强烈辐射作用,导致恒星在最后爆发时射出部分物质并旋转超高速,最终形成中子星。

三、中子星的重要作用中子星对宇宙物理过程、星体演化以及宇宙起源等方面都有着重要的作用。

1、中子星对宇宙物理过程的重要作用中子星的强磁场和极端物理特性可以使其产生一系列的射电信号,例如射电脉冲、星系核爆炸、快速射电暴等。

中子星的性质和特征中子星是一种极为奇特的天体,它是恒星形成后的残骸,密度极高,直径仅有数十千米,却具有极强的磁力和旋转速度,这些奇特的性质使得中子星成为天文学界研究的热点。

一、中子星的形成中子星是由恒星形成后,经历爆炸烧毁后的残骸,通常是白矮星通过快速引力坍缩而产生的。

在爆炸烧毁的过程中,大量原子核被挤压在一起,电子被迫与原子核结合,形成了质子与中子。

由于质子与电子的吸引力,大量电子的反应形成了中子。

当质子数量相等于中子数量时,中子会处于不同自旋状态上,形成一个由中子组成的固体物体。

二、中子星的特征中子星具有一系列独特的特征,例如,它的密度极高,与同体积的原子核相差无几,同时它的温度和质量也是极为巨大的。

除此之外,中子星还具有强大的磁场与极快的旋转速度,使得这种天体变得十分神秘和奇特。

1.密度极大密度是衡量物体质量分布的指标,而中子星的密度非常大。

中子星的体积约为太阳的十倍,但它的质量约为太阳的1.5倍,这就是说中子星的密度是太阳的数百万倍。

这种非常高的密度使得中子星充满了神秘与奇特。

2.温度与质量极大除了极高的密度外,中子星还具有极高的温度和巨大的质量。

据研究发现,中子星表面的温度可以达到数千万摄氏度,大约是太阳表面温度的十倍以上。

而中子星的质量也是极大的,通常在1.4-2.0倍太阳质量之间。

3.强大的磁场与极快的旋转速度中子星同时还具有强大的磁场和极快的旋转速度。

它的磁场强度通常在10^10至10^15高斯之间,这是地球磁场的百万倍以上。

而它的自转速度也非常快,通常在1秒内自转10次至1000次以上。

这些奇怪的性质,使得中子星成为了一种非常神秘的天体。

三、中子星的研究现状中子星作为一种非常特殊的天体,一直受到天文学家的关注。

他们通过不断地观测和研究,逐渐了解了这种奇特的天体的一些基本性质。

(1)质量与尺寸的测量天文学家利用X射线或伽马射线望远镜对中子星进行观测,通过测量其X射线谱线和伽马射线能谱,可以推断出中子星的质量、半径和表面温度等基本性质。

宇宙中各种天体的类别1. 引言宇宙是一个广阔而神秘的存在,充满了各种各样的天体。

从恒星到行星、卫星、彗星和小行星,它们都在宇宙中发挥着重要的作用。

本文将介绍一些常见的天体类别,并对它们的特征和相互关系进行详细解析。

2. 恒星恒星是宇宙中最常见的天体之一,也是最重要的能源来源。

恒星由气体和尘埃组成,通过核聚变反应产生巨大的能量。

根据质量和亮度,恒星可以分为几个不同的类别:•主序星:主序星是处于稳定状态下的恒星。

太阳就是一个典型的主序星。

•超巨星:超巨星是质量较大、亮度较高的恒星。

它们通常比主序星更暗红,并且会在短时间内耗尽燃料。

•白矮星:白矮星是质量较小、亮度较低的恒星残骸。

当一个恒星耗尽了核燃料时,会演化成白矮星。

•中子星:中子星是质量极大、体积极小的恒星残骸。

它们非常致密,由中子组成。

3. 行星行星是绕着恒星运行的天体,通常由固态物质组成。

根据其位置和特征,行星可以分为几个类别:•岩石行星:岩石行星主要由岩石和金属构成,例如地球和火星。

•气态巨大行星:气态巨大行星主要由气体和液体构成,例如木星和土星。

•冰巨大行星:冰巨大行星主要由冰和气体构成,例如天王星和海王星。

4. 卫星卫星是绕着行星或其他天体运行的天体。

它们通常是由固态物质组成,并且受到引力的影响保持在轨道上。

根据其来源和特征,卫星可以分为几个类别:•天然卫星:天然卫星是自然形成的卫星,例如地球的月亮。

•人造卫星:人造卫星是人类制造并发射到太空中的卫星,用于通信、导航和科学研究等目的。

5. 彗星彗星是由冰、尘埃和岩石组成的天体,其轨道通常呈现椭圆形。

当彗星靠近太阳时,太阳辐射会使其表面的冰融化,产生明亮的气体和尾巴。

彗星可以分为几个类别:•短周期彗星:短周期彗星的轨道周期较短,通常不超过200年。

•长周期彗星:长周期彗星的轨道周期较长,可以达到数千年甚至更久。

6. 小行星小行星是太阳系中绕着太阳运行的岩石和金属天体。

它们通常位于火星和木星之间的小行星带中。

天文学的天体分类天文学是研究天体及宇宙现象的学科,它帮助我们更好地理解宇宙的组成、演化和运行规律。

在天文学中,天体分类是非常重要的一部分,通过对天体的系统分类,可以更好地研究它们的性质与特征。

本文将围绕天文学的天体分类展开论述。

一、恒星恒星是天文学中最常见的天体之一,它们是由气体聚集而成,通过核聚变反应产生能量维持自身的稳定。

根据恒星的光度、质量和温度,我们可以将恒星分为不同的类型。

1.主序星主序星是恒星的一种常见类型,它们处于稳定的能量供应状态。

根据主序星的光度和质量,我们可以将它们进一步分为不同的谱型,包括O型、B型、A型、F型、G型、K型和M型。

其中,O型恒星是温度最高、光度最大的恒星,而M型恒星则是温度最低、光度最小的恒星。

2.巨星和超巨星巨星和超巨星是恒星进化过程中的一种类型。

它们在滞留在主序星阶段之后,核聚变反应发生变化,恒星逐渐膨胀,并增大了光度。

巨星和超巨星以其较大的体积和光度在恒星分类中占有重要地位。

3.白矮星和中子星白矮星和中子星是恒星演化后的一种残留物。

当恒星的核燃料耗尽时,核聚变反应停止,剩余的恒星核心将形成白矮星或中子星。

白矮星是非常紧密、高密度的星体,中子星则更为致密,由中子组成。

二、行星行星是绕恒星运行的天体,根据它们的特征和位置,可以将行星分为多个类型。

1.类地行星类地行星是类似地球的岩石行星,它们通常比较小,并且表面由固态物质组成。

太阳系中的类地行星包括水星、金星、地球和火星。

2.巨大行星巨大行星是体积大、质量大的气态行星,它们主要由气体和液态物质组成。

太阳系中的巨大行星包括木星、土星、天王星和海王星。

3.冥状天体冥状天体是一些较小的行星状天体,它们通常更远离恒星,不属于行星或卫星。

冥状天体的代表是冥王星和其他一些类似的小行星、矮行星。

三、星系星系是由恒星、行星和其他天体组成的结构,它们以引力互相维持并形成庞大的天体系统。

根据星系的形状和结构特征,可以将星系分为几个类型。