2018年9097法学概论

- 格式:docx

- 大小:13.61 KB

- 文档页数:1

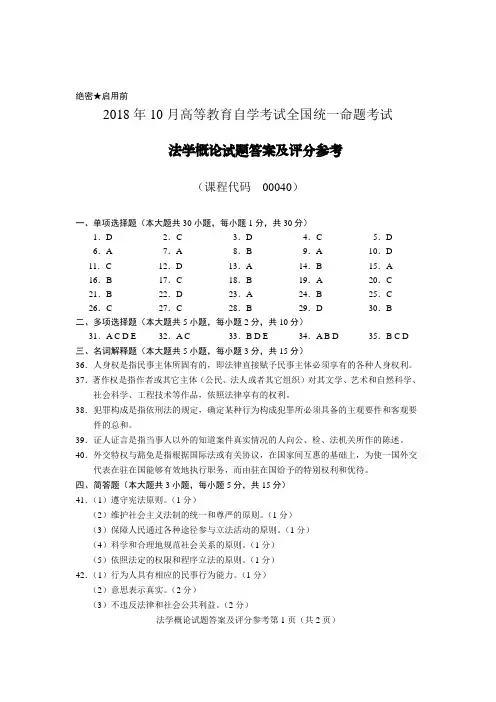

绝密★启用前2018年10月高等教育自学考试全国统一命题考试法学概论试题答案及评分参考(课程代码00040)一、单项选择题(本大题共30小题,每小题1分,共30分)1.D 2.C 3.D 4.C 5.D6.A 7.A 8.B 9.A 10.D11.C 12.D 13.A 14.B 15.A16.B 17.C 18.B 19.A 20.C21.B 22.D 23.A 24.B 25.C26.C 27.C 28.B 29.D 30.B二、多项选择题(本大题共5小题,每小题2分,共10分)31.A C D E 32.A C 33.B D E 34.A B D 35.B C D 三、名词解释题(本大题共5小题,每小题3分,共15分)36.人身权是指民事主体所固有的,即法律直接赋予民事主体必须享有的各种人身权利。

37.著作权是指作者或其它主体(公民、法人或者其它组织)对其文学、艺术和自然科学、社会科学、工程技术等作品,依照法律享有的权利。

38.犯罪构成是指依刑法的规定,确定某种行为构成犯罪所必须具备的主观要件和客观要件的总和。

39.证人证言是指当事人以外的知道案件真实情况的人向公、检、法机关所作的陈述。

40.外交特权与豁免是指根据国际法或有关协议,在国家间互惠的基础上,为使一国外交代表在驻在国能够有效地执行职务,而由驻在国给予的特别权利和优待。

四、简答题(本大题共3小题,每小题5分,共15分)41.(1)遵守宪法原则。

(1分)(2)维护社会主义法制的统一和尊严的原则。

(1分)(3)保障人民通过各种途径参与立法活动的原则。

(1分)(4)科学和合理地规范社会关系的原则。

(1分)(5)依照法定的权限和程序立法的原则。

(1分)42.(1)行为人具有相应的民事行为能力。

(1分)(2)意思表示真实。

(2分)(3)不违反法律和社会公共利益。

(2分)法学概论试题答案及评分参考第1页(共2页)43.共同犯罪是指两人以上共同故意犯罪。

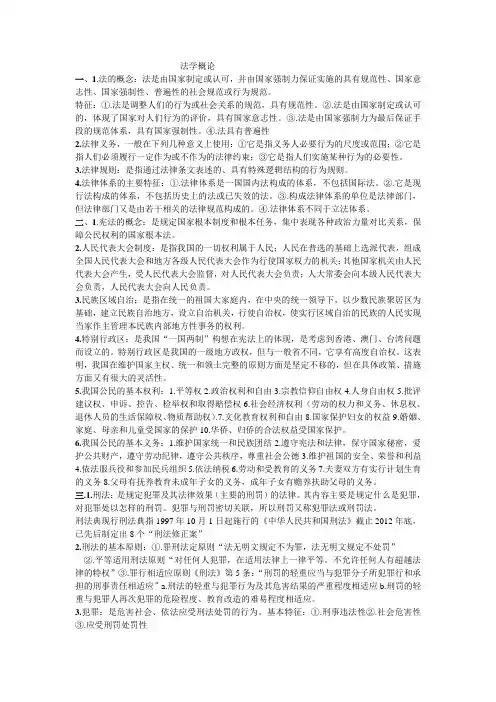

法学概论一、1.法的概念:法是由国家制定或认可,并由国家强制力保证实施的具有规范性、国家意志性、国家强制性、普遍性的社会规范或行为规范。

特征:①.法是调整人们的行为或社会关系的规范,具有规范性。

②.法是由国家制定或认可的,体现了国家对人们行为的评价,具有国家意志性。

③.法是由国家强制力为最后保证手段的规范体系,具有国家强制性。

④.法具有普遍性2.法律义务,一般在下列几种意义上使用:①它是指义务人必要行为的尺度或范围;②它是指人们必须履行一定作为或不作为的法律约束;③它是指人们实施某种行为的必要性。

3.法律规则:是指通过法律条文表述的、具有特殊逻辑结构的行为规则。

4.法律体系的主要特征:①.法律体系是一国国内法构成的体系,不包括国际法。

②.它是现行法构成的体系,不包括历史上的法或已失效的法。

③.构成法律体系的单位是法律部门,但法律部门又是由若干相关的法律规范构成的。

④.法律体系不同于立法体系。

二、1.宪法的概念:是规定国家根本制度和根本任务,集中表现各种政治力量对比关系,保障公民权利的国家根本法。

2.人民代表大会制度:是指我国的一切权利属于人民;人民在普选的基础上选派代表,组成全国人民代表大会和地方各级人民代表大会作为行使国家权力的机关;其他国家机关由人民代表大会产生,受人民代表大会监督,对人民代表大会负责;人大常委会向本级人民代表大会负责,人民代表大会向人民负责。

3.民族区域自治:是指在统一的祖国大家庭内,在中央的统一领导下,以少数民族聚居区为基础,建立民族自治地方,设立自治机关,行使自治权,使实行区域自治的民族的人民实现当家作主管理本民族内部地方性事务的权利。

4.特别行政区:是我国“一国两制”构想在宪法上的体现,是考虑到香港、澳门、台湾问题而设立的。

特别行政区是我国的一级地方政权,但与一般省不同,它享有高度自治权。

这表明,我国在维护国家主权、统一和领土完整的原则方面是坚定不移的,但在具体政策、措施方面又有很大的灵活性。

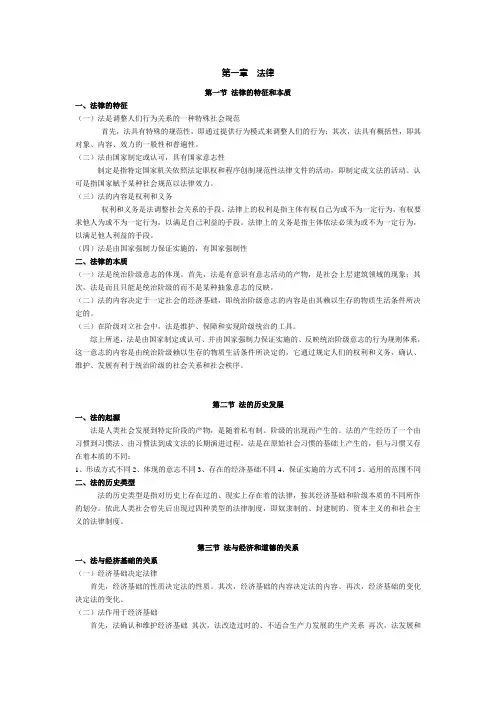

第一章法律第一节法律的特征和本质一、法律的特征(一)法是调整人们行为关系的一种特殊社会规范首先,法具有特殊的规范性,即通过提供行为模式来调整人们的行为;其次,法具有概括性,即其对象、内容、效力的一般性和普遍性。

(二)法由国家制定或认可,具有国家意志性制定是指特定国家机关依照法定职权和程序创制规范性法律文件的活动,即制定成文法的活动。

认可是指国家赋予某种社会规范以法律效力。

(三)法的内容是权利和义务权利和义务是法调整社会关系的手段。

法律上的权利是指主体有权自己为或不为一定行为,有权要求他人为或不为一定行为,以满足自己利益的手段。

法律上的义务是指主体依法必须为或不为一定行为,以满足他人利益的手段。

(四)法是由国家强制力保证实施的,有国家强制性二、法律的本质(一)法是统治阶级意志的体现。

首先,法是有意识有意志活动的产物,是社会上层建筑领域的现象;其次,法是而且只能是统治阶级的而不是某种抽象意志的反映。

(二)法的内容决定于一定社会的经济基础,即统治阶级意志的内容是由其赖以生存的物质生活条件所决定的。

(三)在阶级对立社会中,法是维护、保障和实现阶级统治的工具。

综上所述,法是由国家制定或认可、并由国家强制力保证实施的、反映统治阶级意志的行为规则体系,这一意志的内容是由统治阶级赖以生存的物质生活条件所决定的,它通过规定人们的权利和义务,确认、维护、发展有利于统治阶级的社会关系和社会秩序。

第二节法的历史发展一、法的起源法是人类社会发展到特定阶段的产物,是随着私有制、阶级的出现而产生的。

法的产生经历了一个由习惯到习惯法、由习惯法到成文法的长期演进过程。

法是在原始社会习惯的基础上产生的,但与习惯又存在着本质的不同:1、形成方式不同2、体现的意志不同3、存在的经济基础不同4、保证实施的方式不同5、适用的范围不同二、法的历史类型法的历史类型是指对历史上存在过的、现实上存在着的法律,按其经济基础和阶级本质的不同所作的划分。

第一章法律的一般原理名词解释题1,法律:法律是由国家制定或者认可,体现由特地物质生活条件决定的统治阶级意志和社会共同生活的需要,以权利义务为其内容,并以国家强制力保证其实现的一种行为规范。

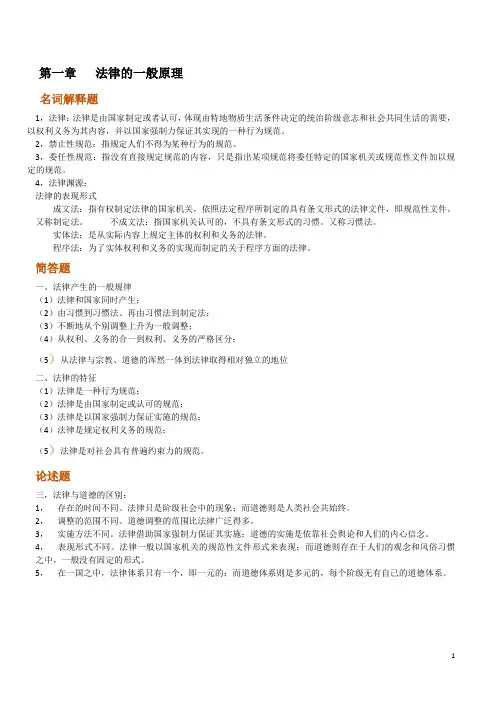

2,禁止性规范:指规定人们不得为某种行为的规范。

3,委任性规范:指没有直接规定规范的内容,只是指出某项规范将委任特定的国家机关或规范性文件加以规定的规范。

4,法律渊源:法律的表现形式成文法:指有权制定法律的国家机关,依照法定程序所制定的具有条文形式的法律文件,即规范性文件。

又称制定法。

不成文法:指国家机关认可的,不具有条文形式的习惯。

又称习惯法。

实体法:是从实际内容上规定主体的权利和义务的法律。

程序法:为了实体权利和义务的实现而制定的关于程序方面的法律。

简答题一、法律产生的一般规律(1)法律和国家同时产生;(2)由习惯到习惯法、再由习惯法到制定法;(3)不断地从个别调整上升为一般调整;(4)从权利、义务的合一到权利、义务的严格区分;(5)从法律与宗教、道德的浑然一体到法律取得相对独立的地位二、法律的特征(1)法律是一种行为规范;(2)法律是由国家制定或认可的规范;(3)法律是以国家强制力保证实施的规范;(4)法律是规定权利义务的规范;(5)法律是对社会具有普遍约束力的规范。

论述题三,法律与道德的区别:1,存在的时间不同。

法律只是阶级社会中的现象;而道德则是人类社会共始终。

2,调整的范围不同。

道德调整的范围比法律广泛得多。

3,实施方法不同。

法律借助国家强制力保证其实施;道德的实施是依靠社会舆论和人们的内心信念。

4,表现形式不同。

法律一般以国家机关的规范性文件形式来表现;而道德则存在于人们的观念和风俗习惯之中,一般没有固定的形式。

5,在一国之中,法律体系只有一个,即一元的;而道德体系则是多元的,每个阶级无有自己的道德体系。

第二章我国社会主义法律名词解释题1,社会主义立法:指社会主义国家机关,依照法律规定的权限和程序,制定、修改和废止法律的活动。

第一章法律的一般原理法律产生的社会根源:原始社会最典型最重要的社会组织是氏族。

与氏族社会组织相伴存的原始社会的规范是习惯。

习惯是自发形成并世代相传的。

习惯的遵守主要靠自幼养成的观念,依靠社会舆论的力量。

法律是生产力发展到一定阶段,伴随着生产资料私有制、阶级和国家的出现而产生的。

法律产生的一般规律:1、法律和国家同时出现;2、由习惯到习惯法、由习惯法到制定法;3、不断地从个别调整上升为一般调整;4、从权利、义务合一到权利、义务的严格区分;5、从法律与宗教、道德的浑然一体到法律取得相对独立的地位。

法律的历史类型概念:这是从纵向的历史发展上,对法律进行的最基本的本质性的分类。

奴隶制法律:是历史上的第一个剥削阶级类型的法律。

已发现的最早的奴隶制成文法有《汉穆拉比法典》、《十二表法》、《摩奴法典》等。

奴隶制法律反映了奴隶主阶级的意志,具有如下特点:1、严格保卫奴隶主阶级的生产资料私有制;2、公开确认自由民之间的不平等;3、以残酷的刑罚维护奴隶主的统治;4、保留了许多原始社会规范的痕迹。

封建制法律:如中国的第一部成文法李悝的《法经》。

封建制法律的反映了地主阶级的意志。

具有如下特点:1、维护封建土地所有制和农民对地主的人身依附关系;2、公开规定封建等级特权;3、用残酷的刑罚镇压人民的反抗。

资产阶级法律:其反映了资产阶级的意志,特点有:1、宣布私有财产神圣不可侵犯;2、确认契约自由;3、规定法律面前人人平等。

社会主义法律:是最高历史类型的法律,也是最后一个历史类型的法律。

《法律》名词解释:法律是由国家制定或认可,体现由特定物质生活条件决定的统治阶级意志和社会共同生活的需要,以权利义务为其内容,并以国家强制力保证其实现的一种行为规范。

法律的本质:是指法律这一社会现象的内在规定性,即法律本身所包含的区别于其他社会的种种属性和特征的总和。

法律的特征:法律是特殊的社会规范。

1、法律是调整人们行为的一种行为规范;2、法律是由国家制定或认可的规范;3、法律是以国家强制力保证实施的规范;4、法律是规定权利义务煌规范;5、法律是对社会具有普遍约束力的规范。

《法学概论》知识点串讲法理学法是一种特殊的社会规范,法具有概括性,可以反复适用,不针对具体的人或事,规定严格具体明确。

法由国家制定或认可,法的内容为权利义务。

法由国家强制力保证。

法的要素:法律概念、法律规则、法律原则法的对象效力:属人、属地、保护、综合(我国采综合,属地为主)法的溯及力:新法颁布以后对之前发生的事的效力,采从旧兼从轻原则。

法律体系:一国现行全部法律法律文件系统化:法律汇编、法典编纂(创制法活动)法律关系要素:主体、客体(物、精神产品、行为结果)、内容法律关系变化要素:事件(无主观性)、行为(有主观性)法伴随私有制、阶级产生,从氏族习惯到习惯法到成文法,受宗教和道德影响法的发展:法律继承(古为今用)法律移植(洋为中用)法制创新未经法定形式公布的法律不具法律效力法律责任:违法或违约法律解释:正式解释、非正式解释(学理解释、任意解释)社会主义法制建设方针:有法可依有法必依执法必严违法必究,“依法治国”十五大报告提出宪法根本法:内容、效力、制定和修改程序区别于普通法我国四部宪法:1954年、1975年、1978年、1982年宪法(现行宪法,多次修订),《中国人民政治协商会议共同纲领》临时宪法作用宪法分类:成文、不成文宪法;钦定宪法、协定宪法、民定宪法(现代国家多为民定宪法);刚性、柔性宪法宪法原则:人民主权、分权、人权、法治原则宪法共四章138条我国国体(国家性质)人民民主专政,政体(政权组织形式):人民代表大会多党合作方针:长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共选举:年满18周岁的中国公民(未剥夺政治权利)直选(县、乡级)间接选举(国家、省、地市级)国家结构:单一制民族区域自治和一国两制:中国特色自治:特区:行政管理权、立法权、独立司法权和终审权公民政治权利:选举权、被选举权、言论、出版、集会、结社、游行、示威自由公民人身自由:非经有权机关依法定程序不可限制人身自由;人格尊严不受侵犯;住宅不受侵犯;通信自由和秘密受保护宗教信仰自由:可信可不信,可信这可信那,可参加宗教仪式也可不参加。

法学概论第一章法的一般原理1、法的产生法是一个历史范畴,是社会发展到一定历史阶段上的产物。

他的产生以阶级的出现为前提。

2、法与原始社会的习惯的不同:(1)两者赖以建立的经济基础不同;(2)两者体现的意志不同;(法是统治阶级意志的体现;原始社会的社会规范是全体社会成员意志的体现)(3)两者产生的方式不同;(4)两者实施的保证力量不同;(5)两者的效力范围不同;3、法的本质(1)法的阶级性本质:法律是统治阶级意志的表现①法是统治阶级意志的体现是指法体现了整个统治阶级的意志,而不是统治阶级中个别人或少数人的意志(尽管法通常是由统治阶级中的少数人或个别人制定的)②法体现的是整个统治阶级的意志,但不能把整个统治阶级的意志理解为统治阶级每个成员个人意志的简单相加;③法是统治阶级意志的表现,但法所体现的不是一般的统治阶级意志,而是被奉为国家意志的统治阶级意志;(2)法的社会性本质:法在管理种种公共事务中所显现的作用(3)法的本质是法的阶级性和法的社会性的统一①法的社会性是法的阶级性的基础;②随着人类文明的发展,特别是社会生产水平的不断提高,法的阶级性的分量不断减弱,法的社会性的分量不断增强;4、法的其他属性第一,法是一种社会规范。

行为规范又称为行为规则,是人类共同生活的必需。

(包括技术规范和社会规范)第二,法是由国家制定或许可的。

第三,法是由国家强制力保证其实施的。

第四,法具有普遍约束力。

第五,法规定人们的权利和义务。

5、法的定义法是由国家制定或认可,体现由特定物质生活条件决定的统治阶级意志和社会共同生活的需要,以权利义务为其内容,并以国家强制力保证其实现的一种行为规范。

6、法律规范的结构三部分:(1)适用条件部分;(2)行为模式部分;(3)法律后果部分;其中,行为模式部分是法律规范的核心。

7、法律规范的分类(1)根据对主体的要求的性质,可分为授权性规范(有权、可以、得)、义务性规范(义务、必须、应当)和禁止性规范(禁止、不得、不准)(2)根据对主体的约束程度,可分为强行性规范和任意性规范(多属授权性规范)(3)根据内容确定的方式,可分为确定性规范(绝大多数法律属于)、准用性规范和委任性规范;8、法的渊源:用以表现法的各种具体形式(1)法的渊源与法的本质的关系是形式与内容的关系;(2)法的渊源的种类一类是国家机关制定的各种规范性文件(指国家机关在其职权范围内,按照法定程序制定和颁布的含有一定的具有普遍约束力的行为规则的法律文件,即成文法或制定法)一类是国家认可的但不具备文字形式的习惯,即习惯法或不成文法(注意:判例是一种不成文法)9、法的分类(1)根据法的创制方式和表现形式,可分为成文法和不成文法(2)根据法的内容、效力和制定程序,可分为根本法(宪法)和普通法(泛指宪法除外的所有法律)(3)根据法的内容,可分为实体法(实际内容上规定主体的权利和义务的法律,如民法、刑法)和程序法(为了实体权利和义务的实现而制定的关于程序方面的法律,如刑事诉讼法、民事诉讼法、行政诉讼法、仲裁法)(4)根据法的空间效力、时间效力或对人的效力,可分为一般法和特别法(5)根据法的主体、调整对象和渊源可分为国际法(主体主要是国家)和国内法(主体主要是该国的公民和社会组织)(6)以法律运用的目的,可分为公法(以保护公共利益为目的,比如宪法、刑法、行政法、诉讼法)与私法(以保护私人利益为目的,比如民法、商法和国际私法)(7)法系(1)大陆法系:指欧洲大陆上源出于罗马法,以1804年《法国民法典》和《德国民法典》为代表,所以又称罗马法系或民法法系,罗马——德意志法系。

法学概论试题及答案.txt25爱是一盏灯,黑暗中照亮前行的远方;爱是一首诗,冰冷中温暖渴求的心房;爱是夏日的风,是冬日的阳,是春日的雨,是秋日的果。

本文由lllyygyfnhc 贡献doc文档可能在WAP端浏览体验不佳。

建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。

法学概论试题及答案一、选择题(从下列各题四个备选答案中选出一个或三个正确的答案,并将其代号一填在题干后的括号内。

答案选错或未选择全对着,该题不得分。

每小题 1 分,共 20 分)1.法律意识的内容包括 ( )A.对法律的基本看法 B.对行为合法性的评价 C.法律制度D.审判程序2.公法和私法是 ( )A.前苏联法律的分类 B.当代中国法律的分类C.西方法律的分类 D.古代中国法律的分类3.根据我国宪法的规定,决定特赦的权力属于( )A.全国人民代表大会 B.全国人民代表大会常务委员会C.国务院 D.最高人民法院4.我国宪法规定的政治权利和自由包括 ( ) A.选举权和被选举权 B. 罢工自由 C.言论、出版、集会自由D.宗教信仰自由5.根据《中国人民共和国治安管理处罚条例》的规定。

有条例中所列举的违反交通管理行为不够刑事处罚的,可处以 ( ) A.15 日以下拘留 B.劳劝教养 C.200 元以下罚款 D.警告6.就行政法与行政法规的关系而言( )1A.行政法就是指的行政法规 B.行政法是行政法规的渊源之一C.行效法规是行政法的渊源之—D.行政法与行政法规是效力不同的法律规范7.在下列各项中,属于一切犯罪构成的必要条件的是 ( )A.人犯罪动机B.犯罪目的 C.危害行为 D.危害后果8.按照我因刑法的规定,下列属于从重处罚的情节有 ( )A.累犯 B.犯罪既遂 C.主犯 D.拐卖人口情节特别严重的9.外国人在我国领域内犯罪( )A.一律适用我国刑法B.除了享有外交特权和豁免权的外国人一律适用我国刑法C.所犯之罪按我国刑法规定,最低刑为三年以上有期徒刑的一律适用我国刑法D.如果其本国法律也认为是犯罪的,一律适用我国刑法10.某甲破门入室行窃,正翻箱倒柜时,闻事主回家的脚步声,慌忙跳窗逃跑。

名词解释1、法律责任:是指由违法行为引起的、依法应承担的强制性法律后果。

2、法律继承:法的继承是指不同历史类型的法之间的延续、相继、继受,一般表现为旧法对新法的影响和新法对旧法的承接和继受,是纵向的“扬弃”。

3、法律移植:法的移植指的是特定国家(或地区)的某种法律规则或制度移植到其他国家(或地区)。

4、行政许可:是指行政机关根据公民、法人或者其他组织的申请,经依法审查,准予其从事特定活动的行为。

5、法的渊源:简称法源,又称为法的形式。

是指法的具体的外在表现形态,是由不同国家机关制定或认可的,具有不同法律效力或法律地位的各种类别的规范性文件的总称。

6、法律规则:也叫法律规范,是由国家指定或认可的,反映掌握国家政权的阶级的意志,具有普遍的约束力,并以国家强制力保证实施的行为规则。

7、法系:是西方法学家根据法的历史传统和形式上的特点对法所作的分类,是指凡属于同一历史传统,在形式上具有相同特点的法就构成一个法系。

8、法律关系:法律关系是在法律规范调整社会关系的过程中所形成的人们之间的权利和义务关系。

9、权利能力:又称权义能力,是指能够参与一定的法律关系,依法享有一定权利和承担一定义务的法律资格。

公民的权利能力始于出生终于死亡,法人的权利能力始于成立终于解散。

10、行为能力:是指法律关系主体能够通过自己的行为实际取得权利和履行义务的能力。

从年龄和神智两个方面来进行判断。

分为:完全行为能力人、限制行为能力人和无行为能力人。

11、法律事实:就是法律规范所规定的,能够引起法律关系产生、变更和消灭的客观情况或现象。

12、行政处罚:是指行政主体依据法律的规定,对违反行政法律规范的公民,法人或者其他组织所实施的行政制裁13、立法:也称法的制定,是指一定的国家机关依照法定职权和程序,制定、修改和废止规范性法律文件的专门活动。

它是国家的一项基本职能。

14、法律制裁:是指由专门机关对违法者因其所应负的法律责任而依法采取的具有惩罚性的强制措施。

一、单项选择题(本大题共15小题,每道题3.0分,共45.0分)1.在试用期内,劳动者可以( )与用人单位解除劳动合同。

A.随时通知B.提前30日通知C.提前一个月通知D.不可以2.逮捕后,除有碍侦查或者无法通知的情形外,应当把逮捕的原因和羁押处所,在( )小时内通知被逮捕人的家属。

A.12B.24C.48D.723.一住店客人未付房钱即要离开旅馆去车站,旅馆服务员见状揪住他不让走,并打报警电话。

客人说“你不让我走还限制我自由,我要告你们旅馆,耽误了乘火车要你们赔偿”。

旅馆这样做的性质应如何认定?A.属于侵权,系侵害人身自由权B.属于侵权,系积极侵害债权C.不属于侵权,是行使抗辩权之行为D.不属于侵权,是自助行为4.法的起源经历了由习惯到习惯法再到()的发展过程。

A.成文法B.普通法C.衡平法D.政策5.法律议案的通过,须由全国人民代表大会全体代表()通过。

A.三分之二以上多数B.二分之一以上C.五分之二以上D.五分之三以上多数6.三岁的美美父母离婚时,法院判决美美由父亲抚养。

次年美美的父亲因病去世。

美美的爷爷奶奶以其一直照顾美美为由,与美美的母亲争夺对美美的监护权。

依照我国民法通则的有关规定,谁对美美有监护权()。

A.美美的母亲B.美美的爷爷奶奶C.美美的母亲与美美的爷爷奶奶共同享有监护权D.法院可根据美美的意愿判决7.根据刑法规定,下列不属于附加刑的刑种有()。

A.罚金B.剥夺政治权利C.没收财产D.拘役8.我国行政诉讼法规定,对行政案件的审理,实行()。

A.全面性审理原则B.合法性审理原则C.合法性审理原则为主,合理性审查原则为辅D.既审查具体行政行为的合法性,又审查合理性9.我国在法的适用对象上采取()原则。

A.属人原则B.属地原则C.保护原则D.综合原则10.某地方政府以立法形式截留中央用于救灾的专项拨款,并将此款用于政府向某工程的投资入股,该地方政府的行为构成()。

A.抽象行政行为违法B.具体行政行为违法C.合法行政行为D.非法集资11.《联合国宪章》作为全世界最大的国际组织的法律文件,就其本质而言,()。

马克思主义认为,法不是从来就有的,也不会永恒存在,是人类社会发展到一定历史阶段才出现的社会现象。

法是随着生产力的发展、社会经济的发展、私有制和阶级的产生、国家的出现而产生的。

私有制和商品经济的产生是法产生的经济根源。

阶级的产生是法产生的阶级根源社会的发展是法产生的社会根源法产生的标志:特殊公共权力系统即国家的产生。

权利和义务观念的形成。

法律诉讼和司法的出现法的本质第一,法是统治阶级意志的体现。

:法是“意志”的体现或反映。

法是“统治”阶级意志的反映。

法是统治“阶级”的意志的反映。

法是“被奉为法律”的统治阶级的意志。

第二,法的内容是由统治阶级的物质生活条件决定的。

法的本质所揭示的并不是某个惟一的、终极的要素,而是法内在的一种矛盾关系。

主观方面——法是国家意志和统治阶级意志的体现。

客观方面——法的内容是由一定的社会物质生活条件所决定的。

前者是法的国家意志性和阶级意志性,后者是法的物质制约性。

法的物质制约性和法的阶级意志性是法的不同层次的本质属性,二者具有辩证统一的关系。

法的特征:法是调整人的行为的社会规范。

法是出自国家的社会规范。

法是规定权利和义务的社会规范。

法是由国家保证实施的社会规范法治的内涵:“法治”是一种治国方略或社会调控方式。

“法治”是一种依法办事的原则。

“法治”是一种良好的法律秩序。

“法治”代表着某种具有价值规定性的社会生活方式。

法治的基本特征:法律至上、法律必须具有一般性、法律必须具有公开性、法律非溯及既往法律必须清晰明了、法律必须具有统一性、法律普遍得到遵守、审判独立、诉讼应当易行法治的基础:法治的经济基础:商品经济和市场经济。

法治的政治基础:民主政治法治的文化基础:理性文化法制与法治的区别“法治”强调的是通过法制对国家和社会事务的管理,不仅要有完备的法律,而且要树立法律的权威,并且是“良法之治”,它与“人治”直接对立。

“法制”是静态的,强调的是法律和制度的存在。

法制并不必然是民主的,可以成为专制的工具。

王女士与其丈夫是汽车运输专业户。2001年4月,王女士的丈夫因车祸死亡。不久,王女

士便与未婚男子李某未婚同居,继续从事专业运输。2005年,李某也因车祸死亡,此时,

王女士有存款150万元,而李某的存款只有3万元。李某的父母不仅主张继承李某的3万

元存款,而且要求从王女士的存款中分得50万元,理由是王女士的l50万元为李某与王女

士的夫妻共同财产,应有75万元为李某的遗产。而王女士不仅分文不给,还要求继承李某

的3万元遗产,双方争执不下,诉讼至法院。

请问:法院应该如何判决?为什么?

法院应该作如下判决: (1) 李某的父母继承李某的 3 万元遗产, 王女士不能

继承李某的遗产。 因为王女士与李某之间无合法的夫妻关系, 不能作为李某遗

产的继承人;

(2) 李某的父母不能从王女士处分得财产。 理由是李某与王女士无合法的夫妻

关系, 王女士的财产不能作为李某的遗产。

简述我国宪法规定的公民的社会经济权利。

(1) 公民的劳动权利; (2) 公民的合法财产所有权和私有财产继承权;(3)

劳动者的休息权;(4) 退休人员的生活保障权;(5)物质保障权。

如何理解我国宪法规定的政体的含义。

政体是国家的基本政治制度, 亦即国家的政权组织形式。 是指掌握国家政权的阶级采取何

种形式去组织反对敌人、 保护自己的政权机关。 我国宪法规定, 中华人民共和国的一切

权力属于人民, 人民行使国家权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。

这表明我国的政体是人民代表大会制度。