刑罚55条必背

- 格式:doc

- 大小:58.00 KB

- 文档页数:12

刑法总论重点总结(张明楷教材版)刑法学备考,重点ing.论述题:一、论刑法上的罪刑法定原则(20分)答:罪刑法定原则是刑法三大基本原则之一,我国刑法第三条规定了罪刑法定原则:“法律明文规定为犯罪行为的,依照法律定罪量刑;法律没有明文规定为犯罪行为的,不得定罪处刑。

”因而,罪行法定原则的基本含义是,“法无明文规定不为罪”、“法无明文规定不处罚”。

现在一般认为,罪刑法定的思想基础主要是民主主义与尊重人权主义,或者说是民主与自由。

罪行法定原则的具体内容分为“形式的侧面”与“实质的侧面”。

形式的侧面,法律主义、禁止事后法、禁止类推解释、禁止不定(期)刑,是罪行法定原则的传统内容,被称为“形式的侧面”。

法律主义是指规定犯罪及其后果的法律必须是成文的法律;法官只能根据成文法律定罪量刑。

其具体要求是:规定犯罪及其后果的法律只能是立法机关指定的法律,故行政规章不能制定刑法;规定犯罪及其后果的法律必须由本国通用的文字表述;习惯法和判例法不得作为刑法的渊源。

禁止事后法也即禁止溯及既往,禁止溯及既往原则源于法律的本质、也是保障国民自由的要求、既是司法原则也是立法原则。

类推解释是指需要判断的具体事实与法律规定的构成要件基本相似时,将后者的法律效果适用于前者。

实质的侧面包括两个方面的内容,一是刑罚法规的明确性原则,二是刑罚法规的内容的适正的原则。

后者又包含两个方面的要求:禁止处罚不当罚的行为,禁止不均衡、残虐的刑罚。

明确性表示这样一种基本要求:规定犯罪的法律条文必须清楚明确,使人能确切了解违法行为的内容,准确地确定犯罪行为与非犯罪行为的范围,以保障该规范没有明文规定的行为不会成为该规范的适用的对象。

禁止处罚不当罚的行为,就是指刑罚法规只能将具有处罚根据或者说值得科处刑罚的行为规定为犯罪,从而限制立法权。

实现罪刑法定原则,要求适当改变观念、司法体制的合理性、合理解释刑法、正确定罪量刑。

二、论犯罪的停止形态。

答:犯罪的停止形态主要是指犯罪的既遂及犯罪的特殊形态(犯罪预备、犯罪未遂和犯罪中止)。

刑事诉讼法规定的强制措施有哪些刑事诉讼法是指国家制定或认可的调整刑事诉讼活动的法律规范的总称。

刑事诉讼法中,对于强制措施具有明确的规定。

下面由店铺为你详细介绍刑事诉讼法规定的强制措施的相关法律知识。

刑事诉讼法规定的强制措施一、强制措施的概念刑事诉讼中的强制措施,是指公安机关、人民检察院和人民法院为了保证刑事诉讼的顺利进行,依法对刑事案件的犯罪嫌疑人、被告人的人身自由进行限制或者剥夺的各种强制性方法。

二、扭送刑事诉讼法第63条规定:“对于有下列情形的人,任何公民都可以立即扭送公安机关、人民检察院或者人民法院处理:(一)正在实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的;(二)通缉在案的;(三)越狱逃跑的;(四)正在被追捕的。

”特别关注:公安机关、人民检察院和人民法院对于公民扭送来的人都应当接受,并立即进行审查,对不属于自己管辖的,应当移送有管辖权的机关;该采取紧急措施的,应先采取紧急措施。

扭送不是强制措施。

三、拘传拘传是指人民法院、人民检察院和公安机关,对未被逮捕、拘留的犯罪嫌疑人、被告人依法强制其到指定地点接受讯问的一种强制方法。

特别关注:传唤不是强制措施,适用于所有当事人,不得使用戒具;拘传则仅适用于犯罪嫌疑人、被告人,可使用戒具。

在刑事诉讼中,可以不经传唤而径行拘传犯罪嫌疑人、被告人。

1、刑诉法第92条:“对于不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人,可以传唤到犯罪嫌疑人所在市、县内(所在市、县外则不行)的指定地点或者到他的住处进行讯问,但是应当出示人民检察院或者公安机关的证明文件。

传唤、拘传持续的时间最长不得超过十二小时。

不得以连续传唤、拘传的形式变相拘禁犯罪嫌疑人。

”2、拘传应由县(区)以上公安机关负责人、人民检察院检察长、人民法院院长批准,签发《拘传证》(法院称为《拘传票》)执行拘传的公安司法人员不得少于2人。

3、拘传时,应当向被拘传人出示《拘传证》并责令其在拘传证上签名(盖章)、按指印。

执行拘传的公安司法人员不得少于2人。

河南专升本法学必背100个名词解释1.罪刑相适应原则:刑罚的轻重,应当与犯罪分子所犯罪行和承担的刑事责任相适应。

2.犯罪故意:是指明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且希望或者放任这种结果发生的一种心理态度。

3.犯罪过失:是指行为人应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果,因为疏忽大意而没有预见,或者已经预见而轻信能够避免,以致发生这种结果的心理态度。

3.正当防卫:指为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害,而采取的制止不法侵害的行为,对不法侵害人造成损害的,属于正当防卫,不负刑事责任。

4.紧急避险:指为了避免公共利益、本人或者他人的人身和其他权利免受正在发生的危险,不得已而采用的损害另一个较小合法利益的行为。

5.犯罪预备是指为了犯罪,准备工具,制造条件,但由于行为人意志以外的原因而未能着手实行犯罪的情形。

6.犯罪中止:指在犯罪过程中,自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的形态。

7.犯罪未遂:是指已经着手实行犯罪,由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的形态。

8.累犯,是指因犯罪而受过一定的刑罚处罚,在刑罚执行完毕或者赦免以后在法定期限内犯一定之罪的罪犯。

9.自首:是指犯罪以后自动投案,如实供述自己罪行的行为,或者被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的行为。

10.缓刑:是指对于被判处拘役、3年以下有期徒刑的犯罪人,根据其犯罪情节和悔罪表现,如果暂缓执行刑罚确实不致再危害社会,就规定一定的考验期,暂缓刑罚的执行:在考验期内,如果遵守一定条件,原判刑罚就不再执行的一项制度。

11.刑法的溯及力:是指刑法生效后,对它生效前未经审判、判决未确定或者未裁定的行为是否具有追溯适用效力,如果具有适用效力,则有溯及力,否则就是没有溯及力。

12.假释,是一种附条件将罪犯提前释放的刑罚制度。

我国刑法中规定的假释制度是:对被判处有期徒刑或者无期徒刑的犯罪分子,在执行一定刑期之后如果确有悔改表现,不致再危害社会的,规定一定的考验期限,予以提前释放13.转化型抢劫:犯盗窃、诈骗、抢夺罪,为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的,依照抢劫罪定罪处罚。

刑事办案程序常用条文1、立案公安机关工作中发现:《刑事诉讼法》第83条。

公民报案、控告、举报、自首、行政机关移送:《刑事诉讼法》第86条。

2、撤销案件《刑事诉讼法》第15条:情节显著轻微、危害不大,不认为是犯罪的;犯罪已过追诉时效期限的;经特赦令免除处罚的;依照刑法告诉才处理的犯罪,没有告诉或者撤回告诉的;犯罪嫌疑人、被告人死亡的;其他法律规定免予追究刑事责任的。

第15条规定的是有犯罪事实因法定情形(六种)不追究刑事责任的适用。

《刑事诉讼法》第130条:没有犯罪事实;根据刑法第17条和18条规定不负刑事责任的。

3、不予立案没有犯罪事实、不需要追究刑事责任:《刑事诉讼法》第86条。

4、移送案件《刑事诉讼法》第84条第3款。

5、破案《公安机关办理刑事案件程序规定》第166条、第167条。

6、拘传《刑事诉讼法》第50条。

7、取保候审取保无危险性,拘留后证据已足但无逮捕必要的:《刑事诉讼法》第51条第1款。

应当逮捕,但患重病,怀孕、哺乳的妇女:《刑事诉讼法》第60条第2款。

逮捕证据不足:《刑事诉讼法》第65条。

拘留期间检察不捕需要继续侦查:《刑事诉讼法》第69条第3款。

羁押到期仍需侦查:《刑事诉讼法》第74条。

8、保证金/保证人保证《刑事诉讼法》第53条。

9、退还保证金取保候审结束时,在判决生效时不用解除取保候审,只需退还保证金:《刑事诉讼法》第56条第2款。

10、没收保证金《刑事诉讼法》第56条。

11、对保证人罚款《刑事诉讼法》第55条。

(四部委《关于取保候审若干问题的规定》第16条规定为1000元以上2万元一下)12、解除取保候审《刑事诉讼法》第58条第2款。

13、监视居住监视无危险性,拘留后证据已足但无逮捕必要的《刑事诉讼法》第51条第1款。

应当逮捕,但患重病,怀孕、哺乳的妇女:《刑事诉讼法》第60条第2款。

逮捕证据不足:《刑事诉讼法》第65条。

拘留期间检察不捕需要继续侦查:《刑事诉讼法》第69条第3款。

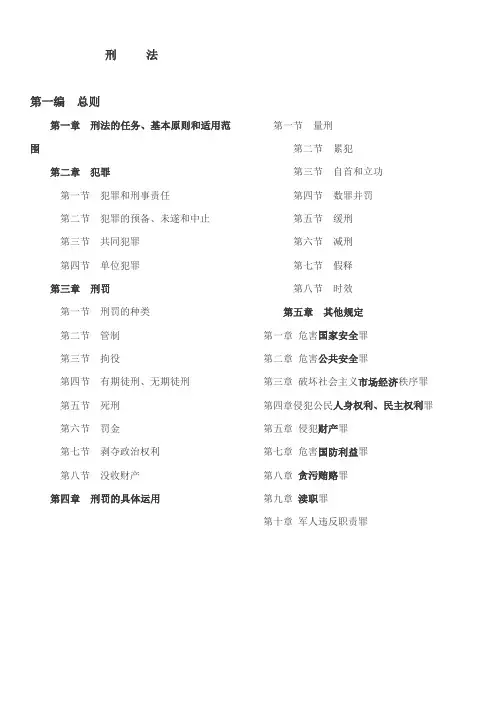

刑法第一编总则第一章刑法的任务、基本原则和适用范围第二章犯罪第一节犯罪和刑事责任第二节犯罪的预备、未遂和中止第三节共同犯罪第四节单位犯罪第三章刑罚第一节刑罚的种类第二节管制第三节拘役第四节有期徒刑、无期徒刑第五节死刑第六节罚金第七节剥夺政治权利第八节没收财产第四章刑罚的具体运用第一节量刑第二节累犯第三节自首和立功第四节数罪并罚第五节缓刑第六节减刑第七节假释第八节时效第五章其他规定第一章危害国家安全罪第二章危害公共安全罪第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第四章侵犯公民人身权利、民主权利罪第五章侵犯财产罪第七章危害国防利益罪第八章贪污贿赂罪第九章渎职罪第十章军人违反职责罪目录起止条文罪数第一章危害国家安全罪102至11312第二章危害公共安全罪114至13952第三章破坏社会主义市场经济秩序罪(108)第一节生产、销售伪劣商品罪140至1509第二节走私罪151至15710第三节妨害对公司、企业的管理秩序罪158至16917第四节破坏金融管理秩序罪170至19130第五节金融诈骗罪192至1998第六节危害税收征管罪200至21114第七节侵犯知识产权罪212至2197第八节扰乱市场秩序罪220至23013第四章侵犯公民人身权利、民主权利罪231至26142第五章侵犯财产罪262至27513第六章妨害社会管理秩序罪(136)第一节扰乱公共秩序罪276至30350第二节妨害司法罪304至31620第三节妨害国(边)境管理罪317至3228第四节妨害文物管理罪323至32810第五节危害公共卫生罪329至33611第六节破坏环境资源保护罪337至34515第七节走私、贩卖、运输、制造毒品罪346至35611第八节组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫罪357至3616第九节制作、贩卖、传播淫秽物品罪362至3665第七章危害国防利益罪367至38023第八章贪污贿赂罪381至39514第九章渎职罪396至41837第十章军人违反职责罪419至45031刑法罪名的历史沿革一、1997年修订后的《刑法》施行后,1997年12月9日最高人民法院通过《关于执行〈中华人民共和国刑法〉确定罪名的规定》,确定了413个罪名。

刑罚人道主义的规则摘要:刑罚作为最后一道对犯罪行为制裁,进而保障社会利益的措施,其存在的人道主义精神更应该得到社会的重视。

具体化为它的两个规则,保障了犯罪人作为人的基本需求。

在中国现有的法制体系里存在诸多的法治弊端,需要得到刑罚人道主义的改进。

关键词:人道主义刑罚人道性刑罚人道主义规则“一切科学对于人性总是或多或少的有些关系,任何学科不论似乎与人性离得多远,它们总是会通过这样或那样的途径回到人性。

”——休谟中国哲学主要从论理学的角度界定人性,往往存在善恶之分。

而西方哲学中,性之善恶虽然也与人性有关,但人性研究主要集中在理性与经验之争。

人是理性人与经验人的统一。

故而在人性分析的方法上应当坚持个体与整体的统一.本文即从人是理性人经验人的统一的角度分析。

以人性为基础,看待刑罚,必将为刑罚找到一个合理存在的理由,并且为它的存在寻求合适的外衣。

一、人道主义概述很早,人们就意识到人的价值问题,古昔腊普罗泰戈拉提出:“人是万物的尺度。

”中国古代荀子认为,“人有气、有生、有知且有义,故最为天下贵也。

”①什么是刑罚人道主义?刑罚人道主义,就是国家在惩罚犯罪的时候,要求是以一种人性的态度来对待罪犯,把犯罪人看做人,犯罪人本身就是人,这就是一个最简单的、最核心的含义。

通常的把人当人看,即使他犯了罪,甚至他在犯罪的时候可能是非常的可以说是穷凶极恶的,但是社会还要把他作为一个人来对待,所以他作为人的一些最基本的东西,国家是不能剥夺的,我们在剥夺他一些权益的时候,我们还要受到一些人道的原则和规则与制约和约束,这就是我们说的人道主义它的一个很重要的、很最基本的含义。

那么,人道主义到底说,其实人只要是开始认识到自己是人,认识到自己和动物的差异以后,人就开始有一种自己关心自己人类,来思考人类命运的一种情感和哲学的思考。

公安基础知识-200(总分100, 做题时间90分钟)一、判断题1.要在社会各个方面健全预警制度,加强预防设施的建设,检查、堵塞各种治安漏洞。

( )SSS_JUDGEMENT正确错误分值: 1答案:错误[解析] 要在社会各个方面健全治安防范制度,加强预防设施的建设,检查、堵塞各种治安漏洞。

2.要建立预警制度,通过治安信息的收集与分析,不断提高对治安危害的预见性,加强事后控制。

( )SSS_JUDGEMENT正确错误分值: 1答案:错误[解析] 建立预警制度的目的在于加强超前控制,而非加强事后控制。

3.围绕治安问题开展的社会改造,是维护社会治安的战略性措施。

( )SSS_JUDGEMENT正确错误分值: 1答案:错误[解析] 围绕治安问题开展的社会教育,是维护社会治安的战略性措施。

4.防治治安危害的思想教育,是有广泛社会性的思想工作,要发动各个部门,特别是宣传、教育、新闻、出版等部门,以健康的、进步的思想占领思想阵地。

( )SSS_JUDGEMENT正确错误分值: 1答案:错误[解析] 防治治安危害的社会教育,是有广泛群众性的思想工作,要在党委和政府领导下,发动各个部门,特别是宣传、教育、新闻、出版等部门,以健康的、进步的思想占领思想阵地。

5.减少治安问题的发生,只能靠治安行政管理工作。

( )SSS_JUDGEMENT正确错误分值: 1答案:错误[解析] 除了治安行政管理工作之外,抓好其他方面的行政管理,如市场、工商、财贸、税务、卫生、海关、教育等方面的行政管理,也可以大量地减少治安问题的发生。

6.所谓“治理”,一个很重要的方面是“建设”,这是社会治安综合治理工程的一项积极措施。

因此,应是边治边建,治中有建。

( )SSS_JUDGEMENT正确错误分值: 1答案:正确7.社会治安综合治理的规范建设,就是要使全社会,特别是有关的各级领导,用科学的综合治理的理论与知识武装头脑。

( )SSS_JUDGEMENT正确错误分值: 1答案:错误[解析] 社会治安综合治理的思想建设,就是要使全社会,特别是有关的各级领导,用科学的综合治理的理论与知识武装头脑。

55. 保护所有人不遭受强迫失踪宣言联合国大会一九九二年十二月十八日第47/133 号决议通过大会,考虑到,依照《联合国宪章》和其他国际文书所宣布的原则,承认人类大家庭所有成员的固有尊严、平等及不可剥夺的权利是世界上自由、正义及和平的基础,铭记各国依照《宪章》特别是第五十五条有义务促进普遍尊重和遵守人权和基本自由,深感关切的是,在许多国家里,往往不断发生被强迫失踪的事件,即政府不同部门或不同级别的官员,或一些代表政府行事或得到政府直接或间接支持、同意或默许的有组织团体或个人,违反其本人的意愿而予以逮捕、拘留或绑架,或剥夺他们的自由,随后又拒绝透露有关人员的命运或下落,或拒绝承认剥夺了他们的自由,结果将这些人置于法律保护之外,认为被强迫失踪损害了一切尊重法治、人权和基本自由的社会的最重要价值观念,而且此类有计划有组织的行为是一种危害人类的罪行,回顾其1978 年12 月22 日第33/173 号决议,其中大会表示关切世界各地有关被强迫或非自愿失踪的报道以及这种失踪造成的痛苦和不幸,并吁请各国政府责成执法部门和保安部队在法律上为可能导致人们被强迫或非自愿失踪的过分行为负责,还回顾1949 年8 月12 日各项《日内瓦公约》和1977 年《附加议定书》规定对武装冲突受害者的保护,特别考虑到《世界人权宣言》和《公民权利和政治权利国际盟约》的一些有关条文,其中规定保护生命权、人身自由与安全权、免受酷刑的权利以及在法律面前人的地位得到承认的权利,还考虑到《禁止酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格的待遇或处罚公约》,其中规定各缔约国应采取有效措施防止和惩罚酷刑行为,铭记《执法人员行为守则》、《执法人员使用武力和火器的基本原则》、《为罪行或滥用权力行为受害者取得公理的基本原则宣言》和《囚犯待遇最低标准规则》,申明为了防止被强迫失踪,有必要确保严格遵守载于1988 年12 月9 日第43/173 号决议附件的《保护所有遭受任何形式拘留或监禁的人的原则》和载于经济及社会理事会1989 年5 月24 日第1989/65 号决议附件并得到大会1989 年12 月15 日第44/162 号决议批准的《有效防止和调查法外处决、任意处决和即审即决事件的原则》,铭记造成被强迫失踪的行为违反了上述国际文书的规定,但还须制订一项文书,将造成人们被强迫失踪的一切行为列为极其严重的罪行,并确定惩罚和防止这种行为的标准,1. 宣布本《保护所有人不遭受强迫失踪宣言》是适用于所有国家的原则文书;2. 敦促作出一切努力,使本宣言普遍为人所知并广泛得到遵守。

案例分析(宪法部分)◆破坏社会主义制度案案例:王某在初中读书时,由于好打架斗殴,不思证书,成绩不佳,多次被老师批评,1985年初中毕业没有考上高中,在家住闲。

此期间,其父因犯强奸罪被判刑。

1986年其父托人将他送入职中,因为其父犯罪,使他受连累,同学骂他是杂种。

同时,又因学习不好、好斗,老师也歧视他。

这使他心理受压抑而不满,乃至怨恨这个社会不公平。

于是他偷偷写了一张攻击社会主义的大字报,并连夜贴在县政府大门口的墙上,3天后被捕。

评析:王某由于家庭和个人的问题,由怨恨而牵怒于政府,进而仇视社会主义。

中华人民共和国宪法第一章第一条规定:“社会主义制度是中华人民共和国的根本制度。

禁止任何组织或个人破坏社会主义制度。

”王某的攻击社会主义制度的行为,构成的破坏社会主义制度的行为,为了维护宪法的尊严和保卫社会主义制度,王某理应受到法律的惩罚。

◆破坏国空制度和国家机构案案例:孙某,男,19岁,运输公司工人。

杨某,男,20岁,红星变压器厂工人。

高某,男,21岁,仪表厂工人。

孙某、杨某、高某从1984年4月起,多次共谋策动劫持飞机,准备外逃投敌。

7月25日,他们利用骗取的介绍信,购买了机票,携带炸药、匕首、指南针、民航示意图混上飞机。

当飞机抵无锡上空时,他们手持凶器,身绑炸药,冲进驾驶舱,威逼机组人员改变航向劫机外逃,并刺伤机组人员和旅客,叫嚣要杀死共产党员,呼喊批革命中号。

经机组人员和旅客奋起搏斗,罪犯当场被抓获。

评析:宪法第一条规定:“中华人民共和国是工人阶级领导的,以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家。

社会主义制度是中华人民共和国的根本制度。

禁止任何组织或者个人破坏社会主义制度。

”孙某等劫机投敌的行为,是仇视人民民主专政的政权和仇视社会主义制度的严重犯罪行为,并且手持凶器,身绑炸药,威逼驾驶员改变航向,呼喊反革命口号,叫嚣要杀死共产党员,实施了危害中华人民共和国的行为。

这种行为实属对国家和对人民危害特别严重,我国司法机关对其必将依法惩处。

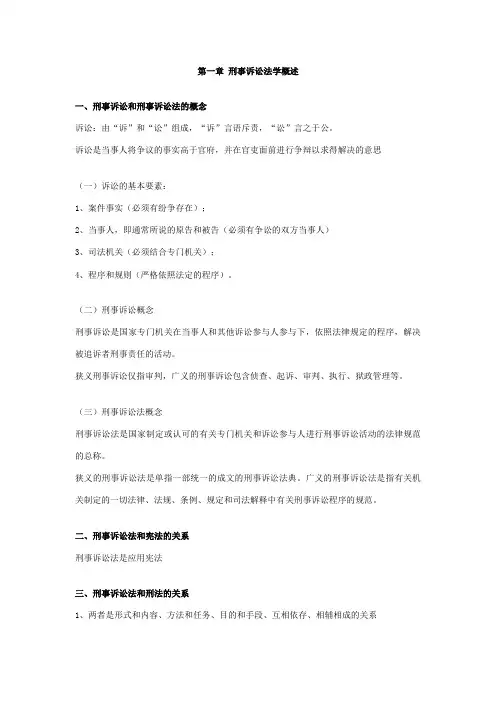

第一章刑事诉讼法学概述一、刑事诉讼和刑事诉讼法的概念诉讼:由“诉”和“讼”组成,“诉”言语斥责,“讼”言之于公。

诉讼是当事人将争议的事实高于官府,并在官吏面前进行争辩以求得解决的意思(一)诉讼的基本要素:1、案件事实(必须有纷争存在);2、当事人,即通常所说的原告和被告(必须有争讼的双方当事人)3、司法机关(必须结合专门机关);4、程序和规则(严格依照法定的程序)。

(二)刑事诉讼概念刑事诉讼是国家专门机关在当事人和其他诉讼参与人参与下,依照法律规定的程序,解决被追诉者刑事责任的活动。

狭义刑事诉讼仅指审判,广义的刑事诉讼包含侦查、起诉、审判、执行、狱政管理等。

(三)刑事诉讼法概念刑事诉讼法是国家制定或认可的有关专门机关和诉讼参与人进行刑事诉讼活动的法律规范的总称。

狭义的刑事诉讼法是单指一部统一的成文的刑事诉讼法典。

广义的刑事诉讼法是指有关机关制定的一切法律、法规、条例、规定和司法解释中有关刑事诉讼程序的规范。

二、刑事诉讼法和宪法的关系刑事诉讼法是应用宪法三、刑事诉讼法和刑法的关系1、两者是形式和内容、方法和任务、目的和手段、互相依存、相辅相成的关系2、传统关系说(主从论)、现代关系说(同等论、从主论)3、我国重实体,轻程序四、刑事诉讼法的效力案例一:某国驻华商社的工作人员阿明策划、参与了与国内犯罪分子走私犯罪活动。

对阿明的刑事责任问题,应当如何解决? AA、合用我国法律追究其走私罪的刑事责任B、通过外交途径解决C、合用其本国的法律追究其走私罪的刑事责任D、直接驱逐出境案例二:2023年1月5日,在我国驻美国使领馆内发生了一起谋杀案,此案原则上应:A A、合用我国的刑事诉讼法 B、合用美国的刑事诉讼法C、合用国际条约D、以上都可以案例三:张某2023年4月与邻居王某因琐事发生争吵,后潜入王某住处开煤气导致王某中毒窒息死亡。

案发后张某逃跑。

2023年2月上海警方在云南将其逮捕归案,问案件审理中应遵循哪一部刑事诉讼法?AA、合用新的刑事诉讼法B、合用旧的刑事诉讼法C、都可以D、分时间合用(一)空间效力原则性规定为:凡在我国领域内犯罪需要追究刑事责任的。

法律常识100条1.法是由国家制定、认可并保证实施的,反映由特定物质生活条件所决定的统治阶级的意志,以权力和义务为内容,以确认、保护和开展统治阶级所期望的社会关系、社会秩序和社会开展目标为目的的行为标准体系。

2.法的本质①是统治阶级意志的表达②法的内容是由统治阶级的物质生活条件决定的3.法的特征:①法是调整人的行为的社会标准②法是出自国家的社会标准③法是规定权利和义务的社会标准④法是由国家保证实施的社会标准4.国家创立法的方式主要有:①制定②认可5.法律关系:是在法律调整人们行为过程中形成的权利、义务关系,是一种特殊的社会关系。

6.法律关系的构成要素:主体、客体、内容7.法律关系客体,主要有以下四类:①物②行为③智力成果④人身利益8.法律关系效力:①制定主体地位越高,法律效力越高②新法优于旧法③特别法优于一般法9.法律效力原那么:属人主义、属地主义、保护主义、结合主义10.法的生效时间:①自公布之日生效②由该法规定生效时间③由专门决定规定某法的生效时间④规定法律公布后满足11.法律终止效力的时间,有明示废止和默示废止两种12.法律责任的构成要件:①客体:社会关系②客观要件:违法结果、违法因果关系③主体:自然人、法人④主体要件:心里态度13.法律责任的免除条件:①时效免责②自首或立功③不起诉和协议免责④因履行不能而免责14.法律责任的实现方式:制裁、补救、强制15.国家立法权:立法机关以国家的名义制定法律的权利,是独立、完整和最高的国家权利,它集中表达了全体人民的共同意志和整体利益,是维护国家法制统一的关键所在。

16.立法原那么:①合宪原那么②民主原那么③科学原那么17.我国现行的立法体制:一元、两级、多层次18.法律案审议的结果:提付表决、搁置、终止审议19.我国宪法规定,中华人民共和国主席根据全国人民代表大会的决定和全国人大常委会的决定,公布法律20.法的实施方式:法的遵守、法的执行和法的适用21.我国守法主体:公民、国家机关、武装力量、社会团体、企事业、我国领域内外国组织、外国人和无国籍人22.我国法的适用主体是司法机关:法院和检察院23.我国法律解释体制:一元多级24.法律解释权属于全国人民代表大会常务委员会25.我国国体:人民民主专政26.中国共产党是执政党,各民主党派是参政党,坚持中国共产党的领导,坚持四项根本原那么,是合作的政治根底;长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共是合作的根本方针。

1:某旅馆由于多次违反旅馆业管理规定,公安机关依法吊销其特种行业许可证,同时应当依法收缴非法财物、追缴违法所得。

正确错误【答案】正确【解析】《治安管理处罚法》第11条规定:办理治安案件所查获的毒品、淫秽物品等违禁品,赌具、赌资,吸食、注射毒品的用具以及直接用于实施违反治安管理行为的本人所有的工具,应当收缴,按照规定处理。

违反治安管理所得的财物,追缴退还被侵害人;没有被侵害人的,登记造册,公开拍卖或者按照国家有关规定处理,所得款项上缴国库。

故选正确。

2:李某使用变造的汇款凭证进行诈骗,数额较大,构成票据诈骗罪。

正确错误【答案】错误【解析】《刑法》第194条第2款规定,使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的,构成金融凭证诈骗罪。

因此,本题错误。

3:人民警察依照规定使用驱逐性、制服性警械,应当以不致违法犯罪行为人伤害为限度。

正确错误【答案】错误【解析】《人民警察使用警械和武器条例》第7条第2款规定:人民警察依照前款规定使用警械,应当以制止违法犯罪行为为限度;当违法犯罪行为得到制止时,应当立即停止使用。

4:某农户非法种植大麻近1亩,被村民举报,公安机关在强制铲除时该农户抗拒铲除,对该农户应以非法种植毒品原植物罪和妨害公务罪数罪并罚。

正确错误【答案】错误【解析】《刑法》第351条第1款规定:非法种植罂粟、大麻等毒品原植物的,一律强制铲除。

有下列情形之一的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金:……(三)抗拒铲除的。

《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(三)》第7款第1款规定:非法种植罂粟、大麻等毒品原植物,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:……(六)抗拒铲除的。

对该农户应当认定为非法种植毒品原植物罪,故本题错误。

5:县公安局将被取保候审人甲由取保候审变更为监视居住措施,原取保候审措施自动解除,不再办理解除取保候审的法律手续。

正确错误【答案】正确【解析】根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第159条规定,取保候审变更为监视居住的,取保候审、监视居住变更为拘留、逮捕的,对原强制措施不再办理解除法律手续。

台湾刑法删除牵连犯的规定【摘要】台湾地区刑法于2005 年重新修正, 刑法第55 条删除了牵连犯的规定, 此种做法具有较大的合理性。

因为牵连犯概念存在着较大的争议, 从一重处段原则在实体法和程序法上更是存在着诸多矛盾之处, 牵连犯理论其实已经陷入进退维谷的困顿境地。

所以大陆刑法应该借鉴台湾地区的做法, 取消牵连犯, 原先适用牵连犯处理的犯罪情形分别按想象竞合犯和数罪并罚处理。

【关键词】牵连犯; 想象竞合犯; 数罪并罚一、引言我国台湾地区“刑法”于2005 年重新修正, 将“刑法”第55 条修改为:“一行为而触犯数罪名者, 从一重处断。

但不得科以较轻罪名所定最轻本刑以下之刑。

”“刑法”第55 条原文为:“一行为而触犯数罪名者, 或犯一罪而其方法或结果之行为犯他罪名者, 从一重处断。

”比较可以看出, 原条文中的“或犯一罪而其方法或结果之行为犯他罪名者”被删除, 实际上表示台湾刑法废除了牵连犯的规定。

修正的刑法之所以删除牵达犯的规定, 理由在于:“牵连犯之实质根据既难有合理之说明, 且其存在亦不无扩大既判力范围, 而有鼓励犯罪之嫌, 实应予删除为当。

至牵连犯废除后, 对于目前实务上以牵连犯予以处理之案例, 在适用上, 则得视其具体情形, 分别论以想像竞合犯或数罪并罚, 予以处断。

”[1]牵连犯作为传统刑法理论上与数罪并罚相对应的一个形态, 是刑法罪数形态理论中的一个重要且复杂的问题, 也是司法实践中运用颇多的一个概念。

应该说, 台湾地区“刑法”本次修订中删除了牵连犯给传统的司法实践带来巨大甚至是颠覆性的冲击, 短时间内可能令人难以接受。

但是这一思路中所蕴含的合理成份和积极因素值得我们学习借鉴, 或许能为完善我们的刑事法律规范和深化司法改革带来某些启迪。

因此我们对牵连犯这一犯罪形态需要重新审视和反思, 以利于刑法理论的进一步完善。

二、牵连犯的问题评析尽管各国理论上和司法实践中对于牵连犯适用和处罚原则曾作过不少研究, 但认识并不一致。

浅析英美刑法中的严格责任关键词:英美刑法;严格责任;含义;特征;分类;原因;借鉴意义可能很多人都会对英美刑法中的“严格责任”感到好奇和迷惑。

我国的许多理论家认为,严格责任是英美刑法中的一种归责制度,它注重法律效率和实践结果,在解决问题的时候,通常采取变通的方法,更注重确定结果的产生,而忽视其结果的合理性。

霍姆斯的一句话就给予了深刻的验证,即法律的生命并非逻辑,而是经验。

举一个典型案例来说,在著名的普林斯案中,普林斯被人指控娶妻一名年龄未满十六周岁的少女,使她失去了父亲应有的监管,普林斯的这种行为违反了《1861年侵犯人身罪法》中的第55 条。

而被告人普林斯的辩词是:这个女子当时自称自己已满十八周岁,他只是被她欺骗了而已,自己并不知道这个实情。

本案的最终结果是普林斯被判有罪。

判罪的原因是:该女子的实际年龄确实未满十六周岁,应当处在父母的监护下,被告人使其脱离了她父母的监管,不符合该女子父母的意愿。

侵犯了该少女父母抚养子女的权利,法庭对他的这种主观心态采取的是严格责任,因此,普林斯仍然要承担法律责任。

[1]严格责任或许难以被一些人接受,但已经被纳入到英美的刑法当中,下面就对其做深入地探讨和分析。

一、严格责任的含义在英美的刑法当中,严格责任的犯罪的定义是:缺乏犯罪心理或者是犯罪主观要件的一种犯罪行为,另外,在特殊情况下,尽管被告人是无意中犯罪的,尽管被告人对必要的犯罪条件不存在犯罪意识,尽管被告人的行为是有一些特殊的原因产生的犯罪,均可能被判罪。

这样,被告人虽没有过错,却仍然要承担刑事责任,这种责任就被称为“严格责任”。

我们不能单纯地理解严格责任,而应该从英美刑法的理论与实践关于犯罪形成模式的有关规定及运用上来看待。

在英美的刑法之中,犯罪的构成要件是过错要件与行为要件的结合。

[2]在追究被告人的刑事责任时,必须证明被告人有行为过错,还要证明被告人的行为是因这种过错发生的,只有这两个条件同时存在,指控才能成立。

2024学年道法中考总复习三大板块汇总,考前必背!(可打印)①道德与心理②法律1. 法律是由国家制定或认可的;由国家强制力保证实施的;对全体社会成员(包括我国公民和我国境内的外国人)具有普遍约束力。

公民在法律面前一律平等,任何人都没有超越法律的特权。

2. 法律与道德、纪律的区别3. 法律给予未成年人特殊保护,符合平等原则中的“不同情况差别对待”,这并不违背法律面前人人平等的原则。

4. 未成年人受到特殊保护,但不等于可以为所欲为,未成年人违法也要承担相应的法律责任。

5. 对未成年人的特殊保护6. 社会规则不会自动起作用,需要人们自觉遵守。

7. 规则与自由并不是对立的,它们是密不可分的,社会规则划定了自由的边界,社会规则是人们享有自由的保障。

8. 维护规则,不仅需要自己自觉遵守,还需要在保证自身安全的前提下,提醒、监督、帮助他人遵守规则。

9. 严重社会危害性是犯罪的最本质特征。

刑事违法性是犯罪的法律标志。

应受刑罚处罚性是犯罪的严重社会危害性和刑事违法性的必然法律后果。

10. 任何违法行为都要承担相应的法律责任,受到一定的法律制裁。

11. 一般违法行为与犯罪(刑事违法行为)的区别12. “一切违法行为都会受到刑罚处罚”“违法行为一定是犯罪行为”的说法是错误的。

13. 最常见的行政违法行为是违反《中华人民共和国治安管理处罚法》的行为。

例如:谎报险情、破坏铁路封闭网等。

14. 行政拘留和罚款是行政违法的标志词。

15. 违法与犯罪既有区别,又有联系,有一般违法行为的人,若不及时改正,任其发展下去,就可能导致犯罪。

16. 预防违法犯罪需要我们杜绝不良行为。

17. 同违法犯罪作斗争是包括我们青少年在内的全体公民义不容辞的责任。

我们要善于斗争,在保全自己、减少伤害的前提下,巧妙地借助他人的力量,采取机智灵活的方式,同违法犯罪行为作斗争。

18. 刑法是规定犯罪和刑罚的法律,刑罚是一种处罚方式,是依照法律对犯罪者实行的强制制裁。

刑事诉讼七大证据规则一、刑诉七大证据规则1、审判机关取证原则。

刑诉法第43条、45条以及《解释》第54、55、56条分别规定了审判机关收集、调取证据的权利义务和一些具体的操作程序。

2、最佳证据规则。

按照法学理论界的通说,最佳证据规则适用于书证,是指原始文字材料的效力优于复制件,因而是“最佳证据”3、非法言词证据排除原则。

言词证据是指以人的语言表述为存在和表现形式的证据。

在法定的证据种类中,证人证言、被害人陈述、被告人供述以及鉴定结论都属于言词证据。

4、口供补强规则。

限制口供的证明能力,不承认其对案件事实具有独立完全的证明力,禁止以被告口供作为有罪判决的唯一依据,而要求提供其他证据予以“补强”,这就是刑事证据学上的“补强规则”。

5、证人作证规则。

证人证言是证人就其所感知的事实向司法机关所作的陈述,是刑事诉讼中最常见的证据种类之一。

6、认证规则。

对某一证据能否作为认定案件事实的依据进行审查判断,即为认证。

我国刑诉法第42条第二款规定,“以上证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据”。

7、法定证据原则。

法定证据制度亦称"形式证据制度"。

指法律预先机械地规定证据的证明力;执法者须依法定条件去判断证据来认定事实。

二、非法证据排除的程序性规则程序性规则,主要是对排除非法证据问题规定了具体的操作规程。

包括具体审查、排除非法证据的程序和对证据合法性的证明责任、证明标准及侦查人员出庭作证问题。

1、程序启动——在法庭调查过程中,被告人有权提出其审判前供述是非法取得的意见,并提供相关线索或者证据。

2、法庭初步审查——程序启动后,法庭应当进行审查。

合议庭对被告人审判前供述取得的合法性没有疑问的,可以直接对起诉指控的犯罪事实进行调查;对供述取得的合法性有疑问的,则由公诉人对取证的合法性举证。

3、控方证明——公诉人应当向法庭提供讯问笔录、原始的讯问过程录音录像或者其他证据,提请法庭通知讯问时其他在场人员或者其他证人出庭作证,仍不能排除刑讯逼供嫌疑的,提请法庭通知讯问人员出庭作证,对该供述取得的合法性予以证明。

1、就司法考试而言,刑罚论主要考两大块内容:静态的刑罚和动态的刑罚。前者是指刑罚的体系,后者则包括量刑、行刑、刑罚消灭三部分内容。其中,量刑的考点主要包括:量刑原则、量刑情节、累犯、自首、立功、数罪并罚、缓刑;行刑的考点主要包括:减刑、假释;刑罚消灭的考点仅包括追诉时效制度。

2、刑罚分为两类:主刑和附加刑。其中,主刑又包括五类:管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑、死刑,附加刑则包括四类:罚金、没收财产、剥夺政治权利、驱逐出境。其中,死刑又包括两类:死刑立即执行和死刑缓期执行。此外,务请注意:驱逐出境只能适用于犯了罪的外国人。

3、主刑只能独立适用,而附加刑则既可以附加适用,也可以独立适用。请注意:犯一罪时,不能同时判处两个财产附加刑,但可以同时判处一个财产附加刑和一个其他附加刑可参见2009/2/5之A项、2012/2/12之题干表述。 4、由于犯罪行为而使被害人遭受经济损失的,对犯罪分子除依法给予刑事处罚外,应根据情况判处赔偿经济损失。这主要是通过刑事附带民事诉讼程序加以解决。此外,承担民事赔偿责任的犯罪分子,同时被判处罚金,其财产不足以全部支付的,或者被判处没收财产的,应当先承担对被害人的民事赔偿责任。换言之,应“先民后刑”,可参见2005/2/5。

5、管制刑的考点总结如下:(1)刑期为三个月以上二年以下,数罪并罚时不超过三年。上述刑期,应从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期二日;(2)是限制自由刑而非剥夺自由刑,其刑罚执行机关是司法行政机关,需执行禁止令,即禁止其在刑罚执行期间从事特定活动,进入特定的区域、场所,接触特定的人;(3)在刑罚执行期间,需遵守五项规定,其中有四项内容与缓刑犯、假释犯在考验期内遵守的规定一模一样,但有一项是管制犯所独有的,即“未经执行机关批准,不得行使言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利”。换言之,管制犯在刑罚执行期间没有政治权利,但缓刑犯和假释犯在考验期内,依然享有政治权利。可参见《刑法》第39条、75条、84条;(4)在刑罚执行期间,应当同工同酬。 6、拘役刑的考点总结如下:(1)刑期为一个月以上六个月以下,数罪并罚时不超过一年。上述刑期,应从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日;(2)是剥夺自由刑,由公安机关就近执行,确切地说,是在犯罪发生地的看守所执行;(3)在执行期间,每月可以回家一天至两天探亲。参加劳动的,可以酌量发给报酬。

7、有期徒刑的考点总结如下:(1)刑期为六个月以上十五年以下,数罪并罚时,如果总和刑期不满三十五年的,不超过二十年,如果总和刑期三十五年以上的,不超过二十五年。上述刑期应从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日;(2)是剥夺自由刑,执行机关是监狱。但是,当剩余刑期不满三个月时,由看守所即公安机关代为执行,未成年有期徒刑犯则由未成年犯管教所即公安机关执行,待其年满十八周岁以后,再转由监狱执行。可见,有期徒刑的执行机关实际上是两个:监狱和公安机关;(3)凡是有劳动能力的有期徒刑犯,都应当参加劳动,接受教育改造。

8、无期徒刑的考点总结如下:(1)没有刑期,因此不存在刑期折抵问题;(2)是剥夺自由刑,执行机关是监狱;(3)当无期徒刑被减刑减为有期徒刑时,有期徒刑的刑期,应从裁定减刑之日起计算。至于已经先期服过的刑期和判决执行以前先行羁押的日期,则都不能折抵在有期徒刑刑期之内;(4)凡是有劳动能力的无期徒刑犯,都应当参加劳动,接受教育改造。

9、死刑的考点总结如下:(1)死刑只适用于罪行极其严重的犯罪分子。对这里的“罪行极其严重”,应作扩大理解,既包括犯罪行为极其严重,也包括主观恶性极其恶劣。只有这样解释,才符合我国目前严格限制死刑适用的立法目的和司法倾向;(2)根据执行方式的不同,死刑分为死刑立即执行和死刑缓刑执行两种。其中,死缓也是死刑的一种,只不过是无须立即执行而已;(3)死刑立即执行必须报经最高人民法院核准。而死刑缓刑执行,只须由各高级人民法院判决或者核准即可。请注意:当中级人民法院作出死缓的一审判决之后,由高级人民法院进行死缓核准,这自不待言。但在高级人民法院自身作出死缓的一审判决之后,也应由其自身进行死缓核准;(4)三种人不得适用死刑:犯罪时不满十八周岁的人、审判时怀孕的妇女、审判的时候已满七十五周岁且未以特别残忍手段致人死亡;(5)对上述“审判的时候”、“怀孕的妇女”,都应作扩大解释;(6)审判时已满七十五周岁的人,如果对其适用死刑,必须同时符合“特别残忍的手段”和“致人死亡”两个条件,如果只符合一个条件或者都不符合,均不得适用死刑;(7)死缓犯在死刑缓期执行期间,如果没有故意犯罪,二年期满后,应减为无期徒刑。请注意:这里的“没有故意犯罪”,既包括没有实施任何犯罪,也包括仅实施了过失犯罪。而且,这里的“减为”,是减轻处罚,而非减刑,因为,减刑的对象不包括死刑犯;(8)死缓犯在死刑缓期执行期间,如果有重大立功表现的,二年期满后,应减为二十五年有期徒刑;(9)死缓犯在死刑缓刑执行期间,如果有故意犯罪,查证属实的,由最高人民法院核准,应执行死刑;(10)对如下九种死缓犯,应限制减刑:累犯、故意杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质、有组织的暴力性犯罪。请注意:有组织的暴力性犯罪与前八种犯罪是“并列的关系”,而非“修饰的关系”;(11)“限制减刑”是指限制减刑的幅度,而非不得减刑。具体言之:上述九种死缓犯缓期执行期满后依法减为无期徒刑的,即使再减刑,最低服刑的期限也不能少于二十五年,缓期执行期满后依法减为二十五年有期徒刑的,即使再减刑,最低服刑的期限也不能少于二十年。可见,“限制减刑”,是限制了减刑的幅度,加大了惩处的力度;(12)死缓的期间,从判决确定之日起计算。死缓减为有期徒刑的刑期,从死刑缓期执行期满之日起计算,请注意:二年考验期不能折抵在有期徒刑刑期之内。

10、罚金刑的考点总结如下:(1)判处罚金,应当根据犯罪情节而非被告人的财产经济状况来决定罚金数额,可参见2002/2/1;(2)罚金的数额,没有上限,但下限是1000元和500元,即成年人被判处罚金刑时,最低数额不少于1000元,未成年人被判处罚金刑时,最低数额不少于500元;(3)罚金应在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的,强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的,人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产,应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的,经申请并经人民法院批准,才可以酌情减少或者免除。请注意,这里的“减少”不是减刑,因为,附加刑不存在减刑问题;(4)罚金刑既可以对自然人适用,也可以对单位适用。 11、没收财产刑的考点总结如下:(1)没收财产是没收犯罪分子个人的、合法的并且没有用于犯罪的财产的一部或者全部。在判处没收财产时,不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产;(2)同罚金刑一样,是否对被告人判处没收财产刑,无须考虑被告人的财产经济状况,而应考虑是否有法律的明文规定,可参见2009/2/9之C项;(3)没收全部财产的,应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。请注意:上述“家属”,既包括未成年家属,也包括成年家属,可参见2009/2/9之B项;(4)没收财产以前犯罪分子所负的正当债务,需要以没收的财产偿还的,经债权人请求,应当偿还。请注意:①上述“没收财产以前”,是指一审判决宣告以前;②必须是正当债务,否则不予偿还;③债权人必须提出偿还请求,否则也不予偿还,可参见2010/2/56之C项;(5)没收财产刑只能对自然人适用,不能对单位适用。 12、剥夺政治权利刑的考点总结如下:(1)四项内容:①选举权和被选举权;②言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利;③担任国家机关职务的权利;④担任国有公司、企业、事业单位和人民团体领导职务的权利;(2)剥夺政治权利刑既可以附加适用,也可以独立适用,对于后者,应当依照刑法分则的有关规定予以适用;(3)当剥夺政治权利独立适用或者附加于拘役、有期徒刑适用时,其期限为一年以上五年以下;(4)当剥夺政治权利附加于管制刑适用时,其期限与管制刑的刑期相等(三个月以上二年以下,数罪并罚时不超过三年),且同时执行(从判决执行之日起起算);(5)三种人必须附加政治权利:政治犯(危害国家安全的犯罪分子)、无期徒刑犯、死刑犯,其中,后两者的期限为终身剥夺。当然,当死缓减为有期徒刑或者无期徒刑减为有期徒刑时,应当把剥夺政治权利的期限,从终身改为三年以上十年以下;(6)对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子,可以附加剥夺政治权利;(7)附加剥夺政治权利的刑期,从徒刑或拘役执行完毕之日或者从假释之日起计算,剥夺政治权利的效力当然施用于主刑执行期间。可见,剥夺政治权利的实际期限是其自身刑期加上主刑刑期二者的总和。

13、各种刑罚执行机关总结如下:(1)管制:司法行政机关;(2)拘役:公安机关;(3)有期徒刑:监狱和公安机关(剩余刑期在三个月以下的,由看守所代为执行;对未成年犯在未成年犯管教所执行刑罚);(4)无期徒刑:监狱;(5)死刑缓期两年执行:监狱;(6)死刑立即执行:法院;(7)罚金:法院;(8)没收财产:法院;(9)剥夺政治权利:公安机关;(10)驱逐出境:公安机关。

14、从重处罚和从轻处罚,都是指在法定刑的限度以内判处刑罚。请注意:(1)这里的“以内”,包括上限和下限本数在内;(2)无论是从重处罚还是从轻处罚,都与“中线”无关,可参见2005/2/54、2004/2/85。

15、减轻处罚,是指在法定刑以下判处刑罚。请注意:这里的“以下”,不包括本数在内。此外,当刑法规定有数个量刑幅度时,此时的减轻处罚应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。这是《刑法修正案(八)》的新规定,“下一个”的表述,限制了法官的自由裁量权。此外,犯罪分子虽不具有减轻处罚情节,但是根据案件的特殊情况,经最高人民法院核准,也可以在法定刑以下判处刑罚。

16、犯罪分子违法所得的一切财物,都应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。否则,可能成立挪用公款罪、贪污罪或私分国有资产罪。

17、关于法定量刑情节,可参见我的微博“刑法蔡老师”2014年6月3日再次推送的“法定量刑情节之干货背诵版12条”,限于篇幅,这里不再重复。

18、累犯分为两类:一般累犯和特别累犯,其中,后者又称特殊累犯。一般累犯和特殊累犯的共同点是:前后两罪都是故意犯罪、都应从重处罚、都不得适用缓刑、都不得适用假释。但请注意:无论是一般累犯还是特殊累犯,都可以适用减刑(当然,被判处死缓的累犯应该限制减刑)。此外,无论是一般累犯还是特殊累犯,在发生刑法溯及力问题时,一律适用新法,即适用《刑法修正案(八)》的新规定。