北京城市热岛效应的昼夜变化特征分析

- 格式:pdf

- 大小:620.42 KB

- 文档页数:7

《1981—2020年北京城市热岛效应时空特征及其影响因素分析》篇一摘要本文通过研究1981年至2020年北京城市热岛效应的时空特征及其影响因素,深入探讨了北京热岛效应的变化趋势、空间分布特征及其与环境因素之间的关系。

本研究综合利用卫星遥感数据和气象观测数据,通过定性与定量相结合的分析方法,为北京城市规划和环境管理提供了科学依据。

一、引言北京作为中国的首都,其城市化进程迅速,伴随着城市热岛效应的日益显著。

热岛效应是指城市区域的气温高于周边农村或自然区域的现象,对城市生态环境和居民生活产生重要影响。

因此,分析北京城市热岛效应的时空特征及其影响因素,对于优化城市布局、改善生态环境具有重要意义。

二、研究方法与数据来源本研究采用卫星遥感数据和气象观测数据,结合地理信息系统(GIS)技术,对北京城市热岛效应进行时空分析。

具体方法包括:1. 数据收集:收集1981年至2020年北京地区的卫星遥感数据和气象观测数据。

2. 数据处理:运用遥感技术提取地表温度数据,结合地理信息数据生成热力图。

3. 统计分析:采用趋势分析、空间自相关分析和多元回归分析等方法,分析热岛效应的变化趋势、空间分布特征及其与环境因素的关系。

三、热岛效应的时空特征1. 时间特征:通过分析发现,北京城市热岛效应呈逐年上升趋势,尤其在近十年内,热岛强度明显增强。

2. 空间特征:热岛效应在北京市内呈现出明显的空间分布特征,城区热岛强度高于郊区,且热岛中心逐渐向城市中心区集中。

四、影响因素分析1. 城市化进程:城市化进程中,建筑密度增加、绿地减少、道路扩张等因素导致城市下垫面热特性改变,加剧了热岛效应。

2. 气候因素:气温、风速、湿度等气候因素对热岛效应产生影响,其中气温升高是导致热岛效应加剧的主要原因。

3. 人为活动:人类活动如工业生产、交通排放等产生的热量和污染物也是导致热岛效应的重要因素。

五、结论与建议1. 结论:北京城市热岛效应呈逐年上升趋势,空间上城区热岛强度高于郊区,且热岛中心逐渐向城市中心区集中。

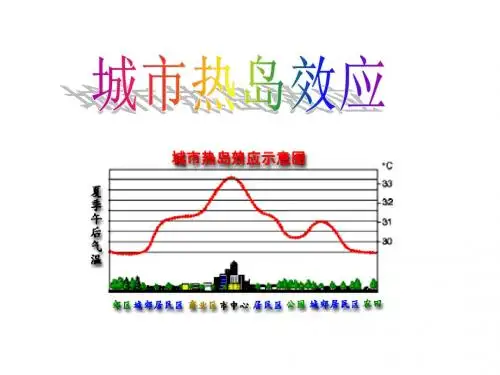

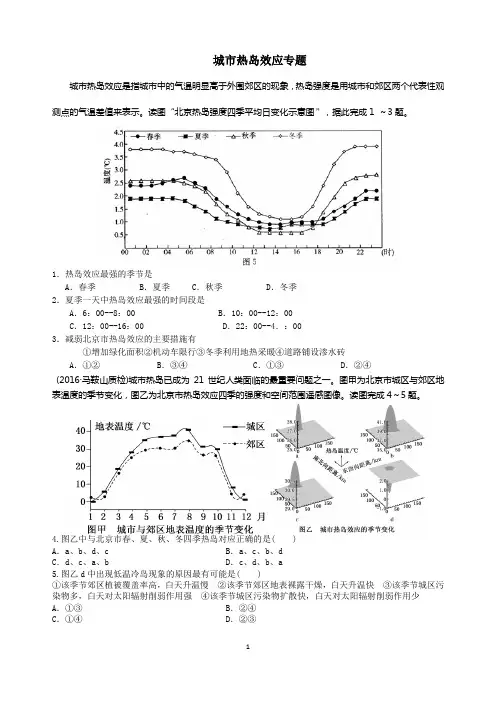

城市热岛效应专题城市热岛效应是指城市中的气温明显高于外围郊区的现象,热岛强度是用城市和郊区两个代表性观测点的气温差值来表示。

读图“北京热岛强度四季平均日变化示意图”,据此完成1 ~3题。

1.热岛效应最强的季节是A.春季 B.夏季 C.秋季 D.冬季2.夏季一天中热岛效应最强的时间段是A.6:00--8:00 B.10:00--12:00C.12:00--16:00 D.22:00--4.:003.减弱北京市热岛效应的主要措施有①增加绿化面积②机动车限行③冬季利用地热采暖④道路铺设渗水砖A.①② B.③④ C.①③ D.②④(2016·马鞍山质检)城市热岛已成为21世纪人类面临的最重要问题之一。

图甲为北京市城区与郊区地表温度的季节变化,图乙为北京市热岛效应四季的强度和空间范围遥感图像。

读图完成4~5题。

4.图乙中与北京市春、夏、秋、冬四季热岛对应正确的是( )A.a、b、d、c B.a、c、b、dC.d、c、a、b D.c、d、b、a5.图乙d中出现低温冷岛现象的原因最有可能是( )①该季节郊区植被覆盖率高,白天升温慢②该季节郊区地表裸露干燥,白天升温快③该季节城区污染物多,白天对太阳辐射削弱作用强④该季节城区污染物扩散快,白天对太阳辐射削弱作用少A.①③ B.②④C.①④ D.②③热岛强度是指中心城区气温比郊区高出的数值,下图示意北京市不同季节热岛强度逐时分布,读图完成6-7题。

6.关于北京市热岛强度的逐时变化,说法正确的是()A.5时~8时,市区均温最高B.午后2时左右,气温最高,对流旺盛,热岛效应最明显C.15时~22时,市区升温显著D.22时~次日7时,城市热岛环流最强7.关于北京市热岛强度季节变化的说法正确的是()A.春季丰富的降水降低了城市热岛强度B.受上班人流、车流影响,各季节热岛强度在早上7时前后均达到高峰值C.秋季多大风,城市热岛强度较小D.冬季低温,人为释放热造成热岛效应最明显热岛强度是市中心与郊区两个代表性观测点的气温差值,能准确反映“热岛效应”的变化状况。

第11卷第1期2006年1月气候与环境研究Climatic and Enviro nmental Research Vol 111 No 11J an 12006收稿日期 2004209201收到,2005203210收到修定稿资助项目 北京市自然科学基金8042012作者简介 谢庄,女,1938年12月出生,学士学位,正研级高工,主要从事气候变化和短期气候预测研究。

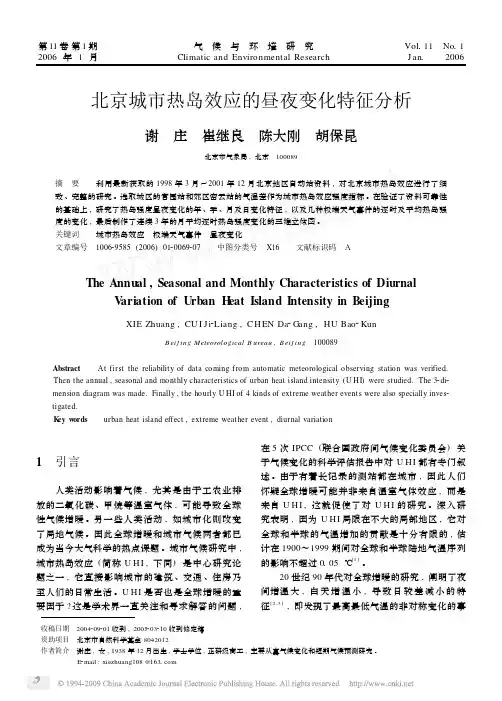

E 2mail :xiezhuang108@1631com北京城市热岛效应的昼夜变化特征分析谢 庄 崔继良 陈大刚 胡保昆北京市气象局,北京 100089摘 要 利用最新获取的1998年3月~2001年12月北京地区自动站资料,对北京城市热岛效应进行了细致、完整的研究。

选取城区的官园站和郊区密云站的气温差作为城市热岛效应强度指标。

在验证了资料可靠性的基础上,研究了热岛强度昼夜变化的年、季、月及日变化特征,以及几种极端天气事件的逐时及平均热岛强度的变化,最后制作了连续3年的月平均逐时热岛强度变化的三维立体图。

关键词 城市热岛效应 极端天气事件 昼夜变化文章编号 100629585(2006)0120069207 中图分类号 X16 文献标识码 AThe Annual ,Seasonal and Monthly Characteristics of DiurnalV ariation of U rban H eat Island Intensity in BeijingXIE Zhuang ,CU I Ji 2Liang ,C H EN Da 2Gang ,HU Bao 2KunB ei j ing Meteorological B ureau ,B ei j ing 100089Abstract At first the reliability of data coming f rom automatic meteorological observing station was verified.Then the annual ,seasonal and monthly characteristics of urban heat island intensity (U HI )were studied.The 32di 2mension diagram was made.Finally ,the hourly U HI of 4kinds of extreme weather events were also specially inves 2tigated.K ey w ords urban heat island effect ,extreme weather event ,diurnal variation1 引言人类活动影响着气候,尤其是由于工农业排放的二氧化碳、甲烷等温室气体,可能导致全球性气候增暖。

城市热岛效应和城郊环流的时间分布特点

一个地区(主要指城市)的气温高于周围地区的现象。

用两个代表性测点的气温差值(即热岛强度)表示。

城市人口密集、工厂及车辆排热、居民生活用能的释放、城市建筑结构及下垫面特性的综合影响等是其产生的主要原因。

热岛强度有明显的日变化和季节变化。

日变化表现为夜晚强、白天弱,最大值出现在晴朗无风的夜晚,上海观测到的最大热岛强度达6℃以上。

季节分布还与城市特点和气候条件有关,北京是冬季最强,夏季最弱,春秋居中,上海和广州以10月最强。

年均气温的城乡差值约1℃左右,如北京为0.7~1.0℃,上海为0.5~1.4℃,洛杉矶为0.5~1.5℃。

城市热岛可影响近地层温度层结,并达到一定高度。

城市全天以不稳定层结为主,而乡村夜晚多逆温。

水平温差的存在使城市暖空气上升,到一定高度向四周辐散,而附近乡村气流下沉,并沿地面向城市辐合,形成热岛环流,称为“乡村风”,这种流场在夜间尤为明显。

城市热岛还在一定程度上影响城市空气湿度、云量和降水。

对植物的影响则表现为提早发芽和开花、推迟落叶和休眠。

热岛效应英文名称:Urban Heat Island Effect, 简称UHI城市人口密集、工厂及车辆排热、居民生活用能的释放、城市建筑结构及下垫面特性的综合影响等是其产生的主要原因。

热岛强度有明显的日变化和季节变化。

日变化表现为夜晚强、白天弱,最大值出现在晴朗无风的夜晚,上海观测到的最大热岛强度达6℃以上。

季节分布还与城市特点和气候条件有关,北京是冬季最强,夏季最弱,春秋居中,上海和广州以 10月最强。

年均气温的城乡差值约1℃左右,如北京为0.7~1.0℃,上海为0.5~1.4℃,洛杉矶为0.5~1.5℃。

城市热岛可影响近地层温度层结,并达到一定高度。

城市全天以不稳定层结为主,而乡村夜晚多逆温。

水平温差的存在使城市暖空气上升,到一定高度向四周辐散,而附近乡村气流下沉,并沿地面向城市辐合,形成热岛环流,称为“乡村风”,这种流场在夜间尤为明显。

城市热岛还在一定程度上影响城市空气湿度、云量和降水。

对植物的影响则表现为提早发芽和开花、推迟落叶和休眠。

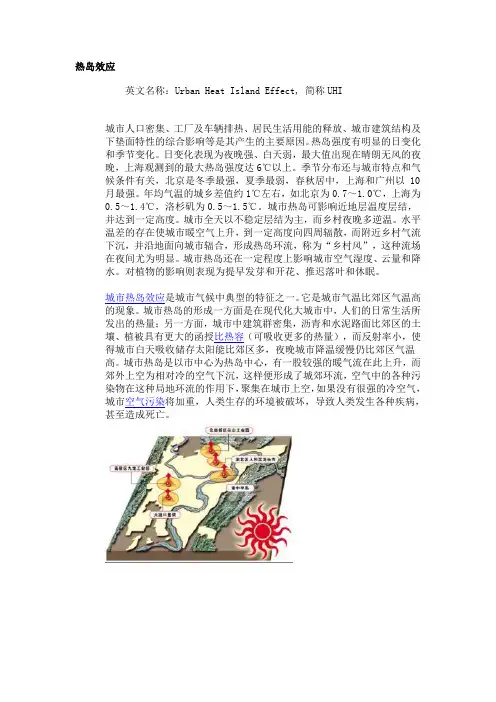

城市热岛效应是城市气候中典型的特征之一。

它是城市气温比郊区气温高的现象。

城市热岛的形成一方面是在现代化大城市中,人们的日常生活所发出的热量;另一方面,城市中建筑群密集,沥青和水泥路面比郊区的土壤、植被具有更大的函授比热容(可吸收更多的热量),而反射率小,使得城市白天吸收储存太阳能比郊区多,夜晚城市降温缓慢仍比郊区气温高。

城市热岛是以市中心为热岛中心,有一股较强的暖气流在此上升,而郊外上空为相对冷的空气下沉,这样便形成了城郊环流,空气中的各种污染物在这种局地环流的作用下,聚集在城市上空,如果没有很强的冷空气,城市空气污染将加重,人类生存的环境被破坏,导致人类发生各种疾病,甚至造成死亡。

晴朗无风的夏日,海岛上的地面气温,高于周围海上气温,并因此形成海风环流以及海岛上空的积云对流,这是海洋热岛效应的表现。

近年来,由于城市人口集中,工业发达,交通拥塞,大气污染严重,且城市中的建筑大多为石头和混凝土建成,它的热传导率和热容量都很高,加上建筑物本身对风的阻挡或减弱作用,可使城市年平均气温比郊区可高2摄氏度,甚至更多,在温度的空间分布上,城市犹如一个温暖的岛屿,从而形成城市热岛效应。

城市热岛效应及其影响城市热岛效应(Urbanheat island effect)是指城市中的气温明显高于外围郊区的现象。

在近地面温度图上,郊区气温变化很小,而城区则是一个高温区,就像突出海面的岛屿,由于这种岛屿代表高温的城市区域,所以就被形象地称为城市热岛。

由于城市热岛效应,城市与郊区形成了一个昼夜相反的热力环流。

一.什么是热岛效应所谓城市热岛效应,通俗地讲就是城市化的发展,导致城市中的气温高于外围郊区的这种现象。

在气象学近地面大气等温线图上,郊外的广阔地区气温变化很小,如同一个平静的海面,而城区则是一个明显的高温区,如同突出海面的岛屿,由于这种岛屿代表着高温的城市区域,所以就被形象地称为城市热岛。

在夏季,城市局部地区的气温,能比郊区高6℃甚至更高,形成高强度的热岛。

20世纪初,英国气候学家赖克·霍德华在《伦敦的气候》一书中把这种气候特征称为“热岛效应”。

二.热岛效应的原因首先,是受城市下垫面特性的影响。

城市内有大量的人工构筑物,如混凝土、柏油路面,各种建筑墙面等,改变了下垫面的热力属性,这些人工构筑物吸热快而热容量小,在相同的太阳辐射条件下,它们比自然下垫面(绿地、水面等)升温快,因而其表面温度明显高于自然下垫面。

另一个主要原因是人工热源的影响。

工厂生产、交通运输以及居民生活都需要燃烧各种燃料,每天都在向外排放大量的热量。

此外,城市里中绿地、林木和水体的减少也是一个主要原因。

随着城市化的发展,城市人口的增加,城市中的建筑、广场和道路等大量增加,绿地、水体等却相应减少,缓解热岛效应的能力被削弱。

城市中的大气污染也是一个重要原因。

城市中的机动车、工业生产以及居民生活,产生了大量的氮氧化物、二氧化碳和粉尘等排放物。

这些物质会吸收下垫面热辐射,产生温室效应,从而引起大气进一步升温。

三.城市热岛效应的影响由于热岛中心区域近地面气温高,大气做上升运动,与周围地区形成气压差异,周围地区近地面大气向中心区辐合,从而在城市中心区域形成一个低压旋涡,结果就势必造成人们生活、工业生产、交通工具运转中燃烧石化燃料而形成的硫氧化物、氮氧化物、碳氧化物、碳氢化合物等大气污染物质在热岛中心区域聚集,危害人们的身体健康甚至生命。

北京“城市热岛”效应现状及特征北京“城市热岛”效应现状及特征引言:随着城市化进程的不断推进,城市面貌发生了巨大的改变。

然而,城市化所带来的影响也开始逐渐显现出来。

其中,城市热岛效应尤为明显,特别是在北京这座大城市。

本文将介绍北京城市热岛效应的现状及特征,以及对人们生活环境的影响。

一、城市热岛效应的概念城市热岛效应是指城市中心相对于周边地区气温较高的现象。

它是由于城市建筑和人类活动等因素所导致的。

一般来说,城市热岛效应在夏季最为明显,尤其在高温天气下,城市中心的气温常常比郊区高出几摄氏度。

二、北京城市热岛效应的现状1.气温差异明显北京是中国北方最大的城市之一,城市化的进程导致了大量建筑的兴起。

特别是高楼大厦和沥青路面的增加,造成了北京城市热岛效应的明显增强。

夏季,北京市中心的气温往往比郊区高出3-5摄氏度。

2.季节性变化北京城市热岛效应的季节性变化明显。

夏天由于空调、机动车等人为活动的增加,城市中心的气温普遍较高。

而冬天,由于供暖系统的影响,城市中心的气温较周边地区高出较多。

3.时间变化城市热岛效应在一天的不同时间段也有所变化。

在夜晚,城市中心的热岛效应最为明显,因为大量建筑和人活动所产生的热量在夜间不易散发出去。

三、北京城市热岛效应的特征1.建筑和道路热量积聚北京市中心大量的高楼大厦和宽阔的道路使得太阳能热量无法迅速散发。

特别是反射热量的存在,使得城市中心的热量积聚。

2.大气环流受阻北京城市热岛效应还表现在大气环流受阻这一特征上。

建筑物的密集排列和高层建筑的阻挡,使得空气流通受到限制,导致热量难以散发。

3.污染物积聚北京城市热岛效应的特征之一是大量污染物的积聚。

人口众多和机动车尾气的排放导致空气中的污染物难以扩散,进一步加剧了热岛效应。

四、北京城市热岛效应的影响1.气温升高对人体健康的影响北京城市热岛效应使得市中心气温较高,给人们的生活带来了一定的不便。

在高温天气下,市民易受到热衰竭等高温病的威胁,对人体健康造成了一定的危害。

高空大气环流,直接影响着生活在陆地上的人们,他们时而感觉到临风扑面,时而又是在无风和微风的天气中渡过。

尽管有时候风的作用在减少,但气流还是在不停地循环流动,这里的助推剂是:热量。

一般来说:凡是太阳光照射的地方,温度就会慢慢地上升。

气流在上升的温度中烘烤加热后,形成垂直的流动。

热空气比重小,轻,它会往上升;冷空气比重大,沉,它往下降,填补热空气上升留下的空缺,形成气流的循环运动,这就是热力环流。

热力环流不同于水平流动的风,它是空气上下垂直的对流运动,冷与热激发出气流缓慢的运动,它跟风不一样,风能够改造局地环境的气候,而热力环流是气流运动的原始动力。

换句话说凡是高低错落的或者是冷热分布不均地方就存在着热力环城市上空冷空气和热空气交换示意图流。

城市里参差不齐的楼群、房屋、道路,都为热力环流创造了良好的形成条件,白天屋顶受热最强,热空气从屋顶上升,与屋顶同一高度上比较凉的空气就会流向屋顶,这样屋顶上空就形成了一个小规模的冷热空气的循环;街道两边背阴面与向阳面也一样产生这样的热力环流,向阳的一面暖空气上升,背阴面冷空气下沉,它们之间通过穿行的风来贯通热力循环。

城市聚热能力,来自于建设城市的钢筋水泥、土木砖瓦以及纵横交织的道路网,它们取代了原本能降低城市温度的树木和草地,这些密集的建造物,让城市接受更多太阳的热量,同时这些吸热面又散发和反射出巨大的辐射热能,城市的气温,在太阳能和各种辐射热能的烘烤下越来越高。

据气象专家长期的观测:柏油路面能够吸收80%以上的的热量,尤其是中午,马路表面的温度比百叶箱气温高出17.4℃。

城市的现代生活制造出巨大热量,工业生产的昼夜运转,家庭炉灶的明火烹饪,这些固定的热源每天排放的废气热量就占了全天热能的66.6%,柏油马路上的滚滚车轮,这些移动热源每天也释放着33.1%的热量,稠密人口释放出的生物热量占1%左右,种种热源像火炉一样直接烘烤大气,与此同时空气中CO2对某些辐射波段有着强烈的吸收,也使得大气的温度上升很快。

北京城市热岛效应及缓解措施城市热岛效应是影响城市环境质量的重要因素,已经越来越引起了人们的重视,尤其是近年来,全球变暖的大环境转变和强烈的城市热岛效应,使城市的热环境更加恶化,特别是夏季,高热酷暑已经开始严重影响到人们的生活和工作。

北京作为我国的首都和国际大都市,热岛效应也已经发展到了相当严重的程度,城市绿化可以改变城市下垫面的热属性,减少热量的集聚,因此,城市绿化对于消减热岛效应具有关键的作用。

城市绿地对北京城市热岛的影响绿地改变了下垫面的性质,从而影响地表的热量平衡状况,绿地因反射和吸收部分太阳辐射,使得地表所得净辐射减少,而所得净辐射又有大部分用于植物蒸腾耗热和在光合作用中转化为化学能,使增加环境温度的热量大大减少。

大面积绿地光合作用,吸收空气中的二氧化碳,可削弱城市温室效应,进一步缓解热岛效应。

1.城市绿地对下垫面热特性的影响不同性质的下垫面,具有不同的热属性,因此升、降温的速率也各不相同。

柏油马路、水泥路面等铺装地面升温速率大(分别为4.9摄氏度和4.0摄氏度,绿地类下垫面的升温速率最低为0.9摄氏度和0.7摄氏度;且柏油、水泥的升温速率高于降温速率,热量容易积累,绿地的降温速率低于升温速率,热量容易扩散。

可见,绿地下垫面缓解热岛的作用最好,沥青、水泥等其他下垫面则不仅不利于热岛效应的削减,而且是增强热岛效应的重要因素。

2.热岛强度与城市绿化覆盖率的关系研究表明,绿化覆盖率与热岛强度成反比,绿化覆盖率越高,则热岛强度越低。

由绿化覆盖率和强、次热岛辐射比例的关系可知:当覆盖率达到大于30%后,绿地对热岛有较明显的削弱作用;覆盖率大于50%,绿地对热岛的削减作用极其明显,且达到在其中生活舒适度令人满意的程度,如天坛等公园,绿化覆盖率高达85%以上,整个地域无二级以上热岛,消除了热岛现象。

分别在使馆区、学院区(如北大、清华)和方庄小区等绿化效果好的地区进行分析,可以看出,当绿化状况较好时,由于绿地对热岛有明显的削弱作用,区域内很少有大范围的强热岛。

《北京城市热岛效应对冬夏季降水的影响研究》篇一一、引言随着城市化进程的加速,城市热岛效应已成为全球关注的热点问题。

北京作为中国的首都,其城市热岛效应对当地气候产生了显著影响。

本文旨在探讨北京城市热岛效应对冬夏季降水的影响,为城市规划和气候研究提供科学依据。

二、研究背景与意义城市热岛效应是指城市地区的气温高于周边农村地区的现象。

这种现象主要是由于城市建筑密集、人口众多、工业发达等因素导致的大气污染和热能排放。

北京作为中国的政治、经济、文化中心,其城市热岛效应对当地气候的影响不容忽视。

因此,研究北京城市热岛效应对冬夏季降水的影响,对于理解城市气候变迁、制定合理的城市规划和应对气候变化具有重要意义。

三、研究方法本研究采用多种方法综合分析北京城市热岛效应对冬夏季降水的影响。

首先,收集北京近几十年的气象数据,包括气温、降水量等。

其次,利用遥感技术获取城市地表温度数据。

再次,结合气象学原理和数理统计方法,分析城市热岛效应与降水量的关系。

最后,通过建立模型,探讨未来气候变化背景下城市热岛效应对降水的影响。

四、北京城市热岛效应特征分析北京城市热岛效应在冬季和夏季表现出不同的特征。

冬季,由于建筑物和道路等表面吸热,城市地区的气温高于周边农村地区。

夏季,由于城市下垫面反射率低、植被覆盖少等因素,导致城市地表温度升高。

此外,城市化进程中大量排放的热量和温室气体也加剧了热岛效应。

五、北京城市热岛效应对冬夏季降水的影响1. 冬季降水影响北京冬季降水以雪为主,城市热岛效应导致城区气温较高,有利于雪的融化。

然而,融雪过程中产生的热量和水分可能影响大气环流,进而影响降水的分布和强度。

研究表明,城市热岛效应可能导致城区降雪量减少,而周边地区降雪量相对增加。

2. 夏季降水影响北京夏季降水以雷阵雨和阵雨为主。

城市热岛效应导致城区气温升高,空气湿度增大,有利于水汽的凝结和降水的形成。

然而,城市下垫面的硬化和植被覆盖不足也可能影响降水的分布和强度。

喷发出来的乌云由火山灰和火山气体(主要为蒸汽、氟化氢、硫化氢、二氧化硫、二氧化碳如图示意寒武纪至新近纪生物多样性和地表温度的变化。

读图,完成4~5题。

4.图中( )A.展示了从元古代到新生代生物多样性总的变化趋势是越来越丰富B.地表温度升高可能是第三次物种大灭绝的重要原因之一C.寒武纪植物以被子植物为主并且是哺乳类动物繁盛时期D.推动生物演化的主要动力来自于地球内部的炽热岩浆5.侏罗纪( )A.温暖海水中出现三叶虫B.已形成现代海陆分布格局C.被子植物已经基本灭绝D.是地质历史上的成煤时期2022年11月30日7时33分,神舟十五号航天员顺利进驻轨道高度为400~450公里的中国天宫空间站,与神舟十四号航天员乘组实现首次“太空会师”,这意味着中国空间站正式开启长期有人驻留的时代。

据此,完成6~7题。

6.如图中的各图最接近“神舟十五号”升空过程经历的大气的垂直分层以及“会师”后在轨运行位置的是( )A.①B.②C.③D.④7.与近地面大气相比,中国空间站所在大气层的特点是( )A.大气以水平运动为主B.氧气、氯气含量高C.大气密度小、气压低D.天气现象复杂多变“女王头”位于我国台湾省野柳地质公园,野柳为大屯山余脉伸出海中的岬角。

由于其颈部修长、脸部线条优美,外型宛如一个凝视远方的女王,故得“女王头”的美名。

根据图文资料,完成8~9题。

8.“女王头”( )A.属于风蚀蘑菇地貌B.主要受西北季风影响C.形成与海水侵蚀和风化作用密切相关D.形成与岩性无关热岛强度四季平均日变化示意图”。

读图,完成10~12题。

10.热岛效应最强的季节是( )花园示意图”,完成13~14题。

13.甲图中( )A.盐度由河口向周边海域均匀递增B.亚马孙河口盐度低于周边海域C.影响盐度的主要因素是太阳辐射D.盐度随深度变化不断降低18.图中( )A.发展海洋运输B.去海滨浴场游泳C.利用海水制盐D.观潮涨潮落19.受海水盐度影响最大的人类活动是( )土壤既是自然地理环境的一个要素,也是反映自然地理环境整体性的一面“镜子”。

北京“城市热岛”效应现状及特征北京“城市热岛”效应现状及特征城市热岛是指在城市内部相对于其周边地区,城市地区温度较高,形成一个类似于一个热岛的现象。

在这个现象中,城市内部的温度要高于其周边地区的温度。

北京作为中国的首都和人口集中的城市,自然也受到了城市热岛效应的影响。

下面将对北京城市热岛效应的现状及特征进行描述。

首先,北京城市热岛效应的现状是非常明显的。

长期以来,随着城市化的进程,北京的快速发展和人口的激增,导致了城市热岛效应在北京的显著增强。

特别是在夏季高温时期,北京的城市热岛效应更为突出。

由于集中的建筑物、水泥路面和大量的车辆排放,使得城市中产生了大量的热量。

与此同时,城市中的绿地面积相对较少,植被覆盖率不高,热量散失较少,这也是加剧城市热岛效应的原因之一。

其次,北京城市热岛效应的主要特征是显著的温度差异和环流变化。

在夏季,尤其是夜晚,城市中心地区的温度往往比郊区高3到5摄氏度。

这种差异在通风条件不佳的夜间尤为明显,导致城市中心的温度一直维持较高水平。

此外,北京城市热岛效应还影响了城市的风向和气流变化。

城市中的建筑物、道路和其他人为结构抑制了风的流动,形成了人工的地理屏障,使得热量无法有效地扩散,并影响了城市内的空气流通。

这种气流变化进一步加剧了城市热岛效应。

第三,北京城市热岛效应对城市环境和居民生活产生了一系列的影响。

首先,城市热岛效应会导致城市的能耗增加。

由于城市中的温度较高,人们需要更多地使用空调来降低室内温度,从而增加了能源消耗。

其次,城市热岛效应还会对城市空气质量产生负面影响。

高温和不畅通的气流使得污染物在城市内部积聚,交通尾气和工业废气也更难扩散,造成空气质量下降。

此外,城市热岛效应还会对城市生态环境造成破坏。

高温和较低的植被覆盖率导致了土地干燥和水源稀缺,进一步加剧了城市的环境问题。

在应对北京城市热岛效应方面,政府和居民可以采取一些措施来减缓其影响。

首先,应加大绿地建设力度,增加植被覆盖率,使得城市的散热能力增强。

2024年浙教版选修1地理下册月考试卷含答案考试试卷考试范围:全部知识点;考试时间:120分钟学校:______ 姓名:______ 班级:______ 考号:______总分栏题号一二三总分得分评卷人得分一、选择题(共5题,共10分)1、东北成为我国重要的商品粮基地的主要原因是()A. 人少地多,人均耕地全国最多B. 土壤肥沃C. 耕地面积广大,适宜大规模机械化耕作D. 宜农荒地多2、风道建设完成后对北京的影响有()A. 提高城市化水平B. 降低中心地区地价C. 减轻城区大气污染D. 提高人口自然增长3、【题文】下列图1-18中,(阴影部分表示黑夜),地球公转速度较慢的是()图1-184、【题文】在天气稳定的条件下,一天中遥感地物分辨率最高的时段是A. 3:30~9:30B. 9:30~15:00C. 15:00~21:30D. 21:00~次日3:305、图1为陆地相对集中的陆半球;图2为地球星瓣图,图1的中心即图2中a为“陆半球”的极点(38°N,0°)。

据此回答1~3题。

赤道上位于“陆半球”且位于西半球的经度范围是()A. 经度0°向西至20°WB. 20°W向西至90°WC. 90°W向东至90°ED. 20°W向东至90°E评卷人得分二、填空题(共4题,共8分)6、地震构造:图中C为 ____ 、B为 ____ 、BC为 ____ 、AB为 ____ 。

弧线DE为 ____ 。

7、读图;图中阴影表示黑夜,完成下列各题.(1)甲在乙的____方向,丙在丁的____方向.(2)丙地位于____(东、西)半球,____(高、低、中)纬度,____(热量带).(3)比较甲、乙、丙、丁四地随地球自转角速度大小____和线速度大小____.(4)比较该日甲、乙、丙、丁四地日出时间早晚(地方时)(从早到晚排列)____.(5)如图为____月____日前后光照示意图,此时,地球公转速度较____(快、慢),北京时间为____时,昼夜状况为____.(6)甲点此刻为____点,此刻太阳高度为____,正午太阳高度为____.(7)丙点此刻为____点,正午太阳高度为____.乙点昼长____小时.8、(2013秋•秀峰区校级期中)读图;回答下列问题.(1)此图中阳光直射的纬线是____,地方时为12时的经线是____,图中E点的太阳高度为____,图中AB是____(晨;昏)线.(2)这一天是____月____日前后,北半球为____(节气).(3)这一天,北半球的昼夜长短状况是____,发生极夜现象的范围是____.(4)图中C地的昼长为____小时.(5)请将A、D、B三点的正午太阳高度由大至小排列____.9、月球是地球惟一的天然卫星;它与许多自然现象的发生有着密切的联系.读图回答问题.(1)图1、图2中,反映日食成因的示意图是____,日食发生的必要条件是:____.(2)日食发生时,对应的月相必然是____.(单项选择)A.新月 B.上弦月 C.满月 D.下弦月。

城市五岛效应热岛 在晴稳无风的夜晚,由郊区进入城区,气温会明显升高,在城中心人口密度和建筑密度最大区及工厂密集区气温高出郊区之值更大。

以上海为例,在冬夜和夏夜曾出现过城、郊气温最大差值分别为6.8℃和4.8℃的记录。

穿城而过,再至郊区,气温又陡降,在气温分布图上呈现出清晰的“城市热岛”。

热岛效应的原因,首先是因为城市中除少数绿地外,绝大部分是人工铺砌的道路,参差错落的建筑物和构筑物,形成许多高宽比不同的“城市街谷”。

在白天太阳照射下,由于街谷中墙壁与墙壁间,墙壁与地面之间多次的反射和吸收,能够比附近的平旷郊区获得较多的太阳热能。

如果墙壁和屋顶涂刷较深的颜色,那么其反射率会更小,吸收的太阳热能将更多,并且因为砖瓦、沥青和水泥板等建筑材料又具有较大的导热率和热容量,城市街谷于日间吸收和贮存的热量远比郊区地面多。

城区下垫面不透水面积大,降雨之后雨水很快从排水管道流失,其可供蒸发的水分远比郊区农田绿野少,消耗于蒸发的潜热亦少,其所获得的太阳热能主要用于下垫面增温,形成“下垫面温度热岛”。

然后再通过湍流交换和长波辐射等方式将热量输送给空气增温,空气对太阳光热不善于吸收,对上述来自下垫面的热量却极易吸收而增加其气温。

另外,城市中因能源消耗量和人口密度远比郊区大,其排放至空气中的人为热和温室气体(如二氧化碳等)又比郊区多,这又有助于城市热岛的形成,在夜晚风速一般比白天小,城郊之间的热量交换弱,城市街谷白天蓄热多,夜晚散热慢,其气温下降速度比郊区更慢,因此这时城市热岛效应更为显著。

干岛、湿岛 城市对大气湿度的影响比较复杂。

以上海为例,1984~1990年7年间城市11个站水汽压的平均值与同时期周围近郊4个站平均水汽压相比较,皆是城区低于郊区,呈现出“城市干岛”效应。

干岛平均强度(指城区平均水汽压低于郊区平均水汽压之值)以7月份为最大。

(0.56百帕),1月份差值(绝对值)最小(仅0.02百帕)。

但城郊水汽压的差值有明显的日变化。

第11卷第1期2006年1月气候与环境研究Climatic and Enviro nmental Research Vol 111 No 11J an 12006收稿日期 2004209201收到,2005203210收到修定稿资助项目 北京市自然科学基金8042012作者简介 谢庄,女,1938年12月出生,学士学位,正研级高工,主要从事气候变化和短期气候预测研究。

E 2mail :xiezhuang108@1631com北京城市热岛效应的昼夜变化特征分析谢 庄 崔继良 陈大刚 胡保昆北京市气象局,北京 100089摘 要 利用最新获取的1998年3月~2001年12月北京地区自动站资料,对北京城市热岛效应进行了细致、完整的研究。

选取城区的官园站和郊区密云站的气温差作为城市热岛效应强度指标。

在验证了资料可靠性的基础上,研究了热岛强度昼夜变化的年、季、月及日变化特征,以及几种极端天气事件的逐时及平均热岛强度的变化,最后制作了连续3年的月平均逐时热岛强度变化的三维立体图。

关键词 城市热岛效应 极端天气事件 昼夜变化文章编号 100629585(2006)0120069207 中图分类号 X16 文献标识码 AThe Annual ,Seasonal and Monthly Characteristics of DiurnalV ariation of U rban H eat Island Intensity in BeijingXIE Zhuang ,CU I Ji 2Liang ,C H EN Da 2Gang ,HU Bao 2KunB ei j ing Meteorological B ureau ,B ei j ing 100089Abstract At first the reliability of data coming f rom automatic meteorological observing station was verified.Then the annual ,seasonal and monthly characteristics of urban heat island intensity (U HI )were studied.The 32di 2mension diagram was made.Finally ,the hourly U HI of 4kinds of extreme weather events were also specially inves 2tigated.K ey w ords urban heat island effect ,extreme weather event ,diurnal variation1 引言人类活动影响着气候,尤其是由于工农业排放的二氧化碳、甲烷等温室气体,可能导致全球性气候增暖。

另一些人类活动,如城市化则改变了局地气候。

因此全球增暖和城市气候两者都已成为当今大气科学的热点课题。

城市气候研究中,城市热岛效应(简称U H I ,下同)是中心研究论题之一,它直接影响城市的建筑、交通、住房乃至人们的日常生活。

U HI 是否也是全球增暖的重要因子?这是学术界一直关注和寻求解答的问题,在5次IPCC (联合国政府间气候变化委员会)关于气候变化的科学评估报告中对U HI 都有专门叙述。

由于有着长记录的测站都在城市,因此人们怀疑全球增暖可能并非来自温室气体效应,而是来自U H I ,这就促使了对U H I 的研究。

深入研究表明,因为U HI 局限在不大的局部地区,它对全球和半球的气温增加的贡献是十分有限的,估计在1900~1999期间对全球和半球陆地气温序列的影响不超过0105℃[1]。

20世纪90年代对全球增暖的研究,阐明了夜间增温大,白天增温小,导致日较差减小的特征[2,3],即发现了最高最低气温的非对称变化的事气 候 与 环 境 研 究Climatic and Environmental Research11卷Vol111实。

但是目前对U H I与这种非对称变化之间关系的了解还是很少,说明仍需要进一步深入研究诸如此类的城市气象问题。

在全球重视环境问题的今天,U HI受到格外重视,各国纷纷设立研究项目,进行深入诊断研究分析和数值模式的模拟研究,寻求缓解和控制U HI的方法,以改善城市环境[4,5]。

90年代以来空间观测技术为研究大范围乃至全球的U H I提供了基础,美国NASA卫星就确认了全球性的热岛效应与时剧增的现象。

U HI使得夏季城市上空以及下风方向的降水增加,这是因为地表温度增加使上升运动增强,影响了城市周围的天气状况。

自动观测站的广泛建立,也为深入研究U H I提供了细致的资料。

我国对U HI的研究早已开始,并取得了许多成果[6,7]。

但不能不看到我们对U HI的研究尚缺乏系统性,大部分工作限于主要城市。

不同城市,不同地区关于热岛效应的对比研究也很少。

更重要的是研究热岛效应多半运用一天4次的观测资料,难以刻画出U HI的昼夜变化。

为此本文运用近年来北京最新获取的自动气象站每小时气温资料,对北京的U HI作深入细致的分析;此外,对不同气象条件下,如寒冷日、高温日、风沙日、雨日和雪日天气的U H I强度也作了初步探讨。

北京市气象局自1997年开始建立自动观测站,目前已建有26个站,其中市区14个站,郊区12个站。

本文选取有代表性的城区官园站和郊区密云站的气温差作为U HI强度进行探讨。

2 北京城市热岛强度的基本概况211 北京城市热岛强度的年、季概况因为自动站建立初期资料不稳定,本文选取的资料从1998年3月开始,截止至2001年12月。

图1是1998年3月~2001年12月平均的年、季U HI值,从表中可见年平均U H I为210℃,各季中以冬季最强,达219℃,夏季最小,为114℃,春、秋季分别为118℃和119℃,这与以前用常规资料所做的研究结果基本一致[6],表明北京自动站的资料是可靠的。

212 北京城市热岛强度的月变化特征图2为1998年3月~2001年12月逐月UHI图1 北京年、季平均U HI值(1998年3月~2001年12月)Fig11 The mean annual,seasonal U HI in Beijing值,从图中可见12月和1月U HI最大,各年值在216~313℃之间,平均值为310℃;6、7月的U HI最小,在019~116℃之间,平均值分别为112℃和113℃;其他各月U HI在上述值之间。

上述结果与周淑贞的工作[7]相比,5、6、7、8月U HI相差不多,冬季各月的值比其大017~018℃,造成上述差值的原因除了两个资料所用的观测站和仪器不同外(本文资料采自自动站),年代际的差异即本文资料比文献[7]晚10多年可能是一个重要原因。

近年来北京增暖明显,尤其是冬季,总体上气温的升高趋势也导致了U H I的增长。

3 北京城市热岛效应昼夜变化的年、季节特征311 年平均热岛强度的昼夜变化图3为1998年3月~2001年12月年平均逐时热岛强度,从图3可见0~3时(北京时,下同)U HI为216℃,3~5时日出前,郊区辐射冷却比城区大,U HI略增至217℃。

6时日出后郊区增温比城区快,加之中午前后风速比夜间大,湍流增强,城郊间的水平和垂直方向的混合增强,城、郊温差迅速下降,12~16时U H I达最低值019℃。

其后由于太阳高度角的减小,郊区空旷,有效辐射逐渐增强,大气失热逐渐加快,特别是日落后空气层结稳定,降温率更大。

城区因下垫面温度高,白天蓄积的热量多,地面长波辐射和湍流显热提供给大气的热量较多,高温要持续一段时间才能下降,所以直到17时城郊温差才开始迅速加大,22时达到216℃,形成城市热岛的极071期No 11谢 庄等:北京城市热岛效应的昼夜变化特征分析XIE Zhuang ,et al.The Annual ,Seasonal and Monthly Characteristics of Diurnal Variation of…图2 北京逐月U HI 值Fig 12 The mont hly U HI inBeijing图3 年平均逐时U HI 的变化Fig 13 The hourly variation of mean annual U HI大值。

子夜前后城郊气温冷却率相近,U H I 的高值持续维持至次日凌晨。

312 四季平均热岛强度昼夜变化图4为春、夏、秋、冬四季平均逐时U HI 强度,从图中可见各季的曲线与年相似,其中冬季的U HI 最大,0~3时为318℃,直至早上8时一直维持在314℃以上。

这是因为北京冬季夜间长,日落在17时左右,日出晚,约在早7时多之故。

8时以后U HI 迅速下降,14~15时达最低值111℃,17时以后迅速增加,21~23时达到最大值319℃,即冬季U H I 值除了值大以外,另一特点是大值持续的时间长,因为达到最大值的时间早(21时),迅速下降时间晚(8时)。

夏季一般时段(12~17时除外)的U HI 均小于其他季节。

因为夏季日落时间晚,U HI 达到最大值(119℃)的时间最晚(22时),而在凌晨5时左右开始日出,郊区迅速增温,U HI 迅速减小,最小值(017℃)出现在13时。

即夏季U H I 值既小,大值持续的时间亦短。

春、秋季的U H I 值和达到最大,最小值的时间一般在冬夏之间,但是秋季白天12~17时的U H I 比夏季同一时间U HI 略小。

综上所述,北京U H I 昼夜变化的特征(U HI 夜晚强,白昼午间弱),基本符合Oke [8]根据中纬度大量实测记录归纳的在“理想状态”下(城郊地形平坦,天气晴朗,风小)城、郊气温日变化和U HI 强度日变化的模式曲线。

4 几种极端天气气候事件的城市热岛昼夜变化 极端天气气候事件是目前气候研究的一个热点,本文对几种极端天气气候事件的U HI 昼夜变化进行分析。

图5为上述事件的U H I 变化。

411 雪后低温日UHI 的昼夜变化2001年1月6~8日全市连续出现降雪天气,城郊地面都有积雪覆盖。

1月15日,南郊观象台的最低气温为-1614℃,城区官园站为-1213℃,密云站为-2311℃。

从图5可见早晨6时U H I 达到1018℃,这是本资料U H I 出现的最大值。

造成如此大U HI 的原因估计是由于郊区雪面辐射逆温强,降温明显,而城区道路积雪及时清理,人为加热大,使城郊降温率相差较大之故。

412 降雪日UHI 的昼夜变化2001年1月6日开始,本市出现降雪天气,17气 候 与 环 境 研 究Climatic and Environmental Research 11卷Vol 111图4 春、夏、秋、冬四季平均逐时热岛强度Fig 14 The mean hourly U HI of spring ,summer ,autumn andwinter图5 极端天气事件的城市热岛昼夜变化Fig 15 The diurnal variation of U HI of extreme weat her event s至7日夜间结束,官园和密云均为大雪。