胶体的稳定性

- 格式:ppt

- 大小:937.50 KB

- 文档页数:40

胶体稳定性名词解释胶体稳定性(胶体稳定性)指胶体不能聚集,形成较大颗粒,呈现为不均一的分散体系。

胶体不仅能在液态和固态之间转变,而且还能从液态转变为气态。

这就是说胶体具有“触变性”和“不稳定性”,即当它与其他物质接触时,如果发生化学作用或物理作用,都会失去稳定性。

只有当改变其外部条件(如温度、 pH值、离子强度、溶剂等)后才恢复其稳定性。

这种因外界条件变化引起的不稳定称为“触变性”,又称“水化作用”;若胶粒间发生碰撞,使其失去稳定性,则称为“动力稳定性”或“凝聚稳定性”。

电镜下可以看到,蛋白质溶液表面存在着空间网状结构,其中许多氢键的线性排列有利于保持胶粒的稳定。

正是由于这些疏水基团在蛋白质溶液表面,以及在蛋白质溶液与周围环境之间,建立了牢固的氢键,所以蛋白质溶液稳定地悬浮在水中。

由此可见,对蛋白质溶液稳定性影响最大的因素是蛋白质溶液中蛋白质的分子量,一般来讲蛋白质分子量越大,其溶液的稳定性也就越差。

大分子蛋白质胶体一般不能单独存在,必须溶解于某种溶剂,才能稳定地存在于溶液中。

由于大多数胶体溶液并不稳定,因此各种蛋白质都应该能够溶解在水中,或者能被水抽提出来,否则不能稳定地保存于溶液中。

如果蛋白质溶液的稳定性受到破坏,那么胶体在形成后很快就会出现不均匀性,导致物质间发生聚沉作用。

相互间反应而产生沉淀,胶体的稳定性也就遭到破坏,所以测定蛋白质的分子量就显得尤为重要。

生物相容性:通常包括无毒、无刺激性和无过敏反应三项内容。

如果不满足这些条件,则蛋白质胶体对人体是有害的。

例如链霉素的热稳定性不好,易受光照破坏,就是因为其含有杂链结构,它对人体有毒害作用。

这是一个专业问题,你应该问问研究生物胶体稳定性的教授,或查阅相关资料。

胶体的稳定性是指溶液中的胶体粒子,在外加的机械力或热、光、电等条件改变时,其在溶液中的存在状态或分布的规律不被破坏的特性。

胶体的稳定性主要决定于它的溶解性和粘度。

在一定条件下,胶粒带同号电荷,它们之间的排斥力远大于吸引力,这样就能保持胶粒稳定。

胶体的性质介绍胶体的性质胶体是一种特殊的物质系统,具有非常特殊的物理化学性质。

在化学中,胶体是指一种由微粒(粒径在1-1000纳米之间)悬浮于另一种物质中,形成的混合物。

这种混合物中的微粒被称为胶体粒子,其大小介于分子和颗粒之间。

胶体是许多自然和人工生产的物质的基础。

1. 稳定性胶体能够保持稳定并且不会沉淀下来,这是其最重要的性质之一。

这种稳定性是由胶体粒子和分散介质之间的相互作用所决定的。

这些相互作用包括静电斥力、范德华力和表面张力。

斥力和张力促使胶体粒子分散在介质中,而范德华力则影响粒子之间的相互作用。

2. 视觉透明度大多数胶体是透明的,这意味着它们不会散射光线并且具有高度的视觉透明度。

这是由于胶体粒子的尺寸通常比波长小,因此它们不会散射光线。

这种透明度使胶体作为某些光学应用程序的理想选择。

3. 凝胶形态凝胶是一种特殊的胶体,它具有固体的特性,但可以保持流动性。

凝胶的形成是由于胶体粒子之间的交互作用力将它们紧密地联系在一起。

凝胶通常是具有高度吸水性的生物材料,如明胶和琼脂。

4. 溶胶形态溶胶是一种均匀混合物,其中母体物质和溶解物粒子是完全混合的。

这种混合物是气体、液体或固体中的一种,通常具有均匀的性质,如温度和浓度。

与凝胶不同,溶胶不具有流动性,而且不会形成凝胶。

5. 色散性胶体是色散性的,这意味着它们对光线的波长和色彩非常敏感。

胶体粒子的大小和分散情况直接影响它们对光线的散射和吸收。

由于这种色散性质,胶体在生物组织中被广泛用于光学应用程序。

6. 光学性质胶体是一种光学性质非常优异的物质,它们可以通过光线的穿透、反射和散射来表现。

由于胶体粒子的大小和分散情况的影响,胶体具有光学性质优异的功能。

这些功能包括天然发光、光学稳定性和反射率,因此胶体已经被成功地应用于光学技术和光电子学领域。

7. 磁性、电性和热学性质胶体的磁性、电性和热学性质表现出了其独特的性质。

例如,胶体粒子可以通过磁性相互作用来进行制导和定位;另一方面,由于胶体的非常细小的尺寸,所以它们能够更快地传播热量,因此使得胶体适合于热学应用程序。

胶体稳定性名词解释胶体稳定性名词解释:指的是溶液中的微粒能长期稳定存在于溶液中,而不会聚结成大颗粒。

以及它们在胶体状态下具有稳定性、分散性和增稠性的特点。

如蛋白质溶液在常温下呈胶体状态,因此在通常的溶液状态下,这些胶体微粒是很稳定的,在稀释时也不会聚沉。

但当其浓度较高时,由于胶体微粒吸附水分子,使得微粒的浓度变小,故形成了稳定的胶体状态。

微粒的稳定性有两种类型:非均相性和均相性。

在非均相系统中,物理的或化学的作用可以使分散相或胶体聚集起来形成大的颗粒;在均相系统中,分散相或胶体只在一定条件下才聚集成大颗粒。

前者称为均相性胶体稳定性,后者称为非均相性胶体稳定性。

胶体的稳定性有些来自分散介质本身,有些来自微粒的性质,如尺寸、形状、电荷等。

胶体粒子在不同的条件下可表现出不同的稳定性,如当溶液处于静止状态时,微粒将表现出很强的稳定性;当微粒间的距离增大到某一数值时,所有微粒都将表现出相同的稳定性;随着微粒直径的减小,稳定性逐渐增加。

可见,颗粒粒子的尺寸对其稳定性有重要影响。

一般说来,微粒越小,越容易获得足够的稳定性。

胶体是一种很稳定的微粒群,常用来描述一种无固定形状的、或既有固定形状又有流动性的分散系统。

1、物理稳定性2、化学稳定性3、热稳定性4、生物稳定性5、光学稳定性6、电学稳定性7、磁学稳定性8、放射学稳定性9、相对稳定性10、光化学稳定性11、辐射学稳定性12、空化学稳定性13、动力学稳定性14、能量学稳定性15、静电学稳定性16、溶解学稳定性17、凝聚学稳定性18、界面学稳定性19、老化学稳定性20、输运学稳定性21、毒理学稳定性22、环境学稳定性23、免疫学稳定性24、生态学稳定性25、输血学稳定性26、神经学稳定性27、眼科学稳定性28、麻醉学稳定性29、心脑血管病防治稳定性30、分析化学稳定性31、文献信息传递稳定性32、生物学稳定性33、食品卫生学稳定性34、医学检验稳定性35、其他学科稳定性36、病例组织学鉴定37、临床化学试剂稳定性38、临床放射学稳定性39、医院感染控制稳定性40、肿瘤预防学稳定性41、卫生化学稳定性。

胶体稳定性简介胶体稳定性一、胶体的分类所谓胶体是一种分散质粒子直径介于粗分散体系和溶液之间的一类分散体系,其值通常在1nm—100nm之间,这是一种高度分散的多相不均匀体系。

按分散剂的不同可分为气溶胶、固溶胶、液溶胶;按分散质的不同可分为粒子胶体、分子胶体。

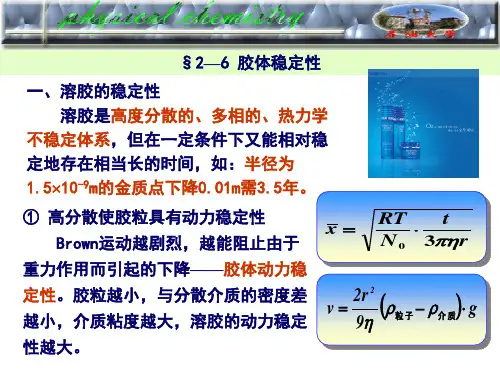

二、胶体的稳定及不稳定性胶体因质点很小,强烈的布朗运动使它不致很快沉降,故具有一定的动力学稳定性;另一方面,疏液胶体是高度分散的多相体系,相界面很大,质点之间有强烈的聚结倾向,所以又是热力学不稳定体系。

一旦质点聚结变大,动力学稳定性也随之消失。

因此,胶体的聚集稳定性是胶体稳定与否的关键。

三、双电层与zeta电位由于分散粒子表面带有电荷而吸引周围的反号离子,这些反号离子在两相界面呈扩散状态分布而形成扩散双电层。

根据双电层理论可将双电层分为Stern层和扩散层。

当分散粒子在外电场的作用下,稳定层与扩散层发生相对移动时的滑动面即是剪切面,该处对远离界面的流体中的某点的电位称为Zeta电位。

即Zeta电位是连续相与附着在分散粒子上的流体稳定层之间的电势差。

四、聚集沉降理论影响因素起聚沉作用的主要是电荷与胶体相反的离子(称为反离子)。

反离子的价数越高,则聚沉效率越高,聚沉值越低。

一价反离子的聚沉值约为25~150,二价的为0.5~2,三价的为0.01~0.1。

聚沉值大致与反离子价数的六次方成反比,这称为舒尔茨-哈代规则。

五、胶体稳定性疏液胶体的稳定性理论通称DLVO理论。

此理论的出发点是:胶体质点间因范德瓦耳斯力而相互吸引,质点在相互接近时又因双电层的重叠而产生排斥作用,胶体的稳定程度取决于上述两种作用的相对大小。

DLVO理论计算了各种形状质点之间的范德瓦耳斯吸引能与双电层排斥能随质点间距离的变化。

在质点相互接近的过程中,如果在某一距离上质点间的排斥能大于吸引能,胶体将具有一定的稳定性;若在所有距离上吸引皆大于排斥,则质点间的接近必导致聚结,胶体发生聚沉。

食品中的胶体稳定性研究胶体稳定性是指液体中分散相颗粒的稳定状态,是食品行业研究的一个重要课题。

胶体稳定性影响着食品的质量和口感,因此对其进行深入研究具有重要意义。

胶体稳定性与胶体颗粒之间的相互作用密切相关。

在食品中,常见的胶体颗粒有胶状体、脂质体、乳液等。

这些胶体颗粒存在于各种食品中,例如酱料、乳制品、饮料等。

胶体颗粒的稳定性受到多种因素的影响,包括表面电荷、溶液中的离子浓度、温度等。

首先,胶体稳定性与胶体颗粒的表面电荷有关。

在水溶液中,胶体颗粒的表面带有电荷,这种表面电荷使胶体颗粒之间形成静电斥力,防止其聚集。

这种静电斥力是维持胶体颗粒分散状态的重要力量。

然而,当溶液中的离子浓度增加时,胶体颗粒的表面电荷可能被中和,导致静电斥力减弱,使得胶体颗粒易于聚集。

其次,胶体稳定性还受到离子浓度和pH值的影响。

溶液中存在的离子可以干扰胶体颗粒的电荷平衡,从而影响胶体的稳定性。

离子浓度较高时,离子与胶体颗粒表面电荷之间发生相互作用,导致胶体的稳定性降低。

此外,溶液的pH值也会影响胶体稳定性。

适当的pH值可以保持胶体颗粒表面电荷的平衡,从而维持胶体的稳定性。

温度是另一个影响胶体稳定性的重要因素。

随着温度的升高,分子的活动性增加,这可能导致胶体颗粒的聚集。

此外,一些食品中的成分在高温下可能发生变化,从而影响胶体稳定性,例如乳制品中的蛋白质在高温下会发生变性,导致乳液的稳定性降低。

针对食品中的胶体稳定性问题,研究人员提出了一些解决方案。

一种常用的方法是添加稳定剂或乳化剂。

稳定剂可以增加胶体颗粒表面的电荷密度,从而增强胶体分散的稳定性。

乳化剂则可以在液体中形成薄膜或界面活性剂层,减少胶体颗粒之间的相互作用。

这些添加剂的选择和使用方法需要进行深入研究,以确保其对食品质量和安全性的影响。

此外,利用纳米技术也是研究胶体稳定性的新方法。

纳米颗粒具有较大的比表面积和特殊的物理化学性质,可以在食品中起到纳米稳定剂的作用。

通过纳米技术可以制备具有独特结构和性质的纳米胶体颗粒,从而提高胶体的稳定性。

胶体的稳定性名词解释胶体的稳定性胶体是分散系的一类。

它在一定条件下能长期存在而不沉淀、不分层、保持其原有状态,这个性质称为胶体的稳定性。

溶液中胶粒所带电荷与溶液中离子所带电荷相反,整个胶体带同种电荷,因此胶粒本身所带电荷等于整个胶体所带的电荷,整个胶体即为正电荷,如果胶粒带有异种电荷时,胶体就不稳定。

常见的胶体如蛋白质、淀粉、乳浊液等。

稳定性和胶体的分散质有关,也与胶体粒子的大小和形状有关,越小的胶粒,稳定性越高。

胶体粒子的稳定性不仅受到它本身结构的影响,而且还受到外界环境条件变化的影响。

胶体的稳定性的强弱可以用粘度来衡量。

测定方法: 1)毛细管法:将样品放入管内并使之充满液体,然后再逐滴加入毛细管中,当悬浮液呈现浑浊时,继续加入毛细管,直至出现明显的颜色分层时,则该悬浮液的浓度最大; 2)薄膜覆盖法:将试样制成平板,将一张薄膜覆盖在平板上,用另一张薄膜盖在上面,使二者连成一个封闭体系。

待封闭体系自行凝固,静置片刻后取下,观察到有无色分层。

这两种方法都需要仪器设备。

乳浊液的聚沉或絮凝乳浊液是由许多小液滴所组成的。

它们的大小通常是几十微米至几百微米,有时还会超过一千微米。

由于其表面积大,对电解质有很强的吸附力,因而不易沉降。

胶体的聚沉或絮凝作用,就是利用胶体粒子大小的差别。

当颗粒小于100nm时,它们的直径大约在几百纳米左右。

当颗粒大于100nm 时,直径往往大于1000nm。

当粒子表面被电解质所包围,即具有胶粒电性时,这些微粒对电解质起了反吸附作用,使胶体脱稳。

当粒子所带的电荷与电解质所带的电荷相反,胶体也会从溶液中析出。

盐析、晶种法、分子筛和硅胶分子筛等都是可用的方法。

加入电解质的目的,就是使溶液中的电解质聚集,形成均匀分散的胶粒,然后经过聚沉或絮凝过程将胶粒沉淀,分离出来。

除了利用胶体粒子的聚沉或絮凝作用外,电泳、静电沉淀、阳极溶出、磁性分离、选择性沉淀、离子交换以及透析等,也都可以应用。

高分子溶液的粘度由于高分子溶液粘度较大,沉降速度较慢,若不加入某种物质,可使高分子溶液稳定在某一低的高度,在这个位置上,不论搅拌或加入什么物质,高分子溶液的粘度不再发生显著变化,这种现象叫做高分子溶液的稳定性。

第五章胶体的稳定性分解胶体是由固体颗粒或液滴分散在连续相中而形成的混合物。

在胶体中,颗粒或液滴的尺寸通常在1纳米至1微米之间,介于溶液和悬浮液之间。

在自然界和工业中,我们经常可以观察到各种胶体,如乳液、凝胶和泡沫等。

胶体的稳定性是指胶体系统维持稳定状态的能力,即颗粒或液滴分散均匀,并且不易聚集和沉降。

胶体的分解是指胶体系统中颗粒或液滴发生聚集而失去稳定性的过程。

胶体分解的原因有很多,最常见的原因是颗粒之间的吸引力增强,导致聚集现象的发生。

颗粒之间的吸引力可以通过静电作用、范德华力、亲水性或疏水性相互作用等来实现。

当这些吸引力超过分散力时,胶体就会发生分解。

胶体的分解会导致胶体体系不均匀,颗粒或液滴会聚集成大块或沉降到容器底部。

为了维持胶体的稳定性,我们可以采用一些方法来防止胶体的分解。

常见的方法包括添加稳定剂、控制环境条件和调节胶体粒径。

添加稳定剂是最常用的方法之一、稳定剂可以降低颗粒或液滴之间的吸引力,从而有效地抑制聚集的发生。

常见的稳定剂包括表面活性剂、胶体保护剂和电解质等。

表面活性剂是一类能够吸附在颗粒或液滴表面的物质,通过形成电荷屏障或分散剂层来降低吸引力,从而使颗粒或液滴保持分散状态。

胶体保护剂是一类能够与颗粒或液滴表面发生化学反应的物质,形成一层稳定的保护膜来防止聚集的发生。

电解质可以通过改变胶体系统中的离子浓度,从而改变颗粒或液滴表面的电荷性质,进而影响吸引力的大小。

控制环境条件也是维持胶体稳定性的重要方法之一、环境条件的改变可以直接影响颗粒间的吸引力和分散力之间的平衡。

例如,温度的变化会改变胶体中颗粒或液滴的热运动速度,从而影响颗粒之间的碰撞频率和能量大小。

pH值的变化则会改变胶体中颗粒或液滴的表面电荷,进而影响吸引力的大小。

通过控制环境条件,我们可以调节各种力的平衡,从而更好地维持胶体的稳定性。

此外,调节胶体粒径也是维持胶体稳定性的一种方法。

胶体粒径的大小直接影响胶体中颗粒或液滴之间的相互作用力。

胶体的稳定性

答案:

胶体(Colloid)又称胶状分散体,是一种分散质粒子直径介于粗分散体系和溶液之间的一类分散体系[1]。

胶体不一定都是胶状物,也不一定是液体,常见的胶体有有色玻璃、果冻、鸡蛋清、血液等。

介稳性:

胶体的稳定性介于溶液和浊液之间,在一定条件下能稳定存在,属于介稳体系。

胶体具有介稳性的两个原因:

原因一:胶体粒子可以通过吸附而带有电荷,同种胶粒带同种电荷,而同种电荷会相互排斥(要使胶体聚沉,就要克服排斥力,消除胶粒所带电荷)。

原因二:胶体粒子在不停地做布朗运动,与重力作用相同时便形成沉降平衡的状态。

结构:

根据法扬斯规则(能与晶体的组成离子形成不溶物的离子将优先被吸附.优先吸附具有相同成分的离子),胶体粒子是胶粒,胶粒与扩散层在一起组成了胶团,而胶粒又包括胶核与吸附层。

胶体稳定存在的主要原因胶体的稳定性是指胶体溶液中分散相颗粒能够持续较长时间地保持在分散状态,而不发生聚集、沉淀等现象。

胶体稳定存在的主要原因有以下几个方面:1.界面电荷作用:胶体颗粒表面通常带有电荷,可以分为正电荷和负电荷。

当胶体颗粒带有电荷时,会产生电荷云层,使颗粒之间产生静电排斥作用,阻止颗粒聚集。

正负相同的电荷会相互排斥,使胶体颗粒得以分散。

2.溶剂中的分散介质:溶剂中存在的分散介质,如水分子或有机溶剂分子,可以包围胶体颗粒并形成溶剂分子层。

这种溶剂分子层称为溶剂壳,能够扩大胶体颗粒的有效半径,增强胶体颗粒之间的静电排斥力。

3.斯特恩层和瓦尔布林压力:斯特恩层是指溶液中离子所形成的电双层,包括负离子在胶体颗粒表面吸附成的斯特恩层和正离子在负离子斯特恩层外部形成的次斯特恩层。

正负离子的存在能够产生静电吸引力,使胶体颗粒之间保持一定的距离,同时瓦尔布林压力也能够使颗粒之间产生排斥力。

4.重要界面吸附:在溶液中,胶体颗粒表面可能吸附有一些杂质物质,如表面活性剂、聚合物等。

这些吸附物质能够改变胶体颗粒表面的性质,形成一层覆盖层,增加胶体颗粒之间的静电排斥力,从而稳定胶体。

5.溶解度差异:胶体颗粒表面的溶解度和胶体内部的溶解度可能不同。

当溶剂中存在一种物质溶解度较大时,该物质会从溶液中溶解到胶体颗粒表面,形成一个可移动的溶解物壳,使颗粒之间保持一定距离,起到稳定作用。

6.构建胶体团簇:胶体颗粒之间产生的各种吸附作用力、静电作用力等可以构建胶体团簇,将各个胶体颗粒连接在一起,形成一个大的胶体结构。

这种团簇结构可以增加胶体颗粒之间的相互作用力,阻止颗粒自由运动和聚集。

总之,胶体的稳定性是由多种因素共同作用所致。

这些因素不仅仅是影响胶体颗粒分散状态的因素,还能够影响胶体的流变性质、光学性质等。

因此,了解并掌握胶体稳定性的原因对于胶体科学的研究和应用具有重要意义。

胶体稳定性简介 doc

胶体稳定性是指胶体系统,即固体颗粒和液体的混合物,在久的时间内的可控制性和

稳定性。

通常,一种胶体系统可以保持稳定就意味着系统内的颗粒悬浮不动,不发生坍塌,凝固的反应,颗粒的澄清和改变等现象。

因此,胶体的稳定性可以在很大程度上影响这些

物质的机械性能,药物的发挥效用,以及制造过程中的要求。

胶体稳定性受到许多因素的影响,其中最重要的因素是固体颗粒的表面性质和溶液的

温度、pH和差,因此调节这些参数是维持胶体稳定性的关键。

研究表明,随着温度和pH

值的变化,胶体悬浮度以及颗粒形态可能会发生显著变化,从而导致胶体稳定性的下降。

此外,固体颗粒的形状和表面活性物质也有很大的影响。

当颗粒表面有大量表面活性物质时,颗粒相互之间会形成聚合物,使胶体系统变得不稳定,从而导致悬浮度的降低。

为了改善胶体稳定性,首先要改变和有效控制这些影响因素。

根据悬浮系统的温度和pH,可以使用正确的添加剂来改变系统的特性。

此外,可以通过加入抗凝剂和絮凝剂来改

善胶体的稳定性。

抗凝剂可以防止乳状液的凝固,而絮凝剂可以防止固体颗粒的聚集。

最后,应采取综合措施,包括充分发泡、正确的调节pH值、减少温度变化等,以维持系统

的稳定性。

总之,胶体稳定性是控制胶体物质机械性能和碰撞效果以及满足制造要求的重要参数。

它受多种因素的影响,如温度、pH值、添加剂、表面活性剂等。

因此,应当采用综合措施,有效控制颗粒的形状、温度、pH值、添加剂等,以获得良好的胶体稳定性,从而改善胶体机械性能和碰撞效果,满足特殊的产品要求。