药源性疾病

- 格式:ppt

- 大小:732.00 KB

- 文档页数:10

药源性疾病药源性疾病是指药物引起与治疗作用无关的,并能导致机体某一个或几个器官、某一处或几处局部组织发生功能性和(或)器质性损害的不良反应。

标签:药物;疾病;合理用药药源性疾病(Drug-induced diseases,DID)则是指药物引起与治疗作用无关的,并能导致机体某一个或几个器官、某一处或几处局部组织发生功能性和(或)器质性损害的不良反应。

药物作为致病因子,大约有1 000种药物可诱发药源性疾病,而且药源性疾病在临床表现、病理组织改变及实验检查等方面。

与其他疾病很少有特异性不同。

因此,药源性疾病的诊断较为困难。

1 引起药源性疾病的原因分类1.1药理作用相关类其发生常受各种药动学及药效学因素的影响,是药源性疾病中最为常见的一类,发病率最高,了解药物的药理作用和作用机制,可以预测此类疾病。

1.2药物制剂因素药物在生产或调剂过程中,混入有毒物质,如阿司匹林合成中温度过高会产生乙酰水杨酸苷而引起过敏反应,阿托品、毛果芸香碱眼药在配制过程中pH值改变,产生分解物直接刺激组织形成慢性结膜炎。

1.3与促进微生物生长相关类广谱抗生素等抗生药物抑制或杀灭了体内特别是肠道内的敏感菌,使体内菌群平衡失调,导致耐药菌过度生长,从而引发各种继发的真菌感染及伪膜性肠炎等。

1.4与化学刺激相关类例如口服药引起的食道损伤、胃肠黏膜损伤,注射药物引起的局部肿痛、静脉炎;皮肤接触药物发生的皮炎、皮肤坏死。

1.5与药物过敏相关类如过敏性休克、过敏性皮疹、药物热、过敏性胆汁阻塞症等。

抗生素、解热镇痛药及磺胺类是最常导致过敏反应的药物。

1.6与撤药相关类这类疾病常发生于长期连续用药而突然停止给药或突然减小剂量后,再次用药不但不会加重症状,而且会使病情得到改善或治愈。

1.7患者机体方面的因素种族、性别、年龄是个体差异或同一体在不同环境、不同身体状况下,对药物的反应不同,会产生药源性疾病。

1.8与遗传代谢障碍相关类如6-磷酸葡萄糖(G-6-PD)缺乏症患者,服用氯喹、阿斯匹林、磺胺、维生素K等药物,即使很小剂量,都可致急性溶血;而铁血红蛋白还原酶缺乏者服用上述药物则发生高铁血红蛋白症性紫绀;血浆胆碱酯酶缺乏症患者,使用琥珀胆碱可致呼吸肌麻痹加重。

药源性疾病名词解释药源性疾病指在药物使用过程中,如预防、诊断或治疗中,通过各种途径进入人体后诱发的生理生化过程紊乱、结构变化等异常反应或疾病,是药物不良反应的后果。

药源性疾病概述指在药物使用过程中,如预防、诊断或治疗中,通过各种途径进入人体后诱发的生理生化过程紊乱、结构变化等异常反应或疾病,是药物不良反应的后果。

药源性疾病可分为两大类,第一类是由于药物副作用、剂量过大导致的药理作用或由于药物相互作用引发的疾病。

这一类疾病是可以预防的,其危险性较低。

第二类为过敏反应或变态反应或特异反应。

这类疾病较难预防,其发生率较低但危害性很大,常可导致病人死亡。

影响药源性疾病的因素一方面与病人本身状况有关,如年龄、营养状况、精神状态、生理周期、病理状况等。

另一方面与医药人员在用药过程中不当有关,如过量长期用药、不恰当使用药品、多种药品的混用等。

一般不包括药物极量所引起的急性中毒。

它的发展与化学药物品种的日益增多密切相关。

药物引起的损害,也和其他病因引起的损害一样,有其流行病学特点。

有潜伏期、发病机制、组织学改变、临床表现及不同预后。

由药物引起的各种疾病、如心律失常、弥漫性肺炎、肺纤维化,暴发型肝炎、慢性活动性肝炎,肾病综合征或肾功能衰竭、皮炎、再生障碍性贫血、溶血性贫血、精神错乱、消化道出血和癌肿等,均为明确的病症。

药物作用的两重性现在常用药中许多是化学合成的,既有对人体疾病的治疗作用,又有对人体造成损伤的副作用。

因此,如果用药不当,这种副作用发生率就会不断上升,从而导致人体新的疾病,这就是所谓的“药源性疾病”。

例如一些抗生素类药物,使用不当时,可损害人体的肾脏、肝脏、视听神经等;一些利尿药也可造成低血钾症;一些安眠药则可造成人对该类药的依赖性等。

即便是中药,这种情况仍然存在,不过相对少些。

例如,洋地黄,就有人发生过洋地黄中毒。

由此可见,用药治病时,有用药剂量,服用间隔时间等方面一定要遵医嘱,不可自作主张,随心所欲的服用,否则会造成严重后果。

药学综合知识:常见的药源性疾病有什么?药源性疾病是指由于药物因素而引起的机体、器官、组织、系统的病理损害和功能障碍,临床上可表现为一组疾病。

由于药物因素作用于人体引起的疾病称为药源性疾病,包括原发性药源性疾病和继发性药源性疾病。

前者又称药物引起的变态反应性疾病,如变应性鼻炎、哮喘、湿疹、荨麻疹等;后者又称药物的毒性作用或药物过量引起的毒性反应,如急性肝损害、肾功能衰竭等。

药源性疾病是严重威胁人民群众健康和生命安全的一类重要疾病,药源性疾病一旦发生,往往会产生严重后果,如不能及时处理和治疗,可导致患者死亡。

因此,我们必须重视药源性疾病。

一、引发药源性疾病的因素1、剂量过大或使用时间过长。

如给新生儿使用大环内酯类抗生素,导致新生儿发生严重的药物性肝损害,表现为黄疸、肝肿大等。

2、用药种类过多或交叉用药。

如用阿奇霉素治疗支原体肺炎,也可导致患者发生药源性支气管炎。

3、联合用药不当,如青霉素与头孢菌素合用时,易引起过敏反应,严重者可导致过敏性休克。

4、用药方法不当。

如口服磺胺类药物后,未按规定方法服用而使其在尿液中溶解度降低,而在尿液中形成结晶,堵塞肾小管而造成肾损害。

5、重复用药。

有些药物如链霉素、卡那霉素、庆大霉素、小诺霉素等单次使用后易造成药源性耳聋。

长期使用某一种药物可引起体内药物浓度过高而中毒。

二、常见的药源性疾病有哪些?(一)过敏反应过敏反应是指药物的一种或多种成分通过与体内蛋白结合,并通过各种途径进入血液循环,引起机体出现异常的、过度的和不适当的免疫应答,从而引起的临床综合征。

过敏反应多在用药后数分钟至1~2天内发生,以皮肤粘膜出现皮疹、血管神经性水肿、荨麻疹样或剥脱性皮炎等为特征。

过敏反应一般分为速发型和迟发型两类。

速发型过敏反应可在数分钟或数小时内出现,表现为荨麻疹、血管神经性水肿、过敏性休克等。

迟发型过敏反应可在用药后几天甚至几周内出现,表现为全身性瘙痒、荨麻疹等。

药源性疾病发生时应立即停用可疑药物,并给予抗过敏治疗。

药物不良反应和药源性疾病药物是治疗疾病的重要手段之一,然而在使用药物过程中,我们常常会面临药物不良反应和药源性疾病的风险。

药物不良反应指的是在正常用量下,药物对机体产生的不良影响;药源性疾病则是由于使用某种药物而引起的疾病。

本文将对药物不良反应和药源性疾病进行探讨。

一、药物不良反应的种类和原因药物不良反应可以分为两类,即可预见性药物不良反应和不可预见性药物不良反应。

1. 可预见性药物不良反应可预见性药物不良反应是指在药物的临床使用中,已经明确列入药物说明书的不良反应。

这些药物不良反应通常与药物的药理作用相关,例如利尿剂引起的低钾血症、抗生素引起的肠道菌群失调等。

这些反应多数是因为药物服用后直接对人体组织或器官产生的药理效应。

2. 不可预见性药物不良反应不可预见性药物不良反应指的是在药物研发和临床试验中未能预见到的药物副作用。

这些不良反应通常与个体差异、药物代谢、药物相互作用等因素有关。

例如,少数人群可能会对药物产生过敏反应,或者出现药物引发的肝脏损害等。

这些反应往往较为复杂,不易预测和控制。

二、药源性疾病的发生和防范药源性疾病是指由于用药不当或长期使用某种药物导致的一系列疾病。

下面将介绍几种常见的药源性疾病以及防范方法。

1. 药物依赖性和滥用某些药物具有依赖性和滥用的潜在风险,例如镇静催眠药、阿片类镇痛药等。

长期滥用这些药物可能导致成瘾和药物依赖,对个体的身体健康和社会功能产生严重影响。

预防药物依赖性和滥用需要加强社会教育,提高公众对药物的认识和正确使用。

2. 药物引发的肝脏损害某些药物在代谢过程中会对肝脏造成不利影响,引起肝脏损害。

例如,长期服用大剂量的非甾体类抗炎药可能导致药物性肝炎。

减轻药物对肝脏的损害可通过遵医嘱使用药物、控制剂量、避免与其他药物的相互作用等方式。

3. 药物导致的胃肠道损伤某些药物在治疗过程中可能对胃肠道产生刺激或损伤,引发胃溃疡、胃出血等疾病。

预防这些疾病需要合理使用药物,遵循用药时间和用药方式的规定,并注意饮食卫生,避免加重胃肠道负担。

什么是药源性疾病

药品不仅是“治病”的重要手段,也是“致病”的重要因素。

我国近几年发生的“克林霉素磷酸酯注射液(欣弗)”事件、云南“刺五加注射液”事件、黑龙江“双黄连注射剂”事件等药害事件所暴露的药品安全性问题引起了社会的广泛关注与有关部门的高度重视,也使我们对药源性疾病的危害有了充分认识。

药源性疾病是指在防治疾病过程中,所用药物因药物(或其代谢物)本身的作用、药物相互作用以及药物使用引起人体器官或组织发生功能性或器质性损害而出现各种临床症状与体征的疾病。

其不仅包括以上谈到的“正常剂量正常用法下”出现的药品不良反应,还包括因误用、超剂量应用等用药错误导致的疾病。

药源性疾病除了可累及肝脏、肾脏、心脏、肺等重要器官,还包括过敏反应、血液病、眼损害、耳损害、神经损害、生殖功能损害以及营养不良等。

药源性疾病管理制度一、药源性疾病的危害与管理的必要性药源性疾病是医疗安全的重要问题,其危害主要表现在以下几个方面:1、对患者健康的直接危害:由于药源性疾病的发生,会导致患者的健康状况急剧恶化,甚至危及生命。

2、医疗秩序的混乱:药源性疾病的发生往往与医疗秩序的混乱有一定的关系,会导致医疗资源的浪费和医疗服务水平的下降。

3、对医疗卫生机构的信誉影响:药源性疾病的发生会对医疗卫生机构的声誉造成负面影响,进而影响患者对医疗卫生机构的信任和就医选择。

4、社会资金的浪费:由于药源性疾病的发生需要进行二次治疗,会造成社会资金的浪费。

综上所述,建立健全的药源性疾病管理制度对于预防和控制药源性疾病具有非常重要的意义。

二、建立健全的药源性疾病管理制度1、加强医疗从业人员的教育培训:医疗从业人员应了解各类药源性疾病的防范措施和处理方法,了解各类药物的不良反应和合理用药的原则,提高医务人员的用药安全意识。

2、加强药品监管:加强对药品的生产、流通、使用全过程的监管,严格执行药品生产质量管理规范、药品流通监管规定和药品使用管理规范。

3、促进患者合理用药:加强对患者的用药教育,提高患者的用药安全意识,使患者在就医过程中合理选用药品,防止药源性疾病的发生。

4、完善医疗安全事件报告制度:建立医疗安全事件报告制度,对医疗安全事件进行及时报告、调查和处理,分析医疗安全事件的成因,及时采取措施避免类似事件再次发生。

三、药源性疾病管理制度的实施1、建立健全的用药审核制度:医疗卫生机构应建立用药审核制度,通过对处方和医嘱的审核,避免因药物原因导致疾病的发生。

2、加强用药监测:医疗卫生机构应建立用药监测系统,收集和分析用药相关的不良事件和不良反应信息,及时发现和报告药源性疾病的发生,为预防和控制药源性疾病提供有效的监测数据。

3、开展用药教育宣传:医疗卫生机构应加强对患者和家属的用药教育宣传工作,普及药物不良反应的知识和合理用药的原则,帮助患者正确使用药物,降低药源性疾病的发生率。

药物不良反应的种类不符合用药目的,并为病人带来不适或痛苦的反应,称之。

药源性疾病:是由于药物所引起的、较严重、较难恢复的不良反应。

如GM引起的N性耳聋。

不良反应包括:副反应、毒性反应、变态反应、后遗效应、继发反应、特异质反应、三致反应、药物依赖性等。

1. 副作用(副反应)(side reaction)药物在常用量(治疗量)下发生的与治疗目的无关的反应。

随着用药目的的不同,副作用与防治作用在一定条件下可互相转化。

特点:是药物固有的作用。

可以预料,难以避免。

产生的原因:药物的选择性低,作用范围广。

2. 毒性反应(toxic reaction)指用药时间过长、用药剂量过大而引起的机体损害性反应。

包括急性毒性和慢性毒性,致癌、致畸、致突变三致反应也属于慢性毒性反应范畴。

特点:反应比副作用大,对人体健康危害大,可预料和避免的。

产生原因:用药剂量过大或用药时间过长。

3. 变态反应(allergic reaction)(过敏反应)指少数有过敏体质的病人对某些药物产生的病理性免疫反应,无法预知,与药使用剂量及疗程无关。

用药理拮抗剂解救无效。

产生原因:药物本身或其代谢物、药剂中杂质、或自然界中类似物,作为抗原或半抗原刺激机体产生抗体,当再次用药时,形成抗原抗体复合物,导致机体组织损伤、功能紊乱的反应,也称过敏反应。

特点:(1)反应与药物原有效应无关(2)反应性质、严重度差异很大,与剂量和给药途经无关。

(3)停药后反应逐渐消失,再用时可能再发。

(4)临床用药前常做皮肤过敏试验但仍有少数假阳性或假阴性反应。

4. 后遗效应(residual effect)是指停药后血药浓度已降至阈浓度以下时残存的药理效应。

如巴比妥类。

5. 继发反应(secondary reaction)由于药物的治疗作用所引起的不良反应,又称治疗矛盾,如四环素特异质反应(idiocrasy)指少数特特异质病人对某些药物特别敏感,产生作用性质可能与常人不同的损害性反应,如G-6-PD 缺乏。

药源性疾病:又称药物诱发性疾病,是指人们在应用药物预防,治疗和诊断疾病时,因药物的原因而导致机体组织器官发生功能性或器质性损害,引起生理功能、生化代谢紊乱和组织结构变化等不良反应。

由此产生各种体征和临床症状的疾病。

治疗等效:是指几个药物制剂以同样的给药方案给予同一个体,产生本质上相同的治疗效应或毒性。

药物的依赖性:是反复地(周期性或连续性)用药所引起的人体心理或生理上或两者兼有的对药物的依赖状态,表现出一种强迫性的要连续或定期用药的行为和其它反应。

首关效应:又称首关消除,是指某些药物首次通过肠壁或肝脏时被其中的酶所代谢,使体循环药量减少的一种现象。

药物警戒:是与发现、评介、理解和预防不良反应或其它任何可能与药物有关问题的科学研究与活动。

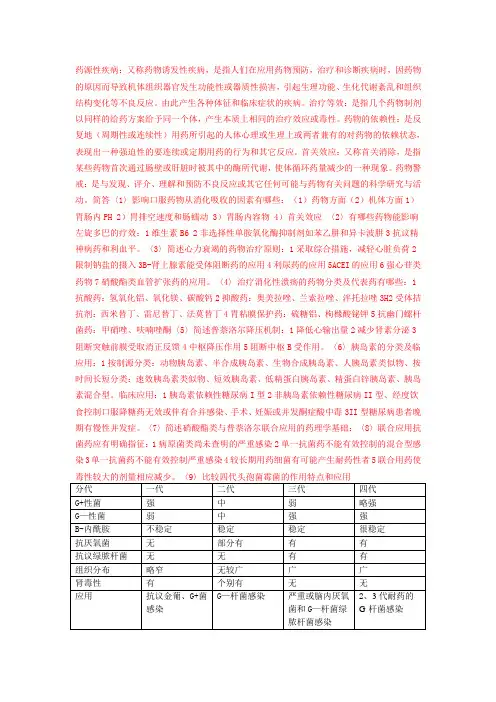

简答〈1〉影响口服药物从消化吸收的因素有哪些:(1)药物方面(2)机体方面1)胃肠内PH 2)胃排空速度和肠蠕动 3)胃肠内容物 4)首关效应〈2〉有哪些药物能影响左旋多巴的疗效:1维生素B6 2非选择性单胺氧化酶抑制剂如苯乙肼和异卡波肼3抗议精神病药和利血平。

〈3〉简述心力衰竭的药物治疗原则:1采取综合措施,减轻心脏负荷2限制钠盐的摄入3B-肾上腺素能受体阻断药的应用4利尿药的应用5ACEI的应用6强心苷类药物7硝酸酯类血管扩张药的应用。

〈4〉治疗消化性溃疡的药物分类及代表药有哪些:1抗酸药:氢氧化铝、氧化镁、碳酸钙2抑酸药:奥美拉唑、兰索拉唑、泮托拉唑3H2受体拮抗剂:西米替丁、雷尼替丁、法莫替丁4胃粘膜保护药:硫糖铝、枸橼酸铋钾5抗幽门螺杆菌药:甲硝唑、呋喃唑酮〈5〉简述普萘洛尔降压机制:1降低心输出量2减少肾素分泌3阻断突触前膜受取消正反馈4中枢降压作用5阻断中枢B受作用。

〈6〉胰岛素的分类及临应用:1按制源分类:动物胰岛素、半合成胰岛素、生物合成胰岛素、人胰岛素类似物、按时间长短分类:速效胰岛素类似物、短效胰岛素、低精蛋白胰岛素、精蛋白锌胰岛素、胰岛素混合型。

药源性疾病名词解释药源性疾病是指由于服用药物引起的疾病或症状。

以下是常见的药源性疾病及其解释:1. 肝毒性:指某些药物对肝脏产生损害导致的疾病。

肝毒性药物包括一些非甾体抗炎药、乙醇、抗生素等。

肝毒性药物在体内代谢时会释放出有害的代谢产物,损害肝细胞功能,从而导致肝炎、肝坏死等疾病。

2. 肾毒性:指某些药物对肾脏产生损害导致的疾病。

肾毒性药物主要包括某些抗生素、抗癌药物、非甾体抗炎药等。

这些药物可以导致肾小管损伤,降低肾脏功能,引发肾炎、肾衰竭等疾病。

3. 心血管不良反应:指某些药物引起的对心血管系统的不良反应。

常见的心血管不良反应有心律失常、心绞痛、低血压等。

这些药物可能会影响心脏的收缩力或节律,导致心脏功能异常,引起不良反应。

4. 中毒性肺病:指某些药物引起的对肺部的中毒反应。

这些药物可能引起肺部炎症、纤维化等病变,导致呼吸困难、咳嗽、呼吸性疾病等。

常见的中毒性肺病药物包括抗生素、化疗药物等。

5. 过敏反应:指某些药物引起的过敏反应。

过敏反应可以表现为皮肤瘙痒、红疹、荨麻疹等皮肤症状,也可以引起呼吸系统过敏反应,如喉头水肿、呼吸困难等。

常见的引起过敏反应的药物有青霉素类药物、磺胺类药物等。

6. 血液系统不良反应:指某些药物对血液系统产生不良影响的反应。

这些药物可能导致骨髓功能异常,造血功能受损,引起贫血、白细胞减少等疾病。

常见的血液系统不良反应药物包括化疗药物、抗生素等。

7. 神经系统不良反应:指某些药物对神经系统产生不良影响的反应。

这些药物可能引起头晕、头痛、眩晕等症状,也可能导致神经系统功能异常,引起抽搐、意识障碍等。

常见的神经系统不良反应药物包括抗精神病药物、抗癫痫药物等。

总结起来,药源性疾病就是由于服用药物引起的疾病或症状。

药物可能对肝脏、肾脏、心血管系统、肺部、血液系统、神经系统等产生不良影响,导致肝毒性、肾毒性、心血管不良反应、中毒性肺病、过敏反应、血液系统不良反应、神经系统不良反应等疾病或症状的发生。