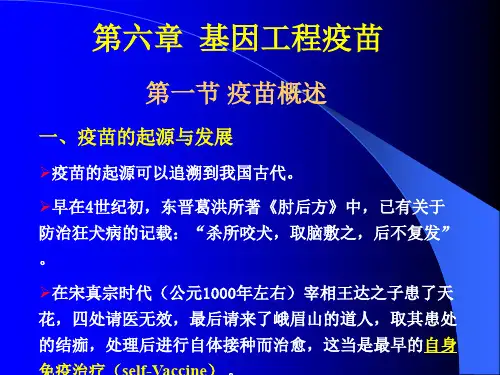

基因工程疫苗

- 格式:ppt

- 大小:2.28 MB

- 文档页数:23

重组乙肝疫苗的研制生产过程、理化性质、生物学活性、临床应用国际上先后研制出了第一代血源性乙肝疫苗和第二代基因工程乙肝疫苗。

第一代乙肝疫苗主要运用乙肝病毒携带者血清中提取纯化出的的乙肝病毒表面抗原,先后经过减毒处理和添加佐剂后注入人体预防接种。

但是由于对血源性疫苗安全性存在顾虑,人们进一步着手开发第二代乙肝疫苗,也就是基因重组疫苗。

第一步是分离目的基因,获得目的DNA片段的方法主要有两种,一是直接从细胞基因组中分离,二是人工合成。

第二步是将DNA片段和载体在体外连接重组,成为重组DNA分子,多采用连接酶的方法连接。

第三步是基因克隆,即将重组体DNA分子,引进合适的宿主细胞(大肠杆菌、酵母)中增殖。

根据所用载体的不同,可选用转化(以质粒作载体时,重组体DNA分子以此种方式进入感受态的宿主细胞,以获得转化子菌落)、转染(λ噬菌体作载体时,构成的重组体DNA分子,以此种方式进入宿主细胞,可转染得到噬菌斑)、转导(λ噬菌体DNA与外源DNA组成的重组体DNA分子,与噬菌体蛋白组装成具有感染力的噬菌体颗粒,即人工包装的噬菌体颗粒,引入宿主细胞)的方法,往宿主细胞引入重组体DNA分子。

第四步是目的基因克隆的筛选与鉴定,即从大量携带重组体DNA分子的细胞中分离出带目的基因的细胞。

因为不是所有的细胞都能获得重组体DNA分子,为了获得摄取了重组体DNA分子细胞,需经筛选,才能将其与未摄取重组体DNA分子的细胞区别开来,并作进一步鉴定。

筛选含有重组体DNA分子细胞的方法,一般都是以载体DNA 及目的基因的遗传标记及分子特征为依据,并结合受体细胞的基因表型而建立起来的。

由于许多质粒都具有抗生素等药物的抗性标记,因此,在含有一定浓度抗生素的选择培养基上,可以很容易地把摄取了重组体DNA分子,因同时也获得了抗生素抗性的细胞辨认出来。

但药物筛选只是一个方面,依据它只能判断质粒载体是否进入了受体细胞,还不能确定受体细胞是否摄取了含有目的基因的重组体DNA分子。

猪繁殖与呼吸综合征(PorcineReproductive and Respiratory Syndrome ,PRRS ),又称猪蓝耳病,是由猪繁殖与呼吸综合征病毒(Po r c i n e Reproductive and Respiratory Syndrome Virus ,PRRSV )引起的一种高度传染性疾病,其主要临床特征表现为母猪繁殖障碍和仔猪、育肥猪的呼吸困难。

自1987年在美国发现以来,该病已在全世界范围内流行。

在美国,每年因PRRS 造成的损失高达5.6亿~6.6亿美元[1-2]。

我国自1996年证实了PRRS 的存在以来,特别是发生于2006年春的“无名高热”(即高致病性猪蓝耳病),给我国养猪业造成了巨大的经济损失。

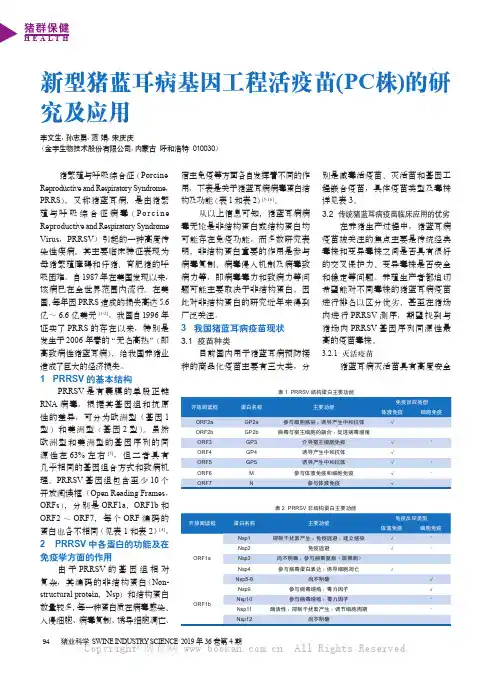

1 PRRSV 的基本结构PRRSV 是有囊膜的单股正链RNA 病毒,根据其基因组和抗原性的差异,可分为欧洲型(基因1型)和美洲型(基因2型)。

虽然欧洲型和美洲型的基因序列的同源性在63%左右[3],但二者具有几乎相同的基因组合方式和致病机理。

PRRSV 基因组包含至少10个开放阅读框(Open Reading Frames ,ORFs ),分别是ORF1a ,ORF1b 和ORF2~ORF7,每个ORF 编码的蛋白也各不相同(见表1和表2)[4]。

2 PRRSV 中各蛋白的功能及在免疫学方面的作用由于PRRSV 的基因组相对复杂,其编码的非结构蛋白(Non-structural protein ,Nsp )和结构蛋白数量较多,每一种蛋白质在病毒感染、入侵细胞、病毒复制、诱导细胞凋亡、新型猪蓝耳病基因工程活疫苗(PC 株)的研究及应用李文生,孙志勇,范 娟,宋庆庆(金宇生物技术股份有限公司,内蒙古 呼和浩特 010030)宿主免疫等方面各自发挥着不同的作用,下表是关于猪蓝耳病病毒蛋白结构及功能(表1和表2)[5-16]。

从以上信息可知,猪蓝耳病病毒无论是非结构蛋白或结构蛋白均可能存在免疫功能。

生物技术在人类疫苗研发中的应用随着科技的不断发展,传统的医药技术正在不断被新的生物技术所替代。

生物技术应用于疫苗研发已经成为疾病防控的新的发展方向。

疫苗是人们预防和控制传染病的一个重要的手段,而生物技术则有助于加速疫苗研发的过程,提高疫苗的质量和效果。

本篇文章将从基因工程、蛋白质技术和组织工程三个方面来介绍生物技术在人类疫苗研发中的应用。

一、基因工程基因工程可以将DNA从一种生物体中提取出来,再将其转入到另一个生物体细胞中,并使其表达。

这种技术可以制造出具有特殊功能的蛋白质,如常规疫苗中的毒素抗原、微生物抗原以及病毒抗原等。

基因工程技术的应用在疫苗研发中非常广泛,例如,现代mRNA和DNA疫苗的研制,都属于基因工程领域。

以SARS-CoV-2为例,科学家们根据其基因序列,开发了一种新型的mRNA疫苗,这种疫苗能够在人体细胞内产生病毒表面的蛋白质,从而诱导免疫系统产生抗体。

由于基因工程技术对疫苗的制备具有很强的灵活性和可控性,即可以快速地对应到新的病毒株上,这种疫苗已经在全球范围内得到了广泛的应用。

二、蛋白质技术蛋白质技术是一种将某种蛋白质从一个生物体纯化出来,并使其在另一个生物体细胞中表达的技术。

这种技术在疫苗研发中用于生产各种外形、性状、性质的特殊蛋白质,以使其符合特定的疫苗需求。

这种技术特别适用于人呼吸道合胞病毒(RSV)和腺病毒、肺炎球菌和乙型肝炎等病毒的疫苗研究,以及获得稳定清洁的抗原性蛋白,在诱导体内免疫应答方面有着重要的应用。

以人乙型肝炎疫苗为例,疫苗中使用的抗原就是由重组DNA技术生产的表面抗原。

重组表面抗原成分是乙型肝炎病毒的有效部分,可以让人体产生免疫力,进而抵御病毒感染。

通过蛋白质技术能够精确地刻画抗原蛋白的概貌、结构,并能精细地掌控出具有高生物活性和长时间作用的抗原性蛋白。

三、组织工程组织工程技术可以利用三维组织工程的方法从人体中复制出一个新的完整器官或组织。

在疫苗研发中,组织工程技术能够生产出自由软组织类疫苗,例如,牛痘疫苗、水痘疫苗、麻疹疫苗等。

不同类型疫苗的作用机制分析疫苗是一种预防疾病的生物制品,可以激发人体的免疫系统产生针对特定病原体的免疫反应。

不同类型的疫苗根据其制备方式和作用机制可以分为以下几类:灭活疫苗、减毒疫苗、亡活疫苗、次单位疫苗和基因工程疫苗等。

1. 灭活疫苗(Inactivated vaccines):灭活疫苗是以病原体的整体结构或部分成分为基础制备的。

病原体经过灭活处理,使其失去了其致病能力,但保留了其识别功能,以刺激免疫系统产生免疫反应。

灭活疫苗可通过不同的方法制备,如化学处理、物理灭活和放射灭活等。

灭活疫苗需要大量的病原体来制备,但由于其不能再复制,因此不会导致感染性疾病。

疫苗接种后,免疫系统会识别并产生抗体,以进行防御。

2. 减毒疫苗(Live attenuated vaccines):减毒疫苗使用病原体的变弱株,使其失去了致病性,但仍能在人体中复制并刺激免疫系统产生免疫反应。

减毒疫苗制备过程中,通过经过长时间培养、人工选育或突变诱导等方式,使病原体从病毒株或细菌菌株到弱育株,损失了与人体正常生理相适应的能力。

减毒疫苗可以产生强大和长期的免疫保护,但由于其仍可以在人体中复制,因此在免疫系统功能较弱的人群中,如免疫系统压制的人群,接种减毒活疫苗时需要特别注意。

3. 亡活疫苗(Killed vaccines):亡活疫苗是使用已死亡的病原体制备的。

由于病原体已死亡,因此不会再复制,但仍能刺激免疫系统产生免疫反应。

与灭活疫苗不同,亡活疫苗的制备过程可以使用化学方法、物理方法或热处理等方式,使病原体失去其致病性。

疫苗接种后,人体产生抗体以及其他免疫效应,对后续感染起到保护作用。

4. 次单位疫苗(Subunit vaccines):次单位疫苗使用病原体的部分成分或产物制备,不包含整体病原体结构。

通常使用病原体的蛋白质、多糖、抗原表位或DNA/RNA等组分制备。

次单位疫苗可以减少疫苗的潜在风险,并提供对特定成分的免疫保护。

生物化学在疫苗研发中的应用疫苗是一种预防传染病的重要手段,也是医学领域中的利器。

疫苗的研发与生物化学密不可分,生物化学在疫苗研发中发挥着重要的作用。

本文将从疫苗的开发、制备及稳定性等方面,探讨生物化学在疫苗研发中的应用。

1. 疫苗研发的初期阶段在疫苗研发的初期阶段,生物化学起着重要的作用。

首先,通过分析目标疾病的病原体,生物化学可以确定疾病的致病机制,进而为疫苗的设计提供理论依据。

其次,生物化学可以发现病原体中的抗原物质,并对其结构和特性进行研究。

这些抗原物质可以作为疫苗的候选物质,对疫苗的研发起到关键性的作用。

2. 基因工程疫苗的生物化学制备基因工程疫苗是疫苗研发中的一种重要类型,生物化学在基因工程疫苗的制备过程中发挥着至关重要的作用。

首先,通过生物化学技术,可以将病原体相关基因导入宿主细胞,并使其表达所需的抗原蛋白。

生物化学能够提供在体外合成和纯化抗原蛋白的方法,确保疫苗的制备过程稳定和高效。

其次,生物化学可以对抗原蛋白进行结构和功能的研究,以确定其最佳的抗原特性。

通过生物化学技术,可以对抗原的结构进行修改和调整,以提高其免疫原性和稳定性。

3. 疫苗的稳定性与纯度的检测疫苗的稳定性和纯度是疫苗研发中非常重要的指标,也是生物化学应用的关键点之一。

生物化学可以通过分析疫苗样品中的蛋白质组成和含量,以确定疫苗的纯度。

这可以通过高效液相色谱(HPLC)和电泳等技术实现。

此外,生物化学还可以对疫苗样品进行稳定性评估,了解疫苗在贮存和运输过程中是否会发生分解和降解。

这些分析可以为疫苗的生产和质量控制提供重要的信息。

4. 疫苗免疫效果的评估生物化学在疫苗研发中还可以用于评估疫苗的免疫效果。

通过生物化学分析,可以检测疫苗样品中的抗体产生情况,评估疫苗在机体内产生免疫反应的程度和持久性。

另外,生物化学还可以对疫苗样品进行免疫原性分析,判断疫苗对不同人群的免疫效果,并确定合理的疫苗剂量。

总结:生物化学在疫苗研发中发挥着重要的作用。

疫苗研制的最新技术与趋势随着全球流行病的增加和传染病威胁的不断加剧,疫苗研制变得尤为重要。

科学家们在寻求更快、更有效的方法来开发和生产新型疫苗。

本文将介绍目前疫苗研制领域的最新技术和趋势。

一、基于基因工程的创新方法1. mRNA 疫苗mRNA(messenger RNA)疫苗是一种利用人体细胞质内转录核酸编码来产生所需抗原并刺激免疫反应的先进技术。

相较于传统疫苗,mRNA 疫苗能够迅速设计、生产和分发,并且具备更强的适应性。

例如,在 COVID-19 疫情期间,科学家们成功地利用 mRNA 疫苗技术开发出多款快速有效的新冠肺炎疫苗。

2. 基因编辑技术CRISPR-Cas9 是一种从细菌系统中获得灵感而开发出的可精确修改基因组DNA序列的革命性技术。

通过使用 CRISPR-Cas9,科学家们能够针对疫苗候选者的基因组进行精确编辑,进而提高其免疫原性和免疫效果。

这一技术的发展可能有助于加速新型疫苗的开发,并增强其保护作用。

二、使用人工智能加快研发过程随着人工智能技术的不断进步,其在疫苗研发过程中扮演的角色也变得日益重要。

以下是一些值得关注的应用领域:1. 病毒预测与设计借助机器学习和大数据分析技术,科学家们可以对无法培养的病毒样本进行生物信息学建模,并预测它们可能产生的突变。

这为设计出更具广谱性和持久性的疫苗提供了新思路。

2. 药物筛选与优化传统方法中,药物筛选需要耗费大量时间和资源。

然而,利用人工智能和机器学习算法,在海量数据中搜索潜在药物成为可能。

通过这种方式,科学家们可以快速识别具有潜力的抗原并优化药物配方,从而加快整个疫苗研发过程。

三、多价疫苗的兴起传统疫苗通常只能预防目标病原体的一种或几种菌株,而多变体菌株感染性患者的增加却给预防带来了挑战。

因此,多价疫苗的研制和使用成为当前的重要趋势。

1. 单针多度抗体单针多度抗体(MPA)是一种采用相同核心蛋白质但结构不同的逆转录复合物来触发免疫反应的技术。

疫苗原理与免疫机制疫苗是预防传染病的重要手段之一,通过激活人体的免疫系统,使其产生特异性免疫应答,从而提供对特定病原体的保护。

本文将介绍疫苗的原理和免疫机制,以及常见的疫苗类型和应用。

疫苗的原理疫苗的原理基于人体的免疫系统,通过模拟感染过程,引起免疫系统的应答。

一般来说,疫苗包含了病原体的抗原成分,这些抗原可以是整个病原体、其部分组分或者是由基因工程技术合成的。

当人体接种了疫苗后,其中的抗原会被免疫系统识别为外来物质,并激活相应的免疫细胞。

这些免疫细胞会进一步处理抗原,并将信息传递给其他免疫细胞,从而引发一系列的免疫反应。

免疫机制先天免疫和适应性免疫人体的免疫系统可以分为先天免疫和适应性免疫两个部分。

先天免疫是人体固有的防御机制,它通过非特异性的方式对抗各种病原体。

适应性免疫则是针对特定病原体的免疫应答,具有高度特异性和记忆性。

免疫细胞免疫细胞是免疫系统的核心组成部分,包括巨噬细胞、树突状细胞、T细胞和B细胞等。

这些细胞在感染过程中发挥着不同的作用,协同工作来清除病原体并保护机体。

抗体抗体是由B细胞产生的一类蛋白质,它们能够与特定的抗原结合,并协助其他免疫细胞来清除感染。

抗体的产生经历了多个步骤,包括抗原识别、B细胞激活和抗体分泌等。

免疫记忆适应性免疫具有记忆性,即一旦人体接触过某种病原体,免疫系统就能够对其产生持久的免疫保护。

这种记忆性是由T细胞和B细胞的活化和增殖所致,使得再次感染时能够更快、更有效地应对。

疫苗类型和应用灭活疫苗灭活疫苗是使用灭活的病原体或其部分组分制备而成的。

这类疫苗包括了多种传染病的预防,如流感、脊髓灰质炎和百日咳等。

灭活疫苗的制备相对简单,但其免疫效果可能不如其他类型的疫苗。

温活疫苗温活疫苗是使用活性但减毒的病原体制备而成的。

这类疫苗包括了麻疹、风疹和水痘等传染病的预防。

温活疫苗能够在人体内复制并产生免疫应答,但由于经过减毒处理,其致病能力较弱。

亚单位疫苗亚单位疫苗是使用特定的抗原组分制备而成的。

摘要:随着生物科技的不断革新,动物疫病的防治手段也越来越多,但在兽医临床当中,疫苗仍然是重要的防护手段。

传统疫苗的研制受到微生物体外培养以及安全性等多方面的限制,在使用中存在着较大的风险,而随着现代生物技术和手段的发展,利用基因工程技术研发的疫苗,具有更高的安全性和稳定性,同时还具备大批量生产的可能性,进一步降低了生产的成本,是未来动物疾病防治的主流发展趋势。

本文对基因工程疫苗进行了简单的阐述,同时分析了基因工程疫苗所具有的优势和劣势,以及当前的应用现状,并就此分析了其在动物疾病防治当中的发展前景,以供相关人士参考。

关键词:基因工程疫苗;动物疾病;防治;前景基因工程疫苗在动物疾病防治中的前景杨香芳,刘召明,申茂欣,刘兆霞*,吴太航,王琳(青岛易邦生物工程有限公司山东青岛266113)收稿日期:2023-03-24作者简介:杨香芳(1986.05—),女,山东青岛人,研究生,兽医师,主要从事兽用生物制品研究相关工作。

*通信作者:刘兆霞(1979.04—),女,山东青岛人,本科,兽医师,主要从事兽用生物制品检验及实验室管理相关工作。

随着人类社会的不断进步,利用疫苗免疫手段预防人类和动物性的传染性疫病,已经逐渐发展成为了主要的防控手段,虽然人类利用迅速发展的生物科技研制出了上千种疫苗,但是其中的大部分疫苗都是在大量培养致病微生物的基础上研发出来的,主要包括当前应用广泛的灭活苗、弱毒疫苗或者是亚单位苗,由于致病原培养难度较高,仍然存在很大的局限性。

随着DNA 重组技术的应用,基因工程疫苗被研发出来,并被应用于多种动物疾病的防治当中,与传统疫苗相比,基因工程疫苗在免疫防护、生物安全以及稳定性等方面具有更强的优势。

另外,基因工程疫苗还可以进行大规模的批量化生产,生产所需消耗的成本也就更低。

动物疾病的科学防治仍然是畜牧兽医行业亟需解决的问题之一,为有效预防动物养殖以及相关食品所带来的潜在威胁,基因工程疫苗极大的推动了动物性疾病防治工作的进程,在动物疾病防治当中展现了良好的发展前景。

新型疫苗技术的发展与应用疫苗是预防传染病的重要手段之一,随着科技的不断进步,新型疫苗技术不断涌现并得到广泛应用。

本文将从基因工程疫苗、RNA疫苗和病毒载体疫苗三个方面探讨新型疫苗技术的发展与应用。

一、基因工程疫苗基因工程疫苗是使用重组DNA技术来制造疫苗。

相比传统疫苗,基因工程疫苗更加安全、有效。

以乙肝疫苗为例,传统乙肝疫苗是通过从乙肝病人的血清中提取抗原来制造的,存在感染风险。

而基因工程疫苗是通过转入乙肝病毒表面抗原基因来培养抗原,无感染风险。

此外,基因工程疫苗还可以对多种病原体同时进行疫苗研发,提高疫苗研发效率。

二、RNA疫苗RNA疫苗是一种采用病原体RNA来激活人体免疫反应的疫苗。

近年来,RNA疫苗因其高效、快速的应对突发疫情的特点,在疫苗领域引起了广泛关注。

COVID-19疫苗中的mRNA疫苗就是典型的RNA疫苗,通过注射体内导入的mRNA编码抗原蛋白,激发机体免疫系统产生抗体,从而预防新冠病毒感染。

RNA疫苗的开发周期相对较短,能够快速应对突发疫情,提供临床紧急需求的保障。

三、病毒载体疫苗病毒载体疫苗是一种利用病毒来传递目标病原体抗原基因的疫苗。

这种疫苗利用病毒的感染性,将目标病原体的抗原基因插入到病毒中,然后将病毒注射到人体进行免疫。

通过病毒载体疫苗的接种,人体可以迅速产生针对特定病原体的免疫应答。

目前,腺病毒载体疫苗和重组腺相关病毒载体疫苗是较常见的病毒载体疫苗。

这类疫苗不仅能够诱导体液免疫,也能激活细胞免疫,具备较好的免疫效果。

新型疫苗技术的发展给疫苗研发带来了新的机遇和挑战。

新技术的应用使得疫苗的研发速度和效率大大提高,可以更快速地针对新出现的病原体进行疫苗研发。

此外,新型疫苗技术还具备较好的安全性和免疫效果,能够更好地保护人们的健康。

然而,新型疫苗技术的发展也面临一些挑战。

首先,技术实施和生产过程需要高度专业的团队和设备,增加了疫苗的研发成本。

其次,新型疫苗技术的临床试验和监管仍然需要时间和资源。

疫苗的名词解释疫苗,也称为疫苗苗剂,是一种用于预防传染病的生物制剂。

它包含了微生物、其产生的毒素、蛋白质、糖类等病原体或病原体产物的部分或全体,通常通过注射或口服的方式给予人体。

疫苗的主要作用是激活人体的免疫系统,使其产生特定的抗体和记忆细胞。

当人体再次暴露于相同的病原体时,免疫系统能够更快地识别并攻击它,从而防止疾病的发生或减轻疾病的严重程度。

根据制备方法和原理的不同,疫苗可分为以下几种类型:1. 灭活疫苗:通过失活病原体或毒素,使其丧失致病能力,但仍能激活免疫系统。

灭活疫苗在免疫过程中对病原体进行识别,从而让免疫系统生成抗体和记忆细胞。

2. 活减疫苗:将病原体培养在非常低浓度的培养基中,使其丧失致病能力,但仍能在人体内繁殖并引起免疫反应。

活减疫苗可以产生更强的免疫应答,但在极少数人中可能引起疾病。

3. 亚单位疫苗:通过分离和提纯病原体的特定蛋白质或糖类,用于激活免疫系统,而不包含整个病原体。

这种疫苗安全性较高,通常不会产生疾病。

4. 基因工程疫苗:利用基因工程技术,将病原体的基因插入其他生物体,使其产生与病原体相似的蛋白质,从而激活免疫反应。

基因工程疫苗在研发过程中需要更多的时间和资金,但其效果较好。

疫苗的研发和使用通常需要经过严格的实验室研究、动物试验和临床试验等多个阶段,以确保其安全性和有效性。

同时,疫苗的接种也需要遵循相应的程序和规定,包括接种时间、剂量和接种部位等。

虽然有些疫苗可能会出现一些轻微的副作用,例如注射部位的红肿、发热等,但这些副作用通常是暂时的,并且远远超过了疫苗带来的益处。

疫苗的广泛使用已经在全球范围内显著减少了传染病的发病率和死亡率,为公众的健康做出了重要贡献。

生物工程技术在新型疫苗研发中的应用新型病毒不断涌现,给全球公共卫生带来了严重的挑战。

为了有效应对疫情,疫苗的研发变得尤为重要。

在这一方面,生物工程技术的应用功不可没。

生物工程技术是指通过基因改造等手段,对生物体或其组织、细胞和分子进行修饰,以实现特定的功能或用途。

在疫苗研发中,生物工程技术的应用有以下几个方面:一、基因工程技术制备新型疫苗的最常见方法之一就是利用基因工程技术。

疫苗的主要原理是通过刺激人体免疫系统来抵御病原体的入侵。

疫苗通常由病原体的抗原组成,而抗原的来源可以是病原体本身或其分离出的蛋白质。

基因工程技术可以把病原体蛋白质的基因克隆到无害的载体上,再将这些基因引入细胞中表达出抗原,以制备疫苗。

基于基因工程技术制备的疫苗,有很多病原体可以用。

例如,人乙型肝炎病毒(HBV)疫苗就是使用基因工程技术制造的。

HBV是一种病毒性肝炎,传染性很强,极易在血液性接触和污染的物品传播。

使用基因工程技术制备的疫苗,能够对HBV进行有效的免疫,保护人类健康。

二、质粒DNA疫苗质粒DNA疫苗是一种新型的疫苗制备方法。

这种疫苗的特点是采用质粒DNA作为抗原,直接注射到机体内部,通过细胞内的转录和翻译,产生抗原蛋白,从而诱导机体免疫应答。

这种疫苗集成了DNA技术和免疫学原理,具有更快、更便捷、更安全、更高效的优点。

质粒DNA疫苗已经被应用于多种疾病的预防和治疗中,例如乙型脑炎、口蹄疫、肺结核、狂犬病等。

近年来,这种疫苗也被应用于新冠肺炎的治疗研究中,取得了一定的进展。

三、蛋白互补技术蛋白互补技术是基于生物信息学和化学合成技术的一种新型疫苗研发方法。

这种技术能够根据病原体序列信息,精确地合成出能够诱导机体免疫应答的抗原蛋白。

蛋白互补技术的制备过程相对简单,而且抗原蛋白质纯度高、效价稳定,因此能够产生更好的免疫应答。

近年来,这种技术已经被应用于甲型H1N1流感疫苗的开发中,并且取得了很好的效果。

四、病毒载体技术病毒载体技术是指将病毒作为疫苗载体,通过改造、合成或插入特定抗原基因,制备疫苗的一种新兴技术。

疫苗研究的最新进展和挑战疫苗是预防传染病的重要手段,其研究和发展一直是医学界的重点。

随着科学技术不断进步,疫苗研究也在不断取得新的突破,但同时也面临着一些挑战。

本文将介绍疫苗研究的最新进展以及可能面临的挑战。

一、最新进展1. 基因工程疫苗基因工程技术的发展为疫苗研究带来了新的突破。

通过将病原体的特定基因序列导入到载体中,可以制备出基因工程疫苗。

这种疫苗具有较高的安全性和有效性,并且可以预防更多的疾病,如人乳头瘤病毒疫苗和新冠疫苗。

2. mRNA疫苗mRNA疫苗是一种新型疫苗,它利用mRNA分子将疫苗信息传递给机体,启动机体自身的免疫反应。

辉瑞和Moderna公司最近推出的新冠疫苗就是mRNA疫苗的代表。

这种疫苗具有制备快速、高效、安全的特点,为疫苗研究带来了新的希望。

3. 疫苗佐剂疫苗佐剂是指在疫苗中添加一种或多种化合物,以增强疫苗的免疫原性和免疫保护效果。

目前,疫苗佐剂的研究逐渐走向精准化和个体化,通过调节免疫反应,提高疫苗的效果,并减少不良反应的发生。

二、挑战与困境1. 疫苗可及性疫苗可及性是疫苗研究面临的一个重要挑战。

许多新型疫苗的研发需要大量的时间和资源,并且这些疫苗在大规模生产和分发之前还需要进行广泛的临床试验。

因此,如何确保疫苗能够迅速普及到全球各地,以应对突发传染病的爆发,是一个亟待解决的问题。

2. 病原体变异许多病原体在传播过程中会发生变异,导致现有疫苗的防护效果下降。

病毒如流感病毒和HIV病毒的变异速度较快,使得疫苗研究面临着巨大的挑战。

科学家们需要不断地对变异病原体进行监测和分析,并及时调整疫苗的设计和制备方法,以保持疫苗的有效性。

3. 免疫反应差异个体之间的免疫反应存在差异,这对疫苗的研究和应用提出了挑战。

一些人对疫苗的免疫反应较弱,需要增加疫苗剂量或采用其他辅助手段来提高疫苗的效果。

而另一些人则对疫苗的成分产生过敏反应,需要进一步研究和开发安全有效的疫苗。

总结:疫苗研究是医学领域的重要课题,最新的基因工程疫苗、mRNA疫苗以及疫苗佐剂技术的推出,为疫苗的研究和开发带来了新的机遇。

制作疫苗的方法多种多样,下面列举了五种常见的制作疫苗的方法:1. 灭活疫苗(Inactivated Vaccines):这种疫苗是通过将病原体(如病毒或细菌)进行灭活处理而得到的。

灭活疫苗中的病原体已无法复制和感染,但仍能激活人体免疫系统产生免疫应答。

这类疫苗包括流感疫苗、脊髓灰质炎疫苗等。

2. 温和活化疫苗(Attenuated Vaccines):温和活化疫苗是将病原体通过特殊培养条件使其失去病原性,但仍保留免疫原性。

这种疫苗可以在人体内复制并引起免疫反应,从而产生持久的免疫保护。

麻疹疫苗和腮腺炎疫苗就属于这一类别。

3. 亚单位疫苗(Subunit Vaccines):亚单位疫苗使用病原体中特定的蛋白质成分或多肽,而不是整个病原体。

这些蛋白质可以是病原体表面的抗原,通过激活免疫系统来产生保护性免疫反应。

乙型肝炎疫苗和百日咳疫苗属于亚单位疫苗。

4. 基因工程疫苗(Genetic Vaccines):基因工程疫苗是通过将病原体的基因导入到宿主细胞中来诱导免疫反应。

这种疫苗可以通过使宿主细胞产生抗原蛋白来触发免疫系统的保护性反应。

例如,COVID-19的mRNA 疫苗就是一种基因工程疫苗。

5. 病毒载体疫苗(Viral Vector Vaccines):病毒载体疫苗使用经修改的病毒作为载体,将目标病原体的基因导入到宿主细胞中,从而触发免疫反应。

埃博拉疫苗和流感疫苗中的一种类型(Adenovirus-based vaccine)就是属于病毒载体疫苗。

需要注意的是,以上方法只是疫苗制备中的一小部分,实际上还有更多的方法和技术在不断发展和应用。

每种疫苗制备方法都有其独特的优势和适用范围,制造疫苗的选择取决于特定病原体的性质和应用需求。