苏教版七年级上册《第7课 往事依依》同步精讲精练

- 格式:docx

- 大小:27.89 KB

- 文档页数:7

第7课《往事依依》第1课时导学案【学习目标】1、初步阅读《往事依依》,明确“往事”具体所指。

2、反复诵读课文,品味文中隽秀生动的语言,积累文中出现的古诗词名句。

【学习重点】品味文章隽秀生动的语言。

【知识链接】于漪,女,江苏镇江人,1929年出生,1951年毕业于上海复旦大学教育系。

长期从事中学语文教学工作,形成独特的教学风格,是中学语文特级教师。

【自主学习】要养成阅读、思考的好习惯哦!请同学们仔细阅读课本P. 25—27内容,认真完成下面的预习作业,相信你一定行的!1、阅读课文,将疑难易错的字词或者不理解的字词在书本上圈划出来,然后查字典注音或写出你的理解。

注意下列字词:(1)给加点字注音:徜.()徉.()浩淼.()水泊.()眼花缭.()乱心旷.()神怡.()阴晴雨晦.()谆.()谆教导雕镂.()镌.()刻铭.( )刻停泊.()(2) 改错别字:走头无路()鸦鹊无声()五采纷呈()美不剩收()眼花瞭乱()心矿神怡()2、填空:文章题目叫“往事依依”,其中“依依”两字的意思是3、文中出现了诸多古诗文名句,请同学们熟悉并背诵相关诗词名句。

(1)等闲识得东风面,万紫千红总是春。

(2)春城无处不飞花,寒食东风御柳斜。

(3)绿树阴浓夏日长,楼台倒影入池塘。

(4)五月榴花照眼明,枝间时见子初成。

(5)草木知春不久归,百般红紫斗芳菲。

(6)一年好景君须记,最是橙黄橘绿时。

【课中交流】1、于漪老师是全国中学语文教学研究会副会长,全国语言学会理事,特级教师,可谓知识渊博、修养高深。

你能分别从本文和《为你打开一扇门》中找到她成功的原因吗?2、这篇文章的题目叫“往事依依”,你能用简洁的语言概括作者回忆的几件往事吗?这些往事都与什么有关?▲3、读文章只粗略了解内容可不行,还得细细品味语言。

一篇好文章往往要用一些精彩的语句表达思想感情。

本文语言隽永生动,让人读后回味无穷,请同学们静下心来把课文再默读一遍,请你在文中划出你最喜欢的语句(不少于两句),细细品读并从语言或情感角度谈谈你喜欢的原因。

六往事依依教材解读这是于漪老师回忆少年时代读书生活的散文,启示青少年要多读书,读好书,明做人之理,做一个志趣高尚的人。

全文共七段,可分为三个部分:第一部分(1)简述对往事的两种截然不同的感受,引出对几件往事的回忆;第二部分(2至5)深情回忆初中求学生涯中促进自己心智发展的、难以忘怀的一些人和事;第三部分(6、7)回忆老师谆谆教导使我受益终身,再次强调回忆美好的往事对“我”的激励作用。

课文选材精当,要言不烦,多处前后对照。

目标预设1.了解作者回忆的几件往事,品味课文语言,学习课文写法。

2.理解文学作品对少年儿童成长的意义。

3.领略语文的魅力,热爱语文。

资源利用教材开发:课文中的插图再现了听国文老师教辛弃疾的词的场面,引导学生发挥想象,体验作者的情感。

相关资料:借助于漪老师的照片让她的形象具体可感;阅读《千家诗》感受祖国大地的“气象万千”;阅读《南乡子》、《南归》想象老师讲课情景,体会作者的感情。

学生经验:初一学生面对这样一篇出自长者之手的文章,很可能难以产生共鸣。

希望通过于漪老师的文学往事,尤其是对语文课、语文老师的深切回顾能让今天的学生也领略到语文的魅力,也能像于漪老师一样热爱语文。

教学时间:两课时课程实施:第一课时一.导入新课1.作者简介今天向大家介绍一位特殊的客人,她曾经是一个教育学专业毕业,教了五年历史的中学教师,而现在成为一个有口皆碑的充满人格魅力的语文教育家,她是谁呢?出示于漪老师的照片:二交流搜集的信息1.简介作者:于漪,中学语文特级教师。

出生于1929年,江苏镇江人。

1951年毕业于复旦大学教育系。

历任上海市杨浦中学语文教师、校长,全国中学语文教学研究会副会长,全国语言学会理事。

2.解题课文题目为什么定义为“往事依依”?这里有两个因素,一是课文是应河南《中学生阅读》编辑部(初中版)一再邀请而撰写的,登在“追忆黄金时光”栏目,所以要符合栏目的要求;二是作者的切身感受:“初中求学生涯中的一些人和事常萦绕胸怀,十分留恋,故用‘往事依依’为标题。

《往事依依》教学反思《往事依依》是特级教师于漪老师写的一篇回忆往事的散文。

这篇课文被安排在苏教版七年级上册以“金色年华”为主题的第二单元,不难看出,编者的目的很明显——意在唤起中学生的青春激情以及对未来的憧憬,并以此为之奋斗!本文选材精当,内容浅显,学生易懂。

对于这样一篇内容较为浅易的文章,如果仅仅解读文本,了解于漪老师回忆的四件往事,学生的学习收获是不大的,也就不容易调动学生学习的积极性。

因为初中学生已经有了一定的知识积累,他们的求知欲望更加强烈,如果这篇课文没有让他们学到一些新的东西,他们往往就会觉得平平淡淡,感觉收获不多。

怎样来教这样一篇课文呢?我反复考虑,决定把阅读和写作组合起来,并有机融合在一起,既然我的教学定位在打通阅读和写作之路上,所以就大胆取舍,把课文内容的教学引导到文章的选材上来,把语言的品味教学过渡到写作语言上来,使之有机融合在一起。

如首先让学生选择自己喜欢的一件事大声朗读,之后明确作者围绕主题,写到的一些往事:看山水画、读千家诗、听国文老师讲课,这些材料能删去一部分吗?能颠倒次序吗?在学生充分思考、讨论、回答后,自然得出写作启示:选材要丰富,并注意材料的典型性和安排的次序。

文章是阅读课,所以要有阅读的味道,定位在阅读和写作融合,以阅读指导写作,所以教学的形式很重要。

一节课,只有老师精心组织,才能上好。

教学设想和实际教学效果总是存在差异,在教学过程中,还存在不少问题。

一是语言品味还不够到位,由于梳理事件,并兼顾写作启示,为了赶时间,没能在语言品味上深入,另外教师预设的多,而学生虽有发现,因预留时间偏少,而不能充分展示出来。

二是在总结写作启示时,对于学生有创意的发现,应及时关注并给予鼓励。

三是作业的布置,应对学习的内容有所延伸和拓展,以巩固和加深学生印象。

7往事依依综合能力测试(一)老师入情入理的讲课也在我心上雕镂下深刻的印象,培养了我课外阅读的兴趣。

国文老师教古文喜欢大声朗诵。

记得一次教辛弃疾的词《南乡子登京口北固亭有怀》,老师朗诵时头与肩膀左右摇摆着,真是悲歌慷慨,我们这些做学生的,爱国情怀油然而生。

此后我每次登上满眼风光的北固楼,望着滚滚长江水,回顾千古兴亡事,总是感慨万端。

不用说,这首词我至今还能背得滚瓜烂熟。

我就是从那时开始爱读辛弃疾词的。

也是在初中读书时,来了一位代课的国文老师,是年轻的新派人,他喜欢教白话文。

有一次,教到田汉《南归》中的诗:“模糊的村庄已在面前/礼拜堂的塔尖高耸昂然/依稀是十年前的园柳/屋顶上寂寞地飘着炊烟。

”老师朗诵着,进入了角色,那深深感动的神情凝注在眼睛里。

这种感情传染了整个教室,一堂鸦雀无声,大家都被深深感动了。

这几句诗镌刻在我的心上,几十年过去,至今还能信口背出。

此后,我对新文学更有兴趣,读了许多有名的中外小说,开阔了眼界,使自己的心与时代更加贴近了。

如今只要稍一回忆,就仿佛看到了国文老师那左右摇晃的身子和那注满情思的眼睛。

1.给下列加粗的词语注音。

雕镂()镌()刻2.结合文意解释下列词语。

①油然而生________________________________②信口________________________________3.这一段文字叙述的是什么往事?作者认为这一往事对她而言,有怎样的意义?请用简要的语言概述。

________________________________________________4.作者是从哪几方面描写老师讲课的“入情”的?回忆一下,你的老师“入情”时有怎样的表现?可以仿照上文,用一两句话描述出来。

________________________________________________5.老师的讲课给我的印象很深,从哪些语句可以看出来。

请举两例,做简要的分析。

________________________________________________6.“如今只要稍一回忆,就仿佛看到国文老师那左右摇晃的身子和那注满情思的眼睛”这一句话,在这一段文字中的作用是什么?________________________________________________7.两位国文老师的教学方法和内容有什么不同呢?他们对“我”的影响分别是什么?________________________________________________8.描写两位国文老师时,都注重神态和动作描写,请找出文中最能概括两位老师特点的语句。

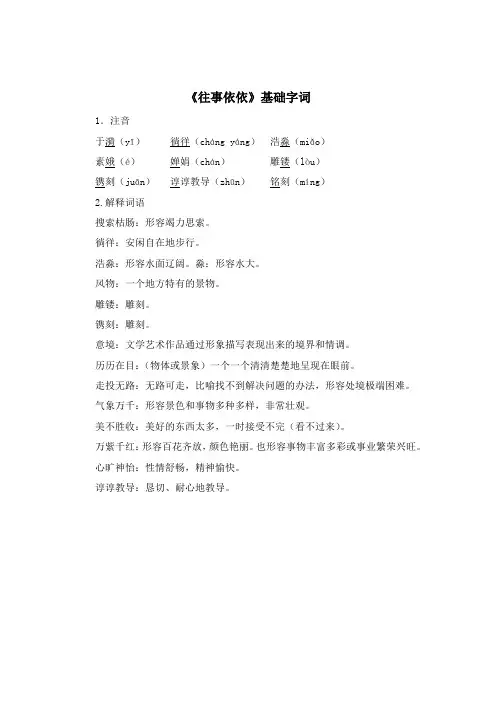

《往事依依》基础字词

1.注音

于漪(yī)徜徉(cháng yáng)浩淼(miǎo)

素娥(é)婵娟(chán)雕镂(lòu)

镌刻(juān)谆谆教导(zhūn)铭刻(míng)

2.解释词语

搜索枯肠:形容竭力思索。

徜徉:安闲自在地步行。

浩淼:形容水面辽阔。

淼:形容水大。

风物:一个地方特有的景物。

雕镂:雕刻。

镌刻:雕刻。

意境:文学艺术作品通过形象描写表现出来的境界和情调。

历历在目:(物体或景象)一个一个清清楚楚地呈现在眼前。

走投无路:无路可走,比喻找不到解决问题的办法,形容处境极端困难。

气象万千:形容景色和事物多种多样,非常壮观。

美不胜收:美好的东西太多,一时接受不完(看不过来)。

万紫千红:形容百花齐放,颜色艳丽。

也形容事物丰富多彩或事业繁荣兴旺。

心旷神怡:性情舒畅,精神愉快。

谆谆教导:恳切、耐心地教导。

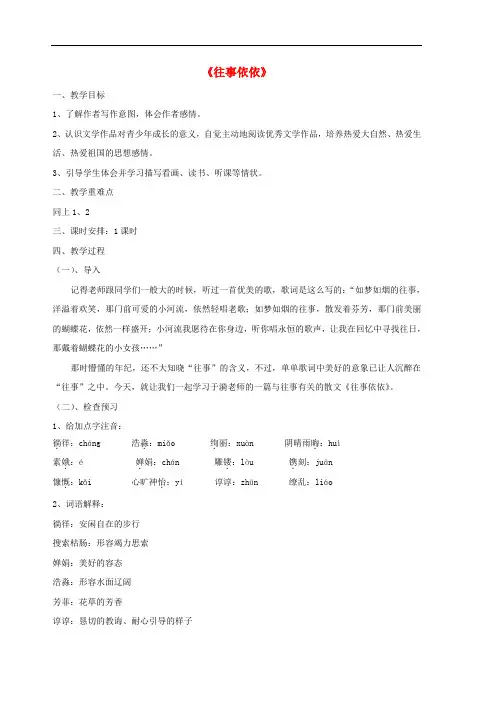

《往事依依》一、教学目标1、了解作者写作意图,体会作者感情。

2、认识文学作品对青少年成长的意义,自觉主动地阅读优秀文学作品,培养热爱大自然、热爱生活、热爱祖国的思想感情。

3、引导学生体会并学习描写看画、读书、听课等情状。

二、教学重难点同上1、2三、课时安排:1课时四、教学过程(一)、导入记得老师跟同学们一般大的时候,听过一首优美的歌,歌词是这么写的:“如梦如烟的往事,洋溢着欢笑,那门前可爱的小河流,依然轻唱老歌;如梦如烟的往事,散发着芬芳,那门前美丽的蝴蝶花,依然一样盛开;小河流我愿待在你身边,听你唱永恒的歌声,让我在回忆中寻找往日,那戴着蝴蝶花的小女孩……”那时懵懂的年纪,还不大知晓“往事”的含义,不过,单单歌词中美好的意象已让人沉醉在“往事”之中。

今天,就让我们一起学习于漪老师的一篇与往事有关的散文《往事依依》。

(二)、检查预习1、给加点字注音:徜.徉:cháng 浩淼.:miǎo 绚.丽:xuàn 阴晴雨晦.:huì素娥.:é婵.娟:chán 雕镂.:lòu 镌.刻:juān慷慨.:kǎi 心旷神怡.:yí谆谆:zhūn 缭乱:liáo2、词语解释:徜徉:安闲自在的步行搜索枯肠:形容竭力思索婵娟:美好的容态浩淼:形容水面辽阔芳菲:花草的芳香谆谆:恳切的教诲、耐心引导的样子(三)、文本初读1、配乐朗读,进入情境(师生共同配合完成)2、解题:一个重要词语“依依”是什么意思?明确:这里指萦绕胸怀,十分留恋。

文章一开始就将这种特殊的情感表现得淋漓尽致。

齐读第1小节,看看于老师是用何种方法来强调对某些往事的“依依”之情。

明确:对比,点出“历历在目”、“记忆犹新”两个成语与“依依”对应。

3、这几件“历历在目”、“记忆犹新”的事情究竟是哪几件?你能试着概括吗?明确:看山水画、看《水浒》插图、读《千家诗》、听国文老师上课、回忆老师谆谆教导(四)、细读品味主问题:为什么这几件事让作者如此难忘?你能说说原因吗?这几件难忘的事对当时的作者有哪些影响呢?又体现了当时作者怎样的感情?明确:看山水画“看得时间长了、入了神”“乐在其中”看《水浒》插图①插图好看(对于小孩子而言)“形象思维的作用,生动的形象可以形成深刻的记忆②与家乡联系在一起,有参照物,易于想象,更能身历其境,津津有味读《千家诗》编织我童年美丽的生活花环注意:①《千家诗》的内容?明确:歌咏祖国风物,按春夏秋冬时序排列,易于读、掌握。

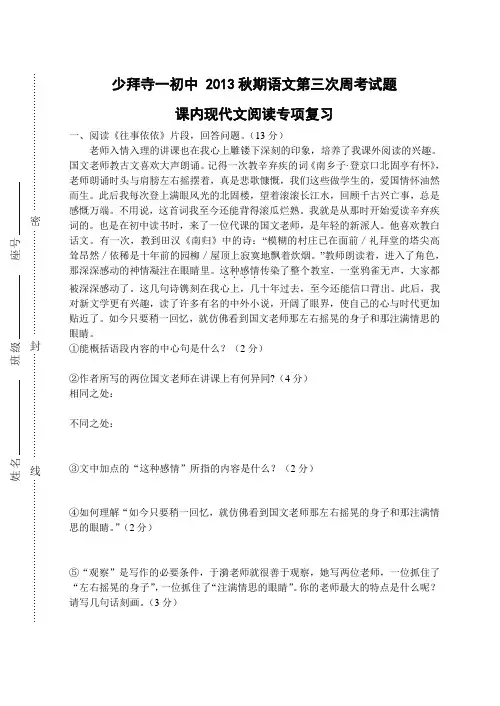

课内现代文阅读专项复习一、阅读《往事依依》片段,回答问题。

(13分)老师入情入理的讲课也在我心上雕镂下深刻的印象,培养了我课外阅读的兴趣。

国文老师教古文喜欢大声朗诵。

记得一次教辛弃疾的词《南乡子·登京口北固亭有怀》,老师朗诵时头与肩膀左右摇摆着,真是悲歌慷慨,我们这些做学生的,爱国情怀油然而生。

此后我每次登上满眼风光的北固楼,望着滚滚长江水,回顾千古兴亡事,总是感慨万端。

不用说,这首词我至今还能背得滚瓜烂熟。

我就是从那时开始爱读辛弃疾词的。

也是在初中读书时,来了一位代课的国文老师,是年轻的新派人。

他喜欢教白话文。

有一次,教到田汉《南归》中的诗:“模糊的村庄已在面前/礼拜堂的塔尖高耸昂然/依稀是十年前的园柳/屋顶上寂寞地飘着炊烟。

”教师朗读着,进入了角色,那深深感动的神情凝注在眼睛里。

这种感情....传染了整个教室,一堂鸦雀无声,大家都被深深感动了。

这几句诗镌刻在我心上,几十年过去,至今还能信口背出。

此后,我对新文学更有兴趣,读了许多有名的中外小说,开阔了眼界,使自己的心与时代更加贴近了。

如今只要稍一回忆,就仿佛看到国文老师那左右摇晃的身子和那注满情思的眼睛。

①能概括语段内容的中心句是什么?(2分)②作者所写的两位国文老师在讲课上有何异同?(4分)相同之处:不同之处:③文中加点的“这种感情”所指的内容是什么?(2分)④如何理解“如今只要稍一回忆,就仿佛看到国文老师那左右摇晃的身子和那注满情思的眼睛。

”(2分)⑤“观察”是写作的必要条件,于漪老师就很善于观察,她写两位老师,一位抓住了“左右摇晃的身子”,一位抓住了“注满情思的眼睛”。

你的老师最大的特点是什么呢?请写几句话刻画。

(3分)二、阅读《幼时记趣》片段,回答问题。

(15分)余忆童稚时,能张目对目,明察秋毫。

见藐小微物,必细察其纹理。

故时有物外之趣。

夏蚊成雷,私拟作群鹤舞空。

心之所向,则或千或百果然鹤也。

昂首观之,项为之强。

又留蚊子素帐中,徐喷以烟,使其冲烟飞鸣,作青云白鹤观,果如鹤唳云端,怡然称快。

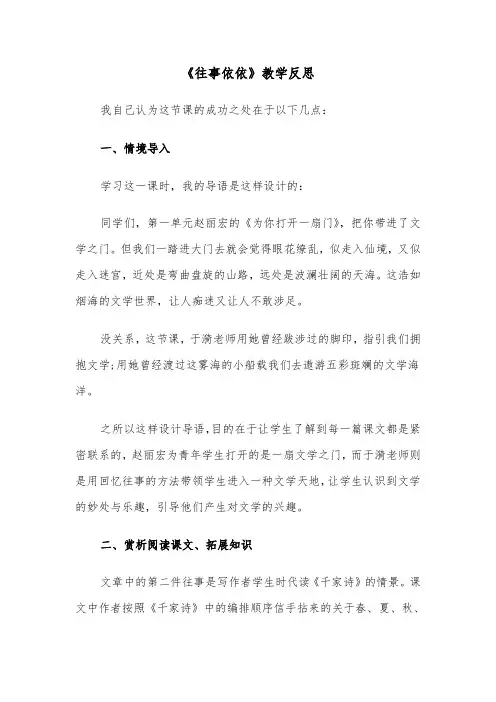

《往事依依》教学反思我自己认为这节课的成功之处在于以下几点:一、情境导入学习这一课时,我的导语是这样设计的:同学们,第一单元赵丽宏的《为你打开一扇门》,把你带进了文学之门。

但我们一踏进大门去就会觉得眼花缭乱,似走入仙境,又似走入迷宫,近处是弯曲盘旋的山路,远处是波澜壮阔的天海。

这浩如烟海的文学世界,让人痴迷又让人不敢涉足。

没关系,这节课,于漪老师用她曾经跋涉过的脚印,指引我们拥抱文学;用她曾经渡过这雾海的小船载我们去遨游五彩斑斓的文学海洋。

之所以这样设计导语,目的在于让学生了解到每一篇课文都是紧密联系的,赵丽宏为青年学生打开的是一扇文学之门,而于漪老师则是用回忆往事的方法带领学生进入一种文学天地,让学生认识到文学的妙处与乐趣,引导他们产生对文学的兴趣。

二、赏析阅读课文、拓展知识文章中的第二件往事是写作者学生时代读《千家诗》的情景。

课文中作者按照《千家诗》中的编排顺序信手拈来的关于春、夏、秋、冬的诗句,读来让人钦佩作者自小那种对诗的酷爱之情。

此处有几首诗课文注释和《教参》并没有给出全诗或出处,因为,那些诗学生做到了解就可以了。

因为苏教版的教材很多老师都是第一次接触,对内容并不是很了解,所以我认为找出那几句诗的出处以及全诗是教师吃透教材的第一步,如果连教师都不知道那几首诗的内容是什么,那还怎么告诉学生它就是描写春夏秋冬的呢?恐怕连自己都说服不了。

所以,在教学中,我给学生补充了《春日》、《寒食》、《山亭夏日》、《题榴花》、《霜月》、《雪梅》等内容,并在课前打印发给学生(一个学习小组一份,便于交流)这样,使学生在课堂上不仅学习了课文,还认识了很写春夏秋冬的诗句,课后再让学生搜集关于季节描写的诗句,、积累到“百味杂文”本上。

或者做读书卡片,还能够收到“一石二鸟”的效果。

这样安排,结合自己的阅读实践,谈文学作品对自己的影响,孩子们的独立感悟能力得到了精彩的展示。

《往事依依》教学反思(二)第二单元的课文中,我最喜欢的是《往事依依》这篇课文,因为它是一篇文质兼美的文章,每次一读这篇课文,我就仿佛看到了于漪老师小时候认真学习的情景。

语文伴你学七年级上册答案苏教版(一)往事依依伴你学答案1.等闲识得东风面,万紫千红总是春。

(朱熹《春日》)春城无处不飞花,寒食东风御柳斜。

(韩翃《寒食》)绿树阴浓夏日长,楼台倒影入池塘。

(高骈《山居夏日》)五月榴花照眼明,枝间时见子初成。

(朱熹《题榴花》)青女素娥俱耐冷,月中霜里斗婵娟。

(李商隐《霜月》)梅雪争春未肯降,骚人搁笔费评章。

(卢梅坡《雪梅》)两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。

(杜甫《绝句》)2.略3.示例:(1)小时看画和《水浒传》插图;(2)学生时代读《千家诗》;(3)听老师讲解《南乡子▪登京口北固亭有怀》和《南归》4.“历历在目”、“记忆犹新”,扣住了“依依”一词,突出了往事在“我”心目中的地位。

老师关于读书的教导,铭刻在心,一生受用,这样写,突出了回忆往事的意义,抒发了“依依”的深情,总结全文,呼应了开头和题目。

5.示例:(1)“百看不厌”“凝视”“徜徉”“津津有味”等词语表现了“我”看画入迷的情景。

(2)“仿佛进入画中”“徜徉于山水之间”,表明“我”入神;“好像就是家乡长江边焦山一带”“身临其境”等词句,运用联想和想象,形象地写出了“我”入神的感受。

这些情景的描写,充分流露出作者热爱大自然的思想感情。

6.老师:“头与肩膀左右摇摆着”,“慷慨悲歌”,“凝注在眼睛里”。

学生:“爱国情怀油然而生”,“感慨万端”,“传染了整个教室”,“深深感动”,“镌刻在我的心上”。

两人身份不同:一为国文老师,一为代课的国文老师;所讲内容不同:一古一今;讲课情状不同:一位头和肩膀左右左右摇晃,一为感动的神情凝注在眼睛里;学生的感受与收获不同:一为“爱国情怀油然而生”,一为“对新文学更有兴趣……”7.示例:多读书,读好书,明做人之理。

8.徜徉(cháng yáng) 慷慨(kǎi) 雕镂(lòu) 烟波浩渺(hào miǎo) 谆谆教诲(zhūn zhūn) 水泊梁山(pō) 阴晴雨晦(huì) 镌刻(juān)9.略(参考第1题答案)10.回忆初中读书时听国文老师讲课而怡情明理,激起课外阅读兴趣的情景。

七年级苏教版第二单元说课稿珍惜年华用知识搭建成功阶梯朱阳二中——赵晓芮各位老师大家好童年是多彩的画卷,绘制了我们五彩的生活;童年是一首悦耳的歌曲,歌唱了我们的幸福和欢乐;童年是一条蜿蜒的小径,记载着我们成长的足迹,让我们踏着童年的足迹寻找金色年华吧!今天解说的是苏教版七年级上册第二单元教材解说流程课标要求体例安排教学内容教材处理理想课堂五个方面来解说。

一课标要求1认识作品多彩的生活画卷,体会作者的情感。

2根据作品展开联想,发表自己的看法3体会文学作品对儿童成长的意义,珍惜金色年华。

4回忆过去的生活,学会说真话、抒真情,写出真实的感受。

5主动与人交流,注意说话的对象,用语文明得体。

6运用精读和略读的方法,了解《汤姆索亚历险记》的内容,熟悉书中精彩片段;运用人物分析方法分析小说中主要的人物第六点是今年新课标教案加上去的,从这里可以看书新课标希望学生多读课外书籍,二体例安排本单元由记叙文、文言文、诵读欣赏、口语交际、写作、名著推荐与阅读六大板块组成。

分别要达到知识的优化整合,学会欣赏同类型文章,积累知识,丰富语言,发现文学的丰富多彩,激发课外阅读兴趣,提升综合能力,获得全面的语文素养。

三教学内容《往事依依》作者于漪体裁记叙文内容作者回忆了读山水画和《水浒传》、读《千家诗》、两位国文老师讲课、老师的教导主旨作者于漪通过回忆了自己初中求学生涯中的几件往事,抒发了她热爱大自然、热爱生活,热爱祖国的思想感情,告诫青少年要多读书读好书,明做人之理写法选材精当要言不烦前后照应语言优美《幼时记趣》作者沈复体裁文言文内容作者回忆小时候观蚊如鹤、神游山林、鞭打蛤蟆三件趣事主旨通过趣事表现童年的乐趣,体现惩罚强暴、同情弱小的朴素感情和观察细致想象奇特写法围绕中心选材,详略得当,观察细致想象奇特,文字简洁,语言朴素、自然、生动《十三岁的际遇》作者田晓菲体裁记叙文内容回顾与北大的渊源主旨表达了热爱北大、赞美北大以及为了北大必将离开北大的复杂感情和渴望创造,渴望自由飞翔的精神写法合理安排精心组织材料文章叙述文章叙述议论抒情相结合,以第一人称我便于抒发感情《伟人细胞》作者秦文君体裁小说内容初一学生贾里为了实现伟人目标,三次失败,而一件不起眼的小事情却成了班里的明星主旨告诉学生必须从小事做起方能成功的道理。

往事依依教学目标:1、摘录文章精彩语句,积累语言。

2、使学生认识,阅读文学作品对青少年成长的意义:增长知识,陶冶心境,丰富情感,提高修养。

3、培养学生热爱自然,热爱生活的思想感情。

学习重点、难点:1、认识文学作品对青少年成长的意义,引导学生主动自觉地阅读优秀文学作品,培养热爱大自然、热爱生活、热爱祖国的思想感情。

2、学习本文有感而发、由事入理、抒发感悟的写作思路。

教学课时:一课时教学过程一、导语:童年是金色时代,我们每个人在童稚时期中都发生过许许多多难忘的事,有的已经随风而逝,有的却历历在目,今天我们就来走进于漪老师的童年,看看究竟是什么样的事情令她难以忘怀。

二、作者简介:于漪 (1929- ),女,江苏镇江人。

1951年毕业于复旦大学教育系。

历任上海市杨浦中学语文教师、校长,全国中学语文教学研究会副会长,全国语言学会理事,全国总工会执行委员。

特级教师。

主要著作有《于漪语文教育论集》、《语文教苑耕耘录》、《语文园地拾穗集》、《学海探珠》、《教你学作文》、《语文教学谈艺录》等。

她上课注重“教文育人”,认为讲课要有情趣,应把学生带入文学的情趣中,做到声情并茂,以提高学生语文学习的主动性与积极性。

有一次在讲课时朗读《祖国啊,我的母亲》,读到动情之处,于老师真的声泪俱下,听课的师生无不为之震撼。

三、生自由朗读全文,疏通文中生字词。

师检测生初读成果。

给下列生字注音漪()淼()徜徉()骚()郁()慷慨()凝()镌()谆谆()镂()娥()婵()四、题解:往事依依中的依依为何意?生答:不舍、留恋之意。

五、把握文章结构:作者回忆了哪几件依依往事?生默读课文,寻找答案。

师生共同明确一共写了4件事:(一) 看画作者在看画中有什么心得体会?看得多了,便徜徉其中,乐在其中。

(二) 看插图看插图有什么收获?更加直观地了解《水浒传》,感受到了形象思维的好处。

(三) 读诗作者在读诗过程中感悟到什么?祖国的大地的风光美景,一年四季的阴晴雨雪,沉浸在美的感受之中,生活情趣浓浓郁郁。

于漪简介

于漪,女。

江苏镇江人。

1951年毕业于复旦大学教育系。

1965年加入中国共产党。

历任上海市扬浦中学语文教学研究会副会长,全国语言学会理事,全国总工会执行委员。

特级教师。

1979年获全国三八红旗手称号。

1983年被评为全国五讲四美为人师表优秀教师。

曾任中华全国总工会候补执行委员,上海市第七、八、九届人大常委会委员,教育科学文化卫生委员会副主任委员,全国语言学会理事,全国中学语文教学研究会副理事长等职。

现任上海杨浦高级中学名誉校长、首都师范大学、华东师范大学、上海师范大学兼职教授,上海市教师研究会会长。

主要著作

《于漪语文教育论集》《语文教苑耕耘录》《语文园地拾穗集》《学海探究》《教你学作文》《语文教学谈艺录》《于漪文集》《于漪教育文丛》等,音像教学辅导材料有《于漪语文教学课堂结构精析》《妙笔生辉》等数十盒。

于漪的文章《往事依依》收录在苏教版七年级上册第六课。

领衔主编教育部语文出版社名师出版工程《名师讲语文》丛书(30卷本)。

2019年精选苏教版初中七年级上册语文第二单元往事依依复习特训三十九第1题【单选题】下列加下划线成语用得不当的一项是(注意词语的褒贬)( )A、追潮流失败,当伟人的计划也难以推行,对此,贾里闷闷不乐。

B、老师的讲解,使他茅塞顿开,终于解出了那道难题。

C、他上课生动极了,常常指手画脚,谈吐诙谐。

D、他脸上黑乎乎的,其貌不扬。

【答案】:【解析】:第2题【单选题】下列词语中加线字的注音全都正确的一项是( )A、徜(táng)徉浩淼(miǎo)镌(juān)刻如晦(huì)B、芳菲(fēi)呜咽(yān)凝(níng)视安恬(tián)C、撷(xié)取豁(huò)达自诩(yǔ)荟萃(cuì)D、跻(jī)身白痴(chī)宿(sù)怨聘(pìn)请【答案】:【解析】:第3题【单选题】下面各项加线字的意思完全相同的一项是( )A、常蹲其身使其冲烟飞鸣B、徐喷以烟以丛草为林,以虫蚁为兽C、项为之强舌一吐而二虫尽为所吞。

D、又留蚊于素帐中于土墙凹凸处【答案】:【解析】:第4题【单选题】读《往事依依》,“学生时代的生活乐趣……脑海里常常浮现五彩纷呈的世界,沉浸在美的享受中,生活情趣浓浓郁郁”仔细阅读这段文字,选出下列表述不合文意的一项。

( )A、《千家诗》是最能影响作者童年生活的一本书。

B、《千家诗》为作者打开了“一扇文学之门”,在那里,作者“沉醉在诗的意境之中”“沉浸在美的享受之中”。

C、《千家诗》之所以会给作者以影响,最根本的原因是其中的歌咏祖国风物的诗歌是“按春夏秋冬时序编排”的。

D、第2节中所引的诗句都出自于《千家诗》。

【答案】:【解析】:第5题【单选题】读课文《伟人细胞》,下列对各句描写手法的判断有误的一项是( )A、贾里清楚伟人应该豁达洒脱,但是伟人绝不是那种既不动怒又迎合别人的老好人。

(神态描写)B、“你是我的榜样。

苏教版语文七年级上册第二单元,(教师中心稿)|苏教版四年级下册语文第二单元作文一、单元教学目标:1、继续加强语文学习的良好习惯,并能根据自己的情况做相应的调整和补充。

2、能认识作品展现的多姿多彩的童年生活画卷,体会作者的丰富情感,珍惜金色年华的点点滴滴。

3、能根据作品内容展开联想,发表自己的看法。

4、能回忆过去的生活,学会说真话,抒真情,写出真实感受。

5、能与人主动交流,说话注意对象、场合,用语文明得体。

二、单元课时安排:共13课时单元整体学习1课时《往事依依》2课时《幼时记趣》2课时《十三岁的际遇》1课时《伟人细胞》2课时诵读欣赏1课时.写作3课时口语交际1课时三、教学设计:本单元的教学内容是“金色童年”,是第一单元教学层次的延伸与提高,第二单元引导学生认识文学作品的素材来源于丰富的日常生活,特别是童年生活,是无忧无虑,天真烂漫的时光,是新初一学生还深留在脑海中的“宝贝”。

对它的描摹更能激起学生的共鸣,相似年纪发生的事情也会更具说服力,更能使学生体会作者丰富的情感,能引导学生健康的成长。

6、《往事依依》讲述了著名的语文教育学家于漪老师少时对文学的热爱与用心,影响了她一生的命运,这样的事例能否改变学生“我不感兴趣的书坚决不读”、“单调的书不看”等错误的读书观点呢?7、《幼时记趣》充分展示了小孩子丰富想象力下的新奇大千世界,能否使学生回味记忆中的趣事与大家一起分享呢?8、《十三岁的际遇》十三岁就已经在北大念书了,难道她是一个天才吗?田晓菲用行动证明自己的成功是需要付出很多的努力,有一个不变的追求并为之奋斗,同龄人的遭遇是否可以坚定学生不断上进的决心,踏踏实实地做好身边每一件事呢?9、《伟人细胞》中体现了许多中学生希望被人关注的心理,希望自己能做出一件别出心裁的大事以此来吸引大家的目光,但事实总是失败而告终,反而一件很平凡的小事却被大家称道,这或许不是贾里一个人的困惑,也是很多人的,学生能明白伟人其实很平凡,品质也很朴素,做好自己的每件事就是成功吗?这一单元的教学,要注重生动性、活泼性,激发学生脑海中类似的情景,让他们畅谈自己的独特的、真实的感受,从而体会作者流露的情感,学会珍惜现在的学习时光,树立远大的目标,并为之踏实不懈地努力。

苏教版七年级上册《第7课 往事依依》同步精讲精练1 / 7苏教版七年级上册《第6课往事依依》一、选择题1. 下列句子没有语病的一项是( )A. 临近考试,同学们的学习态度有了明显的提高B. 谈论云南文化及影响力,我们既要有文化自信,不安自菲薄,又要有全国视野,不盲目乐观C. 有无扎实的阅读基础,是青少年提高写作能力的前提D. 周末的郊游踏青活动,大家一定要注意安全,防止不要发生意外事故二、其他2. 给下列词语中加点的字注音。

水浒. ______ 镌.刻 ______ 雕镂. ______婵.娟 ______ 浩淼. ______ 徜徉.. ______ 凝.视 ______3. 下列词语中共有四个错别字,请一一找出并画上“______”,然后按顺序改正在田字格里。

(要求书写工整、规范、美观)眼花嘹乱 美不胜收 记忆尤新 鸦鹊无声厉厉在目油然而生 谆谆教导 津津有味4. 请用文中恰当的成语替换下列各句中画横线部分的内容。

(1)春天的峨眉山,万物萌动,郁郁葱葱,层峦叠嶂,景色多种多样,非常壮观。

______(2)汽车沿高速公路向东南行约40公里,一片壮观的碧水闯入眼帘,清澈的水波令人心情舒畅,精神愉快。

______(3)经过一场激战,日军大溃,仓皇逃窜,退路中的一座桥梁被义军拆毁,日军进退两难,找不到出路,拼死做困兽斗。

______。

5. 认真阅读表格内容,回答问题。

(1)用简洁的语言概述表格所反映的主要信息。

(2)请根据表格反映的信息提一个建议。

三、语言表达6.《往事依依》中将课文第五自然段第一句话中的“雕镂下”改为“留下”好不好?说说你的理由。

7.《往事依依》中如果将题目“往事依依”改为“难忘的几件小事”好不好?为什么?8.结合语境,仿照提供的句子,再续写两个句子。

我长大了,逐渐远离曾给我带来欢乐的卡通片和童话,畅游在“大部头”的文学名著的海洋之中。

我有时在环境恶劣的保尔筑路队里生活,有时在好汉林立的梁山泊中漫步,有时______,有时______--文学,成了我的良师益友。

四、现代文阅读9.枕一卷书香与你相遇包利民①闲倚床头,持卷而读,倦时抛书即眠,梦里一片馨香,便会与许多生动的情节相逢,悲欢尽纳。

醒时艳阳在窗,拾书继续阅读,回想梦中种种,亦真亦幻,宛若往事重现,又似故友重逢。

②少年时读萧红的《呼兰河传》,由于家在呼兰,便常于日长人静的午后,来到呼兰河畔,在柳荫里席地而坐,让心沉浸在那些旧时的情节中。

眼前流水悠然,仿佛每一朵浪花里都绽放着过去的种种。

有时也会倦极而眠,枕着一地青草,枕着盈耳的涛声,醒来时但见柳絮扑天,而书在旁边的花丛中,染满芬芳。

梦里的情景,却是那条过去的河,吟唱着几十年前的往事。

③也曾坐于萧红故居的一隅,膝上的《呼兰河传》印着从花叶间洒落的斑驳阳光,这个院子里发生的故事,已成沧桑,阳光下,是欣然的草木,还有隐藏于寂寞里的那个小女孩的心事。

常常于书香中悄然而眠,梦中那个小女孩酣眠于高高的蒿草丛中,虚幻的繁华远如隔世,她醒来后,热闹的场景已经消散,一如童年梦醒,等着她的,是无尽的凄凉。

当我在斜阳的余晖中醒来,已是庭院寂寥,游人散尽。

梦里与萧红的童年相遇,同一个院落,不同的梦境,顿生感慨。

而萧红的雕像在夕阳下静静地独坐,仿佛在等待着什么。

苏教版七年级上册《第7课往事依依》同步精讲精练④有很长的一段时间,睡前都要读上一段《红楼梦》.虽然一本《红楼梦》已经读了无数遍,可是在那样的时刻,在寂寂的夜里,依然能唤醒我一颗柔软的心。

于是梦里也交替着繁华与落寞,而花团锦簇的大观园,是一个虚幻至极的背景。

我仿佛一个过客,匆匆地经过每一张熟悉的容颜,看得见她们曼妙的身姿,听得见她们吟风弄月的声音,却无法融入。

能在梦里远望亦是够幸运了,我怕我尘封的心,我怕我猝然的目光,会惊散那些美好。

⑤有一年在西行的列车上,用看书来打发寂寞的时光。

目光掠过一行行字迹,一如火车匆匆经过无数的城乡、原野、河流,太多闪光的片段,连缀成一个圆满的故事。

对面一个女孩,也一直捧着一本书在看,书名是“剪一段时光与你相遇”。

不知是一本什么样的书,封面却是意境深远,女孩看得也极入神。

后来,女孩似乎困倦了,便把书放在面前的小几上,伏首而眠。

或许火车的隆隆声在她梦里远去,只有一片青春阳光;也许亦有着书中描绘的种种相遇,在美丽中徜徉。

人生有梦书作枕,枕书而眠,梦亦恬然。

⑥更令我难忘的是另一个情景。

有一年在乡下,正值夏日,农田里,人们都在挥锄除草。

休息的时候,一个年轻的男子靠在地头的树荫下,捧着一本书看得入神。

过了一会儿,他坐累了,便头枕着锄把儿,躺在松软的土地上,依然忘我地阅读着。

当我从那条路上回来时,他已经睡着了,书打开来,掩盖在他的脸上,细碎的叶影在封面和封底上摇动。

我驻足看了许久,多年以后也不曾忘记。

我想那一刻,他的梦里,也定是书香氤氲。

⑦在书香中入睡,多么温暖惬意,与那些虚幻的人物在梦里相逢,演绎着书里的故事。

既然如此,且一直读下去,倦了就眠,眠而有梦,与许多许多的美好一一相遇。

(1)本文描述了关于读书的哪几个情景?(2)阅读第②-⑤段,简要概括“我”读书的三种不同心境。

(3)“阳光下,是欣然的草木,还有隐藏于寂寞里的那个小女孩的心事。

”结合下面的材料,说说小女孩的“心事”是什么。

花开了,就像花睡醒了似的。

鸟飞了,就像鸟上天了似的。

虫子叫了,就像虫子在说话似的。

一切都活了,都是自由的:要做什么,就做什么;要怎么样,就怎么样。

(选自萧红《呼兰河传》)(4)请从第②段或第⑤段的画线句中选择一句进行赏析。

我选第______段中的画线句,赏析:______(5)结合文意,说说题目“枕一卷书香与你相遇”的含义。

3 / 7答案和解析【答案】1. B2. hǔ;juān;lòu;chán;miǎo;cháng yáng;níng3. 嘹--缭4. 气象万千;心旷神怡;走投无路5. (1)这是一道图文转换题.这种题型对学生敏锐捕捉信息,精确分析信息和准确精炼概括的能力有着较高的要求.(2)此题属口语交际题,解答此题,要结合表格反映的信息作答,同时注意说话的语气及用词,做到让人容易接受.答案:(1)同发达国家相比,我国儿童图书的拥有量太低,养成独立自主阅读的习惯较晚.(2)给儿童创造良好的读书环境,引导儿童养成独立自主阅读的习惯.6. 本题考查赏析词语的不同表达效果.雕镂是一种雕刻的手段,用在这里可以表现我对老师讲课的印象深刻,而留下只是简单的有印象,没有深刻的表达效果.所以不能换.答案:不好.“雕镂”更形象地写出了印象深刻的程度,说明老师讲课很入情,令“我”挥之不去.而“留下”则没有这种效果.7. 《往事依依》文章回忆两位国文老师讲课的生动情景及对“我”的熏染.结合文章可以看出,文章充满着对老师的深深感谢.“依依”叠词,富有韵味,“几件小事”过于直白,感情色彩不浓.答案:不好,因为“往事依依”富有浓浓的感情色彩,简洁而有韵味,成为贯穿全文的纽带,奠定了全文的抒情基调;“难忘的几件小事”显得直白,感情色彩不浓,让读者一览无余.8. 在瀑布飞泻的花果山上嬉戏;在情感纠葛的大观园内思索9. ②;通过对“青草”“涛声”“柳絮”和“花丛”的描写,烘托出读书时美妙的氛围和愉悦的心境.【解析】1. A.“态度”与“提高”搭配不当,可以把“态度”改为“热情”或把“提高”改为“改善”;B.正确;C.“有无”是两个方面,与后面内容不对应,可以去掉“有无”或在“青少年”后面加上“能否”;D.否定不当,导致前后矛盾,去掉“不要”.苏教版七年级上册《第7课 往事依依》同步精讲精练5 / 7故选:B .这道题目考查病句的辨识.病句辨识是考试中经常考到的,这就要明确常见的病句类型,并注意在学习进行归类整理.本题考查病句的识别.病句有多种类型,这需要熟知,做题时要认真阅读句子,找出语病出现的位置.2. 答案:水浒(..hǔ) 镌刻(juān ) 雕镂(..lòu ) 婵.娟(chán ) 浩淼(..miǎo ) 徜徉..(cháng yáng ) 凝.视(níng ) 本题考查汉字的读音,汉字中形异音同的很多,学习中要注意区分,有些字字形相差很大,但读音相同,要在平时的学习中注重积累.本题要结合平时的课文学习来辨析字音字行,要根据形声字的规律辨析字形.对一些同音字、多音字、形声字、形近字能准确辨析.3. “眼花嘹乱”应写作“眼花缭乱”;“记忆尤新 ”应写作“记忆犹新”;“鸦鹊无声”应写作“鸦雀无声”;“厉厉在目 ”应写作“历历在目”.答案:嘹--缭 尤--犹 鹊--雀 厉--历此题考查学生对字形的理解实记能力.需要学生在平时读课文时,养成仔细观察的习惯,注意读音、字形,并注意在具体语境中体会读音及书写.本题较为简单,只要平时留意这些基本字词的书写即可.当然认真审题确定词语在句中的意思是也很重要.4. 答案:(1)气象万千 (2)心旷神怡 (3)走投无路本题考查学生对具体语境中成语的运用正误的辨析能力.要结合积累的成语来分析,在平时的学习中,首先我们对于遇到的成语要做好积累,其次是注意可以从词义、词语的感情色彩、习惯用法等方面进行归纳.成语常见的错误有:望文生义、褒贬不当、搭配不当、用错对象、重复冗赘、谦敬错位、自相矛盾、不合语境等.成语的使用是考查学生语文基本素养的一个重要题型.解答此类题,需要正确的理解成语的意思,辨清成语的感情色彩,还要结合具体语境分析运用是否恰当.要做好该类题,平时的积累是离不开的.在出题时尤其是词义正确,而感情色彩不合乎题意的更应该注意.5. 这是一道图表(文)转换题,考查了考生的积累运用、分析概括能力.解答此题需先审题,明确题目要求;细心观察规律.用流利的语言表述.图文转换题目是一种综合性强、技巧性强的新题型,要求考生根据图形或表格中的有关内容,展开分析、理解、辨别或挖掘某些隐含信息,对材料进行综合性评价或者推断,最后用恰当的语言表达出来.这种题型实际上是对学生的信息筛选能力、信息分析能力、归纳概括能力、逻辑推断能力等的综合考查.难度较大.6. 本题考查赏析不同词语的表达效果.分析不同词语的表达效果,需分析这两个词语的本义,然后结合语境分析其不同有表达效果即可.7. 此题考查对题目的理解.解答此题的关键是结合文章内容分析,并分析题干“依依”与“几件小事”的不同.8. 根据例句,明确仿写的内容是文学名著的内容,句式是“有时在…中…”.答案:在瀑布飞泻的花果山上嬉戏在情感纠葛的大观园内思索此题考查了句子的仿写.句子仿写要注意以下问题:仿写句子时,要仿句式、仿修辞,语言风格要一致,话题要一致,字数、结构要相近,重复关键字,并做到语意连贯.仿写要求句式相同或相似,能做到语意连贯;内容设计合情合理,表述正确即可.力求做到形神兼备,语意流畅.9. (1)本题考查学生的概括能力.概括的格式一般是谁的什么事或谁怎么样.根据第二段和第三段中的“少年时读萧红的《呼兰河传》““梦里与萧红的童年相遇“,根据第四段中的“有很长的一段时间,睡前都要读上一段《红楼梦》.虽然一本《红楼梦》已经读了无数遍,可是在那样的时刻,在寂寂的夜里,依然能唤醒我一颗柔软的心.“,根据第五段中的“对面一个女孩,也一直捧着一本书在看,书名是“剪一段时光与你相遇”.不知是一本什么样的书,封面却是意境深远,女孩看得也极入神.后来,女孩似乎困倦了,便把书放在面前的小几上,伏首而眠.“,第六段中的“一年在乡下,正值夏日,农田里,人们都在挥锄除草.休息的时候,一个年轻的男子靠在地头的树荫下,捧着一本书看得入神.过了一会儿,他坐累了,便头枕着锄把儿,躺在松软的土地上,依然忘我地阅读着.“可提炼关键词语概括作答.(2)本题考查对文本内容的理解.细读第二段到第四段可知,作者读《呼兰河传》,是为跟着萧红的足迹,感受她苦难的人生.作者读《红楼梦》,是为了在自己心中留下一份美好,感受世事的变幻.在列车上阅读,是为了打发寂寞.(3)本题考查比较阅读的能力.根据材料中的“一切都活了,都是自由的“可知这个小女孩的心事是对自由的渴望,对美好生活的向往,还有对生命的热爱.(4)本题考查赏析句子.作答时,需先明确句子所用的手法,然后结合具体的语境分析其在表情达意上的效果即可.第一句话是对读书环境的描写,烘托出读书时氛围的美妙和心情的愉快.第二句话是一个比喻句,把书中的内容比作风光,生动形象的表现书给我带来的旅途上的快乐和美好感受.(5)本题考查赏析题目的含义,作答时,需正确理解题目的本义,然后结合文本内容分析其内在含义即可.结合文本内容可知,书香指的是读书给人带来的美好享受,相遇指的在读书的过程中,感受曲折的情节和丰满的人物,感受到作者的灵魂,从而让自己的灵魂得到净化与升华.据此分析可作答.答案:(1)①“我”少年时读《呼兰河传》,梦里与萧红的童年相遇;②“我”睡前读一段《红楼梦》,唤醒柔软的心;③在西行的列车上,对面一个女孩入神地读书,困倦后伏书而眠;④乡间夏日,一个青年农民在地头的树荫下忘我地阅读,困倦后用书掩脸而眠.(2)①读《呼兰河传》,寻访名人足迹,感怀苦难人生;②读《红楼梦》,留存一份美好,感受世事浮沉;③旅途中阅读,欣赏一个个故事,打发寂寞时光.(3)对生命的热爱,对无忧无虑、自由自在的生活的追求和依恋.(4)示例一:②通过对“青草”“涛声”“柳絮”和“花丛”的描写,烘托出读书时美妙的氛围和愉悦的心境.示例二:⑤运用比喻的修辞手法,把书中的内容比作欣赏到的一路风光,既表明旅途的充实,又具体形象地写出了读书给“我”带来的美好感受.(5)示例:读书是一种美好的享受,思绪在曲折跌宕的情节里起伏,情感与一个个栩栩如生的人物共鸣,灵魂得到净化,心灵得以升华.苏教版七年级上册《第7课往事依依》同步精讲精练第一段总领全文,引出下文的回忆:①“我”少年时读《呼兰河传》,梦里与萧红的童年相遇;②“我”睡前读一段《红楼梦》,唤醒柔软的心;③在西行的列车上,对面一个女孩入神地读书,困倦后伏书而眠;④乡间夏日,一个青年农民在地头的树荫下忘我地阅读,困倦后用书掩脸而眠.最后一段总结全文,与第一段相照应.概括文章内容的答题方法:把握好故事情节,是整体感知文章的起点.1、理清记叙的六要素:时间、地点、人物(尤其是主要人物)、事件的起因、经过、结果.恰当连接,语义通顺.2、能用简洁的语言概括文章的主要内容.一般陈述格式为:何人+在什么情况下+做何事+结果如何.公式中的“何人”,如果是第一人称的文章,可以用“我”,也可用主人公;如果是第三人称的文章,必须用主人公.7 / 7。