小儿厌食症的中西医研究进展_宋辰斐

- 格式:pdf

- 大小:662.87 KB

- 文档页数:3

中医辩证治疗小儿厌食症的临床疗效观察小儿厌食症是指因多种原因导致儿童对食物产生厌恶情绪,严重影响到他们的生长发育和身体健康。

在传统中医理论中,认为小儿厌食症是因为肝胃功能失调所致,通过辩证施治可以有效改善儿童的食欲和健康状况。

为了验证中医辩证治疗小儿厌食症的临床疗效,我们进行了一项观察性临床研究,旨在为中医治疗小儿厌食症提供更多的临床证据和参考。

1. 研究背景小儿厌食症是指儿童因情绪、环境、生长发育、营养等原因导致食欲减退、拒食或进食量明显减少,严重时可能导致营养不良和生长发育迟缓。

目前,西医常规治疗主要是通过药物和心理疗法,但疗效不稳定且易复发。

而中医辩证施治则是通过调整肝胃功能、平衡阴阳,以中药、针灸等手段调理儿童的身体和心理状态,从根本上改善儿童的厌食症状。

2. 研究内容本研究纳入了2018年1月至2020年12月就诊于我院的50例小儿厌食症患者,其中男27例,女23例,年龄范围为3-10岁。

所有患儿均符合《中医临床诊疗常见病诊疗方案》中小儿厌食症的诊断标准,并且排除了器质性疾病和其他消化系统疾病。

患儿入组后,根据中医辩证分型,采用中药调理、针灸和艾灸等治疗手段,并对疗效进行了观察。

3. 观察指标本研究主要观察指标包括患儿的食欲改善情况、体重增长情况、情绪状态以及生活质量等。

食欲改善情况使用Visual Analog Scale(VAS)评分,体重增长情况通过每月一次的体重测量和生长发育评估来评定,情绪状态和生活质量使用Pediatric Quality of Life Inventory(PedsQL)量表进行评估。

4. 研究结果经过3个月的治疗观察,50例患儿中有45例(90%)的食欲明显改善,其中26例(52%)完全恢复了正常的进食量,19例(38%)进食量明显增加。

体重增长方面,治疗后50例患儿的体重均有不同程度的增加,其中42例(84%)的体重增长达到了每月预期的标准值。

在情绪状态和生活质量评估中,患儿的焦虑、抑郁等不良情绪明显减轻,生活质量得到了改善。

针刺四缝穴治疗小儿厌食症的研究进展针刺四缝穴治疗小儿厌食症的研究进展小儿厌食症是以小儿长时间食欲不振、甚至不思饮食、拒食为特点的一种病证,针刺四缝穴是传统治疗4,JL厌食症的特效穴,具有消食导滞、退热除烦、益气养血、调节脏腑功能的作用。

笔者对近10年来关于针刺四缝穴治疗小儿厌食症的文献综述如下,以期更好地服务于临床Ⅲ。

1.病因病机传统中医认为本病病因主要是喂养不当、饮食不节或长期偏食,也有先天禀赋不足或后天病后失调等因素;病机概括为脾运失健,胃阴不足,脾胃气虚。

徐雯l31、赵兴元等14]、朱正君等在上述观点的基础上,引入了“肝郁”一说。

徐雯提出病因有三:其一,过食肥甘厚腻,片面追求高营养高蛋白饮食,过吃零食,过食生冷;其二,素体脾虚,患病时使用影响消化吸收功能的药物,体内锌缺乏或内分泌功能紊乱;其三,小儿生活环境改变,恐吓、意外、事与愿违等,导致肝气郁结,失于疏泄,木旺乘脾,引起脾失健运,气机阻滞,受纳运化失常。

赵元兴等强调小儿易惊易恐,情感少于语言表达,致肝常有余,失于条达,横犯脾胃。

朱正君等则认为小儿厌食症之因源于肝,家长溺爱独生子女,长期强迫进食,引起小儿反感,以致肝气郁结犯脾,产生厌食。

2.治疗进展2.1 单用针刺四缝治疗小儿厌食症林昱等单用针刺四缝穴治疗本病患患儿80例,每隔7天针1次,2次为1疗程,结果痊愈62例,好转16例,无效2例。

胡定柱等依四缝穴挤出液体量的多少采用不同频次针刺四缝穴治疗本病186例,总有效率为98.84%。

胡红等在单用针刺四缝穴治疗小儿厌食症的疗效观察中,将口服胃酶合剂组设为对照组,结果显示治疗组在见效时间、食欲变化、体重变化等方面均显著优于对照组。

2.2针刺四缝穴配合其他外治法治疗小儿厌食症2.2.1 配合其它体针张若芬等为足三里、天枢穴分别对胃动力、肠蠕动有双向调节作用,在用针刺四缝穴治疗本病时,配合天枢、足三里穴治疗患儿l26例,总有效率达91.3%。

胡素萍针刺上述穴位的同时,加刺内关、公孙、内庭穴,疗程结束后全部患儿精神、食欲、大便恢复正常。

小儿厌食症的中医治疗厌食是小儿常见的脾胃病证。

临床以较长时期厌恶进食,食量减少为特征。

本病可发生于任何季节,但长夏暑湿当令之时,可使症状加重。

各年龄儿童均可发病,临床尤以1~6岁小儿为多见。

城市儿童发病率较农村为高。

患儿除食欲不振外,一般无其他明显不适,预后较好。

但病情迁延不愈,可使气血生化不足,抗病能力下降,而易罹患他症,甚至影响生长发育而转化为疳证。

本病多见于中医文献所载“不思食”“不嗜食”、“不饥不纳”、“恶食”等病证之中。

现代医学认为,引起厌食的原因,一是由于局部或全身疾病影响消化功能,使胃肠平滑肌的张力下降,消化液的分泌减少,酶的活力降低所致;二是由于中枢神经系统受人体内外环境及各种刺激的影响,使对消化功能的调节失去平衡所致。

1 病因病机本病多由喂养不当、他病伤脾、先天不足、情志失调所引起。

其病位在脾胃。

盖胃司受,脾主运化。

脾胃调和,则知饥欲食,食而能化。

诚如《灵枢·脉度》所载:“脾气通于口,脾和则口能知五味矣。

”若喂养不当、他病伤脾、禀赋不足、情志失调等损伤脾胃的正常运化功能,致脾胃失和,纳化失职,而成厌食。

1.1喂养失当为小儿厌食症的主要病因之一。

小儿脏腑娇嫩,饮食不知自节。

若家长缺乏育婴保健知识,婴幼儿未按期添加辅食,或片面强调高营养饮食,超越了小儿脾胃的正常纳化能力;或过于溺爱,纵其所好,恣意零食、偏食、冷食;或饥饱无度;或滥服滋补之品,均可损伤脾胃,产生厌食。

诚如《素问·痹论》所言:“饮食自倍,肠胃乃伤。

”1.2他病伤脾脾为阴土,喜燥恶湿,得阳则运。

胃为阳土,喜润恶燥,得阴则和。

若罹患他病,误用攻伐,峻加消导;或过用苦寒之品损脾伤阳;或过食香燥、辛辣之品而耗胃阴;或病后未能及时调理;或夏伤暑湿,脾为湿困,均可致受纳运化失常,形成厌食。

1.3先天不足是部分患儿厌食的原因。

患儿胎禀怯弱,元气不足,脾胃薄弱,往往生后即表现不欲吮乳。

若加之后天失于及时调理,则脾胃益虚,食欲难以增进。

小儿厌食症的研究和中西医治疗张健林【摘要】小儿厌食症是多种因素共同作用的结果,喂养不当为最主要原因.其发病机制可能与摄食调控机制紊乱、血清瘦素减少、锌缺乏、甲状腺激素水平下降等有关.从中医角度分析,脾胃虚弱是产生厌食的重要因素.在指导合理喂养的基础上,治疗小儿厌食症中医方法有辨证施治、外治法、中成药治疗;西医可从补充锌刺、服用促进胃动力药、补充肠道微生态制剂来治疗.自制方剂或辨证施治加用锌剂治疗、微生态制刺与四磨汤联用中西医结合治疗效果良好.【期刊名称】《医学综述》【年(卷),期】2010(016)008【总页数】4页(P1198-1201)【关键词】厌食;发病因素;发病机制;中药治疗【作者】张健林【作者单位】柳州市博爱医院儿科,广西,柳州,545007【正文语种】中文【中图分类】R725.7厌食症是儿童常见的疾病,多发于 1~6岁儿童。

厌食症小儿较长时间食欲缺乏或食欲减退,见食不贪,甚至拒食,是儿童摄食行为异常的一种疾病。

厌食情况如果长期得不到改善,可导致儿童营养不良,体质量减轻,生长发育迟缓,免疫力下降,易患各种呼吸系统、消化系统等疾病,是目前常见的影响儿童生长发育的主要疾病。

目前小儿厌食症尚无统一的、明确的诊断指标及分型,疗效判定亦缺乏量化标准,对小儿厌食症的发病机制和诊治还需要进一步地探讨和研究。

研究表明[1]小儿厌食症是多种因素共同作用的结果。

厌食症的病因包括生理的、心理的相互作用,且受环境、社会、文化等多因素的影响。

1.1 喂养不当江卓成[2]对小儿厌食相关因素进行探讨,认为小儿时期以喂养方式不当引起的厌食为最多见。

婴儿期未能适时正确添加辅食,影响婴儿吞咽功能的发展和良好饮食习惯的形成。

婴幼儿时期断奶过晚,使小儿对母乳产生过分的依恋,不易接受其他食物。

吃饭不定时,生活不规律,吃零食过多,过食肥甘厚味,摄入的食物中营养搭配不合理等均可引起厌食。

1.2 精神因素赵研等[3]认为精神因素是儿童厌食不可忽视的原因:家庭成员的进食观会直接影响孩子的进食行为,家长偏食的习惯使小儿摄入的食物单调,造成许多重要的营养素摄入不足,影响小儿的食欲。

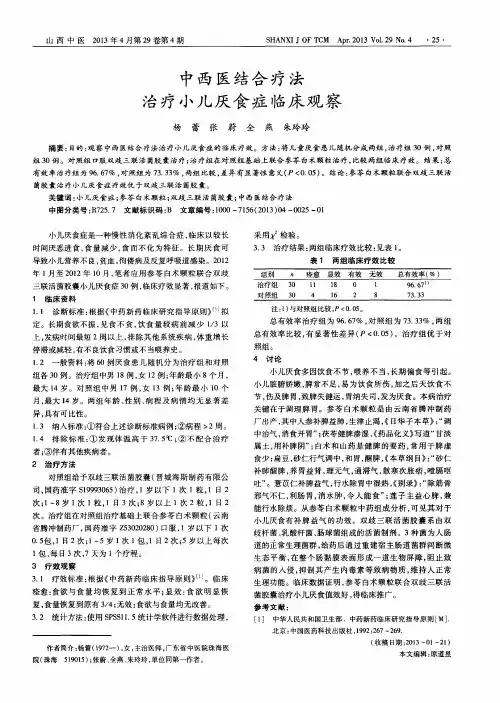

中西医结合治疗小儿厌食症90例临床观察目的:观察中西医结合治疗小儿厌食症的临床疗效。

方法:将180例厌食症患儿,随机分成对照组和治疗组,每组90例。

对照组单服用赖氨酸维B12颗粒,治疗组在对照组治疗基础上联合服用小儿消食颗粒,治疗4个疗程后观察比较临床疗效、治疗前后体重改变情况和不良反应。

结果:对照组总有效率83.33%,治疗组总有效率95.56%。

两组比较差异有统计学意义(P<0.05);两组治疗前后体重改变比较,差异有统计学意义(P<0.05)。

两组治疗过程中均无明显不良反应。

结论:中西医结合治疗小儿厌食症疗效确切,明显优于单用西药治疗,值得临床推广。

标签:小儿厌食症;小儿消食颗粒;赖氨酸维B12颗粒;体重小儿厌食症是指儿童长时间食欲减退甚至拒食的一种临床表现,近年来,随着人们生活水平的提高,饮食结构的改变,其发病率逐年上升[1]。

厌食症通常预后良好,但若长久不治愈可导致营养不良,多种维生素缺乏,严重者引起小儿生长发育落后,甚至因免疫力低下引起多种疾病。

具有消食化滞、健脾和胃的功能,可用于儿童消化不良和食欲不振。

笔者运用小儿消食颗粒联合赖氨酸维B12颗粒治疗小儿厌食症90例,取得良好疗效,现报告如下。

1 资料与方法1.1 一般资料选取2013年1月至2016年12月本院儿科门诊就诊的厌食症患儿180例。

所有病例均符合西医的诊断标准[2]和中医标准[3],排除影响本次临床观察的肝肾等严重疾病;患儿口服药物依从性好,家长均了解治疗过程并签署知情同意书。

180例患儿随机分为对照组和治疗组,各为90例。

对照组中男性患儿49例,女性41例,年龄2~12岁,平均(6.1±0.6)岁;病程4个月至2年,平均(8.0±1.3)个月;治疗组中男54例,女性36例,年龄1~10岁,平均(5.7±1.1)岁;病程3个月至1年,平均(7.3±0.6)个月。

两组性别、年龄、病程等一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

小儿厌食症的病因及治疗研究进展摘要:小儿厌食症是儿科常见疾病之一。

多发于1-6岁的儿童,可导致患儿免疫力下降,营养不良,进而影响其生长发育。

该病可有多种因素引起,中、西医对其病因各有见解。

该病的临床治疗方法有中医疗法、西医疗法和中西医结合治疗。

本文将详细分析小儿厌食症的病因及治疗研究进展,希望能为该病的临床治疗提供理论依据。

关键词:小儿厌食症;病因;治疗;研究进展小儿厌食症是指以食欲不振、见食不贪甚至厌恶进食的一种疾病。

近年来,该病的发病率逐渐升高,且城市儿童发病率高于农村地区[1]。

该病若得不到及时治疗,会对患儿的营养状况,机体免疫力、智力发育等造成不良影响,不利于其健康成长[2]。

本文对小儿厌食症的病因及治疗研究进展做一综述。

1.病因分析1.1中医对小儿厌食症的病因分析中医学认为,脾胃健运才能知饥欲食[3]。

小儿厌食症的主要病位为脾,其主要病因为脾失健运,胃纳失常。

小儿的脏腑娇嫩,脾脏功能尚不健全。

喂养不当、情志失调、先天不足、他病伤脾等都会影响脾胃的纳运功能,造成食欲减退[4]。

古代文献中对其病因也有诸多论述[5]:如《灵枢?脉度》指出“脾气通于口,脾和则口能知五谷矣”;《内经》有云“脾胃者,仓察之官,化物出亦”;《素问?痹论》记载“饮食自倍,肠胃乃伤”;《素问?五藏别论著》指出“胃者,水谷之海,六腑之大源也。

”;《幼幼集成》中记载“或因病有伤胃气,久不思食”。

现代中医研究对其病因也有新突破:周黎黎[6]认为,饮食不当、过用滋补、他脏虚弱、外感六淫、疾病影响和不合理用药是导致脾胃阴虚厌食症的主要原因。

1.2西医对小儿厌食症的病因分析西医认为小儿厌食症的发病与喂养方式、自然因素、精神心理、社会因素、药物影响、疾病感染有关[7]。

①喂养方式:出生后4-6个月是婴儿的味觉敏感期,6-7个月是其食物质地敏感期,如果此期间不给婴儿添加各种味道、质地的辅食,其在1岁后往往拒绝新食物。

断奶过晚,会使婴幼儿过分依恋母乳而拒绝饮食。

中医药治疗小儿厌食症的实验研究进展*李玉霞1,2,史正刚1△,吴丽萍21甘肃中医药大学中医临床学院,甘肃兰州730000;2甘肃中医药大学附属医院[摘要]通过查阅近10年中医药治疗小儿厌食症的相关实验研究文献,从厌食症动物模型的建立、中医药对厌食症模型动物胃肠黏膜结构、胃肠动力、消化液分泌、胃肠激素、胃窦Cajal 间质细胞及C-kit mRNA 基因表达、免疫生化物质、微量元素及患儿肠道菌群的影响等方面进行总结,揭示中医药治疗小儿厌食症的作用机理,以指导临床实践。

[关键词]厌食症;中医药;实验研究;文献研究;儿童;综述[中图分类号]R272[文献标识码]A [文章编号]1004-6852(2019)10-0151-04Experiemental Research Progress of TCM in the Treatment for Infantile AnorexiaLI Yuxia 1,2,SHI Zhenggang 1△,WU Liping 21TCM Clinical College,Gansu University of Chinese Medicine,Lanzhou 730000,China;2Affiliated Hospital of Gansu University of Chinese MedicineThrough consulting the related papers about experimental research of TCM in the treatment foranorexia in the recent ten years,the aspects of preparing anorexia animal model,the effects of TCM on gastrointesti-nal mucosal structure,gastrointestinal motility,the secretion of digestive juice,gastrointestinal hormone,gastric antral Cajal interstitial cells and C-kit mRNA gene expressions in anorexia animal models,immune and biochemical substance,trace elements and intestinal flora of theinfant are summarized in order to reveal the mechanism of TCM in the treatment for anorexia,and guide clinical practice.anorexia;TCM;experimental research;literature study;infants ;review小儿厌食症是一种常见的慢性食欲障碍性疾病[1]。

小儿厌食症的中西医研究进展宋辰斐潘燕君1夏以琳△(上海中医药大学附属市中医医院儿科,上海200071)

【关键词】厌食;中医疗法;

综述

【中图分类号】R272;R442.1【文献标识码】A【文章编号】1002-2619(2014)10-1580-03

△通讯作者:上海中医药大学附属市中医

医院儿科,上海2000711上海市闸北区中医医院儿科,上海

200072作者简介:宋辰斐(1988—),女,2011级硕

士研究生在读,学士。研究方向:儿童肺系疾病。

小儿厌食症是儿童摄食行为异常的一种疾病,多发于1~6岁儿童,常表现为较长时间食欲缺乏或食欲减退,见食不贪,甚至拒食,若长期得不到改善,可导致患儿营养不良,影响生长发育,并可造成患儿免疫力下降,从而使其他系统疾病的易感性增加[1]。近年来,小儿厌食症的发病率呈上升趋势[1]。目前,小儿厌食症的发病机制及中西医治疗方法都缺乏统一标准,有待进一步研究。兹将小儿厌食症的中西医研究进展综述如下。1西医对小儿厌食症的认识1.1病因及发病机制小儿厌食症的具体发病机制尚不完全明确。杨丽娟等[2]认为,厌食症的病因与多种因素有关。家长未及时添加辅食,小儿断乳年龄过大可导致小儿偏食,饮食习惯不良或饮食结构不合理也是重要的病因。另外精神、药物及季节等因素均可造成小儿厌食。孟宪敏等[3]认为,全身或局部疾病、喂养不当是导致小儿厌食症最主要的后天因素,各种原因造成的先天不足也是厌食的因素之一。另外,精神因素及药物影响也可造成厌食,但所占比例较低。胃运动功能的异常是小儿厌食症最重要的发病机制之一。张寅等[4]对30例厌食症患儿进行液体胃排空、胃动力学指标测定,结果证实患儿确实存在胃运动功能障碍的情况。蒋丽蓉等[5]认为,幽门螺杆菌的感染与小儿厌食症密切相关。对此类患儿及早治疗有利于改善患儿营养及发育[6]。姜永红等[7]通过实验研究发现,脑肠肽与小儿厌食症密切相关。多种神经肽能刺激或抑制下丘脑弓状核神经肽Y(NPY)和刺鼠相关蛋白(AgRP)的表达释放,从而影响食物摄入,导致脑肠肽-摄食中枢紊乱。微量元素与厌食密切相关,尤其是锌的缺乏在小儿厌食症的发病因素中起着非常重要的作用。肖满田[8]将厌食症患儿的血锌、血硒、血铁、血钙、血镁与正常儿童比较,发现厌食症患儿的血硒及血锌明显低于正常儿童(P<0.05)。表明硒的缺乏可导致患儿味觉异常,缺锌则使患儿味觉的敏锐度降低,导致患儿摄食量减少。蒋少华等[9]研究厌食症患儿的血清微量元素,发现厌食症患儿除缺锌外还可出现镁、钙、铁的降低及铜的升高,提示厌食可能还与其他微量元素的失调有关。1.2诊断标准临床发现大部分厌食症患儿的实验室检查可无异常表现,为功能性厌食,仅有小部分患儿有器质性疾病。许多西医书籍并未将小儿厌食症列为单独的病种,而是作为其他疾病过程中出现的一种症状。2002年第7版《实用儿科学》[10]将小儿厌食症归为一个独立病种,并定义为:长期的食欲减退或消失,食量减少为主要症状。2小儿厌食症的中医研究概况小儿厌食症是儿科常见的一种脾胃疾病。中医古籍对此病记载较少,至宋代将其列为儿科独立病证,称为“乳食不下”。后世医家又有恶食、食不下、不能食等多种病名[11]。2.1病因病机小儿厌食症的病位主要在脾,脾失健运,胃纳失司为主要病机。正如《灵枢·脉度》所云“脾气通于口,脾和则口能知五谷矣”,脾胃健运才可知饥欲食。各种原因使脾失健运均可导致厌食。古代文献中有许多针对厌食病因病机的论述,如《素问·奇病论》指出“甘者令人中满”,《素

问·痹论》指出“饮食自倍,肠胃乃伤”,《幼幼集成》指出“或因病有伤胃气,久不思食”,可见古人对厌食一证已有较全面的认识[11]。

现代医家对厌食症的病因进行统计研究,也颇有所获。胡爱国[12]对临

床300例厌食症患儿进行统计,发现厌食症的病因主要与喂养不当、先天不足、久病伤脾、思虑过度、暑湿熏蒸等有关。其中喂养不当占47.9%,先天不足占20.8%,久病伤脾占27.1%,为最主要的三大病因。王霞芳[13]经过

20余年的临床实践,将厌食症辨证分

为湿食里滞型、脾胃气虚型、肝胃不和型、营卫不和型及胃阴不足型。曾静雯[14]认为,夏季暑湿较重,暑湿熏蒸,

脾更易为湿所困,脾阳失展,脾胃气机升降失常则不思纳谷,故部分患儿夏令时症状可进一步加重。2009年出版的《中医儿科学》[15]将厌食症的病因

归纳为喂养不当、他病伤脾、先天不足

及情志失调,与临床统计结果基本相符,病机则归纳为脾胃不和,纳化失职,主张以健脾开胃为治疗大法。陈明英[16]认为,小儿厌食症与肝的疏泄

失常密切相关,虽然部分医家认为小儿情志病少,然清代《冯氏锦囊秘录》指出小儿“魂魄神志意之五志既全,喜怒忧思悲恐惊之七情便有”,临床肝旺的厌食症患儿也屡见不鲜。

0851河北中医2014年10月第36卷第10期HebeiJTCM,October2014,Vol36,No.102.2诊断标准目前中医诊断尚无

统一标准。临床诊断以食欲减退为主。2003版上海市卫生局制订的《上海市中医病证诊疗常规》[17]将小儿厌食症的诊断标准定为:①长期食欲不振,而无其他疾病者;②面色少华,形体偏瘦,但精神尚可,活动如常;③有喂养不当史,如进食无定时定量,过食生冷、甘甜之物,嗜吃零食或偏食等。3小儿厌食症的西医治疗方法3.1促进胃动力药物刘洪清[18]应用多潘立酮混悬液联合葡萄糖酸锌治疗厌食症患儿36例,治疗2周。结果:患儿食欲改善,饭量增加,总有效率85.19%。说明多潘立酮作为促进胃动力药,作用于外周的多巴胺受体,可增加胃蠕动,促进胃排空,有效消除由于胃动力不足而产生的消化不良。尹小勇[19]应用西沙必利片治疗小儿厌食症46例,并与对照组应用复合维生素B液治疗小儿厌食症31例对照观察。结果:治疗组75%的患儿1周内食欲改善,3周后有效率93.5%。对照组20.8%的患儿1周内食欲改善,3周后有效率51.6%。2组1周内食欲改善率、3周后有效率比较差异均有统计学意义(P<0.05),治疗组疗效优于对照组。说明西沙必利为多巴胺拮抗剂,不易渗透中枢,可作用于食管、胃及大小肠,起到促进胃肠道蠕动与排空的作用。3.2微量元素及维生素制剂因小儿厌食症与微量元素锌的缺乏密切相关,补锌剂作为常用药物被单独或联合应用于小儿厌食症的治疗。姚子玉等[20]应用锌硒宝片治疗缺锌的厌食症患儿180例,治疗1个月,总有效率93.9%。韦彦成[21]应用赖氨肌醇维B12口服溶液联合葡萄糖酸锌片治疗小儿厌食症45例,总有效率87.0%。3.3调节肠道微生态制剂许春娣等[22]应用培菲康散剂治疗厌食症患儿134例,治疗4周,总改善率84%。说明调节肠道微生态制剂对小儿厌食症有疗效,通过调节肠道菌群,提高肠道有益菌的比例,促进肠道对营养的吸收,且微生物的代谢产物可促进肠道蠕动,提高患儿饥饿感,从而改善症状。3.4其他欧立平[23]应用人血丙种球蛋白辅助治疗小儿厌食症56例,好转率96.4%。通过提高血清免疫球蛋白(Ig)G水平,达到预防细菌和抵抗病原体感染的目的,促进消化功能的恢复。4小儿厌食症的中医治疗方法4.1中药辨证论治江育仁教授认为,小儿厌食症当用运脾法治疗,小儿脾常不足,脾健不在补贵在运。运有动而不息之意,是脾的基本生理功能,以张隐庵《本草崇原》“凡欲运脾,则用苍术”的理论基础,将苍术作为运脾的主药治疗小儿厌食症,并将小儿厌食症分为偏于功能失调和偏于脾胃虚弱2种。偏于功能失调者,予燥湿、理气、消食法,药用苍术、佩兰、陈皮、鸡内金、焦山楂等;偏于脾胃虚弱者,予健脾、益气法,药用党参、茯苓等,配以助运之神曲、陈皮等[24]。王霞芳[13]将小儿厌食症分为5型,即湿食里滞型、脾胃气虚型、肝胃不和型、营卫不和型及胃阴不足型。湿食里滞型方用董氏开胃散加减(药物组成:胡黄连、五谷虫、厚朴、青皮、陈皮、茯苓、莱菔子、连翘、枳实);脾胃气虚型方用异功散加味;肝胃不和型方用四逆散或柴胡疏肝散加减;营卫不和型方用桂枝汤加味;胃阴不足型方用养胃汤加减。应用经典方加减治疗小儿厌食症的报道很多,参苓白术散是临床应用较多的方剂之一。童桦等[25]应用参苓白术散加减治疗小儿厌食症80例,药物组成:山楂、神曲、茯苓、陈皮、党参、炒白术、淮山药、炒麦芽、扁豆、连翘、甘草。结果:总有效率95.0%。赵希林[26]应用七味白术散加减治疗多种证型小儿厌食症30例。以藿香、葛根、甘草、木香、太子参、茯苓、白术为基本方,脾失健运型去白术加苍术、枳实炭、神曲;脾胃气虚型去木香,加山药、枳实炭;脾胃气阴不足型去木香,加山药、乌梅、石斛;肝脾不和型加柴胡、白芍药、香橼、佛手。结果:总有效率96.7%。周黎黎[27]临床观察发现,加味益胃汤(药物组成:北沙参、麦门冬、生地黄、玉竹、石斛、生麦芽、生谷芽、藿香、山药、莲子、乌梅)可治疗脾胃阴虚型小儿厌食症,此方可改善厌食症状,并可减轻患儿手足心热等阴虚证候。殷琦侃[28]应用桂枝汤治疗小儿厌食症,

将桂枝汤和消导药配合使用,经临床观察确实可改善患儿症状。尤在泾曾言桂枝汤“内证得之,能补虚调阴阳”,厌食症患儿既有饮食积滞,又有脾失健运,此类患儿消不宜,补不受,恰可用桂枝汤调其阴阳。无论是名家经验还是经典方,小儿厌食症的治疗当从脾论治,以求脾气健运,胃纳如常,脾胃升降有序。4.2中成药治疗徐银芳等

[29]

应用

王氏保赤丸治疗以脾失健运为主要病机的小儿厌食症50例,有效率92.0%。沈永权等[30]应用健胃消食口服液治疗

脾胃不和型小儿厌食症100例,可明

显改善患儿食少、腹胀、腹痛及大便异常等症状,总有效率76.92%。夏以琳等[31]应用健脾四号合剂(药物组成:

苍术、麦麸草、茯苓、藿香、厚朴、车前子、黄芩、甘草)治疗湿阻中焦、脾失健运的厌食症患儿30例,并与对照组应用多潘立酮混悬液治疗30例对照观察。结果:2组胃动力均有改善,比较差异无统计学意义(P>0.05),

说明健

脾四号合剂在提高患儿食欲的同时也可改善患儿胃动力,并且副作用更小。除服用中药及中成药,外治法也可应用于厌食症患儿,针对进食进药极度困难或伴有呕吐症状的患儿,外治法更能突显其优势。外治法包括针灸、推拿、中药外敷等疗法,如与内服药物配合,内外合治,能进一步提高疗效。5结语

小儿厌食症是临床常见病,可影响患儿生长发育,故家长对本病尤为重视。厌食症患儿多无器质性疾病,合理喂养和培养良好的饮食卫生习惯是关键,同时还应尽可能地排除厌食诱因,所以对家长的健康宣教十分重要。在小儿厌食症发病机制尚未完全明确的情况下,临床治疗仍以改善食欲为主。目前西医主要应用促进胃动力药物、补锌剂及调节肠道微生态制剂治疗,临床可起到一定疗效,但患儿

1851河北中医2014年10月第36卷第10期HebeiJTCM,October2014,Vol36,No.10