小儿厌食症的中西医病因

- 格式:docx

- 大小:28.16 KB

- 文档页数:3

小儿厌食症的中医治疗厌食是小儿常见的脾胃病证。

临床以较长时期厌恶进食,食量减少为特征。

本病可发生于任何季节,但长夏暑湿当令之时,可使症状加重。

各年龄儿童均可发病,临床尤以1~6岁小儿为多见。

城市儿童发病率较农村为高。

患儿除食欲不振外,一般无其他明显不适,预后较好。

但病情迁延不愈,可使气血生化不足,抗病能力下降,而易罹患他症,甚至影响生长发育而转化为疳证。

本病多见于中医文献所载“不思食”“不嗜食”、“不饥不纳”、“恶食”等病证之中。

现代医学认为,引起厌食的原因,一是由于局部或全身疾病影响消化功能,使胃肠平滑肌的张力下降,消化液的分泌减少,酶的活力降低所致;二是由于中枢神经系统受人体内外环境及各种刺激的影响,使对消化功能的调节失去平衡所致。

1 病因病机本病多由喂养不当、他病伤脾、先天不足、情志失调所引起。

其病位在脾胃。

盖胃司受,脾主运化。

脾胃调和,则知饥欲食,食而能化。

诚如《灵枢·脉度》所载:“脾气通于口,脾和则口能知五味矣。

”若喂养不当、他病伤脾、禀赋不足、情志失调等损伤脾胃的正常运化功能,致脾胃失和,纳化失职,而成厌食。

1.1喂养失当为小儿厌食症的主要病因之一。

小儿脏腑娇嫩,饮食不知自节。

若家长缺乏育婴保健知识,婴幼儿未按期添加辅食,或片面强调高营养饮食,超越了小儿脾胃的正常纳化能力;或过于溺爱,纵其所好,恣意零食、偏食、冷食;或饥饱无度;或滥服滋补之品,均可损伤脾胃,产生厌食。

诚如《素问·痹论》所言:“饮食自倍,肠胃乃伤。

”1.2他病伤脾脾为阴土,喜燥恶湿,得阳则运。

胃为阳土,喜润恶燥,得阴则和。

若罹患他病,误用攻伐,峻加消导;或过用苦寒之品损脾伤阳;或过食香燥、辛辣之品而耗胃阴;或病后未能及时调理;或夏伤暑湿,脾为湿困,均可致受纳运化失常,形成厌食。

1.3先天不足是部分患儿厌食的原因。

患儿胎禀怯弱,元气不足,脾胃薄弱,往往生后即表现不欲吮乳。

若加之后天失于及时调理,则脾胃益虚,食欲难以增进。

小儿厌食症的相关知识一、概述:小儿厌食症是指小儿长期见食不贪、食欲不振、甚至拒食的一种常见的慢性食欲障碍性疾病,是儿科的常见病、多发病,其病程较长,一般为2月以上。

可发于任何年龄,以1 ~ 6 岁为多见,个别可延及学龄期。

于夏季暑湿当令,脾为湿困之时,常使症状加重。

本病属于中医学“恶食”、“伤食”、“食积”、“痰滞”等范畴。

近几年来本病有日渐增多趋势。

二、病因:现代医学认为,小儿厌食症与小儿胃平滑肌发育尚未完善、腺体和杯状细胞较少、盐酸和各种酶的分泌较成人少且酶活力低、消化功能差有关。

微量元素锌参与体内的多种酶的合成,与蛋白质的合成有关,缺锌时酸的活性下降,因而影响食欲。

中医学认为,厌食可由饮食不节、先天不足、多病久病、暑湿熏蒸、环境精神因素影响等多种原因引起。

《小儿药证直诀·虚羸》云:“脾胃不和,不能食欲,致肌瘦。

”在众多病因中,主要原因是饮食结构不合理,家长过于溺爱子女,使其任意过食生冷、肥甘厚味等,饮食不节,偏食多食,饥饱不均,久而久之,损伤脾胃,导致脾运胃纳功能失调。

然脾不和则食不化,胃不和则食不消,脾胃不和,则水谷精微不得四布以滋养全身,进而出现见食不贪、肌肉消瘦、面色不荣等症。

患病日久,可致患儿身体瘦弱,正气不足,易感受各种病邪,变生疳证、反复呼吸道感染等疾患,严重者甚至影响生长发育。

三、临床症状及危害:厌食的主要症状有食欲不振、拒食、饮食过少、便秘、间断性腹痛、盗汗、消瘦、反复感冒等。

可导致腹泻营养摄入不足,消化功能紊乱、机体防御功能差导致细菌、病毒感染或肠道内菌群失调。

同时也易患呼吸系统疾病如上呼吸道感染、肺炎等。

厌食若长期发展,可导致患儿营养不良,以及各种维生素与微量元素缺乏,机体免疫力低下,严重影响小儿生长发育和易患各种疾病。

四、诊断:西医诊断标准:消化功能紊乱引起的食欲降低、食量减少持续2周以上,伴有腹胀或腹痛、恶心、呕吐、口臭、大便稀或秘结、味酸臭,并排除器质性疾病、精神因素及药物性因素的影响,诊断为小儿厌食症。

中医儿科学孩子厌食症的中医调理之道在孩子的成长过程中,厌食是让许多家长感到头疼的问题。

看着孩子对食物提不起兴趣,日渐消瘦,家长们往往心急如焚。

其实,中医在调理孩子厌食症方面有着独特的见解和方法。

孩子厌食症,在中医看来,多是由于脾胃功能失调所致。

小儿“脾常不足”,脾胃的消化功能相对较弱,若喂养不当、情志失调、久病体虚等,都容易导致脾胃受损,从而出现厌食的症状。

首先,喂养不当是常见的原因之一。

有些家长过于溺爱孩子,让孩子吃过多的零食、甜食,或者饮食没有规律,时而过饱,时而饥饿,这些都会损伤脾胃。

另外,食物的种类过于单一,或者烹饪方式不符合孩子的口味,也会让孩子产生厌食情绪。

情志失调也是一个重要因素。

孩子在成长过程中,如果受到惊吓、压力过大,或者家庭氛围不和谐,都可能影响到脾胃的正常功能。

中医认为,“思伤脾”,过度的思虑会导致脾胃运化失常,进而影响食欲。

久病体虚同样不容忽视。

孩子生病后,身体的正气受到损伤,脾胃功能也会受到影响。

如果病后没有得到及时的调理,就容易出现厌食的症状。

那么,中医是如何调理孩子厌食症的呢?中药调理是常用的方法之一。

根据孩子的具体情况,中医会开出相应的方剂。

比如,如果孩子是脾胃气虚型厌食,表现为食欲不振、面色萎黄、神疲乏力等,可能会使用四君子汤加减来健脾益气。

如果是脾胃阴虚型厌食,表现为口干多饮、皮肤干燥、大便干结等,可能会用养胃增液汤来滋养脾胃之阴。

除了中药,中医推拿也是一种有效的调理手段。

家长可以学习一些简单的推拿手法,比如顺时针按摩孩子的腹部,能够促进胃肠蠕动,增强消化功能。

还可以按摩足三里、脾俞、胃俞等穴位,起到健脾和胃的作用。

食疗在调理孩子厌食症方面也有很好的效果。

例如,山药粥具有健脾益胃的作用,可以将山药洗净去皮,切成小块,与大米一起煮粥给孩子吃。

山楂麦芽汤能消食开胃,用山楂、麦芽加水煮后,给孩子当茶饮。

此外,中医还强调生活调理的重要性。

要让孩子养成良好的饮食习惯,定时定量进餐,少吃零食和甜食。

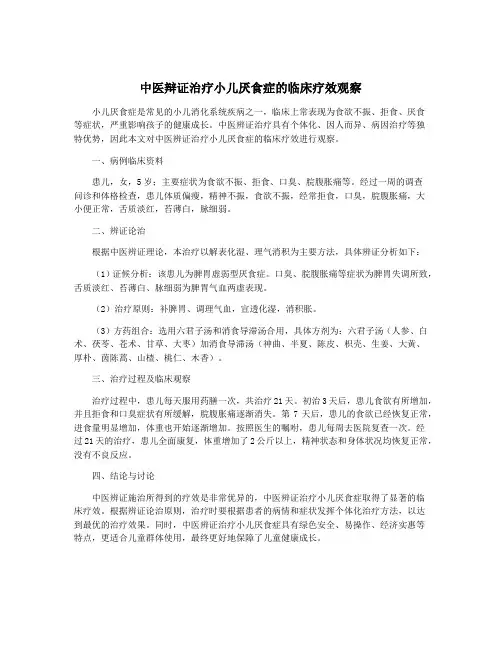

中医辩证治疗小儿厌食症的临床疗效观察小儿厌食症是常见的小儿消化系统疾病之一,临床上常表现为食欲不振、拒食、厌食等症状,严重影响孩子的健康成长。

中医辨证治疗具有个体化、因人而异、病因治疗等独特优势,因此本文对中医辨证治疗小儿厌食症的临床疗效进行观察。

一、病例临床资料患儿,女,5岁;主要症状为食欲不振、拒食、口臭、脘腹胀痛等。

经过一周的调查问诊和体格检查,患儿体质偏瘦,精神不振,食欲不振,经常拒食,口臭,脘腹胀痛,大小便正常,舌质淡红,苔薄白,脉细弱。

二、辨证论治根据中医辨证理论,本治疗以解表化湿、理气消积为主要方法,具体辨证分析如下:(1)证候分析:该患儿为脾胃虚弱型厌食症。

口臭、脘腹胀痛等症状为脾胃失调所致,舌质淡红、苔薄白、脉细弱为脾胃气血两虚表现。

(2)治疗原则:补脾胃、调理气血,宣透化湿,消积胀。

(3)方药组合:选用六君子汤和消食导滞汤合用,具体方剂为:六君子汤(人参、白术、茯苓、苍术、甘草、大枣)加消食导滞汤(神曲、半夏、陈皮、枳壳、生姜、大黄、厚朴、茵陈蒿、山楂、桃仁、木香)。

三、治疗过程及临床观察治疗过程中,患儿每天服用药膳一次,共治疗21天。

初治3天后,患儿食欲有所增加,并且拒食和口臭症状有所缓解,脘腹胀痛逐渐消失。

第7天后,患儿的食欲已经恢复正常,进食量明显增加,体重也开始逐渐增加。

按照医生的嘱咐,患儿每周去医院复查一次。

经过21天的治疗,患儿全面康复,体重增加了2公斤以上,精神状态和身体状况均恢复正常,没有不良反应。

四、结论与讨论中医辨证施治所得到的疗效是非常优异的,中医辨证治疗小儿厌食症取得了显著的临床疗效。

根据辨证论治原则,治疗时要根据患者的病情和症状发挥个体化治疗方法,以达到最优的治疗效果。

同时,中医辨证治疗小儿厌食症具有绿色安全、易操作、经济实惠等特点,更适合儿童群体使用,最终更好地保障了儿童健康成长。

小儿厌食症的中医病因病机及证候学研究的开题报告题目:小儿厌食症的中医病因病机及证候学研究一、研究背景及意义小儿厌食症是指儿童对饮食无兴趣或厌恶食物,导致食欲不振的一种疾病。

该病较为常见,病因复杂,一旦不及时治疗,会影响儿童的正常生长发育,甚至引发严重的营养不良和健康问题。

目前,西医对于小儿厌食症的诊断和治疗已有一定的成果,但是中医在治疗小儿厌食症方面也有独特的优势和经验,尤其是在病因病机及证候学方面有很好的临床疗效。

因此,本研究旨在探究小儿厌食症的中医病因病机及证候学,为临床治疗提供更加科学、准确、有效的方案,促进小儿健康成长。

二、研究内容及方法本研究将从以下几个方面进行探究:1.小儿厌食症的中医病因病机:通过对相关文献的梳理和分析,总结出小儿厌食症的中医病因病机,包括脾胃虚弱、气滞血瘀、肝郁脾虚、心脾不交等方面。

2.小儿厌食症的中医证候学研究:结合经典中医著作和现代临床实践,分析小儿厌食症的不同证候类型、临床表现及其与病因病机的关系。

3.基于中医辨证论治的小儿厌食症临床治疗方案:综合病因病机及证候学研究,提供基于中医辨证论治的小儿厌食症临床治疗方案,包括中药治疗、饮食调理、针灸调理等方面,并探究其临床疗效及机制。

研究方法主要以文献研究为主,结合临床实践,采用比较分析、归纳演绎等方法进行研究分析。

三、预期目标及研究意义本研究旨在系统探究小儿厌食症的中医病因病机及证候学,提供科学有效的辨证治疗方案,具有以下预期目标和研究意义:1.增强中医对小儿厌食症的认知和理解,建立科学严谨的诊疗思路和方法;2.提供基于中医辨证论治的小儿厌食症临床治疗方案,提高临床治疗效果和疗效稳定性;3.促进中西医结合,扩大中医在小儿保健和临床治疗中的应用范围及治疗优势。

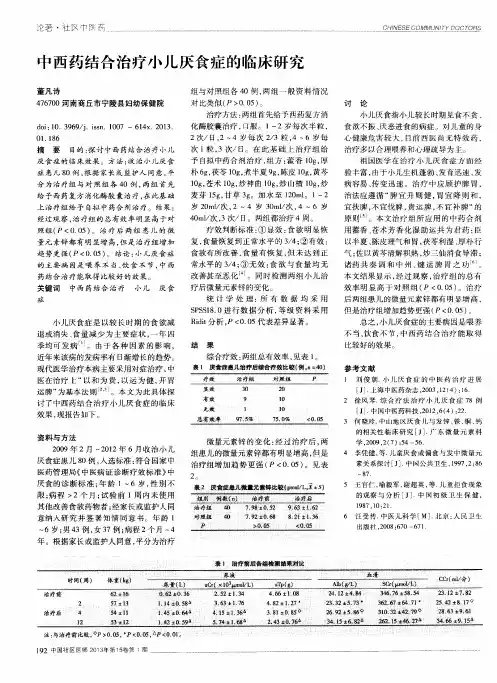

中西医结合治疗小儿厌食症130例疗效观察【关键词】小儿厌食;中西医结合;疗效观察【中图分类号】r179 【文献标识码】a 【文章编号】1004-7484(2013)03-0446-02小儿厌食症是由于喂养不当、不良饮食习惯等因素所引起胃肠功能紊乱所致的一种儿科常见疾病,临床中多以较长时期食欲不振、见食则烦、甚至拒食等表现为特征,常伴有形体羸弱、抗病能力弱,多见于1~6岁。

多年来,笔者运用捏脊结合内服中药、锌剂综合治疗小儿功能厌食症,疗效满意。

现报道如下。

1 临床资料选择在我院儿科门诊就诊的厌食症患儿130例(均排除因其他慢性疾病而引起的厌食病例[1])随机分成两组。

其中治疗组70例,男40例,女30例;8岁2例。

对照组60例,男36例,女24例;8岁4例。

厌食时间均为56天~2年。

2 治疗方法2.1 捏脊:2.1.1 体位正确,充分暴露施术部位,空腹时进行,环境应暖和,手法应和缓、深沉、轻柔。

2.1.2 施术:医者双手的中指、无名指、小指握成空拳状,示指半屈,拇指伸直并对准示指的前半段,拇指罗纹面平对示指第2指间关节的桡侧,虎口向前,双手拇指、示指合作,在示指向前轻推患儿皮肤的基础上与拇指一起将长强穴的皮肤捏拿起来,然后沿着督脉直至大椎穴止为1遍,如此循环,捏拿6遍。

捏第5遍时,应对脾腧、胃腧、大肠俞采用“重提”法,加强疗效,最后一遍捏拿结束后,术者用双手的拇指指腹按揉肾俞穴数次。

术中左右两手交替合作,遵循推、捏、捻、放、提的先后顺序[2]。

每日1次,连续10天为1疗程。

2.2 中药2.2 方药:黄芪8~10g、炒山药、鸡内金(研末兑服)各10~15g、白术、茯苓、荷叶、白扁豆、藿香各5~8g、半夏、龙胆草、焦桅子、木香、山楂各3~6g、甘草2g。

水煎2次取汁约50~200ml,分4~6次口服。

10天为1个疗程。

加减:气血偏虚者加党参8~10g、当归、白芍、熟地各4~6g;腹隐隐作痛者加白芍、延胡索研末服各4~6g;汗多者减半夏,加太子参、防风4~8g、五味子5g。

小儿厌食症的中医外治法治疗概述小儿厌食症是以小儿长期见食不贪、食欲不振、甚至拒食为特征,是儿科的常见病、多发病,其病程较长,一般为2月以上,各年龄段小儿均可发病,但以1~6岁的城镇儿童较多见[1]。

中医认为小儿厌食多与乳食不节、喂养失当导致脾胃不和,受纳运化失健等因素有关,其病位在脾胃。

厌食症若长期发展,可导致患儿营养不良以及各种维生素与微量元素缺乏,机体免疫力低下,严重影响小儿生长发育,且易患各种疾病[2]。

近几年来本病有日渐增多趋势,因小儿厌食的同时更厌药,所以很难配合内服药物治疗。

中医经络学说将五脏六腑与四肢百骸有机的练成一个整体,内脏疾病必然反映到体表,通过中药外敷、针灸、推拿等刺激体表的某些特定穴位,能调整内脏的功能,达到治疗目的。

现将近5年有关小儿厌食症中医外治法的治疗情况综述如下。

1 针刺疗法1.1 刺四缝林昱等[3]针刺四缝穴治疗小儿厌食症80例,采用三棱针在患儿双手四缝穴处经常规消毒后点刺,约1分深,挤出淡黄色液体,7天点刺1次,直到刺后不再有黄白色黏液为止,结果痊愈62例,好转16例,无效2例,总有效率97.5%。

石素娥[4]用针刺四缝穴治疗小儿厌食症300例,用一次性灭菌注射针头刺双手四缝穴,约0.2~0.5分深,出针后挤出无色或黄色透明液体,每周1次,针刺2~3次。

结果痊愈234例,显效60例,无效6例,总有效率达98%。

胡定柱等[5]取一次性采血针,点刺四缝穴,每指缝刺1~2 针,挤压四缝穴,根据淡黄色液体溢出量定下次就诊时间,液体较多者每周1次,稍少者隔周1次,共2~4次,结果痊愈152例,好转30例,无效4例,总有效率为97.8%。

1.2 多穴位点刺杨雪梅[6]对脾胃气虚者取穴胃俞、脾俞、中脘、章门、足三里、公孙;胃阴不足者取足三里、内庭、太溪、胃俞;若大便干结加支沟、天枢。

所有患儿均不留针,均采用点刺方法,每日行针1次,双穴者可左右交替取穴,10次为1疗程,治疗1~3个疗程,总有效率88.9%。

小儿厌食症的中西医病因

小儿厌食症作为儿科常见的疾病类型,城市儿童的整体发病率比农村高,1-6岁是厌食症的高发期,该疾病主要表现便是儿童对食物兴趣低,临床称为食欲不振及拒绝进食,该疾病治疗后整体预后良好,一旦病情延展,容易影响儿童智力发育及身体发育,甚至引发呼吸道疾病,或则无法进入睡眠状态,儿童发生厌食症对家长的生活也会产生影响,该疾病的发生率不断增高,已经引起社会各界的广泛重视。

在中医领域厌食症属于“不食”、“不嗜食”等范围,因此,中医及西医治疗厌食症均有不同看法,因此,还需明确小儿厌食症中西医病因,从而掌握中西医结合治疗优势。

一、西医对小儿厌食症的认识

通过对厌食症儿童的长期观察,发现厌食症属于一种独立疾病,主要是食欲减退及消失,进食量少,在餐桌上人们会看到儿童,吃两口饭菜便下桌,长期出现这种情况,便思考儿童已经发生厌食症。

小儿厌食症目前并无明确的发病机制,厌食症病因合并多种因素,比如,家长在喂养小儿过程中添加辅食时机不当,或者小儿断母奶年龄过大,或小儿饮食习惯差,或受疾病、精神及药物因素影响,或微量元素缺乏,均会导致小儿偏食厌食。

研究认为上述喂养不当、全身及局部疾病等都是主要因素。

精神及药物因素也可导致儿童发生厌食,但引发的厌食率较低。

微量元素与厌食症紧密相关,尤其儿童缺锌、铁是引发厌食症的重要因素,故在儿童厌食症治疗过程中,我们往往为儿童补充钙铁锌等元素,使得儿童厌食有效改善。

另根据胃动力学标准,我们认识到胃肠活动异常亦是厌食症发生的主要原因。

临床在检查厌食症过程中,实验室指标一般没有异常表现,只有小部分儿童存在器质性病变,才有相应的检验指标改变。

二、中医对小儿厌食症的认识

小儿厌食症在中医中早有记载,我们可以对古代典籍进行回顾,宋朝时期将厌食症纳入儿科独立疾病范畴,被人们称之为“乳食不下”,后世也有人将其称之为恶食、不能食等病名。

对小儿厌食症病因进行分析,中医学者认为儿童脾胃功能失调是主要诱因,在《灵枢·脉度》中便有所记载,脾胃健运情况下人们才能正常饮食。

古代资料中很多资料都对厌食症病因有所记载,在《素问·奇兵论》中指出厌食症往往是“胃肠所伤”,或者受到其他疾病影响,伤及胃气,久不能食,这也体现出古人对厌食症已经有了较为全面的认识。

现代医学研究者对厌食症的病因进行分析,结合中国古代学术思想,认为厌食症多由喂养不当、他病伤脾、先天不足、情志失调引起,病位主要在脾胃。

小儿脏腑娇嫩,脾常不足,若存在婴儿期未及时添加辅食;或过食肥甘、恣意生冷;或饥饱无度,均可损伤脾胃,产生厌食。

若患他病,误用攻下、苦寒之药损伤脾阳;过用温燥之药耗伤胃阴;或夏伤暑湿,湿热困脾,均可使脾胃运化失常,导致厌食。

胎禀不足,后天失于调养,也可致乳食难增进。

小儿卒受惊吓或思念压抑或环境变更,均可致情志抑郁,肝失条达,乘脾犯胃,形成厌食。

三、小儿厌食症如何通过中西医结合治疗

①西医治疗厌食症的方法:医学研究者认为治疗小儿厌食症可以采取西医治疗方式,比如,使用多潘立酮悬浊液配合葡萄糖溶液治疗,经过两周治疗,儿童厌食症便会有明显改善,家长们会发现儿童吃东西的动力有所增加,多潘立酮是一种促进胃肠蠕动的药物,能加速患儿排空胃肠,消除胃动力不足引发的消化不良问题;也有人认为针对儿童厌食症,可采取西沙必利片治疗,该药物能改善儿童食欲,西沙必利片作为多巴胺拮抗剂,在食管及胃肠中起效较快,加速胃肠道蠕动能力,进而增进小儿食欲;还有使用培菲康散剂治疗厌食症,通过调节儿童胃肠微生态系统,提升胃肠道有益菌的同时,也能加速身体营养吸收,儿童在服药一段时间后会感到饥饿,从而加大饮食摄入量,逐渐达到治愈厌食症的目的,整体效果较为理想。

②厌食症的中医治疗方法:中医辨证治疗方法内容丰富,儿童发生厌食症的原因在于脾胃失调,故可采取运脾法治疗,运有动之意,是脾脏的基本功能。

中医将儿童证型分为脾失健运、脾胃气虚、脾胃阴虚,治疗以运脾开胃、健脾益气、

滋脾养胃为主。

脾失健运型患儿,结合理气及消食法治疗,运脾开胃,方剂中包含苍术、佩兰、陈皮等;脾胃气虚型患儿则是采取益气法和健脾法治疗,常见药物是党参、茯苓、苍术等;胃阴亏虚型患儿则采取滋养法治疗,滋脾养胃,常见药物是麦冬、生地、乌梅等。

也有人将小儿厌食症分为五种类型,包括脾胃气虚型及肝胃不和型等,比如,脾胃气虚型患者可采取异功散加减治疗,而营卫不和型则施以桂枝汤加减治疗。

经典方剂加减治疗小儿厌食症临床报道较多,茯苓白术散是临床应用较为广泛的方剂,药物成分中含有山楂、陈皮、党参、茯苓、扁豆、连翘等,该药物对厌食症的整体治疗效果显著。

③小儿厌食症的中西医结合治疗方法

中西医结合治疗已经成为厌食症的常规治疗理念,在厌食症治疗过程中,可以使用一些对症的中成药,比如,针对脾失健运引发的厌食症,选择健脾四号合剂治疗,药物中包括苍术、茯苓、车前子、黄芩、甘草等,并联合西药调节胃肠道微生态制剂,在联合治疗过程中,为了避免药物成分发生冲突,在口服西药1小时后,家长可以让儿童口服中药,通过药物联合作用改善儿童机体微环境,达到事半功倍的厌食症治疗效果。

但多数儿童不愿意口服中药,他们会感到中药太过苦涩,难以下咽,因此,人们可以以中药片剂为主,这种药物下咽较为容易,也不会使儿童对服药产生恐惧感。

部分儿童能够接受中医按摩及推拿、针灸治疗,此类治疗方法在中医领域属于外治法,在按摩推拿时,主要通过顺运内八卦及清补脾经等手法,改变儿童脾胃环境,并适当为患儿补充锌元素及钙元素,以此联合治疗也能见到显著效果。

总而言之,在儿童厌食症治疗过程中,应当关注厌食症的中西医病因,结合病因采取对应的中医及西医治疗方式针对性更强,结合患儿机体状态及胃肠环境选择中西医结合治疗方法能改变单一西医及中医治疗现状,使儿童能健康饮食。