植物生产技术第一章

- 格式:ppt

- 大小:3.38 MB

- 文档页数:49

植物生产技术教学大纲大纲说明植物生产技术是中央广播电视大学为教育部“一村一名大学生计划”注册学习管理类的学生开设的一门专业课,课内学时90,实验实习45学时,重点辅导6学时,电视专题片9学时,学分5。

一、课程性质和基本内容本课程将植物生产综合在一个大系统中研究,以生产为主线,在《植物生产基础》课程基础上概括介绍了有关植物生产技术方面的各个应用学科。

内容包括有关粮食作物生产、经济作物生产、蔬菜生产、果品生产、林业生产、花卉生产等,共六章。

二、本课程的任务及基本教学要求使学生建立农业可持续发展的意识,建立综合的大农业观,掌握现代农业生产发展的趋势,掌握有关植物生产上应用的新技术,以指导乡镇(村)管理的实践,为了解、安排、发展乡镇(村)的种植业生产打下基础。

对课程内容的要求是,了解或掌握有关粮食作物、经济作物、蔬菜、果树、花卉、林业等各类植物的生产及资源保护。

本课程按“了解”“掌握”“重点掌握”三层次,对学生的学习进行要求,考核时考题难度、分布与教学要求相一致,未作具体教学要求的内容不考核。

三、媒体选择与分配合一型文字教材一本,系统介绍本课程内容。

每章前有教学要求,章末有本章小结和复习思考。

电视专题9学时,各章重点、难点辅导6学时。

课内学时分配:绪论(1学时)第一章粮食作物生产(8学时)第二章经济作物生产(7学时)第三章蔬菜生产(7学时)第四章果品生产(8学时)第五章林业生产(8学时)第六章花卉生产(6学时)实验实习(45学时)大纲正文绪论第一章粮食作物生产教学内容:第一节粮食生产发展战略一、粮食安全状况二、增产潜力、主要问题及对策三、市场、价格与农民收入四、发展粮食的贮藏、加工第二节禾谷类作物一、生产概述二、形态特征与生长发育三、产量与产量形成四、栽培要点第三节豆类作物一、生产概述二、生长发育与环境三、栽培要点第四节薯类作物一、生产概述二、生长发育与环境三、栽培要点教学要求:重点掌握:禾谷类作物的生育特性、栽培环境条件和栽培要点;一般掌握:豆类作物的种类和生产概述;一般了解:薯类作物生产。

植物生产学A1章节习题第一章1、植物生产学的概念植物生产是人工栽培植物的生产活动,研究人工栽培植物的科学,就是植物生产学。

2、植物生产的特点、性质和地位特点:(1)系统的复杂性(2)技术的实用性(3)生产的连续性(4)生长的规律性(5)明显的季节性(6)严格的地域性(7)较强的社会性(8)生产时间和劳动时间的不一致性性质:(1)是以自然科学和社会经济科学为基础的一门应用科学(2)是服务于大农业的一门综合学科(3)是以可持续发展为目标的一门应用生态学科地位:(一)人民生活资料的重要来源(二)工业原料的重要来源(三)出口创汇的重要物资(四)生态环境调节者(五)社会文化作用(六)农业现代化的组成部分3、世界和我国作物生产概况、发展趋势和途径一、作物生产概况(一)世界作物生产概况1.品种改良2.增施肥料与施肥技术3.扩大灌溉与节水技术4.设施栽培5.作物病虫草害的防治6.高新技术的推广应用(二)我国作物生产概况1.作物品种的改良2.间、套作多熟制种植技术3.作物栽培技术4.病虫草鼠害防治技术5.作物生产条件的改善二、作物生产的发展趋势(一)作物生产发展的目标1.生产率目标2.可持续性目标3.营养安全目标4.经济高效目标(二)作物生产发展的途径1.建设高产农田2.改革种植制度3.普及优良品种4.发展先进适用技术:(1)作物信息技术(2)优质高产高效技术(3)可持续生产技术4、栽培作物与野生祖先之间的主要差别(1)栽培作物各器官,特别是那些被人类利用的器官变得巨大和迅速生长(2)栽培作物产品有用成分的改进(3)栽培作物一般成熟期较一致(4)栽培作物传播手段退化(5)栽培作物种子休眠性减弱或缩短(6)栽培作物防护机能减退5、按用途和植物学系统相结合的方法作物是如何分类的(1)、粮食作物:禾谷类作物;豆类作物;薯类作物或称为根茎类作物(2)经济作物或称工业原料作物:纤维作物;油料作物;糖料作物;其他作物主要有烟草、茶叶、咖啡、可可、香料作物(如薄荷、留兰香等)、编织原料作物(如席草、芦苇)等。

1.1.1 植物繁育的现代技术——药用植物繁殖技术药用植物种类繁多,繁殖方法也很多,种植上常采用有性繁殖、无性繁殖和孢子繁殖等方法。

近年来,随着科学技术的发展,已采用组织培养或细胞培养的方法来繁殖新个体。

(一)有性繁殖有性繁殖也称种子繁殖,是由雌雄两性配子结合形成胚,再发展成新个体的过程。

其后代有较强的可塑性和广泛的适应性。

此法繁殖系数大,方法简单易行而经济,有利于引种、驯化和培育新品种,并可在短期内获得大量的苗木,所取得的苗木称实生苗。

是种子植物的主要繁殖方法,如人参、板蓝根、决明、党参、桔梗、黄芪等大部分中药材。

但种子繁殖的后代容易产生变异,开花结果较迟,尤其是多年生木本药用植物用种子繁殖,其栽培与成熟年限较长。

(二)无性繁殖高等植物的一部分器官(如根、茎、叶等)脱离母体后能重新再生分化发育成为一个完整的植株。

这种利用植物的部分营养器官进行繁殖而形成新个体的过程,称为营养繁殖。

由于无性繁殖是利用植物的部分营养器官(根、茎、叶、芽)进行繁殖而形成新个体的过程,这种繁殖不通过植物的雌雄有性生殖器官,故又称为无性繁殖。

所取得的苗木称为营养苗。

无性繁殖的后代来自同一植物的营养体,它的个体发育不是重新开始,而是母体发育的继续,所以具有提早开花结果和能保持母本优良性状的优点,如山茱萸、辛夷、蔓荆子等采用此法。

但无性繁殖的繁殖系数较低,有的种类如西红花、地黄、山药、半夏等长期进行无性繁殖则易引起品种退化。

药用植物种植上常将植物的茎、地下茎、根等作为无性繁殖的材料,这些材料称为种茎、种根或种栽(如白术称术栽)、栽子(如人参)、苓子(如川芎)等。

种植上广义称为“种子”。

无性繁殖最常用的有分离、扦插、压条、嫁接等繁殖方法。

近年来又发展了组织培养新技术。

1.分离繁殖将植株的萌蘖、球茎、鳞茎、块茎、根茎或珠芽等营养器官,自母体上分割下来,繁殖成独立新个体的方法。

此法简便,成活率高。

分离时期因中草药品种和气候而异,一般在秋季(9-11月)或春季(2~4月)植株休眠期或前动前进行较好。

特用经济植物生产技术考试大纲第一章总论目的要求通过本章学习,了解特用经济作物特点、分类、分布及在栽培研究利用情况的发展趋势,熟悉不同种类的特用经济作物的贮藏及产后加工方法,掌握特用经济作物与环境的关系,产量和品质的关系,采收与品质的关系,及其栽培技术等基本知识。

考核要点第一节概述一、特用经济作物的概念及其在国民经济中的意义特用经济作物是指对人类有特殊利用价值,为人类栽培的植物,主要包括药用植物、香料植物、色素植物、饮料植物、淀粉植物、甜味剂植物、纤维植物、油脂植物、除虫植物等。

在国民经济中的意义:①各类植物的特殊用途;②提高土地所用率、增加产值;③多为出口创汇物质。

二、特用经济作物分类与分布分布:①不同地区所产不同的药用植物;②不同地区所产不同的香料植物;③主要色素植物、饮料植物、淀粉植物、甜味剂植物、纤维植物、油脂植物、除虫植物;三、特用经济作物栽培、研究和利用情况及发展趋势(一)药用植物的栽培、研究、利用情况及发展趋势l、我国药用植物研究和利用的历史与现状2、国外药用植物研究利用情况3、国际医药市场上需求量大,生产稳定及受重视的药用植物(二)香料植物栽培与利用情况1、我国香料植物栽培利用情况2、国外香料生产简况(三)色素植物发展概况(四)饮料植物利用简况(五)特用淀粉生产利用情况(六)甜味剂植物研究利用简况(七)纤维植物研究利用简况(八)油脂植物研究利用简况(九)除草植物研究利用简况第二节特用经济作物与环境一、特用经济作物的环境与生态因子环境:是生物有机生活空间的外界自然条件的总和生态因子:是指环境中对生物的生长发育、生殖、行为和分布有着直接或间接影响的环境要素,如温度、湿度、氧气、二氧化碳和其他相关生物等。

生态因子的数量虽很多,但可依其性质归纳为五类:(1)气候因子:如温度、湿度、光、降水、风、气压的雷电等;(2)土壤因子:包括土壤结构、有机和无机成分的理化性质及土壤生物等;(3)地形:如地形起伏、海拔高度、坡向、坡度等;(4)生物:包括动、植物、微生物对环境的作用及生物间的相互作用等;(5)人为:生产中的人类活动,如各种栽培、田间管理等。

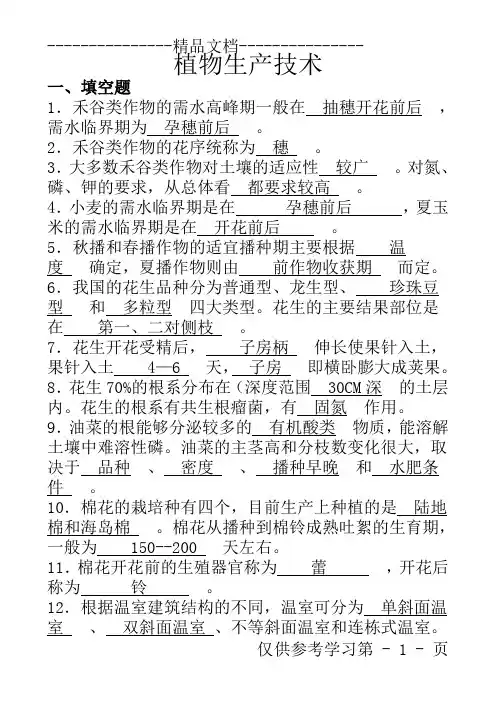

---------------精品文档---------------植物生产技术一、填空题1.禾谷类作物的需水高峰期一般在抽穗开花前后,需水临界期为孕穗前后。

2.禾谷类作物的花序统称为穗。

3.大多数禾谷类作物对土壤的适应性较广。

对氮、磷、钾的要求,从总体看都要求较高。

4.小麦的需水临界期是在孕穗前后,夏玉米的需水临界期是在开花前后。

5.秋播和春播作物的适宜播种期主要根据温度确定,夏播作物则由前作物收获期而定。

6.我国的花生品种分为普通型、龙生型、珍珠豆型和多粒型四大类型。

花生的主要结果部位是在第一、二对侧枝。

7.花生开花受精后,子房柄伸长使果针入土,果针入土4—6 天,子房即横卧膨大成荚果。

8.花生70%的根系分布在(深度范围30CM深的土层内。

花生的根系有共生根瘤菌,有固氮作用。

9.油菜的根能够分泌较多的有机酸类物质,能溶解土壤中难溶性磷。

油菜的主茎高和分枝数变化很大,取决于品种、密度、播种早晚和水肥条件。

10.棉花的栽培种有四个,目前生产上种植的是陆地棉和海岛棉。

棉花从播种到棉铃成熟吐絮的生育期,一般为150--200 天左右。

11.棉花开花前的生殖器官称为蕾,开花后称为铃。

12.根据温室建筑结构的不同,温室可分为单斜面温室、双斜面温室、不等斜面温室和连栋式温室。

13.当前,连栋式温室是现代化温室的代表类型。

14.蔬菜的简易贮藏包括堆藏、沟藏(埋藏)、窖藏三种基本形式,以及由此衍生的假植贮藏和冻藏。

15.蔬菜加工的方法有速冻、干制、糖制、腌制、和灌装等。

16.过密的枝条,无法通过捺枝、拉枝加以利用时,从枝条基部彻底疏除。

17.为促进果树新梢成熟,在秋季新梢停止生长前应摘心。

在果树修剪中,过密的枝条,无法通过捺枝、拉枝加以利用时,要从枝条基部彻底疏除。

18.对一些中、短枝条不剪,使其形成短枝或短果枝,这种方法称为缓放。

19.柑橘是好温喜湿的热带常绿树种,生长最适温度为23--29℃,商品生产区要求年平均温度高于15℃。

植物生产学第一章:作物生产概述1.栽培植物(作物)的类别:农作物;园艺植物;观赏植物;药用植物。

2.作物生产的地位:人民生活资料的重要来源;工业原料的重要来源;出口创汇的重要物资。

3.作物生产的特点:严格的地域性;强烈的季节性;生产的连续性;系统的综合性。

4.植物(作物)生产学性质与任务:性质:是研究作物生产体系及其与环境、措施关系的一门学科,是为农业生产服务的一门综合性应用学科。

任务:研究作物生长发育规律、产量形成规律及其与环境、条件、人为措施的相互关系,探讨实现作物高产、稳产、优质、高效的栽培技术措施和理论依据,获得最大的社会效益、经济效益和生态效益。

5.作物按用途和植物学系统相结合分类:一、粮食作物(或称食用作物):1.禾谷类作物2.豆类作物3.薯芋类作物;二、经济作物:4.纤维作物 5.油料作物6.糖料作物7.其它作物;三、饲料及绿肥作物:8.饲料及绿肥作物;四、药用作物:9.药用作物6.作物对温度条件的要求分类:喜温作物;耐寒作物。

7.按作物对光周期的反应分类:短日;长日;中性;定日。

8.按光照强度效应:喜光作物(棉花、水稻、玉米等)、耐阴作物(如大豆、甘薯等)、喜阴作物(如生姜等);9.按水分效应:水生作物(水花生、绿萍等)、水培作物(水稻等)、耐涝作物(高粱等)和耐旱作物(谷子等);10.按茎秆特性、高度:“高秆作物(玉米、甘蔗、柽麻等)、矮秆作物(稻、麦类、谷子、豆类等)和匍匐作物(甘薯、苕子等)11.作物的起源中心:1、中国-日本起源中心。

2、印度支那-印度尼西亚起源中心:是爪哇稻和芋的出生基因中心。

3、澳大利亚中心:烟草的出生基因中心之一。

4、印度斯坦中心:稻、甘蔗、绿豆、豇豆等。

5、中亚细亚中心:小麦、豌豆、山黧豆等。

6、近东起源中心:栽培小麦、黑麦等。

7、地中海起源中心:次生起源地,燕麦、甜菜、亚麻、三叶草、羽扇豆等。

8、非洲中心:高粱、棉、稻等。

第二章:作物生长及产量、品质的形成1.作物产量构成因素:单位面积株数;单株产品器官数;产品器官重量。