中国行政区划的演变

- 格式:doc

- 大小:62.00 KB

- 文档页数:8

中国古代地方行政区划的演变中国古代地方行政区划的演变可以追溯到上古时期的部落联盟。

随着中央集权的确立和不同王朝的更迭,地方行政区划也不断发生变化。

本文将就中国古代地方行政区划的演变进行探讨。

1. 郡县制的确立在中国古代地方行政区划的发展中,最重要的里程碑是郡县制的确立。

在秦朝统一中国之前,一些地方国家采取的是诸侯国制度,诸侯国通过封土,建立对自己领地内的行政管理。

然而,秦始皇统一中国后,实施郡县制,将全国分为多个郡县,由中央政府派驻官员进行行政管理。

这一制度一直延续到清朝,成为中国古代地方行政的基础。

2. 郡县制的调整随着中央集权的加强,中国古代地方行政区划也发生了调整。

汉朝时期,郡县制度变得更加细化,全国分为三级:州、郡、县。

州是最高级的行政单位,由一位太守负责。

而郡和县则分别由太守和郡县丞负责。

这种精细化的行政管理结构使得中央政府更好地掌握了对地方的控制权。

3. 地方行政区划的变革隋唐时期,随着国家治理体制的改革,地方行政区划发生了重大变革。

隋朝废除了郡县制,设立了州县制,进一步细化了行政管理。

而唐朝则进一步加强州县制,设立了道、府和州县,形成了完整的地方行政管理体系。

此后的几十年里,尽管地方行政区划的名称和数量有所变动,但调整的幅度相对较小。

4. 宋元时期的地方行政区划宋朝时期,地方行政区划的发展达到了一个新的阶段。

尽管仍然保留了州县制的基本框架,但宋朝采取了更加精细的行政管理方式。

宋朝将一些郡县升级为路,路下设路县,一级一级地进行行政管理,从而更好地适应当时社会和经济的发展需求。

元朝时期,地方行政区划的调整幅度较小,基本延续了宋朝的制度。

5. 明清时期的地方行政区划明清时期,地方行政区划的发展受到国家政权的变迁和社会经济状况的影响。

明朝初期,继承了元朝的行政制度,但后来转向了州县制,夷平了一些地方特殊的行政制度。

而清朝统治后,地方行政区划主要分为省、直隶州和县。

这种制度一直延续到现代,对地方行政管理产生了深远的影响。

我国行政区划称谓沿革

我国行政区划的称谓沿革历史相对复杂,下面是一些主要的变革:

1. 古代:在秦始皇统一六国后,实行了郡县制,将全国分为36郡(后增至46郡),郡下设县。

汉代时,设立了13州作为行政区划。

唐代初期,设立了州、县两级,后来又在州之上设立了道,全国被分为10道(后增至15道)。

宋代时,改道为路,全国被分为15路(后增至18路)。

2. 元明清时期:元朝是建省的开始,全国被分为中书省(直隶中央的一级政区)和其他行中书省(简称行省)。

行省下设有路、府、州、县。

明代时,行省又被称为布政使司。

清代沿用了省级行政区划,并简称为“省”。

3. 民国时期:沿袭了清代的省制,但区划数量多次调整增加,并增设了直辖市建制。

4. 新中国成立后:初期,全国被划分为东北、华北、西北、华东、中南、西南六大行政区,代表中央管辖所属的省级行政单位。

1954年,撤销了大行政区,设立了内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、西藏自治区等五个少数民族自治区。

这些是我国行政区划称谓沿革的一些主要阶段,具体的变革和细节可能因历史时期的不同而有所差异。

历代⾏政区划演变夏朝:⽅国商朝:⽅国约150周朝:诸侯国周初分封71国(53姓姬),后增五六⼗,县数为756县县有⼤⼩,⼤县置县令,⼩县置县长,县令、县长之下有县丞、县尉县下设乡,乡下设亭(相当于现在的管区),亭下设⾥西楚霸王:分封制西汉:郡国并⾏制,后加州(不是⼀级政府,只是监察区),州、郡、县、乡、亭(⾥)新朝:郡国并⾏制先改12州,裁撤朔⽅、司⾪部,改凉州为雍州、交趾为交州,后改9州东汉:郡国并⾏制,东汉末年州郡县三级制州(14)、郡国(105)、县(⾢、道、侯国)、乡、亭、⾥、什、伍三国:州郡县魏有司、豫、兖、青、徐、凉、雍、冀、幽、并⼗州全境以及荆州的南阳、南乡、江夏、襄阳、等四郡65县。

扬州的九江、庐江等⼆郡⼗四县。

东吴有荆州的南郡、武陵、长沙、零陵、桂阳等五郡102县。

扬州的丹阳、会稽、建安、吴郡、豫章、庐陵、庐陵南部等七郡146县。

交州的全境。

晋朝:设州郡县乡亭五级东晋⼗六国:州郡县制,州郡数量激增东晋领有扬、北徐、豫、江、北青、司、荆、北雍、东益、宁、交、⼴、北并、北冀、梁、徐、北兖等⼗七州,及幽、冀、东秦、青、并、兖、秦、雍等侨州,共⼆⼗五州南北朝:州郡县制侨州、侨郡、侨县数量激增,⾄南北朝末年灭亡前有30州、100郡、400县。

隋朝:废郡制,以县直⾪于州,后⼜改为郡县制,州(郡)、县、乡、亭(⾥)583年⾄607年实⾏州县制共24年,607年(⼤业三年)复改州为郡,在郡上设置司⾪、刺史15员,司监察之职,郡县制11年,⾄618年。

隋初共有州241,郡680,县1524。

隋⽂帝末年,全国有297州1348县,607年,隋炀帝增设冀州、兖州、青州、徐州、豫州、扬州、荆州、梁州及雍州等九个监察州(按古名),⼤业五(609年)年的⾏政区划,隋郡为190,县1255,郡分九等,后缩减为三等。

唐朝:州县制,道、州(府)、县、乡、⾥(保、邻、坊)州分7等辅、雄、望、紧、上、中、下,县分六级京(⾚)、畿(望)、上、中、中下、下体制较尊的地区设府,⽐如开封府、临安府、绍兴府等州称知州,军⼀般是军事重镇或要冲,监设在⼀些主要的⼯矿牧盐等重要物资产区,领县的军监与府、州同级,都⾪于路,但实际地位则要低于府和州,不领县的军、监与县同级,同⾪于府或州。

中国古代行政区划的变迁一、夏商周时期的行政区划在中国古代,最早的行政区划可以追溯到夏商周时期。

夏朝时,中国的行政区划主要是以邑为单位,邑是古代中国农村的基本行政单位,相当于现在的乡镇。

商朝时期,行政区划逐渐发展成以州为单位,州是中国古代的一种行政区划,相当于现在的县。

周朝时期,行政区划进一步发展成以郡为单位,郡是周朝的一种行政区划,相当于现在的地级市。

二、秦汉时期的行政区划秦朝是中国历史上第一个统一的中央集权国家,秦始皇统一六国后,对行政区划进行了一系列的改革。

秦朝时期,行政区划以郡为基本单位,郡下辖县。

秦朝还设置了郡县制度,郡县官员由中央政府任命,实行严格的官僚体制。

汉朝继承了秦朝的行政制度,但在行政区划上进行了一些调整和改革。

汉朝时期,行政区划以郡为基本单位,郡下辖县,县下辖乡。

汉朝还设置了州、府等中央直辖行政单位。

三、三国两晋南北朝时期的行政区划三国时期,中国分裂为魏、蜀、吴三个政权,行政区划也随之发生变化。

魏、蜀、吴三国的行政区划以郡为基本单位,郡下辖县。

晋朝时期,行政区划以州为基本单位,州下辖县。

南北朝时期,行政区划的变化较为复杂,南朝梁、陈、宋的行政区划以州为基本单位,州下辖县;南朝齐、梁、陈的行政区划以郡为基本单位,郡下辖县。

北朝的行政区划以州为基本单位,州下辖县。

四、隋唐时期的行政区划隋朝统一了南北朝的政权,对行政区划进行了一系列的改革。

隋朝时期,行政区划以州为基本单位,州下辖县。

唐朝继承了隋朝的行政制度,但在行政区划上进行了一些调整。

唐朝时期,行政区划以州为基本单位,州下辖县,县下辖乡。

唐朝还设置了府、州等中央直辖行政单位。

五、宋元明清时期的行政区划宋朝时期,行政区划以路为基本单位,路下辖府、州、县。

元朝继承了宋朝的行政制度,但在行政区划上进行了一些调整。

元朝时期,行政区划以路为基本单位,路下辖府、州、县。

明朝继承了元朝的行政制度,但在行政区划上进行了一些改革。

明朝时期,行政区划以道为基本单位,道下辖府、州、县。

通,面积小,海水浅,其水文特征受周围大陆影响,如渤海、波罗的海。

领海,内海完全处于所有国的主权下,非经该国允许他国船舶不得进入。

其上空是领空的一部分,受该国主权管辖。

外国飞机和其他航空器非经许可不得在其领空飞行,外国飞机特别是军用飞机,侵入一国领空是对该国主权的侵犯。

美机肇事后,未经中方许可闯入中国领空并降落中方机场,是极其严重的对中国主权和领空的侵犯。

5 专属经济区是领海以外并邻接领海,具有特定法律制定的区域,其宽度自领海基线量起不超过200海里。

在这种法律制度下,沿海国家享有对该海域的自然资源勘探、开发、养护的主权,并享有在海域进行海洋科学研究、海洋环境保护、人工岛屿与其他设施的建设和使用的管辖权。

其他国家则享有在海域航行、飞越、铺设海底电缆和管道的自由。

至1996年全世界有80个国家宣布了200海里专属经济区,中国沿海也申请有专属经济区。

美军用侦察机撞毁我军用飞机在中国沿海专属经济区上空。

虽根据 联合国海洋法公约 ,所有国家在一国的专属经济区享有飞越自由,但该公约同时规定,在行使此自由时,应顾及和尊重沿海国的权利。

美军侦察机的侦察行为明显违反该规定,早已超越了飞越自由!的范畴。

因此,美军无论是闯入我领空的事实还是在我专属经济区上空的非法行为,都是对中国主权的严重侵犯,更不要说在此范围内撞毁我军用飞机的嚣张霸道行径了。

中国行政区划的演变、特点与教育∀张言顺(江苏省溧水县中学#211200)##一、中国行政区划的演变(一)奴隶社会时期夏朝时,国家表现为囊括诸侯与方国的一种国家联盟,诸侯与方国中是一些城邦及其附属的村落组成的小国,是拥有相当大独立性的政治实体。

商朝时,商王直接统治区域称内服,即王畿所在地,诸侯统治区域叫外服。

外服诸侯与商王是一种君臣关系,因此该地方行政是一种二元统治体制,其中势力强大的外服诸侯称方伯!。

西周时实行分封制度,是一种天子向诸侯、诸侯向卿大夫授民授疆土!以建立邦国的政治制度,并有宗法制、礼乐制等相配套。

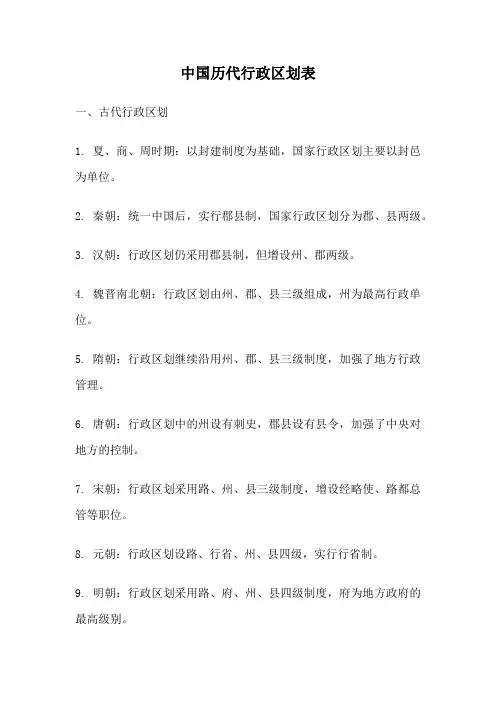

中国历代行政区划表一、古代行政区划1. 夏、商、周时期:以封建制度为基础,国家行政区划主要以封邑为单位。

2. 秦朝:统一中国后,实行郡县制,国家行政区划分为郡、县两级。

3. 汉朝:行政区划仍采用郡县制,但增设州、郡两级。

4. 魏晋南北朝:行政区划由州、郡、县三级组成,州为最高行政单位。

5. 隋朝:行政区划继续沿用州、郡、县三级制度,加强了地方行政管理。

6. 唐朝:行政区划中的州设有刺史,郡县设有县令,加强了中央对地方的控制。

7. 宋朝:行政区划采用路、州、县三级制度,增设经略使、路都总管等职位。

8. 元朝:行政区划设路、行省、州、县四级,实行行省制。

9. 明朝:行政区划采用路、府、州、县四级制度,府为地方政府的最高级别。

10. 清朝:行政区划继续沿用明朝制度,但对地方行政进行了一些调整。

二、近代行政区划1. 中华民国:行政区划设省、道、府、州、县五级,但在内战期间,行政区划发生了多次调整。

2. 中华人民共和国:建国初期,行政区划设立省、市、县三级,后来逐渐调整为省、自治区、直辖市、计划单列市、县五级。

三、现代行政区划1. 省级行政区:中国现行行政区划设立了34个省级行政区,包括23个省、5个自治区、4个直辖市和2个特别行政区。

2. 地级行政区:省级行政区下设地级行政区,包括地级市、地区、自治州、盟等。

3. 县级行政区:地级行政区下设县级行政区,包括县、市辖区、自治县、旗、自治旗、市辖县等。

4. 乡级行政区:县级行政区下设乡级行政区,包括乡、镇、街道办事处等。

5. 村级行政区:乡级行政区下设村级行政区,包括村、居民委员会等。

总结:中国历代行政区划的变迁反映了中国政治、经济和社会的发展变化。

从封建制度到现代行政体制的建立,行政区划的演变体现了国家管理能力的提升和国家统一的需要。

随着国家的发展,行政区划也在不断调整和完善,以适应新时代的发展需求。

中国古代地方行政区划演变规律及启示

一、中国古代地方行政区划的演变规律

中国古代地方行政区划的演变经历了多个阶段,每个阶段都有其特定的特点和规律。

首先,古代中国的地方行政区划最早可以追溯到夏、商、周时期,这一阶段的地方行政区划以封建制度为基础,以封邑、郡县为主要行政单位。

其次,在秦汉时期,中国实行了郡县制度,将全国划分为郡县,实行三级行政管理体制。

再次,在唐宋时期,中国的地方行政区划进一步发展,形成了府州县制度,并逐渐形成了以州县为基础的地方行政体系。

最后,在明清时期,中国的地方行政区划进一步完善,实行了省、府、州、县、乡五级行政管理体制,这一体制一直延续至今。

二、中国古代地方行政区划演变的启示

中国古代地方行政区划演变的规律给我们带来了一些启示。

首先,地方行政区划的演变是与国家政治制度的变化相辅相成的,不同的政治制度会对地方行政区划产生深远的影响。

其次,地方行政区划的演变是与经济发展和社会变迁密切相关的,经济发展和社会变迁会对地方行政区划的形式和内容产生重要影响。

再次,地方行政区划的演变需要考虑到地理、民族、文化等因素的差异,不同地区的行政区划需要因地制宜。

最后,地方行政区划的演变需要坚持统一与多样相结合的原则,既要保持国家的统一与稳定,又要充分尊重

地方的多样性和特色。

中国古代地方行政区划的演变规律及其启示对于我们理解和把握中国古代地方行政制度具有重要的意义。

只有深入研究和总结这些规律,才能更好地指导和推进中国现代地方行政区划的改革和发展。

同时,我们也应该充分认识到,地方行政区划的演变是一个不断发展和完善的过程,需要与时俱进,不断适应和满足人民群众的需求。

中国古代行政区划的演变中国是一个历史悠久的国家,其行政区划也随着历史的发展而不断变化。

从古代的诸侯国到现代的省市县区,中国的行政区划经历了漫长的历史进程。

本文将简要介绍中国古代行政区划的演变过程。

1.夏商周时期夏商周时期是中国古代的三个朝代,也是中国行政区划演变的起点。

在夏朝时期,中国行政区划以诸侯国为主。

诸侯国是指各地的贵族、宗室和部落首领所领导的地方政权。

这些诸侯国在夏朝时期统治着各自的领土。

商朝时期,中国的行政区划逐渐向中央集权发展。

周朝时期,行政区划进一步发展,实行了以郡县制为主的行政区划体系。

2.秦汉时期秦朝时期,中国行政区划发生了重大变革。

秦始皇实行了郡县制,将全国划分为36个郡和县,从而使行政区划更加统一。

汉朝时期,行政区划进一步发展,除了继续实行郡县制外,还设立了州、郡、县三级行政区划体系。

3.隋唐时期隋朝时期,中国的行政区划发生了较大的变革。

隋炀帝实行了以州县为基础的三级行政区划体系。

唐朝时期,行政区划进一步发展,设立了道、府、州、县四级行政区划体系。

唐朝时期的行政区划体系在中国历史上影响深远,成为后来行政区划体系的基础。

4.宋元明清时期宋朝时期,行政区划进一步发展,设立了路、府、州、县五级行政区划体系。

元朝时期,行政区划进一步简化,设立了路、州、县三级行政区划体系。

明清时期,行政区划体系基本上沿用了元朝的模式,但行政区划的细节有所不同。

明朝时期,行政区划主要是以省为单位,设立有府、州、县三级行政区划体系。

清朝时期,行政区划进一步发展,设立了直隶、总督、布政使、巡抚、府、州、县七级行政区划体系。

5.现代时期20世纪初,中国的行政区划发生了重大变革。

1912年,中华民国成立,废除了清朝的行政区划体系,开始实行省、县两级行政区划体系。

1949年,中华人民共和国成立,建立了省、市、县、区四级行政区划体系。

1980年代以来,中国的行政区划不断改革完善,行政区划体系逐渐向市场化和社会化方向发展。

中国行政区域划分历史中国行政区划体系自古以来就有了一定的基础,不过在各个朝代的变迁中也有不同的体系和划分。

从古代到近代,中国的行政区划不断发展和演变,经历了诸多变化。

古代的中国行政区划大致可以分为州、郡、县等,不同朝代还有不同的划分和称呼。

在近代,中国的行政区划经历了清朝的州县制、民国时期的省直辖市制,以及中华人民共和国成立后的省、自治区、直辖市、特别行政区等划分。

如今,中国的行政区划体系已经比较完善,按照省、自治区、直辖市、特别行政区的层级划分,下设市、县、自治县等。

在不断的改革和调整中,中国的行政区划体系也在不断优化和完善,以适应国家发展的需要。

中国的行政区划调整是一个持续的过程,旨在优化资源配置、促进经济发展和社会稳定。

随着经济社会的发展,一些行政区划的划分可能会发生变化,以适应经济结构调整、城乡发展差异、人口迁移等现实情况。

除此之外,根据国家发展战略和规划,中国还会进行行政区划的调整和改革,以促进区域协调发展、推动城乡一体化发展、加强生态环境保护等。

此外,中国还将一些特别行政区的成功经验运用于其他地区,推动行政管理体制和能力现代化。

总的来说,中国的行政区划体系将会随着国家发展的需要不断调整和完善,以适应新的社会经济发展要求,提高行政管理效能,促进区域协调发展和社会稳定。

抓紧中国现代化的脚步和国家治理现代化的需要,行政区划体系也将随之不断优化。

通过深化改革,加强协调,推动城乡一体化发展,促进各地区均衡发展,中国将不断完善行政区划体系,以更好地适应国家发展的需要。

此外,中国还将继续推动行政体制改革,注重探索符合国情和地方特色的行政管理模式,提高地方政府的服务水平和治理能力。

同时,加强行政区域间的合作交流,共同推动各地区的经济社会发展,实现资源优化配置和互补发展。

总的来说,中国的行政区划体系将会在国家现代化进程中发挥重要作用,不断适应和推动国家经济社会发展,促进区域协调发展,推动治理体系和治理能力现代化。

秦汉至明清行政区划演变的情况。

中国历史上,自秦汉至明清,行政区划发生了不断的演变和变革,经历了数百年的发展过程。

这些变化不仅影响了当时的政治、经济和社会生活,而且对现代中国的行政管理体制和地理区划也产生了深远的影响。

本文将就这一历史进程做出简要的梳理。

秦汉时期,中国开始建立了地理区域划分的制度,首次设立州、郡、县三级行政区划,并在中国历史上长期沿用。

随着时间的推移,行政区划的调整和改革也不断进行,至唐代,全国划分为十五道、334个州。

宋代则改为东、西、南、北四府、12路、47个路、198个州。

元代则改为13行省、66路、351州。

明清时期,中国的行政区划发生了最为重大的变化。

明初时期,中国设14省、5行辖地、2特别设区之行政区划,其中14省分别为:直隶,山东,河北,山西,陕西,湖广,四川,云南,贵州,江西,浙江,福建,广东,广西。

随着时代的变动,明代晚期中国不断扩张领土,逐渐增设行政区划,直到明末清初时的1636年,中国共有18省,基本建立了现代行政区域划分的样式。

清朝建立后,进一步完善了中国行政区划,分别设立了15个省、2个直辖市、25个组织和管理牧场及边疆地区的盟、旗、州、廓尔喀等行政区划。

清朝时期,行政区划调整的幅度相对较小,主要是在已有的基础上进行了区域的调整。

从秦汉至明清,中国行政区划变化繁多,不仅从区域范围、行政级别、名称等方面发生变化,而且每一次变化对当时政治、经济和社会生活都产生了巨大的影响。

这一历史进程,不仅有助于我们了解古代中国的行政管理体制和地理区划,而且对于我们建立现代行政管理体制和地理信息系统有着重要的指导作用。

一、我国古代地方行政区划的历史变迁我国是一个历史悠久的文明古国,其地方行政区划的演变经历了漫长的历史。

古代我国的地方行政区划不仅是政治组织形式的体现,更承载着社会经济发展和文化传承的重要意义。

从古代封建时期到现代国家行政区划制度的形成,我国古代地方行政区划的演变为今日的行政管理体系提供了重要的启示。

二、古代的封建领地与郡县制度在古代,我国封建帝制下的地方行政区划主要以封建领地和郡县制度为主要形式。

封建领地是封建王国或诸侯国划分出来的疆域,而郡县制度则是秦朝统一我国后的地方行政区划形式。

这两种形式的地方行政区划都在一定程度上体现了封建王国的政治权力和地方自治,保障了地方的稳定和繁荣。

三、经济发展与行政区划的演变随着时代的变迁,我国古代的地方行政区划也经历了多次的演变。

在秦汉时期,郡县制度得到了进一步的完善,并对经济发展和资源配置起到了重要的作用。

而隋唐时期的府州制度更是对地方行政区划进行了新的调整,使得各地方行政区划更为细化和精细化。

四、文化传承与地方行政区划的融合我国古代地方行政区划的演变还与文化传承密切相关。

历史上,各个朝代的地方行政区划都在一定程度上影响了当地的文化传统和民风民俗。

唐代的道州制度、宋代的路、州、县制度等,都对我国古代的文化传承起到了积极的作用。

五、地方行政区划的启示我国古代地方行政区划的演变为当今的行政管理体系提供了重要的启示。

古代的封建领地和郡县制度体现了地方自治和政治权力的分散,对于维护社会稳定和促进地方经济发展具有启示意义。

古代地方行政区划的演变也展现了文化传承与地方行政区划的融合,这为现代地方行政区划的文化建设提供了有益的借鉴。

我国古代地方行政区划的演变不仅是历史的延续和文化的传承,更为当今时代的行政管理体系提供了重要的启示。

通过对古代地方行政区划的历史变迁进行深入的研究和思考,可以更好地理解和把握当下我国地方行政区划的重要性和作用,推动地方行政区划改革和创新,更好地服务于国家的发展和人民的幸福。

历史专题一中国古代地方行政区划的演变中国古代的行政区划大致可以划分为以下五个时期:萌芽时期(先秦)、郡县制时期(秦、汉)、州制时期(魏晋南北朝、隋)、道(路)制时期(唐、宋)、行省制时期(元、明、清)。

1、中国古代地方行政机构的发展演变(1)秦:郡县制。

(2)汉:由郡、县两级制变成了州、郡、县三级。

(3)隋:州、县两级制。

⑷唐:道、州、县三级。

宋:道(或称路)、州(或称府)、县三级制。

⑹元:行省之下设路、府、州、县。

⑺明:承宣布政司(习惯仍称行省)以下设府、县。

⑻清:省、道、府、县2、演变特点:(1)由虚入实;监察机构行政化;变化多发生在混乱时期;一级行政区变化较大;次级行政区变化不大。

(史实:由虚入实,监察机构行政化史实:东汉时期的刺史制度逐渐演化为州一级行政机构。

发生在政权交替混乱时期的史实:唐朝的藩镇;元朝的行省制。

一级行政区变化大,次级行政区变化不大史实:一级行政区秦汉为郡,元为行省;县级基本未动。

)(2)原则:山川形便;犬牙相入;依经济与人口变化不断调整。

元代以前与自然环境与经济发展密切相关(或山川形便);元代以后受政治因素影响较大(或犬牙交错)。

(元以前:与经济区、自然区与文化区相吻合;元后:“犬牙交错”原则,避免行政区与经济区、自然区与文化区的吻合。

各自的优点:与经济区、自然区与文化区相吻合:顺应了封建社会的自然规律与社会发展规律;有利于促进区域内部经济的交流发展与形成独立的经济体;有利于形成文化认同。

“犬牙交错”原则:有利于削弱地方经济实力与文化认同感;有利于防止地方割据的出现,强化中央集权。

不利于地方经济发展与抗御自然灾害;对内部交通、文化交流产生了不良影响。

)(3)深层特征:中央集权逐步加强,地方主动性与能动性越来越受到压抑。

地方权力越来越集中到中央。

(4)整体特征:二级三级制就是古代地方管理制度的主体;局部而言:县就是中国历史最稳定的一级政区;州的地位不断降低。

3、对地方行政机构演变的整体评价:⑴积极:有利于加强了中央集权,维护国家统一;便于征发徭役、兵役,征收赋税,管理地方治安;有利于社会稳定与经济发展。

中国古代行政区划演变概况行政区划是国家对所辖领土进行分级管理的区域结构,是中央集权出现后的产物。

在我国漫长的封建社会中,随着朝代的更迭,其最明显的变化特征莫过于行政区划的变化。

从行政区划的定义可知,其变化过程是和中央集权制度的发展同步的,因而地方的行政区划和中央政府便会产生分权和集权的矛盾,而这也是推动行政区划变动的主要动力。

可以说,中国行政区划的变迁史也就是中央和地方权力的调整史。

那么行政区划的划分又是以什么为标准的呢?由于行政区划的作用是统治和管理土地和人民,因此其划分和管理的决定性因素是政治。

在中国历史上政区的划分是以政治为首要因素,同时顾及到自然、经济等相关因素。

在中央政权稳定的情况下,最理想的是三者的兼顾。

具体从政区地理的角度来看,行政区划基本上遵循四个要素,即中央到地方分几个层次进行管理;行政区面积范围;国家内部政区间的界线;行政中心的选择。

每一次改朝换代都意味着行政区划的变迁,而这种变迁也在很大程度上综合反映了我国人文地理面貌的变化。

中国历史上出现最早的地方行政单位是县,至春秋早期其含义已与邑类似,并多见与各类文献中,而秦和楚更是最早势力含有行政区划意义的县的国家。

较之县稍晚出现的是郡,大约在春秋中晚期,初期郡的地位较低,地理位置也较偏远。

此时郡与县的出现已经开始慢慢打破西周以来的分封制度。

至公元前221年,秦统一六国,废分封,行郡县,使郡县二级制得到正式的实行。

初分天下36郡,后增加桂林、南海、象郡等至46郡。

至汉初实行郡国并行制,是由于秦末农民起义中六国旧贵族的要求,也是巩固新生政权的需要。

尽管后来汉高祖陆续废除异姓王而分封同姓诸侯,地方和中央集权的矛盾还是无法避免。

这就出现了从景帝开始的削藩策略,至汉武帝时期推行推恩令等措施,使汉代王国灵帝大为缩小。

至此汉又回归至郡县二级制。

西汉初继承秦41郡,至汉平帝时中央政府所辖103郡,而东汉时达到105郡,但此时由于刺史制度的实行和演变,郡的行政级别已将为二级,州则升至以及行政区。

从东汉开始至魏晋南北朝,实行的是州郡县三级制。

其发展经历了东汉的十三州到三国的十九州再到西晋时的二十一州。

西晋后,由于侨置郡县的泛滥,行政区划开始变得异常混乱,州的数量也大大增加,从刘宋的二十一州到陈的六十四州(公元580年),而在公元581年,北方的州的数量已达到二百一十一。

此时州郡县三级制已混乱到极致,行政区划到了非改不可的地步。

至隋唐五代,都府制代替了州郡县三级制,隋至唐初设总管府,唐武德七年改为都督府,又由于少数民族政权对唐边疆的压力,遂开始设置节度使,掌一州或数州之军政大权。

而节度使的权力过度膨胀导致的结果便是安史之乱,唐代也由此由盛转衰。

至两宋,开始实行道路制,其中,北宋保持时间最长的是二十三路,即北方十路,南方十二路,外加京畿路共二十三路。

至南宋由于领土大为减少,只有十六路。

宋代为了防止地方专权,尾大不掉,在同一层级设置多为长官分管各项事务。

如转运使(漕司)掌管财政,提点刑狱使掌管司法、监察、安抚使掌管军事等。

至元代实行源于魏晋时期行台制度的行省制,由行省、路、县三级政区组成。

行省为中央的派出机构,全称行中书省,简称行省。

公元1790年,确立十三个省级行政区。

包括中书省直辖区,宣政院辖区和是一个行省。

至元末,行省制趋于混乱。

至明代,省级行政制度日趋完善,洪武九年,该行省为承宣布政使司,行省取消,但习惯上仍称省。

明代的省份是都指挥使司辖一省卫所年户。

明代共十六都司,五行都司,二留守司。

至清代,总督、巡抚成为地方实官,实行省、府、县的三级行政区划。

而边疆地区则实行不同于内地的行政区划,如东北设奉天、吉林、黑龙江三将军,外蒙古设乌里雅苏台等。

至民国时期,增设四特区,即热河、察哈尔、绥远、川边四地。

在北京政府时期全国共二十九个省级行政单位。

在南京政府时期,该行政区划为省、行政督察区、县三级。

总结中国古代的行政区划变化,可以看出在两千多年间,我国行政体系经历过几次重大的变化。

其表现为以下特点;首先以监察区划或军事区划转变而来;其次随着时间的推移,行政区划层级呈下降趋势;第三,历史时期的行政区划以三级制为主;最后,地方首长多由中央派出官转变而来。

补充:中国古代行政区划的演变早期国家的政治制度是基于氏族社会的传统而建立起来的。

夏、商、周三代的政治制度都保留着氏族社会的特点,如商朝的内外服制度、西周的分封制都以血缘关系为社会组织的纽带,这时虽已出现中央与地方的统属关系,但尚不成熟。

(一)郡县制古代较完整的地方行政制度出现于春秋战国之际。

春秋时期,秦、晋、楚等国在边地设县,在古文中,县是古悬字,因悬于诸侯的采邑之外而命名。

其后各诸侯国普遍置县,且从边远之地发展到内地。

设郡晚于设县,也是为了满足防卫之需要而在边地设立。

最初郡县互不统属,后因经济开发,人口增长,中原各诸侯国北部边境的郡开始分县而治,中原腹地的县逐渐划小,数目增多,于是在县上置郡,形成郡县两级政区。

至战国后期,各诸侯国除都城外已普遍置郡。

秦统一六国后,分天下为36郡,把郡县行政区划制度推行到全国。

确立了郡县制。

两汉承袭秦制,但刘邦认为秦朝速亡的重要原因是未分封子弟为王侯供卫中央,于是将当时全国60个郡的3/4分封给诸侯王,中央直辖仅15个郡,结果重蹈战国时割据之势,引发七国之乱。

平叛后,西汉朝廷将王国作用官吏的权力收归朝廷,又以“推恩令”分割王国封地,缩小其辖境。

从此,诸侯王“惟得衣食租税,不与政事”,郡国并行制名存实亡,实际已恢复秦的郡县制。

(二)州郡制州起源于汉武帝时所建的刺史监察制度。

为加强对地方的控制,汉武帝分全国为十三个州部,每州设剌史监察地方,不过这时的州刺史并无固定驻所,还没有形成一级行政规划。

黄巾起义爆发后,朝廷为有效地镇压各地的农民起义,改刺史为州牧,命朝中九卿任州牧,执掌一州军、政大权,州逐渐成为郡、县以上的一级结构。

于是,全国的行政区划由虚的三级制演变为实的三级制,由郡县制演变为州郡县制。

由于州牧手握重兵,并以此为割据资本,使中央集权陷于瓦解,导致三国鼎立割据局面。

魏晋南北朝时期,地方行政制度极度混乱,隋统一全国后,隋文帝“罢天下郡”,推行以州领县的两级行政制度,至隋炀帝时又改州为郡,以郡统县,隋朝的整顿虽然结束了魏晋南北朝埋藏滥置州、郡的现象,但也没能挽救州郡制。

(三)道路制唐朝前期与隋朝一样是州、郡名迭相改用。

至唐太宗时为加强管理,按山川地形分全国为十道(后增至十五道),唐玄宗时又把“府”引进行政区划中来,将属京师、陪都或皇帝驻跸地建府以显示其特殊地们,使唐代的行政区划基本上成为道—府(州)—县三级制。

唐朝设道之初仅由中央派监察大员不定期赴多事地区视察,未成定制,至开元年间才设置各道采访使,以六条检察非法,类似汉朝刺史。

后因边患频增,由边境节度使兼任道采访使,且兼辖州县事务,重演东汉末年外重内轻的局面,最后导致安史之乱。

安史之乱以后,节度使制被滥用于内地,使这种原为边关的军事制度变成为内地实际的行政区划单位,而且大者辖十几州,小者也辖三、四州。

所以道作为行政区划已徒有虚名了。

北宋统一中原后,为改变“方镇太重、君弱臣强”的局面,除收军权于中央外,地方行政机构采取分路而治,成为路—府(州、军、监)—县三级政区(冲要之地设军,矿区所在设监)。

事实上,宋的路制是仿唐代的道制而置。

宋初分全国为十三道,路下府虽与州同级,但地位要略高于州,国都、陪都,皇帝诞生、居住和巡游过的地方,以及地位重要的州,都改置为府,情况与唐朝很相似。

(四)行省制自元代开始,中国又出现了一种新的行政区划制度,称为行省制。

行省源于魏晋时的行台,当时为中央政权处理军国大事时的临时派出机构。

金朝曾在边境广置行台尚书省。

蒙古人入主中原时仿金制,设行尚书省统辖一个大区的路府州县,演变成地方最高政治机构。

元世祖年间,尚书省并入中书省,地方机构也改称行中书省,简称行省。

从此,地方政治制度进入划省而治的阶段。

元代行省以下的行政区划略同于宋,行省下辖路,路领府、州,府、州辖县。

明立国后为强化专制主义中央集权,撤销行中书省,改称承宣布政使司(因辖境与原行省相同,习惯上仍称省)布政使司之下,分府、县两级行政机构。

府由宋、元的路改置。

清承明制,在内地设18行省,行省以下机构大都承明制。

省置巡抚成为一省之长,同时置8总督,凡督抚同在一城的省,存总督而废巡抚;非总督驻节的省,巡抚可全权处理军国大事,至此,行省制臻于健全。

后因省区太大,政务日繁,又在行省与府、州间置道,作为省政府的派出机构,称道台。

辛亥革命后废府存县,道台演变成省府派驻各地区之行政专员公署。

一、美国地方行政区划的结构与内涵县(County)、市(City)、乡(Township)、镇(Town)和特别区(Special District)是美国州以下普遍存在的地方行政单位从美国行政区划的历史来看,县是殖民地时期最重要的政治单元。

(1)县的单位内涵县通常是州为行政管理的便利设立的分治区,是州政府为了分散某些职能而设立的行政单位,县充当政府的代理机构,对境内的市、镇、乡、市镇、村镇和居民行使州所委托的责任和权力。

(2)县的特点从美国地方行政区划的演变来看,县是2. 市(City)市作为一种规模较大的市政自治体(municipality)。

(1)市的单位内涵市是根据居民申请并通过公民投票,经过州特许成立的为居民提供公共服务的自愿结成法人团体的分治区(incorporated subdivision)。

市是由指定地区的人们联合起来建立的一个政府,它没有立法权而是协助州政府来管理地方和社区的事务。

(2)市的特点美国的城市体制中,大小城市在法律上是地位平等的,各自独立,在经济上则自主发展;美国的市政府只拥有特许状(charter)明文授予的权力,而没有固有的、保留的权力,州对市拥有最后的决定权和控制权。

(3)市和县的区别最稳定的行政区划;县的规模、人口各不相同,有的相差甚远;由于历史原因,目前在美国从县的地位来看,各地的情况很不相同,表现为南强北弱。

目前,大多数县并未实行严格的三权分立制度。

而县的城市化趋势又使得地方政府的机构不断分化,传统县政府的功能显然已经过时,改革县的建制成为美国地方政府改革的焦点之一。

市作为一种规模较大的市政自治体(municipality)。

(1)市的单位内涵市是根据居民申请并通过公民投票,经过州特许成立的为居民提供公共服务的自愿结成法人团体的分治区(incorporated subdivision)。

市是由指定地区的人们联合起来建立的一个政府,它没有立法权而是协助州政府来管理地方和社区的事务。

(2)市的特点美国的城市体制中,大小城市在法律上是地位平等的,各自独立,在经济上则自主发展;美国的市政府只拥有特许状(charter)明文授予的权力,而没有固有的、保留的权力,州对市拥有最后的决定权和控制权。