水稻白叶枯病病原菌的培养

- 格式:pdf

- 大小:77.71 KB

- 文档页数:2

关于水稻白叶枯病发生原因及防控措施摘要:本文主要针对当前水稻白叶枯病再流行形势,根据水稻白叶枯病发生规律和特点,从各发病影响因素出发,分析了水稻白叶枯病的综合防控对策及技术措施,以期为该病害有效防控提供参考。

关键词:水稻白叶枯病流行症状防控措施白叶枯病在水稻整个生育期均可发生,以孕穗期最为严重,主要为害水稻叶片。

该病害发生时,造成水稻叶片干枯、秕实率增加、米质松脆以及千粒重降低,产量一般减产10%~30%,严重时可达50%以上,甚至绝收。

近年来,水稻白叶枯病在海南省各地呈现扩散蔓延之势,局部地区为害严重,对水稻安全生产构成严重威胁。

1水稻白叶枯病的田间症状水稻整个生育期均可受害,苗期、分蘖期受害最重,各个器官均可染病,叶片最易染病。

其症状因病菌侵入部位、品种抗病性、环境条件有较大差异,常见的有三种类型。

1.1叶枯型主要危害叶片,严重时危害叶鞘。

发病先从叶尖或叶缘开始,先出现暗绿色水浸状线状斑,很快沿线状斑形成黄白色病斑,然后沿叶缘两侧或中肋扩展,变成黄褐色,最后呈枯白色,病斑边缘界限明显。

在抗病品种上病斑边缘呈不规则波纹状。

感病品种上病叶灰绿色,失水快,内卷呈青枯状,多表现在叶片上部。

1.2急性凋萎型苗期至分蘖期病菌从根系或茎基部伤口侵入维管束时易发病。

主茎或2个以上分蘖同时发病,心叶失水青枯,凋萎死亡,其余叶片也先后青枯卷曲,然后全株枯死,也有仅心叶枯死。

病株茎内腔有大量菌脓,有的叶鞘基部发病呈黄褐或褐色,折断用手挤压溢出大量黄色菌脓。

有的水稻自分蘖至孕穗阶段,剑叶或其下1~3叶中脉淡黄色,病斑沿中脉上下延伸,上可达叶尖、下达叶鞘,有时叶片折叠,病株未抽穗而死。

褐斑或褐变型抗病品种上较多见,病菌通过剪叶或伤口侵入,在气温低或不利发病条件,病斑外围出现褐色坏死反应带,病情扩展停滞。

水稻白叶枯病造成的枯心苗在分蘖期开始出现,病株心叶或心叶以下1~2层叶出现失水、卷筒、青枯等症状,最后死亡。

白叶枯病形成枯心苗后,其他叶片也逐渐青枯卷缩,最后全株枯死,剥开新青卷的心叶或折断的茎部或切断病叶,用力挤压,可见有黄白色菌脓溢出,即病原菌菌脓,区别于大螟、二化螟及三化螟危害造成的枯心苗。

第44卷第2期2021年3月河北农业大学学报JOURNAL OF HEBEI AGRICULTURAL UNIVERSITY Vol.44 No.2Mar.2021MeJA 诱导OsPR1A 的表达水稻对白叶枯病的抗性研究刘玉晴,兰金苹,燕高伟,王田幸子,朱 峥,李莉云,刘国振,窦世娟(河北农业大学 生命科学学院, 河北保定 071001)摘要:本研究采用免疫印迹技术(Western Blot, WB )在蛋白质水平上研究植物激素,尤其茉莉酸对OsPR 1A 表达的影响,增强对OsPR 1A 生物学功能的了解,并进一步探究茉莉酸对水稻白叶枯病的抗性机制。

结果发现,在水稻离体叶片中OsPR 1A 受到外源茉莉酸甲酯(Methyl Jasmonate, MeJA )的强烈诱导;在水稻幼苗中,MeJA 处理后OsPR 1A 在根中表达量增加。

MeJA 处理感病型水稻TP 309幼苗后,与对照相比病斑长度缩短约1 cm ,OsPR 1A 于接菌后第6天被提前诱导表达,病斑生长受到抑制。

MeJA 处理水稻OsPR1a -RNAi 植株,抗病表型明显,说明MeJA 可以减轻转基因水稻OsPR1a -RNAi 对白叶枯病菌(Xanthomonas oryzae pv. oryzae ,Xoo )的敏感性。

关 键 词:OsPR 1A ;MeJA ;水稻白叶枯病中图分类号:Q 945.8 开放科学(资源服务)标志码(OSID):文献标志码:AResearch of MeJA-induced OsPR1A expression enhanceingresistance of rice to bacterial blightLIU Yuqing, LAN Jinping, YAN Gaowei, WANG Tanxingzi, ZHU Zheng, LI Liyun, LIU Guozheng, DOU Shijuan(College of Life Sciences, Hebei Agricultural University, Baoding 071001, China )Abstract: In this research, Western Blot (WB) was used to study the effect of plant hormones, especially jasmonic acid, on the expression of OsPR1A at protein level, so as to enhance the understanding of the biological function of OsPR1A and further explore the resistance mechanism of jasmonic acid to rice bacterial blight. The results showed that OsPR1A was strongly induced by exogenous Methyl jasmonate (MeJA) in rice detached leaves. In rice seedlings, the expression of OsPR1A in roots increased after MeJA treatment. After the spraying of MeJA on the seedlings of susceptible rice TP309, the length of lesions was reduced by about 1 cm compared with the control. The expression of OsPR1A was induced in advance at 6 days post-inoculation (dpi), and the growth of the lesion was inhibited. The resistance phenotype of rice OsPR1a -RNAi plants treated with MeJA was obvious, which indicated that MeJA could reduce the sensitivity of transgenic rice OsPR1a -RNAi plants to bacterial blight (Xanthomonas oryzae pv. oryzae, Xoo ).Keywords: OsPR1A; MeJA; Xanthomonas oryzae pv.oryzae收稿日期:2021-01-01基金项目:河北省引进留学人员资助项目(C20190335);国家自然科学基金(31400700).第一作者:刘玉晴(1995-),女,河北石家庄人,硕士研究生,主要从事水稻抗病研究.E-mail:*********************通信作者:窦世娟(1975-),女,河北定州市人,博士,副教授,主要从事水稻抗病研究.E-mail:*************本刊网址:http: // hauxb. hebau. edu. cn文章编号:1000-1573(2021)02-0009-06DOI :10.13320/ki.jauh.2021.0020水稻(Oryza sativa L.)是世界上最重要的粮食作物之一,世界近一半的人口以水稻为主食[1]。

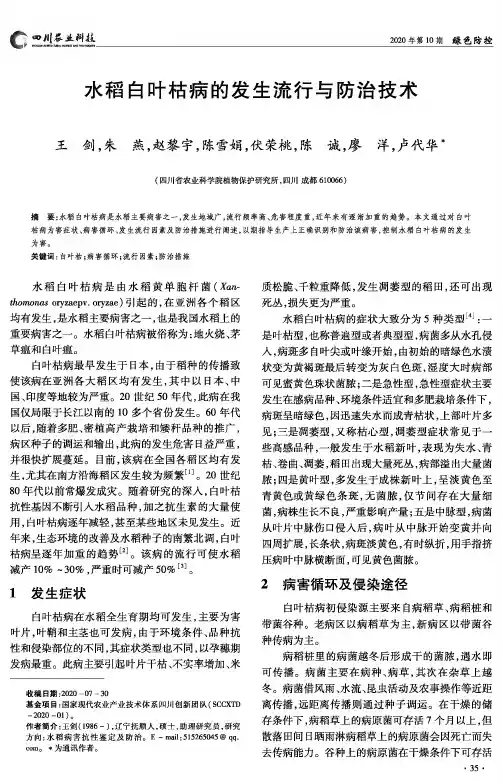

2020年第10期绿色防控Cs 川恋业科415KHUMI AERKUUnjMl.SCIENCE AND T KHN0W6Y .水稻白叶枯病的发生流行与防治技术王 剑,朱 燕,赵黎宇,陈雪娟,伏荣桃,陈 诚,廖 洋,卢代华*(四川省农业科学院植物保护研究所,四川成都610066)摘要:水稻白叶枯病是水稻主要病害之一,发生地域广,流行频率高、危害程度重,近年来有逐渐加重的趋势。

本文通过对白叶枯病为害症状、病害循环、发生流行因素及防治措施进行阐述,以期指导生产上正确识别和防治该病害,控制水稻白叶枯病的发生 为害。

关键词:白叶枯;病害循环;流行因素;防治措施水稻白叶枯病是由水稻黄单胞杆菌(血”thomonas oryzaepv. oryzae )引起的,在亚洲各个稻区均有发生,是水稻主要病害之一,也是我国水稻上的 重要病害之一。

水稻白叶枯病被俗称为:地火烧、茅 草瘟和白叶瘟。

白叶枯病最早发生于日本,由于稻种的传播致 使该病在亚洲各大稻区均有发生,其中以日本、中国、印度等地较为严重。

20世纪50年代,此病在我国仅局限于长江以南的10多个省份发生。

60年代 以后,随着多肥、密植高产栽培和矮秆品种的推广, 病区种子的调运和输出,此病的发生危害日益严重,并很快扩展蔓延。

目前,该病在全国各稻区均有发生,尤其在南方沿海稻区发生较为频繁⑴。

20世纪80年代以前常爆发成灾。

随着研究的深入,白叶枯抗性基因不断引入水稻品种,加之抗生素的大量使用,白叶枯病逐年减轻,甚至某些地区未见发生。

近年来,生态环境的改善及水稻种子的南繁北调,白叶 枯病呈逐年加重的趋势⑵。

该病的流行可使水稻 减产10% ~ 30%,严重时可减产50% [3]。

1发生症状白叶枯病在水稻全生育期均可发生,主要为害叶片,叶鞘和主茎也可发病,由于环境条件、品种抗性和侵染部位的不同,其症状类型也不同,以孕穗期 发病最重。

此病主要引起叶片干枯、不实率增加、米收稿日期:2020 - 07 - 30基金项目:国家现代农业产业技术体系四川创新团队(SCCXTD-2020 - 01 )o作者简介:王剑(1986 -),辽宁抚顺人,硕士,助理研究员,研究 方向:水稻病害抗性鉴定及防治。

水稻白叶枯病的研究进展学院:资环学院班级:植保095姓名:李文豪学号:20090515511水稻白叶枯病是一种世界性的重要细菌病害。

水稻白叶枯病又称白叶瘟、茅草瘟、地火烧等。

我国各稻区均有发生。

水稻主要病害。

对产量影响较大,秕谷和碎米多,减产达20%-30%,重的可达50%-60%,甚至颗粒无收。

一般籼稻重于粳糯稻,晚稻重于早稻。

症状整个生育期均可受害,苗期、分蘖期受害最重,各个器官均可染病,叶片最易染病。

其症状因病菌侵入部位、品种抗病性、环境条件有较大差异,常见分5种类型。

(1)叶枯型主要为害叶片,严重时也为害叶鞘,发病先从叶尖或叶缘开始,先出现暗绿色水浸状线状斑,很快沿线状斑形成黄白色病斑,然后沿叶缘两侧或中肋扩展,变成黄褐色,最后呈枯白色,病斑边缘界限明显。

在抗病品种上病斑边缘呈不规则波纹状。

感病品种上病叶灰绿色,失水快,内卷呈青枯状,多表现在叶片上部。

(2)急性凋萎型苗期至分蘖期,病菌从根系或茎基部伤口侵入维管束时易发病。

主茎或2个以上分蘖同时发病,心叶失水青枯,凋萎死亡,其余叶片也先后青枯卷曲,然后全株枯死,也有仅心叶枯死。

病株茎内腔有大量菌脓,有的叶鞘基部发病呈黄褐或褐色,折断用手挤压溢出大量黄色菌脓。

有的水稻自分蘖至孕穗阶段,剑叶或其下1-3叶中脉淡黄色,病斑沿中脉上下延伸,上可达叶尖、下达叶鞘,有时叶片折叠,病株未抽穗而死。

褐斑或褐变型抗病品种上较多见,病菌通过剪叶或伤口侵入,在气温低或不利发病条件,病斑外围出现褐色坏死反应带,病情扩展停滞。

(3)黄化型黄化型症状不多见,早期心叶不枯死,上有不规则褪绿斑,后发展为枯黄斑,病叶基部偶有水浸状断续小条斑。

天气潮湿或晨露未干时上述各类病叶上均可见乳白色小点,干后结成黄色小胶粒,很易脱落。

水稻白叶枯病造成的枯心苗,在分蘖期开始出现,病株心叶或心叶以下1-2层叶出现失水、卷筒、青枯等症状,最后死亡。

白叶枯病形成枯心苗后,其他叶片也逐渐青枯卷缩,最后全株枯死,剥开新青卷的心叶或折断的茎部或切断病叶,用力挤压,可见有黄白色菌脓溢出,即病原菌菌脓,别于大螟、二化螟及三化螟为害造成的枯心苗。

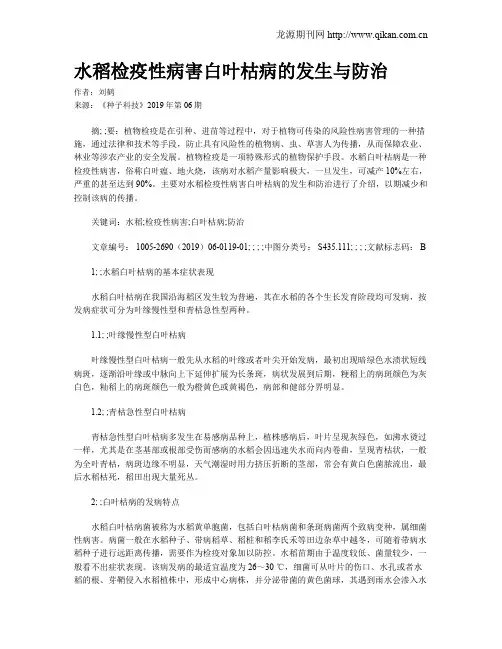

水稻检疫性病害白叶枯病的发生与防治作者:刘鹤来源:《种子科技》2019年第06期摘; ;要:植物检疫是在引种、进苗等过程中,对于植物可传染的风险性病害管理的一种措施,通过法律和技术等手段,防止具有风险性的植物病、虫、草害人为传播,从而保障农业、林业等涉农产业的安全发展。

植物检疫是一项特殊形式的植物保护手段。

水稻白叶枯病是一种检疫性病害,俗称白叶瘟、地火烧,该病对水稻产量影响极大,一旦发生,可减产10%左右,严重的甚至达到90%。

主要对水稻检疫性病害白叶枯病的发生和防治进行了介绍,以期减少和控制该病的传播。

关键词:水稻;检疫性病害;白叶枯病;防治文章編号: 1005-2690(2019)06-0119-01; ; ; ;中图分类号: S435.111; ; ; ;文献标志码: B1; ;水稻白叶枯病的基本症状表现水稻白叶枯病在我国沿海稻区发生较为普遍,其在水稻的各个生长发育阶段均可发病,按发病症状可分为叶缘慢性型和青枯急性型两种。

1.1; ;叶缘慢性型白叶枯病叶缘慢性型白叶枯病一般先从水稻的叶缘或者叶尖开始发病,最初出现暗绿色水渍状短线病斑,逐渐沿叶缘或中脉向上下延伸扩展为长条斑,病状发展到后期,粳稻上的病斑颜色为灰白色,籼稻上的病斑颜色一般为橙黄色或黄褐色,病部和健部分界明显。

1.2; ;青枯急性型白叶枯病青枯急性型白叶枯病多发生在易感病品种上,植株感病后,叶片呈现灰绿色,如沸水烫过一样,尤其是在茎基部或根部受伤而感病的水稻会因迅速失水而向内卷曲,呈现青枯状,一般为全叶青枯,病斑边缘不明显,天气潮湿时用力挤压折断的茎部,常会有黄白色菌脓流出,最后水稻枯死,稻田出现大量死丛。

2; ;白叶枯病的发病特点水稻白叶枯病菌被称为水稻黄单胞菌,包括白叶枯病菌和条斑病菌两个致病变种,属细菌性病害。

病菌一般在水稻种子、带病稻草、稻桩和稻李氏禾等田边杂草中越冬,可随着带病水稻种子进行远距离传播,需要作为检疫对象加以防控。

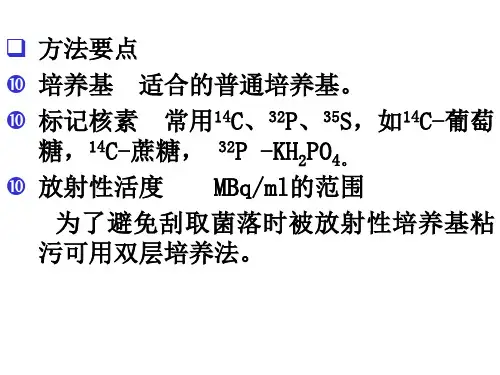

植物病理学实习总结报告学院:资源环境学院年级:2008级专业:植物保护微生物工程组别:第三小组姓名:***学号:************指导老师:李敏慧、刘琼光、周国辉、徐大高、杨媚、谢辉、何艺郡目录一、前言--------------------------------------------------------3二、实习目的与意义----------------------------------------3三、实习内容与方法----------------------------------------3实验一植物病害标本的采集和制作------------4实验二植物病原的分离与培养-------------------8实验三植物病原真菌玻片标本制作------------12 实验四植物病原线虫的分离及形态观察------14 实验五植物病毒(香蕉束顶病毒)检测------15四、实习(验)结果与分析------------------------------18五、收获与体会----------------------------------------------19六、参考文献-------------------------------------------------20植物病理学实习总结报告戴泽翰 200830200508 08植保微生物1班一、前言植物病理学是主要研究引起农作物病害发生的各种生物与非生物引子及其致病机制、病原物与寄主间相互关系和控制病害发生、减轻发病程度、减少病害所致损失的原理及具体措施的一个重要农业学科。

学习基本的植物病理学、流行学知识,掌握常见农业病害鉴别和病原物采集、分离等技能,是对作为高等农科院校植保专业学生提出的要求。

为巩固和印证所学的植物病理知识,增强学生对本地区主要作物及主要植物病害的直观认识,我校资环学院为植保专业安排了植物病理学课的实习,以加强学生理论结合实际,提高分析问题和解决问题的能力,二、实习目的与意义(一)巩固和印证所学植物病理学基础理论知识(二)熟练掌握植物病理学实验操作技能(三)通过室内外观察,认识本地区主要作物及主要植物病害的形态特征(四)加强理论联系实际,提高分析问题和解决问题的能力三、实习内容与方法(一) 植物病害标本的采集和制作及常见病害鉴定(二) 植物病原的分离与培养(三) 植物病原真菌玻片标本制作(四) 线虫病害标本的采集、分离与鉴定(五) 植物病毒(香蕉束顶病毒)检测实验一植物病害标本的采集和制作及常见病害鉴定一、实验目的植物病害标本是植物病害及其分布的事务性记载,有了标本即可在室外观察的基础上,开展室内各方面的工作,特别是病害诊断和病原物的分离鉴定工作,没有合格的标本更无从谈起。

华南农业大学学报 Journal of South China Agricultural University 2024, 45(2): 199-206DOI: 10.7671/j.issn.1001-411X.202307007钟小惠, 蒋哲, 陆守腾, 等. 水稻抗白叶枯病种质资源筛选及抗性基因鉴定[J]. 华南农业大学学报, 2024, 45(2): 199-206.ZHONG Xiaohui, JIANG Zhe, LU Shouteng, et al. Germplasm resource screening of resistance against bacterial blight and identification of resistance gene in rice[J]. Journal of South China Agricultural University, 2024, 45(2): 199-206.水稻抗白叶枯病种质资源筛选及抗性基因鉴定钟小惠1,2†,蒋 哲1,2†,陆守腾1,黄福钢1,2,王彩先3,农保选4,邱永福1,2(1 广西大学 农学院/广西农业环境与农产品安全重点实验室/广西高校作物栽培与生理学重点实验室, 广西 南宁 530004;2 亚热带农业生物资源保护与利用国家重点试验室, 广西 南宁 530004;3 玉林农业科学院,广西 玉林 537000; 4 广西壮族自治区农业科学院 水稻研究所, 广西 南宁 530007)摘要: 【目的】筛选抗水稻白叶枯病V和IX型菌的水稻品种。

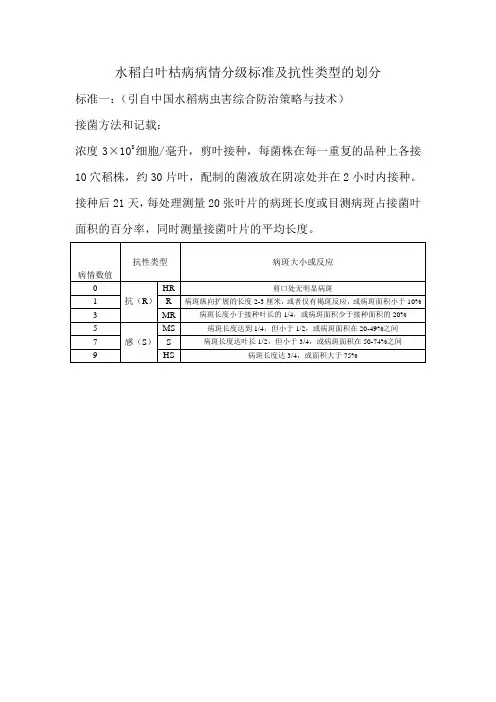

【方法】以97个收集自热带亚热带地区的抗褐飞虱水稻品种为待测样品,水稻白叶枯病V、IX型菌为菌种。

用剪叶接种法鉴定水稻在苗期和成株期的抗白叶枯病能力并划分抗性等级。

对抗性表现优异的品种构建定位群体,并进行基因定位及克隆。

【结果】筛选出苗期抗V型菌的水稻品种20个,成株期8个,2个时期均表现为中抗及以上的品种4个;苗期抗IX型菌的水稻品种34个,成株期9个,2个时期均表现为中抗及以上的品种1个。

病原物此病病原细菌为一种黄单胞杆菌Xan-thomonas campestris PV. Oryzae (Ishiyama19 22) Dye=Xanthomonas oryzae (Uyeda etIshiyama) Dowson。

1、形态和生理性状菌体两端钝圆,短杆状,尺度为1—2×0.8一lμm。

极生单鞭毛,长6—8μm不形成芽胞和荚膜,但在菌体表面有一层胶状分泌物;菌落为蜜黄色或淡黄色,圆形,周边整齐,质地均匀,表面隆起,光沿发亮,无萤光,有粘性。

格兰氏染色阴性。

不液化或轻微液化明胶。

能使石蕊牛乳变红,但不凝固;不还原硝酸盐,产生氨和硫化氢,不产生吲哚,可分解蔗糖、葡萄糖、果糖、木糖和乳糖等而产生酸,但不产生气体。

在含3%葡萄糖或20ppm青霉素的培养基上不能生长,为好气菌,发育湿度为5—40℃最适为26—30℃,致死温度在无胶膜保护下为53℃10分钟,在有胶膜保护下为57℃10分钟。

白叶枯病菌的单胞衣一般培养基上很难生长,但将单肥和培养基预先用氯化镁40ppm的水稻液处理后,则50—80%的单胞可以生长。

2、白叶枯菌的噬菌体在白叶枯菌存在的场所,如病株组织和谷粒、病区的灌溉水或田水、病田土以及一些带菌杂草的根都等都可分离出白叶枯菌的噬菌体,对白叶枯菌有一定的专化性和稳定性。

白叶枯菌噬菌体在形态、物理性状、血清学特性以及寄主范围等方面存在差异,可区分为不同类型或株系。

在白叶枯菌的研究中,噬菌体有可能应用于菌系区分、种子检验以及病菌生态学研究等方面,用以研究病菌的侵染来源、菌体在稻株体内的繁殖情况和预测病害发生的趋势等。

近年有些研究指出:只有当白叶枯细菌浓度达到104/c c以上,噬菌体才能检验出它;而且水田中的噬菌体极易被直别阳光所钝化;在高温条件下噬菌体比白叶枯细菌存活更久。

3、寄主范围我国曾先后发现茭白(菰)和李氏禾为自然寄主核物,但这些植物上发病不甚常见。

日本报道茭白和李氏禾届的鞘糠草(Leesia oryzoides var . japonica )及秕壳草(L. sayanuka )为自然寄主植物。

⽔稻⽩叶枯病⽔稻⽩叶枯病简介 英⽂名 Rice bacterial leaf blight 病原稻黄单胞菌⽔稻致病变种Xanthomonas oryzae pv.oryzae (Ishiyama) Swings,黄单胞菌属。

寄主⽔稻、马唐、茭⽩、紫云英、草芦、看麦娘、异假稻、鞘糠草和秕壳草等。

危害⽔稻的重要病害。

受侵染的⽔稻减产20%~30%,严重时能够达到50%。

同时,造成⽶质松脆,发芽率降低。

如果在分蘖期出现凋萎型⽩叶枯,造成稻株的⼤量枯死,损失会更⼤。

分布世界性细菌病害。

⽩叶枯病最早于1884年在⽇本福岗地区发现。

50年代以来,发病范围扩⼤,在亚洲、欧洲、⾮洲、南美、美国和澳⼤利亚都有发⽣,⽽以⽇本、印度和中国发⽣⽐较严重。

国内⽬前除新疆外,其余各省、市、⾃治区均已发现,但在许多新病区多为局部发⽣。

详细资料为害症状 ⽩叶枯病是我国⽔稻上的三⼤病害之⼀。

在⽔稻⽣长发育的各个阶段,⽆论是芽期、苗期、成株期或抽穗期均可受到由叶枯病菌的侵害⽽发病。

由于品种、环境条件和病菌侵染⽅式的不同,病害症状有以下⼏种类型: (1)叶枯型:最常见的⽩叶枯病典型症状,苗期很少出现,在分蘖后较明显。

发病多从叶尖或叶缘开始,初现黄绿⾊或暗绿⾊斑点,后沿叶脉迅速向下纵横扩展成条斑,可达叶⽚基部和整个叶⽚。

病健部交界线明显,呈波纹状(梗稻品种)或直线状(籼稻品种)。

病斑黄⾊或略带红褐⾊,最后变成灰⽩⾊(多见于籼稻)或黄⽩⾊(多见于梗稻)。

湿度⼤时,病部易见蜜黄⾊珠状菌脓。

(2)急性型:在环境条件有利和品种发病的情况下发⽣。

叶⽚病斑暗绿⾊,迅速扩展,⼏天内可使全叶呈青灰⾊或灰绿⾊,呈开⽔烫伤状,随即纵卷青枯,病部有蜜黄⾊珠状菌脓。

此种症状的出现,表⽰病害正在急剧发展。

(3)调萎型:多在秧⽥后期⾄拔节期发⽣。

病株⼼叶或⼼叶下1~2叶先失⽔、青卷、尔后枯萎,随后其他叶⽚相继青枯。

病轻时仅1~2个分蘖青枯死亡,病重时整株整丛枯死。

水稻白叶枯病病害循环概述说明以及解释1. 引言1.1 概述水稻是我国主要的粮食作物之一,而水稻白叶枯病是一种常见且具有破坏性的病害。

它由一种名为白叶枯菌(Xanthomonas oryzae pv. oryzae)引起,通过侵染水稻植株的叶子和茎部造成病变。

该病害在湿润的气候条件下特别容易传播,给农业生产、生态环境和经济带来严重影响。

1.2 文章结构本文将从以下几个方面介绍水稻白叶枯病的循环机制和影响:首先,我们将对此病害进行全面的概述;然后详细说明其形成和发展的过程;接着解释其传播途径以及传播的主要因素;最后分析该病害对农业产量、生态环境和经济所造成的重要影响,并提出相应的防控策略。

1.3 目的本文旨在提供关于水稻白叶枯病的全面认识,使读者能够了解该病害循环机制的重要性和对农业以及生态经济的潜在影响。

同时,我们还将探讨现有的防控策略,并展望未来在此领域进行的研究工作,以期为水稻白叶枯病的预防和治理提供有效的指导。

2. 正文水稻白叶枯病(Rice Sheath Blight)是一种由真菌Rhizoctonia solani引起的重要病害。

这种疾病在全球范围内广泛分布,对水稻产量和质量造成严重影响。

水稻白叶枯病的主要特征是在水稻植株上形成由棕色到黄色的长条形或不规则形状的病斑。

这些病斑会逐渐扩大并融合,导致叶片枯死以至于整株植株的死亡。

此外,感染的水稻植株也会表现出生长缓慢、凋萎和减产等现象。

白叶枯病是一种土壤传播的疾病,其发生条件与环境因素密切相关。

高温高湿、大气湿度较高和连续衰退栽培等情况将增加水稻感染白叶枯病的风险。

此外,田间管理不善、秸秆和残余物处理不当也可能促进该疾病的发生。

水稻白叶枯病主要通过菌丝和孢子在土壤中传播。

病原菌可以通过种子、残株、土壤以及工具等途径迁移到健康的水稻植株上。

此外,风、雨滴和昆虫也可能承担着该疾病的传播媒介。

理解水稻白叶枯病的循环过程对于制定有效的防控策略至关重要。