06第六章 水库诱发地震活动的工程地质分析

- 格式:ppt

- 大小:3.22 MB

- 文档页数:60

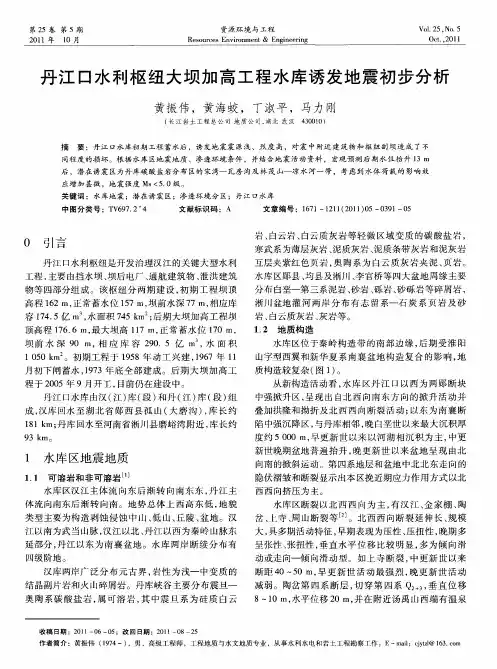

水库诱发地震在长江三峡库区的研究综述[摘要] 中国长江三峡工程于2003 年6 月1 日正式下闸蓄水, 6 月7 日起突然在湖北省巴东县城北信陵镇沿江一线发生了2 000 多次密集的小震群, 引起了大家的严重关切, 在未来的几年内随着二期和三期工程的完工,水位将提高到156 m 和175 m , 是否会诱发更大更强的地震? 根据地震构造的观点分析了库区东段几条活动断裂的分布、交汇关系和孕震能力, 认为巴东和秭归可能为两个潜在震源区, 蓄水后有引发5.5级左右的地震可能,地震烈度可达Ⅶ°~Ⅷ°; 并可能诱发库区内众多滑坡体的复活, 导致严重的地质灾害。

[关键词] 长江三峡水库; 水库诱发地震; 地质灾害0 引言长江三峡水库蓄水后, 2003 年6 月10 日晚22时坝前水位达到一期预计高程135 m。

在水位上升过程中, 6 月7 日下午3 点36 分起突然发生了2 000多次的小地震。

此次地震群集活动与水库蓄水时间相吻合, 引起了人们的严重关注: 今后水位还要增高40 m , 是否会引起更大的地震?我将从一下几个方面来阐述:1 水库诱发地震的机理水库诱发地震是多种因素综合作用的结果。

它与水库的地质构造,活动性断裂区域构造应力场状态,岩体的渗透性与可溶性,岩体力学特性,地区的水文地质条件,地区的历史地震活动及现代地震活动状态,太阳黑子,月相,气象条件等因素有关。

综合上述复杂因素, 我们认为水库诱发地震的成因机制, 水库区的岩体渗透性与构造条件是内因, 水库蓄水是外因, 内因通过外因起作用而诱发地震。

对于任何一个水库若产生诱发地震, 必须具备上述的外因和内因的联合作用, 否则都不可能产生诱发地震。

内因通过外因作用的内涵是什么? 可从以下几方面加以论述。

1.1 水库荷载的直接或间接影晌由于水库的水重量加在断裂的岩层上, 改变了原有的相对平衡状态, 促使产生地震。

但计算表明, 这一荷载与岩层的重量相比, 很微小, 并不应该产生这样严重后果。

水库地震分析报告摘要:本文通过对多个水库地震事件的分析研究,深入探讨了水库地震对水库结构的影响及其可能的灾害性后果。

基于该分析报告,我们得出了一些结论,并提出了相关的建议,以期为水库设计、建设和管理提供参考。

1. 引言水库作为水资源调节、增殖和供应的重要设施,对社会经济的发展具有重要意义。

然而,水库地震事件是水库安全面临的重要挑战之一。

本报告旨在对水库地震问题进行深入分析,以期为水库工程的设计和管理提供科学的依据,并最大程度地减少地震带来的破坏。

2. 水库地震事件的分析我们收集和分析了多个水库地震事件的相关数据,包括地震烈度、震源参数、地震动力学特性以及水库的运行状况等。

通过分析这些数据,我们得出以下结论:(1)地震烈度与水库破坏程度呈正相关关系。

地震烈度越大,水库的破坏程度越严重。

(2)水库所处的地质条件对其抗震性能有显著影响。

水库建设选址时,应充分考虑所处地质条件,避开活动断裂带,选择地震反应较小的区域。

(3)水库自身的结构和建设质量对其抗震性能也有重要影响。

水库工程应严格按照国家相关标准进行设计和施工,加强对细节部位的监测和检验。

3. 水库地震灾害性后果的评估基于对水库地震事件的分析,我们对水库地震可能引发的灾害性后果进行了评估。

主要包括以下几个方面:(1)水库溃坝可能导致洪水灾害,对下游地区的人员生命安全和财产造成重大损失。

(2)水库的断裂或破损可能导致大量水库水流失,对供水和灌溉系统带来严重影响。

(3)水库岸坡滑坡或崩塌可能导致附近居民和建筑物的破坏,引发次生灾害。

4. 建议和对策基于以上分析和评估,我们提出以下建议和对策:(1)坚持科学规划和设计,选择合适的水库建设地点,并建立防震设施。

(2)加强水库结构的监测和检验工作,及时发现和修复潜在的结构安全隐患。

(3)提高水库管理人员的抗震意识和应急处置能力,制定完善的应急预案和演练。

(4)加强与水库周边社区和相关部门的沟通合作,共同应对潜在的水库地震风险。

水库诱发地震简述人类大规模的工程建设活动会引发地震。

水库诱发地震是人工湖在蓄水初期出现的、与当地天然地震活动特征明显不同的地震现象,亦简称为水库地震。

水库诱发地震具有多种成因,其发震机理和诱震因素十分复杂,目前还没有完全为人们所认识。

水库诱发地震是涉及地震学、水文地质学、工程地质学、和结构抗震学等多学科交叉的前沿课题。

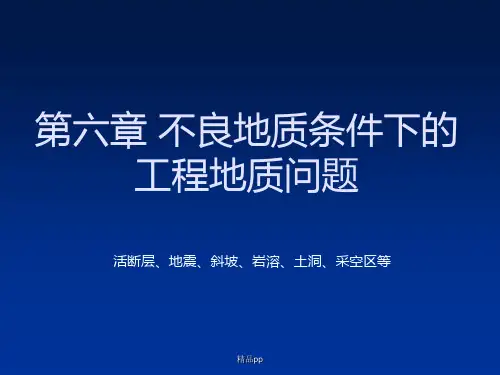

本世纪40年代以来,世界上已有34个国家的134座水库被报道出现了水库诱发地震,其中得到较普遍承认的超过90处。

有4例发生了6级以上地震,他们是中国的新丰江(1962年,6.1级)、赞比亚─津巴布韦的卡里巴(Kariba,1963年,6.1级)、希腊的克瑞马斯塔(Kremasta,1966年,6.3级)、和印度的柯依纳(Koyna,1967年,6.5级)。

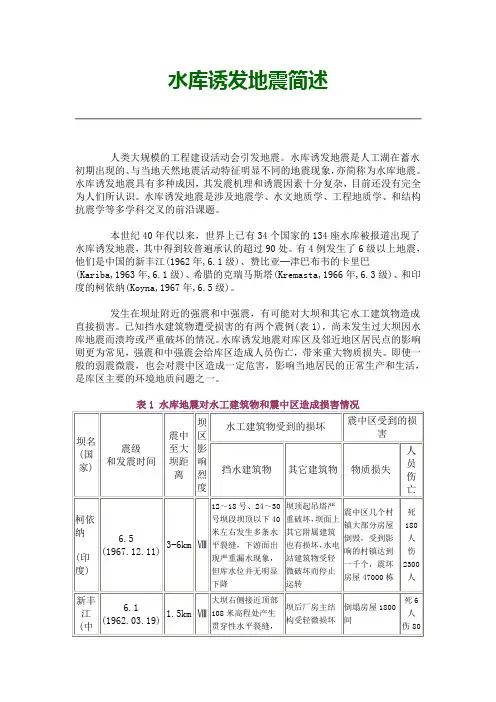

发生在坝址附近的强震和中强震,有可能对大坝和其它水工建筑物造成直接损害。

已知挡水建筑物遭受损害的有两个震例(表1),尚未发生过大坝因水库地震而溃垮或严重破坏的情况。

水库诱发地震对库区及邻近地区居民点的影响则更为常见,强震和中强震会给库区造成人员伤亡,带来重大物质损失。

即使一般的弱震微震,也会对震中区造成一定危害,影响当地居民的正常生产和生活,是库区主要的环境地质问题之一。

我国迄今已报道出现水库诱发地震的工程有25例,其中得到公认的有17例(见表2),是世界上水库地震最多的国家之一。

值得注意的是,高坝大库中出现诱发地震的比例明显偏高。

我国(含香港和台湾)已建成的百米以上大坝32座,出现了水库诱发地震的有10座,发震比例超过31%;其中1979年以后蓄水的17座百米以上大坝中有8座发生水库地震,发震比例高达47%,远远高于世界平均水平。

从水库诱发地震的强度来看,全球发生6.0级以上强烈地震的仅占3%,5.9—4.5级中等强度的占27%,发生4.4—3.0级弱震和3.0级以下微震的占到70%(分别为32%和38%)。

在我国这一比例相应为4%、16%和80%。

10.1 基本概念与研究意义在一定条件下,人类的工程活动可以诱发地震,诸如修建水库、城市或油田的抽水(液)或注水(液)、矿山坑道的崩塌、以及人工爆破或地下核爆炸等都能引起当地出现异常的地震活动,这类地震活动统称为诱发地震。

诱发地震是指由于人类活动而导致的地震活动(Human Activity-induced Sesismicity)。

其形成一方面依赖于该区的地质条件、地应力状态和有待释放的应变能积累程度等因素外;另一方面也与工程行为是否改变了一定范围内应力场的平衡状态密切相关。

一般说来诱发地震的震级比较小,震源深度比较浅,对经济建设和社会生活的影响范围也比较小。

但是水库诱发地震曾经多次造成破坏性后果,更有甚者,水库诱发地震还经常威胁着水库大坝的安全,甚至可能酿成远比地震直接破坏更为严重的次生地质灾害,因此对水库诱发地震发生的可能性应予以高度重视。

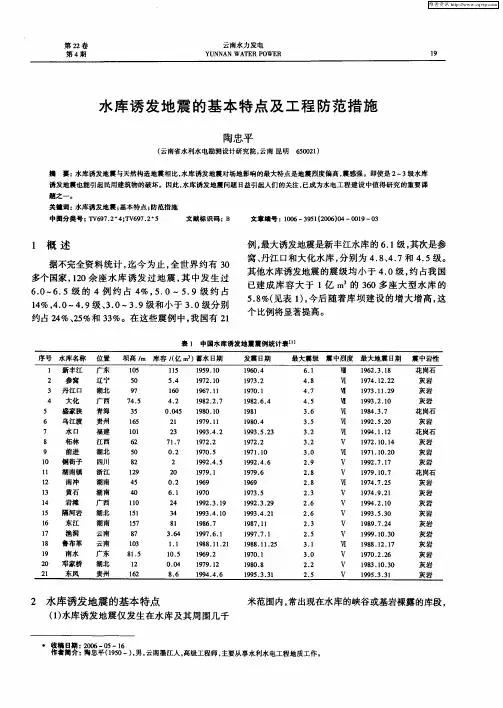

水库诱发地震活动发现于本世纪30年代。

最早发现于希腊的马拉松水库,伴随该水库蓄水,1931年库区就产生了频繁的地震活动。

此后,发现有相当一部分水库蓄水过程中伴随有水库诱发地震现象。

60年代以来出现了一些新的情况:一方面是几个大水库相继产生了6级以上的强烈地震,造成大坝、附近建筑物的破坏和人员的死伤;另一方面是发现了深井注水可以诱发地震,为水库诱发地震的形成机制提供了有价值的资料。

于是这方面的研究重新活跃起来。

10.2 诱发地震的成因分类及特征人类活动诱发的地震具有多种成因机制,其强度和破坏性有所不同,有必要通过成因分类加以区别。

一、内动力地质因素诱发型1.断裂活化型在人类活动的影响下,停止活动或活动性微弱的断层又加强,形变和能量积累率加大,产生新的断裂活动而诱发地震,也有人称之为构造型诱发地震。

水库蓄水、深井注水和抽液活动所诱发的地震多属此种类型。

2.热能型这种类型主要出现于现代火山或高地热能地区,与地壳含热区或热异常区热应力较高有关。

这类诱发地震的储能体主要在地热能影响下变形,积累能量。

水利水电工程:水库诱发地震的特点有哪些

1、发生地多位于水库附近

般仅发生在水库及其周边几公里至十几公里范围内,或发生于水库最大水深处及其附近。

具有一定的规律性。

2、时间上与工程活动密切相关

一般发生于水库蓄水后不久,在最高蓄水位的第一、二个周期内可能发生较大的地震。

影响水库地震频率的因素除地质和构造因素外,还与水位增长速率、荷载持续时间、最高水位、高水位持续时间等有关。

3、震源较浅,震源体小

震源深度较浅,一般在地表下10km以内,个别达20km,以4km~7km居多,且有初期浅,后逐渐加深之趋势。

震源体小,地震影响范围不大,等震线衰减快,影响范围多属局部性。

4、地震的类型主要分为震群型和前震一主震一余震型

震群型水库地震与水库水位变化有较好的对应关系。

这种诱发地震的分布与库基地型与水体形状有一定的关系,他们的形成还受浅层库基内小断裂网络的影响,而与大型活动断层关系不明显。

前震一主震_余震型水库地震是在水库蓄水以后,一段时间内诱发一系列微小地震,经过持续的地震活动后出现主震,最后发展成为缓慢衰减的余震活动。

诱发地震——地质分析学院:水利与生态工程学院班级:12水利水电建筑工程4班学生:汤飘瑞学号:2012011581指导教师:杨普济第一章地震与地震工程地质问题概述第一节地震与诱发地震地震,是地球内部发生的急剧破裂产生的震波,在一定范围内引起地面振动的现象。

地震就是地球表层的快全球板块运动速振动,在古代又称为地动。

它就像海啸、龙卷风、冰冻灾害一样,是地球上经常发生的一种自然灾害。

大地振动是地震最直观、最普遍的表现。

在海底或滨海地区发生的强烈地震,能引起巨大的波浪,称为海啸。

地震是极其频繁的,全球每年发生地震发生五百五十万次。

地球,可分为三层。

中心层是地核,地核主要是由铁元素组成;中间是地幔;外层是地壳。

地震一般发生在地壳之中。

地壳内部在不停地变化,由此而产生力的作用(即内力作用),使地壳岩层变形、断裂、错动,于是便发生地震。

超级地震指的是震波极其强烈的大地震。

但其发生占总地震7%~21%破坏程度是原子弹的数倍,所以超级地震影响十分广泛,也是十分具有破坏力的。

在一定条件下,人类的工程活动可以诱发地震,诸如修建水库、城市或油田的抽水(液)或注水(液)、矿山坑道的崩塌、以及人工爆破或地下核爆炸等都能引起当地出现异常的地震活动,这类地震活动统称为诱发地震。

诱发地震是指由于人类活动而导致的地震活动。

其形成一方面依赖于该区的地质条件、地应力状态和有待释放的应变能积累程度等因素外;另一方面也与工程行为是否改变了一定范围内应力场的平衡状态密切相关。

一般说来诱发地震的震级比较小,震源深度比较浅,对经济建设和社会生活的影响范围也比较小。

但是水库诱发地震曾经多次造成破坏性后果,更有甚者,水库诱发地震还经常威胁着水库大坝的安全,甚至可能酿成远比地震直接破坏更为严重的次生地质灾害,因此对水库诱发地震发生的可能性应予以高度重视。

水库诱发地震活动发现于本世纪30年代。

最早发现于希腊的马拉松水库,伴随该水库蓄水,1931年库区就产生了频繁的地震活动。

岩溶塌陷型水库地震的形成条件分析常廷改(中国水利水电科学研究院,北京 100044)摘要:目前,在我国发生岩溶塌陷型水库地震的震例已有10余座,震级不大,但对库区居民影响较深,个别地方还造成房屋的轻微破坏。

本文通过对塌陷型水库地震的特点、岩溶发育的规律、影响岩溶发育的因素进行分析,归纳出不同的岩溶发育阶段与水库地震的关系。

并结合多年实际工作经验,总结出根据岩体性状和空间展布、岩溶水文地质及岩溶管道系统与库水的关系等评价岩溶塌陷型水库地震的可能性、可能地点及震级上限的方法。

关键词:岩溶塌陷型水库地震;岩溶管道系统中图分类号:P642125;P31512 文献标识码:A 文章编号:1000-3665(2006)05-0042-04收稿日期:2005-11-24;修订日期:2006-02-09作者简介:常廷改(1967-),男,高级工程师,研究方向为工程地震。

E -mail:changta@i 1 岩溶塌陷型水库地震所谓岩溶塌陷型水库地震,是指由于水库蓄水引起的岩溶洞穴、岩溶管道、地下暗河的围岩等出现的重力失稳现象。

其特点如下:(1)震源较线,一般距地表0~1km;(2)相同震级的构造型地震和岩溶塌陷型地震相比,震感较强,一般3级左右的岩溶塌陷型水库地震,震中烈度可达58;(3)震中分布比较集中,而且多分布在碳酸盐岩出露的地区,距库边线5km 范围内;(4)地震的发生具有阶段性,当库水位淹及对应的水平溶洞时,地震集中发生;(5)地震序列持续时间相对较短,一般在2~3个月左右。

岩溶塌陷型水库地震的发生其首要条件是岩溶发育应具有一定的规模,对应于岩溶发育阶段应为岩溶管道系统阶段的后期。

该阶段初期由于溶蚀管道进一步扩大,水流由层流转为紊流,以其所携带的泥沙冲蚀扩大通道。

溶蚀管道扩大成为洞穴后,便将发生重力崩塌,进一步加速扩大岩溶洞穴的规模。

后期不同阶段或不同期次岩溶叠加发育的情况$$在一段相对稳定时期之后,由于受地壳间歇性抬升运动的影响,侵蚀基准面再次加速下移时,稳定期形成的岩溶管道系统相对抬升,远离新的地下水面,逐渐干涸而停止发展;同时在新的侵蚀基准面附近及其谷坡,又开始新一个轮回的岩溶发育过程。

水库诱发地震的特点有哪些1、发生地多位于水库附近—般仅发生在水库及其周边几公里至十几公里范围内,或发生于水库最大水深处及其附近。

具有一定的规律性。

2、时间上与工程活动密切相关一般发生于水库蓄水后不久,在最高蓄水位的第一、二个周期内可能发生较大的地震。

影响水库地震频率的因素除地质和构造因素外,还与水位增长速率、荷载持续时间、最高水位、高水位持续时间等有关。

3、震源较浅,震源体小震源深度较浅,一般在地表下10 km以内,个别达20 km,以4km~7 km居多,且有初期浅,后逐渐加深之趋势。

震源体小,地震影响范围不大,等震线衰减快,影响范围多属局部性。

4、地震的类型主要分为震群型和前震一主震一余震型震群型水库地震与水库水位变化有较好的对应关系。

这种诱发地震的分布与库基地型与水体形状有一定的关系,他们的形成还受浅层库基内小断裂网络的影响,而与大型活动断层关系不明显。

前震一主震_余震型水库地震是在水库蓄水以后,一段时间内诱发一系列微小地震,经过持续的地震活动后出现主震,最后发展成为缓慢衰减的余震活动。

汶川特大地震已经过去一年了,对这次地震的成因已经有许多科学家进行了较深入的研究,认为是印度大陆板块向北漂移并和欧亚大陆板块碰撞挤压,地壳沿着龙门山断裂带逆冲而发生强烈地震。

然而,还有一些声音总是把这次地震的发生归咎于西南地区的水电建设。

那么,水电建设形成的水库到底能诱发多大的地震呢?诱发地震的危害很大吗?水库诱发地震一般是指由于水库蓄水或水位变化而引发的地震现象。

世界上记录到的第一例水库诱发地震是希腊的马拉松水库。

据不完全统计,全世界坝高大于15m的水库大约有3万多座,发生水库诱发地震约有120例(分布在29个国家);我国坝高大于15m的水库约有19000多座,产生诱发地震仅22例(包括有争议的8座),约占0.1%,诱发地震的比例极小。

全球范围内大于M6.0级的水库诱发地震共有4起,大于5.0级的有12起,其余震级均较小。

工程地质分析原理作者:张倬元屠湧泉著出版社:地质出版社出版日期:2005-01目录:绪论第一篇区域稳定及岩体稳定分析的几个基本问题第一章地壳岩体结构特征的工程地质分析1.1基本概念及研究意义1.2岩体结构特征及主要类型1.3岩体原生结构特征的岩相分析1.4岩体构造结构特征的地质力学分析1.5岩体结构特征的统计分析第二章地壳岩体的天然应力状态2.1基本概念及研究意义2.2影响岩体天然应力状态的主要因素及其作用2.3我国地应力场的空间分布及随时间变化的一般规律2.4地壳表层岩体应力状态的复杂性2.5岩体应力及区域地应力场的研究第三章岩体的变形与破坏3.1基本概念及研究意义3.2岩体在加荷过程中的变形与破坏3.3岩体在卸荷过程中的变形与破坏3.4岩体在动荷载条件下的变形与破坏3.5岩体变形破坏过程中的时间效应3.6空隙水压力在岩体变形破坏中的作用3.7岩体变形破坏的地质力学模式第二篇与区域稳定性有关的工程地质问题第四章活断层的工程地质研究4.l基本概念及研究意义4.2活断层的特性4.3活断层活动的时空不均匀性4.4活断层区规划设计建筑物的原则4.5活断层的调查监测与研究第五章地震的工程地质研究5.l基本概念及研究意义5.2地震及地震波的基础知识5.3我国地震地质的基本特征5.4地震区划及地震危险性分析5.5场地地震反应及地震小区划5.6地震区抗震设计原则第六章水库诱发地震活动的工程地质分析6.1基本概念及研究意义6.2水库诱发地震活动性变化的几种典型情况6.3水库诱发地震的共同特点6.4水库诱发地震的诱发机制6.5产生水库诱发地震的地质条件6.6水库诱发地震工程地质研究的基本原则第七章地震导致的区域性砂土液化7.1基本概念及研究意义7.2地震时砂土液化机制7.3区域性砂土地震液化的形成条件7.4砂土地震液化的判别7.5砂土地震液化的防护措施}第八章地面沉降问题的工程地质分析8.1基本概念及研究意义8.2地面沉降的形成机制8.3地面沉降的产生条件8.4地面沉降的研究、预测及防治第三篇与岩(土)体稳定性有关的士程地质问题第九章斜坡岩(土)体稳定性的工程地质分析9.1基本概念及研究意义9.2斜坡岩体应力分布特征9.3斜坡的变形与破坏9.4斜坡变形破坏机制与演化9.5斜坡破坏后的运动学9.6斜坡变形破坏与内外营力的关系9.7斜坡稳定性评价与预测9.8 防治斜坡变形破坏的原则及主要措施第十章地下洞室围岩稳定性的工程地质分析10.1基本概念及研究意义10.2地下开挖后围岩应力的重分布10.3地下洞室围岩的变形破坏及山岩压力问题10.4地下洞室围岩稳定性的分析与评价10.5地下洞室围岩变形量测的方法及应用……第十一章地基岩体稳定性的工程地质分析第四篇与地下水渗流有关的工程地质问题第十二章岩溶及岩溶渗漏的工程地质分析第十三章渗透变形的工程地质分析第五篇与侵蚀淤积有关的工程地质问题第十四章河流侵蚀、淤积规律的工程地质分析第十五章海(湖)边岸磨蚀与堆积的工程的工程地质分析主要参考文献目录。

水库诱发地震——防震减灾一、水库诱发地震简介水库诱发地震是指因水库蓄水而诱使坝区、水库库盆或近岸范围内发生的地震。

根据精确定位的水库诱发地震的震中资料证明,水库诱发地震震中位置均分布在坝区、水库库盆及近岸地段范围内,距库边线一般不超过3~5千米,最远10千米。

对水库地震成因的探讨一直是人们最感兴趣的课题,也曾有许多似是而非的观点流行。

库水的重力荷载作用和孔隙压力作用是诱震因素之一,但库水的作用必须借助于地质体中存在的导水结构面才能向深部传递。

通过查明库区是否存在特定的水文地质条件来判别诱发地震的可能性,进而估计发震地点和最大可能强度,称为水库诱发地震研究中的水文地质结构面理论,是现阶段预测水库诱发地震的理论基础。

据研究,我国曾归纳了以下七条可能诱发水库地震的定性标志。

①坝高大于100米,库容大于10亿立方米;②库坝区有新构造,活断裂呈张,扭性和张扭,压扭性;③库坝区为中,新生代断陷盆地或其它边缘,近代升降活动明显;④深部存在重力梯度异常;⑤岩体深部张裂隙发育,透水性强;⑥库坝区有温泉;⑦库坝区历史上曾有地震发生。

上述七条,符合数越齐备,越典型,则该水库蓄水后诱发地震的可能性就越大。

按工程地质条件来分类,水库诱发地震具有不同的成因类型,主要有岩溶塌陷型和断层破裂型。

其他类型的诱发地震震级很小,不会对大坝和周围环境造成危害,因此一般不作过多的研究。

岩溶塌陷型水库诱发地震最常见,多为弱震或中强震。

我国在岩溶地区的大型水库有8个,其中4个诱发了地震。

断层破裂型水库诱发地震发生的概率虽然较低,但有可能诱发中强震或强震。

我国的新丰江水库和印度的柯依纳水库的诱发地震都属于这种类型。

20世纪40年代以来,世界上已有34个国家的134座水库被报道出现了水库诱发地震,其中得到较普遍承认的超过90处。

它们仅占世界大坝会议已登记的3.5万座水库的2‰~3‰。

但是不容忽视的是,随着大坝坝高的增加,发生水库诱发地震的比例也相应增加,坝高超过200米的水库,发生诱发地震的实际比率为34%。

浅谈水库诱发地震问题摘要:文章通过统计数据阐述水库诱发地震的因素、地震特征和地震的成因机制,浅析水库诱发地震产生的地质灾害。

关键词:地震;水库;库水荷载;孔隙水压力因水库蓄水而诱使坝区、水库库盆或近岸范围内发生的地震叫做水库诱发地震。

自1931年希腊的马松水库首次诱发地震以来,到1986年底(1988年出版的《世界大坝登记》)的55年时间内,世界上已有79个国家建成库坝37 308座,其中已有29个国家报道了116座水库诱发地震的震例(详见表1),发震率为3.1‰。

笔者根据目前已掌握的资料对水库诱发地震问题提出一些粗浅的认识,以期与同行其商榷。

1 与水库诱发地震相关的因素1.1 岩性从52例统计数分析,诱发地震的水库可溶岩地区25例,占48.1%;火成岩地区12例,占23.1%;变质岩地区11例,占21.1%;碎屑岩地区4例,占7.7%。

其中,近一半的水库诱发地震发生在可溶岩地区,说明水库诱发地震与库区岩石的渗透性能有着密切的关系,如我国湖北省的邓家桥水库,每当库水位淹没库左岸的溶洞口后,就会诱发一系列的微震;又如我国湖南的黄石水库,每当库水位到达库尾奥陶系灰岩区时都要诱发地震。

6例5.5级以上的水库诱发地震中有4例发生在以花岗岩为主的火成岩地区,占66.7%,说明岩石强度与水库诱发地震的强度成正比关系。

1.2 构造从65例统计数分析,49例位于断陷盆地和褶皱带上或位于活动断层附近,而其余诱发地震的水库均与附近小构造有着密切的关系。

说明水库诱发地震离不开地应力相对集中的断裂构造,即离不开一般地震的机理。

如1962年3月19日发生Ms6.1级主震的我国广东新丰江水库位于断陷盆地边缘的北北西和北东东向断裂部位,1963年9月10日发生Ms4.0级主震的意大利瓦依昂水库处在新生代褶皱带上。

1.3 库水荷载从理论上分析,库水荷载可以增大地下一定深度内断裂面的应力。

根据J.B.Beck对美国奥鲁威尔库水荷载的计算,库水深200 m时地下1 km处的岩体因库水荷载增加的剪应力为3.4 kg/cm2,地下5~10 km处的岩体因库水荷载增加的剪应力为0.12 kg/cm2。

水库诱发地震的研究综述作者:靳建市黄鹏李丽来源:《中国科技博览》2014年第01期摘要:水库诱发地震问题是今年来水利和地震工作者所做的重点研究之一。

本文简介了水库诱发地震的特点、形成机制和地质条件等,并以此为基础提出了水库诱发地震的相应对策。

水库诱发地震具有较大的破坏性,因此,水库诱发地震问题日益引起人们的关注,已成为水电工程建设中值得研究的重要课题之一。

关键词:水库诱发地震;特点;形成机制;地质条件中图分类号:P315.1一、前言水库诱发地震,一般是指在库区特定的地质条件下,水库蓄水后伴随产生某种诱发作用,导致岩体内累积的应变能释放而产生地震的现象。

水库诱发地震具有很大的破坏性,不仅将给工程建筑物和设备等财产造成破坏,还可能诱发滑坡、引起涌浪,使水库地区人民的生命财产造成灾难性的损失。

因此,水库诱发地震已引起各国地震学者的关注。

相对其他国家,我国发生水库诱发地震的概率较高,而且以东部和中南部经济发达、人口众多的弱震区或少震区为甚。

因此,更应引起足够的重视。

二、水库诱发地震的特点1、发生地多位于水库附近一般仅发生在水库及其周边几公里至十几公里范围内,或发生于水库最大水深处及其附近。

具有一定的规律性。

2、时间上与工程活动密切相关一般发生于水库蓄水后不久,在最高蓄水位的第一、二个周期内可能发生较大的地震。

影响水库地震频率的因素除地质和构造因素外,还与水位增长速率、荷载持续时间、最高水位、高水位持续时间等有关。

3、震源较浅,震源体小震源深度较浅,一般在地表下10 km 以内,个别达20 km,以4 km~7 km 居多,且有初期浅,后逐渐加深之趋势。

震源体小,地震影响范围不大,等震线衰减快,影响范围多属局部性。

4、地震的类型主要分为震群型和前震-主震-余震型震群型水库地震与水库水位变化有较好的对应关系。

这种诱发地震的分布与库基地型与水体形状有一定的关系,他们的形成还受浅层库基内小断裂网络的影响,而与大型活动断层关系不明显。