无线电波传播 第二讲 电离层探测 地磁场 介电常数 等离子体共29页

- 格式:ppt

- 大小:2.13 MB

- 文档页数:29

电离层无线电波传播dianliceng wuxian dianbo chuanbo电离层无线电波传播radio wave propagation in the ionosphere无线电波在电离层中传播的规律及其应用的研究,早先着重于电波在电离层F2层电子密度峰值以下区域的传播问题,人造卫星上天以后,扩展到穿越整个电离层区域的传播规律问题。

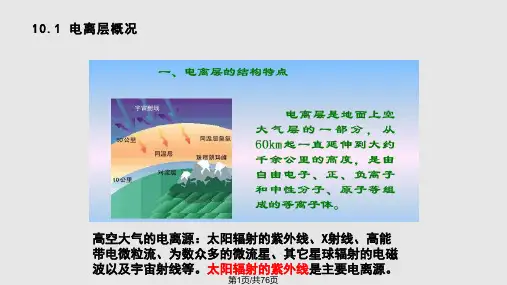

基本理论电离层由自由电子正离子负离子、分子和原子组成,是部分电离的等离子体介质。

带电粒子的存在影响无线电波的传播,其机制是带电粒子在外加电磁场的作用下随之振动,从而产生二次辐射,同原来的场矢量相加,总的效果表现为电离层对电波的折射指数小于1。

由于自由电子的质量远小于离子的质量,一般电子的作用是主要的,只要考虑电子就够了。

但如电波频率较低而接近于离子的等离子体频率时,离子的影响也不能忽略。

由于地磁场的存在,带电粒子也受它的影响,所以电离层又是各向异性的(见磁离子理论)。

电离层的形成和结构特性是受太阳控制的,因此它既随时间又随空间变化。

在这样复杂的介质中,分析无线电波传播问题必须建立相对简化的物理模型并根据电波的频率采用相应的理论和方法。

对于电离层电波传播,介质的折射指数是一个最根本的参数,实验证明相当有效。

为人们普遍接受的磁离子理论表达的折射指数的公式称为阿普尔顿-哈特里公式,它是电离层电子密度和电波频率的函数,所以又被称为色散公式,而电离层则是一种色散介质。

对于短波和波长更短的电波传播问题,可以采用近似的射线理论,对长波和超长波则一般需要采用波动理论,有时可将地面和电离层底部之间看作一个同心球形波导。

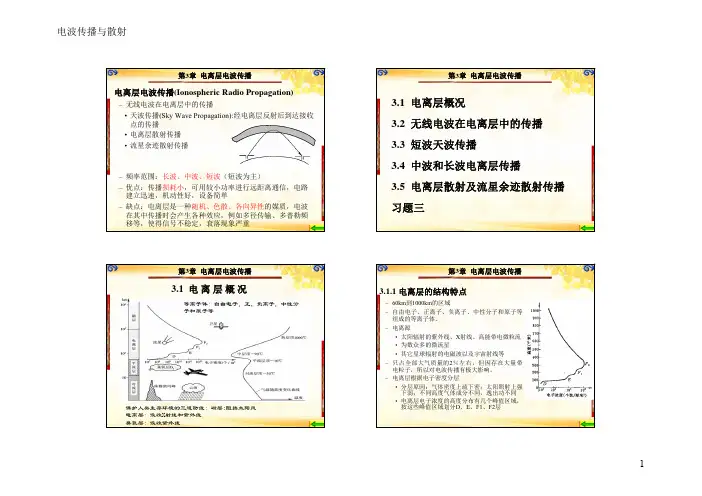

折射和反射电离层的折射指数主要取决于电子密度和电波频率,电子密度愈大或电波频率愈低,折射指数愈小。

因为电离层的折射指数小于1,电波在电离层中受到向下折射,在垂直投射的情况下,折射指数等于零时,电波不能传播,产生“反射”。

在一定值的电子密度情况下,使折射指数为零的频率称为电波的临界频率,在地磁场的影响可以忽略时,这一频率就等于电子的等离子体频率。

第2章电波传播无线电信息传输时,无线电波由发射天线辐射出去后,经过一定的传播路径才能到达接收点,被接收天线接收。

电波传播路径中会涉及各种各样的传播媒介,如地面、水面、对流层大气、电离层、星际空间等,电波的传播过程就是电波与媒介相互作用的物理过程。

电波在媒介中基本上是以光速传播的。

因此,无论是通信、广播、雷达、导航、遥测遥控等任何与无线电波有关的设备,其性能均与所使用的无线电频率及其电波传播方式密切相关。

电波在传播过程中,有两个方面需要进行研究。

一是电波传播的物理机制和传播模式,包括吸收、折射、反射、绕射、散射、多径和多普勒效应等物理过程,这些过程的形成由媒介特性和电波特性共同决定。

二是信号的传播特性。

无线电信号在传播过程中,可能遭受到衰减、衰落、极化偏移和时域、频域畸变等效应这些效应可能对信息传输的质量和可靠性产生影响。

研究电波传播特性,是理解是理解各种用频设备特性的基础。

本章先介绍大气层、电离层和几种电波传播方式,以及自由空间传播损耗概念及计算;然后分别详细介绍几种主要电波的传播特性以及场强计算理论和计算方法;最后以移动通信设计为例介绍电波传播模型的选择与应用方法。

2.1 地球大气2. 1 .1 大气层电磁波主要是在地球大气层中传播。

大气层又叫大气圈,其厚度在1000km以上,但没有明显的界限。

整个大气层随高度不同表现出不同的特点,分为对流层、平流层、中间层、暖层和散逸层,大气层之外就是星际空间,如图2.1所示。

对流层位于大气层最底层,其下界与地面相接,上界高度随地理纬度和季节而变化。

在低纬度地区平均高度为17~18km,在中纬度地区平均为10~12km,极地平均为8~9km;夏季高于冬季由于地面吸收太阳辐射(红外、可见光及波长大于300nm的紫外波段)能量,转化为热能而向上传输,引起大气强烈的对流,因此称为对流层。

对流层空气的温度是下面高上面低,顶部气温约在-50℃。

对流层集中了全部大气质量的约3/4和90%以上的水汽,几乎所有的气象现象如雨、雪、雷、电、云、雾等都发生在对流层内。