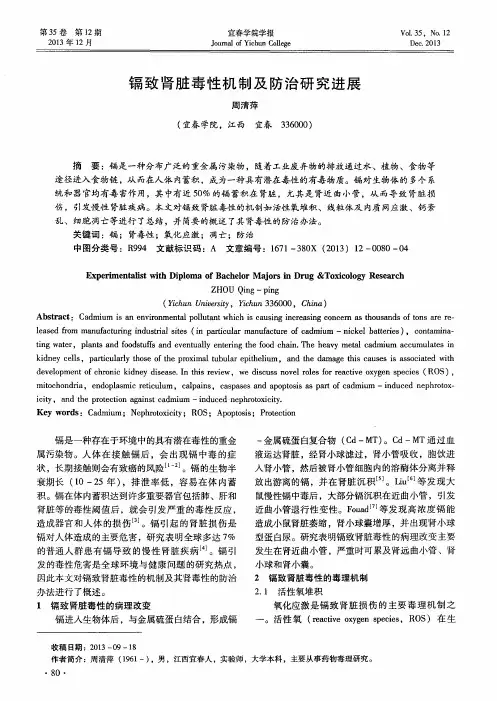

镉毒性损伤及机制的研究进展

- 格式:pdf

- 大小:381.08 KB

- 文档页数:4

镉中毒实验报告

实验目的:

本实验旨在模拟镉中毒的症状和机理,通过实验数据分析和结果讨论,了解镉中毒对生物体的影响以及预防措施。

实验材料:

1. 实验动物:选择小鼠作为实验对象。

2. 镉溶液:配置不同浓度的镉溶液,用于不同组的实验。

实验步骤:

1. 将实验动物随机分为若干组,每组至少包括五只小鼠。

2. 对照组:不注射镉溶液,观察其正常生理反应。

3. 实验组:分别注射不同浓度的镉溶液,观察其行为、生长发育等情况。

4. 每日记录实验动物的体重变化、食量、行为活动等数据。

5. 在实验结束后,对实验动物进行解剖学观察,收集组织样本进行进一步检测。

实验结果:

1. 实验组小鼠出现不同程度的镉中毒症状,包括体重下降、食欲减退、运动能力下降等。

2. 高浓度镉溶液组小鼠表现出明显的中毒症状,甚至出现死亡情况。

3. 解剖观察显示,受镉中毒影响的组织器官存在不同程度的损伤,

如肝脏肾脏等。

4. 镉中毒对小鼠生长发育、免疫功能等产生负面影响。

实验讨论:

1. 镉是一种常见的环境污染物,人们应当避免接触镉污染的环境和

食物,减少镉中毒的风险。

2. 实验结果提示,镉中毒对生物体的影响是逐渐积累的过程,应当

及早采取有效措施避免进一步损害。

3. 未来的研究方向可以进一步探讨镉中毒的药物防治策略,减轻其

对生物体的危害程度。

结论:

本实验通过模拟镉中毒的实验方式,初步探讨了镉对生物体的影响

及机理,为镉中毒防治提供了一定的参考依据和思路。

希望通过不懈

的努力,找到更好的方法来减少镉中毒对人类和环境的危害。

生物体内镉代谢与毒理研究的进展近年来,随着环境污染的加剧,生物体内重金属污染问题受到了广泛关注。

其中,镉作为一种常见的重金属污染物,在自然界和人类日常生活中广泛存在。

镉具有强烈的毒性和生物积累性,可以损害生物体内的各种生理和代谢过程。

因此,研究生物体内镉代谢与毒理机制,具有重要的理论和应用价值。

一、生物体内镉代谢镉进入生物体内后,在体内的代谢过程中呈现出一系列复杂的变化。

一般来说,镉主要通过三种途径进入生物体内,分别为水、空气和食物摄入。

在进入生物体内后,镉会被分散到各个组织和器官中,其主要富集在肝、肾、骨骼和软组织等部位。

在生物体内,镉主要通过肝、肾等器官参与代谢和排泄。

其中,肝脏是镉代谢的重要场所之一。

镉在肝脏中会被转化为较少毒性的物质,如镉蛋白(CdMT)和镉硫(CdS)。

而这些物质会进一步转移到肾脏等器官中,最终通过尿液排出体外。

此外,一部分镉还会与生物体内的其他物质(如钙、铁和锌等)结合,形成相应的化合物。

这些化合物的代谢和运输过程也对生物体内镉的积累和毒性产生了重要的影响。

二、生物体内镉毒理机制尽管镉在体内的代谢和排泄过程中受到严格的控制,但其毒性依然相当大。

镉对人体的毒性主要表现为慢性毒性,会影响多个器官和系统的正常功能。

其中,较为明显的影响为:1. 影响肾脏功能肾脏是镉毒性的主要靶器官之一。

在镉进入肾脏后,它会直接影响肾小管细胞的结构和功能,导致细胞损伤和死亡。

此外,镉还会干扰肾脏的毒素清除和体内液体平衡,导致尿毒症等疾病。

2. 影响骨骼健康镉会与骨组织中的钙和其他元素结合,形成强大的韧性固体,导致骨质疏松和易骨折。

这些影响在儿童和老年人身上尤为明显,易导致骨骼发育异常和老年骨质疏松症等疾病。

3. 影响免疫系统镉会直接影响免疫细胞的周期和细胞凋亡,导致免疫系统功能下降和易感染。

此外,镉还可以干扰生物体内的几种重要激素和生长因子的调节,而这些物质恰好是免疫系统的重要调节因子,从而进一步影响免疫功能。

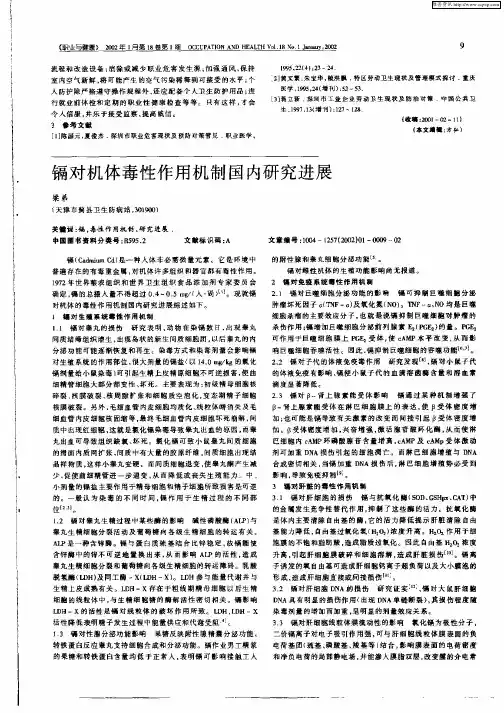

氯化镉对人体的毒性及其机制研究进展研究目标:氯化镉对人体的毒性及其机制研究进展研究背景和意义:氯化镉是一种常见的有毒有害物质,具有广泛的应用领域,如电池制造、合金制造和色料等。

然而,氯化镉对人体的毒性效应已经引起了广泛关注。

既往研究表明,氯化镉被认为是一种致癌物质,可以导致多种癌症,如肺癌、肾癌等;它还可以引起肾脏、肝脏和生殖系统等器官的损伤。

深入研究氯化镉对人体的毒性及其机制具有重要的科学意义和实际应用价值。

研究方法:1. 模式动物的建立:选择小鼠作为模式动物,将其分为对照组和氯化镉暴露组。

对照组接受生理盐水或低剂量的氯化镉处理,氯化镉暴露组接受一定剂量的氯化镉处理。

2. 组织样本采集:在实验结束后,对实验动物的肝脏、肾脏和生殖系统等重要器官进行采样,并保存在适当的液体中,以便后续分析。

3. 组织病理学分析:对采集的组织样本进行病理学分析,通过HE染色观察组织结构和细胞形态的改变,评估氯化镉暴露对组织的损伤程度。

4. 分子生物学分析:通过实时荧光定量PCR或Western blot等技术,检测关键基因的表达水平变化,如细胞凋亡标志物、炎症相关因子和细胞增殖相关因子等。

5. 免疫组织化学分析:利用免疫组织化学技术检测关键蛋白的表达水平变化,如氧化应激标志物、细胞间黏附分子和信号转导通路相关蛋白等。

实验设计:1. 小鼠的处理:将小鼠随机分为对照组和暴露组,对照组接受生理盐水或低剂量的氯化镉处理,暴露组接受一定剂量的氯化镉处理。

2. 实验组数:至少设置3个重复的实验组,以获得可靠的统计数据。

3. 实验剂量的确定:根据已有研究和临床报道的剂量范围,对氯化镉的剂量进行初步确定,然后进行剂量效应实验,确定最佳的剂量。

数据采集和分析:1. 组织病理学数据:对HE染色的组织切片进行观察和拍照,并使用图像分析软件测量组织结构和细胞形态的参数。

采用统计软件进行数据分析,比较对照组和暴露组的差异。

2. 分子生物学数据:将实时荧光定量PCR或Western blot检测的结果进行定量统计。

镉对植物的毒害及植物解毒机制研究进展镉(Cd)是一种广泛存在于自然界的重金属元素,大量的镉污染源来自化肥、工业废水、城市污水等。

由于其毒性较大,容易积累并传递给植物,严重影响了植物的生长发育和产量,甚至对人类健康造成潜在危害。

研究镉对植物的毒害及植物解毒机制成为当前植物生态毒理学和环境保护领域的热点问题之一。

一、镉对植物的毒害1. 镉在植物体内的积累镉进入植物体内主要是通过土壤根际渗透和叶片表面吸收两种途径,而且镉以阳离子形式存在,较容易积累于植物体内。

随着土壤中镉浓度的增加,植物对镉的吸收量也会显著增加。

一旦进入植物体内,镉会被吸收并积累在根、茎和叶等部分,从而对植物造成直接毒害。

镉对植物的毒害效应主要表现在植物生长发育、生理生化和分子水平方面。

镉可以抑制植物的生长发育,降低植物产量和品质。

镉还会影响植物的营养代谢,破坏植物的光合作用和呼吸作用,导致叶片脱水、黄化、早衰等。

镉还会对植物的DNA、RNA和蛋白质产生损伤,导致植物细胞凋亡和死亡,最终影响植物的生长发育。

1. 镉积累与解毒植物对抗镉胁迫的一个重要途径是通过积累和解毒。

植物在受到镉胁迫时,可以通过根际分泌物、细胞壁和细胞液中金属螯合物的产生,以及镉离子的转运和储存等方式来积累和解毒镉离子。

金属螯合物是植物对抗镉毒性最主要的方式之一,它可以有效减少镉在植物体内的自由形态,降低对植物的毒害作用。

2. 镉胁迫引发的信号转导和逆境应答植物在受到镉胁迫时,会启动一系列的信号转导和逆境应答机制,以应对镉离子的毒害作用。

植物激活了一些信号转导通路和逆境蛋白,如MAPK通路、Ca2+信号、ROS信号、蛋白激酶和转录因子等,以调节植物的生长发育和抗氧化系统。

还会诱导植物产生一些蛋白质和代谢产物,如拟南芥甘氨酸蛋白酶、谷胱甘肽、蓝藻蛋白和抗氧化酶等,来减轻镉对植物的毒害效应。

3. 基因调控与表观遗传学植物在受到镉胁迫时,还会调控一些特定的基因表达和表观遗传学修饰,以应对镉离子的毒害作用。

我国环境中镉、铅、砷污染及其对暴露人群健康影响的研究进展一、本文概述随着我国经济的迅速发展和工业化进程的加速,环境污染问题日益凸显,其中重金属污染尤为引人关注。

镉、铅、砷等重金属元素因其对环境和生物体的毒性作用,已成为我国环境污染治理的重点对象。

这些重金属元素通过水体、土壤、大气等环境介质进入生态系统,进而对暴露人群的健康产生深远影响。

本文旨在综述我国环境中镉、铅、砷污染的现状,分析其对暴露人群健康的影响,并探讨相关研究的最新进展,以期为我国重金属污染治理和人群健康保护提供科学依据。

本文将对镉、铅、砷等重金属元素的来源、分布和迁移转化规律进行概述,明确我国环境中这些重金属污染的主要来源和分布情况。

本文将系统分析镉、铅、砷等重金属元素对暴露人群健康的危害,包括对人体各系统、器官的损伤和引发的各种疾病。

同时,本文还将探讨重金属暴露对人群健康影响的机制,包括重金属在人体内的吸收、分布、代谢和排泄等过程。

在综述我国镉、铅、砷等重金属污染对暴露人群健康影响的研究进展时,本文将重点关注以下几个方面:一是重金属污染暴露人群的健康风险评估和预警技术的研究进展;二是重金属污染暴露人群的生物学标志物和早期预警指标的研究进展;三是重金属污染暴露人群的干预措施和治疗策略的研究进展。

通过对这些方面的深入研究,可以为我国重金属污染治理和人群健康保护提供更加科学和有效的依据。

本文将总结我国镉、铅、砷等重金属污染及其对暴露人群健康影响的研究现状,指出存在的问题和挑战,并提出相应的建议和对策。

希望通过本文的综述和分析,能够推动我国重金属污染治理和人群健康保护工作的深入开展,为保障人民群众的健康安全做出积极贡献。

二、我国镉污染现状及其对暴露人群健康影响的研究随着我国工业化和城市化的快速发展,镉污染问题日益严重。

镉是一种有毒的重金属元素,主要来源于电池制造、电镀、冶炼、涂料、农药和磷肥生产等工业过程。

我国的一些重工业城市和工业区,如湖南、广东、四川等地,由于长期的镉排放和积累,土壤和水体中镉含量严重超标,形成了大面积的镉污染区域。

镉对植物的毒害及植物解毒机制研究进展镉是一种常见的重金属污染物,由于其在工业生产中的广泛应用和排放,导致了环境中镉的积累和富集。

镉对于植物的毒害一直是环境科学研究的重要课题之一。

本文将对镉对植物的毒害及植物解毒机制进行综述,从分子、细胞和植物整体水平对镉对植物的影响进行具体分析,为进一步研究镉污染物的治理和植物对抗镉污染提供理论支持。

一、镉对植物的毒害1. 分子水平:镉对植物分子水平的影响主要表现在DNA、RNA和蛋白质的损伤。

镉离子能与DNA结合,导致DNA链的断裂和碱基对的突变。

镉还能与蛋白质结合,造成蛋白质活性的丧失,从而影响植物的正常代谢活动。

2. 细胞水平:细胞是植物生长发育的基本单位,镉对植物细胞的毒害主要表现在细胞膜的破坏、细胞器的损伤和细胞色素的释放。

镉离子能够破坏细胞膜的完整性,导致细胞内外环境的失衡。

镉还能损害植物的细胞器,影响细胞的正常功能。

3. 植物整体水平:在植物整体水平上,镉对植物的毒害主要表现在植物生长受限、叶片黄化和植物死亡。

镉离子能抑制植物的根系生长,降低植物对水分和养分的吸收能力。

叶片的黄化和枯萎现象也是镉毒害的表现之一。

二、植物对镉的解毒机制研究进展1. 镉的转运和蓄积机制:植物对抗镉毒害的第一道防线是通过根系对镉的吸收和转运。

研究表明,植物根系表面的根毛和根尖细胞对镉具有高选择性的吸收和排斥能力,通过转运蛋白在细胞内外间平衡镉的浓度分布。

植物还可以通过细胞壁和液泡等结构对镉进行蓄积和隔离,减少对细胞结构的直接损害。

2. 植物的镉解毒酶系统:植物在受到镉毒害时,会通过激活一系列镉解毒酶来降解和转化镉离子。

植物根系中的超氧化物歧化酶和过氧化物酶能够将活性氧和超氧反应产生的有毒代谢产物转化为无毒的物质,并保护细胞结构的完整性。

植物还可以通过合成金属螯合物如谷胱甘肽(GSH)来与镉形成稳定的络合物,减少镉对蛋白质和DNA的损害。

3. 植物的抗性修饰和信号转导:植物在遭受镉毒害后,会通过改变细胞膜的组成结构、提高膜的排异选择性以及改变蛋白质的表达和修饰,来增强对镉的抗性。

镉对植物的毒害及植物解毒机制研究进展随着工业化的快速发展和化肥农药的广泛使用,土壤重金属污染问题日益严重。

重金属镉是一种常见的土壤污染物,其毒害作用对植物生长和生理代谢产生严重影响。

关于镉对植物的毒害及植物解毒机制的研究成为了研究热点之一。

本文将从镉对植物的毒害效应、植物对镉的响应及解毒机制的研究进展进行综述。

一、镉对植物的毒害效应镉是一种强毒性重金属,常见的镉污染源主要包括工业废水、废弃物、矿山废渣和农药等。

镉在土壤中积累过多会引起严重的土壤污染,从而影响到植物的生长和发育。

研究表明,镉对植物的毒害效应主要表现为以下几个方面:1. 抑制植物生长:镉离子能够与植物细胞中的蛋白质和酶结合,导致酶活性降低,影响植物的新陈代谢和生长发育,从而抑制了植物的生长。

2. 损害植物的生理代谢:镉在植物体内会干扰植物的生理代谢,影响植物的呼吸、光合作用和养分吸收利用,导致植物受到伤害。

3. 诱导氧化应激:镉可以诱导植物产生氧化应激,导致细胞内的氧化损伤,促进了细胞膜的脂质过氧化和细胞DNA的损伤,从而影响了植物的生长和发育过程。

植物在面对镉污染时,会通过一系列的生理和分子机制来应对镉的毒害作用,以减轻镉对植物的伤害。

植物对镉的响应主要包括镉的吸收、运输和积累、镉的胁迫信号转导、激活抗氧化系统、积累低分子量配体物质等。

具体来说,植物对镉的响应表现为以下几个方面:1. 镉的吸收和积累:植物对镉的吸收和积累是解决镉污染问题的关键。

植物根系通过根际镉吸附、根内交换和细胞内转移等方式,调控着镉的吸收和积累。

植物可以通过减少镉的吸收和/或增加镉的排泄来降低细胞内镉浓度,从而减轻镉对植物的毒害。

2. 镉的胁迫信号转导:植物在面对镉胁迫时,通过胁迫信号转导通路传递镉的信号,调控植物的生长发育和代谢过程。

一些胁迫响应基因和蛋白质在镉胁迫下被表达调控,从而调节植物对镉的响应。

3. 激活抗氧化系统:植物在受到镉胁迫时,会激活抗氧化系统来清除自由基,维持细胞内的氧化平衡。

镉对植物的毒害及植物解毒机制研究进展镉是一种重金属元素,对植物具有较强的毒害作用。

它广泛存在于土壤、水体和大气中,随着工业化的快速发展和人类活动的加剧,镉的污染问题越来越受到人们的重视。

镉的毒害不仅对植物的生长和发育产生严重影响,同时也对人类的健康构成潜在威胁。

研究镉对植物的毒害及植物解毒机制具有重要意义。

一、镉对植物的毒害1. 镉的吸收及转运植物通过根系从土壤中吸收镉,经过根系吸收后,部分镉会转运到植物的地上部分。

镉在植物体内主要以二价离子形式存在,它可以通过细胞膜上的镉通道(Cd(Ⅱ)-port)或离子通道蛋白(ZIP)从根系中吸收,并通过镉结合蛋白(Metallothionein,MT)等载体蛋白转运到植物的地上部分。

2. 镉的毒害作用镉对植物产生的毒害效应包括:① 抑制植物根系和地上部分生长;② 干扰植物的光合作用过程,降低植物的光合效率;③ 影响植物生理过程,如干扰氮代谢和蛋白质合成;④ 促进活性氧的产生,引起氧化应激。

上述毒害效应都会直接影响植物的生长发育和抗逆能力。

3. 镉的富集及生物积累镉具有较强的生物富集性,容易在植物体内积累。

植物体内的镉主要富集在根系、茎叶等部位,而且会随着食物链向上层级传递,在一定程度上对食物安全和环境健康构成威胁。

二、植物对镉的解毒机制研究进展植物通过吸收后的镉离子在体内进行一系列的减毒作用,包括镉结合蛋白的合成、螯合作用和异化作用等。

镉结合蛋白是植物中主要的镉结合分子,它具有较强的亲和力,可以有效地结合镉离子,从而减轻镉对植物的毒害作用。

植物还可以通过螯合作用将镉固定在细胞壁上,以减少镉对胞内结构和功能的影响。

2. 镉的转运与储存植物对镉的减毒作用还包括镉的转运和储存。

在植物体内,镉可以通过减少镉在根系中的转运以及提高镉在叶片中的结合,从而减少镉对植物的毒害作用。

植物可以通过钙信号和甘露聚糖等途径调控镉的转运和储存,以减轻镉对植物的毒害作用。

3. 植物的镉排毒及修复植物体内还存在一些镉排毒和修复相关的基因和酶系统。

镉对植物的毒害及植物解毒机制研究进展镉是一种广泛存在于环境中的重金属,其高毒性和易积累性使其成为环境中的严重污染物之一。

植物是地球上生物多样性的重要组成部分,也是环境中最先受到污染物影响的生物。

因此,研究镉对植物的毒害和植物对镉的解毒机制具有重要的科学意义和实际价值。

本文主要讨论镉对植物的毒害和植物解毒机制的研究进展。

镉对植物的毒害镉对植物的毒害主要表现在以下几个方面。

1. 生长受抑制镉能抑制植物的根系、茎和叶片的生长,导致植物叶片变短、幼嫩和变形,根系变薄和变短。

长期暴露于镉污染环境中的植物, 生长速度明显受到抑制,生长量和生物量减少。

2. 水分代谢受损镉污染会影响植物对水分的吸收和利用,并抑制植物的蒸腾作用,导致植物的水分代谢受损。

此外,镉污染还会导致植物细胞膜的透性增加,从而增加植物细胞的水分流失。

3. 植物营养不良和生理功能紊乱镉会与植物体内的其他元素结合,干扰植物的营养吸收和利用,导致植物体内元素含量失衡,累积有害物质,妨碍植物正常生理功能的维持。

4. 外部形态受影响镉污染对植物的外部形态也会产生一些影响,如叶片发生钙化等,从而导致植物失去颜色,形状变形等。

植物解毒机制为避免镉对植物造成的毒害,植物通过一些机制解毒镉离子并适应镉污染环境。

1. 清除镉离子植物通过离子转运器和离子通道从根系中清除镉离子。

在此过程中,植物结构蛋白、抗氧化酶以及水分合成酶等毒性蛋白质都发挥了重要作用。

2. 表观遗传调控表观遗传调控通过改变基因的表达以应对环境中的胁迫,对植物在镉污染环境中的解毒也起到了重要作用。

近年来,研究表明,微小RNA、DNA甲基化、组蛋白修饰等表观遗传调控途径在植物解毒中起重要作用。

3. 合成和积累有机酸植物叶片、根系和果实等部位可合成和积累多种有机酸,如柠檬酸、苹果酸和谷氨酸等,这些有机酸可以与镉离子形成不稳定的络合物,从而减少镉离子的毒性。

研究表明,植物在遭受镉胁迫时会合成和积累特殊的蛋白质,如螯合蛋白和金属硫蛋白等,这些蛋白质可以与镉离子形成复合物从而减少镉离子的毒性。

镉对植物的毒害及植物解毒机制研究进展镉(Cd)是一种常见的重金属元素,由于其毒性较大,对植物生长和发育产生了严重的影响。

对镉对植物的毒害及植物解毒机制的研究,可以为寻找降低镉毒性和增强植物对镉抗性的途径提供理论基础。

镉对植物的毒害主要表现在以下几个方面:1.生理生化水平:镉会干扰植物的营养吸收与分配,抑制植物光合作用和呼吸作用,降低植物的生长速率和产量。

镉还会导致氧化应激,蛋白质和DNA的损伤,影响植物的生理代谢。

2.植物形态结构:镉会引起植物根系和叶片的形态结构异常,根系发育受限,叶片颜色变黄,并且植物的叶片表面积减少。

3.对植物基因表达的影响:镉会直接或间接影响植物基因的表达,从而干扰植物的生长和发育过程。

从植物解毒机制的角度来看,植物对镉毒性的解毒主要包括以下几个方面:1.离子转运:植物通过离子转运系统调节镉的吸收和分配。

根部具有离子吸收通道和离子外排通道,通过调节这些通道的活性,可以减少镉的吸收或促进外排。

2.螯合剂合成:植物通过合成螯合剂来封存镉离子,减少镉对植物其他代谢活性的干扰。

比较典型的螯合剂是谷胱甘肽(GSH)和类胱氨酸。

3.激活解毒酶:植物在受到镉胁迫时会激活一些解毒酶的活性,这些解毒酶可以将形成的活性氧和有毒代谢产物转化为无毒物质。

比如超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化氢酶(CAT)和谷胱甘肽-S-转移酶(GST)等。

4.激活信号传导途径:植物通过激活信号传导途径来调节镉胁迫下各种解毒相关基因的表达。

植物中研究较为广泛的信号传导途径包括钙离子信号传导途径、激素信号传导途径和拟南芥互作子(MAPK)信号传导途径等。

镉对植物的毒害主要表现在生理生化水平和形态结构上,植物通过离子转运、螯合剂合成、激活解毒酶和激活信号传导途径等解毒机制来减缓镉的毒性。

未来的研究可以进一步探讨镉对植物基因表达的具体影响和早期应激反应,以及寻找更多的解毒机制和相关基因,为提高植物对镉的抗性和降低镉毒性提供更多的理论依据。

镉致肝损伤机制及硒拮抗镉肝毒性的研究进展

罗通旺;吴亚;王书杰;宋厚辉;邵春艳

【期刊名称】《畜牧兽医学报》

【年(卷),期】2024(55)4

【摘要】镉是一种有毒重金属,能通过食物链蓄积于机体内,造成急性或慢性中毒,严重威胁人类和畜禽的健康。

肝是镉毒性损伤的主要靶器官,揭示镉的肝毒性机制以及如何抑制其毒性作用具有重要意义。

硒是人体必需的微量元素之一,在维持机体正常生命活动中具有重要作用,近年来,很多研究表明硒能够拮抗镉的肝毒性。

本文主要对镉致肝毒性损伤机制以及硒拮抗镉肝毒性的相关研究报道进行归纳总结,以期为镉污染的防治以及硒的临床应用提供参考。

【总页数】11页(P1456-1466)

【作者】罗通旺;吴亚;王书杰;宋厚辉;邵春艳

【作者单位】浙江农林大学动物科技学院·动物医学院浙江省畜禽绿色生态健康养殖应用技术研究重点实验室动物健康互联网检测技术浙江省工程实验室动物医学与健康管理浙江省国际科技合作基地中澳动物健康大数据分析联合实验室

【正文语种】中文

【中图分类】S856.5

【相关文献】

1.生态环境中镉对生物体毒性作用机理及硒对该毒性拮抗作用的研究进展

2.硒拮抗镉毒性的研究

3.镉致肝脂质过氧化及锌硒拮抗作用的研究

4.锌、硒拮抗镉致妊娠

大鼠肝细胞损伤的研究──Ⅰ.不同剂量的复方锌对镉致妊娠大鼠肝细胞损伤的保护作用5.锌、硒拮抗镉致妊娠大鼠肝细胞损伤的研究──Ⅱ.不同剂量硒对镉致妊娠大鼠肝细胞损伤的保护作用

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

镉对植物的毒害及植物解毒机制研究进展镉是一种重金属元素,对植物具有很强的毒害作用。

研究镉对植物的毒害及植物解毒机制,对于保护生态环境、提高农作物产量以及食品安全具有重要意义。

本文将对这方面的研究进展进行综述。

镉对植物的毒害主要表现在形态学、生理学和生化学方面。

在形态学上,植物根系是镉毒害的主要目标,镉会导致根系发育受阻、根毛破坏甚至死亡。

在生理学上,镉会抑制植物的生长和发育,影响光合作用和呼吸作用,导致植物叶片出现叶绿素降解、叶片变黄等现象。

在生化学上,镉会干扰植物的营养元素平衡,特别是干扰钙、铁、锌等元素的吸收和运输。

关于植物解毒机制的研究表明,植物通过一系列的途径来减轻和解除镉毒害。

植物通过局部防御机制来减轻镉的毒害。

这包括增强细胞壁的强度和肉质化、引起植物细胞分裂的增强、增加抗氧化物质的合成等。

植物通过螯合和沉积机制来解除镉毒害。

螯合是指植物通过产生和积累含有硫或其他功能基团的化合物来结合镉离子,从而减少毒害。

沉积则是指植物通过积累镉在细胞壁或其他细胞器中,将镉离子隔离开来,避免其对细胞内部结构的损害。

研究还发现一些调控镉解毒的相关基因和信号通路。

一些转录因子和激素调节了植物对镉的反应,如植物生长素、脱落酸和乙烯的调控。

酶的活性和基因的表达也被发现与植物的镉解毒相关,如超氧化物歧化酶、过氧化物酶和金属硫蛋白。

针对镉毒害问题,一些防治措施也被研究和应用。

改良土壤物理、化学和生物性质,减少土壤镉的有效性和活性。

通过选育耐镉的植物品种和利用植物修复技术,可以降低镉对植物的毒害作用。

镉对植物的毒害已经成为一个重要的研究领域。

未来的研究可以进一步深入了解镉的入侵路径和毒性机制,发现更多的植物耐镉机制和相关基因,以及开发更有效的镉防治和修复技术,保护生态环境和提高农作物产量。