急性骨髓炎X线特点

- 格式:pdf

- 大小:140.38 KB

- 文档页数:4

骨髓炎症状是什么*导读:骨髓炎是一种由厌氧菌、分枝杆菌及真菌引起的疾病,好发于椎骨,分为急性和慢性两类。

急性骨髓炎治疗不当可发展为慢性骨髓炎。

骨髓炎发病群体主要为糖尿病患者及儿童,糖尿病患者发病部位为足部,发病原因为手术引起的穿透性骨损伤,儿童发病部位为长骨。

骨髓炎症状是什么,下面我们来探讨一下。

……骨髓炎是一种由厌氧菌、分枝杆菌及真菌引起的疾病,好发于椎骨,分为急性和慢性两类。

急性骨髓炎治疗不当可发展为慢性骨髓炎。

骨髓炎发病群体主要为糖尿病患者及儿童,糖尿病患者发病部位为足部,发病原因为手术引起的穿透性骨损伤,儿童发病部位为长骨。

骨髓炎症状是什么,下面我们来探讨一下。

*骨髓炎症状骨髓炎发病较急,发病初期患者会出现骨痛、骨肿、走路困难,发冷发热的症状,随着病情的发展,还会出现关节僵硬、局部流脓的症状。

儿童和成人的发病进程和症状有所不同,儿童发病急,症状较明显,成人发病慢,症状不明显。

骨髓炎通常继发于外伤性皮肤破损、手术或外伤后溃疡等。

*骨髓炎诊断骨髓炎诊断不难,患者出现骨痛、发冷、发热、行走困难的症状即可初步诊断为骨髓炎,如果患者ESR和C-反应蛋白增高,X线发生变化,3-4周后,可见损伤部位肿胀、骨破坏、骨变短、软骨下骨板侵蚀即可最终确诊为骨髓炎。

如果患者X线没有发生变化,要再做CT检查,检查结果为病变骨及椎旁脓肿即可最终确诊为骨髓炎。

为了区别骨折和肿瘤,患者还可以做穿刺活检、手术活检、药敏试验。

*血源性骨髓炎诊断在临床上,血源性骨髓炎主要分为三种类型,分别是急性血源性骨髓炎,亚急性血源性骨髓炎及慢性血源性性骨髓炎,三种类型的症状及诊断方法有所不同。

急性血源性骨髓炎患者会出现全身性症状,X线没有发生改变,以往没有发病史。

亚急性血源性骨髓炎患者不会出现全身中毒症状,X线发生改变,以往没有发病史。

慢性血源性性骨髓炎可有全身症状,也可无全身症状,每个患者症状有所不同,但X线都会发生改变且以往有发病史。

医学影像学诊断试题(问答题)1、简述医用X线特性X线是一种电磁波,具有穿透性;荧光效应;摄影效应和生物效应。

其穿透性与物质密度,厚度和X线波长有关,荧光效应是透视检查的基础;摄影效应是X线摄影的基础;电离效应涉及人体生物学方面的改变,是放射防护学和放射治疗的基础。

2、简述X线成像的基本原理一方面基于X线的穿透性,荧光效应和摄影效应,另一方面是基于人体组织有密度和厚度的差别。

当X线透过人体各种不同组织结构时,它被吸收的程度不同所以达到荧光屏或X线片上的X线量有差异。

这样可在荧光屏或X线片上形成黑白对比不同的影象骨、关节系统1、试叙述急、慢性化脓性骨髓炎的X线表现化脓性骨髓炎是由金黄色葡萄球菌进入骨髓所致,好发于儿童和少年,长骨干骺端好发。

早期(2周内)可有如下软组织改变:一、肌间隙模糊。

二、皮下组织与肌肉间分界模糊,骨质可无明显变化。

发病2周后可见骨骼改变。

开始在干骺部松质骨中出现局限性骨质疏松。

继而形成多数分散不规则形态骨质破坏区。

破坏边缘模糊。

以后骨质破坏区可能融合而成为大的破坏区。

并逐渐向骨干延伸。

可伴有病理性骨折。

骨皮质破坏可形成骨膜下脓肿并刺激骨膜引起骨膜增生。

表现为一层密度不高的新生骨与骨干平行。

以后随着病程延长。

新生骨增生明显,可形成包壳。

由于骨膜掀起和血栓性动脉炎,使骨皮质供血障碍而出现骨质坏死。

X线表现为沿骨轴形成的死骨,密度甚高。

如病变部位靠近关节,脓肿可破坏干骺端骨皮质进入关节滑膜卡内。

引起化脓性关节炎。

X线表现为关节囊肿胀。

关节间隙早期增宽,甚至脱位。

晚期变窄。

骨性关节骨质破坏。

当急性化脓性骨髓炎未得到及时而充分的治疗。

可转化为慢性化脓性骨髓炎。

X线表现为大量骨质增生,骨膜增厚,并同皮质融合,呈分层状或花边状,骨皮质增厚,髓腔硬化变窄。

骨干增粗。

外形不规则,如未痊愈,则仍可见骨质破坏和死骨。

2、试叙述脊柱结核的X线表现是骨、关节结核的最常见者。

好发于儿童和青年。

以腰椎多发。

医生拍片诊断报告词汇影像诊断报告的名词你读懂了吗?每每去医院检查,拿到报告时一头雾水,今天和朋友一起聊聊诊断的名词的意思。

问经常在CT诊断报告中有一个名词叫做“占位性病变”,什么是“占位性病变”呢?是否就意味着癌症呢?答占位性病变这个词在很多报告上都有出现,尤其是影像医学报告。

占位性变病通常是说明在一个实质的器官内长了一个东西。

器官内多了一个异物可能和肿瘤有关系,但是占位性病变只是作为一个描述,描述在正常的器官内有一个异物,多数是肿瘤,但也有可能是炎症,或者是其他病变等。

肿瘤一般分为两种:一种是老百姓常说的癌症,也就是恶性肿瘤;另一种是良性肿瘤。

良性肿瘤基本上就切掉了,不会复发;但恶性肿瘤可能存在转移和扩散的问题,需要做手术或者其他术后的辅助治疗,所以两个治疗方式是完全不一样的。

占位性病变意味着患者需要引起注意,或者需要做进一步检查来判断到底是炎症、良性肿瘤,还是恶性肿瘤。

问B超报告中还常有一个名词“血流丰富”是什么意思呢?和癌症是否有关系?答由于恶性肿瘤长得快,所以需要很多的营养,除了肿瘤自身可以分泌一些特定东西来促进生长微环境以外,还有血管、间质细胞为肿瘤细胞提供营养、帮助其不断生长。

所以血供丰富往往也是跟肿瘤相关的,但是血供丰富并不一定就是恶性肿瘤,因为有很多良性肿瘤,尤其是神经内分泌、或者和血管相关的一些肿瘤,往往也会导致血供丰富。

所以不能仅仅依赖血供丰富就说是恶性肿瘤。

问癌细胞长得非常嚣张吗?每个部位的癌细胞都长得不一样吗?答这就要说肿瘤的分类了,其实恶性肿瘤有很多种类。

例如来源于上皮组织的皮肤癌、消化道癌、肺癌等;还有一些跟肌肉、脂肪,或者是平滑肌相关的软组织肉瘤;还有淋巴瘤、神经系统肿瘤等等,其实各类肿瘤的形态差别还是很大的。

肿瘤的常见形状从不同的器官来讲,比如说肺、肠、肝肿瘤可能长得比较相似,从癌症种类来说,例如很多地方都可以长腺癌,例如食管、皮肤、口腔都能长鳞癌。

其实人体任何部位理论上讲都是可以长任何肿瘤的,在通过显微镜放大几十倍、几百倍以后所看到的样子,如果跟人体正常细胞长得很像,就叫做高分化;如果差异特别大,看上去很幼稚、很别活跃,那么就叫做低分化或未分化。

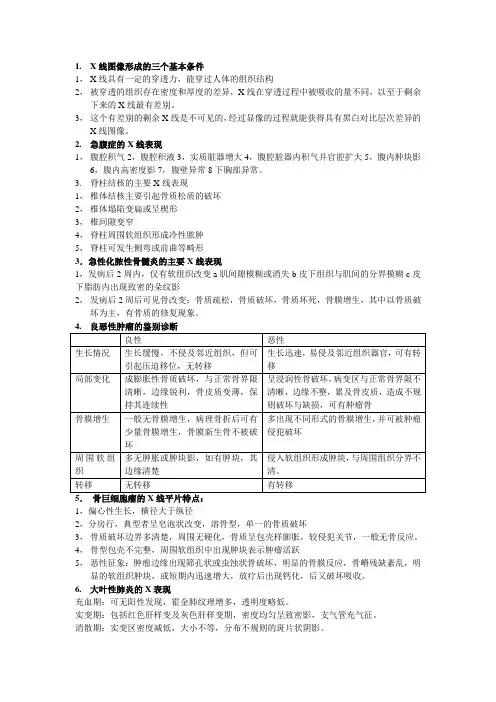

1.X线图像形成的三个基本条件1,X线具有一定的穿透力,能穿过人体的组织结构2,被穿透的组织存在密度和厚度的差异,X线在穿透过程中被吸收的量不同,以至于剩余下来的X线最有差别。

3,这个有差别的剩余X线是不可见的,经过显像的过程就能获得具有黑白对比层次差异的X线图像。

2.急腹症的X线表现1,腹腔积气2,腹腔积液3,实质脏器增大4,腹腔脏器内积气并官腔扩大5,腹内肿块影6,腹内高密度影7,腹壁异常8下胸部异常。

3.脊柱结核的主要X线表现1,椎体结核主要引起骨质松质的破坏2,椎体塌陷变扁或呈楔形3,椎间隙变窄4,脊柱周围软组织形成冷性脓肿5,脊柱可发生侧弯或前曲等畸形3.急性化脓性骨髓炎的主要X线表现1,发病后2周内,仅有软组织改变a肌间隙模糊或消失b皮下组织与肌间的分界模糊c皮下脂肪内出现致密的朵纹影2,发病后2周后可见骨改变:骨质疏松,骨质破坏,骨质坏死,骨膜增生,其中以骨质破坏为主,有骨质的修复现象。

5.骨巨细胞瘤的X线平片特点:1,偏心性生长,横径大于纵径2,分房行,典型者呈皂泡状改变,溶骨型,单一的骨质破坏3,骨质破坏边界多清楚,周围无硬化,骨质呈包壳样膨胀,较侵犯关节,一般无骨反应。

4,骨型包壳不完整,周围软组织中出现肿块表示肿瘤活跃5,恶性征象:肿瘤边缘出现筛孔状或虫蚀状骨破坏,明显的骨膜反应,骨嵴残缺紊乱,明显的软组织肿块,或短期内迅速增大,放疗后出现钙化,后又破坏吸收。

6.大叶性肺炎的X表现充血期:可无阳性发现,霍金肺纹理增多,透明度略低。

实变期:包括红色肝样变及灰色肝样变期,密度均匀呈致密影,支气管充气征。

消散期:实变区密度减低,大小不等,分布不规则的斑片状阴影。

炎症最终可完全吸收,或只留少量索深状阴影,可机化演变为机化性肺炎。

7. 房间隔缺损的X线表现肺血增多心影呈“二尖瓣”型心,右房室增大为其突出表现,尤其是右房增大是房间隔缺损是主要征象正位:两肺纹理增大,肺门血管扩张,心影呈二尖瓣型,主动脉结小,肺动脉段突出,右房室增大。

骨髓炎【病因】感染由血源性微生物引起(血源性骨髓炎);从感染组织扩散而来,包括置换关节的感染,污染性骨折及骨手术。

最常见的病原体是革兰氏阳性菌。

革兰氏阴性菌引起的骨髓炎可见于吸毒者,镰状细胞血症患者和严重的糖尿病或外伤患者。

真菌和分枝杆菌感染者病变往往局限于骨,并引起无痛性的慢性感染。

危险因素包括消耗性疾病,放射治疗,恶性肿瘤,糖尿病,血液透析及静脉用药。

对于儿童,任何引起菌血症的过程都可能诱发骨髓炎。

骨的感染伴发血管阻塞时,会引起骨坏死和局部感染扩散。

感染可穿过骨皮质播散至骨膜下,并形成皮下胀肿,后者会自发性穿透皮肤引流。

【症状】一、症状骨髓炎是指化脓性细菌感染骨髓、骨皮质和骨膜而引起的炎症性疾病,多数由血源性引起,也多由外伤或手术感染引起,多由疖痈或其他病灶的化脓菌毒进入血液而达骨组织。

四肢骨两端最易受侵,尤以髋关节为最常见。

临床上常见有反复发作,多年不愈的病例,严重影响身心健康和劳动能力。

急性骨髓炎起病时高热、局部疼痛,若诊断不及时转为慢性骨髓炎时会有溃破、流浓、有死骨或空洞形成。

重症患者常危及生命,有时不得不采取截肢保命的应急办法,使患者落下终生残疾。

二、诊断本病患者常出现局限性骨痛,发热和不适则提示骨髓炎可能。

血白细胞计数可以正常。

但ESR和C-反应蛋白几乎总是增高。

X线变化在感染后3~4周出现。

可见骨破坏,软组织肿胀,软骨下骨板侵蚀。

椎间盘间隙变窄和骨质破坏伴椎骨变短。

若X线表现不明确,可行CT检查以确定病变骨髓炎为一种骨的感染和破坏,由需氧或厌氧菌,分枝杆菌及真菌引起。

骨髓炎好发于椎骨,糖尿病患者的足部或由于外伤或手术引起的穿透性骨损伤部位。

儿童最常见部位为血供良好的长骨,如胫骨或股骨的干骺端。

骨及显示椎旁脓肿的形成,放射骨扫描在病变早期即有反映,但无法区别感染。

骨折和肿瘤,通过椎间盘间隙或感染骨的穿刺活检和手术活检。

可行细菌培养和药敏试验,从窦道取到的标本培养结果对诊断骨髓炎是不可靠的。

急性骨髓炎核磁共振成像(MRI)分析

卞光军;颜广林

【期刊名称】《井冈山大学学报(自然科学版)》

【年(卷),期】2010(031)006

【摘要】目的探讨急性骨髓炎MRI表现,提高骨髓炎的早期诊断率.方法收集21例骨髓炎患者临床及影像学资料,进行回顾性分析.结果所有21例患者在常规X线检查中,均未发现明显改变,有12例作CT检查,其中有5例又可疑骨密度异常.所有21例患者在MRI检查中均呈阳性改变.结论对于早期骨髓炎患者,X线检查未见异常时,MRI检查具有明显优势.

【总页数】3页(P105-107)

【作者】卞光军;颜广林

【作者单位】连云港市第一人民医院影像科,江苏,连云港,222002;连云港市第一人民医院影像科,江苏,连云港,222002

【正文语种】中文

【中图分类】R817.4

【相关文献】

1.急性骨髓炎核磁共振成像(MRI)分析 [J], 卞光军;颜广林

2.MRI对急性骨髓炎感染患者骨髓及软组织病变诊断价值(附60例分析) [J], 董相宇;方挺松;曾效力;彭加友;张家雄

3.多层螺旋CT(MSCT)与核磁共振成像(MRI)检查在诊断细微及隐匿性骨折的应用价值分析 [J], 程想生

4.核磁共振成像(MRI)在浆细胞性乳腺炎(PCM)诊断中的主要特征分析 [J], 冯岩

5.分析核磁共振成像(MRI)在骨质疏松性椎体压缩骨折中的诊断价值 [J], 沈星;洪嵘

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

骨髓炎X线表现1. 引言骨髓炎是一种骨骼系统常见的炎症性疾病,主要影响骨骼的骨髓组织。

X线检查是诊断骨髓炎最常用的方法之一,通过评估X线影像可以观察到特定的表现,帮助医生做出准确的诊断。

本文将重点介绍骨髓炎在X线影像上的表现。

2. X线影像特点2.1 骨质改变在骨髓炎患者的X线片上,可以观察到一系列骨质改变。

最常见的表现是局部骨质疏松,其密度明显降低。

疏松区域呈现为骨小梁稀疏、骨质破坏或吸收。

此外,有时还可以观察到局部骨骺肥大,骨钙化物形成及骨膜反应等。

2.2 软组织改变除了骨质改变外,X线影像还可以显示出骨髓炎引起的软组织改变。

在患者的X线片上,可以看到周围软组织肿胀、水肿或积液。

软组织肿胀可呈现为局部软组织影像增宽,边缘模糊。

积液则表现为局部透亮区域的增多。

2.3 关节改变骨髓炎还可以影响到患者的关节,X线影像可以显示出相关的关节改变。

常见的表现包括关节间隙变窄、骨质破坏及关节半脱位。

这些关节改变可以在X线片上清晰地显示出来,并且有助于确定骨髓炎累及到的关节范围。

3. 骨髓炎的分类及X线表现3.1 急性骨髓炎急性骨髓炎是骨髓炎的一种常见形式,其X线表现是多样且典型的。

常见的表现包括骨髓腔扩大、局部骨质疏松、局部骨膜反应等。

此外,在急性骨髓炎的早期阶段,还可以观察到局部透亮区域的增多,这是由于骨髓炎引起的软组织水肿和积液。

3.2 慢性骨髓炎慢性骨髓炎是骨髓炎的一种较少见形式,其X线表现与急性骨髓炎略有不同。

慢性骨髓炎的X线影像上常可见到局部骨骺肥大、骨钙化物形成以及骨质硬化等表现。

骨骺肥大是由于慢性炎症导致骨骺组织增生所致,可在X线片上清晰地显示出来。

3.3 继发性骨髓炎继发性骨髓炎是由其他疾病引起的一种特殊形式的骨髓炎。

X线影像上的表现与常见的骨髓炎类似,但在继发性骨髓炎的X线片上常可见到相关疾病的特定表现。

例如,在感染性骨髓炎中,X线影像上可以显示出增强的骨髓腔、骨髓质疏松以及软组织肿胀。

图9-1-1急性化脓性骨髓炎(早期)右前臂软组织弥漫性肿胀表现为:患肢软组织体积增大,软组织密度增高,肌肉与脂肪间隙模糊,脂肪层内可见条网影。

图9-1-2 急性化脓性骨髓炎(早期及病变发展过程)A.1995年11月22日,X线平片,右上臂弥漫性软组织肿胀,近端干骺端较小范围虫蚀状破坏,内侧线状骨膜增生。

B、C.1995年12月18日`,MRI,右肱骨中段小斑片状长T1、略长T2信号,周围软组织弥漫肿胀呈长T1、长T2信号(B为T1WI,C为T2WI)。

D.1995年12月18日X线平片,右肱骨上段广泛虫蚀状骨破坏,部分骨皮质破坏,周边可见线状及层状骨膜增生,软组织肿胀较前稍有消退,解剖颈病理骨折。

E.1996年2月26日X线平片,病变向慢性发展,可见较广泛骨质增生及骨膜增生,有死腔及死骨,解剖颈病理骨折,软组织肿胀已消退。

图9-1-3 急性化脓性骨髓炎(早期及发展变化)A.1975年3月15日X线平片,右股骨近端干骺端虫蚀状骨破坏,软组织明显肿胀。

B.1975年4月7日X线平片,右股骨近端干骺端广泛斑片状骨破坏,破坏区周边见部分骨增生硬化,可见骨膜增生及断裂的骨膜,软组织仍明显肿胀。

图9-1-4急性化脓性骨髓炎A.X线平片,右股骨下端干骺端斑片状骨破坏,其内见大小不等的死骨,周边见层状骨膜增生及骨膜三角形成,病变已发展至骨干中上段,周围软组织肿胀。

.MRI,右股骨中下段至骨骺板,广泛的斑片状长T1长T2信号,其内混杂斑点状低信号的骨质增生硬化灶,周围软组织弥漫肿胀。

(T1、T2)图9-1-5 急性化脓性骨髓炎伴骨骺炎股骨中下段及干骺端虫蚀样骨破坏,广泛骨膜增生及软组织肿胀,股骨远端骨骺受累。

图9-1-6 急性化脓性骨髓炎伴化脓性关节炎右股骨远端干骺端、骨骺及骨性关节面破坏,关节间隙稍变窄(侧位片),关节周围软组织肿胀。

图9-1-7 急性化脓性骨髓炎A.X线平片,股骨中下段及干骺端广泛虫蚀状骨破坏,可见线状、层状骨膜增生及被脓肿穿破形成骨膜三角。

赣南医学院一附院放射科罗石成化脓性骨髓炎是指化脓性细菌感染骨髓、骨皮质和骨膜而引起的炎症性疾病。

以病程长短分为急性和慢性两种。

急性骨髓炎以骨质吸收、破坏为主。

慢性骨髓炎以死骨形成和新生骨形成为主。

多见于2~10岁儿童。

多侵犯长骨,如胫骨、股骨、肱骨、桡骨。

病菌多为化脓球菌,偶见伤寒杆菌、布氏杆菌。

感染途径:血源性、蔓延性及外伤性。

近年来由于抗生素的广泛应用,骨髓炎的发病率显著降低,急性骨髓炎也可完全治愈,很少见转为慢性。

临床与病理滋养动脉管细菌骨髓,停留于干骺端的松慢性局限性骨脓肿。

质骨蔓延发展:以下三个途径1、直接骨髓腔蔓延2、突破骨皮质形成骨膜下脓肿,再经哈氏管进入骨髓腔3、突破骨皮质进入关节腔→侵犯关节形成化脓性关节炎临床表现:1、好发于青少年与儿童,主要侵犯四肢长骨的干骺端。

2、临床症状:起病急,发热39℃~40℃,寒颤,局部红、肿、热、痛。

转为慢性骨髓炎时会有溃破、流脓、有死骨或空洞形成3、化验:WBC↑,血沉↑,血培养(+)。

红肿热痛窦道形成X线表现:⏹1、软组织肿胀发病7~10天内,骨质改变不明显,主要为软组织肿胀,表现为肌肉间隙模糊、消失,皮下组织与肌肉间的分界不清,皮下脂肪层内出现致密的条纹状和网状阴影。

⏹2、骨质改变1)早期:骨质疏松2)2W后:松质骨内见斑片状骨质破坏,骨小梁结构模糊,边缘较模糊3)以后骨质破坏向骨干发展,范围扩大,可达骨干大部或全部4)骨破坏的同时,开始出现骨质增生,表现骨质破坏周围密度增高5)死骨形成,合并病理性骨折3、骨膜增生骨膜下脓肿刺激骨膜,在骨皮质表面形成葱皮状、花边状或放射状致密影。

病变早期骨膜增生量较少,密度较淡,随病变发展,逐渐变厚及增浓。

骨膜新生骨围绕骨干的全部或大部,即称包壳(又称骨柩)骨膜下脓肿⏹CT、MRI⏹1、CT与X线相比,CT更易发现骨内小的侵蚀破坏和骨周软组织肿胀,或脓肿形成。

但空间分辨率稍差,对急性长骨骨髓炎早期所出现的薄层骨膜反应,常难以发现。

长骨急性骨髓炎的X线特点是:一脏二破三生椿;还有死骨在后跟。

(一个穷人,首先比较脏,其次破衣烂杉;再次长期不洗澡而身上生椿;最后冻死街头。

)

X线表现

第1周:“胀”(显示软组织肿胀,皮下脂肪层模糊,增厚)

第2周:“破”(骨质破坏改变)

第3周:“椿——骨膜反应”(骨膜增生出现)

2个月左右:“死骨”(出现死骨)。

——这也是急性骨髓炎演变过程。

经典病例

软组织肿胀

骨质破坏改变

骨膜反应

小结

化脓性骨髓炎:是指涉及骨髓、骨和骨膜的化脓性炎症;多为金黄色葡萄球菌引起的血行性骨感染性疾病;附近软组织或关节感染直接延伸;开放性骨折或火器伤进入。

1临床表现

1、好发于青少年与儿童,主要侵犯四肢长骨的干骺端。

2、临床症状:起病急,发热39℃~40℃,寒颤,局部红、肿、热、痛。

3、化验:WBC↑,血沉↑,血培养(+)。

2X线表现

发病2W内可无明显之X线异常,有轻度之软组织肿胀,发病2W后,可有骨骼的X线表现。

1、软组织改变:软组织影增厚,层次模糊,肌肉间条纹状透亮间隔影模糊、消失,肌肉、皮下脂肪之分界边不清楚。

2、骨质改变:

早期可有局限性骨质疏松。

骨松质内可见斑片状骨质破坏区,骨小梁结构模糊,破坏区边缘也较模糊。

骨质破坏扩展和增多,斑片状骨质破坏逐渐融合、增大,并可累及骨皮质,侵犯大部分骨干。

虽以破坏为主,但也可见轻微之骨修复反应存在,表现为破坏区周围轻度骨质增生硬化。

也可以有死骨形成。

可合并病理性骨折。

3、骨膜反应:(为骨膜下脓肿剌激所引起),表现为密度不高且不均匀的新生骨与长骨平行。

可以是层状,葱皮样,花边样,新生骨可以包绕病骨形成包壳。

4、骨膜下型者,常有明显之骨膜增生,而无明显之骨质破坏或反有轻微的皮质糜烂。

急性病愈:软组织肿胀消退,骨质破坏不再进展和扩大,骨膜反应逐渐与骨皮质融合而消失,但由于骨修复作用的增强,骨干可略粗大。