医案研究与撰写思路与方法孙光荣

- 格式:ppt

- 大小:656.02 KB

- 文档页数:51

孙光荣医案:救子脑积水奇效,判母逆死证神奇1968年3月,株洲县某公社的一位李姓青年农民请孙光荣医生到他家出诊,说:“听说您是神医,请您去给我儿子看看病。

”孙光荣说:“不要迷信,世界上没有神医!您的儿子呢?怎么不带来?”他说‘刚满一岁,那个脑袋很大,颈根撑不起来,他妈妈也有气无力,没有办法抱来。

'’孙光荣医生只好应邀跨县服务。

路上,小李一边带路一边介绍病情:孩子的母亲身体不太好,怀孕后经常感觉没有一点力气做事,有时还有点浮肿。

孩子早产儿,生下来不到四斤。

吃了“百日饭“后孩子得过一次急性肺炎,病好了以后就觉得孩子“很艿”(株洲话:没有生气,没有精神的样子),到现在也只长出两颗牙。

有一天奶奶给孩子洗澡,突然说“怎么生了个驼背?”这才发现孩子的背有一点“驼”,而且打不得“登登”(株洲话:扶着站不起来的样子)。

当时就抱公社卫生院去看了,说是缺钙,医生开了维生素和钙片,吃了一个多月,觉得孩子好一点。

但是这二、三个月来,发现孩子脑袋越长越大,老是把头偏着或垂着,抬不起来。

上个月抱城里一家大医院看了,诊断是“脑积水”,吃了药也没有一点效果。

“我舅舅说您医术高明得很,只有请您来救苦救难了!孙光荣医生走进李家,看见老奶奶抱着孙子,孩子的母亲趟在床上。

孙光荣医生一看,孩子的“卤门未合、发枯齿迟、精神不振、声音低哑、头大如瓜、口糜唇焦、尿黄便结、纹青紫、舌干红”。

他认为:此谓“解颅”,乃先天不足、后天失调、气血之源枯萎、升降之机无力。

气血之源枯萎则无以营养共给,故发育不良、卤门未合、发枯齿迟、精神不振、声音低哑;升降之机无力则上下气血逆乱而热像纷呈,故头大如瓜、口糜唇焦、尿黄便结、纹青紫、舌干红。

法当和气血、调升降、补后天、益先、,首先益气活血,清热通便以治其标,而后补气养血,补脾益肾以治其本。

处方如下:太子参 9克生北芪 5克紫丹参 5克北柴胡 6克金银花 10克蒲公英 10克大叶青 6克胖大海 1枚车前草 5克生甘草 3克七剂,每日一剂,水煎,分多次服。

国医大师孙光荣认为,中医治疗之方药应该是“平和”的方药组合,其有“三忌”。

一忌在未固护正气的前提下施以大热、大寒、大补、大泻之剂;二忌过度滋腻,过度攻伐;三忌崇贵尚奇,动辄以昂贵难求、不可寻求之奇方怪药而求奇验。

所以,“中和组方”,就是在“中和思想”指导下,根据“中和辨证”的结果,采用的不偏不倚、调平燮和的组方用药方法。

“中和组方”的基本原则:1.遵经方之旨,不泥经方用药。

2.谨守病机,以平为期。

3.中病即止,不滥伐无过。

4.从顺其宜,病人乐于接受。

“中和”组方的用药要阴阳结合、动静结合、升降相应、收散兼融、寒热共用等。

以期在保证用药安全的前提下,达到药到病除之目的。

孙老组方思路是:1.遵经方之旨,不泥经方之药。

2.依功能组成“三联药组”,严格按君臣佐使结构组方。

3.“三联药组”注重其相须、相使、相畏、相杀;四气五味、升降浮沉。

4.药少量精,注意产地、炮制。

5.重益气活血,讲究专病专药。

6.必要时,用子母方,内外合治。

孙老经过大量的临床探索和实践,体悟出经方继承创新之心得,即以治法来定君臣佐使,再依每种治法组成每个“三联药组”。

根据确定的治则治法,每方可由1~4组构成。

必要时,还可根据病症需要,在常用药组中增减。

下面以生脉散为例说明。

生脉散源自《内外伤辨惑论·卷之中·暑伤胃气论》。

方由人参五分、麦门冬五分、五味子七粒组成。

何以谓之“生脉散”,吴昆释曰:“名曰生脉者,以脉得气则充,失气则弱,故名之。

”对于方解,原书解释详尽,云:“圣人立法,夏月宜补者,补天真元气,非补热火也,夏食寒者是也。

故以人参之甘补气,麦门冬之苦寒泄热补水之源,五味子之酸清肃燥金,名曰生脉散。

”孙真人云:“五月常服五味子,以补五脏之气,亦此意也。

”此方之要旨为甘、苦、酸并用,后贤区少章在此方加一味黄芪,组成区氏复方生脉散,即人参6g(另炖服),黄芪4.5g,五味子1.5g,麦冬4.5g。

原方之上,加一味黄芪,用于阳气未充,阴血未长,禀赋薄弱,血气不和者。

孙光荣内伤杂病多以调理气血为先导,调气活血抑邪汤因此,调整气血之间的关系,使其恢复协调平衡的状态是治疗疾病的常用法则之一。

基于此,孙老治疗内伤杂病多以调理气血为先导,具体而言,即“调气血,平升降,衡出入”。

在具体用药上,孙老多以比较稳妥的调气活血抑邪汤为处方基础。

调气活血抑邪汤以一对三联组药——“参、黄芪、丹参”组成,以使气血通调,统领其他药物“团队前进”。

孙老治疗内伤杂病的处方中,绝大多数都用到了这一组药(但病机以阳亢为主而气虚不明显者,一般不用)。

或许有人会问,人体之精也极其重要,为何以调理气血为先导,而不以调精为先导呢?这是由其不同特点决定的。

一般而言,气血以流通为顺,调气血之药以“动药”为主;而精以闭藏为贵,填精之药则以“静药”为主,而“静药”是无法担任统领其他药物“团队前进”的重任的,且妄用反生滋腻之弊(这也就是补精方剂中必配“动药”的缘故)。

所以,不能以调精作为疾病治疗的先导。

孙老在运用调气活血抑邪汤——“参、黄芪、丹参”时,又灵活使用这三味药,体现在依据病情对于“参”的选择不同,三药药量选择及比例的调整上。

气虚者,用党参;甚者,用生晒参(如案1);气虚兼有阴虚者,用太子参;气阴两虚较重者,用西洋参(如案2),且黄芪减量,“参”之用量多于黄芪;津液亏损者,可用元参(如案3)。

气虚明显者,参芪之量加大;无明显气虚血虚者,或气血虚损程度大致相当者,则三药之量大致相当。

调气活血抑邪汤的“黄芪”,多用生黄芪,因孙老认为生黄芪补气之力较炙黄芪为速。

一般而言,药物的用量分为3~5g,7~9g,10~15g等不同级别,具体依据患者病情轻重而灵活选用。

当然,这只是常规情况,并非一成不变,临床用药务必以合于病情为要(案4、案5)。

【验案举隅】案1张某,女,24岁。

2009年12月11日初诊。

病情:11岁至今经期紊乱,行经无定期,白带多,自感腹胀,腰膝冷酸,舌淡苔白脉虚细。

处方:生晒参10g 生北芪10g 紫丹参10g 益母草12g制香附10g 川郁金10g 川萆薢10g 川杜仲10g川牛膝10g 大腹皮10g 制川朴6g 桑螵蛸10g薏苡仁10g 熟附片6g 生甘草5g 全当归12g按:气虚较甚,调气活血抑邪汤中用生晒参。

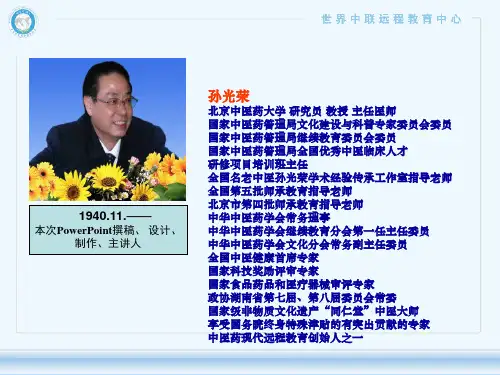

国医大师孙光荣教授学术思想探析庞国明;高言歌;张侗;娄静【期刊名称】《中医研究》【年(卷),期】2022(35)5【摘要】基于孙光荣国医大师从事医疗、教学、科研取得主要成果的学习与思悟,结合跟师临证实践,将孙师主要学术思总结为五个方面。

第一,基于道法自然、平衡阴阳的整体思维,凝练出“调气血、平升降、衡出入、致中和”的学术观点,将达平衡与调升降作为首要治疗法则;第二,基于疑难杂病症繁多变的特点和“治病求本,本于阴阳”的宗旨,凝练出“一元释病,治抓三主”的学术观点,将“六步程式明中医”作为诊治疑难杂病的基本思路;第三,基于君臣佐使与须使畏杀的用药理论,凝练出具有“攻补防引纠调”功效的药串组合,将“三联药组”作为诊治疑难杂病组方的“单元药物”进行运用;第四,基于辨证论治与“五脏安和,百病不生”的理念,凝练出“中和辨证、中和组方”的“中和思想”,将“治达中和”作为诊治目标;第五,基于整体观念与“天人合一”的认识,凝练出“形神合一、脉证合一、方药合一”的“合一思想”,将其贯穿于临床诊疗的全过程。

充分彰显了孙师辨治疑难病的主要学术经验,对读者辨治疑难病给出了实践建议,以供同道参考。

【总页数】4页(P1-4)【作者】庞国明;高言歌;张侗;娄静【作者单位】开封市中医院【正文语种】中文【中图分类】R249.2【相关文献】1.浅谈医案的写作与编辑——兼论中医大师孙光荣教授研究中医典型医案的学术思想2.国医大师孙光荣中和学术思想概述3.国医大师孙光荣教授论中医临床"六难"4.中和医派之旗在云岭飘扬!——兼贺《国医大师孙光荣教授中和医派临床经验集》出版!5.国学国医“中和”学术思想暨“明医”孙光荣教授临证经验粤港讲堂剪影因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

![[孙光荣医学专著]医学专著](https://uimg.taocdn.com/0b532014cec789eb172ded630b1c59eef8c79ac3.webp)

国医大师孙光荣论如何在医案中体现中医特色优势尹周安;孙贵香;何清湖;叶培汉;刘向华;杨玉芳;孙光荣【摘要】National Chinese Medicine Master Sun Guangrong believes that the medical case is the first-hand information on clinical evidence. The dialectical theory of traditional Chinese medicine and its academic thoughts are embodied in the medical case and have an extremely important academic status. Medical cases different from the medical records, medical cases are based on medical records and higher than the records. The following seven requirements must be required so that the advantages of traditional Chinese medicine could be highlight: the first important is the subject of a record, with incurable, rare, new, werid, and terrible diseases, and simple synptoms; curative effect and sufficient supporting information, citing medical classics can deeply explain the meaning; the summary should stress the highlights, the records should not be inconsistent; the difficulty of treatment is the emphasis; record the changes in diseases and distinguish these changes; comments and instructions are the essence of the entire medical case; the experiences display the feature, which is the key of a successful medical case.%国医大师孙光荣认为医案是医家临证的第一手资料,中医名家的辨证论治及其学术思想都具体体现在医案中,具有极其重要的学术地位.中医医案不同于病历,病历是基础,医案是在病历基础上的升华.医案必须具备以下七大要求才能凸显中医特色优势:首重选题第一宗,疑难少新怪简凶;疗效确切资料齐,引经释义意涵宏;提要突出真亮点,案体叙述莫相冲;重点凸显辨治难,方药精准要注重;证候变化述亦变,变中要显思辨功;全案精华是按语,千锤百炼莫放松;心得启迪显特色,一个亮点全案红.【期刊名称】《湖南中医药大学学报》【年(卷),期】2018(038)001【总页数】3页(P4-6)【关键词】医案;选题原则;按语;孙光荣【作者】尹周安;孙贵香;何清湖;叶培汉;刘向华;杨玉芳;孙光荣【作者单位】湖南中医药大学,湖南长沙 410208;国医大师孙光荣湖南工作室,湖南长沙 410208;湖南中医药大学,湖南长沙 410208;国医大师孙光荣湖南工作室,湖南长沙 410208;湖南中医药大学,湖南长沙 410208;国医大师孙光荣湖南工作室,湖南长沙 410208;湖南中医药大学,湖南长沙 410208;国医大师孙光荣湖南工作室,湖南长沙 410208;湖南中医药大学,湖南长沙 410208;湖南中医药大学,湖南长沙410208;国医大师孙光荣湖南工作室,湖南长沙 410208【正文语种】中文【中图分类】R249医案又称诊籍、脉案、方案、病案。

国医大师孙光荣中和学术思想概述薛武更【摘要】国医大师孙光荣教授首倡中医“中和”学术思想.“中和”贯穿其临证观、未病观与养生观.“中和思想”→“中和辨证”→“中和组方”是孙老临床辨治的学术系统.这一体系的关键是认同“中和思想”为临证之指导思想,把握“中和辨证”的元素与要领,运用“中和组方”的思路与方法.“治未病”的思想特征是:强调以人为本,防重于治;强调形与神俱,和谐平衡;强调天人合一,效法自然.其内涵包括未病先防、既病防变、病中防逆转、瘥后防复发.诊疗和养生都分为六个层级:德、道、学、法、术、器.养生总则是“合则安”,养生要领是“上善、中和、下畅”.【期刊名称】《中国中医药现代远程教育》【年(卷),期】2017(015)005【总页数】4页(P69-72)【关键词】孙光荣;中和;治未病;养生观;学术思想;国医大师【作者】薛武更【作者单位】北京市丰台区方庄社区卫生服务中心中医科,北京100078【正文语种】中文国医大师孙光荣教授,是我国著名中医临床学家、文献学家和教育家,至今执业中医临床58年。

孙老在临床上,融合丹溪、东垣两家之长,旁参百家,强调“调气血、平升降、衡出入”,首倡“中和”学术思想。

“中和”贯穿于孙老的临证观、未病观与养生观。

孙老认为,临证辨证论治有六大程式,分别是:(1)四诊审证。

凸显中医采集病证信息的特殊性;(2)审证求因。

凸显中医追究病因的准确性;(3)求因明机。

凸显中医辨识病机的合理性;(4)明机立法。

凸显中医确立法则的精准性;(5)立法组方。

凸显中医组方主旨的针对性;(6)组方用药。

凸显中医适方药物的吻合性。

“中和思想”→“中和辨证”→“中和组方”是孙老临床辨治的学术系统。

孙老指出,这一体系的关键是认同“中和思想”为临证之指导思想,把握“中和辨证”的元素与要领,运用“中和组方”的思路与方法。

1.1中和思想“中和”思想是中国传统文化中颇具特征性的哲学思想,它贯穿对宇宙和人事的认识中[1]。

孙光荣。

论治肿瘤的临证经验(三)治疗扶正祛邪是治疗肿瘤的基本治则。

临床应根据肿瘤的阶段和患者的身体状况而灵活运用扶助正气,理气活血,祛湿化痰,清热解毒,软坚散结等治法,尤其在患者羸弱之时,切不可堆砌一些清热解毒的所谓“抗癌药物”,过度使用攻伐药物,以免正气不支。

正如程国彭在《医学心悟·积聚》所言:“治积聚者,当按初、中、末之三法焉。

邪气初客,积聚未坚,宜直消之,而后和之。

若积聚日久邪盛正虚,法从中治,须以补泻相兼为用。

若块消及半,便从末治,即住攻击之药,但和中养胃,导达经脉,俾荣卫流通,而块自消矣。

更有虚人患积者,必先补其虚,理其脾,增其饮食,然后用药攻其积,斯为善治,此先补后攻之法也。

”临床上,孙老治癌基本方为自拟方——孙光荣扶正抑瘤汤,全方组成及方义如下:【君】生晒参10g 生北芪15g 紫丹参10g——益气活血【臣】天葵子15g 蛇舌草15g 半枝莲15g——清热解毒【佐】珍珠母12g 制鳖甲12g 山慈菇12g——软坚散结【使】☆☆☆☆g ☆☆☆☆g ☆☆☆☆g——补引纠和此组方思路为孙老治疗肿瘤的基本思路。

以此方为基础,临床上根据肿瘤的部位不同,而相应地加入作用于某部位的药物或加入引经药。

★论治脑瘤的临证经验脑瘤,是指发生于颅腔内的神经系统肿瘤,按其起源部位可分为原发性颅内肿瘤和继发性颅内肿瘤。

原发性脑瘤的病因尚未完全清楚,很可能是多种因素综合作用的结果。

颅脑损伤、遗传因素、射线、化学物质、病毒等可能为诱因。

中医学中没有脑瘤这个名称,散见于头痛、头风、脑鸣、厥逆、瘫痪等范围之内。

孙老认为,脑瘤的发生基本病机为正虚邪实。

正虚为本,以肝脾肾不足为主;邪实为标,以痰、瘀、热、毒等病理因素相互作用为主。

肝脾肾不足,使肝肾亏虚、髓海不足,阴虚阳亢、肝风内动;运化失司,痰湿内生;气虚痰阻,血液运行不畅,而致瘀血内生。

痰邪凝聚于脑,气血失调,瘀血内生,脉络受阻;痰瘀日久化热,毒热之邪积聚,久之而成脑瘤。

国医大师孙光荣教授临证六步法张艳宾;曹柏龙;孙光荣【摘要】孙光荣教授为第二届国医大师,中华中医药“中和医派”创始人,其学术经验可以概括为“中和”二字,即“中和辨证——中和处方——中和用药”,本文主要介绍孙光荣教授“中和”学术思想之临证六步法.孙光荣教授认为临证时当按照四诊审证、审证求因、求因明机、明机立法、立法组方、组方用药的步骤进行,辨证论治时重形神、调气血、平升降、衡出入.【期刊名称】《中国中医药现代远程教育》【年(卷),期】2016(014)024【总页数】3页(P62-64)【关键词】孙光荣;中和医派;六步法;学术思想【作者】张艳宾;曹柏龙;孙光荣【作者单位】北京中医药大学东直门医院东区内分泌科,北京101121;北京中医药大学东直门医院东区内分泌科,北京101121;北京中医药大学中医药文化研究院,北京 100029【正文语种】中文孙光荣教授为国家中医药管理局第五批全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师,第二届国医大师,北京中医药大学中医药文化研究院院长,教授,主任医师,是我国著名的中医药临床家和中医药文献学家,中华中医药“中和医派”创始人。

孙光荣教授从事中医药临床及文献研究工作60年,经过长期实践,创立了独特的组方思路,善用经方化裁治疗疑难杂症,疗效显著。

现将孙光荣教授临证六步法介绍如下:孙光荣教授临证时注重四诊合参,认为只有望闻问切统筹兼顾才能明确审查病因病机,尤其注重望诊和脉诊。

《灵枢·营卫生会》中曰:“血者,神气也。

”孙光荣教授四诊时注重通过观察形神来了解人体气血津液的盛衰,认为人体只有气血充足,脏腑得养,才能表现出良好的精神状态,正如《素问·六节藏象论》中论:“气和而生,津液相成,神乃自生。

”《灵枢》言“上工守神、下工守形”。

望神时,孙光荣教授注重病人明堂气色,观察患者颜面形、神、气、血的状态。

望形时,孙光荣教授通过观察患者形体的强弱、胖瘦、体形特点及皮、肉、筋、脉、骨五体等来诊察病情。

孙光荣教授调气活血抑邪汤临证验案3则陈瑞芳【摘要】本人跟随导师孙光荣教授学习,体会了其运用调气活血抑邪汤治疗疾病的经验,本文举其医案3则以分享其经验.这3则医案分别是腰痛、失眠和咳嗽,病证不同,但都具有相似的病机,即是“气血失和”.因此,孙老运用调气活血抑邪汤加减,调整气血平衡,扶正祛邪,治疗都取得疗效.这体现了他“重气血、调气血、扶正祛邪”的临证思路.【期刊名称】《中国中医药现代远程教育》【年(卷),期】2015(013)016【总页数】3页(P33-35)【关键词】孙光荣;医案;调气活血抑邪汤【作者】陈瑞芳【作者单位】广州中医药大学第一附属医院体检保健科,广州510405【正文语种】中文孙光荣教授是国家非物质遗产“同仁堂”20名中医药大师之一,全国第二批国医大师,主任医师,研究员,教授,北京中医药大学远程教育学院副院长,享受国务院特殊津贴的有突出贡献专家,著名中医药文献学家,中医临床家,中医药现代远程教育创始人之一。

擅长化裁“调气活血抑邪汤治疗中医内科杂病及疑难病症。

本人有幸跟随导师孙光荣教授学习,今选辑临证验案3则,以飨同仁。

案1脾肾阳虚气虚血瘀腰痛张某,女,57岁,私企高管,2013年10月20日首诊。

主诉:腰腹部畏风寒一年,深夜及冬季加重。

患者于2012年出差到哈尔滨受寒后,感觉腰骶部紧冷痛重着,继而恶寒,腹部冷感,自觉寒从内发,曾在针灸科进行温针治疗,症状时好时坏,深夜及冬季加重,喜热饮,夜眠欠佳,无腹痛腹泻,纳正常,二便调,舌淡胖有齿印、质暗红如猪肝色、苔薄白,脉沉细。

诊为腰痛,辨证脾肾阳虚,气虚血瘀。

处方:生晒参10 g,生黄芪10 g,紫丹参10 g,云茯神10 g,炒枣仁10 g,益母草10 g,川杜仲15 g,川牛膝10 g,络石藤15 g,山萸肉10 g,肉桂1 g,净水蛭6 g,车前子10 g,阿胶珠10 g,生甘草5 g。

14剂,日1剂,复煎,日温服2次。

2013年11月5日二诊,自觉睡眠得以改善,夜间畏寒有所减轻,精力较前好转,白天静坐时腰骶部仍感恶寒,舌淡暗、苔薄白,脉沉细,孙师认为,此寒非温阳能解决,重在阳虚血瘀,原方去络石藤,加路路通,与参、芪、阿胶珠同用,重在补气血通络祛寒。