浅析当代新地域建筑

- 格式:ppt

- 大小:2.27 MB

- 文档页数:15

新地域主义建筑的设计实践探析及方法研究摘要:本文融合作者多年酒店和办公设计的经验,通过几个典型案例的研究,从建筑、规划、环境、内装设计等不同的角度,总结案例的地域特征和设计手法。

结合工作中实际项目,结合实际项目,有代表性的在地域文化、自然因素、材料与技术、气候、场所空间、功能流线、规划特点、特色体验等方向着重剖析,分析案例后得出通用的设计理论及方法等。

为各位理论研究者和设计从业人员,在融入地域性特征实践中,以及地域性设计实践中,提供一定的案例借鉴。

同时,对新地域主义建筑的发展,具有理论指导意义。

关键词:新地域主义;高端办公;精品酒店;新地域主义;文化因素;自然因素;特色的体验;1新地域主义的概念新地域主义,通常是指现代建筑的形式中设计有民族的、民俗的和本地的风格,表现出地方的特色风格。

新地域主义,追溯到传统的本土主义,是建筑中的一种民间或民族风格,通过多年的建筑形态的表现,单独形成了一种富有现代性的建筑设计风格流派。

虽然如此,但是新地域主义的方式,与传统模仿古典或复制古典的地方性建筑,还是有一定区别,这些建筑仍然是属于现代建筑,它们在平面功能布置以及详细构造上都是按照现代的标准和要求进行,仅仅是把一些传统的元素等融入到建筑的外观形式上。

2 产生背景和历史根源新地域主义的出现是对现代主义的极端性进行反思的重要思潮之一。

原来的城市化和全球化,消弱了很多本有特色的地方特点。

正是因为这样,很多有责任的当代建筑师不愿照搬以前的古典建筑语言,但又不赞同美国后现代建筑师们的随意拼贴古典符号的装饰主义做法。

这时,新地域主义作为中和的方式提供了可接受的方式和灵感。

地域主义并不是一个21世纪新出来的概念,它有着耐人寻味的历史渊源。

从18世纪下半叶开始的英国风景造园运动,可以说就是地域主义建筑思想的起源之时。

3 新地域主义建筑代表人物的作品代表性人物:阿尔巴罗·西扎、L.巴拉干、B.V.多西、C.佩里、莫奈奥阿尔巴罗·西扎的理论及作品阿尔瓦罗·西扎(Alvaro Siza),出生于葡萄牙马特西诺斯,他的早期作品就反应出对“地方及乡土”的形式的探索,后来一直通过现代手法营造着葡萄牙的传统风格。

中国当代乡土建筑与地域建筑研究与启示随着城市化进程的加快,中国乡村建筑与地域建筑的保护与发展问题变得越来越突出。

在这样的背景下,对中国当代乡土建筑与地域建筑的研究与探讨显得尤为重要。

本文将就这一主题展开论述,探讨中国当代乡土建筑与地域建筑的现状、问题及发展方向,并从中寻找启示,为中国乡村建筑与地域建筑的保护与发展提供一些思考。

一、中国当代乡土建筑现状分析1.城市化进程对乡村建筑的影响随着城市化进程的不断加快,许多地方的乡村建筑逐渐失去了原有的特色和魅力。

由于快速的现代化进程,城市和乡村之间的差距越来越大,许多乡村建筑面临着改造、破坏或拆迁的局面。

2.传统建筑与现代化建筑的融合中国当代乡土建筑的发展也受到了传统建筑与现代化建筑之间融合的影响。

在当代乡村建筑的设计中,有许多设计师试图将传统建筑元素与现代建筑理念相结合,创造出独具特色的建筑风格。

这种融合不仅可以保留传统建筑的精华,同时也可以满足现代人们对舒适、安全、环保等需求。

3.乡土建筑受地域文化和气候条件的影响中国乡土建筑还受到了地域文化和气候条件的影响。

中国是一个地域文化多样、气候多变的国家,不同地区的乡土建筑风格和建筑材料等也有所不同。

例如,南方多使用红砖和木材建造房屋,北方则多使用黄土和砖瓦建造房屋。

二、中国当代乡土建筑存在问题1.乡村建筑保护问题城市化进程中,许多乡村建筑被破坏或拆迁,传统建筑文化面临着被遗忘的危险。

乡村建筑保护问题已成为当前最为突出的问题之一。

2.乡村建筑缺乏统一规划与管理相较于城市建筑,乡村建筑缺乏统一规划与管理。

在乡土建筑保护和弘扬传统文化的过程中,缺乏相关政策和规划,导致乡村建筑在改造过程中容易出现偏离传统的问题,失去文化价值和记忆。

3.乡村建筑设计缺乏创新性在当代乡土建筑设计中,过于强调传统建筑的文化和艺术价值,而忽视现代建筑的技术和创新。

这种模式导致乡村建筑多是重复性和剽窃性的作品,缺乏特色和创新性。

三、中国当代乡土建筑发展方向1.坚持“保护为主,合理利用,科学发展”的原则在乡土建筑保护和发展中,要坚持“保护为主,合理利用,科学发展”的原则,充分尊重乡土建筑的历史和文化传承,保护乡土建筑的物质和非物质遗产价值,同时兼顾现代化发展需要,实现经济、社会文化和生态的协调发展。

浅析地域建筑、本土建筑近年来,我国建筑业由于受到外来因素的影响,不少城市的建筑结构都模拟西方建筑形式,而忽略了建筑本身所处的环境、视觉触觉及乡土要素。

本文就根据地域建筑影响的广泛性,分析地域建筑对中国本土建筑未来发展的影响。

标签:全球化;地域建筑;本土建筑纵观古今中外,所有的建筑形式都有着鲜明的时代和地域特点。

随着时代的发展,要建设出合理的现代地域建筑特色,应该在不影响城市活动的原有模式下进行合理规划。

因此,对于当地居民的行为和文化的心理模式,首先我们要尊重,不能想当然。

城市发展的过程如同生物的生长过程,并不是静止不动的,它需要有规律地生长和突变。

而城市发展与创新的依据,就是城市新陈代谢的痕迹、现状以及未来。

一、本土建筑在全球化沖击下的现状分析我国的建筑事业在近十几年得到飞速发展,成就瞩目。

但随着人们对西方建筑的热烈追捧,中国的建筑师在追逐、学会西方建筑中钢筋水泥构造的同时,对具有传统中国文化特色的建筑早已抛于脑后。

国人过分推崇国外建筑的思想和形式,一味地追求所谓的艺术与时尚,却对国内的建筑文化不屑一顾,这给国内建筑的创作带来了极大的压力。

随着城市化进程的快速发展,对于地域建筑的保护、更新和发展,是建筑界当前最为紧迫的任务。

全球化的发展促进了各国经济文化的交流,人们的思维逐渐开阔,对于衡量各国经济文化的标准和尺度也逐渐统一。

但对于建筑领域来说,却受到了极大的不利影响,例如建筑审美潮流的不断变化和文化艺术所追求的“永恒”相矛盾;科学迅速发展和文化艺术之间的矛盾;传统文化与现代文化之间的矛盾等。

通过国人对于西方建筑的关注程度,在面对各形各色、纷繁复杂、铺天盖地各种建筑潮流时,很容易被国外的审美观和价值观所折服。

其实,国外的建筑设计师之所以不能完全接受中国的传统建筑文化,除了其自身的审美观和价值观,与本国的业主对建筑形式的喜好也有关系。

国人在追求外来建筑形式的同时,使得具有中国传统特色的建筑越来越少,中国传统建筑文化的研究及探索也将停滞不前,最终对于本土建筑的文化与形式将残留在人们的记忆中。

地域性建筑的改造和再生地域性建筑是指根植于特定地域文化传统的建筑形式,它们代表了当地人民的智慧和对特定地域环境的适应能力。

随着城市化进程的加快和经济发展的不断壮大,许多地域性建筑面临着改造和再生的问题。

如何在现代化的背景下保护和传承地域性建筑,成为了亟待解决的问题。

本文将探讨地域性建筑的改造和再生问题,并提出相应的对策和建议。

一、地域性建筑的特点和价值地域性建筑是一种融合了地域文化、自然环境和当地人民生活方式的建筑形式。

它们通常采用当地的建筑材料和工艺,以适应当地的气候和地质等自然条件。

地域性建筑还反映了当地人民的文化传统和审美观念,具有鲜明的地域特色和历史文化价值。

地域性建筑不仅是文化遗产的重要组成部分,更是城市和乡村的精神支撑和身份认同的象征。

在当代社会,地域性建筑已经越来越受到人们的关注和重视,被认为是一种宝贵的文化资源和历史遗产,值得加以保护和传承。

二、地域性建筑的现状及面临的挑战随着城市化进程的不断加快和经济的不断发展,许多地域性建筑在现代化的冲击下面临着严重的困境。

一方面,随着城市规划的调整和城市建设的需要,一些地域性建筑被拆除或改造,失去了原有的风貌和特色。

一些地域性建筑也面临着自然老化和外部环境的侵蚀,部分建筑已经出现了严重的损坏和安全隐患。

由于城市化进程的加速和人们生活方式的改变,一些地域性建筑已经失去了原有的功能和使用意义,变成了无人问津的“废墟”。

在这样的情况下,地域性建筑的再生和改造成为了当务之急。

三、地域性建筑的改造和再生对策1. 加强政策引导和规划引导。

政府部门可以通过出台相关政策和法规,制定专门的保护规划和修复计划,促进地域性建筑的保护和传承。

也可以通过城市规划和建设规划,合理规划和保护地域性建筑,将其融入到城市发展的蓝图之中。

2. 引入现代科技和理念。

在地域性建筑的改造和再生过程中,可以引入现代科技和理念,运用新型建筑材料和技术,提高建筑的结构稳定性和使用性能,延长建筑的使用寿命。

现代建筑设计的地域特色

现代建筑设计在追求创新与功能性的同时,地域特色的重要性日益凸显。

地域特色不仅是一种文化传承,更是建筑师在设计过程中需要深入挖掘和表达的独特元素。

它能够使建筑作品更具个性,更能融入当地的自然环境和人文背景。

首先,地域特色在现代建筑设计中体现在对自然环境的尊重和利用。

建筑师在设计过程中,需要充分考虑当地的气候、地形、植被等因素,使建筑与自然环境和谐共生。

例如,热带地区的建筑设计通常会采用宽敞的阳台、遮阳设施和通风良好的布局,以适应高温多湿的气候条件;而在寒冷地区,建筑师则会采用厚重的墙体、保温材料和紧凑的布局,以抵御严寒。

其次,地域特色在现代建筑设计中还体现在对当地文化传统的继承和发扬。

建筑师在设计过程中,需要深入了解当地的历史文化、民俗风情、宗教信仰等,将这些元素巧妙地融入建筑设计之中。

例如,中国的现代建筑设计中,常常可以看到对传统建筑元素如飞檐、斗拱、庭院等的借鉴和创新;而在伊斯兰地区的建筑设计中,可以看到对阿拉伯式拱门、穹顶、瓷砖等元素的运用。

此外,地域特色在现代建筑设计中还体现在对当地材料和技术的运用。

建筑师在设计过程中,需要充分利用当地的建筑材料和技术,既能够降低建筑成本,又能够体现地域特色。

例如,东南亚地区的建筑设计中,常常可以看到对竹子、木材等自然材料的运用;而在非洲地区的建筑设计中,可以看到对土砖、石材等当地材料的利用。

总之,现代建筑设计的地域特色是一种不可或缺的设计元素。

它不仅能够使建筑作品更具个性和魅力,更能够促进文化的交流和传承。

建筑师在设计过程中,应该充分挖掘和表达地域特色,使建筑成为连接过去与未来、传统与现代的桥梁。

现代建筑风格解析现代建筑是20世纪末以来出现的一种新型建筑风格,它突破了传统建筑形式,注重功能性、简洁性和现代感。

本文将对现代建筑风格进行解析,从外观特点、内部设计、材料运用等方面进行详细探讨,带您深入了解现代建筑的精髓。

外观特点现代建筑的外观特点主要表现为简洁、明快、线条流畅。

常见的现代建筑外墙采用玻璃幕墙和钢结构, 这种设计充分展示了现代建筑的开放性和透明感。

另外,大量采用抽象的几何形状、不规则的线条,使得建筑更富有时尚感和科技感。

同时,现代建筑不局限于传统的几何形状,还融入了许多创新元素,使得建筑更加富有变化和个性。

内部设计现代建筑内部设计注重空间的质感和流畅性。

采用开放式空间设计,打破了传统墙体限制,使得整个空间显得更加宽敞和通透。

此外,充分利用自然光线和景观资源,通过落地窗、天窗等设计手法,使室内空间与自然环境相互交融。

同时,在内部装饰上也更加注重简约、功能性和舒适度的结合,体现了现代都市人对生活质量的追求。

材料运用在材料运用方面,现代建筑偏好钢材、玻璃等工业材料来展示其简约、刚硬的特点。

高科技材料的应用使得现代建筑更加节能环保,并且给人一种时尚、科技的感觉。

而与此同时,木材、混凝土等自然材料也常被用于现代建筑中, 以呼应自然环境与城市环境和谐统一。

结语通过对现代建筑风格的解析, 我们不难发现, 现代建筑以其简约、时尚及多样化的设计风格,早已成为了城市发展的新潮流。

在未来, 我们可以期待更多具有创新精神和环保理念的现代建筑出现, 带给我们更美好的城市生活。

希望本文为您对现代建筑风格有所启发,谢谢阅读!。

新地方主义建筑新地方主义建筑,是一种近年来兴起的,注重建筑与地域文化、历史传承、社会环境和可持续发展密切结合的建筑风格。

其建筑理念和设计思路已逐渐成为当代建筑的重要代表和一种新的设计趋势。

新地方主义建筑是在人类环境问题迫切需要解决的背景下,由建筑师和城市学者提出的一种多元文化共生的设计理念。

新地方主义建筑强调建筑在地域上的文化根源,明确提出了建筑和环境不可分割的地方特征。

新地方主义建筑提倡以人为本,注重建筑的舒适性、可持续性、自然性和环保性,打造更有人性的城市。

发挥自然资源和营造环境的潜力,打造出适合人居住的区域性建筑和城市环境,是新地方主义建筑的目标。

随着城市化进程的不断加速,更加多元化、多文化的生活方式逐渐进入人们的视野。

新地方主义建筑呼吁不只是注重建筑的美学,更要注重关注文化、历史、伦理和环境等方面的问题,提高生活的质量和意义深度。

新地方主义建筑注重地域文化的保护和传承。

在新地方主义建筑的理念中,建筑是一种文化载体,建筑师应该在设计中从地方文化出发,尊重和保护地域文化和历史遗产。

新地方主义建筑不仅强调建筑的美感,更强调建筑与文化的融合,让人们在建筑中更好地感受到地域文化、历史传承的精神内涵。

新地方主义建筑以环保、可持续发展为出发点。

在设计中,建筑师必须减少对环境的破坏,尽力将建筑融入环境中去,并在建筑中使用以环保、可持续发展为基础的建材和技术。

否则,新地方主义建筑的理念也就不能实现和有效落地。

总而言之,新地方主义建筑的核心理念是在尊重环境、历史、文化大背景下,结合现代技术手段实现文化传承、环保可持续发展,并致力于打造更加人性化的城市环境。

新地方主义建筑风格受到建筑师们的关注和追捧,亦成为了建筑设计领域的一个新潮流。

M oder n sci ence 今日科苑K E Y U A N LU N TA N科苑论坛摘要:本文通过对我国改革开放以来建筑设计界的创作设计的理念的产生、发展、演变进行反思,强调了在当代建筑设计趋向的意识形态背景下如何创作适合中国文化的、回归建筑本意的建筑。

关键词:居住;地域性;独特性有人类历史,便有建筑,建筑总是伴随人类共存。

《韩非子五蠹》:“上古之世,人民少而禽兽众,人民不胜兽虫蛇,有圣人作,构木为巢,以避群害。

”据此可知:巢居可能是人类社会采用过一种原始的居住方式,随着火的发明,人类围火而居——穴居,加大了人类社会的活动范围。

直到中华民族的始祖黄帝轩辕氏教会大家建造房屋,人们才告别风餐露宿的历史,迈入居住的新纪元。

从炎黄时代开始,华夏文明已传承了四千六百八十多年。

这期间,文化兼容并蓄,建筑异彩纷呈,在建筑上形成了中国建筑的独特气息,历代的民居无疑是最能展现这种气息的典范。

当下中国,经济飞速发展,引发建筑不断升温,形形色色的建筑一夜之间呈现在大众面前,欧式的、日式的、美式的、新加坡的、香港的……真正可谓“忽如一夜春风来,千楼万楼各尽态”。

这些形态功能各异的建筑齐集一处,引发我们对中国当代新建筑的思考。

盖个电视台,把房子搞得东倒西歪,踢个球非得做个鸟巢,听个音乐非得造个鸟蛋。

这是什么建筑形态?什么行为、什么逻辑?这些搞杂耍的人生怕人家说自己不懂艺术,生怕自己老实,非要做鬼脸给人看;本来就丑,还猛化妆,生怕引不起别人的注意。

柱子都恨不得弯着斜着做,折腾死人,总想以所谓“个性化设计”来表达自己与众不同。

其缺乏建筑学的基本常识,以为自己脚下没有地球引力了。

也不知是从哪一天开始,住宅楼上的小帽子又变成了一片片小挑板。

最近,举国上下的住宅顶上更是五花八门,这种涂脂抹粉的小手段几乎与建筑本体毫无关系。

不禁也要问,这是哪门子艺术?建筑学在中国的发展经历了不同于西方的过程。

中国建筑从殷商时代开始至今三千多年形成了自身独特的建筑体系。

对于现代主义建筑的理解1. 现代主义建筑的起源与发展现代主义建筑是20世纪初期兴起的一种建筑风格,它在建筑设计、材料选择、结构构造等方面与传统建筑风格有着明显的区别。

现代主义建筑起源于欧洲,特别是德国和荷兰等国家,随后迅速传播到世界各地。

它在设计理念上追求简洁、功能性和实用性,注重材料的新颖性和先进性,以及结构的合理性和稳定性。

现代主义建筑以其独特的风格和理念对当时传统建筑界产生了重要影响。

2. 现代主义建筑的设计理念现代主义建筑强调“形式追随功能”,注重实用性与功能性。

它摒弃了繁琐复杂、装饰华丽的传统装饰风格,采用简洁明了、线条简练的设计语言。

现代主义建筑概念上提出“空间即形式”的观点,即空间本身就是一种形式。

3. 现代主义建筑与材料选择现代主义对于材料选择有着独特的追求。

它追求新颖、先进的材料,如钢、玻璃、混凝土等。

这些材料具有强度高、耐久性好、施工方便等特点,使得现代主义建筑能够实现更大的空间自由度和创造力。

4. 现代主义建筑与结构构造现代主义建筑强调结构的合理性和稳定性。

它采用钢结构和混凝土结构等新型结构体系,使得建筑能够实现更大跨度和高度。

这种新型结构体系不仅提高了建筑的空间利用率,还增强了建筑的稳定性和安全性。

5. 现代主义建筑与城市规划现代主义建筑对于城市规划有着重要影响。

它提倡将城市规划与社会发展相结合,注重功能分区和交通便利。

现代主义建筑倡导将人类活动空间分为不同功能区域,如住宅区、商业区、工业区等,并通过良好的交通网络将这些功能区域连接起来。

6. 现代主义建筑在世界各地的发展自20世纪初以来,现代主义建筑在世界各地得到了广泛的发展和应用。

在欧洲,现代主义建筑以其独特的风格和理念对建筑界产生了深远的影响,如德国包豪斯学派和荷兰“新建筑”运动。

在美国,现代主义建筑发展迅猛,如芝加哥学派和国际风格等。

在亚洲,现代主义建筑也得到了广泛应用,如日本的“新陈列馆”等。

7. 现代主义建筑的争议与反思尽管现代主义建筑在设计理念、材料选择、结构构造等方面取得了许多创新与突破,但它也面临着许多争议与反思。

关于新时期地域建筑的探索摘要:建筑文化的进步和发展,既包含着地域性文化向国际性文化的转化,也包含着国际性文化对地域文化的吸收与融合。

在全球化的背景下,地域建筑同时面临着机遇和挑战,我们要抓住这一机遇,通过与国际社会文化的交流和对话,拓展自己的视野,也扩大中国文化对世界的影响,创造出符合中国发展特色的建筑。

关键词:全球化传统文化地域建筑“全球化”一词从二十世纪九十年代风行至今,“全球化”既是一种客观事实,也是一种发展趋势,它都影响着世界的历史进程,影响着中国的发展进程。

中国加入wto和在2008年成功举办了奥运会以及今年主办世博会更使中国人感受到融入全球经济、政治、文化的步伐在加快,其中建筑的全球统一化成为发展趋势之一。

一.地域建筑地域建筑在文中指符合当地的地形、地貌和气候等自然条件,运用当地的地方新材料、能源和建造技术,吸收包括当地建筑形式在内的建筑文化成就,有其他地域没有的特异性的建筑,并存在一定的经济性。

影响地域建筑发展的内在因素主要有以下3点1.内在因素:由地域建筑的气候条件、自然资源等构成的环境因素;2.外在因素:由地域的社会组织结构、经济形态、宗教信仰、传统生活方式和审美情趣所构成的社会文化因素;3.现实因素:由当时当地的结构形式,构筑技术及装饰工艺等构成的经济技术因素。

这3个内在因素都不是孤立的,都要与其他因素互为补充,共同影响与促进地域建筑的发展。

二.地域建筑与全球化发展全球化发展给地域建筑带来了不小的变化和影响。

一方面带来了前所未有的机遇,各国、各地区不同特色的建筑理沦和建筑技术成果成为全球建筑研究和创作的共同财富,促使建筑不断向前发展。

另一方面,各国的建筑文化也不同程度地受到了全球化的冲击。

雷同的发展模式和单一的价值取向正在消蚀各地区珍贵的地域文化,在全球一体的系统化操作方式下吞噬了各个地域的文化差异性瓦解了传统文化的价值并漠视了过去的一切。

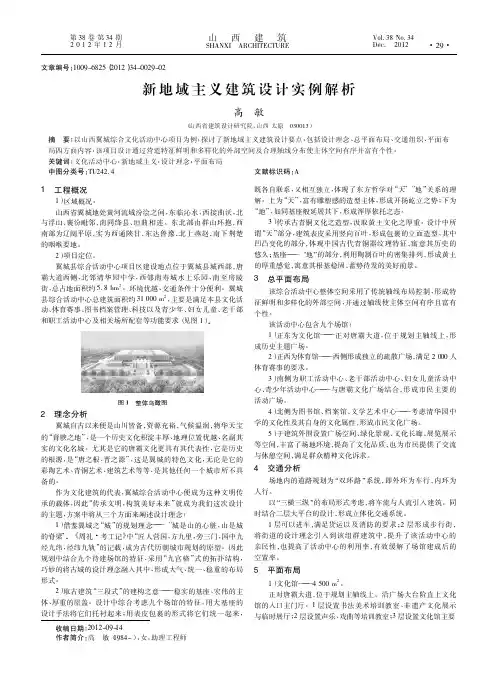

在今天,无论是北京、上海,或是香港、新加坡,还是纽约、多伦多,许多城市都失去个性,彼此十分相似(图1)。

浅析现代地域建筑的设计特点摘要:地域性建筑是一个地区、一个城市的宝贵资源和财富,地域性建筑的保护与开发有利于增加地区的文化底蕴和传统特色。

关键词:地域性、文化、传统地域性建筑是一个地区、一个城市的宝贵资源和财富,地域性建筑的保护与开发有利于增加地区的文化底蕴和传统特色。

地域性建筑不同于一般的老、旧建筑,它拥有着独特的不可替代的文化艺术价值,反映了不同时期的社会物质与文化生活,是对社会历史的现实反映。

1、设计背景聂拉木县隶属于西藏自治区日喀则市,喜马拉雅山与拉轨岗日山之间,东、北、西三面分别与定日、昂仁、萨嘎、吉隆四县交接,南与尼泊尔王国毗邻。

聂拉木县在尼泊尔“4.25”地震中受灾严重,县城多数房屋受损严重,重建后的聂拉木县城将成为国内与尼泊尔、不丹等国主要的贸易口岸。

聂拉木县城建筑及附近民居具有典型的藏式建筑风格,同时又具有部分南亚(尼泊尔、不丹)特征。

项目设计力求将聂拉木县建设成为具有西藏民族风情和聂拉木地域特色的美丽山城,边陲明珠。

同时,由于项目的特殊性,设计与建设周期短,采用多样而便捷的设计方式迅速达到这一目标成为重点。

2、创作原则(1)与当地人的行为相适应满足人的生活需求是建筑最本质的属性,因此建筑的形式与内容在很大程度上取决于功能要求。

建筑由于人的行为模式而产生的特征,是建筑在人的方面的地域性表现。

项目设计充分考虑当地人的生活习惯,如宗教信仰、房屋布局、建筑肌理等,建筑总体布局遵循城市原有肌理,重现人们记忆中城市空间及街巷关系,不同功能建筑区位的选择也尽可能的与原貌接近,同时进行适当的优化调整,充分考虑当地民众的情感因素。

(2)与自然环境相适应地域建筑与自然环境的适应性体现为建筑自然方面的地域性。

建筑在一定的自然条件下必然产生一定的适应性特征,这种特征就是建筑在自然方面的地域性表现。

地域建筑的创作过程不只是对自然环境的简单回应,它同时还是对传统建筑自然方面地域性特征的学习和借鉴。

如聂拉木当地建筑,墙体厚重,南向开大窗,北向小窗或无窗,南低北高,布局上一般背靠山体,庭院虽然小但光线充足,适应了低温度、高海拔、太阳高度角大的自然环境。