敦煌残卷《大乘起信论略述卷上》破体书风评析

- 格式:pdf

- 大小:658.53 KB

- 文档页数:5

公元5-6世纪长安佛学界关于佛性问题的讨论作者:袁志伟来源:《人文杂志》2019年第09期内容提要佛性问题是公元5-6世纪长安佛学界探讨的核心理论问题,对这一问题的探讨主要包括以下内容:首先,长安佛学界对佛性内涵的理解经历了由“客观真理”到“主观心性”的转变,逐渐形成了以佛性为核心,倾向于“一心开二门”的真如缘起义理体系;其次,将涅槃境界视为自我意识的升华,随着各派佛学思想的综合,逐渐从心性主体的角度来理解涅槃境界;再次,将“禅定为主,定慧并重”的修行方式作为成佛的主要途径。

这一时期的长安佛性思想对隋唐时期中国佛学思想主题的转变,以及中国佛教诸宗派的建立等方面产生了重要影响。

关键词长安佛学佛性论涅槃境界修行论〔中图分类号〕B948 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕0447-662X(2019)09-0070-08长安佛教在中国佛教史上具有重要的地位,长安佛学也是研究魏晋南北朝及隋唐佛教哲学的典型案例。

本文的考察时段为公元5世纪初鸠摩罗什圆寂(413年)后至公元6世纪末隋朝建立(581年)前的一百六十多年时间。

史传中对这一时期长安佛教①的记载较少,学界对其佛学思想的具体内涵和特点也关注较少,因此本文的讨论有其必要性。

实际上,这一时期的长安佛学思想具有承前启后的重要意义,它一方面继承和发展了汉魏两晋长安地区的佛学传统及理论成果,另一方面为隋唐中国佛教诸宗派的创立准备了思想条件。

本文拟围绕5-6世纪长安佛学界对其核心论题即佛性问题的讨论,理清这一时期佛性思想的主要观点及理论创新,及其在中国佛学史上承前启后的意义。

佛教传入中国后,其佛学思想主题逐渐由对性空佛理的讨论发展为对佛性本体的探讨。

经过汉魏两晋时期的初期“格义”,中国佛教思想界开始以玄学思维的“有无之辩”及本体思维的“本末之辩”理解“缘起性空”和般若实相,而伴随着北凉昙无谶《涅槃经》的译传流布,佛教思想界逐渐将关注重点转向对佛性及涅槃境界等理论问题的探讨。

2024学年成都市高三语文第二次模拟检测试卷(试卷满分150分,考试时间120分钟)2024.12一、现代文阅读(37分)(一)现代文阅读I(共5小题,19分)材料一:就文化而言,最有价值的往往是正在生成和正在消逝的部分。

对处于第三次文化裂变【注】中的乡村社会而言,正在生成的便是信息化、全球化及其所带来的种种新的文化观念、生产生活方式和美丽乡村。

而正在消逝的则是乡村社会数千年建构起来的宗族伦理、文化规则、风俗习惯、生产生活方式,甚至其存在的空间——传统村庄。

作家们敏感地意识到作为传统乡村社会实体的一些“村庄”,正在成为逐渐远去的文化背影。

这与大批农村劳动力进城和城镇化建设密切相关。

由此,作为亲密关系存在空间和宗族伦理文化生成地的村庄正在解体。

正是由于村庄成为一种正在消逝的文化,新乡村叙事才集中爆发出了从未有过的书写“村庄”的热潮,如刘亮程的“一个人的村庄”、阿来的机村、贾平凹的清风街、孙惠芬的上塘村、梁鸿的梁庄等。

作家们尽管风格各异,但却不约而同地开始与自己心中的“村庄”做最后的告别,有的甚至直接将作品命名为《即将消失的村庄》(赵本夫)、《最后的村庄》(曹乃谦)。

这批书写村庄的作品,以不同的方式表达了留住村庄的情怀,并由此生发出文化“乡愁”主题,为正在消逝的村庄唱出深沉的挽歌。

这曲多声部的挽歌,唱出的是具有深远历史回音的“乡愁”主题。

这个时期的乡愁,既不同于鲁迅所说的“侨寓文学的作者”们“隐现着”的“乡愁”,也不同于余光中远离故土的“乡愁”。

鲁迅所说的那些“侨寓”北京的作家们对故土的“胸臆”,只是居住在城市里的人对故土的怀恋和想象,诸如“蹇先艾叙述过贵州,裴文中关心着榆关”,事实上,也应包括沈从文之于湘西。

而其时的贵州、榆关、湘西都还是完好无损地存在着、延续着的乡村社会,他们“愁”的只是自己主观上的怀恋、想象和与他们生活的城市之间的文化反差。

所以说,那时的乡土文学与其说是在写乡土,不如说是在写作家自己的“胸臆”。

2023-2024学年湖北省襄阳市优质高中高三下学期联考语文试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。

写在试题卷、草稿纸上均无效。

2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。

1、阅读下面的文字,完成下面小题。

①新冠肺炎疫情发生后,文艺工作者积极投入文艺创作,诗歌、绘画、书法、舞蹈等呈现井喷之势,形成了特殊时期的“抗疫文艺”现象。

②如何深化“抗疫文艺”书写?笔者认为应向中国美学精神礼敬,继承和弘扬中华民族直面灾难的大智大勇、顽强抗争的人文情怀;向抗疫现实靠拢,深入观察和把握党中央坚决打赢疫情防控阻击战的决策部署和显著成效,了解抗疫一线和身边可歌可泣的抗疫事迹,以及普通老百姓的悲欢离合故事;向灾难书写的纵深掘进,努力探寻“抗疫文艺”独特的内在美学意味和特定表达形式,在艺术追求中凸显当代中国“抗疫文艺”的风格特征和艺术气派。

因此,应从“国本、人本、事本、文本”四个方面提高认知把握能力和提升艺术表现水平。

③国本,即一国之本,是中国特色社会主义根本制度。

“文变染乎世情,兴废系乎时序。

”在观察感悟和艺术反映防控阻击新冠肺炎疫情现实时,应自觉摒弃轻信谣言、恶意抹黑等创作歪风邪气,书写和记录这场举国上下同仇敌忾的疫情防控阻击的人民战争,彰显中国人民“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”“同时间赛跑、与病魔较量,坚决遏制疫情蔓延势头,坚决打赢疫情防控阻击战”的中国精神,为国家抗疫奉献艺术力量。

④人本,即以人为本,把人民生命安全和身体健康放在第一位。

这次疫情来势凶猛、波及面广,直接影响到每个人的生命安全。

艺术触角须与生命关怀、人性美善融入,才可能发现患者、医护人员、志愿者以及隔离在家中普通老百姓的生存状态和思想情绪,尤其是对逝者及其家庭成员的情感抚慰和精神激励,是文艺搭建安抚疏通渠道和体现人道情怀的特殊价值所在。

广东省梅州市2024届高三一模考试语文试题一、现代文阅读(35分)(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,17分)阅读下面的文字,完成Ⅰ~5题。

人工智能写作的最终效果取决于人李斌①文学写作首先是一种文字的排列组合游戏,从理论上说,任何文学作品都以语音、词语为基本单位,人工智能写作也可视为信息的排列组合。

拥有庞大语料库是人工智能的天然优势,对程序化的数字内容进行排列组合是其属性特长。

人工智能的文学写作过程类似于把小孩领进文字积木的海洋,他随手抓起的文字积木按照某种逻辑就能排列组合成若干篇文章,小学作文训练就是让孩子尝试文字排列组合的游戏。

②尽管人工智能不像人类大脑那么精密复杂,但它只需要简单专一的特长思维就能在特定方面超越人类。

这种思维能力并不必然对人类构成威胁,也不一定使其变成比人类更高级的智慧体。

因为任何进化都充满变数和巧合,并不完全遵循从量变到质变的线性发展过程,就算基因突变也难以彻底突破种质边界:在生命存在范式方面,碳基生命仍然不能突破碳水化合物的边界进化成其他非碳水化合物形态;在功能方面,哪怕乌鸦已被科学家证明具备一定逻辑能力,经过训练能说会唱,它也无法成为语言工作者和音乐家。

③基于现代科技的人工智能,得益于数智规则和矩阵逻辑,成为拥有超强模仿条件和能力的存在,但也受限于此。

尽管有人说《机忆之地》是百分百人工智能创作,但其实它是用了约3小时、66次对话提示人工智能生成43061个字符。

最后从中复制出5915个字符形成的作品。

学者黄鸣奋认为,人工智能在文字排列组合上已远超人类作家的生产速度,但其文学写作时的人为选择还在发挥决定性作用,不论是程序设计还是文本筛选都如此。

④人类写作遵循并经由“物—我—文”转化律对文字赋能,讲究神来之笔,追求打破常规,强调个人与众不同的美感,此中起决定作用的就是人类神秘的碳基大脑天生的特殊性。

譬如“红杏枝头春意闹”“春风又绿江南岸”异曲同工,众多《无题》风味不同,两篇同名散文《桨声灯影里的秦淮河》各有千秋。

江西省南昌市2024届高三第一次模拟考试语文试题本试题卷全卷满分150分。

考试用时150分钟。

★祝考试顺当★本试卷分第Ⅰ卷(阅读题)和第Ⅱ卷(表达题)两部分,第Ⅰ卷第1页至第7页,第Ⅱ卷第7页至第8页。

考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。

满分150分,考试用时150分钟。

【留意事项】1.答题前,考生务必用黑色碳素笔将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号在答题卡上填写清晰。

2.每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。

如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。

在试题卷上作答无效。

第Ⅰ卷阅读题(70分)一、现代文阅读(35分)(一)论述类文本阅读(9分,每小题3分)阅读下面的文字,完成1-3题。

殷商王朝是中国历史上一个重要朝代,时间约从公元前17世纪到公元前11世纪。

现存的殷商文学文献大致可以分为三大类别:第一类是干脆传承于今的第一手的殷商文学文献,即甲骨卜辞和铜器铭文;其次类是经过后世传抄,但是早在春秋以前就已经被时人所认可的殷商文献;第三类是在周汉时代的历史文献中记载下来的有关殷商时代的遗诗遗文、神话传闻等。

甲骨卜辞、铜器铭文、记载中的典册文献,它们之间相互独创、相互印证,共同构建了殷商文学的历史。

从今,中国文学脱离了传闻的时代,步入了一个有文字记载的新的时代。

甲骨文带给殷商文学的意义,首先是它的文字载体意义。

这些文字数量浩大,结构完整,它们不仅已经是相当成熟的文字。

而且已经具有相当的叙事条理,甚至有了基本的文例程式,一篇典型的甲骨卜辞会同时包括叙辞、命辞、占辞、验辞四大部分,有着完整的叙事结构,辞汇丰富,语言简洁,体现了叙事文的初步技巧,因而我们可以将其纳入早期的文学范畴,它本身就构成了殷商文学的重要组成部分。

可以与甲骨文同日而语的是铜器铭文。

将殷商铜器铭文上的文字与甲骨文字进行比较,会发觉二者在字形结构的组合上有很多共同之处。

但是作为铸造在青铜器上的铭文,因为其书写工具不同,方式不同,记述功能不同,二者之间又有不同的文字特征。

朗读者余秋雨《莫高窟》、季羡林《在敦煌》朗读嘉宾:樊锦诗和好友1莫高窟对面,是三危山。

《山海经》记,“舜逐三苗于三危”。

可见它是华夏文明的早期屏障,早得与神话分不清界线。

那场战斗怎么个打法,现在已很难想像,但浩浩荡荡的中原大军总该是来过的。

当时整个地球还人迹稀少,哒哒的马蹄声显得空廓而响亮。

让这么一座三危山来做莫高窟的映壁,气概之大,人力莫及,只能是造化的安排。

公元三六六年,一个和尚来到这里。

他叫乐樽,戒行清虚,执心恬静,手持一枝锡杖,云游四野。

到此已是傍晚时分,他想找个地方栖宿。

正在峰头四顾,突然看到奇景:三危山金光灿烂,烈烈扬扬,像有千佛在跃动。

是晚霞吗?不对,晚霞就在西边,与三危山的金光遥遥相对应。

三危金光之迹,后人解释颇多,在此我不想议论。

反正当时的乐樽和尚,刹那时激动万分。

他怔怔地站着,眼前是腾燃的金光,背后是五彩的晚霞,他浑身被照得通红,手上的锡杖也变得水晶般透明。

他怔怔地站着,天地间没有一点声息,只有光的流溢,色的笼罩。

他有所憬悟,把锡杖插在地上,庄重地跪下身来,朗声发愿,从今要广为化缘,在这里筑窟造像,使它真正成为圣地。

和尚发愿完毕,两方光焰俱黯,苍然幕色压着茫茫沙原。

不久,乐樽和尚的第一个石窟就开工了。

他在化缘之时广为播扬自己的奇遇,远近信士也就纷纷来朝拜胜景。

年长日久,新的洞窟也一一挖出来了,上自王公,下至平民,或者独筑,或者合资,把自己的信仰和祝祈,全向这座陡坡凿进。

从此,这个山峦的历史,就离不开工匠斧凿的叮当声。

工匠中隐潜着许多真正的艺术家。

前代艺术家的遗留,又给后代艺术家以默默的滋养。

于是,这个沙漠深处的陡坡,浓浓地吸纳了无量度的才情,空灵灵又胀鼓鼓地站着,变得神秘而又安详。

2从哪一个人口密集的城市到这里,都非常遥远。

在可以想像的将来,还只能是这样。

它因华美而矜持,它因富有而远藏。

它执意要让每一个朝圣者,用长途的艰辛来换取报偿。

我来这里时刚过中秋,但朔风已是铺天盖地。

一路上都见鼻子冻得通红的外国人在问路,他们不懂中文,只是一叠连声地喊着:“莫高!莫高!”声调圆润,如呼亲人。

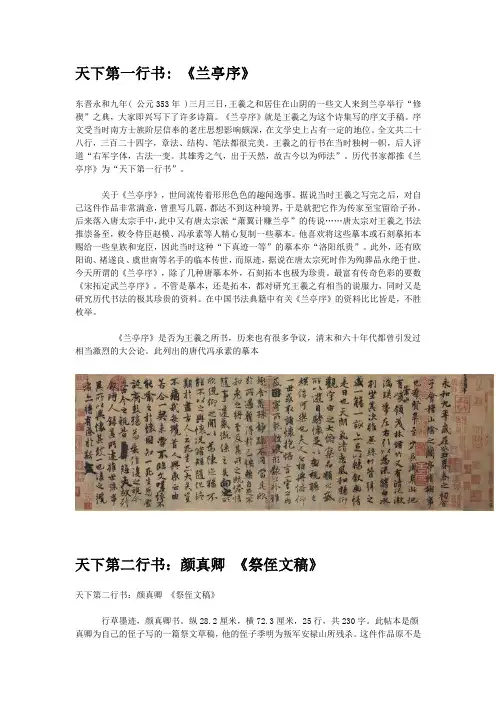

天下第一行书: 《兰亭序》东晋永和九年( 公元353年 )三月三日,王羲之和居住在山阴的一些文人来到兰亭举行“修禊”之典,大家即兴写下了许多诗篇。

《兰亭序》就是王羲之为这个诗集写的序文手稿。

序文受当时南方士族阶层信奉的老庄思想影响颇深,在文学史上占有一定的地位。

全文共二十八行,三百二十四字,章法、结构、笔法都很完美。

王羲之的行书在当时独树一帜,后人评道“右军字体,古法一变。

其雄秀之气,出于天然,故古今以为师法”。

历代书家都推《兰亭序》为“天下第一行书”。

关于《兰亭序》,世间流传着形形色色的趣闻逸事。

据说当时王羲之写完之后,对自己这件作品非常满意,曾重写几篇,都达不到这种境界,于是就把它作为传家至宝留给子孙。

后来落入唐太宗手中,此中又有唐太宗派“萧翼计赚兰亭”的传说……唐太宗对王羲之书法推崇备至,敕令侍臣赵模、冯承素等人精心复制一些摹本。

他喜欢将这些摹本或石刻摹拓本赐给一些皇族和宠臣,因此当时这种“下真迹一等”的摹本亦“洛阳纸贵”。

此外,还有欧阳询、褚遂良、虞世南等名手的临本传世,而原迹,据说在唐太宗死时作为殉葬品永绝于世。

今天所谓的《兰亭序》,除了几种唐摹本外,石刻拓本也极为珍贵。

最富有传奇色彩的要数《宋拓定武兰亭序》。

不管是摹本,还是拓本,都对研究王羲之有相当的说服力,同时又是研究历代书法的极其珍贵的资料。

在中国书法典籍中有关《兰亭序》的资料比比皆是,不胜枚举。

《兰亭序》是否为王羲之所书,历来也有很多争议,清末和六十年代都曾引发过相当激烈的大公论。

此列出的唐代冯承素的摹本天下第二行书:颜真卿《祭侄文稿》天下第二行书:颜真卿《祭侄文稿》行草墨迹,颜真卿书。

纵28.2厘米,横72.3厘米,25行,共230字。

此帖本是颜真卿为自己的侄子写的一篇祭文草稿,他的侄子季明为叛军安禄山所残杀。

这件作品原不是作为书法作品来写的,由于心情极度悲愤,情绪已难以平静,错桀之处增多,时有涂抹,但正因为如此,此幅字写得凝重峻涩而又神采飞动,笔势圆润雄奇,姿态横生,纯以神写,得自然之妙。

2021年高考语文真题试卷(全国Ⅱ卷)一、现代文阅读(36分)(共3题;共36分)1.阅读下面的文字,完成小题。

杜甫之所以能有集大成之成就,是因为他有可以集大成之容量。

而其所以能有集大成之容量,最重要的因素,乃在于他生而禀有一种极为难得的健全才性——那就是他的博大、均衡与正常。

杜甫是一位感性与理性兼长并美的诗人,他一方面具有极大极强的感性,可以深入到他接触的任何事物,把握住他所欲攫取的事物之精华;另一方面又有着极清明周至的理性,足以脱出于一切事物的蒙蔽与局限,做到博观兼美而无所偏失。

这种优越的禀赋表现于他的诗中,第一点最可注意的成就,便是其汲取之博与途径之正。

就诗歌体式风格方面而言,古今长短各种诗歌他都能深入撷取尽得其长,而且不为一体所限,更能融会运用,开创变化,千汇万状而无所不工。

我们看他《戏为六绝句》之论诗,以及与当时诸大诗人,如李白、高适、岑参、王维、孟浩然等,酬赠怀念的诗篇中论诗的话,都可看到杜甫采择与欣赏的方面之广;而自其《饮中八仙歌》《曲江三章》《同谷七歌》等作中,则可见到他对各种诗体运用变化之神奇工妙;又如从《自京赴奉先县咏怀五百字》《北征》及“三吏”“三别”等五古之作中,可看到杜甫自汉魏五言古诗变化而出的一种新面貌。

就诗歌内容方面而言,杜甫更是无论妍媸巨细,悲欢忧喜,宇宙的一切人物情态,都能随物赋形,淋漓尽致地收罗笔下而无所不包,如写青莲居士之“飘然思不群”,写空谷佳人之“日暮倚修竹”;写丑拙则“袖露两肘”,写工丽则“燕子风斜”;写玉华宫之荒寂,予人以一片沉哀悲响;写洗兵马之欢忭,写出一片欣奋祝愿之情、其涵蕴之博与变化之多,都足以为其禀赋之博大、均衡与正常的证明。

其次值得注意的,则是杜甫严肃中之幽默与担荷中之欣赏,我以为每一位诗人对于其所面临的悲哀与艰苦,都各有其不同的反应态度,如渊明之任化,太白之腾跃,摩诘之禅解,子厚之抑敛。

东坡之旷观,六一之遣玩,都各因其才气性情而有所不同,然大别之,不过为对悲苦之消融与逃避。

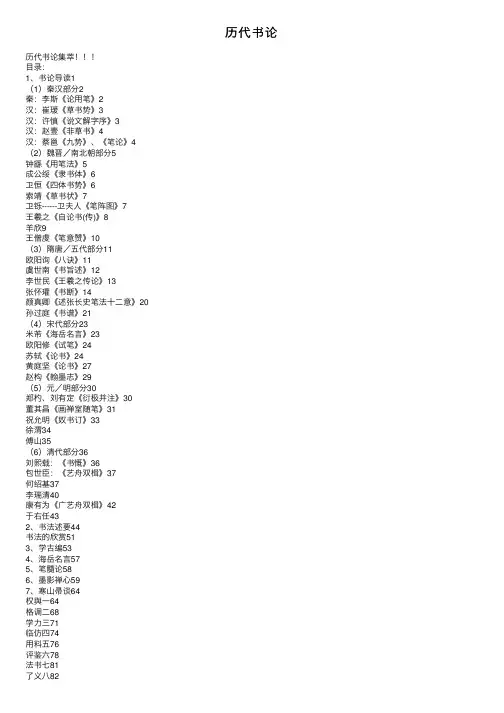

历代书论历代书论集萃!!!⽬录:1、书论导读1(1)秦汉部分2秦:李斯《论⽤笔》2汉:崔瑗《草书势》3汉:许慎《说⽂解字序》3汉:赵壹《⾮草书》4汉:蔡邕《九势》、《笔论》4(2)魏晋/南北朝部分5钟繇《⽤笔法》5成公绥《⾪书体》6卫恒《四体书势》6索靖《草书状》7卫铄------卫夫⼈《笔阵图》7王羲之《⾃论书(传)》8⽺欣9王僧虔《笔意赞》10(3)隋唐/五代部分11欧阳询《⼋诀》11虞世南《书旨述》12李世民《王羲之传论》13张怀瓘《书断》14颜真卿《述张长史笔法⼗⼆意》20孙过庭《书谱》21(4)宋代部分23⽶芾《海岳名⾔》23欧阳修《试笔》24苏轼《论书》24黄庭坚《论书》27赵构《翰墨志》29(5)元/明部分30郑杓、刘有定《衍极并注》30董其昌《画禅室随笔》31祝允明《奴书订》33徐渭34傅⼭35(6)清代部分36刘熙载:《书慨》36包世⾂:《艺⾈双楫》37何绍基37李瑞清40康有为《⼴艺⾈双楫》42于右任432、书法述要44书法的欣赏513、学古编534、海岳名⾔575、笔髓论586、墨影禅⼼597、寒⼭帚谈64权舆⼀64格调⼆68学⼒三71临仿四74⽤料五76评鉴六78法书七81了义⼋82附录:⾦⽯林绪论848、⼴艺⾈双楫88原书第⼀(88)尊碑第⼆(90)购碑第三(90)体变第四(93)分变第五(93)说分第六(95)本汉第七(97)传卫第⼋(98)宝南第九(99)备魏第⼗(99)取隋第⼗⼀(100)卑唐第⼗⼆(101)体系第⼗三(102)导源第⼗四(103)⼗家第⼗五(103)⼗六宗第⼗六(104)碑品第⼗七(105)碑评第⼗⼋(105)余论第⼗九(106)执笔第⼆⼗(106)缀法第⼆⼗⼀(108)学叙第⼆⼗⼆(109)述学第⼆⼗三(110)榜书第⼆⼗四(110)⾏草第⼆⼗五(111)⼲禄第⼆⼗六(112)论书绝句第⼆⼗七(114)历代书论书论导读中国书法是⼀种独特艺术。

它不仅是中华民族⽂化遗产中的瑰宝,也是世界艺术殿堂中的⼀朵奇葩。

河南省2024年高考语文模拟试卷及答案35分)现代文阅读Ⅰ材料一:中国画笔墨的发展与创新从来就没有停止过,随着历史发展,各画科创造出丰富的时尚样式,创新层出不穷,但这些创新从来没有离开笔墨的核心价值。

每一个时代艺术风格的变迁或确立,都是由社会历史文化的合力所促成。

清代石涛作为当时最具创造力的山水画家,崇尚“笔墨当随时代......”和“我自用我法”,被后世冠以“革新派”的称号。

作为创新思想活跃的绘画大师,石涛论画思想中屡见讲求创新的论述,如《苦瓜和尚画语录·变化章》云:“我自发我之肺腑,揭我之须眉。

”这确实有一反传统的气势,殊不知这一章的要旨却是“借古以开今”,强调“古”与“今”的辩证关系。

后来,无论傅抱石还是吴冠中,也深谙其中的理意,他们虽然都强调艺术的时代性,但在具体实践中始终坚守中国画笔墨的核心价值。

事实上,细读石涛绘画思想最主要载体的《苦瓜和尚画语录》,可以明白石涛反对仿古摹古之风,但他从没有反叛过笔墨审美本体。

石涛的艺术思想,更强调顺其自然、求真求美,而非一味求新。

只追求新颖面目的创新往往难登大雅之堂。

据唐代段成式《酉阳杂俎》卷六记载,唐代有个叫范阳山的人擅长“水画”,挖池灌水后,将墨和颜色准备好,纵笔在水中涂画,两天后用绢拓出,“举出观之,古松怪石,人物屋木,无不备也”。

这种运用材料在水上形成的“偶然效果”具有很大的不确定性,带有明显的“杂耍”意味。

大理论家和大鉴藏家张彦远对此类艺术似乎并不以为然,他说:“……沾湿绡素,点缀轻粉,纵口吹之,谓之吹云。

此得天理,虽曰妙解,不见笔踪,故不谓之画。

”由此可见,早在一千多年前的唐代,就有对特殊笔墨之法的尝试和运用,所谓“水画”“吹云”虽有一定妙趣,却非中国画“正体”。

艺术的核心审美在于典雅规范,岂能仅仅依赖于这些异形的方法而得以实现?如今,中国画创新与发展面临的“选项”更多,审美视野和审美题材之广泛远超历史任何时期,随着东西方艺术的全方位交流、网络的普及以及方兴未艾的AI技术,中国画历经千百年形成的笔墨观念与技巧似乎已不再是“必选项”,甚至在“创新”旗帜下会出现各式各样的新面貌。

收稿日期:2022-10-20基金项目:2022年度国家社科基金艺术学西部项目“唐宋画学思想变迁研究”(项目编号:22EF210)。

作者简介:唐 波,艺术学博士,四川师范大学艺术研究院副教授,四川师范大学巴蜀文化研究中心研究员,研究方向:艺术学史论(美术与书法)。

李嗣真《书后品》中“逸品”用法辨正唐 波/四川师范大学艺术研究院,四川成都 610000摘 要:“逸品”作为书画领域一个极为重要的分品术语,学术界普遍认为初唐李嗣真在其《书后品》中已将其独立用作“分品目录”。

对《佩文斋书画谱》《法书要录》《书苑菁华》《说郛一百二十卷》和《历代书法论文选》所著录版本对比分析,再结合李嗣真《画品录》、谢赫《画品》等文献综合考证,可发现当前所见《书后品》版本中“逸品”用作“分品目录”,应为明清刊刻者所加,并非原书所有。

关键词:李嗣真;《书后品》;逸品;谢赫;版本中图分类号:J292.24 文献标识码:A 文章编号:1671-444X(2023)05-0063-08国际DOI编码:10.15958/j.cnki.gdxbysb.2023.05.009 石守谦曾指出,由于古代艺评活动主要依据“创作者的‘心’、作品的‘骨气’与‘格律’之间的关系,却苦于没有形式共识的依据,因而产生评价的困扰。

在此状况之下,品评就无法经由作品本身的形式构成一步步地推得,反而须赖完成后的效果回过头来评定完成以前的创作活动。

”[1]古代“书品”(或“画品”)著述的诞生,则集中反映了这一特点。

于此而论,倘若某语汇作为独立分品目录被艺术史家使用,实则意味着是对某类艺术价值认知的重要提升。

初唐李嗣真《书后品》是传世至今涉及到最早使用“逸品”的书品著述。

于是,李嗣真被学术界普遍视为是最早使用“逸品”来分品的艺术史家。

事实上,《书后品》中“逸品”的用法,在《佩文斋书画谱》(四库本)、《法书要录》(明·津逮秘书本)、《书苑菁华》(清·藏修堂丛书)、《说郛一百二十卷》(明·宛委山堂本)和《历代书法论文选》(上海书画出版社)等版本中用法差异甚大。

《古诗四帖》究竟是不是张旭的真迹?林如启功的文史文献考证鉴定方法与其他鉴定家的鉴定方法形成鲜明对比。

值得一提的就是启功、谢稚柳、杨仁恺三家对张旭《古诗四帖》的鉴定,以及从而引发的一场真伪辨别的争论。

谢稚柳认为《古诗四帖》为唐张旭真迹,并为此著文《唐张旭草书古诗四帖》和《宋黄山谷诸上座帖与张旭古诗四帖》,论证了他的判断。

他所凭借的论据是笔法、个人风格和时代风格。

谢稚柳以历来对张旭草书的叙说,如杜甫的《张旭草书歌》:“锵锵鸣玉动,落落长松直,连山蟠其间,溟涨与笔力。

” 等对张旭笔法的形容与《古诗四帖》笔势相印证;并从对《古诗四帖》与怀素狂草《自序帖》和颜真卿《刘中使帖》笔势结体的具体比较分析中,证明《古诗四帖》确为张旭所书。

谢稚柳反复提到的就是笔法、风格、形式,这非常具体地体现了他以笔墨形式风格分析为主的鉴定方法。

杨仁恺也认定《古诗四帖》是张旭的真迹,他对草书发展的各个历史阶段、时代背景作了综合分析考察,从颜真卿的《祭侄稿》、怀素《苦笋帖》、《自叙帖》到五代杨凝式的《神仙起居帖》、北宋人黄庭坚《诸上座》等直接或间接受张旭影响的后代草书家作品真迹进行对照和分析,论证了张旭此卷的特点。

他认为:“(颜真卿《祭侄稿》等)所有这些真迹,都与《古诗四帖》有着千丝万缕的联系。

其中最突出之点,就是用笔。

……盛唐以后书法之风为之一变,草书始于张旭,正楷定于颜真卿,不仅是风貌有别,而且运笔方法都具有划时代的标志。

从盛唐上溯到东晋,运笔有一个普遍的法则,无论是真、行、草、隶的横笔竖画,基本上是方头侧入,自然形成横笔笔锋在上,竖画笔锋在左的状态,以此去考察这一时期的字迹,不致有多大的差误。

到了盛唐以后,运笔改用圆头逆入,笔锋居于横竖画的正中,近于篆书笔法。

《古诗四帖》是这样,《苦笋帖》、《自叙帖》、《祭侄稿》也莫不是如此。

如果硬是不承认这种运笔法则始于张旭,那么颜真卿、怀素新的运笔法又是从何而来?再说《古诗四帖》用圆笔运笔是那样的明显,如锥画沙,无往不收,内擫的笔势,又处处与右军相默契,是亚栖、彦修之辈无从想象的!” (杨仁恺著《杨仁恺书画鉴定集·唐张旭的书风和他的〈古诗四帖〉》,河南美术出版社,1999年4月)在此,杨仁恺也提到主要以用笔、风格的特征来判断此卷的真伪,根据经验对某个时代的笔法特征加以概括,多方比较之后得出结论。