功能学派翻译理论(1)..

- 格式:ppt

- 大小:477.50 KB

- 文档页数:53

功能翻译理论于二十世纪中期兴于德国,以赖斯,弗米尔,曼塔里和诺德为代表,对当代翻译界产生了巨大的影响。

事实上,纵观历史,可以发现,功能翻译理论在很早的时候就有源头了。

西塞罗翻译《圣经》的时候就注意到逐字翻译会是译文显得笨拙,如果作适当的语序和措辞方面的变动,就会有更好的效果。

奈达提出“功能对能”或“动态对等”理论,强调翻译的目的,译者和译文接受者的作用以及翻译过程的文化意涵,实现了翻译理论上的一大飞跃。

厄廷格将翻译解释为一种语码转换的过程。

威尔斯认为翻译是要实现语篇转换。

到此为止,翻译理论都是原文至上的。

一九七一年赖斯提出,理想的翻译是“目标语语篇和原语语篇在思想内容,语言形式以及交际功能等方面实现对等”,从而创立了基于原语语篇和目标语语篇功能关系的翻译批评模式。

而后赖斯的学生弗米尔提出著名的目的论,认为翻译(包括口译)是一种语言的和非语言的交际符号从一种语言转换成另一种人类行为。

这里的行为指的是带有目的或意图的行为。

翻译目的决定翻译策略。

原文的功能在于想翻译接受者只提供信息。

翻译再也没有必要格地再现原文,译者只需要根据译文接受者的需要提供相应的信息即可。

这就意味着译者在整个翻译活动过程中有了更大的处理原文的自由。

曼塔里则借用行为理论,特别强调翻译过程是一种行为,注重对行为的参与者(行为发起者,译者,译文使用者,信息接受者等)和环境条件(时间,地点,媒介等)进行分析。

这有助于我们对翻译的过程进行深层次的剖析。

当然,弗米尔的目的论容易让译者感到激进而拥有过多的自由,结果反而对翻译没有好处,为了平衡目的论,诺德后来提出功能加忠诚理论。

所谓忠诚是指译者,原文作者,译文接受者及翻译发起者之间的人际关系。

忠诚原则在某种程度上限制了译者的自由度。

当翻译活动的涉及者出现冲突的时候,译者有责任协调各方关系,平衡各方利益,实现对各方的忠诚。

需要指出的是,这里的忠诚与忠实是不同的。

翻译研究中的忠实指的是译者不能背叛原文。

功能翻译理论及其在文学翻译中的应用1 引言传统翻译理论把“对等”看作衡量译文质量的最可靠标准。

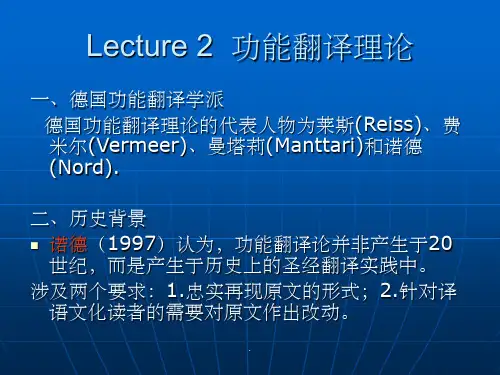

然而, 20世纪70年代,功能翻译理论开始兴起,,其代表人物是凯瑟林娜·莱斯(Katharina Reiss) 、汉斯·弗米尔(Hans Ver2meer)和克里斯蒂安·诺德(Christiane Nord) 。

何为功能翻译理论,诺德的解释是:“功能主义,指的是功能或者是文本和翻译的功能的研究。

”它涵盖了多种理论方法,主要以德国功能翻译学派为主,还包括其他国家理论家的观点。

功能翻译理论给人们提供一个探讨翻译的新视角,实现了翻译理论从静态的语言翻译象征论向动态的功能翻译分析法的转化。

那么功能翻译理论的主要内容有那些呢,它能否应用到文学的翻译中去呢?2 功能翻译理论的主要内容莱斯、费米尔和诺德等提出的功能翻译理论认为,翻译不仅是人类一种有目的性的行为,是一项须要考虑读者和客户要求的目的性交际行为。

的确,翻译需要译者与原本之间的交流。

由于语言种类、文化背景、思维方式、表达习惯上的差异,原语作者的意图和采用的语篇形式与译文读者的接受能力存在着一定差异。

因此,译者在翻译过程中有必要从译语读者角度出发,根据译文的预期目的决定自己的翻译策略与方法。

功能翻译理论最核心的概念是翻译目的论( skopos theory) 与翻译行为理论( the theory of translational action) 。

2. 1 目的论费米尔在他的《普通翻译理论框架》一书中提出了“目的”这个概念。

目的论中除了术语“目的”(Skopos)之外,费米尔还使用了与之其他有关联的词,比如目标(aim)、目的(purpose)、意图(intention)和功能(function)。

目标(aim)指的是翻译行为最终达到的结果。

目的(purpose)指达到目标过程中的阶段。

意图(intention)是目标导向的翻译行为,既包括发送者以适当的方式产生文本,也包括接受者以适当的方式理解译文。

功能翻译理论一、功能派翻译理论提出的背景二、功能派主要理论1、卡塔琳娜·莱思的文本类型理论2、斯·威密尔的翻译目的论3、贾斯特·霍斯-曼特瑞的翻译行为理论4.诺德的“功能加忠诚”的翻译观三.对功能派理论的评价四、对功能主义目的论在中国研究现状的分析及反思1、反思之一:功能主义目的论研究现状分析2、反思之二:功能主义目的论“中国化”的途径五、结语:对国内功能主义目的论今后研究的展望功能翻译理论功能主义翻译理论于20世纪70年代出现在德国。

它既继承了传统翻译论的合理成分,又突破了其束缚,具有很强的可操作性和实践意义,为整个翻译界提供了一条新的研究发展思路。

一、功能派翻译理论提出的背景翻译早在公元前就已成为人们争论不休的话题。

从罗马帝国的翻译家们对“词对词”翻译与“意义对意义”翻译展开辩论至今,翻译理论领域可以说是“百花齐放, 百家争鸣”。

功能派翻译理论虽然直到20 世纪70 年代在德国才首先产生,可综观历史,翻译的功能观却在翻译实践中早有所表现。

无论中外,翻译的标准往往更多强调的是译文与原文本字面上的严格忠实,因此在翻译的意图、目的和译本所起到的实际效果之间往往会产生一定的距离,这样翻译活动的执行者就常常处于一种两难的境地。

然而,从20 世纪50年代起,西方翻译理论基本上被圈定在语言范围之内,翻译理论家没有认识到翻译的本质,它不仅是纯语言方面的转换,而且还是建立在语言形式上不同文化间的交流。

随着翻译实践和理论研究的发展,语言学派也逐渐意识到其内在的弱点。

此时, 以新的视角重新审视翻译活动成为一种必然,功能派翻译理论就是这样一种尝试。

二、功能派主要理论功能主义理论将翻译定义,从翻译即把原语文本一一对应地转换为目的语的观点中解放出来,扩展到翻译行为,把翻译研究纳入跨文化交际研究,指出翻译涉及跨文化的一切语言符号与非语言符号的转换。

功能派理论中对等原则的位置与语言学派大相径庭。

德国功能派翻译理论简介.德国功能派翻译理论简介一功能派翻译理论提出的背景从20世纪50年代起,西方翻译理论基本上是与语言学同步发展的。

翻译理论家倾向于从语言学角度来看待翻译。

在六七十年代盛行的是尤金?奈达(EugeneA.Nida的对等理论。

1964年奈达提出了翻译过程三阶段的模式:分析、转换和重组。

他还详尽地论述了自己提出的与形式对等相对立的“动态对等”概念,指出:“动态对等是指译文中的信息接受者对译文的反应应该与原文接受者对原文信息的反映基本相同。

”虽然在80年代奈达又修正了“动态对等”论并提出了“功能对等”概念,以达到内容与形式的兼顾,但是奈达在解释翻译的性质时说:“翻译是在译入语中用最切近、最自然的对等语再现原语的信息,首先是语义上的对等,其次是风格上的对等。

可见,尽管奈达主张内容第一,形式第二,并把这种翻译方法叫做社会语言学方法,却依然是把翻译圈定在语言层次的范围之内,而没有认识到翻译的本质不仅是纯语言方面的转换,而是建立在语言形式上的不同文化间的交流。

然而,20世纪60-70年代的语言学理论一统天下,欧洲翻译理论界并没有充分重视上述问题的解决。

随着翻译实践和研究的发展,语言学派也逐渐意识到其内在的弱点。

出于对这种纯语言学翻译理论的不满,70年代西方已经出现了面向译语文化的翻译研究趋向,打破了以前文本中心论的翻译研究传统,使译者更多地关注译文和译文读者,更多地关注译文的社会效应和交际功能。

以新的视角重新审视翻译活动,德国功能派翻译理论摆脱了当时盛行的对等翻译理论的束缚,拓宽了翻译理论研究的领域,赋予了翻译更多的涵义。

二功能派翻译理论的形成和发展功能派翻译理论是20世纪70年代德国学者凯瑟林娜?赖斯(Kantharina Reiss、汉斯?费米尔(HansVermeer、贾斯塔?赫兹?曼塔利(Justa Holz Mantari和克里斯蒂安?诺德(Christiane Nord等提出的翻译理论。