发热鉴别诊断

- 格式:ppt

- 大小:670.50 KB

- 文档页数:47

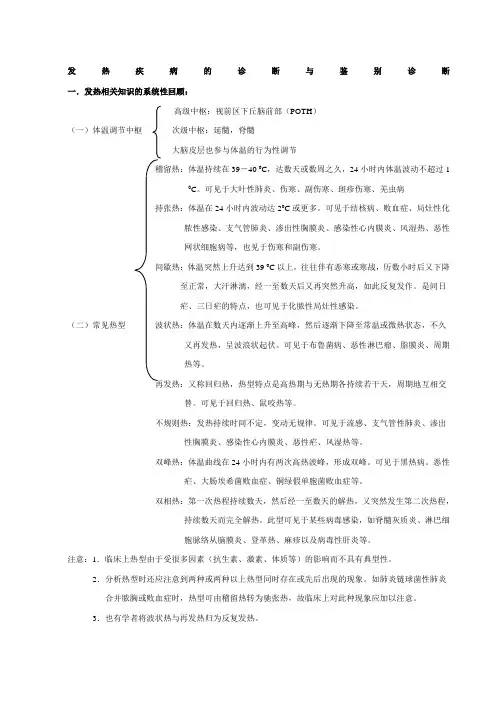

发热疾病的诊断与鉴别诊断一.发热相关知识的系统性回顾:高级中枢:视前区下丘脑前部(POTH)(一)体温调节中枢次级中枢:延髓,脊髓大脑皮层也参与体温的行为性调节稽留热:体温持续在39-40 0C,达数天或数周之久,24小时内体温波动不超过10C。

可见于大叶性肺炎、伤寒、副伤寒、斑疹伤寒、羌虫病持张热:体温在24小时内波动达20C或更多。

可见于结核病、败血症、局灶性化脓性感染、支气管肺炎、渗出性胸膜炎、感染性心内膜炎、风湿热、恶性网状细胞病等,也见于伤寒和副伤寒。

间歇热:体温突然上升达到39 0C以上,往往伴有恶寒或寒战,历数小时后又下降至正常,大汗淋漓,经一至数天后又再突然升高,如此反复发作。

是间日疟、三日疟的特点,也可见于化脓性局灶性感染。

(二)常见热型波状热:体温在数天内逐渐上升至高峰,然后逐渐下降至常温或微热状态,不久又再发热,呈波浪状起伏。

可见于布鲁菌病、恶性淋巴瘤、脂膜炎、周期热等。

再发热:又称回归热,热型特点是高热期与无热期各持续若干天,周期地互相交替。

可见于回归热、鼠咬热等。

不规则热:发热持续时间不定,变动无规律。

可见于流感、支气管性肺炎、渗出性胸膜炎、感染性心内膜炎、恶性疟、风湿热等。

双峰热:体温曲线在24小时内有两次高热波峰,形成双峰。

可见于黑热病。

恶性疟、大肠埃希菌败血症、铜绿假单胞菌败血症等。

双相热:第一次热程持续数天,然后经一至数天的解热,又突然发生第二次热程,持续数天而完全解热。

此型可见于某些病毒感染,如脊髓灰质炎、淋巴细胞脉络从脑膜炎、登革热、麻疹以及病毒性肝炎等。

注意:1.临床上热型由于受很多因素(抗生素、激素、体质等)的影响而不具有典型性。

2.分析热型时还应注意到两种或两种以上热型同时存在或先后出现的现象。

如肺炎链球菌性肺炎合并脓胸或败血症时,热型可由稽留热转为驰张热,故临床上对此种现象应加以注意。

3.也有学者将波状热与再发热归为反复发热。

4.后发热:此型与双相热较难区分一般是指某些感染性疾病在退热后一至数天后再次出现发热。

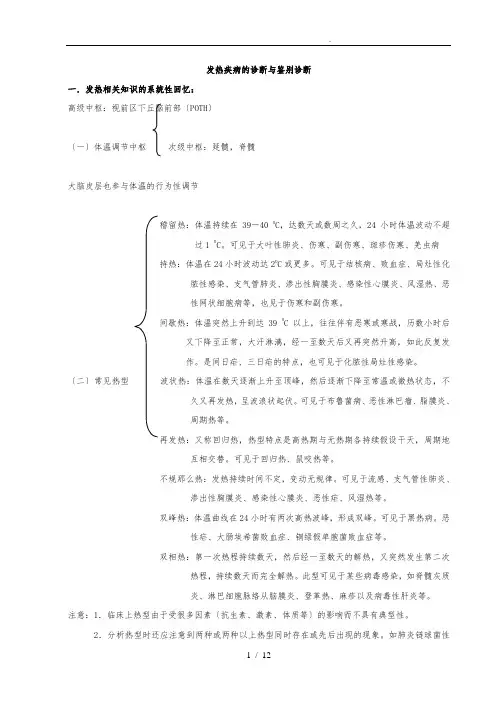

. 1 / 12 发热疾病的诊断与鉴别诊断 一.发热相关知识的系统性回忆: 高级中枢:视前区下丘脑前部〔POTH〕

〔一〕体温调节中枢 次级中枢:延髓,脊髓 大脑皮层也参与体温的行为性调节 稽留热:体温持续在39-40 0C,达数天或数周之久,24小时体温波动不超过1 0C。可见于大叶性肺炎、伤寒、副伤寒、斑疹伤寒、羌虫病 持热:体温在24小时波动达20C或更多。可见于结核病、败血症、局灶性化脓性感染、支气管肺炎、渗出性胸膜炎、感染性心膜炎、风湿热、恶性网状细胞病等,也见于伤寒和副伤寒。 间歇热:体温突然上升到达39 0C以上,往往伴有恶寒或寒战,历数小时后又下降至正常,大汗淋漓,经一至数天后又再突然升高,如此反复发作。是间日疟、三日疟的特点,也可见于化脓性局灶性感染。 〔二〕常见热型 波状热:体温在数天逐渐上升至顶峰,然后逐渐下降至常温或微热状态,不久又再发热,呈波浪状起伏。可见于布鲁菌病、恶性淋巴瘤、脂膜炎、周期热等。 再发热:又称回归热,热型特点是高热期与无热期各持续假设干天,周期地互相交替。可见于回归热、鼠咬热等。 不规那么热:发热持续时间不定,变动无规律。可见于流感、支气管性肺炎、渗出性胸膜炎、感染性心膜炎、恶性疟、风湿热等。 双峰热:体温曲线在24小时有两次高热波峰,形成双峰。可见于黑热病。恶性疟、大肠埃希菌败血症、铜绿假单胞菌败血症等。 双相热:第一次热程持续数天,然后经一至数天的解热,又突然发生第二次热程,持续数天而完全解热。此型可见于某些病毒感染,如脊髓灰质炎、淋巴细胞脉络从脑膜炎、登革热、麻疹以及病毒性肝炎等。 注意:1.临床上热型由于受很多因素〔抗生素、激素、体质等〕的影响而不具有典型性。 2.分析热型时还应注意到两种或两种以上热型同时存在或先后出现的现象。如肺炎链球菌性 . 2 / 12 肺炎合并脓胸或败血症时,热型可由稽留热转为驰热,故临床上对此种现象应加以注意。 3.也有学者将波状热与再发热归为反复发热。 4.后发热:此型与双相热较难区分一般是指某些感染性疾病在退热后一至数天后再次出现发热。有学者提出分析后发热与第二次发热时应该考虑到以下几种情况:①其他感染性疾病经治疗好转,但不彻底,停药复发。②细菌感染疾病抗菌显效,但病原菌并未完全消灭而转为L型细菌再次发热。③在原发病用药控制退热后,一直未停药,随后再发热应想到药物热。④反复发热疾病的第二次发热。⑤在原发病已经好转、控制的情况下,并发有关或无关的新并发症。 <1个月为短热程:这局部患者发热的原因多因感染性疾病所致,病原体可为 病毒、支原体、衣原体、立克次体、细菌、真菌等。临床上最常见的是病毒感染引起的感冒、流行性感冒、上呼吸道感染等,大多以突发畏寒、高热起病,伴或不伴有流涕、鼻塞、打喷嚏、咽痛等病症,可有头痛、全身肌肉酸痛等,辅助检查可发现血常规中白细胞总数正常或降低。此外,一些传染性病毒感染性疾病,也多以上呼吸道病症为首发。例如:流行性腮腺炎、脊髓灰质炎、麻疹。流行性出血热、传染性单核细胞增多症等。诊断时应注意发病的季节、患者的生活、工作环境,是否有类似病源及疫区的接触史。一般病毒感染所引起的感冒及上呼吸道感染的热程多在1周可恢复,少数可达1周以上,其他疾病发热一般亦布超过2周,如发热2周以上仍未退那么应警觉是否在原发病根底上合并并发症或原诊断是否正确。非感染性疾病出现短热程的也并不少见,也可表现为不同的热度。手术后的短程发热,在不超过38。C 的情况下,多被认为是局部吸收所致。近年来对肺栓塞的认识逐渐提高,发现在肺栓塞的患者中有43%可有一过性低热,其中有7%的患者可伴有高热,并有血常规的增高。心肌梗死及其他组织脏器血管栓塞的疾病也有同样类似表现。此外,局部与自身免疫机制有关的疾病也可表现为短热程,如:亚急性甲状腺炎、强直性脊柱炎、Reiter综合症等。 〔三〕热程 1-3个月为中热程:1.感染性疾病:多见于原发疾病根底上合并其他感染,或原 发疾病隐匿或迁延未愈。(前者可见于病毒、支原体、衣原体根 . 3 / 12 底上的细菌感染或在一般细菌感染根底上,由于机体抵抗力下 降,药物治疗-——长期使用广谱抗生素、激素等因素引起条 件致病菌、耐药菌或真菌的感染。后者多见于一般性细菌的隐匿性感染,如:隐源性病灶所致的感染,往往由于临床上查找病灶困难,致使病程迁延。此类病灶可隐匿于泌尿、肝胆、盆腔生殖系统等部位,在热型上可表现为低、中或高热,或反复交替出现。在特异性感染中,最常见的是结核菌感染。病灶可位于肺或肺外,患者可表现为长期午后低热,甚至反复查找而不能明确病位,在行试验性抗结核治疗下,体温才缓慢下降。其他病原体及原虫感染所致的中热程可见于:螺旋体、蠕虫、鞭毛虫、弓形虫、阿米巴原虫、血吸虫等。 2.结缔组织病:这局部疾病侵犯多器官,以皮肤、浆膜腔、 肝、肾损害为表现,热型可表现为多样性,有时常与合并症同时 出现,加之有些结缔组织病有一定的自限性,而易被临床无视, 造成漏诊或误诊,使热程延长。在诊断这局部疾病时应注意发热 只是其疾病活动的一种征象,往往还同时伴有关节痛、肌痛、 皮疹、脱发等全身表现。 3.恶性肿瘤:均可由肿瘤本身引起发热,成为中长热程。热型多样化,临床上更多见于合并感染所致的发热。 >3个月为长热程:此型需注意患者的发热病症可有反复,并非是发热持续达3个 月以上,在这局部疾患中,以免疫系统疾病、肿瘤为多见,感染性疾病相对少见,此外,也可有少数患者可有神经功能性发热。 长热程:1.感染性:最常见的可导致长热程的感染性疾病是结核杆菌感染,并以肺外结核多见,如脊柱结核、肝结核、肾结核、盆腔结核等,此类患者病灶多隐匿,临床病症不典型,近年来耐药结核菌株的出现也成为难治结核的原因之一。随着抗生素的不断进展,普通细菌感染所致的长热程在临床上已较少见,但临床上仍应警觉隐源性感染灶所致的发热。此外,临床上不可无视AIDS患者的存在,该病可分为四期,最初在急性感染期可有高热及类似流感样病症,淋巴结肿大,2周后病症消失,进入无病症期。开展到艾滋病相关综合症期患者可再度发热,此时多为不规那么低热呈中长热程,伴消瘦、腹泻、贫血等病症。进入艾滋病期,患者可合并各种病原体感染难以控制,表现出持续或间歇的各种热型。 . 4 / 12 2.恶性肿瘤:机制尚不明确,但有报道长期发热中恶性肿瘤占7%-31%,位居第二。其中各型血液系统恶性病变均可导致长期发热,其中尤以淋巴瘤和恶性组织细胞增生症为突出,热度多为高热,热型多样性。实体瘤中以原发或继发性肝癌、肺癌、肾细胞癌、甲状腺转移癌多见,尤其在肿瘤的中晚期,可表现为不规那么低热、驰热等热型,这局部患者对抗生素治疗不敏感,但对萘普生和激素治疗敏感。 3.结缔组织病:各种结缔组织病均可出现长热程的临床表现,尤以SLE、RA、风湿热、成人Still病、PM和DM等多见,这局部患者的发热病症可经治疗或自行缓解,而后反复发作。其中,SLE活动时发热伴浆膜炎、肾炎、关节炎。RA发热多为低热,偶有高热,可伴有关节痛和肌痛。持续高热常是PM和DM的首发病症,可伴有肌痛和肌无力。成人Still病那么以高热、外周血Rt中WBC增多,皮疹、关节疼痛为表现。同时仍不能无视结缔组织病也同样存在合并感染的问题。 4.其他:在长热程中还可由重度贫血。甲状腺功能亢进,手术后低热、感染后低热、功能性低热的原因引起,重度贫血所致的发热多为低热,很少有高热出现,感染后低热多发生于病毒感染后,表现为高热后遗留低热,伴有乏力、食欲减退等病症,但体格检查及辅助检查无异常发现。功能性低热中以神经功能性低热为主,多见于女性,夏季好发,体温一般不超过38 0C,这类患者常伴有植物神经功能紊乱的表现。

发热病的鉴别诊断方法一、发热病的鉴别诊断方法概述发热是身体防御机制的一部分,它通常是由于感染、炎症或其他疾病所引起。

然而,要准确诊断出导致发热的具体原因却并不容易。

在临床实践中,医生需要使用一系列的鉴别诊断方法来帮助确定发热的原因。

本文将介绍一些常用的发热病的鉴别诊断方法,以帮助读者更好地了解如何进行准确的诊断。

二、详细身体检查详细而系统的身体检查对于鉴别发热的原因至关重要。

医生可以通过以下步骤来进行:1. 询问患者有关发热情况和其他相关症状:了解发热的起始时间、持续时间、伴随出现的其他症状,如咳嗽、头痛、胸闷等。

这些信息能够给予医生初步线索。

2. 观察和检查患者外部表现:包括皮肤颜色变化、水肿、淋巴结肿大等。

3. 检查口腔和咽部:检查有无溃疡、红肿、化脓性分泌物等。

这有助于判断是否存在口腔感染。

4. 仔细触诊头部和颈部:检查是否有颅内感染征象,如颈项强直、脑膜刺激征等。

5. 检查胸廓和肺部:注意是否有呼吸困难、声音异常或干湿啰音,以帮助判断是否存在肺部感染或其他呼吸系统疾病。

6. 触诊腹部:检查有无压痛、包块、肝脾肿大等情况,这可以提供相关的信息以确定是否存在腹腔疾病。

7. 检查四肢关节:寻找关节红肿、活动受限等征象,这可能与风湿性疾病相关。

详细身体检查能够为医生提供丰富的线索,并缩小鉴别诊断范围。

三、实验室检测在发热的鉴别诊断中,实验室检测是至关重要的一步。

以下是常见的几种实验室检测方法:1. 血液常规检查:血液常规检查可以提供关于白细胞计数、红细胞计数、血小板计数和其他血细胞参数的信息。

异常的计数值可能暗示着某种感染或炎症的存在。

2. 炎症指标检测:包括C-反应蛋白(CRP)、超敏C-反应蛋白(hs-CRP)和血沉等指标,它们能够反映体内是否存在炎症反应。

3. 细菌培养和药敏试验:通过对患者体液或分泌物进行培养,可以确定感染的特定致病微生物,并测试其对抗生素的敏感性。

4. 病毒学检测:利用PCR技术等方法,检测患者体液中是否存在某些病毒感染。

发热待查首次病程录患者因反复发热1年入院,考虑为发热待查,发热有两大病因:一为感染性疾病,二为肺感染性疾病。

一、感染性疾病主要考虑以下几个方面:1.呼吸系统感染:患者反复发热,有咳嗽、咳痰,查血象示中性粒细胞偏高,胸片示肺炎,但抗生素使用后体温下降不明显。

患者发热、咳嗽、咳痰,肺结核感染不能排除,但患者否认结核接触史,进一步查结核抗体、痰找结核杆菌、PPD试验排除。

2.胆道、肠道感染:患者查体巩膜无黄染,皮肤无黄染,胆囊区无压痛,腹部无压痛、反跳痛,无腹痛、腹泻,故暂不考虑。

待肝功能、大便常规结果回报。

3.泌尿系统感染:患者血象示中性粒细胞偏高,不能排除尿路感染,患者无明显尿频、尿急、尿痛,查体无肾区叩击痛。

待尿常规结果回报以排除。

4.皮肤感染:患者无皮肤局部破溃,故皮肤感染暂不考虑。

二、非感染性疾病患者为老年女性,长期发热,抗生素使用后效果不明显,有心包积液,明显消瘦,故非感染性疾病不能排除。

1.自身免疫性疾病:患者目前无皮疹、关节肿胀、疼痛、畸形等症状,进一步查自身抗体、抗“O”、类风湿因子以排除。

还需排除甲亢等自身免疫性疾病,进一步查甲状腺激素、进一步分析。

2.血液系统:患者有淋巴结增大,反复发热,淋巴瘤不能除外,但患者入院查体未见瘀斑,肝脾肋下未及,故暂不考虑。

必要时可行骨穿证实。

3.肿瘤:患者为老年女性,无肿瘤家族疾病,进一步查肿瘤标志物,腹部超声检查以排除。

发热待查主治医师查房发热待查主任医生查房患者因反复发热2周余入院,考虑为发热待查,发热有两大病因:一为感染性疾病,二为肺感染性疾病。

一、感染性疾病主要考虑以下几个方面:1.呼吸系统感染:患者反复发热,有咳嗽、咳痰,查血象示中性粒细胞偏高,胸片未见明显异常,故急性支气管炎可能,但抗生素使用后体温下降不明显,与急性支气管炎不符。

患者发热、咳嗽、咳痰,肺结核感染不能排除,但患者否认结核接触史,入院后查结核抗体阴性、痰中未找到抗酸杆菌,PPD试验阴性。