颈动脉粥样硬化斑块的cta评价

- 格式:ppt

- 大小:5.53 MB

- 文档页数:48

颈动脉CTA评价颈内动脉钙化斑块对脑卒中的临床价值

郑欣;唐秋;周慧;赵一蓉

【期刊名称】《现代医用影像学》

【年(卷),期】2024(33)2

【摘要】目的:分析颈内动脉不同节段的钙化斑块和实验室数据与脑卒中的相关性。

方法:回顾性分析了29例出血性脑卒中患者和40例缺血性脑卒中患者的颈动脉造影(CTA)图像,评判颈内动脉钙化斑块所处的节段,获取受检者的实验室数据,分析颈

动脉斑块位置和实验室数据与脑卒中的相关性。

结果:颈内动脉C5段的钙化斑块对于缺血性脑卒中组和出血性脑卒中组有统计学差异,k=6.711,P=0.009,其余位置的斑块无统计学差异;总胆汁酸水平在缺血性和出血性脑卒中组间存在统计学差

异,t=3.57,P=0.0007,其余实验室数据无统计学差异。

结论:颈内动脉C5段钙化斑

块结合总胆汁酸水平,对于临床医师判断卒中性质有一定的指导意义。

【总页数】5页(P209-213)

【作者】郑欣;唐秋;周慧;赵一蓉

【作者单位】重庆市潼南区中医院放射科;重庆市中医院放射科

【正文语种】中文

【中图分类】R743.3;R816.1

【相关文献】

1.CTA检测缺血性脑卒中患者颈动脉硬化斑块的临床应用研究

2.超声诊断早期发

现颈内动脉斑块患者颈动脉狭窄的临床价值3.颈动脉分叉角几何形态与颈内动脉

粥样硬化斑块形成的CTA相关性分析4.128层冠脉CTA对钙化及非钙化斑块管腔狭窄评价准确性的探讨5.颈动脉斑块彩色多普勒超声联合头颈部CTA诊断缺血性脑卒中患者颈动脉狭窄临床价值

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

颈动脉斑块金标准

颈动脉斑块的评估标准根据不同的评估项目有不同的标准,以下是关于颈动脉斑块的主要评估方法:

1. 颈动脉彩超:初步观察评估中判断为斑块形成,则还要评估斑块的位置、数目、大小(长度mm×厚度mm)、形态。

稳定斑块形态规则,表面光滑,可见等回声或强回声,均质。

稳定斑块一般以钙化斑块为主。

2. 颈内动脉狭窄度评估:轻度狭窄:狭窄程度<50%,有或无斑块,颈内动脉收缩期峰值血流(cm/s)<125,颈内动脉收缩期峰值血流/颈总动脉收

缩期峰值血流<2。

中度狭窄:狭窄程度50%\~69%,有斑块,颈内动脉收缩期峰值血流(cm/s)125\~<230,颈内动脉收缩期峰值血流/颈总动脉

收缩期峰值血流2\~<4。

重度狭窄:狭窄程度70%\~99%,有斑块,颈内动脉收缩期峰值血流(cm/s)≥230,颈内动脉收缩期峰值血流/颈总动脉

收缩期峰值血流≥4。

以上信息仅供参考,如果您有任何关于健康的问题,建议咨询医生以获得专业的建议。

般不够明显,仅少部分患者脑组织出现囊变或者坏死,肿瘤对大脑侵犯的范围较,患者受肿瘤侵袭范围在脑半球两脑叶及以上,当中、晚期时,患者在MRI中会出现占位效,同时当灶侧重一侧时前现占位效。

临床上神经胶瘤指起源神胶细胞的肿瘤,包括星形细胞起源肿瘤、少突胶质细胞起源肿瘤、室管膜起源肿瘤以及络丛起源肿瘤。

星形细胞起源肿瘤包括毛细胞星形细胞瘤、弥漫性星形细胞瘤、间性星形细胞瘤及胶母细胞瘤,弥漫性星性细胞瘤主要发部位为脑半球白,发发人群为20~40岁,T i Wl中表现为等低信者低信,在T2WI中表现为信号,增强扫描表现为不强化,少数现,极少部分患者会出现明显强化情,在临床诊断中要与血管母细胞瘤及毛细胞星形细胞瘤,中血管母细胞瘤发发人群为成年人群,表现为明显;毛细胞星形细胞瘤MRI表现为肿瘤与附节呈现均匀或不均匀性显著;间性型星形细胞瘤亦呈弥漫浸润生,好发40~60,表现为大脑半球白不匀信号影,坏死,有时血,围肿明显,呈不;胶质母细胞瘤呈弥漫性生,通对侧半球,好发50以上,肿瘤血坏死!瘤肿明显!呈明显不匀;络丛瘤为型及成人型!发生侧脑室!成人发生脑室!肿瘤为叶!扫描呈,,要注与脑膜瘤,边缘,脑膜瘤主要发群为成年人;室管膜起源肿瘤分为□级和皿级,低级别室管膜瘤以四脑室最常见,T i WI 呈低信,T2WI呈中信号,扫描呈轻度,间变型室管膜瘤!当位上脑时为囊性,实性成分强化显著,且肿瘤易出血;少突胶质细胞瘤位叶,T i WI呈低信号,T2WI呈信号,70%,扫描为度,要与低星形细胞瘤,者主要发部位在脑部,灶较,在瘤明显强化、水肿情况(4)&上,肿瘤病理类型与脑胶质瘤强化程度、囊变形态以及类型之间在,MRI能够有效诊断,在临床诊断中值&参考文献[1]廖明朗,文宠佩,林志东.脑胶质瘤的MRI诊断及鉴别诊断[J],中国老年学杂志,2018,38(20):4901-4903.[2],荆彦平,,等.脑胶质瘤并出血与单纯性脑出血的成像诊断及诊断[J].医学影像杂志,2019,20(3):282-284.[3]标,郭瑁,梁倩雯,等.弥漫性中线胶质瘤伴H3K27M突变的MRI表现[J].中华放射学杂志,2019,53(7):545-548.[4],,,等.定位及诊断影像与定位CT融合的精准性比较[J].中华放射医学与防护杂志,2019,39(11):827-832.(收稿12:2020-08-12)640层螺旋CT血管成像对颈动脉狭窄及颈动脉粥样硬化斑块形态的诊断价值刘瑞曾茗王保奇魏田华蒋涛杨洋颈动脉狭窄患者极容易发生缺血性脑卒中,目前临床诊断主要以数字减影血管造影(DSA)为金标准,能够明确斑块位置、狭窄程度以及稳定性等,对临床诊断、指导治疗有重要价值。

CTA下颈动脉斑块负荷与前循环缺血性脑卒中远期复发事件的相关性研究目的探讨急性前循环脑梗死患者远期卒中事件和CT血管(CT Angiography,CTA)下的颈动脉粥样硬化斑块影像学特征的相关性。

方法分析106例急性前循环脑梗死患者,利用CTA影像测量斑块体积、狭窄程度、重塑指数及脂质核心体积等。

随访3年后记录其远期缺血性脑卒中事件。

利用多元逻辑回归分析,评估颈动脉斑块的影像学特征与终点事件的相关性。

结果106例患者中,向心性斑块64例(60.38%),离心性斑块32例(30.19%),斑块体积为(41.02±19.39)mm3,脂质核心体积为(24.17±21.52)mm3;共有32次缺血性脑卒中事件。

脂质核心体积是缺血性脑卒中复发最重要的预测因素,脂质核心越大,随访期出现终点事件的可能性越大(OR=1.07,P<0.01)。

结论急性缺血性脑卒中的CTA影像可用于评估颈动脉斑块的多种特征,并用于远期卒中事件风险的预测,有利于制定合理的二级预防策略。

标签:急性脑梗死;CT血管成像;颈动脉斑块颈动脉狭窄程度是评估颈动脉粥样硬化程度,判断是否需要手术干预治疗的重要指标[1]。

然而颈动脉不稳定性斑块的破裂也是脑卒中复发的重要原因[2],多层螺旋CT的出现开拓了CT血管成像的新领域。

重组的CT三维立体血管图像可从不同角度、不同方向与不同层面来观测,避免了结构重叠。

其空间解析度高,不仅可以观察管腔狭窄的程度、确定斑块的位置,还可通过常规薄层轴位图像对动脉斑块进行定量、定性分析,如斑块的面积、形状、体积及成分(坏死脂质核、纤维帽、钙化及斑块内出血)等[3],适合基层医院开展。

本研究拟筛选急性前循环缺血性脑卒中患者,从CTA影像对颈动脉斑块各种特征进行评估,分析其远期脑卒中事件和粥样硬化斑块影像学改变的相关性。

1材料与方法1.1一般资料:选择2009年1月至2012年12月在我院神经内科住院且确诊为急性脑梗死患者106例。

《临床影像学评估颈动脉粥样硬化斑块的对比分析》篇一一、引言颈动脉粥样硬化斑块是动脉粥样硬化疾病在颈动脉中的表现,是心血管疾病的重要危险因素之一。

临床影像学技术在评估颈动脉粥样硬化斑块中扮演着重要角色,为早期诊断、病情评估和治疗效果提供了重要依据。

本文旨在对比分析不同临床影像学方法在评估颈动脉粥样硬化斑块中的应用,以期为临床实践提供参考。

二、方法1. 研究对象本研究选取了经临床确诊的颈动脉粥样硬化患者,共收集了100例患者的影像学资料。

2. 影像学方法(1)超声检查:采用高频超声探头对患者的颈动脉进行扫描,观察斑块的大小、形态及回声特点。

(2)数字减影血管造影(DSA):通过向体内注入造影剂,利用X线对血管进行造影,观察血管狭窄程度及斑块对血流的影响。

(3)磁共振血管成像(MRA):利用磁共振技术对血管进行成像,观察斑块的性质及与血管壁的关系。

(4)计算机断层扫描血管成像(CTA):通过多层面X线扫描及计算机重建技术,观察斑块的形态、大小及与周围组织的关系。

三、结果1. 不同影像学方法在评估颈动脉粥样硬化斑块中的应用(1)超声检查:超声检查操作简便、无创,可清晰显示斑块的形态、大小及回声特点。

对于软斑块及溃疡性斑块的诊断具有较高敏感性。

(2)DSA:DSA可直观显示血管狭窄程度及斑块对血流的影响,对于评估斑块的稳定性及决定治疗方案具有重要价值。

但为有创检查,需使用造影剂。

(3)MRA:MRA可清晰显示斑块的性质及与血管壁的关系,对于评估斑块是否引起血管狭窄及狭窄程度具有重要价值。

此外,MRA无辐射,适用于全身各部位血管的评估。

(4)CTA:CTA可清晰显示斑块的形态、大小及与周围组织的关系,对于判断斑块的稳定性及制定治疗方案具有重要意义。

但CTA为有辐射检查,需使用造影剂。

2. 对比分析四种影像学方法在评估颈动脉粥样硬化斑块中各有优缺点。

超声检查操作简便、无创,适用于初步筛查;DSA可直观显示血管狭窄程度及斑块对血流的影响,对于指导治疗方案具有重要意义;MRA无辐射,适用于全身各部位血管的评估;CTA可清晰显示斑块的形态、大小及与周围组织的关系,对于判断斑块的稳定性具有重要价值。

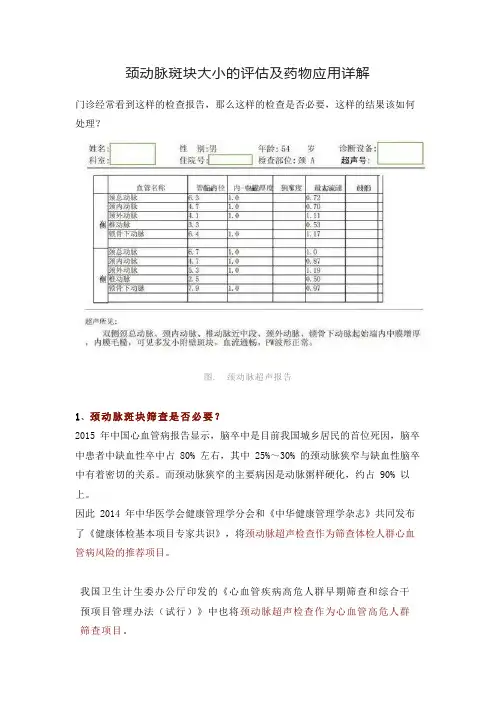

颈动脉斑块大小的评估及药物应用详解门诊经常看到这样的检查报告,那么这样的检查是否必要,这样的结果该如何处理?图. 颈动脉超声报告1、颈动脉斑块筛查是否必要?2015 年中国心血管病报告显示,脑卒中是目前我国城乡居民的首位死因,脑卒中患者中缺血性卒中占 80% 左右,其中 25%~30% 的颈动脉狭窄与缺血性脑卒中有着密切的关系。

而颈动脉狭窄的主要病因是动脉粥样硬化,约占 90% 以上。

因此 2014 年中华医学会健康管理学分会和《中华健康管理学杂志》共同发布了《健康体检基本项目专家共识》,将颈动脉超声检查作为筛查体检人群心血管病风险的推荐项目。

我国卫生计生委办公厅印发的《心血管疾病高危人群早期筛查和综合干预项目管理办法(试行)》中也将颈动脉超声检查作为心血管高危人群筛查项目。

2、颈动脉斑块筛查方法颈动脉斑块筛查方法包括血管造影、经颅多普勒、磁共振、CTA 等,虽然血管造影是诊断的金标准,但颈动脉超声检查属无创性检查,成本低、敏感度高、便捷、可重复性好,其可作为筛查首选的检查方法。

通过超声可以诊断动脉狭窄或闭塞的部位和程度并判断斑块的稳定性。

01. 颈动脉狭窄超声评价标准注:PSV 收缩期峰值血流速度;EDV 舒张末期血流速度;PSVICA/PSVCCA 颈内动脉PSV 与颈总动脉PSV 的比值02. 颈动脉斑块的测定在颈动脉分叉处近心端 1.0~1.5 cm 处,避开颈动脉斑块,测量内膜前缘到外膜前缘的垂直距离为颈动脉内中膜厚度(IMT)。

颈动脉IMT ≥ 1.0 mm 或分叉处IMT ≥ 1.2 mm 为内中膜增厚;当IMT 局限性≥ 1.5 mm,大于周围正常IMT 值至少0.5 mm,或大于周围正常IMT 值50% 以上,且凸向管腔的局部结构变化,可定义为动脉粥样硬化斑块形成。

图. 颈动脉内中膜厚度的测量方法(颈动脉血管腔内膜面的前缘到中膜-外膜面的前缘垂直距离)图. 斑块的测量方法(图 4A 为纵切面、图 4B 为横切面)03. 颈动脉斑块稳定性的测定通过斑块的形态、内部回声、表面纤维帽完整性等评估斑块是否稳定。

《BB-MRI、CTA、CDUS在颈动脉斑块稳定性中的诊断价值比较》篇一一、引言颈动脉斑块是动脉粥样硬化的常见表现,其稳定性对于预防和治疗心脑血管疾病具有重要意义。

随着医学技术的进步,多种影像学检查方法被广泛应用于颈动脉斑块的诊断和评估。

本文将就BB-MRI(黑血磁共振成像)、CTA(计算机断层血管造影)和CDUS(彩色多普勒超声)在颈动脉斑块稳定性中的诊断价值进行比较分析。

二、BB-MRI在颈动脉斑块稳定性中的诊断价值BB-MRI是一种基于磁共振成像技术的检查方法,具有高分辨率和良好的软组织对比度。

在颈动脉斑块稳定性评估中,BB-MRI能够清晰显示斑块的形态、大小、内部结构和与血管壁的关系。

此外,BB-MRI还能通过分析斑块内脂质、纤维组织、钙化等成分的比例,评估斑块的稳定性。

因此,BB-MRI在颈动脉斑块稳定性评估中具有较高的诊断价值。

三、CTA在颈动脉斑块稳定性中的诊断价值CTA是一种基于X线计算机断层扫描技术的检查方法,能够清晰显示血管的形态和结构。

在颈动脉斑块稳定性评估中,CTA 可以观察到斑块与血管壁的关系、斑块内钙化情况以及血管狭窄程度等。

此外,CTA还可以通过三维重建技术,直观地展示斑块和血管的立体结构,有助于医生全面了解病情。

然而,CTA对软组织的分辨率相对较低,因此在评估斑块稳定性方面可能存在一定局限性。

四、CDUS在颈动脉斑块稳定性中的诊断价值CDUS是一种利用超声波技术检测血流和血管结构的检查方法。

在颈动脉斑块稳定性评估中,CDUS能够观察斑块的形态、大小、回声特征以及血流情况。

通过分析斑块的回声强度和均匀性,可以初步判断斑块的稳定性和易损性。

此外,CDUS还具有无创、无辐射、操作简便等优点,适用于广大患者。

然而,CDUS对操作者的技术水平和经验要求较高,可能存在一定的主观性。

五、三种检查方法的比较在颈动脉斑块稳定性评估中,BB-MRI、CTA和CDUS各有优缺点。

BB-MRI具有高分辨率和良好的软组织对比度,能够详细分析斑块的成分和结构,对评估斑块稳定性具有较高价值。

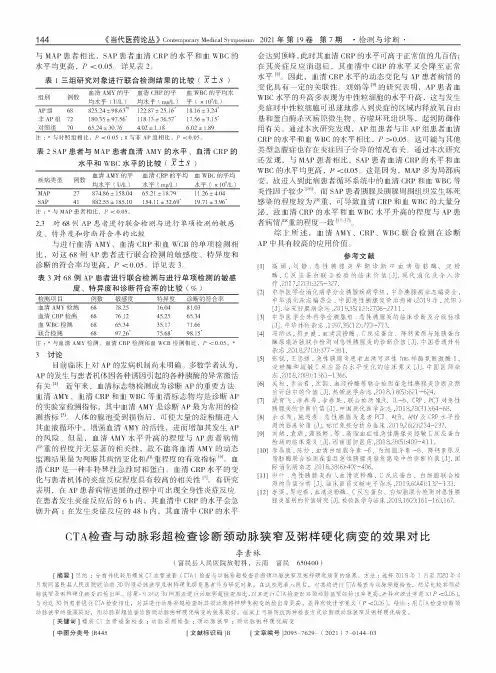

144《当代医药论丛》Contemporary Medical Symposium 2021年第19卷 第7期 •检测与诊断■与MAP 患者相比,SAP 患者血清CRP 的水平和血WBC 的 水平均更高,P <0.05。

详见表2。

表1三组研究对象进行联合检测结果的比较(元±S )注:*与对照组相比,P <0.05 ; #与非AP 组相比,P <0.05。

组别例数血清AMY 的平血清CRP 的平血WBC 的平均水均水平(U/L )均水平(mg/L )平(x 109/L )AP 组68825.24±98.63*#122.87±25.16*18.16±3.24*非AP 组72180.35±97.56*118.13±36.57*17.56±3.15*对照组7065.24±30.764.02±1.186.02±1.89表2 SAP 患者与MAP 患者血清AMY 的水平、血清CRP 的水平和WBC 水平的比较(X ± S )疾病类型例数血清 AMY 的平血清 CRP 的平均血 WBC 的平均均水平(U/L )水平(mg/L )水平(x 109/L )MAP 27874.86±158.0465.21±18.7911.26±4.04SAP41882.55 ±185.10154.11±32.69*19.71±3.96*注:*与MAP 患者相比,P <0.05。

2.3 对68例AP 患者进行联合检测与进行单项检测的敏感度、特异度和诊断符合率的比较与进行血清AMY 、血清CRP 和血WCB 的单项检测相 比,对这68例AP 患者进行联合检测的敏感度、特异度和 诊断的符合率均更高,P <0.05。

详见表3。

表3对68例AP 患者进行联合检测与进行单项检测的敏感度、特异度和诊断符合率的比较(%)检测项目例数敏感度特异度诊断的符合率血清AMY 检测6878.2516.0481.03血清 CRP 检测6876.1245.2565.34血 WBC 检测6865.3435.1771.66联合检测6897.26*75.68*98.15*注:*与血清AMY 检测、血清CRP 检测和血WCB 检测相比,P < 0.05。

42·中国CT和MRI杂志 2022年11月 第20卷 第11期 总第157期【第一作者】王海璇,女,超声科副主任医师,主要研究方向:主要从事超声医学。

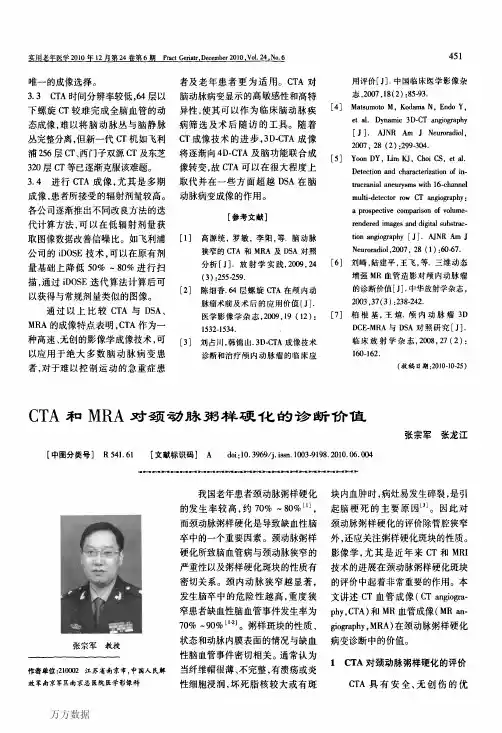

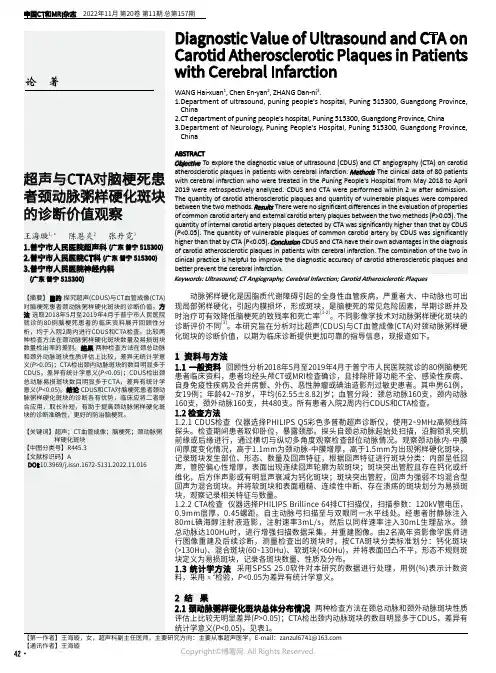

E-mail:******************【通讯作者】王海璇Diagnostic Value of Ultrasound and CTA on Copyright ©博看网. All Rights Reserved.·43CHINESE JOURNAL OF CT AND MRI, NOV. 2022, Vol.20, No.11 Total No.157(收稿日期:2019-05-05)(校对编辑:阮 靖)表1 颈动脉粥样硬化斑块总体分布情况颈总动脉 颈内动脉 颈外动脉CDUS CTA χ2P CDUSCTA χ2P CDUS CTA χ2 P软斑块 154(22.99) 150(22.39)0.0680.7948(12.12) 64(25.00) 5.013 0.025 6(15.00) 12(23.08) 0.937 0.333钙化斑块 318(47.46) 310(46.27) 0.1920.661 52(78.79) 140(54.69) 12.660 <0.001 24(60.00) 26(50.00) 0.911 0.340混合斑块 198(29.55) 210(31.34)0.5070.4766(9.09) 52(20.31) 4.474 0.034 10(25.00)14(26.92) 0.043 0.835总斑块数 670670 --66256- - 40 52--表2 颈总动脉易损斑块检出情况比较CDUS CTAχ2P软斑块150(22.39) 154(22.99) 0.0680.794不规则斑块182(27.16) 0(0.00) 210.604 <0.001溃疡斑块 34(5.07) 0(0.00) 34.885 <0.001易损斑块总数366154141.241 <0.0012.2 颈总动脉易损斑块检出情况比较 CDUS检出颈总动脉易损斑块数目明显多于CTA(P <0.05),见表2。

CHINESE JOURNAL OF CT AND MRI, MAY. 2024, Vol.22, No.5 Total No.175 and Joint Predictive Value中国CT和MRI杂志 2024年5月 第22卷 第5期 总第175期分别对左、右冠脉血管进行多体位投照,记录左、右冠脉影像,用造影检查辅助软件测量冠脉是否发生粥样硬化及狭窄程度。

1.2.2 MSCTA检查 采用256排螺旋CT扫描机(GE公司,美国)进行扫描,增强扫描参数设置:迭代权重因子ASIR-V:60%窗宽:WindowWidth:600,窗位:WindowLevel:200,噪声指数Noiseindex:15.6,扫描野SFOV:CardiacLarge,重建野DFOV:20.0cm,心电图和门控ECG&Gating:自动门控 Auto Gating:UnlinkPhase,相位类型Type:SmartPhase(快速冻结) Snap Shot Freeze:onkV:120kV,mA:AutomA200~600;扫描类型scan type:Cardiac Table Positions:one 探测器覆盖范围:160mm旋转时间:0.28s.总曝光时间:0.87s,使用双筒高压注射器,A管为非离子型造影剂碘普罗胺370mgl/mL,B管为生理盐水,加热至接近人体温度37℃,经肘静脉以4.5~5.5mL/s的流速分别注入造影剂和生理盐水。

实施造影剂追踪法,将气管隆突水平降主动脉作为靶兴趣区。

常规屏气扫描方法:在注入造影剂后8s后以1.3s/层的频率对靶兴趣主动脉进行连续扫描,当靶兴趣主动脉CT值高于150HU后,延迟5s设备自动启动曝光扫描(期间提示患者深吸气后屏气)。

扫描完成之后,对图像进行重建和后处理。

1.2.3 超声检查 采用GE Vivid E9 彩色多普勒超声,指导患者以仰卧位卧于床上,操作者位于患者右侧,探头频率为10-12MHz,从锁骨内侧至颈动脉处不断查找并确定颈动脉是否发生粥样硬化斑块,并观察记录其数量及体积等。

CTA识别症状性颈动脉斑块的放射组学研究薛丽丽1,王灵杰2,石彩云2,张倩2,乔英2,张华2摘要目的:探讨基于计算机断层扫描血管成像(CTA)的放射组学研究对症状性颈动脉斑块的识别价值㊂方法:回顾性收集2018年1月1日 2021年12月31日于山西医科大学第一医院行头颈部CTA检查的170例颅外段颈动脉粥样硬化病人的临床资料㊂按7ʒ3随机将病人分为训练集(119例)和测试集(51例)㊂根据影像和临床症状将病人分为有症状组(105例)与无症状组(65例),比较有症状组和无症状组病人的临床资料㊂基于CTA提取并筛选最优放射组学特征并计算放射组学评分Rad-score㊂采用多因素Logistic回归分析筛选症状性颈动脉斑块的独立预测变量㊂在R软件中分别构建Rad-score模型和联合模型,通过受试者工作特征(ROC)曲线分析评价模型的识别效能,并将联合模型可视化为列线图,绘制校准曲线评估其校准度㊂结果:高同型半胱氨酸血症㊁高血压与症状性颈动脉斑块独立相关㊂在测试集中,Rad-score模型识别症状性斑块的曲线下面积(AUC)为0.83,与联合模型的效能(AUC=0.88)比较,差异无统计学意义(P>0.05)㊂校准曲线显示联合模型校准度良好㊂结论:基于CTA成像的放射组学方法可有效识别症状性颈动脉斑块㊂关键词缺血性脑卒中;症状性颈动脉斑块;计算机断层扫描血管成像;放射组学模型;列线图;校准曲线d o i:10.12102/j.i s s n.1672-1349.2023.11.032我国为脑卒中终身患病风险最高和疾病负担最重的国家[1]㊂缺血性脑卒中是最常见的脑卒中类型,研究显示,症状性颈动脉斑块与缺血性脑卒中密切相关[2]㊂临床主要通过超声㊁磁共振成像㊁计算机断层血管造影(computed tomograghy angiography,CTA)等无创检查技术来评估动脉粥样硬化,在这些成像方式中,颈动脉斑块的特征和分类,特别是症状和无症状性斑块决定了颈动脉的血管内治疗方案[3-4]㊂颈动脉粥样硬化斑块的破裂使斑块物质和血栓栓塞远端动脉而引起脑卒中的发生[5]㊂因此,识别易破裂斑块对心脑血管疾病的防治至关重要㊂粥样硬化斑块内部结构复杂且异质性较大,而传统的影像学技术提供的斑块风险分层的信息有限㊂放射组学打破了传统视觉影像的评价模式,其可以通过复杂的计算过程,从图像中获得大量称为 放射组学特征 的定量参数,可结合当前的风险分层工具估计病人发生结局事件的风险[6]㊂CTA技术具有无创㊁操作简单㊁时间和空间分辨率高等特点,可进行多平面重建以充分评估血管,是颈动脉粥样硬化疾病的重要评估手段[7-8]㊂目前,已有研究采用CTA放射组学的方法来评估颈动脉斑块的成分特征和性质[9-13],也有研究系统地评估了颈动脉CTA放射组学分析的稳健基金项目山西省自然科学研究项目(No.20210302123253㊁20210302123256)作者单位 1.山西医科大学(太原030001);2.山西医科大学第一医院(太原030001)通讯作者张华,E-mail:136****************引用信息薛丽丽,王灵杰,石彩云,等.CTA识别症状性颈动脉斑块的放射组学研究[J].中西医结合心脑血管病杂志,2023,21(11):2083-2088.性和可重复性及其在脑卒中和短暂性脑缺血发作病人中识别罪犯颈动脉的能力[14]㊂本研究旨在开发并验证一种能够区分症状性颈动脉斑块和无症状性颈动脉斑块的CTA放射组学预测模型,以期为临床常规实践中改善颈动脉粥样硬化疾病风险分层和个体化治疗提供参考和依据㊂1资料与方法1.1一般资料回顾性收集2018年1月1日 2021年12月31日于山西医科大学第一医院行头颈部CTA 检查的170例颅外段颈动脉粥样硬化病人的临床资料,根据近期是否有该颈动脉供血区域的缺血性脑卒中表现[15]分为有症状组(105例)和无症状组(65例),有症状组,男86例,女19例,年龄35~85(63.8ʃ9.1)岁;无症状组,男55例,女10例,年龄39~92(62.9ʃ11.9)岁㊂本研究通过山西医科大学第一医院医学伦理委员会批准(审批号:No.2018K008)㊂1.2纳入与排除标准纳入标准:颈动脉斑块厚度> 1.5mm(钙化成分<50%)㊂排除标准:心源性栓塞㊁其他已确定病因的脑卒中及病因未明确的脑卒中;放射治疗等其他原因引起的颈动脉狭窄;脑出血㊁肿瘤等颅内其他疾病;既往曾行颈动脉血管内治疗(支架或内膜剥脱术);资料不全及图像伪影重者㊂1.3方法1.3.1一般资料的收集回顾临床电子病历,记录病人包括性别㊁年龄㊁体质指数及是否有高血压[有明确高血压病史或入院后连续3次非同日测量血压收缩压ȡ140mmHg(1mmHg=0.133kPa)和(或)舒张压ȡ90 mmHg]㊁高同型半胱氨酸血症(血浆同型半胱氨酸> 15μmol/L)㊁糖尿病(空腹血糖ȡ7.0mmol/L和/或餐后2h血糖ȡ11.1mmol/L或在本次检查前确诊为糖尿病,服用降糖药或胰岛素治疗)㊁高脂血症(总胆固醇> 5.7mmol/L,三酰甘油>1.7mmol/L)㊁吸烟史(过去6个月中每天至少吸烟1支或每周至少吸烟7支)㊁饮酒史(过去6个月中每周至少有过1次酒精摄入)等一般资料,并按二分类变量赋值: 否 赋值为0, 是 赋值为1㊂1.3.2CTA扫描方案采用第三代双源CT扫描仪(SOMATOM Force,Siemens)与双能量扫描模式下进行头颈部CTA检查,经肘前静脉以4~5mL/s的流速注射30~40mL碘普罗胺(370mg I/mL)后以4~5 mL/s的流速注射生理盐水30~40mL㊂扫描参数:高能量球管电压Sn150kV,低能量球管电压90kV,高能量球管电流100~180mAs,低能量球管电流130~ 330mAs,球管旋转时间为每转0.28s,重建层厚为0.75mm,层间距为0.5mm,螺距为0.7㊂1.4放射组学特征数据转化1.4.1斑块分割及放射组学特征提取两名分别有3年和5年诊断经验的放射科医师利用3D-Slicer(版本4.2.10)在CTA横断面图像上逐层勾画斑块并生成感兴趣区域(region of interest,ROI)(见图1)㊂在python(版本3.7)pyradiomics(版本3.0)平台上提取放射组学特征㊂采用组内相关系数(intraclass correlation coefficient,ICC)评估从2名医师勾画的ROI中提取的放射组学特征的稳定性㊂图1ROI人工分割示例(A㊁B为同一病人,男,67岁,双下肢无力3d余,头颅MRI示多发陈旧性腔隙性脑梗死,CTA分别显示了其左颈内动脉球部斑块的原始图像和分割图像㊂C㊁D为同一病人左颈内动脉球部斑块的CTA原始图像和分割图像,女,71岁,1d后MRI-DWI示左侧额㊁岛叶㊁侧脑室旁亚急性腔隙性脑梗死)1.4.2放射组学特征筛选使用Python(版本3.7)和Scikit-learn库实现以下步骤:①保留稳定性较好的特征(ICC>0.75),剔除斯皮尔曼相关系数(Spearman's rank correlation coefficient)ȡ0.9的冗余特征,使筛选的特征不具有高度相似性;②通过套索法(least absolute shrinkage and selection operator,LASSO)进一步筛选特征;③采用5折交叉验证法确定LASSO 分析中的调优参数(lambda),用最优参数选择症状性颈动脉斑块的非零系数特征;④基于放射组学特征及LASSO中的回归系数计算每个病人的放射组学评分(radiomics score,Rad-score)㊂1.5模型的构建及效能的评估在R软件(版本4.2.1)上将所有病人按7ʒ3的比例随机分为训练集(n= 119)和测试集(n=51),并基于训练集中临床危险因素和Rad-score,分别构建Rad-score模型和联合模型,并以联合模型包含的特征构建列线图,绘制校准曲线以评价模型的校准度㊂采用受试者工作特征(receiver operating characteristic,ROC)曲线评价模型的识别效能,通过DeLong检验进行比较㊂1.6统计学处理采用SPSS26.0软件进行数据分析㊂符合正态分布的定量资料以均数ʃ标准差(xʃs)表示,采用t检验;不符合正态分布的定量资料以中位数或四分位间距[M(Q1,Q3)]表示,采用Mann-Whitney U秩和检验㊂定性资料以例数或百分比(%)表示,采用χ2检验㊂多因素Logistic回归分析筛选症状性颈动脉斑块的独立预测因子㊂以P<0.05为差异有统计学意义㊂放射组学特征提取㊁筛选使用Python (版本3.7)和Scikit-learn库实现,预测模型构建㊁评估在R软件(版本4.2.1)上基于rms㊁foreign㊁pROC等程序包完成㊂2结果2.1有症状组和无症状组临床资料比较有症状组和无症状组高同型半胱氨酸血症㊁高血压病史比较,差异有统计学意义(P<0.05)㊂多因素分析结果显示,高同型半胱氨酸血症[OR=5.045,95%CI(2.359,10.792), P<0.001]㊁高血压[OR=3.389,95%CI(1.347,8.526),P=0.010]与症状性颈动脉斑块独立相关㊂详见表1㊁表2㊂表1有症状组和无症状组临床资料比较项目无症状组(n=65)有症状组(n=105)统计值P男[例(%)]55(84.6)86(81.9)χ2=0.2080.648年龄(岁)63.80ʃ11.8563.66ʃ9.06t=0.5550.580吸烟[例(%)]32(49.2)53(50.0)χ2=0.0090.922饮酒[例(%)]12(18.5)20(19.0)χ2=0.0090.924高同型半胱氨酸血症[例(%)]23(35.4)73(69.5)χ2=19.035<0.001糖尿病[例(%)]26(40.0)39(37.1)χ2=0.1390.710高血压[例(%)]43(66.2)84(80.0)χ2=4.0730.044高脂血症[例(%)]22(33.8)45(42.9)χ2=1.3650.243总胆固醇(mmol/L) 3.94(3.24,4.61) 4.03(3.20,5.13)Z=-0.3500.727三酰甘油(mmol/L) 1.42(0.98,1.89) 1.48(1.04,2.20)Z=-1.0360.300高密度脂蛋白(mmol/L) 1.00(0.92,1.20) 1.01(0.85,1.17)Z=-0.8500.395低密度脂蛋白(mmol/L) 2.47(1.93,2.91) 2.51(1.86,3.38)Z=-1.0340.301体重指数(kg/m2)24.12(22.49,26.01)24.22(22.42,26.36)Z=-0.4590.647表2症状性颈动脉斑块的多因素Logistic回归分析因素回归系数标准误Waldχ2值P OR值95%CI高血压 1.2200.471 6.7230.010 3.389[1.347,8.526]高同型半胱氨酸血症 1.6980.44014.902<0.001 5.461[2.306,12.929] Rad-score14.051 2.39743.348<0.0011265315.234[11520.376,138973127.300]2.2最优放射组学特征在每例病人的颈动脉ROI 中提取到1649个放射组学特征,剔除488个稳定性较差的特征,通过斯皮尔曼相关性分析㊁LASSO法和5折交叉验证对剩余的特征逐步降维(见图2㊁图3)㊂当调优参数lambda为0.633267时获得12个最优放射组学特征(见图4)㊂图2LASSO回归模型中均方误差随5折交叉验证法确定的调优参数lambda的变化趋势图3LASSO回归系数随lambda的变化趋势图4LASSO回归模型中的重要放射组学特征及其相应回归系数2.3Rad-score模型㊁联合模型的识别效能在训练集中,联合模型的预测效能高于Rad-score模型(AUC为0.90与0.83,Z=2.36,P=0.02);在测试集中,联合模型的AUC值㊁敏感度㊁特异度㊁准确度分别为0.88,0.61,1.00,0.82,Rad-score模型的AUC值㊁敏感度㊁特异度㊁准确度分别为0.83,0.72,0.84,0.80(见图5㊁图6);两个模型效能比较,差异无统计学意义(P>0.05)㊂列线图模型直观地显示了临床与CTA放射组学特征对结局的影响程度(见图7),训练集及测试集中的校准曲线接近理想曲线,平均绝对误差分别为0.023和0.035(见图8㊁图9)㊂图5训练集中Rad-score模型、联合模型预测症状性颈动脉斑块的ROC曲线图6测试集中Rad-score模型、联合模型预测症状性颈动脉斑块的ROC 曲线图7联合模型的可视化图8训练集中联合模型的校准曲线(预测概率与实际概率平均绝对误差为0.023)图9测试集中联合模型的校准曲线(预测概率与实际概率平均绝对误差为0.035)3讨论本研究结果显示,在多项临床特征中,高同型半胱氨酸血症和高血压与症状性颈动脉斑块独立相关,同既往研究结论一致[16-17]㊂血压升高会增加颈动脉内中膜厚度,促进斑块形成[18],而高血压病人由于长期的高速血流对血管壁的冲击容易导致斑块发生破裂,增加斑块脱落风险[19],血同型半胱氨酸增高可引起一系列生化反应来增强血小板聚集㊁血管收缩,从而促进血管平滑肌增殖,加重血管内皮细胞损伤[20-21]㊂高同型半胱氨酸血症与病人颈动脉斑块负荷㊁斑块不稳定性及急性脑梗死密切相关[22-23]㊂因此,不难推测本研究有症状组的病人斑块脆弱性会增高,提示临床应强化同型半胱氨酸和高血压病人的管理㊂为了识别症状性颈动脉斑块,本研究从上千个CTA放射组学特征中筛选特征,并结合高同型半胱氨酸和高血压分别建立了Rad-score模型和联合模型,结果表明,Rad-score模型能有效识别症状性颈动脉斑块,在测试集中的诊断效能可达0.83㊂既往针对颈动脉粥样硬化斑块的CTA放射组学研究涉及以下几个方面:Cilla等[9]利用CTA放射组学特征建立了区分颈动脉硬斑块和软斑块的二分类模型,该模型诊断准确率㊁精准率㊁召回率及F值分别为86.7%㊁92.9%㊁81.3%㊁86.7%;Zhang等[12]探究了放射组学方法区分颈动脉斑块有无斑块内出血的能力,放射组学标签模型在外部验证集获得良好的诊断效能,AUC为0.725㊂以上研究在于用放射组学方法表征斑块的具体特征,而本研究直接构建了与缺血性脑卒中高风险相关的斑块的预测模型,与Dong等[13]的研究结论相似㊂另研究基于CT纹理特征的放射组学分析,强调了CT纹理特征作为识别颈动脉粥样硬化易损病人的价值[10],但这项研究是从斑块最大层面上获取的放射组学特征值,是二维图像转化的数据,本研究逐层勾画了斑块,获得了较完整的斑块信息㊂但本研究为单中心回顾性研究,未来需要多机构㊁大量数据来验证该模型长期的准确性和稳定性;ROI是手动勾画获得,耗时长且可能存在参数值差异,自动分割可能会提高效率和参数稳定性,提高将放射组学分析应用于更大数据集的可行性;本研究没有对病人进行规律随访,无症状斑块也可能在后期演变为高风险斑块,动态性研究可能获得更有价值的信息㊂综上所述,本研究建立了一种基于CTA的放射组学模型,可以有效区分症状性颈动脉斑块,放射组学有望成为辅助颈动脉斑块风险分层的一种有力工具㊂参考文献:[1]MA Q F,LI R,WANG L J,et al.Temporal trend and attributable riskfactors of stroke burden in China,1990-2019:an analysis for theGlobal Burden of Disease Study2019[J].The Lancet PublicHealth,2021,6(12):e897-e906.[2]BARRETT K M,BROTT T G.Stroke caused by extracranialdisease[J].Circulation Research,2017,120(3):496-501. [3]NARDI V,BENSON J C,LARSON A S,et al.Carotid arteryendarterectomy in patients with symptomatic non-stenotic carotidartery disease[J].Stroke and Vascular Neurology,2022,7(3):251-257.[4]BONATI L H,KAKKOS S,BERKEFELD J,et al.European StrokeOrganisation guideline on endarterectomy and stenting forcarotid artery stenosis[J].European Stroke Journal,2021,6(2):1. [5]PELISEK J,ECKSTEIN H H,ZERNECKE A.Pathophysiologicalmechanisms of carotid plaque vulnerability:impact on ischemicstroke[J].Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis,2012,60(6):431-442.[6]GILLIES R J,KINAHAN P E,HRICAK H.Radiomics:images aremore than pictures,they are data[J].Radiology,2016,278(2):563-577.[7]BARADARAN H,GUPTA A.Carotid vessel wall Imaging on CTA[J].AJNR Am J Neuroradiol,2020,41(3):380-386.[8]RAJIAH P.Updates in vascular computed tomography[J].RadiolClin North Am,2020,58(4):671-691.[9]CILLA S,MACCHIA G,LENKOWICZ J,et al.CT angiography-based radiomics as a tool for carotid plaque characterization:apilot study[J].La Radiologia Medica,2022,127(7):743-753.[10]ZACCAGNA F,GANESHAN B,ARCA M,et al.CT texture-basedradiomics analysis of carotid arteries identifies vulnerablepatients:a preliminary outcome study[J].Neuroradiology,2021,63(7):1043-1052.[11]CHENG X Q,DONG Z,LIU J,et al.Prediction of carotid In-stentrestenosis by computed tomography angiography carotid plaque-based radiomics[J].Journal of Clinical Medicine,2022,11(11):3234.[12]ZHANG S,GAO L,KANG B,et al.Radiomics assessment of carotidintraplaque hemorrhage:detecting the vulnerable patients[J].Insights into Imaging,2022,13(1):200.[13]DONG Z,ZHOU C S,LI H X,et al.Radiomics versus conventionalassessment to identify symptomatic participants at carotidcomputed tomography angiography[J].CerebrovascularDiseases,2022,51(5):647-654.[14]LE E P V,RUNDO L,TARKIN J M,et al.Assessing robustness ofcarotid artery CT angiography radiomics in the identification ofculprit lesions in cerebrovascular events[J].Scientific Reports,2021,11(1):3499.[15]彭斌,刘鸣,崔丽英.与时俱进的新指南 ‘中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018“解读[J].中华神经科杂志,2018,51(9):666-682.[16]LI D Y,QIAO H Y,YANG X Q,et al.Co-existing hypertension andhyperhomocysteinemia increases the risk of carotid vulnerableplaque and subsequent vascular event:an MR vessel wallimaging study[J].Frontiers in Cardiovascular Medicine,2022,9:858066.[17]LIU C,SUN X,LIN H,et al.Association betweenhyperhomocysteinemia and metabolic syndrome with earlycarotid artery atherosclerosis:a cross-sectional study in middle-agedChinese population[J].Nutrition,2018,53:115-119. [18]陈润霖,何土凤,陶俐均,等.心血管危险因素对颈动脉内中膜进展的影响研究[J].中国全科医学,2023(14):1709-1715. [19]GASECKI D,KWARCIANY M,KOWALCZYK K,et al.Bloodpressure management in acute ischemic stroke[J].CurrentHypertension Reports,2020,23(1):3.[20]BAKOYIANNIS C,KARAOLANIS G,MORIS D,et al.Homocysteineas a risk factor of restenosis after carotid endarterectomy[J].International Angiology:a Journal of the International Union ofAngiology,2015,34(2):166-171.[21]白显树,王海丽.老年急性脑梗死患者颈动脉粥样斑块的稳定性及其影响因素[J].中国老年学杂志,2021,41(12):2481-2484. [22]KAPLAN P,TATARKOVA Z,SIVONOVA M K,et al.Homocysteineand mitochondria in cardiovascular and cerebrovascular systems[J].International Journal of Molecular Sciences,2020,21(20):7698.[23]武晓玲,郝智军,杨金水,等.同型半胱氨酸水平与急性脑梗死TOAST分型及颈动脉斑块稳定性的相关性分析[J].中华老年心脑血管病杂志,2019,21(12):1249-1252.(收稿日期:2023-03-17)(本文编辑邹丽)。

三维超声血管斑块定量分析技术对颈动脉粥样硬化斑块稳定性的评估效果分析吴莹刘亚玲(江西省宜春市中医院超声科,宜春 336000)摘 要 目的:分析三维超声血管斑块定量分析技术对颈动脉粥样硬化斑块稳定性的评估效果。

方法:选取2020年5月至2022年5月收治的脑血管疾病颈动脉粥样斑块硬化患者78例,均行三维超声和CT血管造影(CTA)检查。

三维超声检查患者颈动脉狭窄程度、动脉内膜-中膜厚度(IMT)、灰阶中位数(GSM)和斑块总体积、表面积、回声类型、均质性及新生血管,并以CTA检查为金标准,对比三维超声和CTA检查结果。

结果:经CTA检查,78例患者中47例的颈动脉粥样硬化斑块稳定,31例不稳定。

经三维超声检查,78例中42例的颈动脉粥样硬化斑块稳定,36例不稳定。

三维超声检查的准确率为85.90%(67/78),敏感性为82.98%(39/47),特异性为90.32%(28/31),阳性预测值为92.86%(39/42),阴性预测值为77.78%(28/36),kappa=0.713,一致性优。

稳定与不稳定患者间的三维超声影像学特征存在明显差异,不稳定患者的颈动脉狭窄程度、IMT、斑块总体积均大于稳定患者;GSM低于稳定患者;斑块回声不连续、斑内低回声、新生血管、形态不规则的检出率高于稳定患者(P<0.05)。

稳定与不稳定患者的斑块面积相比差异无统计学意义(P>0.05)。

结论:三维超声评估颈动脉粥样硬化斑块稳定性的准确率高,操作简单,可重复性高,是颈动脉粥样硬化斑块稳定性筛查较佳的检查方法,对制定患者治疗方案以及预后有重要参考意义。

关键词 颈动脉粥样硬化;三维超声;血管斑块定量分析;斑块稳定性中图分类号:R54 文献标志码:A 文章编号:1006-1533(2023)12-0034-04引用本文吴莹, 刘亚玲. 三维超声血管斑块定量分析技术对颈动脉粥样硬化斑块稳定性的评估效果分析[J]. 上海医药, 2023, 44(12): 34-37.Analysis of the evaluation effect of three-dimensional ultrasound vascular plaque quantitative analysis technique on the stability of carotid atherosclerotic plaqueWU Ying, LIU Yaling(Department of Ultrasound of Yichun Hospital of Traditional Chinese Medicine, Yichun, Jiangxi 336000, China)ABSTRACT Objective: To analyze the evaluation effect of three-dimensional ultrasound vascular plaque quantitative analysis technique(VPQ) on the stability of carotid atherosclerotic plaque. Methods: Seventy-eight patients with carotid atherosclerotic plaque with cerebrovascular disease admitted to our hospital from May 2020 to May 2022 were selected, all patients underwent three-dimensional ultrasound and CT angiography(CTA) examination. The degree of carotid artery stenosis, intima-media thickness(IMT), median gray scale(GSM) and total plaque volume, surface area, echo type, homogeneity and neovascularization of the patients were examined by three-dimensional ultrasound, and CTA examination was used as the gold standard to compare the diagnostic evaluation results of three-dimensional ultrasound and CTA examination. Results: After CTA inspection, among 78 patients, 47 had stable carotid atherosclerotic plaque, and 31 patients with carotid atherosclerotic plaque were unstable. After three-dimensional ultrasound examination, among 78 patients, 42 had stable carotid atherosclerotic plaques and 36 had unstable carotid atherosclerotic plaques. The accuracy rate of three-dimensional ultrasound examination was 85.90%(67/78), the sensitivity was 82.98%(39/47), the specificity was 90.32%(28/31), positive predictive value was 92.86%(39/42), negative predictive value was 77.78%(28/36), kappa=0.713, with good consistency. There were differences in通信作者:吴莹。

颅颈动脉狭窄和斑块的CTA诊断价值摘要:目的探讨在颅颈动脉狭窄和斑块的诊断中64层螺旋CT血管造影(CTA)的应用价值。

方法 95例符合标准的缺血性脑血管病患者作为实验组,以同期52例诊断为非缺血性脑血管病患者作为对照组,2周内行64层螺旋CTA扫描。

结果实验组95例患者中存在斑块者81例,斑块检出率为85.3%,高于对照组36.5%,缺血性脑血管病患者的颅颈动脉狭窄和斑块的检出率,混合斑块和软斑块的总比例均高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。

结论 64层螺旋CTA在诊断缺血性脑血管病患者动脉狭窄和斑块方面具有较高的应用价值。

关键词:CT血管造影;缺血性脑血管病;动脉狭窄;动脉斑块缺血性脑血管病已成为危害我国居民身体健康的重大疾病,它具有死亡率、致残率和复发率高的特点。

据资料显示,20%~30%的缺血性脑血管病与颈动脉粥样硬化有关,严重的颈动脉狭窄患者每年约有30%以上会发生缺血性脑血管病。

我国缺血性脑血管病患者中有30%多患有颅内动脉狭窄[1]。

随着CT影像技术的不断发展,多层螺旋CT得到了广泛应用[2],它具有无创性、并发症少、成像速度快的特点,其诊断的特异性、敏感性和准确性均达到临床要求,可以直观显示颅颈血管狭窄部位和程度,辨别斑块性质,可为缺血性脑血管病的诊断和治疗提供可靠的影像信息。

1 资料与方法1.1 一般资料实验组选择:收集2012年9月~2014年9月本院可疑的缺血性脑血管病患者95例,其中男52例,女43例,年龄37~85岁,平均年龄(63.25±13.50)岁。

入选的具体条件为:①临床症状为头晕、眩晕、视物不清、复视、耳鸣、黑蒙、四肢乏力、言语不清、感觉障碍等;②符合第四届全国脑血管病学术会议对于缺血性脑血管病的诊断标准[3];③CT或MRI检查证实患者存在缺血性脑梗死;④患者或家属对于行CT造影检查知情,并签署知情同意书;⑤须排除感染性心内膜炎、心房颤动等所致的心源性脑栓塞患者。

CTA(计算机断层血管造影)是一种非侵入性的血管成像技术,用于检查血管狭窄或堵塞等异常情况。

对于颈动脉重度狭窄的诊断,通常需要结合患者的临床症状、体征以及CTA图像上的具体表现来综合判断。

以下是一些参考的CTA诊断标准,用于判断颈动脉重度狭窄:

1. 血管直径减少:根据北美放射学会的标准,当血管直径减少到小于或等于50%时,可认为是重度狭窄。

2. 血流速度增加:通过测量收缩期和舒张期的血流速度,可以评估血管狭窄的程度。

通常,当收缩期血流速度超过230cm/s,舒张期血流速度超过100cm/s 时,可能表明血管狭窄较为严重。

3. 斑块形态和血管壁变化:斑块的大小、形状和位置,以及血管壁的光滑程度和厚度,都可以提供关于狭窄严重程度的信息。

4. 侧枝循环的形成:在重度狭窄的情况下,可能会形成侧枝循环以补偿主要的血流不足。

5. 血管重建:有时,狭窄可能导致血管内部的重建,如斑块移位或血管壁的增厚。

6. 对比剂充盈:在CTA图像上,对比剂的充盈情况可以反映血管的通畅程度。

重度狭窄的血管可能表现为对比剂充盈不均或减少。

需要注意的是,这些标准并不是绝对的,必须结合患者的临床症状和其他检查结果来综合判断。

例如,即使血管狭窄程度未达到50%,但如果患者有明显的临床症状,如眩晕、视力模糊等,也可能被诊断为重度狭窄。

在实际操作中,医生会根据专业经验和所在地区的研究共识来解读CTA图像,并做出诊断。