浅谈中医治疗非酒精性脂肪肝的临床研究

- 格式:doc

- 大小:24.00 KB

- 文档页数:2

加味降脂理肝汤治疗非酒精性脂肪性肝病(痰湿夹瘀体质)临床研究的开题报告研究背景:非酒精性脂肪性肝病(NAFLD)是一种常见的慢性肝病,其特征是肝内脂肪积累,常伴有轻至中度的肝细胞炎症和纤维化。

NAFLD是世界范围内最常见的肝脏疾病。

在发达国家,其患病率已经接近20%–30%。

NAFLD是一个复杂的疾病,它与代谢综合征及其他一些慢性疾病(如2型糖尿病、高血压、肥胖症等)有很高的关系。

国内外有许多相关研究表明,中医治疗NAFLD是一种很有效的方法。

加味降脂理肝汤是由沙参、山奈、薏米仁、枸杞子、五味子、熟地黄、当归、白芍、茯苓、赤芍、丹参、红花、桂枝等中药组成。

加味降脂理肝汤具有清热解毒、清肝利胆、降脂滋阴的功效,临床上可用于治疗非酒精性脂肪性肝病。

与本病痰湿夹瘀体质有关的临床证候如脘腹胀满、食欲不振、疲乏无力等,通过规范食欲、增加运动量、调节肠道菌群等辅助治疗,可以有效地改善病情。

研究目的:本研究旨在探究加味降脂理肝汤治疗非酒精性脂肪性肝病(痰湿夹瘀体质)的临床疗效,并探讨其可能的作用机制。

研究方法:研究设计:随机对照试验研究对象:50例符合诊断标准的非酒精性脂肪性肝病患者(痰湿夹瘀体质),年龄范围为25-60岁。

研究组:25例,采用加味降脂理肝汤治疗。

对照组:25例,采用西药治疗。

治疗周期为12周。

疗效评估采用湿毒清胃颗粒方面临床疗效评估标准。

研究结果:待研究完成后,将进行统计分析,并得出结论。

预计加味降脂理肝汤治疗非酒精性脂肪性肝病的临床疗效显著,并能够改善患者的生活质量。

非酒精性脂肪肝的中医药治疗摘要:非酒精性脂肪肝是我国常见的慢性肝病之一,近年来我国及亚太地区的患病率呈逐年上升趋势,严重危害人民健康。

中医药治疗非酒精性脂肪肝有明显效果,对其进行综述,为临床提供参考。

关键词:非酒精性脂肪肝;中医药治疗;综述非酒精性脂肪肝是以肝细胞脂肪变性和脂肪蓄积为特征,但无过量饮酒史的临床病理综合征,包括单纯性脂肪肝以及由此演变的脂肪性肝炎及脂肪性肝硬化,现代医学研究认为胰岛素抵抗和遗传易感性与其发病关系密切。

随着肥胖和糖尿病的高发趋势,非酒精性脂肪肝现已成为我国常见的慢性肝病之一,并呈逐年上升趋势,严重危害人民健康[1]。

中医药治疗非酒精性脂肪肝有明显疗效,现将其综述如下。

1 病因病机非酒精性脂肪肝在中医古代文献中并没有记载,根据其症状及临床特点,可把其归属于祖国医学的“胁痛”、“痰痞”、“瘀血”、“积聚”、“痞满”等范畴。

最早记载见于《难经》:“肝之积,名曰肥气”,故也称之肥气病,是指体内肥脂之气过多地蓄积于肝脏;《素问·痹论》:“饮食自倍,肠胃乃伤”和吴鞠通“肝气之郁,痰瘀阻络”及《金匮翼·积聚统论》:“积聚之病,非独痰食气血,即风寒外感亦能成之”,揭示该病成因与情志、饮食、痰湿及瘀血有关。

近代医家则立足于临床,紧扣中医理论,充分结合现代医学探究此病病机,胡义扬教授[1]认为,在病因病机认识方面,主要有肝失疏泄,肝血瘀滞;脾失健运,湿邪内生,痰浊内蕴,以及肾精亏损,痰浊不化等,病机基础与痰、湿、瘀、积等有关,与肝、脾、肾三脏功能关系密切。

何东仪等[2]认为本病多责之于饮食不节、情志郁结、病后失于调养等,导致脾虚肝郁,痰湿阻滞,瘀血内结,相互搏结于肝而致,痰、湿、瘀是主要病理因素;林鹤和[3]认为脾虚失运为本病发病的内在基础,湿热中阻、痰瘀互结为脂肪肝的主要病机。

2 治则治法本病为本虚标实。

本虚为脾气虚弱、肝肾亏损;标实为痰湿内蕴、气滞血瘀。

随着疾病的发展,虚实夹杂,互为因果。

第35卷第3期长治医学院学报2021年6月JOURNAL OF CHANGZHI MEDICAI COLLEGE Vol.35No.3 Jun.2021230•综述.中医药治疗非酒精性脂肪性肝病的研究进展李立凤I梁汝圣八关键词非酒精性脂肪肝性肝病;中医药;研究进展中图分类号R242文献标识码A文章编号1006(2021)03-230-03非酒精性脂肪性肝病(non-alcoholic fatty liver disease,NAFLD)是指除外酒精和其他明确的损肝因素所致的,病变主体在肝小叶,以弥漫性肝细胞大泡性脂肪变性和脂肪贮积为病理特征的临床病理综合征,包括非酒精性单纯性脂肪肝、非酒精性脂肪性肝炎和非酒精性脂肪性肝硬化三种主要类型⑴。

NAFLD不仅可以导致肝病残疾和死亡,还与代谢综合征、2型糖尿病、动脉硬化性心血管疾病以及结直肠肿瘤等的高发密切相关⑷。

NAFLD 的病因较多,高能量饮食、含糖饮料、久坐少动等生活方式、肥胖、2型糖尿病、高脂血症、代谢综合征等单独或共同成为NAFLD的易感因素⑶。

近年来,NAFLD已成为我国最常见的肝脏疾病"勺。

目前,西医尚无治疗NAFLD疗效确切的药物,中医药治疗NAFLD显示一定的临床疗效,可能成为今后治疗NAFLD的有效方法之一。

因此,本文主要围绕中医对NAFLD病因病机的认识及中医治疗进行如下综述。

1中医病名NAFLD在中医学中,根据其临床表现,可归属于中医的“积聚”“痰浊”“痞满”“肥气”“胁痛”等疾病的范畴⑷。

《难经•五十六难》在提到“五脏之积”时曰:“肝脏之积,名曰肥气”,这是最早记载与NAFLD相关的论述。

2病因病机NAFLD的发生多与酒食不节、情志抑郁、寒气侵袭、年老久病等因素相关,其病位在肝,但与脾、肾二脏密切相关,与痰、浊、瘀、湿等病理产物作者单位1天津市公安医院(300000)2天津市第一医院*通信作者(E-mail:liangrusheng@)相关。

《化滞柔肝颗粒治疗非酒精性单纯性脂肪肝(湿热中阻证)的临床疗效评价研究》一、引言非酒精性单纯性脂肪肝(NASH)是一种常见的肝脏疾病,其发病原因与现代生活方式、饮食习惯等密切相关。

湿热中阻证是NASH常见的中医证候之一,主要表现为肝区不适、腹胀、纳差、口苦等症状。

化滞柔肝颗粒作为一种中药制剂,具有疏肝利胆、清热化湿的功效,对于治疗NASH湿热中阻证具有一定的临床疗效。

本文旨在评价化滞柔肝颗粒治疗NASH湿热中阻证的临床疗效,为临床提供参考依据。

二、研究方法1. 研究对象本研究共纳入符合NASH湿热中阻证诊断标准的患者120例,年龄在35-65岁之间,经实验室检查确诊为NASH。

2. 治疗方法将患者随机分为实验组和对照组,每组60例。

实验组采用化滞柔肝颗粒治疗,每日3次,每次1袋(含生药量约为9g);对照组采用常规西药治疗。

治疗周期为6个月。

3. 评价指标采用以下指标评价临床疗效:(1)肝功能指标:包括谷丙转氨酶(ALT)、谷草转氨酶(AST)等;(2)血脂指标:包括总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)等;(3)中医证候评分:包括肝区不适、腹胀、纳差、口苦等症状评分;(4)影像学检查:包括肝脏超声、CT等。

三、研究结果1. 肝功能指标改善情况实验组患者经过6个月治疗后,ALT、AST等肝功能指标明显改善,与对照组相比具有显著差异(P<0.05)。

2. 血脂指标改善情况实验组患者经过6个月治疗后,TC、TG等血脂指标也有所改善,与对照组相比具有统计学差异(P<0.05)。

3. 中医证候评分改善情况实验组患者经过治疗后,肝区不适、腹胀、纳差、口苦等症状评分明显降低,与对照组相比具有显著差异(P<0.05)。

4. 影像学检查结果实验组患者经过治疗后,肝脏超声、CT等影像学检查结果显示,肝脏脂肪含量明显降低,肝脏形态结构也有所改善。

四、讨论本研究结果表明,化滞柔肝颗粒治疗NASH湿热中阻证具有较好的临床疗效。

中国乡村医药中医外治法治疗非酒精性脂肪性肝病的研究进展唐徐杰 茹清静非酒精性脂肪性肝病(NAFLD)为临床常见疾病,传统的定义需排除饮酒、其他明确的肝损伤因素。

目前,国际专家共识小组提出代谢相关脂肪性肝病(MAFLD)的新定义,只要肝组织活检、影像学或脂肪肝指数等判别模型提示脂肪肝,再合并有超重/肥胖、2型糖尿病、代谢功能障碍等任一条件的患者即可诊断[1]。

在我国,随着人民生活水平的提高,生活节奏加快,日常饮食结构逐渐发生改变,NAFLD患病率增长迅速,已取代慢性乙型病毒性肝炎成为第一大慢性肝病。

NAFLD起病隐匿,初期往往无明显临床症状,不易引起患者重视,导致疾病进展。

而随着疾病进展,2型糖尿病、代谢综合征、心血管事件的发病风险也显著增加,尽早干预十分必要。

西医缺乏治疗NAFLD的特效药物,而中医在防治方面发挥了独特作用。

1 NAFLD中医认识NAFLD为现代医学根据疾病的病因、病理等所概括出的较为客观的定义,在传统中医文献中并无“脂肪肝”病名,但根据病因病机、临床表现可将其归属于“肝癖”“肥气”“痞满”等范畴。

“十一五”国家中医药管理局中医肝病协作组将NAFLD的中医病名确定为“肝癖”。

“肝癖”指因肝失疏泄,脾失健运,痰浊瘀积于肝,以胁胀或痛、右胁下肿块为主要表现的积聚类疾病。

临床以疏肝健脾、行气化痰、活血化瘀为主要治疗原则。

2 中医外治法清·吴师机《理瀹骈文》提出,“外治之理,即内治之理,外治之药,亦即内治之药。

所异者,法耳。

”中医外治法是在与内治法相同的辨病辨证前提条件下,通过口服药物外的各类途径刺激经络、腧穴、皮肤、筋肉等来起到扶正祛邪、防治疾病的特色疗法。

外治法有见基金项目:北京医卫健康公益基金会医学科学研究基金资助项目(YWJKJJHKYJJ-G17028)作者单位:310053 杭州,浙江中医药大学第二临床医学院研究生在读(唐徐杰);杭州,浙江中医药大学附属第二医院感染性疾病科(茹清静)通信作者:茹清静,·综述·效快、局部疗效更优、高性价比等特点。

吴明志运用柴胡郁金汤治疗非酒精性脂肪肝的临床经验1. 引言1.1 引言非酒精性脂肪肝是一种常见的肝脏疾病,主要是由于长期不良的生活习惯和饮食结构导致。

吴明志是一位在中医领域具有丰富经验的医师,他在治疗非酒精性脂肪肝方面取得了一定的临床经验。

其中,他尤其擅长运用柴胡郁金汤进行治疗,取得了较好的效果。

柴胡郁金汤是一种具有清热解毒、疏肝理气的经典方剂,对于调理肝气郁结、肝火上升、脾胃失调引起的脂肪肝有一定的疗效。

吴明志在临床实践中发现,通过辨证施治,结合个体情况进行个性化的治疗方案,可以更好地帮助患者减轻脂肪肝的症状,改善肝功能。

在本文中,我们将结合吴明志在治疗非酒精性脂肪肝方面的临床经验,对柴胡郁金汤的具体运用进行介绍,总结其治疗方法、疗效观察、副作用及安全性等方面的内容,以期为临床医师提供参考,并为更多患有非酒精性脂肪肝的患者带来希望和帮助。

2. 正文2.1 临床经验总结吴明志运用柴胡郁金汤治疗非酒精性脂肪肝的临床经验总结如下:1. 患者选择:经过严格筛选,选择符合治疗条件的患者进行治疗,避免不必要的风险或治疗失败。

2. 个性化治疗方案:根据患者的具体病情和身体状况,制定个性化的治疗方案,包括药物配方、剂量和治疗周期等。

3. 严密观察病情:在治疗过程中,密切观察患者的病情变化和体征反应,及时调整治疗方案以保证治疗效果。

4. 综合治疗手段:除了药物治疗外,结合健康饮食、适量运动等综合治疗手段,提高治疗效果。

5. 密切随访管理:在治疗结束后,通过定期随访和复查,评估治疗效果并及时发现并处理复发风险,确保患者的健康。

吴明志医生在治疗非酒精性脂肪肝的临床实践中,注重个性化治疗、综合治疗、严密观察和随访管理,取得了一定的治疗效果,为患者带来了健康和希望。

2.2 治疗方法吴明志运用柴胡郁金汤治疗非酒精性脂肪肝的临床经验表明,该方具有显著的治疗效果。

在治疗过程中,首先要根据患者的具体病情来确定用药剂量和疗程。

一般来说,柴胡郁金汤的剂量为每天3次,每次服用150ml左右,疗程为1个月。

二黄祛脂方治疗非酒精性脂肪肝的作用机制研究二黄祛脂方治疗非酒精性脂肪肝的作用机制研究摘要:非酒精性脂肪肝(NAFLD)已成为全球范围内最常见的肝脏疾病之一,而且其发病率还在逐年上升。

二黄祛脂方作为传统中药方剂在临床上广泛应用于NAFLD的治疗,具有显著的疗效。

本文旨在探讨二黄祛脂方对NAFLD的作用机制。

关键词:二黄祛脂方;非酒精性脂肪肝;作用机制一、引言非酒精性脂肪肝是一种以肝细胞内脂肪蓄积为主要病理特征的肝脏疾病,其发病与肥胖、高血压、高血脂以及糖尿病等代谢性疾病密切相关。

传统中医认为,NAFLD是由脾肾阳虚、湿痰停聚所致,因此,调理脾胃、疏利气机、祛湿排痰成为中医治疗NAFLD的重要措施。

二、二黄祛脂方的组成与作用二黄祛脂方是由山栀、黄芪、黄连、黄柏和白术等中草药组成的复方制剂。

其主要作用包括疏肝理气、清热解毒、利湿排痰以及抗氧化等。

山栀和黄芪具有明显的抗氧化作用,能够减轻肝脏氧化应激,提高肝细胞的抗氧化能力。

黄连和黄柏具有清热解毒的作用,可以有效抑制炎症反应和肝脏纤维化的过程,从而改善NAFLD患者的病情。

白术则具有疏肝理气、利湿排痰的作用,可以改善NAFLD患者的脾胃功能,促进脂肪代谢。

三、二黄祛脂方的作用机制研究1. 调节脂代谢:二黄祛脂方中的黄芪和白术成分可以促进脂肪酸的氧化分解,抑制脂肪堆积。

此外,黄芪和山栀还可以通过调节脂肪合成酶的活性,降低脂肪酸合成,从而减少脂肪肝的形成。

2. 抗氧化作用:二黄祛脂方中的山栀和黄芪蕴含丰富的活性成分,如黄芪苷和山栀内酯等,具有明显的抗氧化作用。

这些成分可以清除体内的自由基,减轻氧化应激,提高肝细胞的抗氧化能力,保护肝脏免受氧化损伤。

3. 抑制肝纤维化:二黄祛脂方中的黄连和黄柏等成分能够抑制肝脏的炎症反应,阻止肝脏纤维化的进程。

黄连中的黄连酮和黄柏中的黄柏酮等成分可以抑制肝脏的炎症细胞浸润和纤维化相关基因的表达,从而减轻NAFLD患者的病情。

四、二黄祛脂方的临床应用二黄祛脂方作为传统中药方剂已经在临床上广泛应用于NAFLD 的治疗,取得了显著的疗效。

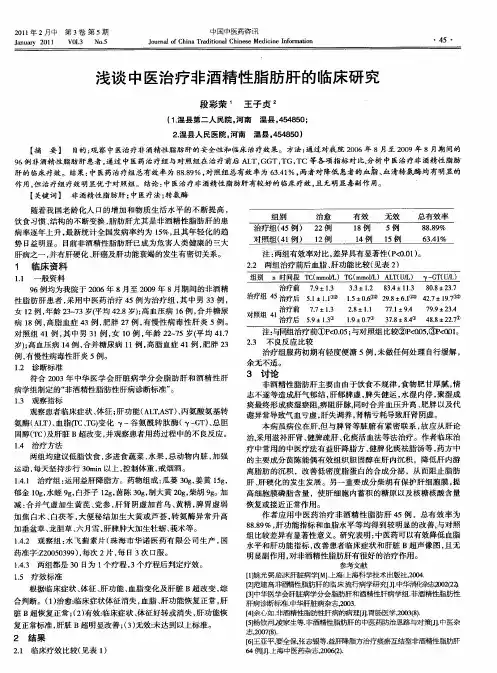

浅谈中医治疗非酒精性脂肪肝的临床研究

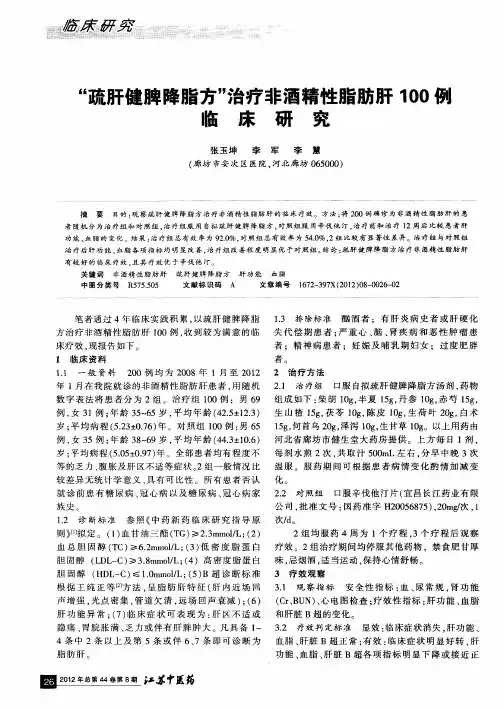

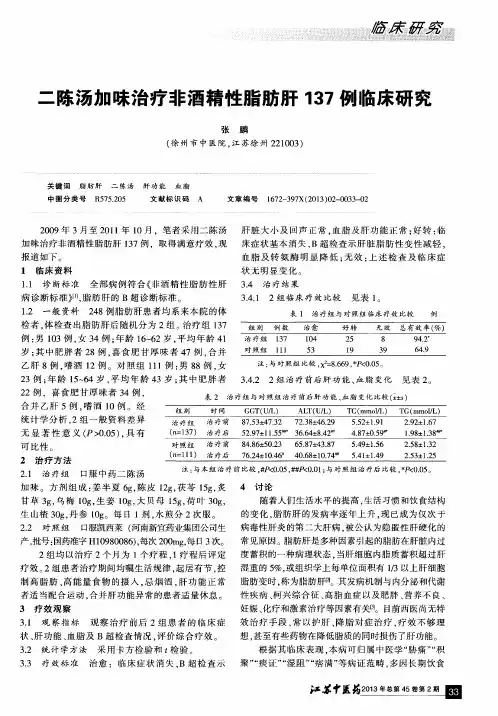

【摘要】目的:观察中医治疗非酒精性脂肪肝的安全性和临床治疗效果。

方法:通过对我院2006年8月至2009年8月期间的96例非酒精性脂肪肝患者,通过中医药治疗组与对照组在治疗前后ALT,GGT,TG,TC等各项指标对比,分析中医治疗非酒精性脂肪肝的临床疗效。

结果:中医药治疗组总有效率为88.89%,对照组总有效率为63.41%,两者对降低患者的血脂、血清转氨酶均有明显的作用,但治疗组疗效明显优于对照组。

结论:中医治疗非酒精性脂肪肝有较好的临床疗效,且无明显毒副作用。

【关键词】非酒精性脂肪肝;中医疗法;转氨酶

随着我国老龄化人口的增加和物质生活水平的不断提高,饮食习惯、结构的不断变换,脂肪肝尤其是非酒精性脂肪肝的患病率逐年上升,最新统计全国发病率约为15%,且其年轻化的趋势日益明显。

目前非酒精性脂肪肝已成为危害人类健康的三大肝病之一,并有肝硬化、肝癌及肝功能衰竭的发生有密切关系。

1 临床资料

1.1 一般资料

96例均为我院于2006年8月至2009年8月期间的非酒精性脂肪肝患者,采用中医药治疗45例为治疗组,其中男33例,女12例,年龄23~73岁(平均42.8岁);高血压病16例,合并糖尿病18例,高脂血症43例,肥胖27例,有慢性病毒性肝炎5例。

对照组41例,其中男31例,女10例,年龄22~75岁(平均41.7岁);高血压病14例,合并糖尿病11例,高脂血症41例,肥胖23例,有慢性病毒性肝炎5例。

1.2诊断标准

符合2003年中华医学会肝脏病学分会脂肪肝和酒精性肝病学组制定的“非酒精性脂肪性肝病诊断标准”。

1.3观察指标

观察患者临床症状、体征;肝功能注:两组有效率对比,差异具有显著性注:与同组治疗前①P<0.05;与对照组比较②P<0.05,③P<0.01。

2.3 不良反应比较

治疗组服药初期有轻度便溏5例,未做任何处理自行缓解,余无不适。

3讨论

非酒精性脂肪肝主要由由于饮食不规律,食物肥甘厚腻,情志不遂等造成肝气郁结,肝郁脾虚,脾失健运,水湿内停,聚湿成痰最终形成痰湿瘀阻,痹阻肝脉,同时合并血压升高、肥胖以及代谢异常导致气血亏虚,肝失调养,肾精亏耗导致肝肾阴虚。

本病虽病位在肝,但与脾肾等脏腑有紧密联系,故应从肝论治,采用滋补肝肾、健脾疏肝、化痰活血法等法治疗。

作者临床治疗中常用的中医疗法有益肝降脂方、健脾化痰祛脂汤等,药方中的主要成分茵陈能偶有效组织胆固醇在肝内沉积,降低肝内游离脂肪的沉积,改善低密度脂蛋白的合成分泌,从而阻止脂肪肝、肝硬化的发生发展。

另一重要成分柴胡有保护肝细胞膜,提高细胞膜磷脂含量,使肝细胞内蓄积的糖原以及核糖核酸含量恢复或接近正常作用。

作者应用中医药治疗非酒精性脂肪肝45例,总有效率为88.89%,肝功能指标和血脂水平等均得到较明显的改善,与对照组比较差异有显著性意义。

研究表明:中医药可以有效降低血脂水平和肝功能指标,改善患者临床症状和肝脏B 超声像图,且无明显副作用,对非酒精性脂肪肝有很好的治疗作用。

参考文献

[1]姚光弼.临床肝脏病学[M].上海:上海科学技术出版社,2004.

[2]范建高.非酒精性脂肪肝的临床流行病学研究[J].中华消化杂志,2002(22).

[3]中华医学会肝脏病学分会脂肪肝和酒精性肝病学组.非酒精性脂肪性肝病诊断标准.中华肝脏病杂志,2003.

[4]余心如.非酒精性脂肪性肝病的病理[J].胃肠医学,2003(8).

[5]杨钦河,凌家生等.非酒精性脂肪肝的中医药防治思路与对策[J].中医杂志,2007(8).

[6]王亚平,要全保,张志银等.益肝降脂方治疗痰瘀互结型非酒精性脂肪肝64例[J].上海中医药杂志,2006(2).。