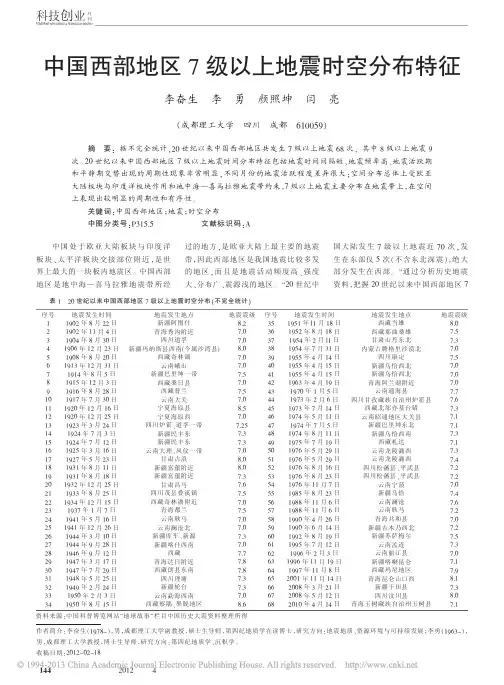

康定-甘孜地震带:400年间7级以上地震达9次

- 格式:docx

- 大小:12.57 KB

- 文档页数:1

【直击热点】2023年高考地理时事热点深入解读01 泸定县地震【热点背景解读】2022年9月5日12时52分,四川省甘孜州泸定县发生6.8级地震,震源深度16千米。

震中位于北纬29.59度,东经102.08度。

此次地震初步震源机制解显示为走滑型破裂。

地震发生后,四川省地震局立即启动二级地震应急响应,成立应急指挥部,召开紧急会议,就应急处置工作做出安排部署,同时,指派当地防震减灾工作部门及地震监测中心站前往震区调查核实震情、灾情,协同当地政府抗震救灾。

四川省抗震救灾指挥部已将二级地震应急响应提升至一级。

9月11日,应急管理部正式发布泸定6.8级地震烈度图。

从9月12日18时起,四川省终止地震一级应急响应。

截至2022年9月11日17时,地震已经造成93人遇难,其中甘孜州遇难55人,雅安市遇难38人。

另有25人失联,其中泸定县9人,石棉县16人。

震中简介泸定县隶属于四川省甘孜藏族自治州,地处青藏高原向四川盆地过渡地带,是进藏出川的必经之地,被誉为甘孜州“东大门”。

泸定属典型的高山峡谷区,境内有贡嘎山、海螺沟冰川森林公园等著名景点,是川西重要的旅游景区之一。

1935年红军在这里取得了飞夺泸定桥的伟大胜利。

该县面积2165平方公里,下辖4镇8乡,2014年人口约9万,2014年GDP达19亿元。

附近村镇本次地震周边5公里内的村庄有坪上、杉树坪、半边街、青石板、马鞍腰、倒中桥,20公里内的乡镇有磨西镇、得妥镇、燕子沟镇。

周边县城震中距泸定县39公里、距康定市47公里、距石棉县48公里、距汉源县62公里、距荥经县78公里,距甘孜藏族自治州52公里,距成都市226公里。

地震原因地震专家综合分析认为,此次地震震中位于鲜水河断裂带南东段磨西断裂附近,为主震余震型地震,根据区域构造、历史地震活动、地震序列类型等资料,近期原震区发生更大地震的可能性不大,余震活动仍将持续一段时间。

2022年9月11日,中国科学院成都山地灾害与环境研究所(简称“中科院成都山地所”)研究员刘巧表示,目前看来,海螺沟冰川在泸定地震期间的冰崩规模并不大,冰瀑布下方较长范围的平坦冰舌区域对崩塌的冰雪物质运动具有较好的缓冲,初步评估冰崩致灾或进一步形成灾害链的可能性较小。

川西地震灾害遗迹的旅游开发利用初探——以德阳市重灾区为例》四川省哲学社会科学院立项课题。

课题立项编号四川工程技术职业学院课题组顾问:课题组长:马勇:四川工程职业技术学院副教授主研成员:马勇:四川工程职业技术学院副教授倪波:四川工程职业技术学院副院长教授张扬:四川师范大学教授蔡书良:重庆教育学院教授研究目录前言第一部分川西地震灾害遗迹旅游资源一、地震旅游概念辨析二、地震灾害遗迹旅游开发意义三、地震灾害遗迹旅游资源特点四、灾害遗迹旅游资源的分类第二部分川西地震灾害遗迹旅游资源的开发利用一、地震灾害遗迹旅游资源开发利用可行性二、地震灾害遗迹旅游资源开发利用原则三、地震灾害遗迹旅游资源开发利用现状分析四、川西地震灾害遗迹旅游资源开发利用建议前言5.12汶川地震后,国务院《汶川地震灾后恢复重建条例》指出:“国务院地震工作主管部门应当会同文物等有关部门组织专家对地震废墟进行现场调查,对具有典型性、代表性、科学价值和纪念意义的地震遗址、遗迹划定范围,建立地震遗址博物馆。

”“5.12”汶川大地震给受灾地区带了空前的破坏,如何进行灾后重建、振兴灾区经济成为灾情基本平稳后面临的最艰巨的任务。

我们吸取了世界著名地震案例经验,结合四川灾区的实际情况,倡导最大效力发挥旅游业在汶川地震灾后重建中的作用,实现灾区经济的复苏与繁荣。

四川作为全国重要的旅游资源大省,旅游业在其灾后重建中无疑将是一个重头戏,思考如何发挥旅游业在汶川地震灾后重建规划与建设中的作用,对于实现借助旅游之势,带动四川的雄起具有重要意义。

地震灾害遗迹旅游资源开发是川西地震灾区旅游恢复重建的特殊旅游资源和旅游亮点。

在汶川大地震前,以唐山为代表的诸多城市遭受地震灾害考验,都已经成功在灾后崛起。

国家旅游局局长指出:“旅游部门可沿地震带开发新一轮地震遗迹(广义)旅游产品。

” “由于自然原因地震造成的遗址、遗迹就变成了一种资源,如果合理地开发、保护和利用,就是一种旅游资源,将来就会吸引大量的游客。

鲁家果:南水北调西线工程要慎重跨流域水资源的调配是解决我国北方地区缺水问题的途径之一。

目前东线、中线南水北调工程已经启动。

《南水北调西线工程规划纲要及第一期工程规划》(以下简称《规划》)已由黄河水利勘察设计研究院作出,并经水利部组织专家委员会审查通过。

南水北调西线工程将在2010年正式施工,至2050年完工。

计划从长江上游通天河、雅砻江、大渡河建引水枢纽7个,输水线路508km(其中,隧洞490km),年输水170亿m3至黄河玛曲段。

工程静态投资3040亿元(2000年价)。

西线工程建设规模、难度都是当今世界之最。

它关系长江、黄河两大水系的调整和治理,涉及生态、经济、社会等一系列问题,是一个极其复杂的系统工程。

需要反复论证,听取各方面的意见,才能作出科学决策。

笔者认为,目前在工程可行性、经济合理性、可持续发展及工程面临的风险等方面,还需要慎重研究,不可仓促定案。

现就几个问题提出商榷。

一、西线工程可调水量有多少?《方案》框算:通天河侧坊引水枢纽年均径流量为124亿m3拟调水80亿m3;雅砻江阿达引水枢纽年均径流量为71亿m3,拟调水50亿m3;雅砻江、大渡河5个引水枢纽年均径流量为76亿m3,拟调水40亿m3。

以上三条河流引水枢纽径流量合计271亿m3,计划调水170亿m3。

乍看似无问题。

但由于没有考虑年径流量的季节变化和年际变化及可利用率,调水量被高估了。

河川径流量是调水量的基本依据。

但河川径流量中2/3为洪水径流,通常不易为人类所利用,而只有其余的1/3-1/4的河川径流量即稳定径流量或基流量可供人类利用。

由于水库调蓄,约使天然基流量增加15%,使基流量的比例提高到35%-40%。

基流量利用的上限不宜超过60%。

由于青藏高原东部的特殊气候与地理环境,三条河流引水地年内丰水季节与枯水季节径流量的变化很大。

据中国科学院西部地区南水北调综合考察队调查:在长达7个月的枯水季节(11月至次年5月)各引水枢纽河川的总径流量只有59.67亿m3,其中通天河直门达为23.9亿m3(占年流量19.2%),雅砻江甘孜站为16.27亿m3(占年径流量22.9%),大渡河足木足站为19.5亿m3(占年径流量的25.6%)。

当年李四光预言了中国的4个有可能随时发生的地震带:1、唐山——邢台(已震)2、台湾(已震)3、四川大足(已震)4、山东郯城——日照或是连云港(未震)(注:1668年山东郯城8."5级地震1969年据说,李四光前辈去世前,念念不忘的就是郯-庐地震带,他曾经预测,一旦发生地震,其毁灭性可能是唐山大地震的好几倍。

希望最近中国G-ON-VEN-MENT这些年来的防震措施能积极、有效。

黄相宁在2006年02期《地壳构造与地壳应力》杂志上发表的,《李四光论地震地质与他的中长期地震预测》中,回顾了李四光先生几次成功预测:李四光先生在1966年邢台7."2级地震后的一次会议上提出:邢台地震之后要密切注意河北河间、沧州一带地震危险性。

果然在1967年河北河间大城发生了6."3级地震;……他说我是让你们马上去郯庐断裂带建立压磁地应力站,这个断裂带要出问题。

……果不其然,1969年渤海7."4级和1975年海城7."3级地震就发生在郯庐断裂带东北延伸部位上。

1967年他就派地震地质大队的华北三队到唐山、滦县一带开展地震地质工作,……如果这里也在活动的话,那就很难排除大地震的发生。

"1976年唐山7.8级、滦县7."1级、宁河6."9级强震群正如他所分析的那样,在他预测10年后发生了!1969年,李四光指出云南通海地震的危险性,……分队在1970年1月4日到达通海西北30公里的峨山时,发生了1970年1月5日通海7."7级地震。

通海地震后,他立即提出要注意川西的地震危险性,1970年1月28日在与全国地震工作会议专业队伍代表谈话时他说:"四川西部是危险区,现在我提心吊胆地工作,要赶快上去。

"结果在1970年2月24日就发生了四川大邑6."2级地震。

1970年,……把编制的中国活动性构造体系、构造带上复中国地震危险区透明图向他汇报时,他问了一些地方:道孚在哪?彝良在哪?武都在哪?武威在哪?门源在哪?峨山在哪?1973年2月6日四川炉霍发生7."3级地震,炉霍位于道孚西北60公里,处于同一活动性断裂……1974年5月11日云南大关北发生7."1级地震,……"你怎么分析到这次地震在彝良?我说:"炉霍地震发生在炉霍活动性断裂带上,它往东南延伸就到了彝良大关一带,而彝良正是1970年汇报时李四光问的第二个地名"1976年8月松潘发生两个7."2级地震,震中距武都116公里;1981年1月道孚发生6."9级地震;1984年1月甘肃武威发生5."3级地震;1986年8月青海门源发生6."4级地震;1990年10月甘肃天祝发生6."2级地震,震中在武威东南100公里。

南北地震带北部5次(1561~1920年) M≥7级地震触发关系研究韩竹军;董绍鹏;谢富仁;安艳芬【期刊名称】《地球物理学报》【年(卷),期】2008(51)6【摘要】以南北地震带北部的青藏高原东北边缘与华北构造区过渡部位为例,通过建立地震构造模型,计算静态库仑破裂应力改变量(△CFS),研究了该区1561~1920年360年间5次M≥7级地震之间的触发过程.结果表明,在1561年罗山东簏71/4级地震之后,下一次地震无一例外地发生在前面地震产生的应力触发区(△CFS>0).在4条被触发的发震断裂中,有3条发震断裂的平均△CFS>0.2×105Pa,最大可达0.62X105Pa,超出目前普遍认为触发应力阀值(0.1×105Pa).根据断裂库仑破裂应力变化量(△CFS)和构造应力累计率(Sr),计算获得了下一次地震发生的提前量(△T),地震活动提前量最大可以达到160a.在一条重要活动构造带或地区上,一次地震发生对下一次地震的触发缩短了地震重复发生所需要的累积时问,使得地震可以提前发生,这一方面使得某一特定的发震断裂在时间尺度表现出准周期性,另一方面使得空间上不同发震断裂的地震活动表现出丛集发生的现象.此项研究有助于认识断裂间相互作用特点、揭示地震丛集发生规律以及预测未来地震危险区.【总页数】9页(P1776-1784)【作者】韩竹军;董绍鹏;谢富仁;安艳芬【作者单位】中国地震局地质研究所,北京,100029;中国地震局地质研究所,北京,100029;中国地震局地壳应力研究所,北京,100085;中国地震局地质研究所,北京,100029【正文语种】中文【中图分类】P315【相关文献】1.南北地震带区域形变异常特征与地震关系研究 [J], 王双绪;张希;张四新;张晓亮;薛富平2.南北地震带地壳结构多参数成像及强震触发机制研究 [J], 胡亚平;王志;刘冠男;柳存喜;伏毅3.青藏高原东北部地壳浅部块体物质运动的基本特征及其与南北地震带(北段)关系之研究 [J], 康来迅4.中国南北地震带中北部最小完整性震级的探讨 [J], 何宗海5.南北地震带地区地震烈度衰减关系研究 [J], 杨伟松;王长理;许卫晓;杜轲;于德湖因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

四川省历史上的8级左右⼤地震四川省位于川滇菱形地块,巴颜喀拉地块,扬⼦淮地块交界处,历史上7级以上的强烈地震⽐较多,根据历史7级或者7级以上地震资料记载四川省7级或者7级以上地震最活跃的断裂带是鲜⽔河断裂带。

下列是我⽅整理的四川省历史上8级左右的⼤地震。

【包括疑似8级左右的地震】1、公元前186年2⽉22⽇在四川⼴元-青川和陕西宁强-略阳和⽢肃康县⽂县交界⼤地震推测震级:7.8级⾄8级之间据史料记载公元前186年2⽉22⽇【汉⾼后⼆年正⽉⼆⼗七】地震,武都道羌道⼭崩,地震⾄⼋⽉乃⽌,压死⼋百六⼗余⼈。

这场⼤地震导致古汉⽔上游陕西宁强县汉王⼭⼀带发⽣极为严重的⼭体崩塌,崩塌堵塞了古汉⽔上游河道形成了巨⼤的堰塞湖,公元前161年堰塞湖湖⽔从堰塞湖南部流出进⼊古潜⽔河道随后流⼊嘉陵江上游河道,最终导致了嘉陵江夺汉⽔河道。

关于这场⼤地震震中位置我⽅认为诱发这场⼤地震的断裂带是龙门⼭断裂带,主要原因是这场⼤地震发⽣在公元前186年,⽽根据现代地质调查发现在龙门⼭断裂带中段-东北段在最近6000年内发⽣过⾄少3次8级左右的特⼤地震。

龙门⼭断裂带中段-东北段第⼀次8级左右特⼤地震是在距今5920年⾄5730年【公元前3902年⾄公元前3712年】发⽣过⼀次8级左右的⼤地震。

龙门⼭断裂带中段-东北段第⼆次8级左右特⼤地震是在距今3300年⾄2300年【公元前1282年⾄公元前282年之间】发⽣过⼀次8级左右的⼤地震。

龙门⼭断裂带中段-东北段第三次8级左右的特⼤地震就是2008年5⽉12⽇四川汶川8级地震。

从龙门⼭断裂带中段-东北段历史8级左右特⼤地震资料可以看到龙门⼭断裂带第⼆次8级左右特⼤地震发⽣时间和公元前186年川⽢陕交界这次⼤地震发⽣时间相隔⾮常近,因此我⽅认为公元前186年川⽢陕交界发⽣的这次⼤地震可能是龙门⼭断裂带诱发的。

2、公元1320年±65年四川省德格县-⽢孜县-⽯渠县交界⼤地震推测震级:7.7级⾄8级之间这场⼤地震是根据现代的地质勘探发现了古代地震遗迹进⽽进⾏研究后得出的。

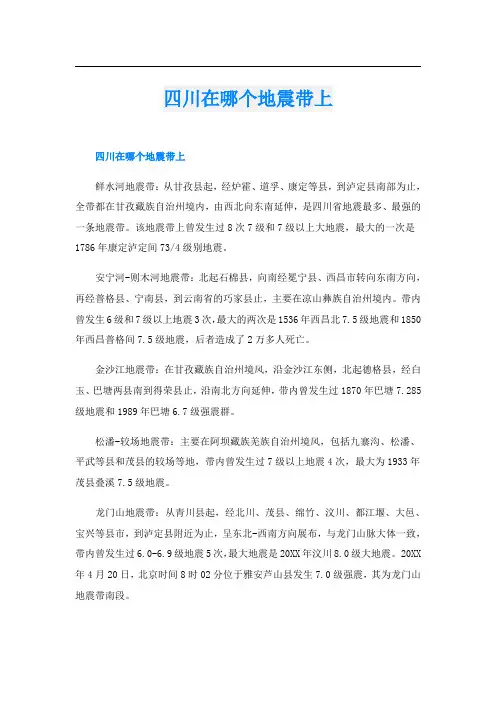

四川在哪个地震带上四川在哪个地震带上鲜水河地震带:从甘孜县起,经炉霍、道孚、康定等县,到泸定县南部为止,全带都在甘孜藏族自治州境内,由西北向东南延伸,是四川省地震最多、最强的一条地震带。

该地震带上曾发生过8次7级和7级以上大地震,最大的一次是1786年康定泸定间73/4级别地震。

安宁河-则木河地震带:北起石棉县,向南经冕宁县、西昌市转向东南方向,再经普格县、宁南县,到云南省的巧家县止,主要在凉山彝族自治州境内。

带内曾发生6级和7级以上地震3次,最大的两次是1536年西昌北7.5级地震和1850年西昌普格间7.5级地震,后者造成了2万多人死亡。

金沙江地震带:在甘孜藏族自治州境风,沿金沙江东侧,北起德格县,经白玉、巴塘两县南到得荣县止,沿南北方向延伸,带内曾发生过1870年巴塘7.285级地震和1989年巴塘6.7级强震群。

松潘-较场地震带:主要在阿坝藏族羌族自治州境风,包括九寨沟、松潘、平武等县和茂县的较场等地,带内曾发生过7级以上地震4次,最大为1933年茂县叠溪7.5级地震。

龙门山地震带:从青川县起,经北川、茂县、绵竹、汶川、都江堰、大邑、宝兴等县市,到泸定县附近为止,呈东北-西南方向展布,与龙门山脉大体一致,带内曾发生过6.0-6.9级地震5次,最大地震是20XX年汶川8.0级大地震。

20XX 年4月20日,北京时间8时02分位于雅安芦山县发生7.0级强震,其为龙门山地震带南段。

理塘地震带:主要在甘孜藏族自治州理塘县境内,呈西北-东南向展布,带内曾发生过1948年理塘7.3级地震。

木里-盐源地震区:在凉山彝族自治州木里县和盐源县境内,向南可延伸到云南省宁蒗县,区内曾发生过6.0-6.9级地震5次,最大地震是1976年盐源、宁蒗间6.7级地震。

中国地震带东南沿海地震带:主要分布在福建、广东、浙江等省份。

华北地震带:主要分布在河北、山西、内蒙古等省份。

汾渭地震带:主要分布在山西、陕西、甘肃、宁夏等省份。

甘肃的地震分布甘肃省位于强烈隆起的青藏高原东北部及其地壳厚度变异带上,横跨中国大陆东部地台与西部地槽区的交接带,境内地形和地质构造极其复杂,新构造活动强烈。

中国几个大的主要构造体系,如祁吕贺山字型构造、新华夏构造、河西构造等,均在甘肃省境内展布或转弯、交汇。

由西向东规模巨大的阿尔金活断层、昌马活断层、龙首山北缘活断层等,几乎遍布整个甘肃省,也控制了甘肃省强震省活动成带不均匀分布的特点。

据统计,从公元前193年第一个有历史记载的陇西(今临洮)地震以来,两千多年中甘肃省内共发生中强以上破坏性地震147次,其中6级及6级以上地震37次,7级及7级以上的大地震15次,8级及8级以上的特大地震4次(包括当时属于甘肃省管辖的1920年海原8.5级特大地震)。

这些破坏性地震主要集中在以下地震活动区带上。

(1)南北地震带这是中国大陆著名的一个地震带。

在甘肃省展布范围北起民勤与宁夏、内蒙接壤,南至文县,与四川、陕西、青海相连,基本包括了甘肃的中、东部地区。

周围北有银川地震带,西有河西走廊地震带和祁连山地震带,东与渭河平原地震带相通,南接南北地震带中段进入四川。

该带地震活动特点是频度高、强度大、周期短。

自公元前193年有历史记载以来,带内共发生中强以上破坏性地震65次,其中7级以上地震12次,甘肃省历史上仅有的4次8级以上特大地震均发生在本区。

带内地质构造纵横交错极其复杂,有北西西向、北东东向大型走滑断裂带,深部南北向构造显著,控制了带内强震的发生。

历史资料分析表明,带内地震有由南向北,自西向东迁移的特征,现今弱震活动具有明显的条带性、围空和交汇的特点。

由于该带展布区域是甘肃省工业、经济、文化比较发达的地区,人口密度较高,因此,既是甘肃省重要的地震活跃区带,也是受地震灾害影响破坏最重的地区。

(2)河西走廊地震带包括祁连山地震带和民勤地震带,走向呈北西西向展布,东端与南北地震带西翼接壤,西邻阿尔金地震带,北越金塔、阿拉善进入内蒙,南界进入青海境内。

对鲜⽔河地震带的危险探讨鲜⽔河发源于青藏⾼原巴颜喀拉⼭东南坡泥曲河和达曲河。

两河于四川炉霍县城北汇合后,始称鲜⽔河。

该河是在青藏⾼原隆起过程中沿鲜⽔河断裂带形成的年轻河流,道孚以上流向南东,道孚以下流向东南,于雅江城北20公⾥处汇⼊雅砻江,全长344公⾥。

鲜⽔河断裂带是四川省境内三⼤主断裂带(即龙门⼭、安宁河、鲜⽔河主断裂带)之⼀。

其北起⽢孜的卡苏,南⾄⽯棉的⽥湾⼀带,中经朱倭、炉霍、道孚、乾宁、康定,最后在⽯棉与安宁河断裂带相接,总体呈北55°西⽅向展布,全长400公⾥,带宽200⽶~300⽶左右,由多条次级活断裂(即鲜⽔河断裂、乾宁-康定断裂、折多塘断裂和⽯棉断裂)呈雁列组合⽽成。

鲜⽔河断裂带是四川省最活跃的⼀条地震带。

在1700年―2010年的300多年间,以鲜⽔河断裂带为发震构造的鲜⽔河地震带发⽣5级以上地震50余次,其中7级以上8次,6.9~6.0级17次,频度和强度均冠于全川,震源深度⼀般在20公⾥以内,曾给当地造成了重⼤的⼈员伤亡和财产损失。

2014年11⽉22⽇16时55分,四川⽢孜藏族⾃治州康定县(北纬30.3度,东经101.7度)发⽣6.3级地震,震源深度18千⽶。

记者连线到成都理⼯⼤学深部地球物理研究所所长朱介寿教授,为本次地震做出解读。

据朱介寿介绍,康定6.3级地震震中位于塔公东约18公⾥、⽊格措西北约22公⾥处,位于北西向的鲜⽔河地震断裂带,“近百年来,这处断裂带发⽣过6、7次7级及7级以上的⼤地震。

”据朱介寿了解,在此处地震断裂带,发⽣过破坏性最⼤的⼀次地震,“那是1973年,⽢孜藏族⾃治州炉霍县7.6级强烈地震;⾄于康定,则在1955年,发⽣过⼀次7级以上的地震。

”朱介寿说,在1976年后,鲜⽔河地震断裂带较少发⽣地震,但⾃汶川地震后,地震专家们都颇为关注此处,并多次提到此处断裂带存在危险性。

就地理位置⽽⾔,朱介寿认为由于塔公、折多⼭区域,⼈⼝较分散,因此此次地震或造成的破坏性不会很⼤。

从我国的宁夏,经甘肃东部、四川西部、直至云南,有一条纵贯中国大陆、大致南北方向的地震密集带,被称为中国南北地震带,简称南北地震带。

该带向北可延伸至蒙古境内,向南可到缅甸。

这条地震带上,集中了中国有历史记录以来一半的8级以上大地震。

中心区域大约在东经102°~106°之间,其实,边界区域可以向左延伸到东经93°。

新疆东部、青海的地震也包含其中。

从1914年至今的100多年里,这条地震带发生过三次彼此前后关联的大地震循环如下:1. 1914-1933年为第一次循环,由5次7.5级以上地震组成(1.1)1914-8-5 新疆巴里坤7.5级(44.9N,93.1E)(1.2) 1920-12-26 宁夏海原8.5级(36.7N,105.7E)(1.3) 1927-5-23 甘肃古浪8.0级(27.6N,102.8E)(1.4) 1932-12-25 甘肃昌马7.6级(39.7N,97.0E)(1.5) 1933-8-25 四川茂县叠溪7.5级(32.0N,103.7E)2. 1970-1996年为第二次循环,由6次7级地震组成(2.1)1970-1-5 云南玉溪市通海峨山7.7级(24N,102.7E)(2.2)1974-5-11 云南昭通市大关永善7.1级(28.1N,103.9E)(2.3)1976-5-29 云南龙陵县7.3/7.4级(24.4N,98.6E)(2.4)1988-11-6 云南澜沧耿马7.6/7.2级(22.8N,99.7E)(2.5)1995-7-12 云南孟连7.3级(22.0N,99.3E)(2.6)1996-2-3 云南丽江7.0级(27.3N,100.2E)3. 2001-2013年为第三次循环,由4次大地震组成:(3.1)2001-11-14 新青交界8.1级(35.8N,92.91E)(3.2) 2008-5-12 四川汶川8.0级(31.0N,103.4E)(3.3) 2010-4-14 青海玉树7.0级(33.3N,96.3E)(3.4) 2013-4-20 四川雅安7.0级(30.3N,103.0E)以上三次地震循环,时空上具有鲜明的规律性,具体如下:(a)在空间分布上,第一、三循环均呈现“之”字形状,无论在空间还是在时间先后上都是严格遵循“从左到右,从上到下”的规律,渐进式依序进行。

一:泸定地震1、泸定地震的基本状况根据中国地震台网测定,2022 年9 月5 日12 时52 分在四川泸定县(29.59°N,102.08°E)发生M S6.8 地震,距离此次地震震中最近的活动断裂为鲜水河断裂带。

鲜水河断裂是四川地震史上一条最长最活跃的地震带,该地震带西起甘孜东谷北,向东南延伸,经炉霍、道孚、康定,南达石棉,长约400 km。

这条断裂带地震活动频繁,震级大,破坏烈度强。

自1725 年以来,在这条地震带上共发生7 级以上地震7 次。

此次地震位于鲜水河断裂带南东段附近,距离安宁河断裂带、丽金—小金河断裂带和大凉山断裂带三岔口地区不远。

(摘录:2022 年9 月5 日四川泸定MS6.8 地震矩心矩张量解*汪贞杰1)2、政府紧急预案及伤亡情况:地震发生后,四川省地震局立即启动二级地震响应,成立应急指挥部,召开紧急会议,同时,指派当地防震减灾工作部门及地震监测中心站前往震区调查核实震情、灾情,协同当地政府抗震救灾。

四川省抗震救灾指挥部将二级升为一级,截止于9月12日18时。

截止2022年9月11日17时,地震已造成93人遇害。

3、泸定地震产生原因及其诱发的次生灾害:此次地震震中最近的活动断裂为鲜水河断裂带,初步震源机制解显示为走滑型破裂。

次生灾害:主要包括地面开裂、山体滚石坍塌、山体滑坡、地基失效和地表塌陷,因滑坡造成堰塞湖继而垮坝造成水灾,或由于地震后,山体物质变得松散酥脆,再加上降雨的水流冲刷或裹挟滑坡体物质形成泥石流。

.4、地震波与地震预警:地震波是地震发生时,地下岩石受到强烈冲击,产生弹性震动,并以波的形式四周传播。

地震波有纵波(P)和横波(S)之分,纵波的传播速度快,可以通过固体、液体和气体传播;横波的传播速度较慢,只能通过固体传播。

地震预警是指在地震发生后,利用地震波传播速度远远小于电波传播速度的特点,提前对地震波尚未到达的地方发出的警报。

2011 年3月11 日,东日本大地震M9.0 的地震预警(日本称为紧急地震速报),让东京地区(距震中400 余千米)在强烈震动的S 波到达之前大约60 s 收到地震警报,引起了全球关注,让全世界更加认识了地震预警。

四川历史上的地震带地质和地震工作者根据地震分布、活动特点及其与地质构造的关系,特别是地震与活动性断裂带的关系,将历史上的四川地震活动面貌大体划分出以下六个主要地震带,都分布在四川西部。

一.鲜水河地震带这是四川地震史上的一条最长最活跃的地震带。

它西起甘孜东谷北,向东南延伸,经炉霍、道孚、康定,南达石棉,长约400公里。

地质构造上的鲜水河断裂、乾宁—康定断裂、折多塘断裂及石棉断裂便分布在这里。

历史上这条地震带地震活动频繁,震级大,破坏烈度强,堪称全川之冠。

其震源深度一般在20公里以内。

自1700年以来,在这条地震带上发生7级以上地震即达9次,如1786年6月1日在康定、泸定间发生的7.75级地震,1923年3月24日在炉霍、道孚间发生的7.25地震,1955年4月14日在康定折多塘发生的7.5级地震,1973年2月6日在炉霍雅德发生的7.6级地震。

二.安宁河—则木河地震带它北起冕宁,中经西昌、德昌、会理鱼鲊(金河),南抵云南元谋,在四川境内的长度接近300公里。

这条地震带恰与地质构造上的安宁河断裂、雅砻江断裂、则木河断裂相吻合。

历史上这条地震带上的地震级别大,但发生频率相对较低,震源深度浅,有的仅距地表10公里左右,如1952年的冕宁石龙地震距地表9公里,1955年会理鱼鲊地震,距离地表12公里。

自公元前111年以来,在这一带发生的破坏性地震有20余次,如1536年3月19日在西昌北边发生的7.5级地震,1850年9月12日在西昌、普格间发生的7.5级地震。

现今在西昌市泸山光福寺陈列的地震碑林,是明清间对安宁河地震带上的几次大地震(如1536年、1850年西昌附近的大地震)的碑刻记录,有碑100余通。

其中仅记1850年(清道光三十年)那次的地震碑刻就有八九十通。

所记包括历次大地震的发生时间、震前预兆、前震、主震、余震、受震范围、破坏程度以及震后救助等,是研究历史地震,向今人提供重要借鉴的珍贵资料。

三.龙门山地震带它南起天全,往北经都江堰、汶川、茂县、北川、青川入陕西宁强,绵延长约500公里,宽达70公里,恰与地质构造上的龙门山断裂带相对应。

山东省地震带分布在哪里第一篇:山东省地震带分布在哪里山东省地震带分布在哪里_山东地震带分布图百分网【其他资料】编辑:萱子发布时间:2017-07-19 12:34:51地震具有一定的时空分布规律,地震的分布呈一定的带状,称地震带,山东的地震带是什么样的呢?下面小编就带大家一起来详细了解下吧。

山东地震带分布在哪里5月4日,山东省地震局召开“防震减灾”新闻发布会,新修订的国家标准GB18306-2015《中国地震动参数区划图》将于6月1日起执行。

专业术语看起来有点晕,小编用大白话给大家解释一下:咱山东的地震区划图重新涂了一遍颜色,很多地区的地震动峰值加速度提高了,其中聊城莘县颜色最深,其次是高唐、茌平、临清。

山东省地震峰值加速度示意图新区划图中,我省的地震动峰值加速度普遍有所提高,这意味着我省抗震设防要求提高,对建筑物抗击地震损坏的要求提升,居民以后可以住上更结实的房子。

山东省23个县级城区的地震动峰值加速度有提高,聊城有4个县区(一)宁阳、汶上、泗水、曲阜、兖州、邹城、滕州、德州陵城区、临邑、邹平、临清、齐河、荣成13个城区由0.05g提高到0.10g;(二)费县、定陶、郓城、茌平、平原、高唐、禹城7个城区由0.10g提高到0.15g;(三)鄄城、东明、莘县3个城区由0.15g提高到0.20g。

另外,济南市长清城区由0.05g提高到0.10g。

地震动参数区划图是个啥地震区划图是以地震烈度和地震动参数为指标,将国土范围划分为不同地震危险程度或抗震设防等级的地图。

区划图是国家地震安全的重要基础性和强制性国家标准,与各行业(房屋、水利、交通、能源、化工等)抗震设计标准共同构成了建设工程抗震设防标准体系。

虽然术语很专业,但小编基本看明白了,地震基本烈度值越高,地震动峰值加速度就越高。

新区划图采用地震动峰值加速度、特征周期双参数调整,并提出了四级(多遇、基本、罕遇、极罕遇)地震作用取值。

新区划图用四个超越概率水平对四级地震的作用做出明确规定,“多遇地震动”相应于50年超越概率63%(约50年一遇)的地震动,“基本地震动”相应于50年超越概率10%(475年一遇)的地震动,“罕遇地震动”相应于50年超越概率2%(2475年一遇)的地震动,“极罕遇地震动”相应于年超越概率0.01%(1万年一遇)的地震动。

康定-甘孜地震带又名“鲜水河地震带”

这是四川地震史上的一条最长最活跃的地震带。

康定就是原西康省的首府,康定情歌的发源地。

该地震带它西起甘孜东谷北,向东南延伸,经炉霍、道孚、康定,南达石棉,长约400公里。

地质构造上的鲜水河断裂、乾宁—康定断裂、折多塘断裂及石棉断裂便分布在这里。

历史上这条地震带地震活动频繁,震级大,破坏烈度强,堪称全川之冠。

其震源深度一般在20公里以内。

自1630年以来,在这条地震带上发生7级以上地震即达9次。

1、1630年松潘小河营地震估计7.0级

1月16日(明崇祯三年十二月初四),松潘小河营地震。

当地又发生7级地震,引发山崩,城墙有120丈倒塌,波及松潘、苍溪、广安、重庆、璧山、珙县、威远、乐山、雅安、成都等地。

2、1725年康定地震估计7.0级

8月1日(清雍正三年六月二十三日)康定7级地震,当地衙门、民居、碉楼全部倒塌,死伤严重,波及汉源、天全、理塘、巴塘等地。