§4—4 井网井距设计

- 格式:ppt

- 大小:242.00 KB

- 文档页数:56

合理井网密度及合理井距分析应用研究为合理区域的油田开发工作,获得更大的经济效益,满足预期的经济目标,因此需要在一定程度上调整井网密度。

标签:井网密度;经济效益;1合理井网密度及合理井距分析合理井网密度的概念为在当下的开发环境和具备的条件下,为实现最低的储量损失,尽可能的提升开发效率,维持更长时间的稳定产出,在经济层面所能接受的最大采收率对应的分布密度。

这里的“合理”是相对特定的环境来说的,当环境和外部条件出现改变的时候,之前的平衡可能被打破,那么就演变为“不合理”。

所以,在不同环境、不同条件以及不同时间下,合理井网密度会出现变化,并非维持固定数值。

而关系到井网密度数据的因素重点为以下几个部分:(1)储层的分层性、连续性及宏观非均质性对井网密度影响这里的分层性就是油藏板块垂直方向划分的单油层的具体数目,具体环境中考虑运用每口井钻发现的油层数目进行描述。

而连续性即为小层在特定平面中分布区域的数值大小,通常借助相应的分布函数来进行描述,而非均质性即为不同油层之间水平方向以及垂直方向渗透率的差异状态。

通常而言,砂岩分层性越明显,连续性不足,非均质现象突出,在这种情况下需要设定更大的井网密度。

(2)储层流体流度对井网密度的影响流体流度是关系到采收率的物理因素。

当注采压差维持不变时,采油效率跟稳产界限保持不变的情形中,流度越小要的井距离就变小。

(3)油藏的储量丰度及构成对井网的影响储量丰度的概念为在一定区域面积中,地质储水量以及相应开采储量的大小,而这里的采储量运算时,将一定区域面积中的储量跟水驱采收率进行相乘而得到。

在另外的条件保持大致相同时,考虑到实现经济效益最大,油藏可采储量的丰度越大,那么更深入提升井网密度的空间也变大。

在储量构成方面,低渗透区域所占比例越大,意味着难开采部分变多,因此设定的井网密度相应提升。

(4)油田每口井生产能力及加密调整边际经济效益对于开采油井的产出能力进行加密调整十分有必要,这也会直接关系到油田的累积增加产能。

排水检查井最大间距The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020检查井最大间距道路下排水管管顶覆土高度包括路面结构层厚度在内,,还包括路面层在内,管顶覆土一般大于(区域不同,规定有所不同),最小覆土应该是设计荷载下保证管道安全的最小厚度,—般米覆土是按照非铺砌地面考虑的,路面结构层本身就具有分散剪切应力的能力,—般比素土的保护能力好。

管顶覆土应包括路面结构层的厚度。

不过如果路面结构层厚度较大,管顶已位于结构层内时,应对管道对结构层力分布的影响进行评价,或者考虑适当加深。

关于最小覆土多少才合适的问题,我们先看看规范的规定:《室外排水设计规范》第3.3.6条:管顶最小覆土厚度,应根据外部荷载,管材强度和土的冰冻情况等条件,结合当地埋管经验确定。

在车行道下,一般不宜小于。

本条有一条注解:当土的冰冻线很浅,且管道保证不受外部荷载损坏时,其覆土厚度可酌情减小。

根据上面的规范条文可以知道,最小覆土厚度并不是规范的强制性规定,并不是所有的工程都要按此确定最小覆土厚度的。

应该根据荷载、管材的具体情况进行分析,以保证在外部荷载下不损坏管道来确定合适的覆土厚度。

当然,所谓的荷载,—定要考虑施工过程中的荷载,特别是路面层施工过程中压路机的荷载不能使管道受到破坏。

还要理解米覆土要求的原因,米是自然土壤达到力分解以减小对管道的压力要求。

那么米中有钢筋混凝土,其承载能力远大于米自然土壤。

当然可以包括。

但要考虑到道路结构层未做时施工车辆对管道的影响,实际设计时应综合考虑GB50268-97给排水管道施工及验收规范《CJJ37-90城市道路设计规范》。

电缆井排管间距一、引言电缆井是指用于敷设电缆和维护电缆的设施,是电力、通信、网络等行业必备的基础设施之一。

而电缆井的排管间距则是指在电缆井内,电缆之间或者电缆与其他管线之间的距离。

本文将全面、详细、完整地探讨电缆井排管间距的相关问题。

二、电缆井排管间距的重要性电缆井排管间距的合理设置对于电缆的安全运行、维护和管理至关重要。

以下是电缆井排管间距的重要性的几个方面:1. 安全性适当的电缆井排管间距可以有效地避免电缆之间的相互干扰和相互损伤,减少电缆故障的发生。

同时,合理的排管间距还能够方便工作人员进行巡检和维护,提高工作安全性。

2. 散热性电缆在工作时会产生大量的热量,如果电缆井排管间距过小,会导致电缆之间的热量无法及时散发,从而影响电缆的正常运行。

因此,合理的排管间距能够保证电缆的散热性,提高电缆的运行效率和寿命。

3. 维护性电缆井排管间距的设置还应考虑到维护的便利性。

合理的排管间距可以为工作人员提供足够的空间,使其能够方便地进行电缆的检修、更换和维护,降低维护成本和维修时间。

三、电缆井排管间距的设计原则为了保证电缆井排管间距的合理性和有效性,以下是一些设计原则可以作为参考:1. 根据电缆的类型和规格确定排管间距不同类型和规格的电缆对于排管间距的要求有所不同。

一般而言,大电流电缆和高压电缆的排管间距应较大,而低压电缆的排管间距可以适当小一些。

因此,在设计电缆井时,需要根据具体情况确定不同类型和规格电缆的排管间距。

2. 考虑电缆散热和通风电缆在工作时会产生大量的热量,因此,在设计电缆井排管间距时,需要考虑电缆的散热和通风情况。

一般而言,电缆之间的排管间距应保证足够的通风空间,以提高电缆的散热效果。

3. 考虑维护的便利性为了方便电缆的维护和管理,电缆井排管间距的设置应考虑到维护的便利性。

合理的排管间距可以为工作人员提供足够的空间,使其能够方便地进行电缆的检修、更换和维护。

4. 避免电缆之间的相互干扰和损伤电缆之间的相互干扰和损伤是电缆井排管间距设计中需要重点考虑的问题。

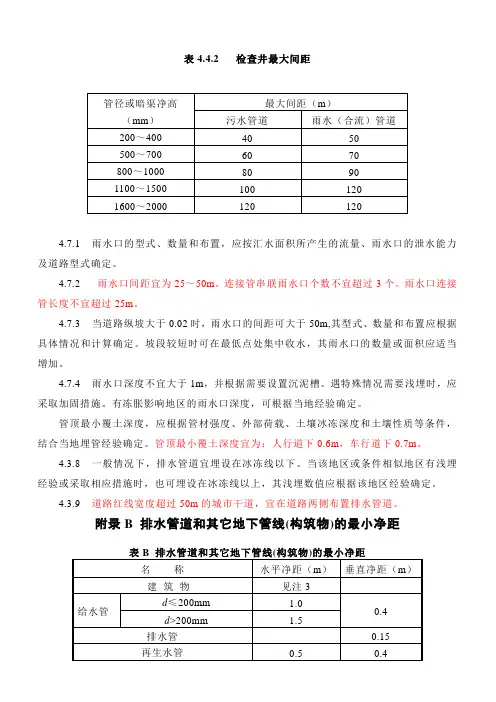

检查井最大间距及排水管道和其它地下管线(构筑物)的最小净距表4.4.2 检查井最大间距4.7.1 雨水口的型式、数量和布置,应按汇水面积所产生的流量、雨水口的泄水能力及道路型式确定。

4.7.2 雨水口间距宜为25~50m。

连接管串联雨水口个数不宜超过3个。

雨水口连接管长度不宜超过25m。

4.7.3 当道路纵坡大于0.02时,雨水口的间距可大于50m,其型式、数量和布置应根据具体情况和计算确定。

坡段较短时可在最低点处集中收水,其雨水口的数量或面积应适当增加。

4.7.4 雨水口深度不宜大于1m,并根据需要设置沉泥槽。

遇特殊情况需要浅埋时,应采取加固措施。

有冻胀影响地区的雨水口深度,可根据当地经验确定。

管顶最小覆土深度,应根据管材强度、外部荷载、土壤冰冻深度和土壤性质等条件,结合当地埋管经验确定。

管顶最小覆土深度宜为:人行道下0.6m,车行道下0.7m。

4.3.8 一般情况下,排水管道宜埋设在冰冻线以下。

当该地区或条件相似地区有浅埋经验或采取相应措施时,也可埋设在冰冻线以上,其浅埋数值应根据该地区经验确定。

4.3.9 道路红线宽度超过50m的城市干道,宜在道路两侧布置排水管道。

附录B 排水管道和其它地下管线(构筑物)的最小净距与上面管道基础底间净距。

2 采取充分措施(如结构措施)后,表列数字可以减小。

3与建筑物水平净距,管道埋深浅于建筑物基础时,不宜小于2.5m,管道埋深深于建筑物基础时,按计算确定,但不应小于3.0m。

文案编辑词条B 添加义项?文案,原指放书的桌子,后来指在桌子上写字的人。

现在指的是公司或企业中从事文字工作的职位,就是以文字来表现已经制定的创意策略。

文案它不同于设计师用画面或其他手段的表现手法,它是一个与广告创意先后相继的表现的过程、发展的过程、深化的过程,多存在于广告公司,企业宣传,新闻策划等。

基本信息中文名称文案外文名称Copy目录1发展历程2主要工作3分类构成4基本要求5工作范围6文案写法7实际应用折叠编辑本段发展历程汉字"文案"(wén àn)是指古代官衙中掌管档案、负责起草文书的幕友,亦指官署中的公文、书信等;在现代,文案的称呼主要用在商业领域,其意义与中国古代所说的文案是有区别的。

表4.4.2 检查井最大间距

4.7.1 雨水口的型式、数量和布置,应按汇水面积所产生的流量、雨水口的泄水能力及道路型式确定。

4.7.2 雨水口间距宜为25~50m。

连接管串联雨水口个数不宜超过3个。

雨水口连接管长度不宜超过25m。

4.7.3 当道路纵坡大于0.02时,雨水口的间距可大于50m,其型式、数量和布置应根据具体情况和计算确定。

坡段较短时可在最低点处集中收水,其雨水口的数量或面积应适当增加。

4.7.4 雨水口深度不宜大于1m,并根据需要设置沉泥槽。

遇特殊情况需要浅埋时,应采取加固措施。

有冻胀影响地区的雨水口深度,可根据当地经验确定。

管顶最小覆土深度,应根据管材强度、外部荷载、土壤冰冻深度和土壤性质等条件,结合当地埋管经验确定。

管顶最小覆土深度宜为:人行道下0.6m,车行道下0.7m。

4.3.8 一般情况下,排水管道宜埋设在冰冻线以下。

当该地区或条件相似地区有浅埋经验或采取相应措施时,也可埋设在冰冻线以上,其浅埋数值应根据该地区经验确定。

4.3.9 道路红线宽度超过50m的城市干道,宜在道路两侧布置排水管道。

附录B 排水管道和其它地下管线(构筑物)的最小净距

上面管道基础底间净距。

2 采取充分措施(如结构措施)后,表列数字可以减小。

3与建筑物水平净距,管道埋深浅于建筑物基础时,不宜小于 2.5m,管道埋深深于建筑物基础时,按计算确定,但不应小于3.0m。

第四章矿井网络设计本矿井综合信息自动化系统图见图4-1-1,其网络设计分为两部分:1、建立覆盖井上、井下主要生产环节的工业控制网络;2、建立覆盖整个矿井的计算机管理网络,连接上级集团公司,以Gigabit Ethernet(千兆以太网)为主干网络,桌面工作站以百兆接入的工业以太网。

第一节工业控制网络系统设计一、设计目标为使本矿安全、高效地生产,保证设备的正常运行,需要建立一套多层次、多功能,利用现代控制技术、计算机技术、网络技术、通信技术和图形显示技术,将煤矿生产的过程控制与企业管理有机结合的多级分布式综合自动化系统网络。

本矿工业网络系统采用千兆工业以太网,按生产关系和地理位置构成逻辑环型网络结构,将各子系统的主机作为工业以太环网的一个节点,把各现场子系统整合于基于Ethernet/IP的工业以太网中。

通过OPC、DDE、数据库共享、FTP文件上传等软件接口完成各子系统的信息整合,达到在地面生产调度指挥中心对全矿生产及相关环节的集中监控,实现矿井的管控一体化。

本矿工业网络系统为实时监控网络结构,具备有完善的生产监控管理功能,对全矿各主要生产环节及相关的辅助环节的生产过程进行实时数据采集、传输、处理、显示,对主运输带式输送机系统、变电所和通风机等设备进行集中监控,同时配合工业电视系统进行安全图像监视,以确保人员及设备的安全,全面提高矿井的经济效益和社会效益。

二、网络技术选择1、网络技术的比较作为现代工业控制网络的技术方案主要有:工业以太网与现场总线。

矿井综合自动化网络平台设计可采用工业以太网与现场总线两种方案,具体比较详见表4-1-1。

表4-1-1 工业以太网方案与现场总线方案性能比较从上面的比较可知:工业以太网技术具有组网方便、互连性好、带宽高、可维护性好的特点。

现代的大型生产监控管理系统中往往使用到多家厂商提供的多种不同类型的设备,为了达到方便管理,保证系统运行稳定的目的,必须选择一个开放的通信平台,并将各种不同类型设备的通信统一到这一标准通信平台之上。

低渗透油藏合理井距的确定⽅法.低渗透油藏合理井距的确定⽅法孤东采油⼚新滩试采矿裴书泉摘要:为了经济有效地开发低渗透油藏,合理井⽹密度的确定是低渗透油⽥开发的⼀个重要问题。

本⽂对低渗油⽥开发存在的问题,井⽹井距对低渗油⽥开发的影响,确定了低渗透油藏的开采原则,给出了经济极限和经济最佳井距的计算公式,总结了技术合理井距的多种⽅法。

当技术合理井距⼤于经济极限井距时,应取技术合理井距,结合具体实例进⾏了计算,计算出了合理井距,并分析了合理井距与各个物理量之间的关系,为低渗油⽥的开发提供了很好的理论依据。

关键词:低渗;井⽹;井距;渗流规律;1引⾔低渗透油⽥⼴泛分布于全国各个油区,具有丰富的储量资源。

胜利油区从“六五”以来,平均每年新增探明低渗透储量1000~2000万吨。

2003年上报探明储量为2325万吨(占2003年度上报探明地质储量的21%),成为胜利油⽥的重要的增储阵地之⼀。

截⾄到2003年底为⽌,胜利油⽥低渗透油⽥共上报探明储量5.87×810t ,占胜利油⽥上报探明储量的13.3%。

其中,已开发低渗透油⽥储量为4.11×810t ,占胜利油⽥已开发储量的11.37%。

未开发低渗透油⽥储量为1.76×810t ,占胜利油⽥未开发储量的30%。

胜利油区低渗藏具有埋藏深,储量丰度低,平⾯和纵向上⾮均质严重等不利因素,与国内其他油区的低渗透油藏相⽐,其开发效果相对较差。

合理井⽹密度的确定是低渗透油⽥开发的⼀个重要问题。

⽬前,普遍的确定⽅法是,从⽔驱控制程度、原油最终采收率、采油速度、驱替压⼒梯度、有效渗透率与探测半径、类⽐、三维数值模拟以及动态分析等8个⽅⾯与井⽹密度之间的关系。

2低渗透油藏井距井⽹对开发的影响2.1井距对开发低渗透油藏的影响众所周知,低渗透油层⼀般连续性差,渗流阻⼒⼤,必须缩⼩井距,加⼤井⽹密度,才能提⾼井⽹对油层的控制程度,使油井见到较好的注⽔效果。

不少低渗透油⽥采⽤以加密井⽹为主要内容的综合治理措施,改变了低产低效的被动局⾯,取得了良好的开发效果。

轻型井点的布置方案和设计步骤目录1. 轻型井点布置方案概述 (3)1.1 轻型井点的定义与特点 (4)1.2 轻型井点的应用范围 (5)2. 轻型井点布置方案设计步骤 (6)2.1 工程地质勘察 (7)2.1.1 工程地质勘察目的 (8)2.1.2 勘察内容与方法 (9)2.2 水文地质分析 (9)2.2.1 地下水类型及分布 (11)2.2.2 地下水水位及流量分析 (12)2.3 井点布置原则 (13)2.3.1 井点间距确定 (14)2.3.2 井点深度确定 (15)2.3.3 井点类型选择 (16)2.4 井点布置方案设计 (17)2.4.1 方案编制依据 (18)2.4.2 方案设计内容 (19)2.5 方案优化与调整 (21)2.5.1 施工条件分析 (22)2.5.2 成本效益分析 (23)2.5.3 环境影响评估 (24)3. 轻型井点布置方案实施与监控 (25)3.1 施工准备 (27)3.1.1 施工组织设计 (28)3.1.2 施工材料与设备准备 (28)3.2 施工过程监控 (30)3.2.1 施工进度监控 (31)3.2.2 施工质量监控 (32)3.3 施工安全与环保措施 (33)3.3.1 施工安全措施 (34)3.3.2 施工环保措施 (35)4. 轻型井点布置方案效果评估 (35)4.1 工程效果评估 (36)4.1.1 地下水位控制效果 (37)4.1.2 施工质量评估 (38)4.2 经济效益评估 (39)4.2.1 施工成本分析 (39)4.2.2 效益分析 (39)5. 结论与建议 (41)1. 轻型井点布置方案概述设计依据:根据施工现场的地质条件、地下水位情况、施工要求等,参照相关规范和标准,确定轻型井点的布置方案。

布置原则:遵循合理、经济、安全、高效的原则,确保井点布置合理、降水效果显著。

井点类型选择:根据地下水位、地质条件、施工要求等因素,选择合适的井点类型,如多级轻型井点、单级轻型井点等。