TerraSAR-X高分辨率雷达卫星数据介绍

- 格式:pdf

- 大小:9.31 MB

- 文档页数:50

合成孔径雷达技术及其应用研究摘要:合成孔径雷达是一种高分辨率的而为成像雷达,实际应用的过程中应用信号处理技术来进行脉冲压缩,进而获取高分辨率的成像,有着重要的应用意义,文章就此展开分析。

关键字:雷达技术;合成孔径;环境治理1、前言合成孔径雷达实际应用的过程中使用主动式的工作方式,主要是在微波频段工作,有着良好的穿透能力,可以进行全天候全天时工作,尤其适合大面积地表成像工作的开展。

2、SAR技术在林业中的应用在提供丰富的植被和土壤信息以及估测森林生物量和树高方面,SAR技术都具有显著优势。

2.1森林源调查相对于可见光和红外光等光学传感器,SAR遥感不受天气因素的干扰,能够穿透云层和树林对地面成像。

此外,波长较长的电磁波还对地物有一定的穿透能力,可对地表以下做进一步观测。

这一特征在林业调查中有其特定的优势,使SAR技术备受林业研究者推崇。

目前,欧空局的TerraSAR-X数据被应用于森林资源调查,包括区域林木覆盖率调查、主要树种的分布情况调查、林业生产状况(林分质量、林木蓄积等)调查,以及林区基础设施建设和森林资源控制(评估资源损失和资源变化的动态监测)等。

TerraSAR-X显示了其特有的优势:灵活的成像模式、快速的访问能力、高重复访问频率、高分辨率成像能力和稳定的数据持续性。

2007年,巴西有效地利用ScanSar监测了原始森林的采伐状况,取得了较为理想的结果。

SAR干涉测量可获得地面目标的方位、距离、高度三维信息,在空间上对二维遥感数据进行补充,使得近年来获得三维信息又出现了新的途径。

ln SAR技术不仅可以用于产生森林分布图,对森林进行静态研究,而且可以利用雷达卫星高时间分辨率的特点,使用不同时相的雷达数据,对森林进行动态监测。

利用InSAR技术可编绘出时间动态变化的森林分布图,用于监测森林皆伐迹地、大面积滥砍滥伐、落叶(大量、大面积)、林分高生长、林分疏密度变化和采伐迹地森林再生情况。

2.2林业规划和森林分类无论20世纪90年代原苏联发射的ALMAZ-1SAR卫星以及日本的JERS-1资源卫星,还是目前加拿大的Radar-satSAR,都显示出利用SAR技术在有效观测森林资源的同时可以提供大尺度的高分辨率雷达图像,从而高效地绘制森林分类图,为林业区划提供依据。

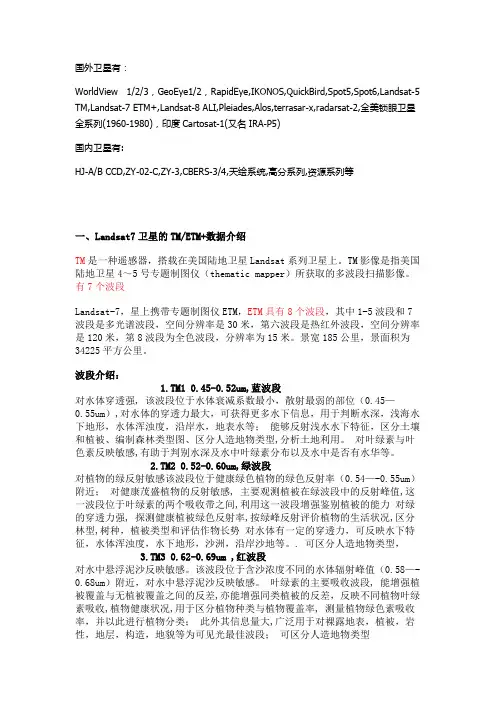

国外卫星有:WorldView 1/2/3,GeoEye1/2,RapidEye,IKONOS,QuickBird,Spot5,Spot6,Landsat-5 TM,Landsat-7 ETM+,Landsat-8 ALI,Pleiades,Alos,terrasar-x,radarsat-2,全美锁眼卫星全系列(1960-1980),印度Cartosat-1(又名IRA-P5)国内卫星有:HJ-A/B CCD,ZY-02-C,ZY-3,CBERS-3/4,天绘系统,高分系列,资源系列等一、Landsat7卫星的TM/ETM+数据介绍TM是一种遥感器,搭载在美国陆地卫星Landsat系列卫星上。

TM影像是指美国陆地卫星4~5号专题制图仪(thematic mapper)所获取的多波段扫描影像。

有7个波段Landsat-7,星上携带专题制图仪ETM,ETM具有8个波段,其中1-5波段和7波段是多光谱波段,空间分辨率是30米,第六波段是热红外波段,空间分辨率是120米,第8波段为全色波段,分辨率为15米。

景宽185公里,景面积为34225平方公里。

波段介绍:1.TM1 0.45-0.52um,蓝波段对水体穿透强, 该波段位于水体衰减系数最小,散射最弱的部位(0.45—0.55um),对水体的穿透力最大,可获得更多水下信息,用于判断水深,浅海水下地形,水体浑浊度,沿岸水,地表水等;能够反射浅水水下特征,区分土壤和植被、编制森林类型图、区分人造地物类型,分析土地利用。

对叶绿素与叶色素反映敏感,有助于判别水深及水中叶绿素分布以及水中是否有水华等。

2.TM2 0.52-0.60um,绿波段对植物的绿反射敏感该波段位于健康绿色植物的绿色反射率(0.54—-0.55um)附近;对健康茂盛植物的反射敏感, 主要观测植被在绿波段中的反射峰值,这一波段位于叶绿素的两个吸收带之间,利用这一波段增强鉴别植被的能力对绿的穿透力强, 探测健康植被绿色反射率,按绿峰反射评价植物的生活状况,区分林型,树种,植被类型和评估作物长势对水体有一定的穿透力,可反映水下特征,水体浑浊度,水下地形,沙洲,沿岸沙地等。

国外编队飞行干涉SAR卫星系统发展综述尹建凤;张庆君;刘杰;张润宁;赵良波;张弛;刘久利【摘要】The Cartwheel interferometric SAR constellation proj ect is briefly introduced in the paper.Then the system performancerequirement,operational mode,system realization,on-orbit movement and the application results of Germany TanDEM-X formation flying interferometric SAR satellite are presented.The key technologies of TanDEM-X system which are baseline deter-mination,synchronization between satellites and autonomous formation flying are detailedly in-vestigated and analyzed.Solution to the three key technologies and their achieved performance are given,and the modification suggestion for its time synchronization method is proposed.Inspira-tions for the similar system manufacture from two aspects of system design and key technology is summarized.%首先简述了"干涉车轮"(Cartwheel)干涉 SAR 星座计划的基本情况,继而针对德国X频段陆地合成孔径雷达-附加数字高程测量(TanDEM-X)编队干涉 SAR 系统的性能指标要求、工作模式、系统实现、在轨运行应用情况进行了介绍.重点针对TanDEM-X的基线测量、星间同步和自主编队控制3项关键技术采取的技术途径和达到的性能指标进行了深入调研分析,并针对其中值得改进的时间同步方法提出了具体的改进措施,最后,从系统总体设计和关键技术两方面归纳了对其他类似系统研制的启示.【期刊名称】《航天器工程》【年(卷),期】2018(027)001【总页数】7页(P116-122)【关键词】干涉SAR;编队飞行;星间基线测量;星间同步【作者】尹建凤;张庆君;刘杰;张润宁;赵良波;张弛;刘久利【作者单位】北京空间飞行器总体设计部,北京 100094;北京空间飞行器总体设计部,北京 100094;北京空间飞行器总体设计部,北京 100094;北京空间飞行器总体设计部,北京 100094;北京空间飞行器总体设计部,北京 100094;北京空间飞行器总体设计部,北京 100094;北京空间飞行器总体设计部,北京 100094【正文语种】中文【中图分类】V474.2从20世纪90年代中后期,合成孔径雷达干涉测量技术逐渐成熟,应用领域不断扩展,成为SAR应用研究的热点之一。

tgo高程拟合计算公式摘要:1.TGO 高程拟合计算公式的背景和意义2.TGO 高程拟合计算公式的定义和原理3.TGO 高程拟合计算公式的具体计算步骤4.TGO 高程拟合计算公式的应用案例和效果5.TGO 高程拟合计算公式的优缺点分析正文:1.TGO 高程拟合计算公式的背景和意义TGO 高程拟合计算公式,全称为TerraSAR-X 高程拟合计算公式,是德国TerraSAR-X 卫星雷达系统中用于计算地表高程的一种重要公式。

TerraSAR-X 卫星雷达系统是由德国航空航天中心(DLR)和法国国家航天局(CNES)共同研发的,主要用于地表高程测量、地形分析和环境监测等领域。

TGO 高程拟合计算公式的提出和应用,为地表高程测量提供了一种新的技术手段,具有重要的理论意义和实际价值。

2.TGO 高程拟合计算公式的定义和原理TGO 高程拟合计算公式是一种基于SAR(合成孔径雷达)技术的地表高程计算方法。

其基本原理是利用SAR 雷达系统发射和接收的微波信号,通过分析信号的传播特性和回波信息,计算地表反射面的空间位置和高程信息。

具体来说,TGO 高程拟合计算公式是通过对SAR 图像进行预处理,提取出地表特征点,然后根据特征点之间的距离和角度信息,采用最小二乘法或其他优化算法,拟合出地表的高程模型。

3.TGO 高程拟合计算公式的具体计算步骤TGO 高程拟合计算公式的具体计算步骤可以分为以下几个部分:(1)SAR 图像预处理:包括去噪、滤波、几何校正等操作,以提高图像质量,为后续特征提取和拟合提供准确的数据基础。

(2)特征点提取:利用图像处理算法,从SAR 图像中提取出地表特征点,如山峰、山脊、河流等,作为高程拟合的基准点。

(3)特征点空间关系建模:根据特征点之间的距离和角度信息,建立特征点之间的空间关系模型,为高程拟合提供输入数据。

(4)高程拟合:采用最小二乘法或其他优化算法,根据特征点空间关系模型,拟合出地表的高程模型。

北京揽宇方圆信息技术有限公司高分三号卫星——世界主流C波段合成孔径雷达卫星简介高分三号卫星于1月23日正式投入使用,其性能与世界主流C波段SAR卫星相比如据新华社新闻,国防科工局于1月23日宣布,我国首颗1米分辨率合成孔径雷达(SAR)卫星高分三号23日正式投入使用。

该卫星将满足我国对高空间分辨SAR遥感数据的需求,主要应用于海洋监测、减灾救灾、气象和水利等领域。

合成孔径雷达技术是重要的对地遥感技术手段,合成孔径雷达卫星是装雷达为主要载荷的卫星,其通过自身发射电磁波并接收地物反射的回波,并进行复杂的信形成视觉效果类似黑白光学图片的合成孔径雷达图像。

由于其使用其自己发射的电磁波进电磁波对云、雨和雾霾等大气天气现象具有较强的穿透能力,使得合成孔径雷达卫星可以夜,以及被观测区域上方覆盖各种天气现象时,在特定时间对指定区域进行观测。

高分三号合成孔径雷达卫星并不是世界上第一颗C波段合成孔径雷达卫加拿大于2007年12月发射的RADARSAT-2卫星、欧空局分别于2014年4月和2016年4 Sentinel-1A和Sentinel-1B三颗卫星均工作在C波段。

本文就以这四颗卫星为例,对其分析。

首先我们用一个表格对这四颗卫星的总体参数进行大概梳理。

从表中可以看出,高分三号在最高分辨率和最大成像幅宽两个参数上,C波段SAR卫星,并且在设计寿命上面具有一定优势。

值得注意的是,高分三号和Senti 均选择了具有高极化隔离度的波导缝隙相控阵天线,使得其在多极化性能方面优于RADAR值得注意的是,这四颗C波段SAR卫星均选择了轨道高度为700-800km 道,与德国X波段TerraSAR-X卫星的509km轨道相差较大,这其中既有波段带来的影响需求带来的取舍(重访)。

如果用一张图同时表示这四颗卫星的轨道,那么从图中可以看出四颗卫星的星下点轨迹有差别但不是很大,Sentinel-大致分布于同一圆周的直径两边,可以将重访时间降低为单星运行的一半,高分三号和R 相对位置也如Sentinel-1系列相似,相比这是设计时任务规划的结果。

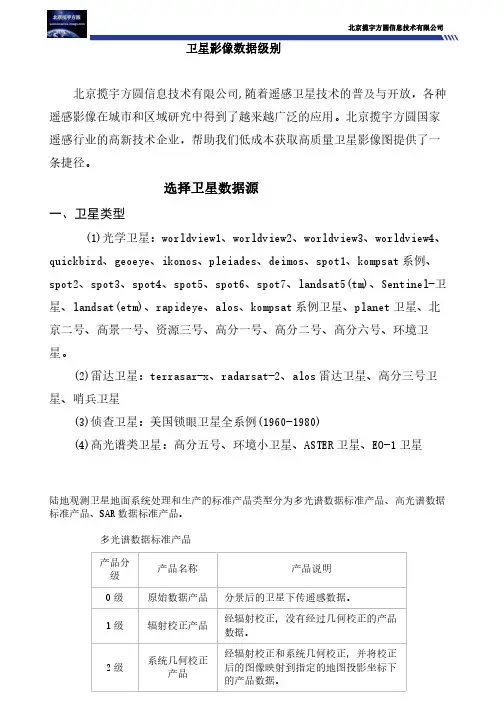

如何挑选卫星影像数据说明一、卫星类型(1)光学卫星:worldview1、worldview2、worldview3、worldview4、quickbird、geoeye、ikonos、pleiades、deimos、spot1、kompsat系例、spot2、spot3、spot4、spot5、spot6、spot7、landsat5(tm)、landsat(etm)、rapideye、alos、kompsat系例卫星、planet卫星、北京二号、高景一号、资源三号、高分一号、高分二号。

(2)雷达卫星:terrasar-x、radarsat-2、alos雷达卫星、高分三号卫星(3)侦查卫星:美国锁眼卫星全系例(1960-1980)二、卫星分辨率(1)0.3米:worldview3、worldview4(2)0.4米:worldview3、worldview2、geoeye、kompsat-3A(3)0.5米:worldview3、worldview2、geoeye、worldview1、pleiades(4)0.6米:quickbird、锁眼卫星(5)1米:ikonos、高分二号、kompsat、deimos(6)1.5米:spot6、spot7、锁眼卫星(7)2.5米:spot5、alos、资源三号、高分一号、锁眼卫星(8)5米:spot5、rapideye、锁眼卫星、planet卫星4米(9)10米:spot5、spot4、spot3、spot2、spot1(10)15米:landsat5(tm)、landsat(etm)三、卫星国籍(1)美国:worldview1、worldview2、worldview3、quickbird、geoeye、ikonos、landsat5(tm)、landsat(etm)、锁眼卫星、planet卫星(2)法国:pleiades、spot1、spot2、spot3、spot4、spot5、spot6(3)中国:资源三号、高分一号、高分二号、高景卫星(4)德国:terrasar-x、rapideye(5)加拿大:radarsat-2四、卫星发射年份(1)1960-1980年:锁眼卫星(0.6米分辨率至10米)(2)1980-1990年:landsat5(tm)、spot1(3)1990-2000年:spot2、spot3、spot4、landsat(etm)、ikonos(4)2000-2010年:quickbird、worldview1、worldview2、spot5、rapideye、radarsat-2、alos(5)2010-:spot6、spot7、资源三号、高分一号、高分二号、worldview3、worldview4、pleiades、高景卫星、planet卫星备注说明:北京揽宇方圆200多颗遥感卫星数据资源,各卫星都有详细的价格体系表,不同行业根据自己遥感项目业务要求,对各卫星影像的分辨率、波段数量、质量以及影像拍摄的时间要求各异,而卫星影像的价格则主要由以上参数决定。

“哨兵”卫星家族概览龚燃【期刊名称】《国际太空》【年(卷),期】2014(000)007【总页数】6页(P23-28)【作者】龚燃【作者单位】【正文语种】中文据欧洲航天局(ESA)网站2014年5月28日的报道,欧洲哨兵-1A(Sentinel -1A)卫星尽管还没有正式工作,但已为波黑境内的洪水灾情绘图提供雷达数据,从而为救灾提供了支援。

“哨兵”系列卫星是欧洲“哥白尼”(Copernicus)计划[之前称为“全球环境与安全监测”(GMES)计划]空间部分(GSC)的专用卫星系列,由欧洲委员会(EC)投资,欧洲航天局研制。

“哨兵”系列卫星主要包括2颗哨兵-1卫星、2颗哨兵-2卫星、2颗哨兵-3卫星、2个哨兵-4载荷、2个哨兵-5载荷、1颗哨兵-5的先导星—哨兵-5P,以及1颗哨兵-6卫星。

哨兵-1卫星是全天时、全天候雷达成像任务,用于陆地和海洋观测,首颗哨兵-1A卫星已于2014年4月3日发射。

哨兵-2卫星是多光谱高分辨率成像任务,用于陆地监测,可提供植被、土壤和水覆盖、内陆水路及海岸区域等图像,还可用于紧急救援服务。

哨兵-3卫星携带多种有效载荷,用于高精度测量海面地形、海面和地表温度、海洋水色和土壤特性,还将支持海洋预报系统及环境与气候监测。

哨兵-4载荷专用于大气化学成分监测,将搭载在欧洲第三代气象卫星-S(MTG -S)上。

哨兵-5载荷用于监测大气环境,将搭载在欧洲第二代“气象业务”(MetOp)卫星上。

哨兵-5P卫星用于减小欧洲“环境卫星”(Envisat)和哨兵-5载荷之间的数据缺口。

哨兵-6卫星是贾森-3(Jason-3)海洋卫星的后续任务,将携带雷达高度计,用于测量全球海面高度,主要用于海洋科学和气候研究。

哨兵-1卫星是高分辨率合成孔径雷达卫星,采用“意大利多用途可重构卫星平台”(PRIMA),尺寸3900mm×2600mm×2500mm,发射质量约2300kg(包括130kg燃料),设计寿命7.25年,燃料可维持寿命12年。

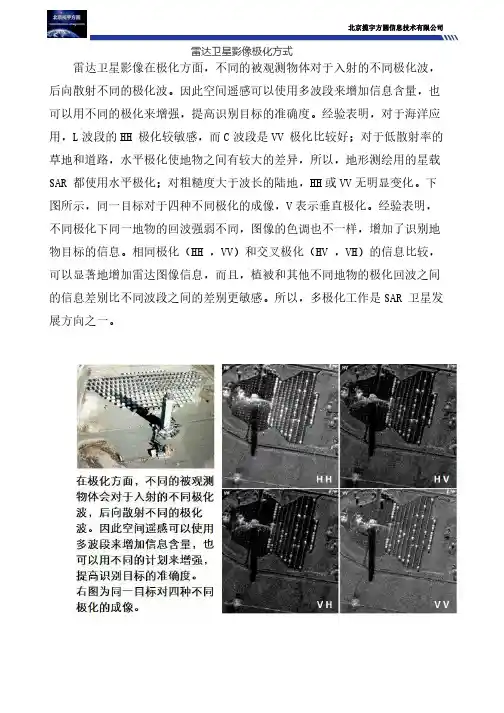

北京揽宇方圆信息技术有限公司雷达卫星影像极化方式雷达卫星影像在极化方面,不同的被观测物体对于入射的不同极化波,后向散射不同的极化波。

因此空间遥感可以使用多波段来增加信息含量,也可以用不同的极化来增强,提高识别目标的准确度。

经验表明,对于海洋应用,L波段的HH极化较敏感,而C波段是VV极化比较好;对于低散射率的草地和道路,水平极化使地物之间有较大的差异,所以,地形测绘用的星载SAR都使用水平极化;对粗糙度大于波长的陆地,HH或VV无明显变化。

下图所示,同一目标对于四种不同极化的成像,V表示垂直极化。

经验表明,不同极化下同一地物的回波强弱不同,图像的色调也不一样,增加了识别地物目标的信息。

相同极化(HH,VV)和交叉极化(HV,VH)的信息比较,可以显著地增加雷达图像信息,而且,植被和其他不同地物的极化回波之间的信息差别比不同波段之间的差别更敏感。

所以,多极化工作是SAR卫星发展方向之一。

一、卫星类型(1)光学卫星:worldview1、worldview2、worldview3、worldview4、quickbird、geoeye、ikonos、pleiades、deimos、spot1、kompsat系例、spot2、spot3、spot4、spot5、spot6、spot7、landsat5(tm)、Sentinel-卫星、landsat(etm)、rapideye、alos、kompsat系例卫星、planet卫星、北京二号、高景一号、资源三号、高分一号、高分二号、环境卫星。

(2)雷达卫星:terrasar-x、radarsat-2、alos雷达卫星、高分三号卫星、哨兵卫星(3)侦查卫星:美国锁眼卫星全系例(1960-1980)二、卫星分辨率(1)0.3米:worldview3、worldview4(2)0.4米:worldview3、worldview2、geoeye、kompsat-3A(3)0.5米:worldview3、worldview2、geoeye、worldview1、pleiades(4)0.6米:quickbird、锁眼卫星(5)1米:ikonos、高分二号、kompsat、deimos(6)1.5米:spot6、spot7、锁眼卫星(7)2.5米:spot5、alos、资源三号、高分一号、锁眼卫星(8)5米:spot5、rapideye、锁眼卫星、planet卫星4米(9)10米:spot5、spot4、spot3、spot2、spot1、Sentinel-卫星(10)15米:landsat5(tm)、landsat(etm)三、卫星国籍(1)美国:worldview1、worldview2、worldview3、quickbird、geoeye、ikonos、landsat5(tm)、landsat(etm)、锁眼卫星、planet卫星(2)法国:pleiades、spot1、spot2、spot3、spot4、spot5、spot6(3)中国:资源三号、高分一号、高分二号、高景卫星(4)德国:terrasar-x、rapideye(5)加拿大:radarsat-2四、卫星发射年份(1)1960-1980年:锁眼卫星(0.6米分辨率至10米)(2)1980-1990年:landsat5(tm)、spot1(3)1990-2000年:spot2、spot3、spot4、landsat(etm)、ikonos(4)2000-2010年:quickbird、worldview1、worldview2、spot5、rapideye、radarsat-2、alos(5)2010-:spot6、spot7、资源三号、高分一号、高分二号、worldview3、worldview4、pleiades、高景卫星、planet卫星优势:1:北京揽宇方圆国内老牌卫星数据公司,经营时间久,行业口碑相传,1800个行业用户选择的实力见证。

高分二号(GF-2)卫星是我国自主研制的首颗空间分辨率优于1米的民用光学遥感卫星,搭载有两台高分辨率1米全色、4米多光谱相机,具有亚米级空间分辨率、高定位精度和快速姿态机动能力等特点,有效地提升了卫星综合观测效能,达到了国际先进水平。

高分二号卫星于2014年8月19日成功发射,8月21日首次开机成像并下传数据。

这是我国目前分辨率最高的民用陆地观测卫星,星下点空间分辨率可达0.8米,标志着我国遥感卫星进入了亚米级“高分时代”。

高分二号卫星作为我国首颗分辨率达到亚米级的宽幅民用遥感卫星,其在设计上具有诸多创新特点,在产品实现上做到完全自主可控,关键单机全部自研,是部件、单机国产化程度最高的遥感卫星,国产化率达到98%以上。

高分二号卫星轨道参数参数指标轨道类型太阳同步回归轨道轨道高度631km轨道倾角97.9080°降交点地方时10:30 AM回归周期69天高分二号卫星有效载荷参数载荷谱段号谱段范围(µm)空间分辨率(m)幅宽(km)侧摆能力重访时间(天)全色多光谱相机10.45~0.90145(2台相机组合)±35°5 20.45~0.52430.52~0.5940.63~0.6950.77~0.89高分二号卫星技术特点:1、亚米级、大幅宽成像技术。

高分二号卫星配备两台相机,星下点地面像元分辨率全色达到0.81米、多光谱达到3.2米、幅宽45.3km,在亚米级高分辨率卫星影像中幅宽达到世界最高水平;2、宽覆盖、高重访率轨道优化设计。

对轨道、侧摆等机动优化,使得高分二号卫星可以实现全球任意地区重访周期不大于5天,覆盖效率大幅提升;3、高稳定度快速姿态侧摆机动控制技术。

高分二号卫星首次依靠全国产化部件实现了高精度、高稳定度的姿态控制;4、图像高定位精度设计。

高分二号卫星采用了多项提高图像定位精度的措施,保障定量化应用要求;5、图像高辐射质量设计。

高分二号卫星针对图像辐射质量提升采取了多项保证措施,全色、多光谱相机采用格雷码编码降低系统噪声,确保高分二号卫星图像信号噪声尽可能小;6、轻小型相机设计技术。

一、PRISM 数据产品Leve1 1A :原始数据分别附带独立的辐射定标和几何定标参数文件。

Leve1 1B1 :对1A数据做辐射校正,增加了定标系数。

Leve1 1B2 :经过辐射与几何校正的产品。

提供地理编码数据和地理参考数据两种选择。

二、AVNIR-2 数据产品Leve1 1A :原始数据附带辐射校正和几何纠正参数。

Leve1 1B1 :对1A数据做辐射校正,增加了定标系数。

Leve1 1B 2:经辐射与几何校正的产品。

提供地理编码数据、地理参考数据和DEM粗纠正数据(限日本区域)三种选择。

三、PALSAR 数据产品Leve1 1.0 :未经处理的原始信号产品,附带辐射与几何纠正参数。

Leve1 1.1 :经过距离向和方位向压缩,斜距产品,单视复数数据。

Leve1 1.5 :经过多视处理及地图投影,未采用DEM高程数据进行几何纠正。

提供地理编码或地理参考数据两种选择,投影方式可选,数据采样间隔根据观测模式备注:购买卫星影像在北京揽宇方圆,都可以获得理想价格选择卫星数据源一、卫星类型(1)光学卫星:worldview1、worldview2、worldview3、worldview4、quickbird、geoeye、ikonos、pleiades、deimos、spot1、kompsat系例、spot2、spot3、spot4、spot5、spot6、spot7、landsat5(tm)、Sentinel-卫星、landsat(etm)、rapideye、alos、kompsat系例卫星、planet卫星、北京二号、高景一号、资源三号、高分一号、高分二号、高分六号、环境卫星。

(2)雷达卫星:terrasar-x、radarsat-2、alos雷达卫星、高分三号卫星、哨兵卫星(3)侦查卫星:美国锁眼卫星全系例(1960-1980)(4)高光谱类卫星:高分五号、环境小卫星、ASTER卫星、EO-1卫星二、卫星分辨率(1)0.3米:worldview3、worldview4(2)0.4米:worldview3、worldview2、geoeye、kompsat-3A(3)0.5米:worldview3、worldview2、geoeye、worldview1、pleiades、高景一号(4)0.6米:quickbird、锁眼卫星(5)1米:ikonos、高分二号、kompsat、deimos、北京二号(6)1.5米:spot6、spot7、锁眼卫星(7)2.5米:spot5、alos、资源三号、高分一号(4颗)、高分六号、锁眼卫星(8)5米:spot5、rapideye、锁眼卫星、planet卫星4米(9)10米:spot5、spot4、spot3、spot2、spot1、Sentinel-卫星(10)15米:landsat5(tm)、landsat(etm)、landsat8、高分一号16米三、卫星国籍(1)美国:worldview1、worldview2、worldview3、quickbird、geoeye、ikonos、landsat5(tm)、landsat(etm)、锁眼卫星、planet卫星(2)法国:pleiades、spot1、spot2、spot3、spot4、spot5、spot6(3)中国:资源三号、高分一号、高分二号、高分六号、高景卫星、北京二号等(4)德国:terrasar-x、rapideye(5)加拿大:radarsat-2四、卫星发射年份(1)1960-1980年:锁眼卫星(0.6米分辨率至10米)(2)1980-1990年:landsat5(tm)、spot1(3)1990-2000年:spot2、spot3、spot4、landsat(etm)、ikonos(4)2000-2010年:quickbird、worldview1、worldview2、spot5、rapideye、radarsat-2、alos(5)2010-:spot6、spot7、资源三号、高分一号、高分二号、高分六号、worldview3、worldview4、pleiades、高景卫星、planet卫星公司形象展示。

北京揽宇方圆信息技术有限公司雷达卫星影像X波段C和L波段描述目标雷达卫星影像同样入射角观测地物时,X波段比C和L波段更能够精确地描述目标的细微形状。

大量资料指出,星载SAR所观测的后向散射波不只是来自目标的表面,也有来自内部,即电磁波穿透得到的回波。

波长越长,穿透力越强,这种作用在观察比较稠密的作物或树木生长情况时特别明显,而更短波长C/X波段在海冰、土地冲蚀、地质结构和构造等方面观测质量较好。

X波段特别适合于对冰的观察和分类,也特别适合对海面污染层的观察,对于海洋咸水,小于X波段的电磁波的穿透深度几乎是零,而对于淡水和穿透地下目标的观测来说,L波段特别适用。

对旱涝灾害监视,采用L 波段或C波段来观测土壤湿度是一种有效的空间遥感手段。

观察海洋上的强目标,从信号相干性和灵敏度而言,C波段是最佳的选择。

一、卫星类型(1)光学卫星:worldview1、worldview2、worldview3、worldview4、quickbird、geoeye、ikonos、pleiades、deimos、spot1、kompsat系例、spot2、spot3、spot4、spot5、spot6、spot7、landsat5(tm)、Sentinel-卫星、landsat(etm)、rapideye、alos、kompsat系例卫星、planet卫星、北京二号、高景一号、资源三号、高分一号、高分二号、环境卫星。

(2)雷达卫星:terrasar-x、radarsat-2、alos雷达卫星、高分三号卫星、哨兵卫星(3)侦查卫星:美国锁眼卫星全系例(1960-1980)二、卫星分辨率(1)0.3米:worldview3、worldview4(2)0.4米:worldview3、worldview2、geoeye、kompsat-3A(3)0.5米:worldview3、worldview2、geoeye、worldview1、pleiades(4)0.6米:quickbird、锁眼卫星(5)1米:ikonos、高分二号、kompsat、deimos(6)1.5米:spot6、spot7、锁眼卫星(7)2.5米:spot5、alos、资源三号、高分一号、锁眼卫星(8)5米:spot5、rapideye、锁眼卫星、planet卫星4米(9)10米:spot5、spot4、spot3、spot2、spot1、Sentinel-卫星(10)15米:landsat5(tm)、landsat(etm)三、卫星国籍(1)美国:worldview1、worldview2、worldview3、quickbird、geoeye、ikonos、landsat5(tm)、landsat(etm)、锁眼卫星、planet卫星(2)法国:pleiades、spot1、spot2、spot3、spot4、spot5、spot6(3)中国:资源三号、高分一号、高分二号、高景卫星(4)德国:terrasar-x、rapideye(5)加拿大:radarsat-2四、卫星发射年份(1)1960-1980年:锁眼卫星(0.6米分辨率至10米)(2)1980-1990年:landsat5(tm)、spot1(3)1990-2000年:spot2、spot3、spot4、landsat(etm)、ikonos(4)2000-2010年:quickbird、worldview1、worldview2、spot5、rapideye、radarsat-2、alos(5)2010-:spot6、spot7、资源三号、高分一号、高分二号、worldview3、worldview4、pleiades、高景卫星、planet卫星优势:1:北京揽宇方圆国内老牌卫星数据公司,经营时间久,行业口碑相传,1800个行业用户选择的实力见证。

星载合成孔径雷达海洋遥感与大数据作者:李晓明黄冰清贾童覃婷婷来源:《南京信息工程大学学报》2020年第02期摘要星载合成孔径雷达以其全天候、全天时、不受云雨影响的工作特性在空间对海观测中起到了重要作用,又以其高空间分辨率、多极化、多成像模式的特点展示了其在海洋动力要素反演和海洋多尺度动力过程研究中独特的魅力.起步于20世纪70年代末的星载合成孔径雷达技术,迎来了发展的“黄金时期”,大数据和机器学习又赋予了星载合成孔径雷达海洋遥感更强大的生命力.本文首先阐述了星载合成孔径雷达大数据的5“V”特性,进而以高分辨率海面风场反演、海洋内波中尺度动力过程观测两类典型案例,阐述了大数据、机器学习等现代信息科学技术与卫星海洋遥感结合,实现海洋环境参数高精度反演和海洋动力过程科学深层次认知的研究.最后,展望了星载合成孔径雷达海洋遥感与大数据的发展前景.关键词星载合成孔径雷达;海洋遥感;大数据;机器学习中图分类号TP79;TN958文献标志码A0引言美国1978年发射的Seasat卫星是人类历史上最早的海洋观测卫星之一,虽然由于电路短路导致其仅仅在轨工作105 d,但是它为人类从空间观测海洋拉开了序幕.Seasat卫星携带了星载合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar,SAR),它以其高空间分辨率的二维成像能力,展示了诸多丰富、有趣的海洋过程和现象[1].然而,直至1991年,欧空局(European Space Agency)发射了ERS-1,民用星载SAR才再次开始广泛应用到海洋观测.图1所示为自ERS-1/SAR之后,在海洋观测得到广泛应用的星载SAR.不受光照条件、不受云雨影响以及高空间分辨率(米级~10米级)、极化能力和二维成像能力的特点使得星载合成孔径雷达在4个方面展现了其在空间对海观测领域的支柱性作用.1)海洋动力参数遥感反演,包括海面风场、海浪和海表流场等的遥感反演,主要是获取高精度、高空间分辨率动力参数信息;2)海洋过程和现象的遥感观测,例如海洋内波、中尺度涡、浅海地形等动力过程的遥感观测,主要是实现对动力过程的规律和机理的科学认知;3)海洋污染遥感监测,重点是针对溢油的遥感监测;4)海上目标遥感探测,主要是针对海上船只、舰艇和平台等的探测.“大数据”(big data)的概念出现于20世纪90年代[2-4].2016年左右,大数据被定义为具有“3V”特征的数据,即容量(Volume)、速度(Velocity)和多样性(Variety).又进一步发展到“4V”、“5V”,即增加了真实性(Veracity)和价值(Value).大数据已经在科学研究、社会管理和经济发展各个领域展示出了令人难以置信的优势,同样大数据对于地球科学这样一门传统而又现代的学科的发展带来了新的机遇和挑战[5].卫星遥感的突出优势是“全面、动态、快速和准确”.海洋是一个巨大而复杂的时变系统,这就决定了卫星遥感一定是海洋认知最重要的手段之一.随着卫星遥感的快速发展,卫星遥感数据体现出越来越明显的大数据特征.包括光学遥感数据、微波散射计、高度计和微波辐射计数据等在内的多种主被动传感器数据都已经以大数据的理念在海洋认知中发挥了重要的作用[6-12].然而,“星载SAR大数据与海洋观测”这一理念,尚未得到更充分的阐述.本文将从2个方面具体阐述:1)星载SAR发展与大数据;2)利用星载SAR大数据海洋观测的典型案例.1星载SAR发展与大数据星载SAR无论是在陆地还是在海洋观测方面都发挥着极为重要的作用,因此,并没有专门针对海洋的星载SAR系统,更多的是在星载SAR系统设计中体现了陆地和海洋观测需要的综合.ERS-1/SAR是第一颗广泛应用于海洋观测的星载SAR系统,其后续ERS-2/SAR与其具有一致的技术特点.虽然在现在看来,当时的ERS/SAR系统较为简单,例如成像模式仅包括图像模式和波模式,空间分辨率为25 m的中等分辨率.但是,100 km幅宽和25 m的空间分辨率,对于海岸带海洋观测是恰当的.星载SAR海洋观测,尤其是海表动力参数和动力过程的定量遥感,起步于ERS-1/SAR.同一时代的海洋观测星载SAR系统还包括Radarsat-1,相较于ERS-1/SAR和ERS-2/SAR,Radarsat-1的优势是具有多种成像模式,对应空间分辨率也有所不同.ENVISAT/ASAR(Advanced SAR)是星载SAR发展过程中具有代表性的传感器,实现了单极化、双极化和交叉极化,成像模式也扩展到波模式、图像模式、宽幅模式和全球监测模式,成像幅宽最高可达到1 000 km.在轨工作近10年(2002年10月至2012年4月),而星载SAR海洋遥感正是在这期间取得了巨大的发展.同时代的ALOS/PALSAR是工作于L波段的星载SAR系统,根据布拉格共振原理[13],不同波段电磁波对海面响应有所差异,因此L波段SAR与ERS/SAR、ENVISAT/ASAR和Radarsat-1等C波段SAR展示了不同海表特征.TerraSAR-X、Cosmo-SkyMed和Radarsat-2被称之为“新一代星载SAR”[14].相较于传统的星载SAR系统,它们最突出的特点是:实现了全极化工作能力,空间分辨率可以达到1 m,甚至更高.全极化工作能力对于海上溢油、海岸带滩涂等的观测具有明显的优势;而空间分辨率1 m的聚束模式SAR数据则大大提高了对于海上目标探测的精细程度.我国的高分三号[15]是国家高分辨率对地观测系统重大专项中唯一的民用微波遥感成像卫星,也是我国首颗自主研制的C波段多极化SAR卫星,突破了多项关键技术,空间分辨率最高可以达到1 m,成像模式达到12种.从上述星载SAR发展过程,可以看出主要的发展趋势有以下3点:1)空间分辨率越来越高,从单极化到双极化和交叉极化再到全极化.可供选择的工作模态也越来越丰富.ERS-1/SAR和ERS-2/SAR只能提供波模式和图像模式数据,而先进的SAR,比如TerraSAR-X和Cosmo-SkyMed,除上述模式外,还可以提供聚束模式(spot light),空间分辨率可以达到1 m.传统的SAR都是右视,而先进的SAR传感器,比如Radarsat-2和TerraSAR-X既可以右视又可以左视工作.除了C波段,L波段和X波段的SAR也开始出现.即使同一海洋现象,比如海洋表面的降雨,对不同波段的电磁波敏感程度也不一样.这就为工作在不同波段的SAR观测同一类型的海洋表面现象提供了丰富的數据来源.2)各国和相关组织发射星载SAR具有连续性和持续性.比如欧空局的ERS-1/SAR、ERS-2/SAR、ENVISAT/ASAR和Sentinel-1A/1B,都工作于C波段(5.6 GHz).日本JAXA的JERS-1/SAR、ALOS/PALSAR-1、PALSAR-2则都工作于L波段.加拿大空间局的Radarsat-1、Radarsat-2和2019年刚刚发射的Radarsat Constellation Mission (RCM)则使得数据持续不间断积累超过20年.通常同一发射机构的后续卫星技术参数都会与前一颗卫星具有相似性,同时又推陈出新.这样做既可以保证技术的连续性,又可以保证数据的持续性,以实现年际尺度到年代际尺度的积累,为星载SAR大数据研究奠定了坚实的基础.3)星载SAR编队技术.利用两颗甚至多颗SAR传感器在较短的时间间隔内对同一地区进行覆盖观测.例如,ENVISAT/ASAR与ERS-2SAR前后观测时间间隔大约是22 min,利用这个观测上的时间差,可以观测大尺度海洋、大气现象的变化过程的时空变化.而Sentinel-1A和1B 在轨运行后,重访周期缩短至6 d.意大利空间局从2007年开始至2010年,共发射了4颗Cosmo-SkyMed卫星,极大地增加了卫星时间分辨率,可以在一天之内连续多次观测某一地区或海域.德国宇航中心2010年发射的TanDEM-X与先前发射的TerraSAR-X组成编队.两颗同时在轨并且技术参数基本相同的SAR传感器,既可以独立工作,又可以相互通信,形成沿轨与交轨干涉.由于海洋强烈的时变特性,传统单一星载SAR的重访周期较长,而编队技术的发展将大大缩短重访周期,实现连续、动态监测,极大增强星载SAR海洋观测能力.在1991年ERS-1/SAR发射之后的几年,甚至十几年内,星载SAR对海观测事实上面临着数据缺少的状态.仅有的几颗星载SAR要面向陆地、灾害、极地和海洋等多个应用领域.随着星载SAR技术的迅猛发展,SAR卫星急剧增加,数据在呈指数形式增加.以下分别从5V来阐述星载SAR的大数据的基本特征.1)容量(Volume):毫无疑问,经过近30年的发展,星载SAR海洋观测数据的积累已经达到年代际尺度.可以预计在未来10~20年,星载SAR在轨运行数量将保持在10颗以上,这其中欧空局、加拿大空间局和中国的星载SAR卫星将是主力.Sentinel-1从2014年以来发射1A到2018年年底已经发布了5.3 PB的数据.因此,星载SAR数据在数据量上已经充分体现了大数据特征.2)速度(Velocity):星载SAR数据获取的速度取决于多方面因素.一方面取决于在轨运行的星载SAR数量.从表1可以看出,从2007年开始,在轨的星载SAR数目快速增加.另一方面取决于其本身获取数据的效率,而星载SAR系统数据获取效率又由星上存储和下传速率所决定.ENVISAT卫星上用于ASAR数据存储的固态硬盘容量为60 Gbit,而Sentinel-1的星上存储达到1.4 Tbit(固态硬盘).Sentinel-1的X波段双通道天线下传数据速率达到每一个通道260 Mbit/s,TerraSAR-X则能够达到300 Mbit/s,相比较于ENVISAT的100 Mbit/s速率有大幅度增加.Radarsat-1卫星每一轨可以工作28 min,而高分三号可以达到最长单次连续成像工作约50 min.因此,技术的发展使得星载SAR系统数据获取速度显著增加,例如Sentinel-1A和1B现在每天可以获取8 TB/月的数据量.3)多样性(Variety):第一,常用的星载SAR系统工作于C、L和X波段,历史上也出现过S波段(Almaz).德国宇航中心研制的P波段星载SAR系统也即将发射.因此,数据多样性的第一个关键点是不同波段星载SAR数据.第二,SAR系统可以工作于不同极化方式,既可以单独获取某种极化方式的数据,也可以获取多极化、全极化数据.第三,星载SAR数据既可以是复数据,同时记录雷达回波信号的相位和幅度,也可以是强度数据.因此,星载SAR数据是卫星遥感数据多样性的典型代表.4)真实性(Veracity):星载SAR获取的每一景数据都是真实的,但是真实的数据和真实的地表信息存在着差异,而对于星载SAR海洋观测来讲,这种差异更为突出.第一,星载SAR海洋观测数据质量会受到信噪比、扇贝效应[16]、条带拼接等因素的影响.第二,星载SAR海洋观测,尤其是海洋动力参数定量遥感对于星载SAR数据的辐射定标精度要求较高[17-20].然而,各类、各种星载SAR数据之间的辐射定标精度并不一致.第三,星载SAR对海观测成像机理复杂,对于海洋要素的反演和海洋过程、现象的解译存在较大的不确定性,这是限制星载SAR更广泛地应用到海洋观测的主要障碍.5)价值(Value):海量的星载SAR数据,毋庸置疑,包含着丰富的、有价值的,甚至是未知的海洋过程和现象的信息,其中相当一部分仍有待挖掘.而本文也将通过星载SAR海面风场遥感,侧重于星载SAR海表动力参数定量遥感和海洋内波遥感,侧重于海洋动力过程科学认知.通过这两类典型案例可以进一步阐述从星载SAR海洋遥感大数据中获得有价值的海洋信息.从上述星载SAR发展过程,可以看出主要的发展趋势有以下3点:1)空间分辨率越来越高,从单极化到双极化和交叉极化再到全极化.可供选择的工作模态也越来越丰富.ERS-1/SAR和ERS-2/SAR只能提供波模式和图像模式数据,而先进的SAR,比如TerraSAR-X和Cosmo-SkyMed,除上述模式外,还可以提供聚束模式(spot light),空间分辨率可以达到1 m.传统的SAR都是右視,而先进的SAR传感器,比如Radarsat-2和TerraSAR-X既可以右视又可以左视工作.除了C波段,L波段和X波段的SAR也开始出现.即使同一海洋现象,比如海洋表面的降雨,对不同波段的电磁波敏感程度也不一样.这就为工作在不同波段的SAR观测同一类型的海洋表面现象提供了丰富的数据来源.2)各国和相关组织发射星载SAR具有连续性和持续性.比如欧空局的ERS-1/SAR、ERS-2/SAR、ENVISAT/ASAR和Sentinel-1A/1B,都工作于C波段(5.6 GHz).日本JAXA的JERS-1/SAR、ALOS/PALSAR-1、PALSAR-2则都工作于L波段.加拿大空间局的Radarsat-1、Radarsat-2和2019年刚刚发射的Radarsat Constellation Mission (RCM)则使得数据持续不间断积累超过20年.通常同一发射机构的后续卫星技术参数都会与前一颗卫星具有相似性,同时又推陈出新.这样做既可以保证技术的连续性,又可以保证数据的持续性,以实现年际尺度到年代际尺度的积累,为星载SAR大数据研究奠定了坚实的基础.3)星载SAR编队技术.利用两颗甚至多颗SAR传感器在较短的时间间隔内对同一地区进行覆盖观测.例如,ENVISAT/ASAR与ERS-2SAR前后观测时间间隔大约是22 min,利用这个观测上的时间差,可以观测大尺度海洋、大气现象的变化过程的时空变化.而Sentinel-1A和1B 在轨运行后,重访周期缩短至6 d.意大利空间局从2007年开始至2010年,共发射了4颗Cosmo-SkyMed卫星,极大地增加了卫星时间分辨率,可以在一天之内连续多次观测某一地区或海域.德国宇航中心2010年发射的TanDEM-X与先前发射的TerraSAR-X组成编队.两颗同时在轨并且技术参数基本相同的SAR传感器,既可以独立工作,又可以相互通信,形成沿轨与交轨干涉.由于海洋强烈的时变特性,传统单一星载SAR的重访周期较长,而编队技术的发展将大大缩短重访周期,实现连续、动态监测,极大增强星载SAR海洋观测能力.在1991年ERS-1/SAR发射之后的几年,甚至十几年内,星载SAR对海观测事实上面临着数据缺少的状态.仅有的几颗星载SAR要面向陆地、灾害、极地和海洋等多个应用领域.随着星载SAR技术的迅猛发展,SAR卫星急剧增加,数据在呈指数形式增加.以下分别从5V来阐述星载SAR的大数据的基本特征.1)容量(Volume):毫无疑问,经过近30年的发展,星载SAR海洋观测数据的积累已经达到年代际尺度.可以预计在未来10~20年,星载SAR在轨运行数量将保持在10颗以上,这其中欧空局、加拿大空间局和中国的星载SAR卫星将是主力.Sentinel-1从2014年以来发射1A到2018年年底已经发布了5.3 PB的数据.因此,星载SAR数据在数据量上已经充分体现了大数据特征.2)速度(Velocity):星载SAR数据获取的速度取决于多方面因素.一方面取决于在轨运行的星载SAR数量.从表1可以看出,从2007年开始,在轨的星载SAR数目快速增加.另一方面取决于其本身获取数据的效率,而星载SAR系统数据获取效率又由星上存储和下传速率所决定.ENVISAT卫星上用于ASAR数据存储的固态硬盘容量为60 Gbit,而Sentinel-1的星上存储达到1.4 Tbit(固态硬盘).Sentinel-1的X波段双通道天线下传数据速率达到每一个通道260 Mbit/s,TerraSAR-X则能够达到300 Mbit/s,相比较于ENVISAT的100 Mbit/s速率有大幅度增加.Radarsat-1卫星每一轨可以工作28 min,而高分三号可以达到最长单次连续成像工作约50 min.因此,技术的发展使得星载SAR系统数据获取速度显著增加,例如Sentinel-1A和1B现在每天可以获取8 TB/月的数据量.3)多样性(Variety):第一,常用的星载SAR系统工作于C、L和X波段,历史上也出现过S波段(Almaz).德国宇航中心研制的P波段星载SAR系统也即将发射.因此,数据多样性的第一个关键点是不同波段星载SAR数据.第二,SAR系统可以工作于不同极化方式,既可以单独获取某种极化方式的数据,也可以获取多极化、全极化数据.第三,星载SAR数据既可以是复数据,同时记录雷达回波信号的相位和幅度,也可以是强度数据.因此,星载SAR数据是卫星遥感数据多样性的典型代表.4)真实性(Veracity):星载SAR获取的每一景数据都是真实的,但是真实的数据和真实的地表信息存在着差异,而对于星载SAR海洋观测来讲,这种差异更为突出.第一,星载SAR海洋观测数据质量会受到信噪比、扇贝效应[16]、条带拼接等因素的影响.第二,星载SAR海洋观测,尤其是海洋动力参数定量遥感对于星载SAR数据的辐射定标精度要求较高[17-20].然而,各类、各种星载SAR数据之间的辐射定标精度并不一致.第三,星载SAR对海观测成像机理复杂,对于海洋要素的反演和海洋过程、现象的解译存在较大的不确定性,这是限制星载SAR更广泛地应用到海洋观测的主要障碍.5)价值(Value):海量的星载SAR数据,毋庸置疑,包含着丰富的、有价值的,甚至是未知的海洋过程和现象的信息,其中相当一部分仍有待挖掘.而本文也将通过星载SAR海面风场遥感,侧重于星载SAR海表动力参数定量遥感和海洋内波遥感,侧重于海洋动力过程科学认知.通过这两类典型案例可以进一步阐述从星载SAR海洋遥感大数据中获得有价值的海洋信息.从上述星载SAR发展过程,可以看出主要的发展趋势有以下3点:1)空间分辨率越来越高,从单极化到双极化和交叉极化再到全极化.可供选择的工作模态也越来越丰富.ERS-1/SAR和ERS-2/SAR只能提供波模式和图像模式数据,而先进的SAR,比如TerraSAR-X和Cosmo-SkyMed,除上述模式外,还可以提供聚束模式(spot light),空间分辨率可以达到1 m.传统的SAR都是右视,而先进的SAR传感器,比如Radarsat-2和TerraSAR-X既可以右视又可以左视工作.除了C波段,L波段和X波段的SAR也开始出现.即使同一海洋现象,比如海洋表面的降雨,对不同波段的电磁波敏感程度也不一样.这就为工作在不同波段的SAR观测同一类型的海洋表面现象提供了丰富的数据来源.2)各国和相关组织发射星载SAR具有连续性和持续性.比如欧空局的ERS-1/SAR、ERS-2/SAR、ENVISAT/ASAR和Sentinel-1A/1B,都工作于C波段(5.6 GHz).日本JAXA的JERS-1/SAR、ALOS/PALSAR-1、PALSAR-2则都工作于L波段.加拿大空间局的Radarsat-1、Radarsat-2和2019年刚刚发射的Radarsat Constellation Mission (RCM)则使得数据持续不间断积累超过20年.通常同一发射机构的后续卫星技术参数都会与前一颗卫星具有相似性,同时又推陈出新.这样做既可以保证技术的连续性,又可以保证数据的持续性,以实现年际尺度到年代际尺度的积累,为星载SAR大数据研究奠定了坚实的基础.3)星载SAR编队技术.利用两颗甚至多颗SAR传感器在较短的时间间隔内对同一地区进行覆盖观测.例如,ENVISAT/ASAR與ERS-2SAR前后观测时间间隔大约是22 min,利用这个观测上的时间差,可以观测大尺度海洋、大气现象的变化过程的时空变化.而Sentinel-1A和1B 在轨运行后,重访周期缩短至6 d.意大利空间局从2007年开始至2010年,共发射了4颗Cosmo-SkyMed卫星,极大地增加了卫星时间分辨率,可以在一天之内连续多次观测某一地区或海域.德国宇航中心2010年发射的TanDEM-X与先前发射的TerraSAR-X组成编队.两颗同时在轨并且技术参数基本相同的SAR传感器,既可以独立工作,又可以相互通信,形成沿轨与交轨干涉.由于海洋强烈的时变特性,传统单一星载SAR的重访周期较长,而编队技术的发展将大大缩短重访周期,实现连续、动态监测,极大增强星载SAR海洋观测能力.在1991年ERS-1/SAR发射之后的几年,甚至十几年内,星载SAR对海观测事实上面临着数据缺少的状态.仅有的几颗星载SAR要面向陆地、灾害、极地和海洋等多个应用领域.随着星载SAR技术的迅猛发展,SAR卫星急剧增加,数据在呈指数形式增加.以下分别从5V来阐述星载SAR的大数据的基本特征.1)容量(Volume):毫无疑问,经过近30年的发展,星载SAR海洋观测数据的积累已经达到年代际尺度.可以预计在未来10~20年,星载SAR在轨运行数量将保持在10颗以上,这其中欧空局、加拿大空间局和中国的星载SAR卫星将是主力.Sentinel-1从2014年以来发射1A到2018年年底已经发布了5.3 PB的数据.因此,星载SAR数据在数据量上已经充分体现了大数据特征.2)速度(Velocity):星载SAR数据获取的速度取决于多方面因素.一方面取决于在轨运行的星载SAR数量.从表1可以看出,从2007年开始,在轨的星载SAR数目快速增加.另一方面取决于其本身获取数据的效率,而星载SAR系统数据获取效率又由星上存储和下传速率所决定.ENVISAT卫星上用于ASAR数据存储的固态硬盘容量为60 Gbit,而Sentinel-1的星上存储达到1.4 Tbit(固态硬盘).Sentinel-1的X波段双通道天线下传数据速率达到每一个通道260 Mbit/s,TerraSAR-X则能够达到300 Mbit/s,相比较于ENVISAT的100 Mbit/s速率有大幅度增加.Radarsat-1卫星每一轨可以工作28 min,而高分三号可以达到最长单次连续成像工作约50 min.因此,技术的发展使得星载SAR系统数据获取速度显著增加,例如Sentinel-1A和1B现在每天可以获取8 TB/月的数据量.3)多样性(Variety):第一,常用的星载SAR系统工作于C、L和X波段,历史上也出现过S波段(Almaz).德国宇航中心研制的P波段星载SAR系统也即将发射.因此,数据多样性的第一个关键点是不同波段星载SAR数据.第二,SAR系统可以工作于不同极化方式,既可以单独获取某种极化方式的数据,也可以获取多极化、全极化数据.第三,星载SAR数据既可以是复数据,同时记录雷达回波信号的相位和幅度,也可以是强度数据.因此,星载SAR数据是卫星遥感数据多样性的典型代表.4)真实性(Veracity):星载SAR获取的每一景数据都是真实的,但是真实的数据和真实的地表信息存在着差异,而对于星载SAR海洋观测来讲,这种差异更为突出.第一,星载SAR海洋观测数据质量会受到信噪比、扇贝效应[16]、条带拼接等因素的影响.第二,星载SAR海洋观测,尤其是海洋动力参数定量遥感对于星载SAR数据的辐射定标精度要求较高[17-20].然而,各类、各种星载SAR数据之间的辐射定标精度并不一致.第三,星载SAR对海观测成像机理复杂,对于海洋要素的反演和海洋过程、现象的解译存在较大的不确定性,这是限制星载SAR更广泛地应用到海洋观测的主要障碍.5)价值(Value):海量的星载SAR数据,毋庸置疑,包含着丰富的、有价值的,甚至是未知的海洋过程和现象的信息,其中相当一部分仍有待挖掘.而本文也将通过星载SAR海面风场遥感,侧重于星载SAR海表动力参数定量遥感和海洋内波遥感,侧重于海洋动力过程科学认知.通过这两类典型案例可以进一步阐述从星载SAR海洋遥感大数据中获得有价值的海洋信息.从上述星载SAR发展过程,可以看出主要的发展趋势有以下3点:1)空间分辨率越来越高,从单极化到双极化和交叉极化再到全极化.可供选择的工作模态也越来越丰富.ERS-1/SAR和ERS-2/SAR只能提供波模式和图像模式数据,而先进的SAR,比如TerraSAR-X和Cosmo-SkyMed,除上述模式外,还可以提供聚束模式(spot light),空间分辨率可以达到1 m.传统的SAR都是右视,而先进的SAR传感器,比如Radarsat-2和TerraSAR-X既可以右视又可以左视工作.除了C波段,L波段和X波段的SAR也开始出现.即使同一海洋现象,比如海洋表面的降雨,对不同波段的电磁波敏感程度也不一样.这就为工作在不同波段的SAR观测同一类型的海洋表面现象提供了丰富的数据来源.2)各国和相关组织发射星载SAR具有连续性和持续性.比如欧空局的ERS-1/SAR、ERS-2/SAR、ENVISAT/ASAR和Sentinel-1A/1B,都工作于C波段(5.6 GHz).日本JAXA的JERS-1/SAR、ALOS/PALSAR-1、PALSAR-2则都工作于L波段.加拿大空间局的Radarsat-1、Radarsat-2和2019年刚刚发射的Radarsat Constellation Mission (RCM)则使得数据持续不间断积累超过20年.通常同一发射机构的后续卫星技术参数都会与前一颗卫星具有相似性,同时又推陈出新.这样做既可以保证技术的连续性,又可以保证数据的持续性,以实现年际尺度到年代际尺度的积累,为星载SAR大数据研究奠定了坚实的基础.3)星载SAR编队技术.利用两颗甚至多颗SAR传感器在较短的时间间隔内对同一地区进行覆盖觀测.例如,ENVISAT/ASAR与ERS-2SAR前后观测时间间隔大约是22 min,利用这个。