油气二次运移研究现状及发展趋势

- 格式:pdf

- 大小:253.88 KB

- 文档页数:7

油气二次运移机理研究作者:林子竣祝宏伟杨成文佳邓晨方昉来源:《中国科技博览》2015年第01期[摘要]油气的二次运移是指油气从聚集成藏到最后逸散的全部过程。

对于油气二次运移的研究不仅能更好的完善油气成因理论,而且对于油气田的勘探开发有重要的实际价值。

针对目前油气二次运移认识中存在的问题,作者通过调研国内外资料文献,重点对于油气二次运移的动力、通道和数量等要素有了基本的认识,并做了初步的探讨。

[关键词]油气二次运移运移动力运移通道中图分类号:TD421 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)01-0247-01Mechanism of secondary migration of oil and gas research[Abstract] The secondary migration of oil and gas refers to the whole process of the gathering to the dissipation of oil and gas. Secondary migration of oil and gas research not only for better improvement of oil and gas cause theory, but also for oil and gas exploration and development has important practical value. The authors work through a comprehensive survey, completed on the mechanism of secondary migration of oil and gas research.[Key words]Secondary migration of oil and gas;migration agent; migration pathway0.引言油气二次运移是油、气、水在地下复杂的条件下维持平衡的结果,可以体现出运移是呈渗流形式还是扩散形式,也影响运移的通道、方向、速度和盖层的封堵能力。

油气二次运移研究的基本思路和几个应用实例黎茂稳【期刊名称】《石油勘探与开发》【年(卷),期】2000(027)004【摘要】油气二次运移研究(特别是其中的确定二次运移距离问题)是石油地质综合研究中至关重要又最为薄弱的环节.在二次运移过程中,具有官能团、能形成氢键或其它离子键的化合物会通过液-固两相分配而进入输导层中的固相有机质和矿物基质,其中的咔唑类含氮化合物最有希望成为油气二次运移的化学示踪剂;但中性氮化合物的浓度和组成与特定原油的直线运移距离之间不应存在一成不变的关系.在应用咔唑类和苯并咔唑类参数研究某地区的二次运移距离或方向之前,一定要充分利用各项烃类参数首先确定原油的母源特征、成熟程度和成因类型,强调多馏分、多参数横向对比的重要性.以在加拿大的阿尔伯塔盆地和威利斯顿盆地、中国的渤海湾盆地和塔里木盆地进行的油气二次运移研究为例,说明在石油地质-地球化学的研究过程中,既要相信基本物理化学原理的普遍性,又要具体问题具体分析,始终坚持多学科、多项参数综合运用的原则.图11参47(王孝陵摘)【总页数】9页(P11-19)【作者】黎茂稳【作者单位】加拿大联邦地质调查局卡尔加利分部【正文语种】中文【中图分类】TE6【相关文献】1.油气组分及同位素组成特征在莺琼盆地油气二次运移研究中的应用 [J], 陈践发;沈平;黄保家;张启明2.油气二次运移可视化物理模拟实验技术研究进展 [J], 公言杰;柳少波;姜林;洪峰;张赞武3.油气二次运移动力学分析及实验研究 [J], 杨磊;綦耀光;孙志信;任旭虎;刘新福4.油气二次运移研究现状及发展趋势 [J], 徐波;杜岳松;杨志博;贵健平;张娟5.鄂尔多斯盆地富黄探区中生界油气二次运移动力研究 [J], 刘政坤因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

油气田二次采油技术研究油气田是重要的能源资源,为了提高油气田的开采效率和产量,二次采油技术成为了一个重要的研究方向。

本文将对油气田二次采油技术的研究进行探讨。

一、概述油气田二次采油技术指的是在初次采油后,利用各种方法和工艺再次进行采油过程。

通过二次采油技术,可以进一步提高油气田的采收率,并延长油气田的寿命。

因此,二次采油技术的研究对于油气田的有效开发和利用具有重要意义。

二、常见的二次采油技术1. 水驱水驱是一种常见的二次采油技术,通过注入水来推动原油向井口运移。

这种方法可以增加油层内的水压,促使原油向井口流动。

水驱技术可以提高油井的产能并降低原油的粘度,但需要考虑地层渗透率和水源等因素。

2. 气驱气驱是利用注入气体(如天然气或氮气)的方式进行二次采油的方法。

通过注入气体,可以提高油气田的压力,使得原油向井口移动。

气驱技术适用于密度较小的油气田,可以增加采收率,并减少气体的浪费。

3. 聚合物驱聚合物驱是一种常用的利用聚合物物质进行驱油的方法。

通过注入聚合物溶液,可以增加原油粘度,改变油水相对渗透率,提高驱油效果。

聚合物驱技术适用于油层渗透率较低的地区。

4. 热采热采是利用注入热能的方式进行二次采油的技术。

通过注入蒸汽或热水,可以提高油的温度,降低原油的粘度,改善流体流动性,增加采收率。

热采技术适用于重质油的开采,可以提高采收率,但需要考虑能源消耗和环境影响等问题。

三、二次采油技术的研究进展随着科技的进步和油气勘探技术的发展,许多新的二次采油技术被提出和研究。

例如,化学驱、微生物驱、电驱等技术都在不断探索和应用中。

这些新的二次采油技术具有潜力,可以进一步提高油气田的开采效率和产量。

四、二次采油技术的挑战与前景虽然二次采油技术具有广阔的应用前景,但是也面临着一些挑战。

首先,油气田的结构和地质条件各不相同,需要根据具体情况选择合适的二次采油技术。

其次,二次采油过程中可能会对环境造成一定的影响,需要科学合理地管理和控制。

油气储运技术的当今现状与发展趋势摘要:伴随着经济的不断发展,我国对天然气和石油的需求量也在不断增大,但就我国现有的传统油气储运技术来说,我们国家在油气储存技术方面仍然存在着不少弊端。

因此油气储运技术得到了越来越多人的重视。

在开采利用石油天然气的过程中,油气储运是其中较为重要的环节。

由于油气储运具有较长发展时间,在早期就有部分国家建立了油气运输管道。

随着时间的推移,科技的迅猛发展,目前油气输运管道技术更加成熟完善。

但是其中却仍然存有部分问题与不足,因此,为了能够保障油气储运的安全性以及储运质量,就需要对油气储运相关技术进行分析,从而研发先进的技术手段,促进我国工业领域的发展进步。

关键词:油气储运;工程技术;发展趋势油气储运技术主要是指连接油气生产、加工以及分配和销售等多个环节的纽带。

当前,随着我国石油化工企业的快速发展,油气储运工程技术也得到相应的提高。

但是当前由于缺乏油气储运理论知识、对油气储运安全重视程度不高等问题严重影响油气储运工作的安全性和经济性。

因此,新时期要充分运用自动化和智能化技术不断改进化工油气储运技术,以最大限度提高油气能源的利用率,提高油气储运的安全性和经济性。

1、油气储运的历史背景及现状油气储运业的形势:管道运输是石油和天然气最重要的运输方式,油气储运分为油气储存和油气运输两部分,由于我国管道运输起步较晚,最早的一条原油管道是新疆的克乌原油管道,经过多年发展,国内已建成油气管道的总长度约6万km,其中原油管道1.7万km,成品油管道1.2万km,天然气管道3.1万km[1]。

我国管道建设大致可分为三个阶段:(1)1958~1969年是我国管道建设的初期阶段,这时期由于产油量少,对建设长距离、大口径管道缺乏技术能力及建设经验,所以不论从管道建设数量上和输油技术方面,都处于一个落后的阶段。

(2)1970~1980年,是我国管道建设的高峰阶段,也是大量采用国内先进设备的阶段,在管道建设高速度发展的同时,管道的钢材质量、输油工艺、输油设备及输油通信手段等方面也是高速发展。

油气储运技术的当今现状与发展趋势摘要:油气储运工程可以完成油气运输任务,向工厂以及各个单位输送油气资源,保证工业活动从社会生产活动的有序开展。

近年来我国的油气储运工程施工技术不断提升,施工质量管理意识也有所增加,因此油气储运工程的建设质量也在不断提高。

但是在油气储运工程的管道施工过程中仍然存在着较大的问题,导致管道在工程应用的过程中出现更多的安全问题,影响了工程的安全性。

本文从提高油气储运工程应用效果和安全性的角度出发,探讨了油气储运工程油气管道在施工过程中容易出现的问题,并提出了有效的解决措施,阐述了管道施工方法。

关键词:油气储运;现状;发展趋势引言2020年,受新冠肺炎疫情全球蔓延、国际经济、地缘政治博弈等多重影响,全球油气需求增速放缓,石油和天然气供大于求,国际油价和天然气价格大幅下跌,低油价时代的到来是中国增加油气战略储备、降低能源成本的好时机。

油气储运能力是国家实施油气战略储备的重要保障,油气储运技术在实际应用中会受到多重因素影响,应用效果也存在较大差异,甚至会直接影响油气储运设施设备的安全问题。

近年来,在油气储运过程中用以保障管道完整性与可靠性的安全管理系统、缺陷检测、维护与储存等技术快速发展并逐步得到科学应用。

本文在分析2020年油气储运领域发展动向的基础上,对油气管道安全管理技术、管道检测与维护技术、智能化管道技术及天然气存储技术进展分别进行阐述,并对未来油气储运技术发展趋势进行展望,以期为制定油气储备计划及提高储运能力技术研究水平提供参考。

1油气储运技术的当今现状首先是标准技术水平方面与国际上的先进水平依然存在着不小的差距。

由于自身技术水平与国际上存在一些差距而且在基础研究方面有限,我国的油气储运行业目前大部分的高标准方面是直接引用国际上的先进标准,通过自主研究开发出来的成果方面的技术上的标准较少,一些独立编制部分的标准技术水平也与国际先进标准有差距。

而且一些部分标准还没有经过充分的基础研究和实践验证,可能存在着不合理的技术和过于保守的情况。

油气储运技术发展的现状及趋势所谓的油气储运,顾名思义就是油气的储存和输送。

只有做好该项工作才能够为资源的合理使用提供一个大的前提,才能够带动国家的经济发展。

当前我们国家的经济高速发展,此时我国的油气储运工作也得以发展,不过在高速发展的同时也面临一些难点和问题。

这些问题的存在使得我国的油气储运工作无法正常开展。

文章具体的分析了该技术当前的发展状态以及面对的难题和后续的发展模式等。

标签:油气储运;油气储运技术;安全;环保;创新作为当前非常关键的能源,油气的储存以及输送工作是当前工作的重点内容。

只有做好了该项活动才能保证资源得以有序使用,带动国家的经济发展。

由于经济和科技在不断的发展进步,此时我们国家的油气资源的需求量也在不断的上升,当前我国的储运工作虽然面临着很多的发展机会,当然也不排除问题所在。

要想打造安全节能的储运系统,保证资源高效使用,就必须认真的分析当前的储运工艺,加以整合,积极创新,提升自主研发水平,以此来推动储运工作的开展。

1 当前时期我们国家的油气资源储运工作面对的不利点分析石油以及天然气统称为油气。

当前其输送和存储工作面对着很大的风险。

一般存在于两个方面。

第一是资源本身的成分以及特点导致的,油气含有非常容易燃烧以及爆炸的成分烃类碳氢化合物,而且它一旦扩散还会引发中毒事件,这就在无形中增加了工作的风险,如果不小心就会引发火灾或是更为严重的问题,比如引发爆炸问题。

除此之外,假如不能有效的存储资源还会使得其扩散到大气之中,这就导致资源浪费,成本变多,而且最主要的是还会污染空气,危及人身安全。

第二点是资源储运的独特性导致的。

这类资源不同于其他的资源,它必须在管道中输送。

通常在输送的时候要对管道加压加热,很显然随着压力和气温的升高,管线就可能承受不住压力和温度,这就在无形中增加了火灾以及爆炸问题发生的几率。

而且,油气还会对管线产生一定程度的侵蚀,长久下去必然导致管线受影响,进而引发很多的问题,比如渗漏。

油气运移具有两面性,它既可能流入下个油气藏,形成该油气藏的能源补给,又可能是上个油气藏的破坏动力。

由于运移具有非均质性,大部分油气是通过主运移进行圈闭的,所以对于主运移通道的研究是必要的,对于油气运移的深入认识具有重要意义。

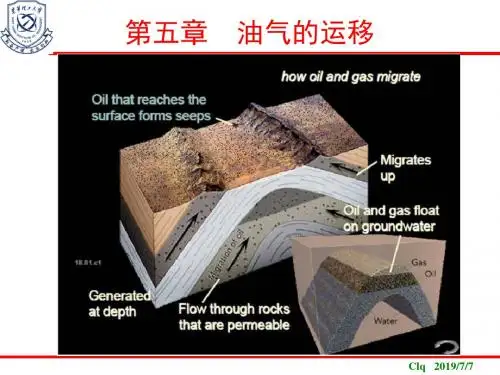

1 油气运移的类型油气运移的类型由油气生成的环境所决定,分别为源内运移、初次运移和二次运移。

源内运移的理论基础是“满凹含油”论。

此理论主要是指在富油气凹陷内,优质烃源灶有大量丰富的油气资源供给。

与此同时,陆相多水系与频繁的湖盆动荡,造成湖盆大面积收缩与扩张,大面积间互接触给各类储集体提供了较大的成藏机会。

源内运移形成的油气聚集有页岩油气、油页岩、煤层气等,油气以体积流和扩散流的方式在源内运移,它们体现出“源储一体,互层共生共储”的特点。

油气从烃源岩层向储集层的运移称为初次运移。

石油以游离态、气溶油态和水溶态发生初次运移,临源聚集,形成连续性油气聚集。

天然气以水溶气态、游离气态、油溶气态和分子状态不断排除烃源岩,向砂体方向不断推进,在致密砂岩中呈现“活塞推进,连续聚集”的特征。

烃源岩生成的油气,发生初次运移后,形成油气聚集。

油气在储集层内发生的一切运移称之为二次运移。

石油二次运移以游离态进行,随运移路径的延伸,分散的小油粒形成串珠状呈油条的形态。

天然气相较于石油而言,温压改变致其相态改变,故天然气会在游离态与水溶态相互转换。

在石油地质学中,油气运移的主要时期就是油气聚集成藏的主要时期,因此研究油气二次运移的主要时期对油气田勘探开发有着重要的实际意义。

2 油气运移的通道不同作用力致使油气向不同的方向和通道运移。

源内运移通道主要有较大的裂隙、地应力差引起的裂缝、断层,异常高压流体膨胀引起的微裂隙、压溶作用形成的缝合线和有机质自身网络。

源内运移主要发生在生烃总量大、有效烃源岩面积大的砂体内部。

初次运移的概念决定了初次运移的路径比较单一,所以油气初次运移的通道是源岩的粒间孔隙。

二次运移较初次运移而言,运移路径长短不一,其与源岩距离较远,受毛细管力、浮力和重力及水动力的影响,对油气成藏聚集率有很大的影响。

收稿日期:20100715;改回日期:20100811 基金项目:国家自然科学基金项目/碎屑岩盆地天然气聚集主要机理类型及条件转换0(40472073) 作者简介:徐波(1977-),男,1999年毕业于江汉石油学院地质系,2009年博士毕业于中国地质大学(北京)能源学院矿产普查与勘探专业,现从事油气成藏相关研究和生产工作。

文章编号:1006-6535(2011)01-0001-06油气二次运移研究现状及发展趋势徐 波,杜岳松,杨志博,贵健平,张 娟(中油冀东油田分公司,河北 唐山 063200)

摘要:油气二次运移是成藏研究的薄弱领域,正确了解二次运移的研究现状对于促进油气成藏研究有着重要的意义。在全面调研的基础上,系统总结了国内外对于油气二次运移的主要研究成果;对目前常用的流体示踪剂法、物理模拟法、数值模拟法等研究方法在我国的运用情况进行了详细介绍。最后,指出了目前研究中存在的问题和今后的发展趋势。关键词:油气二次运移;运移相态;运移动力;运移通道;运移时间;研究现状;发展趋势中图分类号:TE12211 文献标识码:A

引 言油气的运移性是油气藏与固体矿藏的显著区别之一。目前对于油气运移一般采用二分法,即将油气的运移划分为初次运移和二次运移。油气二次运移是指油气/进入储集层或运载层以后的一切运移0[1]。它包括了油气在储层内部、断裂、不整合面等输导体运移聚集的过程,也包括了已经聚集的油气由于外界条件的变化而引起的再次运移。简而言之,二次运移包括了油气运聚成藏到散失的全过程。同时,由于油气二次运移的复杂性,其一直是石油地质领域研究最为薄弱的环节[2],也是各国学者重要的研究领域。笔者在进行大量相关资料调研的基础上,对目前国内外油气二次运移研究现状进行分析总结,并指出了今后油气运移研究要解决的主要问题。1 研究内容111 运移相态与初次运移相比,油气二次运移距离更长,在运移过程中地下温度、压力、输导层矿物成分等条件的变化更为复杂,导致了油气的二次运移相态较之初次运移也更为复杂。一般认为游离的油相或气相是油气二次运移的主要相态,但较之石油,天然气的运移相态更为复杂。由于石油在水中的溶解度非常低,石油以水溶态大规模运移并形成油藏的可能性很小,石油只能以游离态为二次运移的主要相态。与之不同的是,在不同的条件下油溶态、水溶态、游离态都可以成为天然气二次运移的主要相态[3]。在天然气二次运移过程中,受温度、压力、盐度等因素的影响,天然气在运移过程中还存在着油溶态、水溶态、游离态、扩散态之间的相互转换。实验证明,游离的气相是天然气的二次运移的主要相态[1]。李明诚则认为扩散相也是天然气一种重要的二次运移方式[1]。在天然气运移过程中,只要有气体浓度差存在就存在着该种运移相态,特别是在流体渗流停滞或聚集在圈闭中时,扩散相成为天然气散失的主要方式,对油气藏能否保存具有重要意义。

112 运移动力通常认为浮力、水动力、异常压力、构造应力是油气二次运移的主要动力。此外,地震泵作用[4-5]、温度差(热)[6]等也被一些研究者认为是油气二次运移的原动力。目前不同的二次运移原动力间的相互关系是各国学者研究的热点。Dow等在研究美国墨西哥湾盆地油气二次运移路径的过程中发现,促使油气发生二次运移的浮力可以因压实作用、脱水作用、超压作用、微裂缝、 2 特种油气藏第18卷

断层等因素得到加强[7]。Hunt[8]指出,世界上的大量油气形成于深度大于3000m的异常压力流体封存箱中,流体封存箱中异常高压的积聚和释放呈幕式出现。超压流体封存箱中这种幕式脱水作用影响了油气生成、运移和聚集的整个过程。我国陆相沉积盆地中广泛发育有异常地层压力[9],异常地层压力在储层中影响流体势分布,从而决定油气二次运移的方向。压实作用不平衡和烃类生成作用是异常地层压力的主要原因;后期地壳抬升及黏土矿物转化为次要原因。Rouchet[10]认为石油运移主要取决于石油的分子结构和毛管压力的性质。构造作用力的应力差(最大压应力减去最小压应力)达到一定值后即可以使石油生成后自源岩中排出,成为油气初次运移的动力。同时,当构造应力变化时,由于岩石骨架压缩和回弹造成岩石中的流体压力升高或降低,从而产生/应力泵0[4]作用,成为油气二次运移的重要动力类型。如我国川东北地区,自晚三叠世起经历了3次较大规模的构造运动,导致了主构造应力方向的变化,进而决定了油气运移方向的变化,造成大多数北西向构造成藏条件不佳的事实[11]。113 运移通道一般可将油气二次运移通道划分为连通孔隙、裂隙(缝)、不整合面、断层等4种类型。不同学者对于前3种类型的运移作用认识较为统一,而对于断层成为油气运移通道的条件认识出入较大。依据世界范围内大量已发现油气藏各要素空间展布特征分析,很多地区断层是连接圈闭与烃源岩的唯一桥梁,是油气运移(尤其是垂向运移)的有效通道。Hooper[12]认为流体沿生长断层的流动是周期性的,活动性断层可以使流体沿断层向上运动并聚集起来;而非活动性断层则限制了流体的流动。付广[13]则认为断层不仅在活动期是油气运移的通道,在静止时期其运移能力受沿断裂面碎裂岩颗粒粒度、泥质含量和断裂倾角等因素的控制,在条件适合时,也能成为油气运移的通道。还有学者指出,断裂能否成为油气的运移通道不仅受断层本身性质控制,还受断层两侧岩性并置关系、泥质涂抹作用、矿化作用、地层构造形态等因素的影响[1,14]。罗群等[15]认为,断层对油气的输导能力与其开启与否无关,而决定于/断面优势运移通道0。目前,各国学者经过大量模拟实验和数值模拟研究证实,油气二次运移只通过局限的优势通道进行。二次运移的优势运移通道可以是岩石中的溶孔、溶洞、断裂、裂隙和不整合面。优势运移通道控制了油气的二次运移。如巴黎盆地81%的油气聚集在占盆地面积13%的优势运移通道上[16];墨西哥湾盆地75%的油气聚集在占盆地面积25%的优势运移通道方向上[1]。油气通过有限的优势通道进行运移是沉积盆地输导系统的非均质性、能量场的非均一性和流体物性等多种因素共同作用的结果。郝芳认为油气的优势运移通道或运移路径除受输导层的非均质性影响外,源岩排烃的非均质性和油气在输导层中的运移行为对油气与输导层岩层的接触体积大小起控制作用[17]。向才富等[18]

通过松辽盆地西部斜坡带400余口探井的回剥分析,识别出了4种类型的输导脊,其时空组合形成了西部斜坡带油气运移的主输导通道,从实例上验证了油气沿优势通道运移的客观性。罗群[15]等对油气在断层内的运移展开研究,指出断层内也存在着优势运移通道,即断面优势运移通道,并提出了确定断面优势运移通道的方法。

114 运移时间从理论上说,只要有油气的生成就存在着运移,据此可将油气的二次运移划分为3个阶段:一是油气进入圈闭前在输导层中的运移,即狭义的二次运移时间;二是油气进入圈闭后的运移,即油藏的充注期或成藏期;三是油气从圈闭中散失过程,即散失期。目前大多数学者将第一种和第二种情况等同,并认为其就是油气成藏期,并据此形成了一系列的运移时间计算方法。(1)依据构造运动确定油气运移时间。构造运动活跃时期,不仅为油气运移提供动力,还可以形成断层、裂缝等油气运移通道,有利于油气的运移。此外,在此期间形成一系列与构造相关的圈闭,为运移的油气提供了聚集的场所,保证了油气成藏。故在油气运移时间研究中,经常以构造运动的主要时间作为油气的运移期或成藏期。(2)依据源岩生排烃时间确定油气运移时间。对成藏有贡献的油气运移应发生在源岩大量生排 第1期徐 波等:油气二次运移研究现状及发展趋势3 烃之后。依据源岩生(排)烃史模拟研究,可以确定油气运移的时间上限。一般排烃门限不易确定,国外学者常以干酪根转化率达到25%的时间作为排烃时间[1]。(3)依据运移通道形成时期来确定油气运移时间。油气的运移一定是发生于特定的运移通道内的。要形成有效的运移通道除了要求不同类型的输导层能形成完备的空间组合外,还要求在油气运移的通道上必须有盖层和侧向的遮挡层。据此,可研究地层埋藏史、断裂发育史、压实和各种成岩作用,确定运移通道进而确定油气运移时间。随着优势运移通道概念被广泛接受,目前确定优势运移通道的类型并进一步确定其形成时间已成为该方法的核心内容。(4)依据运移通道中的残留证据来确定油气运移时间。近年来常用含烃流体包裹体等来判断油气二次运移的主要时期。根据流体包裹体的均一温度经过压力校正后,对应恢复出古地温梯度,即可得出形成包裹体的埋深;根据地层埋藏史,确定对应的油气运移时间。包裹体是油气在输导层中运移所留下的直接证据,故目前均认为该方法可定量刻画油气运移时间方法。但包裹体确定油气运移时间的准确性却与样品的选择和数量有很大关系。由于很多包裹体不完全是在均一流体条件下形成的,若以这些包裹体为测量对象,会使包裹体均一温度范围变宽,进而造成根据包裹体均一温度所划分的成藏期次增多。要想准确计算油气的运移时间首先要有一定数量的包裹体以保证均一温度统计的准确性;其次,在理论上只有液态烃包裹体和盐水包裹体适合于测定均一温度[19]。115 运移距离油气二次运移的距离变化大,受多种因素影响,定量研究难度很大,导致了认识上的巨大分歧。一方面有学者认为油气的运移也是油气的散失过程,运移距离越大,持续时间越长,油气散失量也就越大。目前含油气盆地勘探结果显示,一般商业性油气田垂向运移距离不大于5km,二次运移总距离不超过30km[1]。但也有学者指出,从理论上分析,只要有运移通道的存在又有足够的动力,油气的二次运移将一直持续下来。据此观点,油气运移的垂向距离取决于盆地内地层的厚度和断裂在垂向上的延伸距离,一般可达数公里;在侧向上只要具有足够的油气量,运移通道连续性好,油气运移的距离为几十公里乃至数百公里也是可能的[20]。有学者计算出伊利诺斯盆地油气运移的最大距离达100km或更长[21];我国珠江口盆地的惠陆、东沙地区油气运移距离也可达60km以上[22]。我国含油气盆地在构造上多旋回性强,盆地分割性大,岩性多变,连通性差。目前勘探成果显示,我国已发现的油气田多靠近生烃中心,油气二次运移距离不大。付广利用圈闭与源岩的垂直距离统计结果,结合输导层倾角,对我国主要气田天然气运移距离进行计算。结果显示,我国主要气田天然气运移总距离均小于10km,占气田总数的81%,运移距离大于10km的气田全部分布在我国西部克拉通盆地,这与克拉通盆地稳定发育,输导层侧向连续发育的特征相一致(表1)[23]。

116 运移数量二次运移过程中油气的初始数量即为烃源岩的排烃量;当油气进入圈闭成藏时,运移的数量为圈闭中的油气聚集量;成藏后油气运移的数量为油气的散失量。油气运移数量是评价二次运移效率的最直接数据,目前确定油气运移数量的方法主要有以下几种。(1)类比分析法。对勘探程度较高的各类型含油气盆地进行研究,计算盆地中油气聚集量和散失量,根据盆地面积、源岩体积、生烃能力、发育史等多种地质因素,类比、标定勘探程度较低的研究区。该方法在原理上属宏观统计法的运用,存在着诸多难以确定的因素,计算精度不稳定。但因其方法简单、可操作性强,一直是油气运移数量计算的常用方法。(2)物质平衡法。物质平衡法的原理是圈闭中油气聚集量等于源岩的排烃量减去运移过程中的散失量。该方法常用数值模拟的手段实现。建立油气正演的地质模型和与之相对应的数学和计算模型,计算出研究区的生烃量、排烃量和聚集量等核心数据。计算结果的准确性受地质模型和计算参数准确程度的控制,在实际操作过程中由于难以建立准确的地质模型和关键计算参数达不到要求,模拟结果也往往不理想。新一轮资源评价结果显示,我国各含油气盆地