《民族大团结》新教材部编版2

- 格式:ppt

- 大小:7.61 MB

- 文档页数:16

人教部编版历史八年级下册:第12课《民族大团结》说课稿4一. 教材分析《民族大团结》是人教部编版历史八年级下册第12课的内容。

这一课主要讲述了新中国成立后,我国各民族在、经济、文化等方面的发展和交流,以及各民族之间团结互助、共同进步的故事。

通过学习这一课,学生可以了解到我国各民族之间的紧密联系,增强民族团结意识,为实现中华民族伟大复兴的中国梦打下坚实基础。

二. 学情分析八年级的学生已经具备了一定的历史知识基础,对我国各民族的基本情况有所了解。

但在民族团结、民族政策等方面,学生的认识可能还不够深入。

因此,在教学过程中,需要注重引导学生从多角度、多层面思考问题,提高他们的历史思维能力。

同时,结合现实生活中的例子,让学生更加深刻地理解民族团结的重要性。

三. 说教学目标1.知识与技能:通过学习,学生能掌握新中国成立后,我国各民族在、经济、文化等方面的发展和交流情况;了解各民族之间团结互助、共同进步的故事。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨等方法,培养学生的历史思维能力,提高他们分析问题和解决问题的能力。

3.情感态度与价值观:引导学生认识到民族团结的重要性,培养学生的民族团结意识,为实现中华民族伟大复兴的中国梦打下坚实基础。

四. 说教学重难点1.教学重点:新中国成立后,我国各民族在、经济、文化等方面的发展和交流情况;各民族之间团结互助、共同进步的故事。

2.教学难点:如何引导学生从多角度、多层面思考民族团结问题,提高他们的历史思维能力。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用自主学习、合作探讨、案例分析等方法,激发学生的学习兴趣,提高他们的历史思维能力。

2.教学手段:利用多媒体课件、历史图片、文献资料等,丰富教学内容,增强学生的学习体验。

六. 说教学过程1.导入新课:通过展示一组我国各民族的风俗图片,引导学生关注我国民族的多样性,激发他们的学习兴趣。

2.自主学习:让学生阅读教材,了解新中国成立后,我国各民族在、经济、文化等方面的发展和交流情况。

《民族大团结》教学设计【教学目标】1. 知道党和政府对少数民族的政策及少数民族跨入社会主义;理解实行民族区域自治,各族人民共同繁荣的意义;了解民族工作的成就及西部大开发战略。

2.知晓各族人民在共产党领导下走上社会主义道路的史实,归纳各民族共同繁荣发展的政策,培养学生通过具体事件发现历史发展规律的能力;在学习的过程中,倡导积极思考、与他人交流合作的学习方法,并鼓励学生用此方法来解决学习中遇到的问题。

培养学生用历史的眼光来分析历史与现实问题,注重历史学习与现实的密切联系。

3.各族人民在共产党的领导下走社会主义道路,取得了辉煌的成就;党和政府的民族政策是民族大团结和各民族共同繁荣的根本保证,我们要维护国家统一、巩固各族人民大团结。

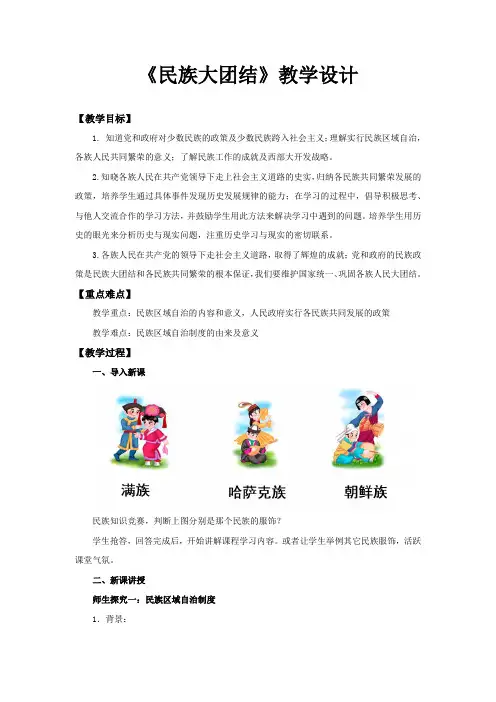

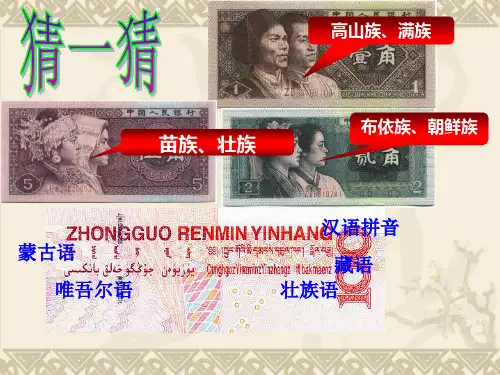

【重点难点】教学重点:民族区域自治的内容和意义,人民政府实行各民族共同发展的政策教学难点:民族区域自治制度的由来及意义【教学过程】一、导入新课民族知识竞赛,判断上图分别是那个民族的服饰?学生抢答,回答完成后,开始讲解课程学习内容。

或者让学生举例其它民族服饰,活跃课堂气氛。

二、新课讲授师生探究一:民族区域自治制度1.背景:展示图片中国是由56个民族组成的统一的多民族国家。

在长期的历史发展中,各民族在政治、经济、文化上形成了相互依存、不可分离的关系,并逐渐形成了以汉族为主体的各民族大杂居、小聚居的格局。

2.教师提问:我国在少数民族聚居地区实行一项什么基本政治制度?提示:民族区域自治制度。

教师讲述:民族区域自治制度。

民族区域自治是在国家统一领导下,在少数民族聚居的地方实行区域自治,按照民族聚居的人口多少和区域大小,设立不同级别的民族自治区域和自治机关。

在自治区域内,由当地民族当家做主,管理本民族地方性的内部事务,行使自治权。

展示图片:3.教师提问:民族区域自治制度是适合我国国情的政治制度,但它是怎样确立下来的?提示:(1)1949年通过的《中国人民政治协商会议共同纲领》,将实行民族区域自治作为一项基本政治制度确定下来。

第12课民族大团结教学目标:【知识与能力】1、了解民族区域自治制度的内容和实施情况,知道民族区域自治制度是我国一项基本政治制度;2、了解我国为少数民族地区的发展而采取的措施;3、认识各民族繁荣发展的原因和意义。

【过程与方法】通过分析地图、文字资料,掌握阅读的方法,学习运用材料分析具体的历史问题;通过设计和完善表格,学习归纳知识的方法。

【情感态度价值观】认识我国是一个统一的多民族国家,认同国家的民族政策,铸牢中华民族共同体意识,增强自觉维护国家统一和民族团结的责任感。

教学重点:民族区域自治制度。

教学难点:民族区域自治制度教学过程温故知新,新课导入看图片,回答问题。

1、西汉时期加强和西域民族友好交往的使者是谁?唐朝促进汉藏友好往来的女子是谁?2、历代中央政权如何管辖少数民族地区的?汉代:西域都护唐朝:汉藏和同为一家元代:西藏正式成为行政区,回族形成。

清代:设置伊犁将军和驻藏大臣等。

教师补充:各民族在长期发展中形成了相互依存、不可分割的血肉联系。

各民族的政治、经济、文化发展存在较大差异。

新中国成立后,如何更加密切各民族之间的关系,促进各民族社会经济发展的呢?导入新课。

一、民族区域自治制度1、教师提问:我国在少数民族聚居地区实行一项什么基本政治制度?民族区域自治制度。

2、教师讲述民族区域自治制度的背景。

我国是自古就是统一的多民族国家。

在长期的历史发展中,各民族在政治、经济、文化上形成了相互依存、不可分离的关系。

逐渐形成了以汉族为主体的各民族大杂居、小聚居的格局。

3、同学们阅读教材P60-61页内容。

回答什么是民族区域自治制度?民族区域自治是在国家统一领导下,在少数民族聚居的地方实行区域自治,按照民族聚居的人口多少和区域大小,设立不同级别的民族自治区域和自治机关。

在自治区域内,由当地民族当家作主,管理本民族地方性的内部事务,行使自治权。

4.教师提问:民族区域自治制度是适合我国国情的政治制度,但它是怎样确立下来的?1949年通过的《中国人民政治协商会议共同纲领》,将实行民族区域自治作为一项基本政治制度确定下来——实现了制度化。

第四单元民族团结与祖国统一第12课民族大团结1教学分析【教学目标】知识与能力了解民族区域自治制度的内容和实施情况,知道民族区域自治制度是解决我国民族问题的根本政策,是我国的一项根本政治制度;认识民族区域自治制度的重要意义;了解我国为促进少数民族地区的开展而采取的措施,知道少数民族地区经济、文化快速开展的情况,认识各民族共同繁荣开展的原因和意义过程与方法通过搜集、整理资料,学习查找、筛选、整理资料的方法;通过分析地图、文字资料,掌握阅读材料的方法,学习如何运用材料分析具体的历史问题;通过设计和完善表格,学习利用表格归纳知识的方法情感态度与价值观各族人民在中国共产党的领导下走社会主义道路,取得了辉煌的成就;党和政府的民族政策是民族大团结和各民族共同繁荣的根本保证。

我们要维护国家统一、稳固各族人民大团结教学重点:民族区域自治的内容和意义;人民政府实行各民族共同开展的政策教学难点:民族区域自治制度的由来及意义2教学过程一、导入新课播放歌曲——《爱我中华》,感受中华民族大家庭的团结和兴盛。

教师可指导学生课前搜集各少数民族风俗习惯、服饰特点、文化艺术等资料,在课堂上开展一个民族知识小竞赛,导入新课。

二、新课讲授目标导学一:民族区域自治制度1.图片展示:多媒体展示《民族区域自治示意图》2.教师提问:我国在少数民族聚居地区实行一项什么根本政治制度?提示:民族区域自治制度。

3.教师提问:民族区域自治制度是适合我国国情的政治制度,它是怎样确立下来的?提示:1949年通过的《中国人民政治协商会议共同纲领》,将实行民族区域自治作为一项根本政治制度确定下来。

后来,民族区域自治制度被载入宪法。

1984年,《中华人民共和国民族区域自治法》公布实施。

4.教师提问:根据以前学过的知识讨论我国实行民族区域自治制度的原因。

提示:中国历史上长期就是一个统一的多民族国家,实行民族区域自治符合中国国情和历史传统;各民族长期的经济文化联系,形成了各民族只适宜合作互助,不适合别离的民族关系;近代以来,各民族在共御外敌、争取民族独立解放的革命斗争中,建立了休戚与共的亲密关系,形成了相互离不开的政治认同。

部编人教八下历史第四单元第12课民族大团结说课稿一. 教材分析部编人教八下历史第四单元第12课《民族大团结》,主要讲述了中国各民族在长期的历史发展过程中,相互交流、相互影响、相互帮助,形成了民族大团结的局面。

本课内容主要包括民族团结的重要性、民族团结的光辉史实、维护民族团结的意义等。

教材通过生动的实例,让学生了解民族团结的重要性,增强民族团结意识,培养维护民族团结的情感。

二. 学情分析八年级的学生已具备一定的历史知识基础,对民族团结有一定的认识。

但在深入理解民族团结的重要性、分析民族团结的光辉史实等方面,还需进一步引导。

此外,学生在生活中可能存在对某些民族政策的误解,需要通过本课的学习,纠正这些错误观念,增强民族团结意识。

三. 说教学目标1.知识与技能:了解民族团结的重要性,掌握民族团结的光辉史实,学会分析维护民族团结的意义。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨,培养学生分析问题、解决问题的能力。

3.情感态度与价值观:增强民族团结意识,培养学生维护民族团结的情感,树立正确的民族观念。

四. 说教学重难点1.教学重点:民族团结的重要性,民族团结的光辉史实。

2.教学难点:深入理解民族团结的重要性,分析维护民族团结的意义。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用自主学习、合作探讨、教师讲解相结合的方法,引导学生深入理解民族团结的重要性。

2.教学手段:利用多媒体课件、历史图片、文献资料等,生动展示民族团结的光辉史实。

六. 说教学过程1.导入新课:简要介绍民族团结的概念,引发学生对民族团结的思考。

2.自主学习:让学生阅读教材,了解民族团结的重要性。

3.合作探讨:分组讨论民族团结的光辉史实,分享学习心得。

4.教师讲解:针对学生讨论中的问题,进行讲解,引导学生深入理解民族团结的重要性。

5.案例分析:分析维护民族团结的实例,让学生明白民族团结的意义。

6.总结提升:总结本课内容,强调民族团结的重要性,引导学生树立正确的民族观念。

人教部编版历史八年级下册:第12课《民族大团结》教学设计3一. 教材分析本课为历史八年级下册第12课《民族大团结》,主要介绍了新中国成立后,我国各民族在政治、经济、文化等方面的发展和团结情况。

通过本课的学习,让学生了解我国各民族之间的团结互助关系,增强民族团结意识,培养学生的爱国主义情感。

二. 学情分析学生在学习本课之前,已经了解了新中国成立后的历史背景,对于我国各民族的基本情况有一定的了解。

但针对各民族在政治、经济、文化等方面的具体发展历程和团结情况,可能还较为陌生。

因此,在教学过程中,需要引导学生关注各民族的发展历程,深入理解民族团结的重要性。

三. 教学目标1.知识与技能:了解新中国成立后,我国各民族在政治、经济、文化等方面的发展情况,掌握各民族之间的团结互助关系。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探究等方式,培养学生的史料分析能力,提高学生的历史思维能力。

3.情感态度与价值观:增强民族团结意识,培养学生的爱国主义情感,树立正确的民族观。

四. 教学重难点1.教学重点:新中国成立后,我国各民族在政治、经济、文化等方面的发展情况,各民族之间的团结互助关系。

2.教学难点:如何引导学生深入理解民族团结的重要性,培养学生的爱国主义情感。

五. 教学方法1.自主学习:引导学生课前预习,了解新中国成立后各民族的基本情况。

2.合作探究:学生分组讨论,深入分析各民族在政治、经济、文化等方面的发展历程,探讨民族团结的重要性。

3.史料分析:利用历史资料,引导学生分析各民族之间的关系,培养学生的史料分析能力。

4.情景教学:通过创设情景,让学生身临其境地感受民族团结的温暖,激发学生的爱国主义情感。

六. 教学准备1.教师准备:熟悉教材内容,了解学生情况,设计教学方案。

2.学生准备:课前预习,了解新中国成立后各民族的基本情况。

3.教学资源:历史资料、多媒体设备等。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过创设情景,如播放一段民族团结的歌曲或视频,引导学生进入本课的学习。