历史七年级下册第15课

- 格式:ppt

- 大小:2.74 MB

- 文档页数:21

新人教版初中历史七年级下册第15课《明朝君权的加强》

精品教案

一、教材分析

《明朝君权的加强》是七年级下册第15课的内容。

明清时期是我国封建社会逐步走向衰落的时期,而明朝君权的加强是明朝封建制度衰落在政治上的表现,这一课在明清史中占有极其重要的地位。

二、教学目标

1、知识与能力:

(1) 通过创设情境,引导学生探究、识记明朝的建立;归纳明太祖加强君权的措施;认识靖难之役和迁都北京。

(2) 培养学生用联系的观点进行综合分析、对比史实的能力;能初步运用历史唯物主义和辩证唯物主义观点客观评价历史事件的能力。

2、过程与方法:

(1)视频导引增加知识的趣味性,重点由学生讨论、研究、分析、归纳,同时进行纵向对比、联系。

(2)读书指导,合作探究,分组辩论。

3、情感态度与价值观:

(1)认识明朝是君主专制达到顶峰的一个时期,表明封建制度渐趋衰落。

(2)认识八股取士,是从思想文化上加强专制统治。

它禁锢了人们的思想,阻滞了科学文化的发展。

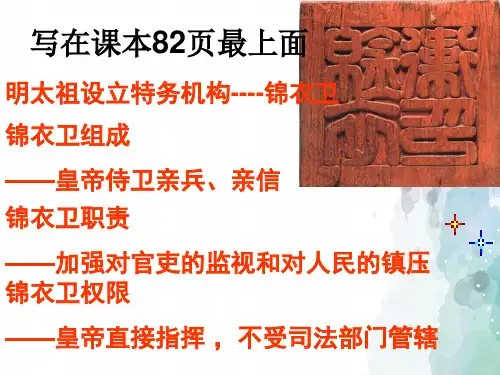

(3)认识明朝实行特务统治,是加强君主专制的手段。

三、教学重点和难点

重点:明太祖加强君权的措施。

难点:本课的难点是八股取士。

这是明代科举考试的重大变化,是君权加强在思想文化方面的体现。

四、学习过程

(注:本资料素材和资料部分来自网络,供参考。

请预览后才下载,期待你的好评与关注!)。

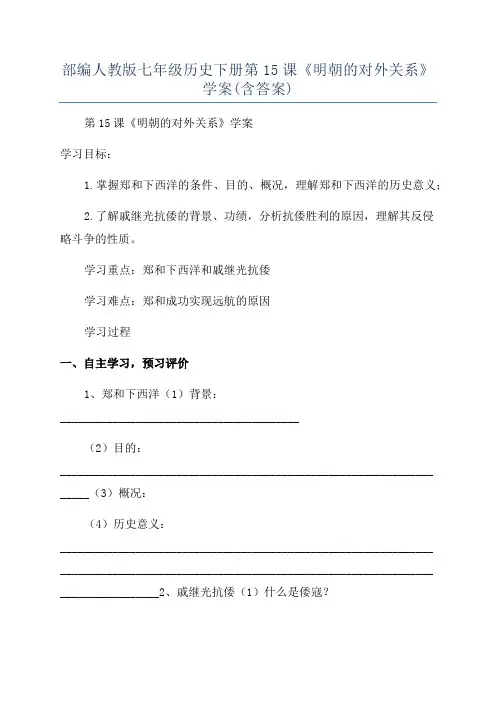

部编人教版七年级历史下册第15课《明朝的对外关系》学案(含答案)第15课《明朝的对外关系》学案学习目标:1.掌握郑和下西洋的条件、目的、概况,理解郑和下西洋的历史意义;2.了解戚继光抗倭的背景、功绩,分析抗倭胜利的原因,理解其反侵略斗争的性质。

学习重点:郑和下西洋和戚继光抗倭学习难点:郑和成功实现远航的原因学习过程一、自主学习,预习评价1、郑和下西洋(1)背景:_________________________________________(2)目的:_____________________________________________________________________(3)概况:(4)历史意义:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________2、戚继光抗倭(1)什么是倭寇?___________________________________________(2)明朝中期为什么倭患严重?明朝______________,________________相互勾结(3)过程1561年,在_____________九战九捷,平定_________地区倭患,此后率军进入__________和___________地区,与其他抗倭将领一起抗倭,东南沿海的倭患基本被肃清。

(4)评价:____________________________________________________________二、问题探究,合作学习1、郑和为什么能成功地实现这么大规模的远航?郑和下西洋有哪些精神值得我们学习?2、戚继光取得胜利的原因是什么?戚继光有哪些高尚的品质值得我们学习?三、课堂小结:和平交往→郑和下西洋明朝的对外关系暴力冲突→戚继光抗倭四、课堂检测第十五课《明朝的对外关系》检测题1、印尼有个港口叫“三宝垄”马来西亚有个地方“三宝山”,这些名称的由来与下列哪个事件有关()A、靖难之役B、戚继光抗倭C、郑和下西洋D、土木之变2、“封侯非我意,但愿海波平”中的“海波平”反映的历史事件是()A、郑成功收复台湾B、岳飞取得郾城大捷C、戚继光抗倭D、文天祥抗元3、下列促成郑和下西洋的条件有()①明成祖时国力强盛,府库充实②当时中国造船技术先进③皇帝的支持④联合东南亚其他国家,抵抗倭寇A.①②③④B.①②③C.①②D.②③4、明朝之所以能出现郑和下西洋的壮举,主要原因是()A.海上交通发达B.明朝前期国力强盛C.指南针用于航海D.造船技术高超5.郑和下西洋,最远到达()①波斯湾②红海一带③非洲东海岸④非洲最南端A.②④B.③④C.②③D.①③6.郑和下西洋起航的港口是()A上海B刘家港C广州D福州7、派遣郑和下西洋的明朝皇帝是()A.明太祖B.建文帝C.明成祖D.崇祯帝8、天皇皇,地皇皇,莫惊我家小儿郎。

七年级下册历史第15课笔记一、明朝的对外关系。

1. 郑和下西洋。

背景。

咱明朝那时候可厉害了,国力强盛。

而且啊,朱棣这个皇帝,他就想向海外展示咱大明的威风,也想找找失踪的建文帝(这可是个小秘密哦)。

经济也不错呢,手工业、商业繁荣,造船技术更是杠杠的。

就像你有了好的工具,就想出去闯荡闯荡。

概况。

郑和那可是个了不起的人物。

他率领着庞大的船队,就像一个超级舰队。

从1405 1433年,七次下西洋。

这船队规模可大了,宝船就像海上的巨无霸。

最多的时候有200多艘船,两三万人呢。

就好比一个海上的小城市在航行。

他们到过亚非30多个国家和地区,远到红海沿岸和非洲东海岸。

想象一下,郑和带着船队,在大海上乘风破浪,从亚洲一路到非洲,就像现代的环球旅行一样酷。

意义。

这可是世界航海史上的壮举。

郑和的船队比欧洲航海家的远航早半个多世纪呢。

就像跑步比赛,郑和先跑了一大截。

增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来。

就像走亲戚一样,大家互相认识了,还交换了好多好东西,什么丝绸啊、瓷器啊,还带回来一些海外的奇珍异宝。

开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通线,为人类的航海事业作出了伟大贡献。

这就像是在茫茫大海上开辟了一条条高速公路,以后的船只都可以沿着这些路线走了。

2. 戚继光抗倭。

倭寇的骚扰。

那时候啊,日本国内乱得很,一些武士、商人和海盗就组成了倭寇。

这些倭寇就像一群强盗,跑到咱中国沿海地区来抢劫、杀人放火。

沿海的老百姓可就遭殃了,整天提心吊胆的。

戚继光的英勇事迹。

戚继光可是个大英雄。

他组织了“戚家军”,这军队可厉害了,纪律严明。

他们有自己独特的战术,像“鸳鸯阵”。

这个“鸳鸯阵”就像一个战斗组合,长短兵器配合得非常巧妙。

戚家军在台州九战九捷,把倭寇打得屁滚尿流。

就像打游戏一样,一路过关斩将。

然后又进入福建、广东,和当地的明军一起把倭寇基本肃清了。

戚继光抗倭那可是保卫了沿海地区人民的生命财产安全,让老百姓又能安居乐业了。

他就像一个守护神,守护着沿海的家园。

七年级历史下册第三单元明清时期:统一多民族国家的巩固与发展第15课《明朝的对外关系》课堂达标训练题一、选择题:1.随同郑和远航的费信在《星槎胜览》中这样描述一个国家:“木骨都束国,自小葛兰(印度的魁郎)顺风二十昼夜可至。

其国濒海,堆石为城,垒石为屋四五层。

”这则材料说明郑和的船队最远到达了哪里?()A.印度西海岸B.美洲东海岸C.非洲西海岸D.非洲东海岸2.“封侯非我愿,但愿海波平。

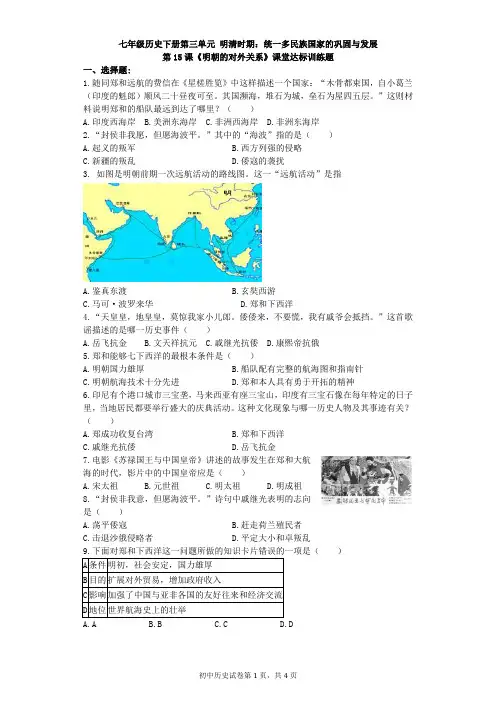

”其中的“海波”指的是()A.起义的叛军B.西方列强的侵略C.新疆的叛乱D.倭寇的袭扰3. 如图是明朝前期一次远航活动的路线图。

这一“远航活动”是指A.鉴真东渡B.玄奘西游C.马可·波罗来华D.郑和下西洋4.“天皇皇,地皇皇,莫惊我家小儿郎。

倭倭来,不要慌,我有戚爷会抵挡。

”这首歌谣描述的是哪一历史事件()A.岳飞抗金B.文天祥抗元C.戚继光抗倭D.康熙帝抗俄5.郑和能够七下西洋的最根本条件是()A.明朝国力雄厚B.船队配有完整的航海图和指南针C.明朝航海技术十分先进D.郑和本人具有勇于开拓的精神6.印尼有个港口城市三宝垄,马来西亚有座三宝山,印度有三宝石像在每年特定的日子里,当地居民都要举行盛大的庆典活动。

这种文化现象与哪一历史人物及其事迹有关?()A.郑成功收复台湾B.郑和下西洋C.戚继光抗倭D.岳飞抗金7.电影《苏禄国王与中国皇帝》讲述的故事发生在郑和大航海的时代,影片中的中国皇帝应是()A.宋太祖B.元世祖C.明太祖D.明成祖8.“封侯非我意,但愿海波平。

”诗句中戚继光表明的志向是()A.荡平倭寇B.赶走荷兰殖民者C.击退沙俄侵略者D.平定大小和卓叛乱9.下面对郑和下西洋这一问题所做的知识卡片错误的一项是()A 条件明初,社会安定,国力雄厚B 目的扩展对外贸易,增加政府收入C 影响加强了中国与亚非各国的友好往来和经济交流D 地位世界航海史上的壮举A.AB.BC.CD.D10.下列有关戚继光抗倭的评价中,不正确的是()A.戚继光为扫清倭寇做出重大贡献B.戚继光是中国古代史上的民族英雄C.其斗争使明朝从此免除外来威胁D.其斗争有利于社会经济的发展二、综合探究题:11.某校七年级(2班)同学开展“郑和下西洋”学习与探究,请你参与以下活动。

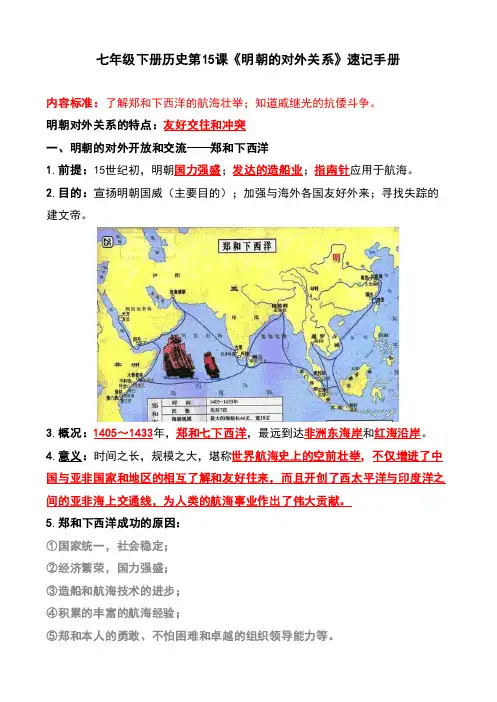

七年级下册历史第15课《明朝的对外关系》速记手册内容标准:了解郑和下西洋的航海壮举;知道戚继光的抗倭斗争。

明朝对外关系的特点:友好交往和冲突一、明朝的对外开放和交流——郑和下西洋1.前提:15世纪初,明朝国力强盛;发达的造船业;指南针应用于航海。

2.目的:宣扬明朝国威(主要目的);加强与海外各国友好外来;寻找失踪的建文帝。

3.概况:1405~1433年,郑和七下西洋,最远到达非洲东海岸和红海沿岸。

4.意义:时间之长,规模之大,堪称世界航海史上的空前壮举,不仅增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来,而且开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通线,为人类的航海事业作出了伟大贡献。

5.郑和下西洋成功的原因:①国家统一,社会稳定;②经济繁荣,国力强盛;③造船和航海技术的进步;④积累的丰富的航海经验;⑤郑和本人的勇敢、不怕困难和卓越的组织领导能力等。

二、明朝的对外冲突——戚继光抗倭1.背景:元末明初,倭患危害严重;2.概况:16世纪中期,戚继光奉命抗倭,组建“戚家军”。

“戚家军”在台州九战九捷,平定浙东地区倭患;前往福建、广东配合当地明军剿灭倭寇,东南沿海倭患基本平息。

3.性质:是反抗外来侵略的正义战争.4.意义:戚继光领导的抗倭战争是一场反侵略的战争,他是我国历史上伟大的民族英雄和爱国主义者。

5.戚继光抗倭成功的原因:①正义之举,符合人民的利益,得到人民的支持;②戚家军训练有素,纪律严明,能征善战;③戚家军与其他爱国军民联合作战;④戚继光的军事指挥才能。

三、葡萄牙攫取在澳门的居住权:1553年,葡萄牙攫取在我国澳门的居住权。

知识拓展:明朝时期对外关系的变化给你什么启示?①国力强盛,经济发达才能在外交中占据主动权,才能永远屹立于世界民族之林。

②对外开放,促进中国与世界各国之间友好关系,促进中国与世界各国之间经济往来。

③国家落后,国力衰退,就会遭受侵略。

④维护国家的主权,抗击外来侵略是每个中国人的责任与义务等。

部编版七年级下册历史第15课《明朝的对外关系》课堂笔记【课程基本信息】课程名称:历史七年级下册第十五课《明朝的对外关系》授课时间:80分钟教材:新版沪教版七年级历史下册【授课目标】1.了解明朝的时代背景和对外关系,并学会分析确定其对中华文明的影响;2.发现明朝的对外关系中,这一时期地位、政治和军事策略的变化;3.学会运用历史方法,准确把握明朝的对外关系历史事实。

【重点难点】本课重点为了解明朝的对外关系,并掌握其时代背景,难点在于掌握各种时代的特点,以及明朝在对外关系中形成的政治和军事策略。

【学习方法】1.在学习时,了解时代背景是关键。

要学会掌握文化、政治、经济和社会基本情况。

2.学习的时候要注意思考历史的特点,尤其要注意对历史有坚定的认识,掌握历史的本质。

3.深化对胜败的分析和对外政策的讨论,提高对历史及政治的分析能力。

【教学内容】一、时代背景:1.政治上:明代以朱元璋为代表,打破了元朝统治,建立了中国的原故规则。

经过了几位明朝的皇帝,明朝进入了衰落期。

此时,官僚阶层也逐渐膨胀,军队不断增大,经济因为政治有关的损失,开始走向衰落。

2.文化上:明朝在文化上有着领先地位。

明朝是中国新文化发展的黄金时期,在文字、古代以及科技上有着巨大的贡献。

3.经济上:明朝在经济上也有着繁荣的时期,尤其是在明政府的经济政策和民间经济的发展推动下。

明代的经济发展主要体现在手工业的发达和商业贸易的繁荣。

二、从米内山以来明朝对外关系发展1.初期对外关系:北京沦陷后,明朝不断增强自己的国力,仍积极对外关系。

2.朝朝交替时期的对外关系:起初明朝保持了对外关系的发展。

但到了中后明代,明朝已经进入了权力争夺的时期,对外关系也不如之前积极发展。

3.万历年间对外关系的形成:明朝进入了衰落期,对外关系暂停,但到了万历年间,因为西方国家日趋强大,明朝开始重新在对外关系上发力。

三、明朝的对外政策明朝的对外关系可分为“郑和时期”、“扩张时期”和“垂危时期”三个阶段。

人教版中国历史七年级下册知识点整理第15课明朝的对外关系一、郑和下西洋★★★★★1.前提:15世纪初,明朝经济繁荣,国力雄厚,成为世界强国。

2.目的:明成祖为了提高明朝在国外的地位和威望,“示中国富强”,同时也用中国的货物换取海外的奇珍。

3.概况(1)时间:1405年到1433年,郑和率船队7次下西洋。

(2)路线:先后到达亚洲和非洲的30多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和红海沿岸。

(3)活动:满载丝绸、瓷器、茶叶及金银货币等物品,赠送礼品,发展友好关系;开展贸易,互通有无,互补互利。

4.地位:郑和下西洋时间之长,规模之大,堪称世界航海史上的空前壮举。

5.意义:不仅增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来,而且开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通网,为人类的航海事业作出了伟大贡献。

6.郑和下西洋成功的原因:(1)国家统一,社会稳定。

(2)经济繁荣,国力强盛。

(3)造船和航海技术的进步。

(4)积累的丰富的航海经验。

(5)郑和本人的勇敢、不怕困难和卓越的组织领导能力等。

二、戚继光抗倭1.背景(1)倭寇猖獗:元末明初,日本的一些武士和奸商,组成海盗武装集团,到中国东南沿海地区进行走私和抢劫,被时人称为“倭寇”。

(2)倭患严重:明朝中期,明朝国力减弱,海防松懈,倭寇与中国海盗、奸商等相互勾结,对中国沿海进行武装抢劫,中国沿海倭患严重。

2.概况:戚继光率领“戚家军”抗击倭寇,在台州九战九捷,平定了浙东地区的倭患;随后,戚继光又平息福建、广东地区的倭患,使东南沿海的倭患基本解除。

3.评价:戚继光领导的抗倭战争是一场反侵略的战争,他是我国历史上伟大的民族英雄和爱国主义者。

4.民族英雄戚继光抗倭为什么能够取得成功(1)正义之举,符合人民的利益,得到人民的支持。

(2)戚家军训练有素,纪律严明,能征善战。

(3)戚家军与其他爱国军民联合作战。

(4)戚继光的军事指挥才能。

第15课明朝的灭亡与清朝的建立教学目标:知识与能力:1.知道明朝末年的社会危机,了解李自成起义推翻明朝的过程,认识农民起义推动历史开展的作用。

2.了解努尔哈赤建立后金、满洲的崛起、清军入关和统一全国等史实。

过程与方法:1.通过分析满洲兴起及清朝建立对全国统治的历史,培养学生归纳整理知识和分析问题的能力。

2.通过引导学生读书、讨论、分析与归纳,帮助学生初步了解抓历史开展主线情感态度价值观:以史为鉴,通过对明清帝国兴替的学习,明白朝代更替的规律,知道统治者采取正确政策的必要性,认识到人民群众是推动历史前进的动力。

教学重难点:重点:李自成起义、清军入关和统一全国。

难点:认识人民群众是推动历史前进的动力。

课时安排:1课时教学过程:一、复习提问、导入新课:明朝什么时候建立的?建立者是谁?都城在哪里?学生答复后师导入:历经近三百年的时间,明朝也没有逃脱兴衰变化的命运。

那么明朝灭亡的原因有哪些?明清帝国又是怎样更替的呢?今天我们就来学习第15课明朝的灭亡与清朝的建立。

二、学习新课:〔一〕李自成起义学生快速阅读课文“李自成起义〞一目,思考李自成起义的背景、经过、作用。

学生分组介绍李自成起义的背景、经过、作用。

师生共同归纳:1. 李自成起义的背景:①明朝后期,政治腐败。

皇帝不利朝政;大臣宦官结党营私,互相倾轧;地方官吏贪赃枉法。

②土地兼并严重,连年天灾,大量农民颠沛流离。

③赋税和摊派加重,农民起义不断。

教师出示图片加以说明。

教师指出:在各地起义军中,李自成起义军力量迅速壮大。

2. 李自成起义的经过:展示李自成农民起义图片、路线图。

教师指出:李自成起义迅速开展,并得到农民的支持。

学生根据课文分析探究起义迅速开展的原因。

学生答复明确:李自成率领的农民起义军提出了“均田〞“免粮〞口号,满足了农民对土地、粮食的需求,减轻了农民的赋役负担;起义军赈济贫穷,“平买平卖〞等措施得到了农民的支持,从而开展迅速。

2. 李自成起义的作用:引导学生认识到李自成起义的作用:导致明朝直接灭亡。

第三单元秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固第15课两汉的科技和文化本课包含四个子目内容:造纸术的发明、张仲景和华佗、历史巨著《史记》、道教和佛教,分别反映的是两汉时期的科技、中医学、史学、宗教思想。

要思考出现这些文化现象的社会根源和历史根源。

首先要了解两汉时期的政治、经济等时代背景。

两汉时期,是我国统一多民族国家的初步发展时期。

政治上,王朝统一,气势恢宏;民族众多,文化多元;中外交流频繁。

经济上,封建经济恢复和发展。

两汉时期社会经济的繁荣为科技文化的发展提供了条件,从而在许多领域取得了突出的成就。

同时要联系春秋战国和秦朝的科技文化,注意文化的继承性。

造纸术的发明是本课重点。

教材是从书写材质的变化、蔡侯纸、造纸术的外传及意义三个方面叙述的。

书写材质变化这一部分,主要介绍了造纸术发明前,古人的书写材料,甲骨、金石、简帛。

重点介绍的是简,还有简的编连方式。

蔡侯纸重点介绍其优点:原料易找、价格便宜、质量提高、便于推广。

外传及意义,学习了纸张的优点,就自然得出结论:造纸术的发明,推动了世界文明的进步。

历史巨著《史记》是本课重点。

教材是从司马迁的个人品质、《史记》的成就两方面来介绍的。

司马迁的个人品质,抓关键词介绍:家庭熏陶、个人勤奋、秉笔直书、意志坚强。

《史记》须掌握五点:第一部纪传体通史;约3000年史事;记载帝王将相、下层人物的活动;秉笔直书、影响深远;文学地位。

道教和佛教是本课难点。

由于认知水平的限制,学生对宗教的理解有一定难度,讲授不宜挖掘太深。

要注意把宗教放在一定的时代背景中理解。

道教,主要掌握其创立、教义、影响。

这三点又是紧密关联的,都与当时的时代背景有关。

东汉末年,国家分裂,政局动荡,人民苦难,渴望解脱。

张角、张陵分别创立了太平道和五斗米道,尊奉黄帝和老子,吸收神仙方术,宣传平等思想,对贫苦民众有很大吸引力,受到民众的信奉。

佛教,主要掌握其创立、教义、传入中国及影响。

佛教于公元前6世纪诞生于古代印度,创始人是乔达摩·悉达多,又称释迦牟尼。

七年级下历史15课知识点七年级下历史共有15课,这些课程内容囊括了我国封建社会的发展历程、近代史的重大事件、改革开放以来的历史成就等多个方面,是我们了解和认识中国历史的重要基础。

在这篇文章中,我们将一一介绍这些课程的知识点,帮助大家更好地学习和掌握历史知识。

课程一:封建时代的中国封建时代是中国历史上的一个重要阶段,这一时期的政治、经济、社会和文化等方面都发生了深刻的变化。

在学习这一课程时,我们需要了解以下几个知识点:01.封建制度的基本原理和组成要素02.朝代更替的历史演变03.封建经济的发展和特点04.庄园制度与农民起义05.封建文化的主要表现形式课程二:唐朝的繁荣与辉煌唐朝是中国历史上的一个重要朝代,其文化、经济和政治成就广受世人称赞。

在学习这一课程时,我们需要了解以下几个知识点:01.唐朝政治制度的特点和演变02.唐朝的经济发展和繁荣03.唐朝文化的代表性特点04.唐朝的外交政策和对外关系05.唐朝的衰落和灭亡课程三:宋朝的发展与变革宋朝是中国历史上一段非常重要的时期,这个时期的政治、经济和文化等方面都发生了很大的变化。

在学习这一课程时,我们需要了解以下几个重要知识点:01.宋朝政治制度的特点和演变02.宋朝的经济繁荣和社会进步03.宋朝文化的发展与变化04.宋朝的对外关系和外交政策05.宋朝的灭亡和原因课程四:元朝的统一和发展元朝是中国历史上的一个重要朝代,这一时期的政治、经济和文化等方面都有其独特的特点。

在学习这一课程的过程中,我们需要了解以下几个知识点:01.元朝的政治制度和统一过程02.元朝经济的发展和特点03.元朝文化的代表性特点04.元朝的对外关系和外交政策05.元朝的衰落和灭亡课程五:明朝的繁荣和辉煌明朝是中国历史上有着辉煌成就的一个朝代,这一时期的政治、经济和文化等方面都取得了很大的发展。

在学习这一课程时,我们需要了解以下几个知识点:01.明朝政治制度的特点和演变02.明朝的经济发展和繁荣03.明朝文化的代表性特点04.明朝的对外关系和外交政策05.明朝的衰落和灭亡课程六:清朝的创建和发展清朝是中国历史上有着重要地位的一个朝代,这一时期的政治、经济和文化等方面都有其独特的特点。

七年级历史下册第三单元明清时期:统一多民族国家的巩固与发展第15课《明朝的对外关系》课堂达标训练题一、选择题:1.随同郑和远航的费信在《星槎胜览》中这样描述一个国家:“木骨都束国,自小葛兰(印度的魁郎)顺风二十昼夜可至。

其国濒海,堆石为城,垒石为屋四五层。

”这则材料说明郑和的船队最远到达了哪里?()A.印度西海岸B.美洲东海岸C.非洲西海岸D.非洲东海岸2.“封侯非我愿,但愿海波平。

”其中的“海波”指的是()A.起义的叛军B.西方列强的侵略C.新疆的叛乱D.倭寇的袭扰3. 如图是明朝前期一次远航活动的路线图。

这一“远航活动”是指A.鉴真东渡B.玄奘西游C.马可·波罗来华D.郑和下西洋4.“天皇皇,地皇皇,莫惊我家小儿郎。

倭倭来,不要慌,我有戚爷会抵挡。

”这首歌谣描述的是哪一历史事件()A.岳飞抗金B.文天祥抗元C.戚继光抗倭D.康熙帝抗俄5.郑和能够七下西洋的最根本条件是()A.明朝国力雄厚B.船队配有完整的航海图和指南针C.明朝航海技术十分先进D.郑和本人具有勇于开拓的精神6.印尼有个港口城市三宝垄,马来西亚有座三宝山,印度有三宝石像在每年特定的日子里,当地居民都要举行盛大的庆典活动。

这种文化现象与哪一历史人物及其事迹有关?()A.郑成功收复台湾B.郑和下西洋C.戚继光抗倭D.岳飞抗金7.电影《苏禄国王与中国皇帝》讲述的故事发生在郑和大航海的时代,影片中的中国皇帝应是()A.宋太祖B.元世祖C.明太祖D.明成祖8.“封侯非我意,但愿海波平。

”诗句中戚继光表明的志向是()A.荡平倭寇B.赶走荷兰殖民者C.击退沙俄侵略者D.平定大小和卓叛乱9.下面对郑和下西洋这一问题所做的知识卡片错误的一项是()A 条件明初,社会安定,国力雄厚B 目的扩展对外贸易,增加政府收入C 影响加强了中国与亚非各国的友好往来和经济交流D 地位世界航海史上的壮举A.AB.BC.CD.D10.下列有关戚继光抗倭的评价中,不正确的是()A.戚继光为扫清倭寇做出重大贡献B.戚继光是中国古代史上的民族英雄C.其斗争使明朝从此免除外来威胁D.其斗争有利于社会经济的发展二、综合探究题:11.某校七年级(2班)同学开展“郑和下西洋”学习与探究,请你参与以下活动。