第五讲. 新闻的生产(产制)系统(上)

- 格式:pdf

- 大小:2.25 MB

- 文档页数:27

一、电视新闻的定义电视新闻是电视媒介传播者以现代电子技术为传播手段,以声音、画面为传播符号,以大众传播信息为目的,对新近或正在发生、发现的事实的报道。

解读:是以一个完整的传播过程来定义的1.传播者:电视媒介传播者专业性:技术上、业务上、道德上2.渠道媒介:现代电子技术要懂得如何用、要了解媒介的特性发挥媒介的优势克服劣势3.讯息:新近或正在发生、发现的事实,符号形式:声音、画面(稍后会重点讲述)4.受传者:大众节目、频道定位,影响内容形式制作5.反馈:报道在受传者地位越来越被重视的今天电视新闻依旧以传播者为主体二、电视新闻的分类报纸新闻分类:消息、通讯、评论,对应电视新闻:消息类、专题类、评论类。

按主客观,前两者属同类,但消息简短、动态,专题提供分析、解释、发展预测。

但西方没有"新闻专题"一说,一般称为深度报道(in-depthreport/analysis)最终分类:消息类新闻报道、电视新闻访谈、电视新闻评论、深度报道(组合报道、连续报道、系列报道、电视新闻专题、调查性报道等)三、电视新闻的信息元素1.画面信息与声音信息字幕:滚动字幕、同期声、标题字幕;动画信息是在现场信息不足、不能充分说明事件性质的情况下才能使用的手段2.画面信息与声音信息的关系同步、分离、复合四、电视新闻的特点与优势1.声画一体的形象信息形态人类认知世界的五大感官:视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉。

麦克卢汉的媒介理论:媒介是人的延伸。

人类传播的终极目标,是如何实现远距离的最大还原与信息传播。

电视相较其它媒介更加生动形象2.现场感同期声、出镜报道解说3.感性的信息符号形式语气、神态、微表情,新闻不能描述人物的心理,但是可以通过细节的捕捉、通过镜头语言的运用、音乐的选择来渲染。

人情味4.动态性与过程感以时间顺序来呈现信息,要求前后变化的动态性。

动态性包括现场人物运动、场景转换、色彩变幻等内部运动,也包括摄像机镜头的外部运动,以及镜头之间的编辑与切换。

新闻理论十讲第一讲 新闻——叙述事实1、 新闻与宣传新闻是对新近发生的事实的报道,其归宿是受者晓其事。

宣传是运用各种符号传播一定的观点,以影响、引导人们的态度、控制人们行为的一种社会性传播活动,宣传行为的重心不是接受者,而是传播者,其归宿是传者扬其理。

宣传可以分为商业宣传和政治宣传。

新闻和宣传都是一种传播行为,可以相互渗透,而且有交叉的地方。

宣传有很多种形式,通过传播新闻达到宣传的目的是其中一种,及时是最客观的新闻报道,也可以夹杂宣传的成分。

新闻是为了满足受众获知新消息的需要,而宣传是为了满足宣传者输出观点的需要。

新闻和宣传的六个方面的区别:第1、 新闻重信息,宣传重形式。

第2、 新闻重新异,宣传重反复。

第3、 新闻重时效,宣传重时机。

第4、 新闻重事实,宣传重观点。

第5、 新闻重沟通,宣传重操纵。

第6、 新闻重平衡,宣传重倾斜。

2、 新闻与舆论舆论是在一定的范围内,持某种意见的人数超过总数的三分之一,才可以将这样的意见视为舆论。

新闻可以反映舆论,特别是在报道某个群众性事件的时候。

但是,多数新闻报道的是一个一个具体的事实,而且往往与大局没有关系,在这种情况下,不能具体的新闻反映了舆论,这是舆论与新闻的关系。

媒体是舆论的载体。

但是在某些情况下,传媒不一定代表舆论。

但是,一般情况下,可以说传媒是舆论界。

3、 新闻的特性第一、新闻报告的是现实事物。

第二、强烈的时效要求。

第三、新闻是可以公开传播的一类消息。

第四、现代新闻传播业造成了公众对新闻的持续关注。

第二讲 新闻价值1、 新闻价值理念得以产生的前提第一、传受双方的共同认可。

第二、接受者的不知。

第三、接受者的兴趣、关心和需要。

2、 新闻价值新闻价值是对新近发生的事实的一种价值判断,即意见事实所具有的足以构成新闻的特殊因素(对于媒体来说是可以实现交换价值的对事实的选择标准,对读者来说是使用价值)。

3、 新闻价值的十个要素第一、事实发生的概率越小,便越有新闻价值。

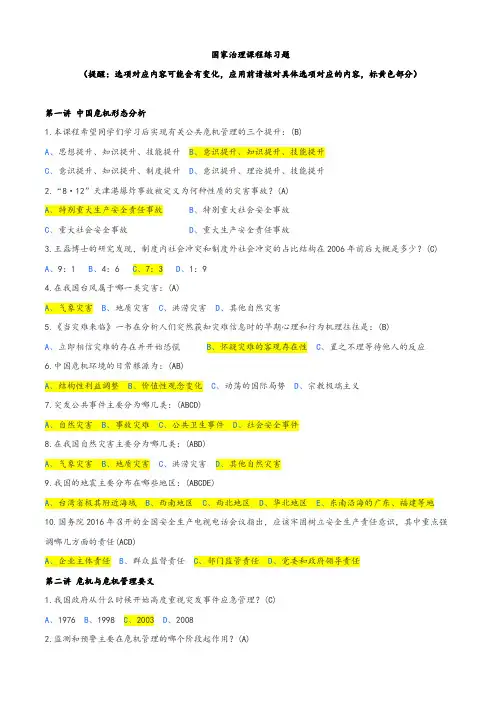

国家治理课程练习题(提醒:选项对应内容可能会有变化,应用前请核对具体选项对应的内容,标黄色部分)第一讲中国危机形态分析1.本课程希望同学们学习后实现有关公共危机管理的三个提升:(B)A、思想提升、知识提升、技能提升B、意识提升、知识提升、技能提升C、意识提升、知识提升、制度提升D、意识提升、理论提升、技能提升2.“8·12”天津港爆炸事故被定义为何种性质的灾害事故?(A)A、特别重大生产安全责任事故B、特别重大社会安全事故C、重大社会安全事故D、重大生产安全责任事故3.王磊博士的研究发现,制度内社会冲突和制度外社会冲突的占比结构在2006年前后大概是多少?(C)A、9:1B、4:6C、7:3D、1:94.在我国台风属于哪一类灾害:(A)A、气象灾害B、地质灾害C、洪涝灾害D、其他自然灾害5.《当灾难来临》一书在分析人们突然获知灾难信息时的早期心理和行为机理往往是:(B)A、立即相信灾难的存在并开始恐慌B、怀疑灾难的客观存在性C、置之不理等待他人的反应6.中国危机环境的日常根源为:(AB)A、结构性利益调整B、价值性观念变化C、动荡的国际局势D、宗教极端主义7.突发公共事件主要分为哪几类:(ABCD)A、自然灾害B、事故灾难C、公共卫生事件D、社会安全事件8.在我国自然灾害主要分为哪几类:(ABD)A、气象灾害B、地质灾害C、洪涝灾害D、其他自然灾害9.我国的地震主要分布在哪些地区:(ABCDE)A、台湾省极其附近海域B、西南地区C、西北地区D、华北地区E、东南沿海的广东、福建等地10.国务院2016年召开的全国安全生产电视电话会议指出,应该牢固树立安全生产责任意识,其中重点强调哪几方面的责任(ACD)A、企业主体责任B、群众监督责任C、部门监管责任D、党委和政府领导责任第二讲危机与危机管理要义1.我国政府从什么时候开始高度重视突发事件应急管理?(C)A、1976B、1998C、2003D、20082.监测和预警主要在危机管理的哪个阶段起作用?(A)A、事前B、事中C、事后3.彭宗超教授在中国式卓越危机管理的U型境界中提出的危机事发后所追求的最高境界是:(B)A、完全避免危机B、善于利用危机C、充分准备危机D、有效应对危机4.危机不仅意味高端威胁性后果,也蕴藏可能的机遇,因此,危机发生以后危与机的辩证关系原理主要要求我们做到:(ACD)A、临危不惧B、居安思危C、化危为机D、转危为安5,希斯在危机管理的关键环节中提出了4R理论,其中哪几个环节属于事前?(AD)A、ReadinessB、ResponseC、RecoveryD、Reduction6.危机的基本特征有哪些:(ABC)A、突发性B、紧急性C、威胁性D、主观性7.监测与预警的流程主要包括:(ABCD)A、监测B、传递C、分析D、发布8.国家突发事件应对法规定,危机管理的过程包括:(ABCD)A、预防与准备B、监测与预警C、处置与救援D、恢复与重建9.应急决策要求在有限的信息下迅速做出决定。

第五讲文学常识、修辞、语法、标点符号解析卷1.(2024年广东省深圳市中考语文真题)请选出下列说法正确的一项()A. “白发三千丈”和“黄河之水天上来”这两句诗运用了夸张的修辞手法。

B. “市民可以在手机上申请车牌摇号。

”这句话的主干是“手机申请摇号”。

C. 关联词考察:“即使……但”(原题未全)。

D. 《史记》中“世家”是用来记述平民的,陈涉出身农夫,所以记录在世家中。

【答案】A【解析】试题分析:B主干应为“市民申请摇号”;C项关联词语没有成套的运用。

改为“即使……也”或“虽然……但”。

D“世家”主要是诸侯传记,不是平民。

2.(2024年广东省深圳市中考语文真题)请选出下列说法错误的一项()A. “荡胸生层云,决眦入归鸟”这句诗运用了对偶的修辞手法。

B. 《小石潭记》的作者是唐代的韩愈,“唐宋八大家”之一。

C. “必需说碧绿的菜畦,光滑的石井栏,高大的皂荚树……”句中的划线词都是形容词。

D. “不但……还……”这是一个递进关系的复句。

【答案】B【解析】试题分析:本题是一道基础学问综合题,考查了修辞手法、课文学问背景、词性、复句的学问。

B项中《小石潭记》是八年级下册的课文,作者是柳宗元,初中阶段语文教材中选用的韩愈的古文只有一篇《马说》。

3.(2024年广东省深圳市中考语文真题)请选出下列说法中有误的一项 ( )A.《儒林外史》是我国清代一部长篇讽刺小说,它的作者是吴敬梓。

B.阅读新闻,要留意它结构上的五个部分,即标题、导语、主体、背景、结语。

C.“苇子还是那么狠狠地往上钻,目标似乎就是天上。

”这句话运用了比方的修辞方法。

D.“在海外生活了八、九年的杨先生最终确定回国创业。

“这句话中顿号的运用是不正确的。

【答案】C【解析】 C项没有运用比方的修辞手法。

4.(2024年广东省深圳市中考语文真题)请选出下列说法正确的一项()(2分)A.“花朵儿一串挨着一串,一朵接着一朵,彼此推着挤着,好不活泼喧闹。

新闻理论十讲第一讲新闻——叙述事实一.新闻≠宣传1. 新闻是对客观发生的事实的叙述。

新闻传播的目的是让对方了解一件事,只要对方知道了这件事,新闻传播的任务就完成了。

新闻传播的归宿是“受者晓其事”。

2. 宣传是运用各种符号传播一定的观点,以影响和引导人们的态度、控制人们行为的一种社会性传播活动。

宣传是要传播观点,它的目的是要影响和引导人们的态度、控制人们的行为,所以宣传行为的中心不是接受者,而是传播者,它的归宿是“传者扬其理”,宣传者只要把想说的话说出来,任务就完成了。

宣传分为两类:政治宣传、商业宣传3. 为什么我们经常把新闻和宣传结合起来说呢?因为新闻和宣传都是一种传播行为,可以相互渗透,而且有交叉的地方。

宣传有很多种形式,通过传播新闻达到宣传的目的是其中一种,即使是最客观的新闻报道,也可以夹杂宣传的成分。

4.从表现方式看,新闻与宣传的差别体现在以下几个方面:二.新闻≠舆论1. 舆论是社会中自然产生的、自在的意见形态。

在一定范围内,持某种意见的人数超过总数的三分之一,才可以将这样的意见视为舆论,这是,这种意见可能开始对全局产生影响:如果持某种意见的人数接近总数的三分之二,可以说这种舆论已经掌控了全局。

2. 舆论和新闻的关系:A. 新闻可以反应舆论,特别是在报道某些群体性事件的时候。

但是多数新闻报道的是一个一个非常具体的事实,而且往往与大局没有关系,在这种情况下,不能说具体的新闻反应了舆论,这是新闻和舆论的一个关系。

B. 理论上可以说媒体是舆论的载体。

但是传媒是否真地代表了舆论,需要具体问题具体分析。

C. 一般情况下,可以说传媒是“舆论界”。

新闻反应了舆论的时候,就与舆论有了关系,但是新闻也可能没有反应舆论,两者有较密切的关系,但是不是一回事,不能等同。

三.欧洲文明中“新闻”是指新鲜的信息四.中国历史中对“新”赋予更多的伦理色彩五.中国传统的传播体系如何限定“新”的内涵中国传统的新闻传播体系中国古代生活传播结构有一下几个特征:1、信息内敛,文化内聚力是社会群体生存发展的依托。