从流行病学调查浅析冠心病辨体质的重要性

- 格式:pdf

- 大小:167.25 KB

- 文档页数:2

流行病学调查报告流行病学调查报告「篇一」前言:了解此次食物中毒的原因,爆发范围及途径等相关方面,为合理采取有效的预防及控制措施提供重要依据。

材料与方法:[1]一般资料:1953年6月27号下午2时后,上海某中学内每小时有数名腹泻、呕吐患者到保健科就诊,当晚十点后至28日黎明患者人数剧增,29日起病例逐渐减少,7月3号大体平息。

[2]调查方法:对于该学校全部学生进行调查分析,以调查表的形式,采用叉生分析法。

[3]总罹患率:罹患率=1425/2418×100%=58.9%[4]三间分布:1、时间分布:首发病例发生于27日下午2时左右,末例病例发生于29日早晨时左右。

根据患者食谱的调查,怀疑可疑餐次为6月27日的午餐,据此判断,该事件的潜伏期为2-36小时,高峰期是进餐后约10-16小时。

2、地点分布:患者来自上海某中学,均在学校食堂用餐。

人群分布:患者性别男女均有,发病年龄不等(此次调查中发病与年龄、性别、班级的关系均无统计学意义)[5]症状和体征:病人诊断标准:(1)、学校食堂就餐史;(2)、症状与体症(有发热、腹泻、腹痛、头痛、呕吐等症状);(3)、实验室检验[6]食谱调查接受调查患者当日均有在食堂吃饭,早餐为油条,豆腐干,稀饭;中餐有茄子,小白菜,凉拌菜,榨菜汤,米饭;晚餐有茭白烧肉,咖喱洋芋,米饭,汤。

结果1.用餐地点与罹患率2.用餐情况与罹患率3.午餐种类与罹患率还应进行早晚餐的食品与罹患率的调查,患者相关的实验室检查等讨论1、事件定义:本次事件中,发病症状主要为腹泻,腹痛,呕吐等肠道症状,潜伏期短,发病急,病程进展快。

所有的中毒病人的临床表现基本相似。

根据流行病学调查调查结果,本次事件所发生的病例有明显聚集性。

初步怀疑为细菌感染食物后引起的食物中毒。

2、可疑餐次与可疑食品分析通过对患者的共同进餐史分析,结合首发病例发病时间,可以初步排除27日的早餐为可疑餐次,因此引起食物中毒可疑餐次为27日的午餐。

CHC 2017 】高润霖:中国人群冠心病流行病学冠心病已成为危害我国人民生命健康的大敌,应对冠心病,需要掌握目前我国冠心病的死亡率、患病率和危险因素控制等“敌情”在。

2017 年8月11 日召开的中国心脏大会上,中国医学科学院阜外医院高润霖院士揭晓了最新的中国人群冠心病流行病学情况。

高润霖院士指出,根据国家卫生计生委发布的2015 年死亡统计数据,心血管疾病死亡占主要疾病死因首位,而且农村心血管疾病死亡率高于城市。

2015 年中国农村居民和城市居民主要疾病死因构成比中,农村和城市心血管死亡占比分别为45.01% 和42.61% 。

图1 高润霖院士心血管病死亡率变化趋势1990-2015 年间中国城乡居民心血管病死亡率总体呈攀升态势,90 年代城市居民心血管死亡率高于农村,但2010 年以后农村居民心血管死亡率明显高于城市居民。

图2 1990-2015 年中国城乡居民心血管病死亡率变化高院士指出,这里所说的心血管疾病包括脑卒中和冠心病。

脑卒中死亡率我国农村一直高于城市。

死亡率受发病率和治疗成功率、住院病死率等影响。

农村高于城市可能有两个原因:一是农村的危险因素控制不佳,发病率高;二是农村救治条件不如城市,病死率高。

在加入年龄权重以后,脑卒中标化死亡率呈下降趋势。

这个趋势可能说明我国的心脑血管病防治措施初见成效,但还需要多观察几年。

防治措施见效可能有两个原因:高血压控制有进步,脑卒中治疗有改进。

图 32003-2015 年中国居民脑血管病死亡率变化趋势图4 1990-2013 年中国脑卒中标化死亡率变化趋势冠心病死亡率变化趋势2002-2015 年间城乡地区冠心病死亡率总体变化趋势是上升。

原先农村死亡率低于城市,但其增加速度比城市快,到2015 年时农村与城市的冠心病死亡率没有差别。

心肌梗死死亡率原先也是城市比农村高,现在也反过来了,农村比城市高。

可能原因是农村生活水平提高,但卫生知识普及跟不上,心肌梗死发病率提高;另一方面,农村心肌梗死救治条件比城市差,病死率高。

冠心病患者饮食预防重要性的调查报告摘要:本文通过对冠心病患者饮食预防的重要性进行调查,目的是进一步探讨了解冠心病患者饮食预防的重要性,为冠心病患者的预防方法提供依据。

通过对冠心病患者进行调查,分析总结其膳食情况,推测饮食预防对冠心病患者的重要性。

控制饮食明显有利于高血脂患者血脂的控制,医务人员和患者饮食控制引起重视,合理的控制饮食,预防冠心病的发生。

关键词:冠心病患者;饮食预防的重要性;调查报告。

Investigation into the importance of dietary prevention in patients with coronary heart diseaseAbstract:this paper investigates the importance of dietary prevention in patients with coronary heart disease,in order to further explore the importance of dietary prevention in patients with coronary heart disease,and provide evidence for the methods of prevention of coronary heart disease.Through the investigation of patients with coronary heart disease,the analysis and summary of their dietary situation,speculate the importance of dietary prevention for patients with coronary heart disease.The control diet is obviously beneficial to the control of blood lipids in patients with hyperlipidemia.The control of diet of medical personnel and patients has attracted attention,reasonable control of diet,and prevention of coronary heart disease.Key words:patients with coronary heart disease;The importance of dietary prevention;Investigation report.前言:冠心病是指由于冠状动脉功能的器质性变化而导致的心肌缺血性损伤,大多数冠心病患者都是由于冠状动脉发生粥样硬化所引起的,少数由其他病因引起。

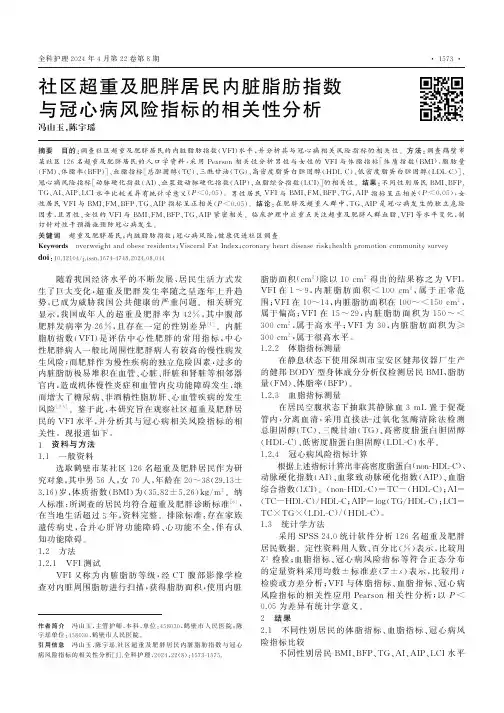

社区超重及肥胖居民内脏脂肪指数与冠心病风险指标的相关性分析冯山玉,陈宇瑶摘要 目的:调查社区超重及肥胖居民的内脏脂肪指数(V F I)水平,并分析其与冠心病相关风险指标的相关性㊂方法:调查鹤壁市某社区126名超重及肥胖居民的人口学资料,采用P e a r s o n 相关性分析男性与女性的V F I 与体脂指标[体质指数(B M I )㊁脂肪量(F M )㊁体脂率(B F P )]㊁血脂指标[总胆固醇(T C )㊁三酰甘油(T G )㊁高密度脂蛋白胆固醇(H D L -C )㊁低密度脂蛋白胆固醇(L D L -C )]㊁冠心病风险指标[动脉硬化指数(A I )㊁血浆致动脉硬化指数(A I P )㊁血脂综合指数(L C I )]的相关性㊂结果:不同性别居民B M I ㊁B F P ㊁T G ㊁A I ㊁A I P ㊁L C I 水平比较差异有统计学意义(P <0.05)㊂男性居民V F I 与B M I ㊁F M ㊁B F P ㊁T G ㊁A I P 指标呈正相关(P <0.05),女性居民V F I 与B M I ㊁F M ㊁B F P ㊁T G ㊁A I P 指标呈正相关(P <0.05)㊂结论:在肥胖及超重人群中,T G ㊁A I P 是冠心病发生的独立危险因素,且男性㊁女性的V F I 与B M I ㊁F M ㊁B F P ㊁T G ㊁A I P 紧密相关㊂临床护理中应重点关注超重及肥胖人群血脂㊁V F I 等水平变化,制订针对性干预措施预防冠心病发生㊂关键词 超重及肥胖居民;内脏脂肪指数;冠心病风险;健康促进社区调查K e yw o r d s o v e r w e i g h t a n do b e s e r e s i d e n t s ;V i s c e r a l F a t I n d e x ;c o r o n a r y h e a r t d i s e a s e r i s k ;h e a l t h p r o m o t i o n c o mm u n i t y s u r v e y d o i :10.12104/j.i s s n .1674-4748.2024.08.044 随着我国经济水平的不断发展㊁居民生活方式发生了巨大变化,超重及肥胖发生率随之呈逐年上升趋势,已成为威胁我国公共健康的严重问题㊂相关研究显示,我国成年人的超重及肥胖率为42%,其中腹部肥胖发病率为26%,且存在一定的性别差异[1]㊂内脏脂肪指数(V F I)是评估中心性肥胖的常用指标,中心性肥胖病人一般比周围性肥胖病人有较高的慢性病发生风险;而肥胖作为慢性疾病的独立危险因素,过多的内脏脂肪极易堆积在血管㊁心脏㊁肝脏和肾脏等相邻器官内,造成机体慢性炎症和血管内皮功能障碍发生,继而增大了糖尿病㊁非酒精性脂肪肝㊁心血管疾病的发生风险[2-5]㊂鉴于此,本研究旨在观察社区超重及肥胖居民的V F I 水平,并分析其与冠心病相关风险指标的相关性㊂现报道如下㊂1 资料与方法1.1 一般资料选取鹤壁市某社区126名超重及肥胖居民作为研究对象,其中男56人,女70人,年龄在20~38(29.13ʃ3.16)岁,体质指数(B M I )为(35.82ʃ5.26)k g/m 2㊂纳入标准:所调查的居民均符合超重及肥胖诊断标准[6],在当地生活超过5年,资料完整㊂排除标准:存在家族遗传病史,合并心肝肾功能障碍㊁心功能不全,伴有认知功能障碍㊂1.2 方法1.2.1 V F I 测试V F I 又称为内脏脂肪等级,经C T 腹部影像学检查对内脏周围脂肪进行扫描,获得脂肪面积,使用内脏作者简介 冯山玉,主管护师,本科,单位:458030,鹤壁市人民医院;陈宇瑶单位:458030,鹤壁市人民医院㊂引用信息 冯山玉,陈宇瑶.社区超重及肥胖居民内脏脂肪指数与冠心病风险指标的相关性分析[J ].全科护理,2024,22(8):1573-1575.脂肪面积(c m 2)除以10c m 2得出的结果称之为V F I㊂V F I 在1~9,内脏脂肪面积<100c m 2,属于正常范围;V F I 在10~14,内脏脂肪面积在100~<150c m 2,属于偏高;V F I 在15~29,内脏脂肪面积为150~<300c m 2,属于高水平;V F I 为30,内脏脂肪面积为ȡ300c m 2,属于很高水平㊂1.2.2 体脂指标测量在静息状态下使用深圳市宝安区健邦仪器厂生产的健邦B O D Y 型身体成分分析仪检测居民B M I㊁脂肪量(F M )㊁体脂率(B F P )㊂1.2.3 血脂指标测量在居民空腹状态下抽取其静脉血3m L 置于促凝管内,分离血清,采用直接法-过氧化氢酶清除法检测总胆固醇(T C )㊁三酰甘油(T G )㊁高密度脂蛋白胆固醇(H D L -C )㊁低密度脂蛋白胆固醇(L D L -C )水平㊂1.2.4 冠心病风险指标计算根据上述指标计算出非高密度脂蛋白(n o n -H D L -C)㊁动脉硬化指数(A I )㊁血浆致动脉硬化指数(A I P )㊁血脂综合指数(L C I )㊂(n o n -H D L -C )=T C -(H D L -C );A I =(T C -H D L -C )/H D L -C ;A I P =l o g(T G /H D L -C );L C I =T C ˑT Gˑ(L D L -C )/(H D L -C )㊂1.3 统计学方法 采用S P S S24.0统计软件分析126名超重及肥胖居民数据㊂定性资料用人数㊁百分比(%)表示,比较用χ2检验;血脂指标㊁冠心病风险指标等符合正态分布的定量资料采用均数ʃ标准差(x ʃs )表示,比较用t 检验或方差分析;V F I 与体脂指标㊁血脂指标㊁冠心病风险指标的相关性应用P e a r s o n 相关性分析;以P <0.05为差异有统计学意义㊂2 结果2.1 不同性别居民的体脂指标㊁血脂指标㊁冠心病风险指标比较不同性别居民B M I ㊁B F P ㊁T G ㊁A I ㊁A I P ㊁L C I 水平㊃3751㊃全科护理2024年4月第22卷第8期比较差异有统计学意义(P<0.05)㊂见表1㊂表1不同性别居民的体脂指标㊁血脂指标㊁冠心病风险指标比较(xʃs)项目男性居民(n=56)女性居民(n=70)t值P V F I16.04ʃ3.3915.66ʃ3.120.6520.516 B M I(k g/m2)37.01ʃ4.5134.63ʃ4.982.7760.006 F M(k g)40.03ʃ1.3839.72ʃ9.980.1610.872 B F P(%)36.96ʃ6.0442.81ʃ6.30-5.273<0.001 T C(mm o l/L)5.33ʃ1.065.15ʃ0.931.0090.315 T G(mm o l/L)2.15ʃ0.571.42ʃ0.656.675<0.001 H D L-C(mm o l/L)1.31ʃ0.281.30ʃ0.250.1220.903 L D L-C(mm o l/L)3.10ʃ1.242.95ʃ1.020.7120.478 A I3.05ʃ0.863.99ʃ0.86-6.042<0.001 A I P0.18ʃ0.070.06ʃ0.0113.545<0.001 L C I17.58ʃ4.5525.32ʃ7.32-6.908<0.0012.2不同性别居民V F I与体脂指标㊁血脂指标㊁冠心病风险指标的相关性分析P e a r s o n相关性分析结果显示,男性居民V F I与B M I㊁F M㊁B F P㊁T G㊁A I P水平呈正相关(P<0.05),女性居民V F I与B M I㊁F M㊁B F P㊁T G㊁A I P水平呈正相关(P<0.05)㊂见表2㊂表2不同性别居民V F I与体脂指标㊁血脂指标㊁冠心病风险指标的相关性分析项目男性居民V F Ir值P女性居民V F Ir值PB M I0.751<0.0010.853<0.001 F M0.911<0.0010.733<0.001 B F P0.775<0.0010.727<0.001 T C0.2170.1080.1490.217 T G0.775<0.0010.743<0.001 H D L-C0.2120.1160.1240.306 L D L-C0.2510.0620.1620.181 A I0.0680.6200.1170.334 A I P0.776<0.0010.763<0.001 LC I0.2190.1050.1620.1803讨论3.1超重及肥胖人群的V F I现状肥胖及超重是人体脂肪组织过度堆积所造成的一种状态,不仅表现出体重的增加,还表现为慢性炎症性状态,主要涉及中性粒细胞浸润以及其与脂肪组织的相互结合等一系列免疫障碍,与慢性炎症共同被视为冠状动脉粥样硬化发展的重要因素[7-9]㊂相关研究显示,约70%的肥胖及超重人群会有代谢异常现象,其代谢综合征的发病率为31%,心脑血管疾病发生风险增大2倍,而全因死亡风险增大1.5倍[10]㊂与其他肥胖指标相比,V F I是需采用专业仪器才可准确测量的指标,便于内在脂肪的测量,且其与多种新陈代谢疾病相关㊂适量的内脏脂肪会对人体各个脏器起到保护作用,过度的内脏脂肪会诱发脂肪肝㊁心脑血管疾病以及代谢综合征等疾病[11-12]㊂因此,过多的内脏脂肪堆积是机体代谢紊乱的病理基础,对其实施有效防治尤为重要㊂3.2超重及肥胖人群V F I与体脂指标的关系本研究对鹤壁市不同性别人群的V F I及体脂指标进行调查,结果显示男性超重及肥胖居民的B M I明显高于女性超重及肥胖居民,B F P明显低于女性超重及肥胖居民(P<0.05)㊂可能因为女性和男性脂肪分布特征不尽相同,导致B M I㊁B F P出现明显差异㊂男性和女性机体所分泌的荷尔蒙不同,成年男性在体重增长的同时,脂肪㊁肌肉量也在增加,而成年女性体重增加主要以脂肪增加为主;男性脂肪堆积大部分为内脏脂肪的增加,女性脂肪堆积并非都是内脏脂肪,大多为皮下脂肪㊂而B M I是由体重㊁身高计算得出的,男性B M I大于正常范围并不代表脂肪含量一定超标,肌肉发达者同时也会出现B M I指数超标[13-14]㊂因此,男性V F I预测时准确性较高的并非B M I而是B F P;女性B F P虽然可预测V F I,但其皮下脂肪远多于内脏脂肪,故在女性V F I预测时B M I准确率高于B F P㊂3.3超重及肥胖人群V F I与血脂水平㊁冠心病风险指标的关系本研究结果显示,男性㊁女性肥胖及超重人群V F I 与B M I㊁F M㊁B F P㊁T G㊁A I P水平呈正相关关系(P< 0.05),表明肥胖及超重人群的血脂紊乱是患冠心病的危险因素㊂一般性肥胖指标B M I㊁B F P㊁F M与中心性肥胖评估指标V F I可从不同方面来反映人体的肥胖情况,各指标之间存在着高度的相关性㊂B M I升高可诱发交感神经活化,增加了外周血管收缩能力和尿钠排泄障碍,促使肥胖居民血压升高和血管内皮功能障碍,导致动脉粥样硬化出现㊂肥胖及超重人群脂肪含量增加会造成居民机体代谢异常以及脂肪因子失衡,增快了血管内皮功能障碍进程,继而增大冠心病发生风险㊂T G水平异常升高是冠心病发生的危险因素之㊃4751㊃C H I N E S EG E N E R A LP R A C T I C E N U R S I N G A p r i l2024V o l.22N o.8一,传统的单项血脂指标与冠心病患病的关系已得到临床的证实,但T G㊁A I㊁A I P㊁L C I等综合性血脂指标更能预测冠心病的发生[15-16]㊂血脂指标异常是动脉粥样硬化和冠心病的促进因素,其特征表现为L D L-C㊁T G水平上升,而A I P是由T G与H D L-C两种指标计算得出的,与单一的血脂指标相比,A I P更能反映出抗动脉粥样硬化与动脉粥样硬化两脂质之间的作用[17-18]㊂A I P可间接反映出小而密低密度脂蛋白(s d L D L)水平,s d L D L是L D L-C内颗粒最小的亚组,其极易穿透于血管内皮堆积在冠状动脉壁上,也会受到氧化作用修饰并被巨噬细胞所侵蚀,最终生成泡沫细胞导致动脉粥样硬化形成,与张树远等[19]研究结果一致㊂s d L D L与冠心病紧密相关,受到氧化作用的s d L D L与冠状动脉不稳定斑块存在相关关系,继而增大了冠心病的发生风险,与晏彪等[20]研究结果一致㊂3.4超重及肥胖人群防治冠心病策略肥胖及超重人群体重降低5%~10%后即可获得明显的健康收益,包括血糖㊁血压㊁L D L-C㊁T G水平下降以及H D L-C水平升高,病人冠心病发生风险降低,与宋佳慧等[21]研究结果一致㊂降低肥胖及超重人群患冠心病风险的生活方式干预对策具体如下㊂1)生活规律:告知病人养成良好㊁规律的生活习惯,确保充足的睡眠,养成早睡早起以及午间小憩的习惯;在晚上睡觉前使用温水泡脚,消除疲劳,有助于睡眠㊂2)合理膳食:饮食原则为低脂肪㊁低热量㊁低碳水化合物以及高优质蛋白质,并确保新鲜水果和蔬菜的摄入;做好定时定量㊁少食多餐,每天进餐4次或5次,每次六七成饱;应绝对戒烟,不提倡饮酒,禁食含有酒精的饮料和食物㊂3)运动干预:根据居民个人喜好㊁生活习惯等制订科学的运动方案,指导居民积极参与社会活动和户外活动,以散步㊁慢跑㊁打乒乓球等有氧运动为主,可结合保健操㊁太极拳等休闲运动㊂每天晨起以慢跑㊁散步㊁打太极拳等活动为主,傍晚以保健操㊁气功㊁广场健身舞等活动为主;早晨不宜空腹进行运动,应在饭后1h 左右进行活动㊂每天2次或3次,每周进行4~7次运动㊂综上所述,在肥胖及超重人群中,T G㊁A I P是冠心病发生的独立危险因素,且男性㊁女性的V F I与B M I㊁F M㊁B F P㊁T G㊁A I P紧密相关㊂临床护理中应重点关注超重及肥胖人群血脂㊁V F I等水平变化,制定针对性干预措施预防冠心病发生㊂肥胖及超重人群的血脂紊乱是冠心病的独立危险因素,经综合性血脂指标可预测出冠状动脉血管内皮组织的病理变化,为居民日后防治提供一定参考价值㊂参考文献:[1]朱韶华.基于W e bo f S c i e n c e数据库的2012 2021年肥胖症研究在流行病学领域的文献计量分析[J].医学信息,2022,35(24):40-45.[2]樊永旺,马骏,邱健,等.不同肥胖指标对冠心病㊁高血压及其合并糖尿病患者患病风险的评估作用[J].山东医药,2017,57(1):11-14.[3] S A B R IH.C e n t r a l o b e s i t y a s s e s s m e n t t h r o u g hw a i s t c i r c u m f e r e n c em e a s u r e m e n tc o m p a r e d t o v i s c e r a lf a t a n a l y s i s m e a s u r e d b yb i o e l ec t r i c i m p ed a n c e[J].J o u r n a l o f t h eA c a de m y o fN u t r i t i o na n dD i e t e t i c s,2023,123(9):A23.[4] K A B I R M H,R A HMA NSA,K AM R U Z Z AMA N M.G e n e r a l a n da b d o m i n a l o b e s i t y a n dd i e t a r y n u t r i e n t i n t a k ea m o n g u n i v e r s i t ys t u d e n t s i nB a n g l a d e s h:a c r o s s-s e c t i o n a l s t u d y t a r g e t i n gp o t e n t i a l r i s k f a c t o r s[J].C l i n i c a lN u t r i t i o nE S P E N,2023,57:587-597. [5]刘旭,王文辰,马春艳.基于健康促进模型的结直肠癌永久性肠造口患者体力活动影响因素分析[J].护理学报,2022,29(11):59-64.[6]中华医学会内分泌学分会肥胖学组.中国成人肥胖症防治专家共识[J].中华内分泌代谢杂志,2011,27(9):711-717.[7] H AMM E R M D,A N D E R S E N A J,L A R S E N S C,e ta l.T h ea s s o c i a t i o nb e t w e e n g e n e r a la n dc e n t r a lo b e s i t y a n dt h er i s k so fc o r o n a r y h e a r td i se a s ei n w o m e n w i t h a n d w i t h o u taf a m i l i a lp r e d i s p o s i t i o nt oo b e s i t y:f i n d i n g sf r o m t h eD a n i s hn u r s ec o h o r t [J].I n t e r n a t i o n a lJ o u r n a lo fO b e s i t y(2005),2022,46(2):433-436.[8] M O Z A F A RS A A D A T I H,S A B O U RS,M A N S O U R N I A M A,e t a l.E f f e c tm o d i f i c a t i o no f g e n e r a l a n dc e n t r a l o b e s i t y b y s e xa n da g eo n c a r d i o v a s c u l a r o u t c o m e s:t a r g e t e d m a x i m u m l i k e l i h o o de s t i m a t i o n i nt h ea t h e r o s c l e r o s i sr i s ki nc o mm u n i t i e ss t u d y[J].D i a b e t e s&M e t a b o l i c S y n d r o m e,2021,15(2):479-485.[9]党海明,王佳丽,王莹,等.血清新型脂肪因子和胰高血糖素样肽1在体质量正常和肥胖的稳定型冠心病患者中的表达[J].中国综合临床,2018,34(5):394-399.[10] E N G I N A.T h e d e f i n i t i o n a n d p r e v a l e n c e o f o b e s i t y a n dm e t a b o l i cs y n d r o m e[J].A d v a n c e s i nE x p e r i m e n t a l M e d i c i n ea n dB i o l o g y, 2017,960:1-17.[11]曾斯琴,吴新怡,董燕飞,等.超重及肥胖成人内脏脂肪指数与代谢指标的相关性[J].海南医学,2021,32(12):1506-1510. [12]段绍杰,刘尊敬,陈佳良,等.脂质蓄积指数和内脏脂肪指数对成年人代谢综合征的预测价值研究[J].中国全科医学,2021,24(33):4211-4217.[13]J A I N M,S I N G H C,A G A RWA LP.A s s o c i a t i o n o f f o o d p a t t e r n s,c e n t r a l o b e s i t y m e a s u r e s a n dm e t a b o l i c r i s k f a c t o r s f o r c o r o n a r yh e a r t d i s e a s e i na d u l t m e n[J].I n d i a nJ o u r n a lo fP u b l i c H e a l t hR e s e a r c h&D e v e l o p m e n t,2018,9(9):71.[14]杨媛,周光清,李宛霖,等.不同肥胖指标在高尿酸血症风险预测中的应用价值比较研究[J].中国全科医学,2022,25(4):453-460.[15]刘少凯,张彦伟,王春晖,等.高脂血症人群预测潜在冠心病风险模型的临床研究[J].中西医结合心脑血管病杂志,2023,21(5): 885-888.[16]石宝兰,王红,张向阳.血浆致动脉硬化指数与臂-踝脉搏波传导速度在早发冠心病发生及其冠状动脉病变程度中的评估价值[J].中国心血管病研究,2023,21(5):422-427.[17]胥巧云,覃倩,代术蓉,等.老年体检人群血脂异常检出情况及其与冠心病发病的关联性分析[J].中国实验诊断学,2023,27(3): 276-278.[18]马珂琳,连欢,王亚柱,等.冠心病患者小而密低密度脂蛋白胆固醇与血浆致动脉硬化指数的相关性[J].中国动脉硬化杂志, 2022,30(6):490-494.[19]张树远,王端乐.脂质蓄积指数联合血浆致动脉硬化指数对冠心病稳定期再发心血管事件的预测价值[J].海南医学,2023,34(3):330-334.[20]晏彪,张思思,邓媛,等.血浆致动脉硬化指数联合颈动脉内膜中层厚度在冠心病患者风险评估中的应用[J].心脑血管病防治, 2018,18(2):121-122.[21]宋佳慧,潘驰,李斐斐,等.青岛市成年人体质指数与冠心病发病关联的前瞻性研究[J].中华流行病学杂志,2022,43(9):1357-1363.(收稿日期:2023-07-20;修回日期:2024-04-17)(本文编辑李进鹏)㊃5751㊃全科护理2024年4月第22卷第8期。

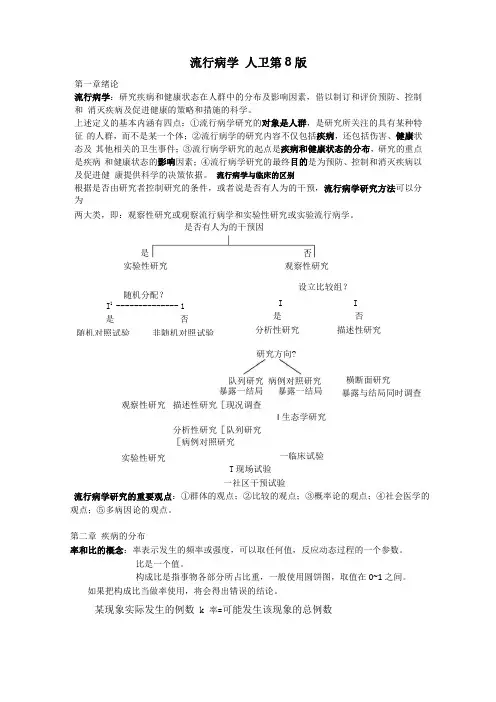

流行病学 人卫第8版第一章绪论流行病学:研究疾病和健康状态在人群中的分布及影响因素,借以制订和评价预防、控制和 消灭疾病及促进健康的策略和措施的科学。

上述定义的基本内涵有四点:①流行病学研究的对象是人群,是研究所关注的具有某种特征 的人群,而不是某一个体;②流行病学的研究内容不仅包括疾病,还包括伤害、健康状态及 其他相关的卫生事件;③流行病学研究的起点是疾病和健康状态的分布,研究的重点是疾病 和健康状态的影响因素;④流行病学研究的最终目的是为预防、控制和消灭疾病以及促进健 康提供科学的决策依据。

流行病学与临床的区别根据是否由研究者控制研究的条件,或者说是否有人为的干预,流行病学研究方法可以分为两大类,即:观察性研究或观察流行病学和实验性研究或实验流行病学。

暴露一结局 暴露一结局描述性研究[现况调查I 生态学研究分析性研究[队列研究 [病例对照研究一临床试验T 现场试验一社区干预试验流行病学研究的重要观点:①群体的观点;②比较的观点;③概率论的观点;④社会医学的 观点;⑤多病因论的观点。

第二章 疾病的分布率和比的概念:率表示发生的频率或强度,可以取任何值,反应动态过程的一个参数。

比是一个值。

构成比是指事物各部分所占比重,一般使用圆饼图,取值在0~1之间。

如果把构成比当做率使用,将会得出错误的结论。

某现象实际发生的例数 k 率=可能发生该现象的总例数实验性研究随机分配? I 1-------------- 1 是 否随机对照试验 非随机对照试验设立比较组? II 是 否 分析性研究 描述性研究观察性研究 实验性研究横断面研究暴露与结局同时调查 是否有人为的干预因是观察性研究研究方向?队列研究 病例对照研究某事物内部某一部分的数量(个体数)构成比=同一事物内部的整体数量(个体数之和)X%发病指标:发病率:在一定期间内、特定人群中某病新病例出现的频率。

心…一定时期内某人群中发生某病的新病例数।发病率= ------------ 同期暴露人口数 ----------Xk罹患率:指在某一局限范围,短时间内的发病率。

临床分析疾病的流行病学特征与趋势疾病的流行病学特征与趋势对于临床分析非常关键。

通过对疾病的流行病学特征进行分析,可以了解该疾病的发生、传播和控制因素,从而为临床治疗提供科学依据。

本文将介绍疾病的一般流行病学特征以及近年来常见疾病的流行趋势,并探讨其对临床分析的意义。

一、疾病的流行病学特征疾病的流行病学特征包括发病率、死亡率、预测因素等。

发病率是指特定人群在一定时间内发生某种疾病的比例,可以通过流行病学调查获得。

死亡率是指特定人群中因某种疾病而死亡的比例,是评估疾病危害性的重要指标。

此外,流行病学研究还需要关注疾病的传播途径、易感人群、季节性变化等。

通过对这些特征的分析,可以判断疾病的传播方式,采取相应的预防措施,降低疾病的发生风险。

二、近年来常见疾病的流行趋势近年来,随着人们生活水平的提高和环境污染加重,一些常见疾病的流行趋势也发生了变化。

1. 心脑血管疾病由于现代人群的生活方式趋于不健康,心脑血管疾病的发病率逐年上升。

高血压、冠心病、中风等成为了常见疾病。

这些疾病与高血压、高血脂、高血糖等多种危险因素密切相关。

2. 肿瘤肿瘤是威胁人类健康的重要疾病之一。

近年来,恶性肿瘤的发病率逐年增加,其中,肺癌、乳腺癌、胃癌等高发病种类。

研究发现,吸烟、饮食结构、遗传等因素与肿瘤的发生密切相关。

3. 传染病虽然在近几十年中,传染病的发病率有所下降,但一些新发传染病的出现仍然引起了人们的关注。

例如,近年来爆发的禽流感、H1N1流感等,严重威胁着全球公共卫生安全。

对传染病进行流行病学调查,可以及时发现疫情的变化,并制定相应的防控措施。

三、对临床分析的意义疾病的流行病学特征与趋势对于临床分析意义重大。

首先,通过对疾病的流行病学特征进行分析,可以评估疾病的发病危险性,以及危险因素的影响程度。

这有助于医生进行风险评估,并采取相应的干预措施,减少患者的发病风险。

其次,对疾病的流行趋势进行分析,可以预测未来疾病的发展方向。

空心病在不同年龄段的流行病学调查空心病是一种常见的心脏疾病,其发病率在不同年龄段之间存在差异。

为了深入了解空心病在不同年龄段的流行情况,我们进行了一项流行病学调查。

本文将通过调查结果,探讨空心病在不同年龄段的特点和防控策略。

调查对象为各年龄段的居民,我们按照0-10岁、11-20岁、21-30岁、31-40岁、41-50岁、51-60岁、61岁以上的七个年龄段进行分类调查。

调查采用问卷调查和体检相结合的方式,旨在全面了解调查对象的空心病发病率、相关症状以及风险因素。

调查结果显示,0-10岁的群体中,空心病发病率较低,呈现出明显的年龄梯度。

其中,男性的发病率略高于女性。

常见的症状包括呼吸困难、体重下降、嗜睡等。

与空心病相关的风险因素主要包括遗传因素和先天性心脏畸形。

11-20岁的群体中,空心病的发病率呈现上升趋势。

男性的发病率相对较高,女性呈现较低的趋势。

常见症状包括胸痛、心悸、晕厥等。

除了遗传因素和先天性心脏畸形外,生活习惯和精神压力也是此年龄段的主要风险因素。

21-30岁的群体中,空心病的发病率继续上升。

男性和女性的发病率相对平衡。

常见症状包括胸闷、气喘、心绞痛等。

此年龄段空心病的主要风险因素包括吸烟、高血压、高血脂、肥胖等生活方式相关的因素。

31-40岁的群体中,空心病的发病率维持在相对较高的水平。

男性的发病率略高于女性。

常见症状包括胸痛加重、呼吸困难、心悸等。

此年龄段的主要风险因素包括高血压、糖尿病、吸烟、暴饮暴食等生活方式相关的因素。

41-50岁的群体中,空心病的发病率有所下降,但仍然较高。

男性和女性的发病率相对平衡。

常见症状包括心悸、气促、胸痛等。

此年龄段的主要风险因素包括高血压、高血脂、糖尿病、肥胖等。

51-60岁的群体中,空心病的发病率略有下降,但仍然较高。

男性的发病率明显高于女性。

常见症状包括胸痛、呼吸困难、乏力等。

此年龄段的主要风险因素为高血压、高血脂、糖尿病等。

61岁以上的群体中,空心病的发病率进一步上升。

中医体质辨识的作用和意义中医体质辨识,是中医学中一项重要的理论和实践工具,通过对人体体质的辨识,可以帮助人们了解自身的身体状况,从而采取相应的调养和防治措施。

中医体质辨识的作用和意义主要体现在以下几个方面。

1. 个体化调养:中医体质辨识可以根据个人的体质特点,为每个人制定个体化的调养方案。

中医认为,每个人的体质都是独特的,不同的体质对外界环境的适应能力也不同。

通过辨识体质,可以了解自己的体质特点,有针对性地进行调养,提高身体的免疫力和抵抗力。

2. 疾病预防:中医体质辨识可以帮助人们提前发现潜在的健康问题,预防疾病的发生。

中医认为,体质与疾病之间存在着密切的关系,体质虚弱或失衡容易导致疾病的发生。

通过对体质的辨识,可以及早发现体质异常,采取相应的调养措施,以防患病。

3. 病因分析:中医体质辨识可以帮助医生对患者的病因进行深入分析。

中医认为,疾病的发生与体质的失衡密切相关,不同的体质对病因的敏感度也不同。

通过对患者体质的辨识,可以了解其体质特点,为医生提供重要的参考信息,有助于准确诊断病因,制定有效的治疗方案。

4. 指导合理饮食:中医体质辨识可以指导人们合理选择饮食。

中医认为,不同体质的人对食物的消化吸收能力存在差异,有些食物适合某些体质的人食用,而对其他体质的人则可能不适合。

通过对体质的辨识,可以根据体质特点进行饮食调养,选择适合自己的食物,提高饮食的健康性。

5. 个体化药物选择:中医体质辨识可以指导个体化的药物选择。

中医认为,不同体质的人对药物的反应也存在差异,某些药物对某些体质的人可能会产生不良反应。

通过对体质的辨识,可以个性化地选择适合自己的药物,提高药物的疗效,减少不良反应的发生。

中医体质辨识作为中医学中的重要理论和实践工具,具有重要的作用和意义。

通过对体质的辨识,可以为人们提供个体化的调养方案,预防疾病的发生,帮助医生进行病因分析,指导合理饮食和药物选择。

因此,中医体质辨识不仅有助于人们保持健康,还有助于中医学的研究和发展,为个体化医疗提供了重要的理论和实践基础。

第二十二章心血管疾病流行病学广义的心血管疾病(Cardiovascular diseases,CVD)是一组以心脏和血管异常为主的循环系统疾病,它包括急性风湿热、慢性风湿性心脏病、高血压性疾病、缺血性心脏病、肺源性心脏病和肺循环疾病、脑血管疾病,以及其他心脏和循环系统疾病等。

该组疾病中以高血压、脑卒中、冠心病和风湿性心脏病对人类健康的危害最为严重。

心血管疾病流行病学起源于20世纪40年代末期,是近50年来人类与心血管疾病作斗争过程中,逐步发展起来的一门新兴交叉学科,属于流行病学的一个分支,也是心脏病学的一部分。

它为阐明多种心血管疾病的病因及流行特点和趋势提供了大量的科学资料,也为开展人群防治提供了丰富的科学依据。

心血管疾病流行病学是运用流行病学的基本原理和方法,研究心血管疾病在人群中的发生、发展和分布规律,及其影响它们的因素,并制定预防、控制和消灭这些疾病的对策和措施的科学。

鉴于该组疾病的共同特征和对人类健康的危害程度,本章将分别介绍心血管疾病流行病学概况,高血压、冠心病、脑卒中三种疾病的流行病学特征和危险因素,以及心血管疾病的预防策略与措施。

第一节心血管疾病流行病学概况总的来讲,在发达国家中,心血管疾病的流行情况随着经济、社会和文化的发展而变化,大约经历了四个阶段:第一期又称瘟疫期,工业化发展之前,生产和生活水平不高,人群中的主要健康问题是传染病、饥荒和营养缺乏,心血管疾病仅占5~10%,主要为风湿性心脏病和肺源性心脏病。

第二期,随着经济发展,生产和生活水平的提高,对传染病认识的深入和治疗的改进,传染病、饥荒和营养缺乏、风湿性心脏病和肺源性心脏病的发病率下降,人口平均年龄增长,饮食结构改变和盐摄入增高,使高血压、高血压性心脏病和出血性脑卒中患病率增加。

因高血压病未能有效控制,人群中10~30%死于上述心血管病。

第三期,随着社会进步,经济发展,个人收入增加,生活逐渐富裕,食物中脂肪和热量增加,同时交通发达及体力活动减少,使冠心病和缺血性脑卒中提早出现于55~60岁的人群,动脉粥样硬化的死亡占35~65%,结果人群平均寿命下降。

心梗的流行病学与预防控制心梗,也被称为冠心病心肌梗死,是一种常见且危险的心血管疾病。

它是由于冠状动脉提供的血液流动受阻,导致心肌缺血和坏死而引起的。

心梗的发病率在全球范围内呈上升趋势,给人类健康带来了巨大的威胁。

因此,了解心梗的流行病学特征以及采取预防控制措施显得尤为重要。

1. 心梗的流行病学特征心梗是一种常见的疾病,尤其在发达国家和地区更加普遍。

根据世界卫生组织的数据,全球每年有大约1,500万人患心肌梗死,其中约有700万人因此去世。

心梗的患病风险随着年龄的增加而增加,尤其是60岁以上的中老年人。

男性相比女性更容易患上心梗,在50岁以下的人群中男性的发病率要高于女性。

高血压、高血脂、糖尿病、肥胖以及吸烟等不良生活习惯都是心梗的主要危险因素。

遗传因素和家族史也会增加患心梗的风险。

此外,缺乏体育锻炼、饮食不健康以及长期暴露于高压生活环境中也会增加心梗的发病风险。

2. 心梗的预防控制措施2.1 健康生活方式养成健康的生活方式对于心梗的预防至关重要。

首先要保持规律的体育锻炼,改善心血管健康。

建议每周进行150分钟的中等强度有氧运动,如快走、跑步、骑自行车等。

其次,戒烟,尽量避免被动吸烟。

吸烟是心梗的主要危险因素之一,戒烟可以显著降低心梗的风险。

此外,健康的饮食也起着重要的作用。

减少饱和脂肪和胆固醇摄入,增加新鲜水果、蔬菜和全谷物的摄入,可以降低心梗的发生率。

2.2 控制慢性疾病慢性疾病,如高血压、高血脂和糖尿病,是导致心梗的重要因素。

因此,控制这些疾病对于预防心梗至关重要。

定期监测血压、血脂和血糖水平,并按医生的建议进行相应的治疗。

通过降低胆固醇和血压水平,可以减少血管内的斑块形成,从而降低心梗的风险。

2.3 应对心理压力长期的心理压力会对心血管系统产生负面影响,增加心梗的风险。

因此,及时应对和缓解心理压力对于预防心梗非常重要。

可以通过适当的休息和放松技巧,如冥想、瑜伽和深呼吸等,减轻心理压力。

此外,建立良好的社会支持系统也有助于减少心理压力对心血管健康的影响。

流行病学研究中的风险评估与模型流行病学是研究疾病在人群中的分布和影响因素的学科。

在流行病学研究中,风险评估和模型构建是非常重要的工具,可以帮助科学家们理解和预测疾病的发生和传播趋势,为公共卫生决策提供科学依据。

本文将介绍流行病学研究中的风险评估和模型构建的方法与应用。

一、风险评估的重要性风险评估是流行病学研究的关键步骤之一,它可以帮助我们确定疾病发生的概率和可能造成的影响。

通过对人群中的相关因素进行调查和分析,可以评估不同风险因素对疾病发生的贡献程度,并制定相应的预防和控制策略。

风险评估的结果可以提供给政府、卫生部门和公众,以便他们更好地了解疾病风险,并采取相应的防护措施。

二、流行病学调查的方法流行病学调查是风险评估的基础,它通过对人群中的个体进行抽样调查,收集相关数据,以推断全体人群的疾病风险。

调查方法包括横断面研究、队列研究和病例对照研究等。

横断面研究可以快速获取一时点的数据,但不能判断因果关系。

队列研究可以追踪观察人群的发展和变化,可以较好地判断因果关系。

病例对照研究则通过比较病例群体和对照群体的差异,来推测疾病的危险因素。

三、风险因素的评估通过流行病学调查,我们可以获得许多潜在的风险因素数据,如年龄、性别、地理位置、生活方式等。

然后,通过统计学方法进行数据分析,评估这些因素与疾病发生的关联性。

例如,在研究冠心病的风险因素时,我们可以通过对大量人群的调查,分析吸烟、高血压、高血脂等因素与冠心病的关系,并计算出它们的相对风险值。

这样就可以了解到这些因素对冠心病发生的影响程度,从而制定相应的干预措施。

四、疾病模型的构建除了通过流行病学调查评估风险因素外,我们还可以利用数学模型来研究疾病的传播和发展趋势。

数学模型可以帮助我们理解疾病传播的机理,预测疫情的发展趋势,并指导公共卫生决策。

常见的疾病模型包括传染病传播模型、生存分析模型和物质暴露模型等。

例如,在研究流感传播时,我们可以构建SIR模型(易感者-传染者-恢复者模型),通过考虑人群的易感程度、传染率和康复率等因素,来预测流感的传播速度和范围,从而制定相应的防控策略。

ICD编码在临床研究与流行病学调查中的应用ICD(International Classification of Diseases,国际疾病分类)编码是世界卫生组织(World Health Organization,简称WHO)发布的一套全球通用的疾病分类标准。

它由一系列以字母和数字组成的代码表示各种疾病、症状、损伤和外部因素,是医学领域中极为重要的工具。

在临床研究与流行病学调查中,ICD编码起着至关重要的作用,本文将探讨ICD编码在这两个领域中的应用。

一、临床研究中的ICD编码应用1. 疾病诊断与分类在临床研究中,将患者的疾病按照ICD编码进行分类,有助于建立统一的疾病分类系统,使不同研究者之间的数据可以进行比较和分析。

例如,在心脏病研究中,通过ICD编码可以将心脏病分为不同的类型,包括冠心病、心力衰竭等,使得研究结果更加准确和可靠。

2. 数据分析与统计在临床研究过程中,研究者通常需要对大量的患者数据进行整理、分析和统计。

使用ICD编码可以将数据进行分类和归档,使得研究者能够更好地掌握疾病的发病率、患病率等统计信息。

同时,通过ICD编码还可以进行横向比较,了解不同地区、不同年龄段、不同性别等的疾病分布情况,为研究结论提供更有科学依据的支持。

二、流行病学调查中的ICD编码应用1. 疾病监测与预防流行病学调查是对某一特定疾病在人群中的分布、原因和规律进行调查研究,以便于制定有效的疾病控制和预防策略。

ICD编码在流行病学调查中起着重要的作用,通过对疾病患者进行编码,可以及时发现和监测不同地区、不同人群中疾病的流行情况,以制定有针对性的预防措施。

2. 统计分析与疾病研究流行病学调查需要对大量的人口、疾病和危险因素等数据进行收集和整理。

ICD编码标准化了疾病的分类和编码,使得不同流行病学调查之间的数据可以进行比较和分析。

通过ICD编码,研究者可以更好地了解疾病的传播途径、高危人群,为制定疾病预防和干预措施提供科学依据。