浙江仙居县传统村落类型研究

- 格式:pdf

- 大小:1.42 MB

- 文档页数:7

Plan圃城镇规划风景区入口区域村落的规划策略研究——以浙江省仙居县上项村为例金俊随着风景区的开发建设与旅游业的蓬勃发展,一些位于风景区入口区域原本“藏在深山人未识”的村落逐渐进入更多人的视野。

一方面,上特产销售及“农家乐”餐饮住宿成为农村新的“经济增长点”,旅游经济成为当地村民致富的新途径;另一方面,村民旨目模仿攀比的自发建设导致村落面貌产生巨变,长期缓慢发展形成的空间格局被打破,乡土特色逐渐湮没。

这在一定程度上破坏了风景区景观的原真性和完整性。

同时,过度的商业开发和缺乏基础设施配套的无序建设也造成了对生态环境的破坏。

因此,如何结合当前新农村建设的思路对此类村落进行规划引导成为当地政府和旅游管理部门其同关心的问题。

一、项目背景浙江省仙居县地处浙南山区,具有丰富的自然和人文旅游资源。

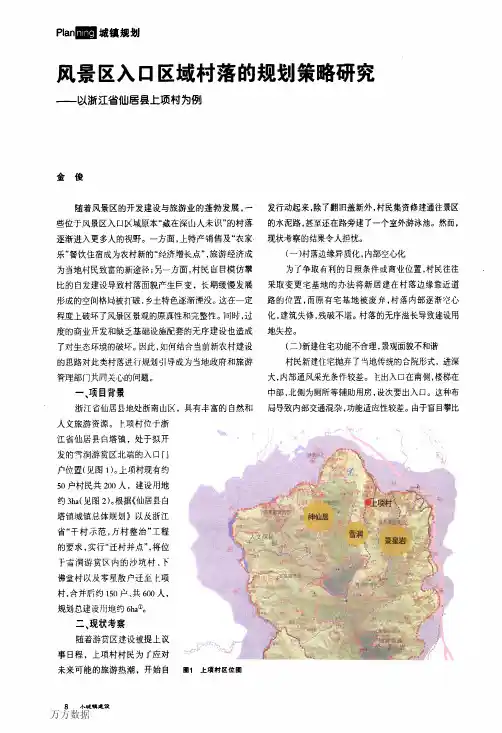

}项村位于浙江省仙居县白塔镇,处于拟歼发的雪洞游赏区北端的入口l’J户位置(见图1)。

上项村现有约5()户村民共20()人,建设用地约3ha(见图2)。

根据《仙居县白塔镇城镇总体规划》以及浙江省“千村示范,万村整治”工程的要求,实行“迁村并点”,将位于雪洞游赏区内的沙坑村、卜.佛堂村以及零星故户迂至t项村,合并后约150户、共600人,规划总建设,H地约6h扣。

二、现状考察随着游赏区建设被提上议事日程,上项村村民为J,应对未来可能的旅游热潮,开始自Iml上项村区位图8,I-:gt镇建设发行动起来,除了翻旧盖新外,村民集资修建通往景区的水泥路,甚至还在路旁建了一个室外游泳池。

然而,现状考察的结果令人担忧。

(一)村落边缘异质化,内部空心化为了争取自‘利的日照条件或商、叱位置,村民往往采取变更宅基地的办法将新居建在村落边缘靠近道路的位置,而原有宅基地被废弃,村落内部逐渐宅心化,建筑失修,残破不堪。

村落的无序滋长导致建设用地失控。

(二)新建住宅功能不合理,景观面貌不和谐村民新建住宅抛弃了当地传统的合院形式,进深大,内部通风采光条件较差。

浙江仙居高迁古村的传统文化遗存及其保护策略作者:张茜来源:《宁波职业技术学院学报》2017年第03期摘要:从宏大精美的建筑艺术(高迁三绝)、深厚浓郁的历史文化、质朴传统的民俗风情等方面,疏理了仙居高迁古村的传统文化遗存,在此基础上,提出了仙居高迁古村的保护策略:一是做好古建筑保护规划和旅游合理定位;二是做到既保护资源,又合理开发与建设;三是在旅游展示中发扬传统文化。

关键词:仙居高迁古村;传统文化;保护策略中图分类号: TU984 文献标志码: A 文章编号: 1671-2153(2017)03-0075-05我国数量众多的历史文化名镇(村)既是我国历史文化遗产中重要的组成部分,同时也是全人类宝贵的物质和精神财富,我们有责任和义务将它们保护和继承好,并向全世界展示其优秀的历史风貌。

为了更好地做好历史文化名镇(村)的保护工作,截止目前建设部和国家文物局共联合公布了六批中国历史文化名镇(村)名单,其中笔者家乡台州仙居高迁古村入选首批名单。

如何对现存的历史文物进行保护、继承和利用,同时,对于其带动的地方旅游业发展,以及如何为这两者找到一个比较完美的契合点。

作为地方对于国家政策的响应,这些问题显得尤为必要和迫切。

带着对这些问题的思考,笔者在仙居高迁古村进行了参观和访谈。

在本文中,拟结合田野工作中所获的资料和相关文献,研究传统文化的整体性保护和继承,旅游资源的可持续发展,并分析旅游业对古村社会生活的文化冲击,以及文化的动态性与传统的延续力之间的关系等问题。

一、仙居高迁古村的传统文化遗存高迁古村位于风光秀丽的仙居县白塔镇境内,又称“高迁古民居”。

它是浙江中部地区最具代表性的古村落,是省级文物保护单位,与国家重点风景名胜区神仙居、景星岩相邻。

古村总面积1平方公里,东为开阔平原,南依鹰嘴山和景星岩,西邻白水溪,拥山环水,规模宏大,布局精巧,保存完整,递数百年而不衰,至今仍有居民在其中生活起居。

古村始建于明末至清乾隆咸丰年间(大约公元1600年到1800年之间),仿照太和殿模式,相继建成六叶马头,四开檐,三透九门堂楼房十三座(称宅院),除烧毁二座外,现存十一座。

2018年第18期乡村振兴背景下传统村落的保护利用□李益民探索思考仙居尽管僻处众山怀抱之中,但人文历史悠久,尚存诸多比较完整保存原始风貌的村落。

目前仙居已有31个村落列入中国传统村落名录,占台州市入选总数65个的近一半,还有8个村落正在申报第五批中国传统村落,另有25个村列入省历史文化名村。

本文试图以仙居县为例,思考在乡村振兴战略大背景下,传统村落如何保护与利用的问题,让传统村落活起来、动起来。

传统村落该怎样保护和修复全面开展传统村落历史文化遗产调查。

在中国传统村落和省历史文化名村的申报过程中,相关部门做了大量工作,在全县筛选的基础上对39个有代表性的传统村落物质遗产的调查比较深入全面,其自然条件、建筑遗存、村落格局等方面资料都已比较详尽。

但总的来说,这种调查有两个缺陷:一是从调查面来说,已做深入调查的39个村不到全县行政村的十分之一,而且零星散落在许多村庄里的古宅院、古祠堂、古戏台、古井等,都是不可复制的遗产,应该纳入调查范围。

二是从调查内容来说,对非物质文化遗产,尤其是历史文化传承研究挖掘还较为零星和粗疏。

方明等在《历史文化村镇继承与发展指南》中把传统村落历史文化遗产分为物质遗产和非物质遗产两类,其中非物质遗产包括村落历史、乡村文化、民风民俗、名人诗文、家风家训、民间艺术(手工艺)等。

传统村落历史文化遗产调查还应该更全面,一要涵盖所有的行政村以及自然村,最好是能同时系统地留下每个村、每条街道的影像资料。

二要重视非物质遗产的调查研究,抢救性收集、整理、研究包括宗谱、县志和其他关于仙居的文献。

传统村落基本上因家族聚居、代代传承而形成的,家族的历史往往就是村庄的历史,了解村落的历史文化要从钩沉整理各家族的宗谱入手。

加强传统村落文化遗产保护。

在调查研究的基础上,县政府要编制文化遗产保护名录库,制定文化遗产保护政策,坚决杜绝损毁、拆除名录库内的文化遗产行为,禁止买卖古建筑以及门窗等部件行为。

乡镇政府也可以因地制宜,比如淡竹等乡镇发动各村编制各自的遗产清单,在村民代表会议上通过后报乡镇政府,乡镇政府定期开展检查,配套实施奖惩措施。

浙江传统村落研究报告1. 引言本研究报告对浙江省的传统村落进行深入调查和研究,以了解其独特的文化、历史和建筑特色,以及当前所面临的保护和发展的挑战。

通过对多个传统村落进行实地考察和专家访谈,我们希望为保护和传承浙江传统村落的价值提供有益的参考和建议。

2. 研究背景浙江省是中国传统村落分布最为集中和典型的地区之一,其中不乏许多具有悠久历史和独特文化的村落。

然而,在城市化和经济发展的推动下,许多传统村落面临着被破坏和遗忘的风险。

因此,研究浙江传统村落的保护和传承具有重要意义。

3. 研究方法本研究采用了多种方法来获取详实的数据和信息。

3.1 实地考察我们选择了浙江省内的十个传统村落进行实地考察。

通过观察和记录,我们详细了解了每个村落的建筑风格、布局规划、文化传统等。

3.2 专家访谈我们邀请了浙江省文化遗产专家和传统建筑专家进行访谈,获取他们对浙江传统村落保护和发展的观点和建议。

3.3 数据分析通过收集和整理各类文献和数据资料,我们进行了数据分析和统计,以了解浙江传统村落的保护状况和发展趋势。

4. 浙江传统村落的特点和价值经过调查和研究,我们总结出浙江传统村落具有以下特点和价值:4.1 建筑特色浙江传统村落的建筑风格独特,多以木结构和石砌墙为主,结合了南方水乡和山区风格的元素。

同时,村落布局合理,环境生态良好。

4.2 文化传统浙江传统村落承载着丰富的历史和文化传统,如传统民俗活动、婚丧嫁娶习俗等,这些传统对于维护社会和谐和家族凝聚力都非常重要。

4.3 社区生活传统村落的社区生活丰富多彩,乡邻之间互相关爱和合作。

这种传统的社区生活模式对于现代社会的发展也有积极的启示作用。

5. 浙江传统村落的保护与发展5.1 保护意识的提升需要加强对浙江传统村落保护意识的宣传和教育,让更多人认识到传统村落的特殊价值,并积极参与进来。

5.2 法律法规的完善相关部门应制定更加完善的法律法规,明确传统村落的保护责任和标准,确保其可持续发展。

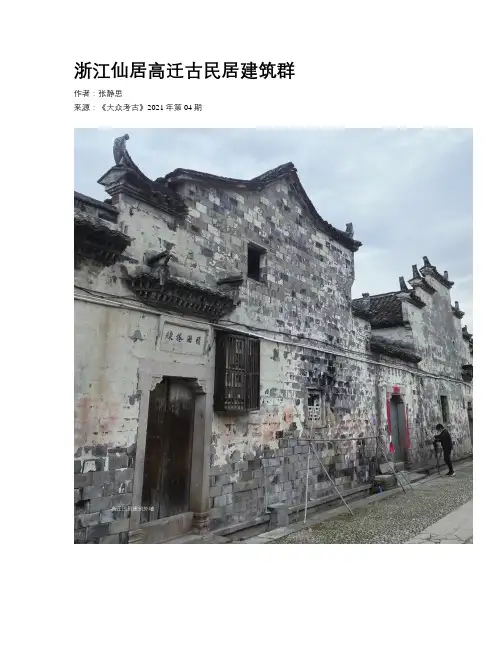

浙江仙居高迁古民居建筑群作者:***来源:《大众考古》2021年第04期高迁古民居建筑群位于浙东仙居县白塔镇,始建于元代,建筑风格横贯元、明、清、民国时期,现存以清代民居建筑为主。

镶嵌在门窗棂台上的精美木雕、石雕、砖雕和门堂卵石镶嵌各有风格,内涵丰富,因此高迁古民居建筑群又被称为“江南雕刻博物馆”。

概况高迁古民居建筑群有700多年历史,至今还聚居着1000多户人家,以吴氏家族为主,是吴氏宗族组织管理下的血缘村落,也是吴氏一族集居地,他们保留了不少传统的生活方式和习俗。

吴氏一族始于五代(梁)光禄大夫吴银青,南宋曾出龙图阁直学士吴芾(1104—1183)、左丞相吴坚(1213—1276),明代有左都御史吴时来(1527—1590)等人物,至十七世浙东副元帅、怀远将军兼仙居县尹吴熟公来高迁居之。

随着人口繁衍,白塔镇厚仁村土地资源紧张,吴氏先祖为了更好的居住环境,便选择在村南1千米适合居住、可耕可读、宽敞高坦的地方开始兴建各类宅院,并定名为“高迁”。

高迁古民居建筑群目前保留有清代官宦巨宅27座,历史建筑110多座,老街1条,古井30余口,古水塘10多个,此外还有无骨花灯、长旗灯等非遗项目10多个,是一座活态的传统古村落。

“三台九门堂”(“三台”指三座独立的大宅院住宅,“九门堂”指三座宅院各有三个“门堂”,就是形容宅院宏大,家底厚实,是地方上对大宅院的一种独有称谓)和四合院在仙居各地普遍存在,但像高迁这样建筑雕梁画栋,木石砖雕精美,文化内涵丰富的却不多。

高迁的“三台九门堂”和“四合院”一般是坐北朝南,规模宏大,布局精巧,保存完整,木、石、砖雕精美绝伦。

建筑外围一道道高耸的马头墙围合着院落,每个宅院以堂命名,如新德堂、慎德堂、余庆堂、积善堂、思慎堂、省身堂、折桂堂、日新堂等。

堂内天井卵石镶嵌图案各不相同,越是年代久远的卵石越粗犷,图案越简洁;晚清至民国时期镶嵌色彩绚丽,图案精美,内容丰富,铜钱地九连环、子孙富贵万万年、暗八仙、卷书、福禄寿喜、蝶恋花、阴阳八卦等吉祥寓意图案镶嵌其中。

浙江古镇\古村落地面铺装艺术研究摘要:中国传统古镇、古村落地面铺装有着十分丰富的涵义,运用不同的图形表达了不同的文化内涵。

本文以江浙一带的古镇、古村落为主线索和切入点展开研究,探讨传统铺装形式、纹样及文化上的特性与涵义,探究民间传统装饰艺术的瑰宝。

进而考虑如何将传统铺装艺术融入进当代的地面铺地设计中,契合当代的铺装设计,进行传承性和交融性的研究。

关键词:铺装,文化,艺术研究背景1.1 研究意义地面铺装在城市空间中占有十分重要的地位,是城市建筑景观风格的延伸,同时,也是人的心理、感观、身体接触频率最高的界面,其品质高低对城市景观环境的影响是举足轻重的。

中国传统铺地图案是一种艺术符号,更是一种特殊的民族语言,寓意深远。

而当今的地面铺装文化已经慢慢缺失,在到处充斥着水泥和柏油路面,传统的铺装工艺和技术正在慢慢消逝。

呈现在我们面前的只能是千篇一律的表象形式。

提高我国城市地铺的技术水平,加强政府部门对地面铺装的重视程度和资金投入,以及协调和完善城市建设管理部门的职能分工,明确地铺问题的归属领域是需重点解决的问题,同时对地铺艺术理论及设计手段的研究工作也是刻不容缓的,古镇、古村落的地面铺装艺术研究是我们推进城市铺装发展的重要课题。

1.2 研究现状1.2.1 国外研究现状城市街道的研究已经有两千多年的历史,城市的建设也已逐步上升到艺术、美学和哲学的境界。

早在公元一世纪古罗马建筑师维特鲁威在《建筑十书》中明确提出欧洲城市街道景观类型,凯文·林奇认为作为城市意象的要素之一,应从街道自身的景观序列、文化氛围、建筑个性等方面突出每条街道的景观特色。

当代欧洲的石材立方块的铺装形式诞生于意大利,铺装设计更多的是在延续传统的模式的基础上应用艺术美学,许多艺术家直接参与城市的景观设计,更关注自然与外部世界的融合,并没有抛开周边环境进行再设计与填充,而是针对街道的立面、转角、地标、色彩等相关元素进行整体的考虑与维护。

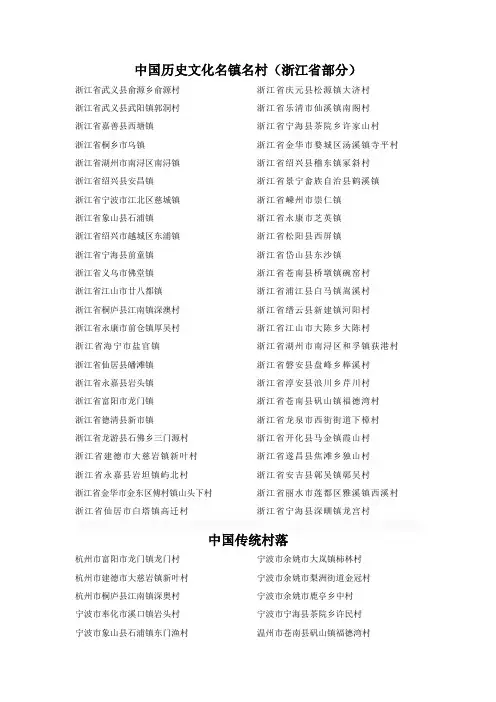

中国历史文化名镇名村(浙江省部分)浙江省武义县俞源乡俞源村浙江省武义县武阳镇郭洞村浙江省嘉善县西塘镇浙江省桐乡市乌镇浙江省湖州市南浔区南浔镇浙江省绍兴县安昌镇浙江省宁波市江北区慈城镇浙江省象山县石浦镇浙江省绍兴市越城区东浦镇浙江省宁海县前童镇浙江省义乌市佛堂镇浙江省江山市廿八都镇浙江省桐庐县江南镇深澳村浙江省永康市前仓镇厚吴村浙江省海宁市盐官镇浙江省仙居县皤滩镇浙江省永嘉县岩头镇浙江省富阳市龙门镇浙江省德清县新市镇浙江省龙游县石佛乡三门源村浙江省建德市大慈岩镇新叶村浙江省永嘉县岩坦镇屿北村浙江省金华市金东区傅村镇山头下村浙江省仙居市白塔镇高迁村浙江省庆元县松源镇大济村浙江省乐清市仙溪镇南阁村浙江省宁海县茶院乡许家山村浙江省金华市婺城区汤溪镇寺平村浙江省绍兴县稽东镇冢斜村浙江省景宁畲族自治县鹤溪镇浙江省嵊州市崇仁镇浙江省永康市芝英镇浙江省松阳县西屏镇浙江省岱山县东沙镇浙江省苍南县桥墩镇碗窑村浙江省浦江县白马镇嵩溪村浙江省缙云县新建镇河阳村浙江省江山市大陈乡大陈村浙江省湖州市南浔区和孚镇荻港村浙江省磐安县盘峰乡榉溪村浙江省淳安县浪川乡芹川村浙江省苍南县矾山镇福德湾村浙江省龙泉市西街街道下樟村浙江省开化县马金镇霞山村浙江省遂昌县焦滩乡独山村浙江省安吉县鄣吴镇鄣吴村浙江省丽水市莲都区雅溪镇西溪村浙江省宁海县深甽镇龙宫村中国传统村落杭州市富阳市龙门镇龙门村杭州市建德市大慈岩镇新叶村杭州市桐庐县江南镇深奥村宁波市奉化市溪口镇岩头村宁波市象山县石浦镇东门渔村宁波市余姚市大岚镇柿林村宁波市余姚市梨洲街道金冠村宁波市余姚市鹿亭乡中村宁波市宁海县茶院乡许民村温州市苍南县矾山镇福德湾村温州市苍南县桥墩镇碗窑村温州市乐清市仙溪镇南阁村温州市永嘉县岩头镇芙蓉村温州市永嘉县岩坦镇屿北村湖州市南浔区和孚镇荻港村绍兴市嵊州市金庭镇华堂村绍兴市诸暨市东白湖镇斯宅村绍兴市绍兴县稽东镇冢斜村金华市金东区傅村镇山头下村金华市磐安县尖山镇管头村金华市磐安县双溪乡梓誉村金华市浦江县白马镇嵩溪村金华市浦江县虞宅乡新光村金华市浦江县郑宅镇郑宅镇区金华市婺城区汤溪镇寺平村金华市武义县大溪口乡山下鲍村金华市武义县熟溪街道郭洞村金华市武义县俞源乡俞源村金华市永康市前仓镇后吴村衢州市龙游县石佛乡三门源村衢州市江山市大陈乡大陈村舟山市岱山县东沙镇东沙村台州市仙居县田市镇李宅村台州市仙居县白塔镇高迁村丽水市缙云县新建镇河阳村丽水市景宁县大际乡西一村丽水市龙泉市城北乡上田村丽水市龙泉市兰巨乡官浦垟村丽水市龙泉市西街街道宫头村丽水市龙泉市小梅镇大窑村丽水市龙泉市小梅镇金村村丽水市遂昌县焦滩乡独山村丽水市庆元县濛州街道大济村杭州市桐庐县富春江镇石舍村杭州市桐庐县凤川镇翙岗村杭州市桐庐县江南镇荻浦村杭州市桐庐县江南镇徐畈村杭州市淳安县鸠坑乡常青村宁波市宁海县长街镇西岙村宁波市宁海县深甽镇龙宫村宁波市宁海县深甽镇清潭村宁波市奉化市尚田镇苕霅村温州市永嘉县岩头镇苍坡村温州市苍南县龙港镇鲸头村温州市泰顺县泗溪镇下桥村绍兴市嵊州市竹溪乡竹溪村金华市武义县柳城镇华塘村金华市磐安县盘峰乡榉溪村金华市磐安县胡宅乡横路村金华市兰溪市兰江街道姚村金华市兰溪市女埠街道垷坦村金华市兰溪市女埠街道渡渎村金华市兰溪市女埠街道虹霓山村金华市兰溪市诸葛镇诸葛村金华市兰溪市诸葛镇长乐村衢州市开化县马金镇霞山村衢州市龙游县塔石镇泽随村衢州市江山市凤林镇南坞村衢州市江山市石门镇清漾村台州市椒江区大陈镇大小浦村台州市黄岩区屿头乡布袋坑村台州市玉环县干江镇白马岙村台州市三门县横渡镇东屏村台州市天台县平桥镇张思村台州市仙居县皤滩乡上街下街村台州市温岭市石塘镇里箬村台州市临海市东塍镇岭根村台州市临海市汇溪镇孔坵村丽水市青田县阜山乡安店村丽水市松阳县古市镇山下阳村丽水市松阳县象溪镇靖居村丽水市松阳县大东坝镇六村村丽水市松阳县大东坝镇横樟村丽水市松阳县望松街道吴弄村丽水市松阳县三都乡杨家堂村丽水市松阳县三都乡周山头村丽水市松阳县赤寿乡界首村丽水市龙泉市西街街道下樟村丽水市龙泉市安仁镇季山头村丽水市龙泉市道太乡锦安村杭州市桐庐县富春江镇茆坪村杭州市桐庐县江南镇环溪村杭州市桐庐县莪山畲族乡新丰民族村戴家山村杭州市桐庐县合村乡瑶溪村杭州市淳安县浪川乡芹川村杭州市建德市大慈岩镇李村村杭州市建德市大慈岩镇上吴方村宁波市鄞州区姜山镇走马塘村宁波市鄞州区章水镇李家坑村宁波市鄞州区章水镇蜜岩村宁波市宁海县力洋镇力洋村宁波市宁海县一市镇东岙村宁波市宁海县越溪乡梅枝田村宁波市奉化市萧王庙街道青云村宁波市奉化市溪口镇栖霞坑村温州市瑞安市湖岭镇黄林村湖州市吴兴区织里镇义皋村湖州市安吉县鄣吴镇鄣吴村金华市兰溪市永昌街道社峰村金华市兰溪市黄店镇芝堰村金华市东阳市巍山镇大爽村金华市东阳市虎鹿镇蔡宅村衢州市龙游县溪口镇灵下村衢州市江山市廿八都镇枫溪村衢州市江山市廿八都镇花桥村台州市黄岩区富山乡半山村台州市天台县街头镇街二村台州市温岭市石塘镇东山村台州市临海市邵家渡街道年坑村台州市临海市白水洋镇龙泉村丽水市莲都区雅溪镇西溪村丽水市缙云县壶镇镇岩下村丽水市松阳县西屏街道桐溪村丽水市松阳县水南街道桥头村丽水市松阳县玉岩镇白麻山村丽水市松阳县玉岩镇大岭脚村丽水市松阳县玉岩镇交塘村丽水市松阳县象溪镇南州村丽水市松阳县象溪镇雅溪口村丽水市松阳县大东坝镇后宅村丽水市松阳县大东坝镇燕田村丽水市松阳县大东坝镇洋坑埠头村丽水市松阳县新兴镇官岭村丽水市松阳县新兴镇平卿村丽水市松阳县新兴镇山甫村丽水市松阳县新兴镇朱山村丽水市松阳县新兴镇庄后村丽水市松阳县叶村乡岱头村丽水市松阳县叶村乡横坑村丽水市松阳县叶村乡南岱村丽水市松阳县斋坛乡吊坛村丽水市松阳县斋坛乡上坌村丽水市松阳县三都乡呈回村丽水市松阳县三都乡黄岭根村丽水市松阳县三都乡毛源村丽水市松阳县三都乡上庄村丽水市松阳县三都乡松庄村丽水市松阳县三都乡尹源村丽水市松阳县三都乡酉田村丽水市松阳县三都乡紫草村丽水市松阳县竹源乡横岗村丽水市松阳县竹源乡后畲村丽水市松阳县竹源乡黄上村丽水市松阳县四都乡陈家铺村丽水市松阳县四都乡平田村丽水市松阳县四都乡塘后村丽水市松阳县四都乡西坑村丽水市松阳县赤寿乡黄山头村丽水市松阳县樟溪乡黄田村丽水市松阳县樟溪乡球坑村丽水市松阳县枫坪乡梨树下村丽水市松阳县枫坪乡沿坑岭头村丽水市松阳县板桥畲族乡张山村丽水市松阳县安民乡安岱后村丽水市云和县元和街道包山村丽水市云和县元和街道梅塆村丽水市云和县石塘镇桑岭村丽水市云和县崇头镇坑根村丽水市云和县崇头镇沙铺村丽水市景宁畲族自治县梧桐乡高演村丽水市龙泉市塔石乡南弄村丽水市龙泉市安仁镇大舍村丽水市龙泉市屏南镇车盘坑村丽水市龙泉市龙南乡蛟垟村丽水市龙泉市龙南乡下田村丽水市龙泉市龙南乡垟尾村。

通过本人比较得出,位于仙居的白塔镇高迁村在木雕,石雕等方面都比较有特色,但是由于村庄规模不算特别大,导致无法查找到清晰的卫星图。

调查时间过短,导致调查很不全面,对于村庄的农田、道路、环境(山水资源、绿化情况等)不是很清楚,本人决定年后再去详细调查一次,希望老师看完我的资料,可以提出我所缺的资料,我会尽量补全。

对于毕业设计方向,虽然已搜索到一些论文资料等,但还没有一个很好的头绪,希望老师可以提出一些意见与建议,谢谢!浙江省文化厅、浙江省旅游局公布第二批浙江省非物质文化遗产旅游景区(民俗文化旅游村)名单,仙居县高迁村入选,成为仙居县目前唯一的非物质文化遗产旅游景区。

白塔高迁村是建设部和国家文物局命名的“中国历史文化名村”。

据仙居吴氏族谱记载:始于元代,现存村落格局定型于清乾隆至咸丰年间。

至今仍保持着较为传统的生活方式和习俗,是吴氏宗族的血缘村落,体现着一方文化与风俗。

高迁古村位于浙江省台州风光秀丽的仙居县白塔镇境内,毗邻国家级重点风景名胜区神仙居、景星岩。

仙居山水的神奇美与高迁古村的古典美得到绝妙的组合,使游人荡气回肠,感慨万千,视不游高迁古村为一生遗憾。

古村的整体环境风貌基本保持完整,黑瓦、白墙、飞檐、翘脚……一座座古色古香的深宅大院,让人感受到主人昔日的荣耀。

其东面为开阔平原,南依鹰嘴山和景星岩,西邻白水溪。

古村总面积1平方公里,为省级重点文物保护单位。

古村拥山环水,河流纵横,果园丛林,田园风光,是一处融山、水、古建筑为一体的民俗文化旅游圣地。

高迁古村最值得关注的是其规模宏大的民居建筑群,布局精美,气势恢宏,大小院落分布有致,虽历经数千年风霜雨血,但仍然保存完整,是珍贵的古代建筑文化遗产。

高迁古民居位于仙居县城西南20公里处白塔镇高迁村。

高迁村是吴氏家庭的聚集地之一,仙居吴氏宗族,祖根无锡梅村,始于五代(梁)银青光禄大夫吴全智。

仙居吴氏开基始祖吴全智,是唐代“文简先生”吴翥的后裔,吴石庆之长子。

仙居概况仙居位于浙江省东南部,全县地域面积2000 平方公里,现辖 3 个街道、7个镇、10个乡,723个行政村,总人口50万。

2011 年,全县生产总值116 亿元,财政总收入13 亿元,地方财政收入 6.9 亿元,城镇居民人均可支配收入22886 元,农民人均纯收入9376 元。

人文仙居,千年底蕴。

东晋永和三年(公元347 年)立县,名乐安,五代时期(公元930 年)改为永安,北宋景德四年(公元1007 年)真宗皇帝以其“洞天名山,屏蔽周卫,而多神仙之宅”诏改永安为仙居,意为“仙人居住的地方”。

境内文物古迹众多,有距今7000 多年的下汤新石器文化遗址,世界现存最早的照明路灯—明代石柱路灯,国内八大奇文之一-- 蝌蚪文,有江南第一古寺-- 大兴寺,道家第十洞天--括苍洞,有被称为“华东第一龙型古街”--皤滩古镇、宋代大理学家朱熹两度前来讲学的桐江书院等。

历代人才辈出,有晚唐著名诗人项斯、元代集诗、书、画“三绝”的柯九思、明代勇斗严嵩的左都御史吴时来等。

仙居是“中国民间艺术之乡”,卷地龙、跳跳马、鲤鱼跳龙门等民间艺术大放异彩,针刺无骨花灯列入首批国家非物质文化遗产。

生态仙居,休闲胜地。

森林覆盖率77.9% ,水资源极为丰富,空气和水质均达一类标准,是浙江省重要的水源涵养和生物多样性生态功能区。

境内遍布奇峰异石,流湍飞瀑,幽谷清溪,翠竹秀林,集“奇、险、清、幽”于一体,汇“峰、瀑、溪、林”于一地,古人赞曰“天台幽深、雁荡奇崛,仙居兼而有之”。

现有以神仙居景区为核心的国家级风景名胜区、国家级森林公园和国家4A 级旅游区158 平方公里,形成了“山、水、林、古、月”特色景区框架。

农家乐休闲旅游蓬勃兴起,已初步形成了农家食宿型、果园采摘型、垂钓休闲型、民俗文化型等多种休闲旅游方式,每年举办的油菜花节、杨梅节独具特色。

目前正在积极推进国家级5A 景区和国家级生态县创建。

城市综合体,中华大佛字文化博览园、温泉城、国际养老院、永安溪绿道等一大批项目已在规划筹建之中。

仙居县乡村旅游发展状况调研报告仙居现有17个乡镇,722个行政村,总人口48万,其中农业人口41万,农民人均收入4817元。

丘陵山地占全县总面积的80%以上,为典型的山区县。

耕地面积小,人均0.06公顷,不到全国平均的一半。

仙居县风景旅游资源十分丰富,共有一处国家级风景名胜区——仙居风景名胜区、一处省级风景名胜区——响石山风景名胜区。

仙居拥有文化底蕴深厚的人文景观和景色秀丽的自然景观。

境内奇峰异石、流湍飞瀑、幽谷清溪,巧夺天工,自然天成,生态环境优越,人居环境舒适。

清代翰林编修潘耒在《游仙居诸山记》中云:“天台幽深,雁荡奇崛,仙居兼而有之。

”近几年来乡村旅游特别是仙居风景名胜区周边范围内开展的乡村旅游项目在县委县政府的重视下,由县农办牵头发展迅速,在农民增益增收、改善农村环境、建设社会主义新农村等方面起到了很好的推动作用。

一、乡村旅游发展现状(一)现有发展的规模目前我县有乡村旅游点29处,经营户179个,直接从业人员达2170人,投资规模达8100万元。

其中2处被评为省级农家乐示范点,5处被评为市级农家乐示范点。

今年又有8处乡村旅游在申报省市级示范点和参评星级。

(二)当前出现的类型我县乡村旅游按照其经营特点分为以下几个类别:1、景区依托型。

许多景区周边的村庄,已经形成了以餐饮、住宿、参与农事活动为主的乡村旅游。

如仙居风景名胜区内的神仙居景区的呈桥村、淡竹景区的上吴村、响石山省级风景名胜区的后山根村等等。

这些形态紧紧依托风景名胜区的风景旅游资源优势,既方便了游客吃饭住宿又给农户自己带来了经济收入。

2、垂钓休闲型。

由于我县水系发达、山塘水库众多,有稳固的钓鱼爱好者群体,一些头脑精明的农民就承包了小型山塘水库,美化四周环境,放养淡水鱼,建造休闲设施,添置垂钓工具,新开了许多垂钓休闲中心。

主要提供垂钓、烧烤、棋牌等服务,如官路大北地溪垂钓中心、双庙乡革新垂钓中心、下各杨砩头垂钓中心等。

3、果园采摘型。

利用农民栽种的果树,吸引城市居民亲自采摘果实这也是一种乡村旅游。

仙居古村落:下崔村八都垟。

種田一畈。

割穀一擔。

搗米一醬槽。

煮粥一沙罐。

爸吃。

媽相。

囝囡坐得咑。

下崔垟,六月日头辣洋洋。

砂罐热粥烫肚肠。

有囡肖(弗要)畀(嫁)下崔垟。

——《仙居歌谣》撰文/ 落日楼主供图/面包房下崔村位于仙居县白塔镇境内。

明代时,其属于开元乡;清代时,属于十六都。

民国十九年,仙居县之下设区(镇),区之下设乡,下崔属田市区白塔乡。

解放初,下崔属白塔乡人民政府;1958年,仙居以区建设,设横溪、城峰、田市、下各、朱溪、官路、步路、上张八个人民公社,下崔属田市人民公社。

1961年至1962年,体制下放,撤销一级公社建制,恢复横溪、田市、城峰、下各四区,下崔属于田市管理区白塔人民公社。

嗣后,白塔镇撤乡改镇,下崔村属白塔镇管辖。

下崔村名之得名盖缘自于姓族。

据《仙居县地名志》载,下崔村,祖居崔姓,地处白塔之下,故名。

为此,与之对应的地名还有位于白塔西面韦羌溪西岸的上崔。

不过,下崔作为村名当属宋代以后的事情。

在此之前,下崔一地旧名为杜桥,或为杜氏所居(杜桥之西有杜蜀溪)。

崔氏入迁后,人丁逐渐兴旺,杜氏渐绝,因之改村名为下崔。

下崔村的村落所在俗称下崔垟。

其北有永安溪,西有韦羌溪,东有杜蜀溪,土地平阔,系溪流冲积平原,非常适合农耕生产。

虽然历史上,下崔垟在与仙居境内的另一小平原八都垟的角力中,曾受到过嘲讽“下崔垟,六月日头辣洋洋。

砂罐热粥烫肚肠。

有囡肖(弗要)畀(嫁)下崔垟”;但较之八都垟的“种田一畈,割谷一担”的确自有其优势。

据《光绪仙居县志》记载,自宋代开始,下崔村周遭就修建有感德堰、潘道堰、坑圳堰、新圳堰、西历堰、陈圳堰等六条沟渠,又有李暨塘“方围十五亩,深丈余,虽旱不涸”。

这类农业灌溉设施的修建,大大促进了当地农业的生产。

为此,直至清季末年,下崔村一带仍是仙居境内产粮最多的区域之一。

尔时,设在崇正书院的义仓存谷达到一千四百四十石,数量在仙居义仓中位居第二,而其中绝大部分的捐粮来自下崔诸村。

下崔村的成村大约在南宋中期。

小城镇建设48 摘要:以高迁古村落为例,从古村落保护的政策、保护规划和旅游规划、人居环境的基础设施等方面,论述古村落的特色保护与利用。

1964年通过的《威尼斯宪章》,明确指出文物古迹“不仅包括单个建筑物,而且也包括能够从中找出一种文明、一种有意义的发展或一个历史见证的城市或乡村环境”。

世界上所有文明古国都对历史古镇和古村进行成片保护。

一方面,把这些古村落的历史文化遗产展示给游客,在促进旅游业发展、带动相关产业发展的同时,也会进一步提高古村落的知名度,促进该村的复兴,推动村经济社会的发展和建设。

另一方面,当地经济的快速发展,又会为古村落的保护提供更为充实的物质基础。

因此,古村落的保护有利于更大范围地保护和弘扬历史文化遗产,意义重大。

一、高迁古村落概况 高迁古村落位于台州市仙居县白塔镇镇内,与国家重点风景名胜区神仙居为邻,由上屋村和下屋村组成。

有村民三千余人,以吴氏家族为主,保存了13幢古民居,以清代民居为主,至今仍保持传统的生活方式和习俗。

在2001年11月进行的浙江省历史文化遗产普查中,高迁古建筑群被列为历史地段。

高迁古村落始建于元代,几经变迁,目前所保留的建筑大多为清代至民国时期风格。

高迁融合山、水、古建筑群为一体,是典型乡村民俗文化的集合地。

村落内水系依地势由南向北,成“川”型的独特格局,道路与水系相随。

村内建筑秉承太和殿模式,建成六叶马头四开檐“三透九门堂”的天井民居形式。

粉墙黛瓦、马头墙及细部的精美雕刻成为其传统建筑的总体风貌特征(见图1、图2、图3)。

二、高迁古村落的文化体系及保护价值 高迁古村落曾是吴氏宗族的聚集地,是以一种姓氏为主的单姓村落,这一特色也是浙江中南地区大多数古村落所共有的,体现出一种地域历史文化特点,述说着宗族文化在浙中南地区的繁衍。

高迁古村落正作为一种历史文化见证的载体向人们展示着区域性文化的特色以及人地和谐的居住模式。

这些独具魅力的人文资源正向现代社会展示着历史考证、文化审美的重要价值。

学园研究大花园建设背景下传统村落组团式保护开发的路径探索-以浙江省仙居县为例朱成(浙江仙居县委党校,浙江台州 317300)摘要:传统村落拥有丰富的文化与自然资源,并且在历史、文化、科学、艺术、经济等方面都有着巨大的价值。

为此,需要做好传统村落的保护与开发。

文中,主要就对大花园建设背景下传统村落组团式保护开发进行了探讨。

关键词:传统村落;大花园建设;古村落大花园建设是浙江省第十四次党代会提出一个重要目标,通过大花园建设,要把全省打造成为全国领先的绿色发展高地、全球知名的健康养生福地、国际影响力的旅游目的地,形成“一户一处景、一村一幅画、一镇一天地、一城一风光”的全域大美格局,建设现代版的富春山居图,建成绿色美丽和谐幸福的现代化大花园。

一、传统村落保护开发是浙江大花园建设中的重要内容传统村落,又称古村落,是指村落形成较早,拥有较丰富的文化与自然资源,具有一定历史、文化、科学、艺术、经济、社会价值,应予以保护的村落。

传统村落真实反映了农耕文明时代的乡村社会生活,也是中国传统建筑精髓的重要组成部分,体现了一种人与自然和谐相处的文化精髓和空间记忆。

在大花园建设中,传统村落作为一种不可再生的文化旅游资源将起到不可替代的重要作用。

大花园建设中的重要内容之一就是高质量建设“诗画浙江”。

浙江大花园建设纲要中指出,要坚持美丽为基,打造“江南水乡”、“江南山村”;坚持文化为魂,保护和修复历史文化资源、遗存。

而浙江的传统村落普遍环境优美、古建众多、历史文化底蕴深厚,自然而然就是“江南水乡”和“江南山村”的主要体现地和建设的主战场。

把这些传统村落保护好,开发好,“诗画浙江”的内涵和底蕴就会更加全面而深厚。

二、传统村落组团式保护开发是推进全域旅游和大花园建设的有力手段浙江省仙居县,位于浙江东南,境内山水神秀,人均水资源拥有量是全省的2.5倍,县域面积近80%被森林覆盖,生态优势得天独厚,人文底蕴深厚,有着独特的山水脉络、文化脉络和画卷般的城乡基本格局。

传统村落类型划分及活化引导策略研究作者:陈伟煊储金龙陈继腾来源:《小城镇建设》2018年第09期摘要:传统村落作为活态的文化遗产,承载了大量的历史记忆、人文生态、建筑哲学和社会发展轨迹。

传统村落的类型划分对传统村落保护发挥着积极作用,能够将传统村落的传统文化资源转化为乡村振兴的动力,同时可以促进传统资源的高效利用与传统文化的活态传承。

本文以安徽省黄山市92个国家级传统村落为样本,运用文献归纳分析与专家评价意见相结合的方式,依据国家发布的传统村落相关文件及基础资料,综合构建评价指标体系,将其类型划分为历史积淀类、村域格局类、传统建筑类、民俗文化类和全面综合类五大类,为不同类型的传统村落根据类型特征与村落特色提出活化引导策略,并得出传统村落保护发展的研究展望,以期实现我国传统村落整体的可持续发展。

关键词:传统村落;类型划分;引导策略;黄山市doi:10.3969/j.issn.1009-1483.2018.09.022?中图分类号:TU982.29文章编号:1009-1483(2018)09-0108-10?文献标识码:ADeveloping a Typology of Traditional Villages and Corresponding Policy Guides: Research Based on 92 National-Level Traditional Villages in Huangshan CityCHEN Weixuan, CHU Jinlong, CHEN Jiteng[Abstract] As living cultural heritage, traditional villages carry a large amount of historical memory, cultural ecology, architectural philosophy and social development trajectory. The classification of traditional villages plays an active role in the protection of traditional villages. It can turn the traditional cultural resources of traditional villages into the driving force for rural revitalization. At the same time, it can promote the efficient use of resources and living inheritance of traditional culture. This paper uses 92 national-level traditional villages in Huangshan city as a sample for research. The paper mainly bases on related documents and basic data released by our government, uses a combination of literature summarization method and expert opinion method, to build an evaluation index system. The traditional villages are classified into five series: historical treasure, village laydown, traditional architecture, traditional culture and synthetically type. They provide a vivid revitalization guidance for different types of traditional villages according to their series characteristics and village feature. The paper intends to draw the prospects of traditional village protection and development and finally achieve sustainable development of the all traditional villages in our country.[Keywords] traditional village; series classification; revitalization guidance; Huangshan city引言传统村落的保护发展作为热点话题持续受到社会各界的关注,随着新型城镇化的推进,我国传统乡村社会承受了强烈冲击,传统村落陷入了不断衰败的困境[1]。

摘 要:国家对传统村落的持续重视,激发了社会各界的关注热潮。

那么,究竟何为传统村落?其内在本质是什么?借用基因理论,将传统村落中的独特的文化类比为隐藏着不同信息的基因,而这些文化中的历史、建筑与民俗便是其文化基因的DNA。

以浙江省仙居县传统村落调查为例进行的描述性研究,以村落文化中DNA的不同,将传统村落划分为耕读型、商旅型、慈孝型、民俗型、宗教型和生态型六种。

从而归纳出传统村落基于“小叙事”实践哲学所蕴含的人与自然、人与社会和谐发展的物质性与非物质性文化内质。

关键词:传统村落;文化基因;仙居调查Abstract: With the continuous attention of the country, the traditional village has aroused the attention of all circles of society. So, what are traditional villages? What are genes of these villages? Analogy to genetic theory, the paper tried to analyze the features of traditional villages, and compare that,such as history, architecture and folks, to a gene. In the case study of traditional villages of Xianju, six types were summarized, they were Farming-Reading, Commerce-tourism, Filial piety, Folk, Religious and Ecology. Furthermore, one of practical philosophy of “small narrative”, which embedded the harmonious development of the people with nature and society, was generated, and this was exactly the cultural gene of material and non-material Key words: traditional village ; cultural gene ; Xianju survey中图分类号:TU-0文献标识码:A文章编号:1674-4144(2018)-05-84(7)作者简介庞乾奎,天津大学建筑学院博士研究生,浙江工业大学之江学院建筑学院高级规划师,注册规划师。

应吉祺,仙居县住房和城乡建设局总规划师,高级工程师,注册规划师。

* 基金项目:浙江省社科联人文社科出版全额资助项目“山居古村:仙居传统村落调查”(编号:18KPCB02YB)。

浙江仙居县传统村落类型研究*庞乾奎 应吉祺1 引言“传统村落”一词由传统村落保护专委会在2012年9月提出,后经住房和城乡建设部等四部委“有关开展传统村落调查的联合通知”明确规定“传统村落是指村落形成较早,拥有较丰富的传统资源,具有一定历史、文化、科学、艺术、社会、经济价值,应予以保护的村落。

”随后住建部制定了有关传统村落认定的指标体系[1]。

本文试着以浙江省仙居县为例,从传统村落现代处境入手,分析其文化基因的意义,并依据不同的文化特征来划分传统村落类型。

1990年代以来的快速城镇化使得现代性浪潮席卷城乡大地,众多传统村落也以新的生活方式、新的经济价值和形式参与其中。

一方面,是村民们对小洋房、小汽车等现代生活方式的追求日益强烈,另一方面,艺术进村、文化下乡和产业植入等也以不同形式进入传统村落。

传统村落由此成为现代性浪潮的另类珍稀空间,成为凝聚“乡愁”情结的物质空间载体,成为逃避或抵抗现代性的最后家园[2]。

这就使得传统村落在空间形式、功能、甚至美学等领域有了现代性需求,同时自身也呈现为另一种现代性。

这从仙居李宅村将两座小宗祠分别改为“希望小学”与养老用的“康乐食堂”的事例中便可略见一斑。

2012年以来,经国家住建部等四部门联合批准的四批国家级传统村落共4153个,第五批于2017年进行申报。

作为国家级传统村落,其资料整理和申报是审批前置条件,并有着相应规范格式要求。

总体而言,现在的传统村落申报工作借鉴了陈志华、李秋香等前辈开84拓的研究方法和成果[3]。

关于浙江的传统村落研究有:浙江省建设厅选编以“乡愁”为主题的浙江传统村落图经[4];由吴志刚、吴维龙主编,分为“故乡记忆”、“梦里老家”、“故土拾遗”三个部分的《台州古村落》汇编等。

据了解,尚在整编的类似文献还有很多。

这些文献对于传统村落保护与发展有着重要价值,也有些学者认为需要深度挖掘其内在的文化基因,受相关学者启发,本文试图剖析传统村落基因,并为传统村落的保护探寻另一条路径。

2 仙居传统村落的文化类型仙居地处浙江东南山区,位于括苍山、大雷山构成的盆地型地理空间内,永安溪自西向东贯穿全境,山、水、林、田构成了仙居总体地形地貌特征,其中神仙居、景星岩因其山形俊美而享誉国内外,也使仙居因“多神仙之宅”而得名。

这也孕育出仙居深厚的历史文化,如下汤文化遗址、八大奇文之一蝌蚪文、龙形古街皤滩镇等等。

本文利用长期调研的第一手资料,综合各学科相关知识,采用描述而非实证、综合而非分析、小叙事而非大叙事的方法,力求描绘出不同文化类型的特定传统村落,并剖析其文化基因的特性。

为此,本文将仙居传统村落划分为耕读文化、商旅文化、慈孝文化、民俗文化、宗教文化和生态文化六个类型[5]。

值得注意的是,这些类型的划分只是按村落中最为突出的特性归类,这并不意味着这些村落没有其他文化基因的表现。

此外,也正是各种文化基因相互穿插与融合,才构成了传统村落的丰富性与多样性。

2.1 耕读文化型耕读文化型村落特指耕读文化对于传统村落生成和发展有着持续的影响,并留下众多耕读文化遗存,如聚奎亭、大书房、书院、状元旗杆、文昌阁等。

耕读传家成为传统村落社会的稳定器、成为持家立业兴族的根本。

这类传统村落多有“半耕半读、以耕养读、以读促耕”、“耕为本务、读可荣身”、“读而废耕,饥寒交至;耕而废读,礼仪遂亡”之类的家训或民俗,这些都反映了村落中优良的耕读文化传统[6]。

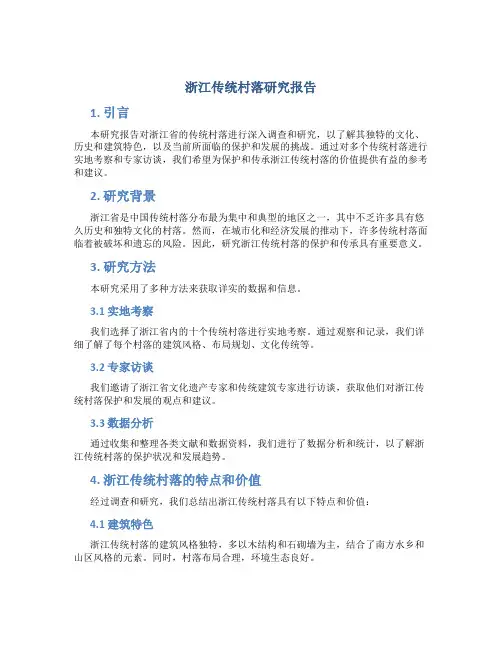

该文化类型传统村落包括白塔镇高迁村等共5个传统村落(见表1),高迁村一门七进士奠定了该村耕读的文化格局,这不仅在当时影响巨大,也为该村的后世子孙树立了文化上的榜样,并以此激励着子孙在文化上取得更高的成就。

而在建筑上高迁村的“七星墩”、“七星塘”和“川”字水系格局塑造了村落的空间格局,“高迁十三堂”构成了乡土“三透九门堂”的建筑形制和街巷肌理(图1)。

皤滩乡山下村中的古戏台、古民居、古庙、古路廊留下了宝贵的文化遗产,有古诗赞云“南山笔架延儒学,北岭鸟妙磨砚穿。

美女献花阶下舞,蛟龙戏水曲姿研。

山川钟秀英贤集,人述灵聖火传。

百磨俱学歌盛也,千秋伟业后人瞻”。

而且,因南宋朱熹在此开设桐江书院讲学而声名远播,至今仍影响深远。

此外,田市九思村也成为影响古今“诗书画”三绝的名村,上王村因其早开现代教育之风而闻名于近世。

另管山村以会选科第台门最为突出,其建于清同治庚午年(1870),门楣上镶着一块石匾,题额为“会选科第”,是珍贵的史迹。

2.2 商旅文化型商旅文化型特指在传统商业的发展或与商业有关的资源对传统村落的形成或壮大有着重要影响的类型。

这类的传统村落多有着交通运输方面的优势如村中有古道、码头等。

或者这些古村正是在盐、茶等运输过程的水陆转运交汇地,因补充物资、休憩等驿站需要,促进了这些商旅型村落的发育,并促进不同地域文化交流。

仙居传统村落中属于商旅文化类型的共有4个(见表2),皤滩村成为该类型的典型代表,龙形商业街依水而建,发展出客栈、当铺等传统商业,这一商业传统传承至今,使得皤滩成为因盐、茶水陆转运而生成的商旅古镇(图2)。

同样,地处峻岭险峰脚下的苍岭坑,也因人们多在登岭之前选择在此做临时驿站之用而成为商旅古村。

据史料记载,早在隋唐五代,就有过往文人吟咏苍岭了。

此外,还有以“商旅古道”为特色的兴隆村和仁庄村,其街弄内至今仍保留着建造于上世纪六七十年代的通往温州必经之路的驿道。

2.3 慈孝文化型慈孝文化型村落特指慈孝文化成为该类型村落的重要文化遗产,慈孝与家庭、社会规范等密切结合在一起,85861白塔镇高迁村折桂堂、思慎堂、慎德堂等耕读文化对这些传统村落有以下影响:1)儒学礼制文化渗透到村落空间格局和轴线对称的建筑形制;2)村民保持着读书为本的文化传统,养育出众多文化名人;3)传承文化生态结构,提升村落文化景观;文昌阁、魁星阁、揽秀楼等节孝牌坊、旗杆等会选科第台门、文昌阁等桐江书院、道渊庄古宅等皤滩乡山下村田市镇九思村双庙乡上王村南峰街道管山村2345序号 传统村落名称 耕读文化遗存 耕读文化特性表1 仙居耕读文化型传统村落一览表图1 仙居高迁传统村落格局(左)与类型建筑“三透九门堂”新德堂(右)成为村落社会运行机制的内在密码[7],及乡村社会秩序的稳定器[8]。

慈孝文化在传统村落空间中表现为拥有众多宗祠、家谱家训等。

仙居是中国慈孝文化之乡,当地该类型传统村落包括田市镇的李宅村等共6个(表3),其中李宅村是该类型的典型代表,该村的“十训八戒”①成为村落社会生活的宗旨:“十训”,具体是指“训为子、训兄弟、训夫妇、训交友、训为士、训为农、训为工、训为商、训持家、训为官”,而“八诫”则是指“一诫不孝、二诫不悌、三诫奸淫、四诫窃盗、五诫赌博、六诫酗酒、七诫匹配非藕(偶)、八诫身充贱役”。

“十训”,具体是指“训为子、训兄弟、训夫妇、训交友、训为士、训为农、训为工、训为商、训持家、训为官”,而“八诫”则是指“一诫不孝、二诫不悌、三诫奸淫、四诫窃盗、五诫赌博、六诫酗酒、七诫匹配非藕(偶)、八诫身充贱役”。

这种无形的家训家规与有形的都宪宗祠和李氏大小宗祠一道传承着它们的慈孝文化。

这些对李宅村的社会教化与社会稳定起到巨大作用。

此外,地处永安溪上游的四都村还流传着“戴氏节孝”、“广种福田”和“龙母生子”等与慈孝有关的民间故事,这些文化内涵也使得四都成为远近闻名的慈孝文化名村。

村民们在慈孝文化中知礼节、守规范,为当今的社会主义和谐社会做出了贡献。

还有枫树桥村,翻开该村至今保存完好的周氏家训。

第一条便是:“孝于父母,生87图2 仙居皤滩村落空间格局(上图)和传统建筑(下图)1皤滩乡皤滩村古街店铺、胡公殿等商旅文化对这些传统村落有以下影响:1)基于水陆转运而发育出来的商旅文化,塑造了开放的线型的村落空间格局;2)商旅文化塑造了村民善于经商的传统;神鱼碑、大邵五号建筑等古驿道、古商铺清代商铺、戴氏宗祠等横溪镇苍岭坑村朱溪镇兴隆村溪港乡仁庄村234序号 传统村落名称 商旅文化遗存 商旅文化特性表2 仙居商旅文化型传统村落一览表我育我无极之思,明发不寐有怀二人。