地理核心素养及其评价(段玉山)

- 格式:pdf

- 大小:4.04 MB

- 文档页数:38

2021年第10期研学旅行中学地理研学旅行手册的设计与编订——以甬城地理课程研学手册为例周泽甬(宁波市春晓中学,浙江宁波315000)摘要:研学旅行火热的当下,越来越多的一线教师走上了研学课程组织开发的道路。

然而,如何令研学课程真正渗透学科核心素养的培育目标、发挥出研学课程的实际意义,是一项巨大挑战。

本文将从研学手册的设计与编订着手,结合实际开展过的研学案例,以示例的形式为广大研学课程建设者提供些许思路与参考。

关键词:地理教学;研学旅行;研学手册2016年教育部颁布《关于推进中小学生研学旅行的意见》,距今已有五个年头。

在此期间,全国范围内研学旅行活动呈井喷式增长。

各地在研学旅行的不断推行和开展中积累了丰富的经验,也涌现出不少优质的研学课程案例。

当越来越多的教师同行被研学活动的特质吸引并力加入课程开发的队伍时,涉及适配学科核心素养的课程开发与研学手册的编订工作却成了拦路虎。

目前“研学旅行”的相关文献,多数是分享实际课程案例,而针对研学手册的具体编订并加以说明的文章则是凤毛麟角。

故笔者梳理了自己历年研学旅行的相关经验,将研学手册组织编订的一些经验进行分享。

一、研学手册的作用研学手册是教师在进行研学课程开发中所编撰的研学任务用书。

研学不同于一般的旅行、游览和参观,其需要具备完整的课程目标和教学内容,从而避免发生“只旅不学”或在研学过程中学习效果不佳的情况。

一本研学手册能够为学生指明研学主题,落实探究任务,还能与研学导师的实地讲解相互配合,提供与补充所需知识和信息。

二、研学手册设计思路研学手册的编订必须要服务于研学旅行课程的全过程。

根据笔者编订的经验,将研学手册设计的结构归纳如下。

(1)课程简介:点明研学主题,并对本次研学旅行的路线、任务展开介绍。

(2)研学须知:重点明确安全须知等事项;提醒学生做好研学前的各项准备工作(如活动装备、手机App下载等)。

(3)行前课程:本章节设计内容为行前课程服务,引导学生进行预习和资料的收集整理(在行前需开设相应课程,对研学中所涉的知识进行铺垫,对一些具有难度的探究问题可布置学生提前搜集相关资料)。

主题:段玉山地理课程心理素养与课程目标讲座心得一、介绍1. 讲座背景为了提高教师对学生心理素养的重视和对教学目标的明确认识,学校邀请了心理学专家段玉山教授为教师们进行了一场地理课程心理素养与课程目标的讲座。

2. 讲座目的通过学习讲座,教师们可以更好地了解学生的心理需求,有效地设定和达成课程目标,提高教学质量。

二、心得体会1. 心理素养的重要性段玉山教授深入浅出地介绍了心理素养在教学中的重要性,强调了学生的情感、情绪和自我意识对学习的影响。

在教学过程中,教师应该注重培养学生的积极情感态度,提高他们的情绪管理能力,增强自我意识,从而更好地引导学生学习。

2. 课程目标的设定段玉山教授提出了设定清晰、可操作的课程目标的重要性,并提供了一些实用的方法和技巧。

教师们应该明确课程目标,结合学生的实际情况和学习能力,设定具体、可衡量的目标,以便更好地指导和评估学生的学习。

3. 个人反思通过这次讲座,我深刻地意识到了心理素养对教学的重要性,也对课程目标的设定有了更深入的理解。

作为一名地理教师,我将更加注重学生的情感体验,尊重学生的个性差异,努力提高自己的教学水平,以更好地促进学生的全面发展。

三、总结为了更好地提高教师对学生心理素养的重视和对教学目标的明确认识,学校邀请了心理学专家段玉山教授为教师们进行了一场地理课程心理素养与课程目标的讲座。

通过学习讲座,我们对心理素养的重要性有了更深入的认识,也对课程目标的设定有了更清晰的思路。

我将以更加积极的态度,更多的关注学生的心理需求,并结合实际情况,设定明确可操作的课程目标,通过不懈的努力,提高自己的教学水平,为学生的全面发展贡献自己的力量。

首先, 在讲座中,段玉山教授向我们介绍了心理素养在教学中的重要性。

他强调了学生的情感、情绪和自我意识对学习的影响,以及教师应该注重培养学生的积极情感态度,提高他们的情绪管理能力,增强自我意识,从而更好地引导学生学习。

这一观点让我们深刻认识到,教学不仅仅是知识的灌输,更需要关注学生的心理需求,为他们的全面发展提供有力支持。

高中地理课程思政元素及方法策略摘要:地理课程思政是指在地理课程中渗透思想政治教育内容。

本文立足立德树人的教育任务,分析中学自然地理教学内容,根据课程思政内涵提出从爱国主义、国家安全、科学精神、生态文明四方面挖掘中学自然地理地理课程思政元素,并且并且提出情景教学、议题探究、实验教学和研学旅行四种针对性方法策略。

关键词:高中地理自然地理课程思政一、地理“课程思政”的内涵地理“课程思政”即在有关地理环境以及人类活动与地理环境关系的知识与能力的专业培训和大众普及中,挖掘教材内容中的思政元素,融入思想政治教育,从而培养学生爱国情感,科学态度以及形成正确的人生观、世界观和价值观,发挥地理学科独特优势达到立德树人的育人目标。

二、高中地理课程中的思政元素为实现立德树人的教育任务,作为教师需对地理教材进行加工,挖掘其中课程思政元素,将思政内涵体现在具有独特风格的地理课程中,使学生在学习地理知识的过程中同样能受到思想道德的熏陶,促进学生全面发展。

本文结合高中地理课程标准和高中地理学科特点,以湘教版高中教材为例,从爱国主义、国家安全、科学精神、生态文明四个方面挖掘地理课程思政元素。

1、爱国主义爱国主义是中华民主精神的核心,爱国主义的内容包括爱祖国的大好河山、爱自己的骨肉同胞,爱祖国的灿烂文化和爱自己的国家。

高中地理课程中,通过培养区域认知的核心素养,学生能够比较不同区域政治经济文化上的差异,增强对祖国的认同感。

例如,在中国地理的地表形态、地质地貌等单元的学习中,学生能够通过老师展现的各种地图和图片,领略祖国的壮美山河,增强维护祖国统一和领土完整的意识,达到爱祖国的大好河山的要求。

2、国家安全国家安全是安邦定国的重要基石,我党明确提出总体国家安全观,坚持国土安全、经济安全、文化安全、生态安全、粮食安全和资源安全等要素的有机统一。

高中地理课程中,以综合思维作为重要的核心素养之一,有助于学生通过综合统筹各方面地理要素,形成总体国家安全观。

基于地理核心素养的课堂展示环节设计研究 ——以“水循环”为例发表时间:2020-01-15T09:27:08.410Z 来源:《教育学文摘》2019年8月第15期作者:顾静雯[导读] 地理核心素养是对三维目标的拓展和深化,强调以人为本,核心素养是地理教学的重要指导思想摘要:地理核心素养是对三维目标的拓展和深化,强调以人为本,核心素养是地理教学的重要指导思想。

因此,地理课堂的每个教学环节都应以培养学生的核心素养为前提进行设计。

本文从培养学生地理核心素养的角度,以地理必修一《水循环》一节为例,探讨课堂中学生互动展示环节应该如何设计。

关键词:地理核心素养;地理课堂;学生展示;水循环地理核心素养是以学科育人为核心,以培养能让学生终生发展的地理品格和能力为目标。

对于地理核心素养内涵的理解,笔者在此引用段玉山教授对地理核心素养的解读。

地理核心素养包含了四大方面:区域认知、综合思维、地理实践力、人地协调观。

四大内容相互联系,相互渗透。

以下引用段玉山教授的解读[ 段玉山.华东师范大学.地理核心素养解读本文以“水循环”一课为例子,探究地理课堂中如何设计学生展示环节,以达到培养学生地理核心素养。

以下是本节课设计的展示环节及展示达到的目标:图1:“水循环”一课展示环节及展示达到目标示意图一、为何“展”课堂展示,就是学生在充分自学、探究、讨论的基础上,在课堂上把自己的学习成果通过一定的方式展现给老师和其他同学的一种过程,目的是检验学生的学习效果。

也就是说学生互动展示,是检验学生对问题是否理解,能否能利用自身的知识解决问题的重要手段。

通过学生的展示,教师可以及时了解学生对知识的掌握程度,也就是学生学情。

同时,更重要的是,学生带着问题探究、展示的过程,逐步培养了学生的思维能力等地理核心素养。

因此,“展”的目的是为了能够培养学生地理核心素养,达成教学目标。

本节课需要学生展示三个内容。

首先,学生在讲台上根据自身的了解,绘画出水循环过程示意图,目的是为了通过该环节培养学生的区域认知和综合思维,对水循环的过程有系统的理解;第二环节,要求学生归纳教师给出的材料(黄土高原千沟万壑的成因和黄河三角洲的成因)中体现水循环的意义是什么,目的是为了通过该环节培养学生的区域认知、综合思维和解读材料的能力,并理解水循环过程中带来的意义;第三环节,要求学生能够根据水循环的原理提出缓解城市内涝的措施,目的是为了通过该环节培养学生运用人地协调观看待问题,提出合理的措施,同时了解人类对水循环的影响。

#_您!期参? 15编者按:研学旅行作为当前基础教育领域的热点之一,是提升学生核心素养的有效行动路径。

本期以“研学旅行研究与资源应用”为专题,对地理学科研学旅行的发展进行研究分析,并对实体优势旅游资源体系进行构建,提出相应的开发策略,以期为研学旅行的规范开展提供建议。

研学旅行研究与资源应用地理研学旅行研究综述闫鑫刘光旭何慧莲(赣南师范大学地理与环境工程学院,江西赣州)摘要:通过对2〇14—2019年CNKI收录的有关研学旅行主题的文献进行搜索,从研究进展、实施进程、存在的问题及未来展望四个方面对地理学科研学旅行的发展进行研究分析。

总结出研学旅行在未来的发展完善中要因地制宜开发校本课程、在实践中应用信息技术软件、跨学科融合组织研学内容及健全评价反馈机制。

关键词:中学地理;研学旅行;核心素养随着社会经济和信息技术的不断发展,国家对培 养高素质的人才提出了更高要求。

在教育教学领域,教学模式的更新、素质教育的深入、学生素养的发展 都要求不断开发新型课程来补充和完善基础教育课 程体系。

研学旅行作为培养学生创新能力、提高学生 综合思维以及拓展实践能力的一种开放途径,在中小 学教育教学领域显得愈发重要[1]。

地理学科兼具实 践性、区域性、综合性等多种特性,其理论与实践并 行,空间和时间齐驱。

以地理学科为基础进行研学旅 行在中小学教育领域中起着引领作用。

一、地理研学旅行研究进展通过对2014—2019年CNKI收录的关于研学旅 行主题的相关文献进行研究发现,目前研学旅行的探 究热点较为广泛,主要与核心素养、地理学科、地理实 践力、地理教学等相结合进行研究。

近年来,研学旅 行同样作为地理教学中的研究热点而被关注,地理研 学旅行对于地理课程知识的丰富、地理教学模式的更 新、学生地理核心素养的培养及正确人地观念的形成起着重要作用,有利于培养具有地理思维、地理能力、地理素养的高素质人才。

1. 地理研学旅行的背景需求2〇13年《国民旅游休闲纲要(2013—2020年)》中首次以国家级教育规划和设想提出研学旅行的概 念。

一、引言1.研究背景地理科学实验是中学地理课程体系的重要组成部分,也是当今世界地理教育界研究的热点话题。

《普通高中地理课程标准(2017年版)》中,明确指出考察、实验、调查等是地理学重要的研究方法,也是地理课程重要的学习方式[1]。

通过地理科学实验,学生可以获取地理信息,探索和尝试解决实际问题,具备活动策划、实施等行动能力,最终通过地理学科核心素养的培养,从地理教育的角度落实立德树人根本任务。

在美国,新一代科学标准(NGSS)对“地球与空间科学”的陈述中提到了大量实验要求(Laboratory Experiments)或模型要求(Develop Model),如“地球系统”这一部分,要求学生“建立一个定量模型描述碳循环”。

美国主流的《科学探索者》和《科学发现者》系列地理教材中也设计了大量实验,每一部分设计了课前探索板块,以实验活动的方式让学生进行课前思考和探索,引导学生进入学习状态。

由此可见,地理科学实验正成为各国课程标准和教科书的焦点,越来越受到广大研究者的重视。

当前的教学实际中,地理科学实验尚未得到应有的重视,甚至有被弱化的趋势,造成这一状况的原因是多方面的,而缺乏既符合教学实际又契合地理学科性质的实验分类理论则是重要的原因之一。

2.研究现状对中学地理科学实验的分类没有一个准确的标准,从现有文献可以看出,依据不同的分类标准可以将地理科学实验划分为多种类型。

有根据地理学科性质将地理科学实验划分为自然地理实验和人文地理实验,有按照实验地点的不同将其分为课堂地理实验和野外地理实验,有按照实验主体的不同分为教师操作实验和学生操作实验,还有更多的是按照实验主题进行分类。

如曹琦将地理实验分为地球系列地理实验、气象气候系列地理实验、水文系列地理实验、地质地貌地理实验、地图系列实验、生物和土壤系列实验、人文地理系列实验等七类[2]。

同时,在此基础上,还有一些分类更多地考虑了地理科学过程的特点。

如夏志芳按照实验目的不同将地理科学实验分为析因实验与重现实验。

作者: 段玉山;姜君轶

作者机构: 华东师范大学资源与环境科学学院,200241

出版物刊名: 地理教学

页码: 4-8页

年卷期: 2013年 第22期

主题词: 地理学科;改革开放;教科书;评介;人类文明;组成部分;地理教育;地理课程

摘要:教科书是人类文明传承的工具,教科书的历史是社会政治史、文化史、教育史的重要组成部分,透过对教科书的研究,我们可以对社会、政治、科技、文化、教育等多个方面的历史发展进程、规律获得丰富的理解。

尤其在改革开放初期,1976年开始“我国地理教育重新进入了有序并进一步探索的过程。

”“先是恢复了“文革”被破坏的中小学地理课程,使地理教科书的编写走向有序。

随后,在义务教育的实施中对地理煤程重新凋整.地理教科书的编撰也取得了一些突破。

”本文总结了改革开放初期各省市地理学科的教科书.并从整体概况和各时期阶段特点两个方面加以评介。

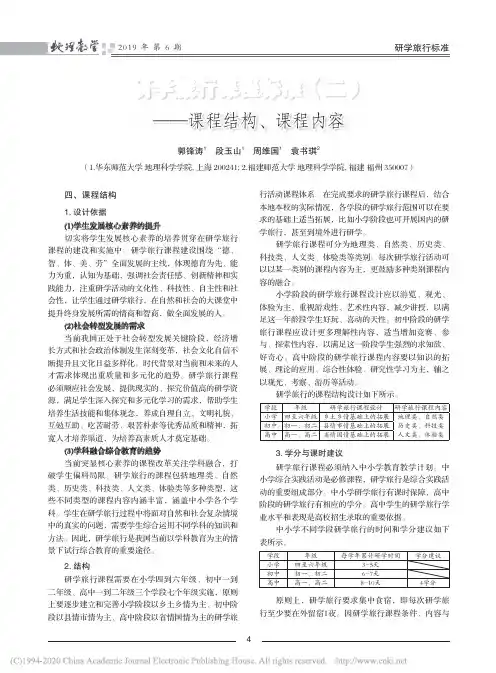

四、课程结构1.设计依据(1)学生发展核心素养的提升切实将学生发展核心素养的培养贯穿在研学旅行课程的建设和实施中。

研学旅行课程建设围绕“德、智、体、美、劳”全面发展的主线,体现德育为先、能力为重,认知为基础,强调社会责任感、创新精神和实践能力,注重研学活动的文化性、科技性、自主性和社会性,让学生通过研学旅行,在自然和社会的大课堂中提升终身发展所需的情商和智商,做全面发展的人。

(2)社会转型发展的需求当前我国正处于社会转型发展关键阶段,经济增长方式和社会政治体制发生深刻变革,社会文化自信不断提升且文化日益多样化。

时代背景对当前和未来的人才需求体现出重质量和多元化的趋势。

研学旅行课程必须顺应社会发展,提供现实的、探究价值高的研学资源,满足学生深入探究和多元化学习的需求,帮助学生培养生活技能和集体观念,养成自理自立、文明礼貌、互勉互助、吃苦耐劳、艰苦朴素等优秀品质和精神,拓宽人才培养渠道,为培养高素质人才奠定基础。

(3)学科融合综合教育的趋势当前突显核心素养的课程改革关注学科融合,打破学生偏科局限。

研学旅行的课程包括地理类、自然类、历史类、科技类、人文类、体验类等多种类型,这些不同类型的课程内容内涵丰富,涵盖中小学各个学科。

学生在研学旅行过程中将面对自然和社会复杂情境中的真实的问题,需要学生综合运用不同学科的知识和方法。

因此,研学旅行是我国当前以学科教育为主的情景下试行综合教育的重要途径。

2.结构研学旅行课程需要在小学四到六年级、初中一到二年级、高中一到二年级三个学段七个年级实施,原则上要逐步建立和完善小学阶段以乡土乡情为主、初中阶段以县情市情为主、高中阶段以省情国情为主的研学旅行活动课程体系。

在完成要求的研学旅行课程后,结合本地本校的实际情况,各学段的研学旅行范围可以在要求的基础上适当拓展,比如小学阶段也可开展国内的研学旅行,甚至到境外进行研学。

研学旅行课程可分为地理类、自然类、历史类、科技类、人文类、体验类等类别。

以地理学科核心素养为导向的跨学科主题学习案例研究广西贺州市钟山县教育和科学技术局教研室(542600)黄海燕[摘要]随着新课标的颁布实施,要求教学中落实学科核心素养、提倡跨学科主题学习。

在此背景下,本文提出以地理学科核心素养为导向的跨学科主题学习案例,围绕地理学科四大核心素养开展研究,促进学生核心素养的培育。

[关键词]核心素养;跨学科;主题学习[中图分类号]G633.55[文献标识码]A [文章编号]1674-6058(2023)10-0083-03根据新课标的要求,教师在地理教学中应改变学生的地理学习方式,引导学生从现实生活中的经历与体验出发,培养学生的地理学习能力,鼓励学生积极探究,了解地理知识的价值,培养学生主动学习的态度。

地理课程跨学科主题学习是基于学生的基础、体验和兴趣,围绕某一研究主题,以地理课程内容为主干,运用并整合其他课程的相关知识和方法,开展综合学习的一种方式。

它要求贴近学生生活实际,符合学生年龄特点,聚焦真实问题的发现和解决,体现鲜活的实践特征。

核心素养是课程育人价值的集中体现,是学生通过课程学习逐步形成的正确价值观、必备品格和关键能力。

地理课程要培育的核心素养主要包括人地协调观、综合思维、区域认知和地理实践力等。

地理跨学科主题学习立足于核心素养的培育,关注学生探究与创新意识、实践能力、社会责任感的培养。

跨学科主题学习与学科核心素养的融合,是现代教学的一种趋势,但是在教学中真正形成跨学科教学的案例还比较少,学生核心素养也有待加强。

开展以地理学科核心素养为导向的跨学科主题学习案例研究(见表1、表2),通过跨学科主题学习加深学生对地理主干知识的理解,提高学生解决真实问题的能力,不仅促进学生学科核心素养的养成,还可以促进教师不断创新教学模式,从而提升教学水平。

表1跨学科主题学习案例“瑶乡油茶文化与地理学科核心素养”——学习要求学科不同学科对学习的要求地理分析当地特产与当地瑶乡人民生活的关系;分析当地地形、气候等环境要素对农业生产的影响,从而提升学生对该区域地形、气候等各要素的认知。

课标视域下初高中地理课程的衔接研究作者:汪宇飞王志军来源:《地理教育》2024年第01期摘要:现行课标与教材体系下,地理学科初高中衔接存在“断层错位”现象,尤其体现在区域地理教学中。

本文通过研究课标发现,2022版义务教育地理课标的课程内容设置具有彰显时代性、强化整合意识、凸显课程思政、注重横纵衔接等特征;初高中新课标体现出育人目标接轨、表述方式一致、学习方式相近、课程内容契合、区域素养提升等优势,有利于助推初高中课程的衔接。

最后,针对高中地理教师如何实现向下衔接提出了若干建议。

关键词:初中地理课程标准;初中地理;高中地理;课程衔接中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2024)01-0056-05《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称“2017版高中地理课标”)指出,高中地理课程是与义务教育地理课程相衔接的一门基础学科课程,其内容反映地理学的本质,体现地理学的基本思想和方法。

[1]作为一名高中地理教师,时常会发现初高衔接存在“断层错位”,给高中地理教学带来很大困扰,尤其体现在区域地理的教学上。

2022年4月,教育部颁布了《义务教育地理课程标准(2022年版)》(以下简称“2022版义教地理课标”),由此畅想未来地理学科的初高衔接将迎来最美好的时光。

一、现行初高中课程衔接出现断层的原因剖析1.课标更新不同步从2020年秋季开始,浙江省普通高中已正式实施使用新课程、新教材(以下简称“双新”),意味着2017版高中地理课标已正式取代2003版高中地理课标,而义务教育当下仍然沿用2011版义教地理课标下的教材。

义务教育和普通高中课程标准的颁布时间总是存在时间差(图1)。

由于义务教育和普通高中课标颁布存在时间差,经常出现“一新一老”的对接,势必会造成衔接上的错位。

2.学与考的矛盾突出浙江实施新高考以来,高中地理教师始终饱受区域地理教学的困扰,教还是不教?教到何种程度?怎么教?为此,省、市、县教研活动中常将区域地理教学作为重点内容展开研讨。

运用《航拍中国》提高学生地理核心素养的探索——以《新疆维吾尔自治区》一集为例摘要:在这个知识爆炸的时代,书本知识的局限性愈发明显,借助多媒体辅助教学已成共识。

纪录片《航拍中国》通过全新的空中视角,让我们领略了祖国的大好河山。

当然,纪录片《航拍中国》的作用不仅这些,合理利用好纪录片《航拍中国》,可以全面提升学生的地理核心素养,提高课堂教学效率。

关键词:区域认知综合思维人地协调观地理实践力1.运用《航拍中国》提高学生的区域认知区域认知,指人们运用空间区域的观点认识地理环境的思维方式和能力。

其内涵包括认识区域、区域认知方法、区域认知能力、区域观念。

纪录片《航拍中国》以全新的空中视角俯览中国,可以说是各省份的自然地理和人文地理的介绍,让学生更好地认识祖国的大好河山。

如《航拍中国》新疆一集,就为学生介绍了新疆以下的一些自然和人文风光。

《航拍中国》开阔了学生的视野,提升了学生的区域认知。

而且,相比起枯燥的文字和静态的图片,视频素材更具有优势,更能吸引学生的兴趣。

区域认知这一核心素养不仅仅要求学生认识某个区域的地理特征,更重要的是让学生学会用区域认知方法去认识一个区域。

如新疆光照充足,昼夜温差大,流水作用弱、风力作用强,形成大面积的沙漠,河流雨水补给少,以冰川融水补给为主,动植物的耐渴耐旱、荫房墙壁上的花孔的设计等等这些特征都是与新疆深居内陆,气候比较干旱有关系。

同一区域是一个整体,所以我们要用整体的认知方法去认识一个区域。

这也是区域认知这一核心素养所要求的。

另外,《航拍中国》不仅为学生展示各地的风光,提升学生的区域认知,还为地理教学提供了真实的地理情境。

地理学科核心素养就是学生在解决真实地理情境中的问题时,所表现出来的价值观念、必备品格和关键能力。

而《航拍中国》恰恰可以为我们提供真实的情境和案例。

如我们在讲农业区位时,我们可以用新疆种番茄等农作物为情境。

在讲地貌时,风力侵蚀地貌可以用新疆的雅丹地貌、石拱门作例子;风力沉积可以用新疆沙丘、沙垄作例子,关于流水侵蚀可以用新疆开都河弯曲的河道作例子。

2019年12月14日至16日,中国教育学会地理教学专业委员会综合学术年会在湖北省武汉市召开,来自国内外各知名大学、省市区教研室、出版社杂志社、中学等600余家单位,1200余位专家学者、地理教师、高校学生齐聚江城武汉。

本届综合学术年会围绕“解析新教材·探究新方法·融合新技术·推进高师教师教育改革·落实地理核心素养”这一主题进行深入、全面地交流,共同探讨地理教育 发展。

12月14日下午,在东湖国际会议中心成功召开了高师地理学术研讨会,以“高师地理教育改革”为主题,来自华东师范大学、华中师范大学、东北师范大学等15所高校的地理教育专家出席了本次高师研讨。

本次高师地理学术研讨会较好地促进了各校地理教育专业学术交流,为高师地理教育的发展提供了很多思考与创新之处。

12月15日上午开幕式,由华中师范大学城市与环境科学学院院长敖荣军教授主持,华中师范大学副校长彭双阶教授,中国教育学会地理教学专业委员会名誉理事长、地理教学专业学术委员会主任、上海纽约大学校长俞立中教授,中国教育学会地理教学专业委员会理事长、华东师范大学地理科学学院党委书记段玉山教授出席并分别致开幕词。

彭双阶副校长向出席大会的各位朋友表示了热烈欢迎,并预祝本次综合学术年会圆满成功。

俞立中教授以一名普通的地理教育工作者的身份,坚信学会将在新一届理事会的领导下,在我国地理教育改革不断深化的新时期进一步探索理论、创新实践。

段玉山教授表示希望这次的盛会能够成为进一步推动我国地理教育新发展的良好开端,共同为地理教育改革做出努力,为国际地理教育的推进做出努力。

开幕式后,欧洲科学院院士、国际地理联合会原秘书长、南非皇家科学学院院士Michael Meadows教授作了题为“Geographical Education for Sustainability”的报告,报告分为四个部分,分别为“环境危机”、“地理学科的中国教育学会地理教学专业委员会2019年综合学术年会在武汉成功举办大会会场敖荣军教授主持开幕俞立中教授致辞彭双阶教授致辞段玉山教授致辞学术论坛与专题报告分会场一张佳琦老师介绍《地理教学》杂志湖北省武昌实验中学评课现场会议论文交流现场段玉山教授致闭幕词《地理教学》编辑部代表合照李家清教授进行总结交流表彰合影优势”、“步入可持续”、“走向全球化“,他呼吁“思考要虑及全球,行动从当地开始”。