锂硫电池研究进展

- 格式:pptx

- 大小:1.46 MB

- 文档页数:16

锂硫电池概述锂硫电池(LSBs)是一种以硫为正极活性物质,金属锂为负极的新型二次电池。

受益于硫相态变化的多电子反应,锂硫电池拥有高达1675mAhg-1和2600Whkg-1的理论比容量和比能量,相当于商用锂离子电池数倍,并且硫储量丰富、价格低、环境友好,因而锂硫电池被认为是极具开发潜力和应用前景的新一代二次电池技术。

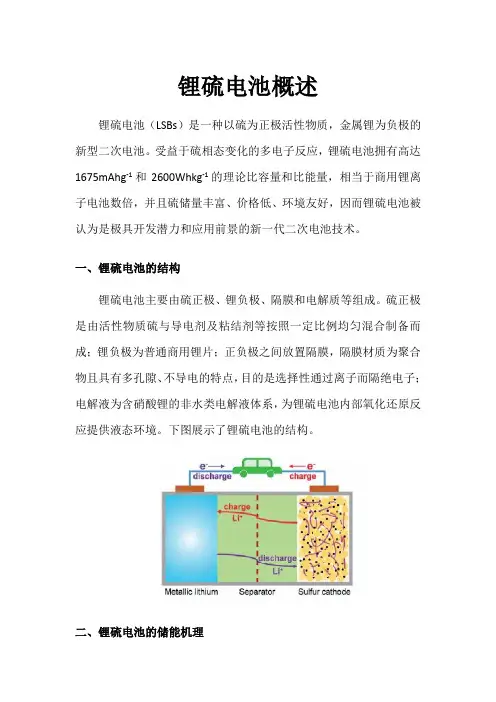

一、锂硫电池的结构锂硫电池主要由硫正极、锂负极、隔膜和电解质等组成。

硫正极是由活性物质硫与导电剂及粘结剂等按照一定比例均匀混合制备而成;锂负极为普通商用锂片;正负极之间放置隔膜,隔膜材质为聚合物且具有多孔隙、不导电的特点,目的是选择性通过离子而隔绝电子;电解液为含硝酸锂的非水类电解液体系,为锂硫电池内部氧化还原反应提供液态环境。

下图展示了锂硫电池的结构。

二、锂硫电池的储能机理LSBs的工作原理是单质硫与锂离子之间发生的可逆氧化还原反应。

放电时负极反应为锂失去电子变为锂离子,正极反应为硫与锂离子及电子反应生成硫化锂,正极和负极反应的电势差即为锂硫电池所提供的放电电压。

在外加电压作用下,锂硫电池的正极和负极反应逆向进行,即为充电过程。

图1.2为电池充放电过程单质硫的可逆转化示意图,其中放电时大致包括以下反应过程:正极反应:图 1.2可以看出,放电曲线有两个较为明显的平台,分别位于2.4-2.1V和2.1-1.5V。

放电前,正极活性硫的初始状态为环形分子(S8),放电开始后,S8分子发生开环反应并与锂离子结合生成Li2S8分子(式1-1),随着反应的进行,Li2S8进一步与锂离子结合生成长链多硫化锂Li2S6和Li2S4(式1-2和1-3),这一过程对应位于2.4-2.1V的第一放电平台;长链多硫化锂在有机电解液中溶解并在隔膜两侧扩散迁移,随着电化学反应的继续进行,长链多硫化锂在反应过程中得到电子被还原为短链多硫化锂(Li2S2和Li2S)(式1-4和1-5),这个反应过程在放电曲线中对应于第二个较长的平台(2.1-1.5V附近),这一过程贡献了LSBs大部分的理论容量,因此第二平台的反应深度很大程度上决定了LSBs的性能。

Li-S电池和Li-Air电池的研究进展锂离子电池已经改变了便携式电子产品,并且在交通电气化中扮演了非常重要的角色。

然而,锂离子电池的能量上限不足以满足当今社会的长远需求,例如扩展范围的电力汽车。

超越锂离子电池的限制是一个艰难的挑战,有几种选择。

这里,我们考虑两种:锂硫电池和锂空气电池。

储存在锂硫电池和锂空气电池中的能量不亚于锂离子电池。

科研工作者还正在研究这两种电池的作用机理,如果这两种电池被成功开发,那么一直困扰着人们的难题将会被解决。

在电池的反应机制以及新的材料方面的最新科学进展是非常关键的。

第一章锂硫电池[1]1.1背景锂离子电池(LIBs),是最普遍的可交换能源之一,在20世纪90年代最初被使用到现在已经超过了20多年,在便携式设备中一直被广泛使用。

然而,LIBs已经达到其理论能量极限,因此不能满足当今电力汽车的大容量与长循环寿命的需求。

随着越来越迫切的需求以及强大的市场潜力,科研工作者们开始研究具有更高能量密度而且成本更低的可交换电池。

金属锂在所有金属中电负性很高而拥有最低的密度,所以有着最高的容量(3861 mAh/g),而且它是所有的可交换电池负极材料中优先考虑的。

单质硫的理论容量是1673 mAh/g。

因此,在考虑锂硫完全反应的情况下,锂硫电池可以达到非常高的质量能量密度(2500Wh/kg)和体积能量密度(2800 Wh/L)。

而且由于地球上硫元素的储备非常丰富,该电池比LIBs的成本更低。

与LIBs相比,硫阴极可以保持在一个安全的电压范围(1.5-2.5V)。

另外,硫是无毒的。

毋庸置疑,锂硫电池的这些优势使其成为能源储备的一个非常好的选择,同时在绿色能源中也扮演了非常重要的角色,因此缓解了全球变暖而且减少了化石燃料的使用。

然而,锂硫电池的商业化收到了以下方面的阻碍。

例如硫元素的绝热特性以及多硫化物的溶解会导致硫的损失和电池容量的极速降低。

为了解决这些问题,人们努力把材料做成纳米维度和结构,纳米尺寸材料因其不易降解的特性成为解决上述问题的一种非常有效的手段。

《锂硫电池正负极材料的制备及电化学性能研究》篇一一、引言随着电动汽车、智能设备等新兴产业的快速发展,对高能量密度、长循环寿命的电池需求日益增长。

锂硫电池因其高能量密度和低成本的优势,被视为下一代电池的重要候选者。

锂硫电池的正负极材料对电池性能起着决定性作用,因此,对正负极材料的制备及电化学性能的研究具有重要意义。

本文将详细介绍锂硫电池正负极材料的制备方法及电化学性能研究。

二、锂硫电池正极材料制备及性能研究1. 制备方法锂硫电池正极材料主要包括硫、导电剂和粘结剂等。

目前,常用的制备方法包括熔融法、溶液法等。

熔融法是将硫与导电剂在高温下混合,制备成硫复合材料。

溶液法则是在溶液中通过化学反应将硫与导电剂结合。

2. 性能研究正极材料的电化学性能主要取决于其结构、组成和导电性等。

通过优化制备工艺,可以提高正极材料的比容量、循环稳定性和倍率性能。

研究表明,采用纳米化、多孔结构和掺杂等方法可以改善硫的利用率和电导率,从而提高正极材料的电化学性能。

三、锂硫电池负极材料制备及性能研究1. 制备方法锂硫电池负极材料主要采用碳基材料,如石墨、碳纳米管等。

制备方法包括物理混合法、化学气相沉积法等。

物理混合法是将碳基材料与粘结剂混合,制备成负极材料。

化学气相沉积法则是在基底上通过化学反应生成碳基材料。

2. 性能研究负极材料的电化学性能主要取决于其比容量、循环稳定性和倍率性能等。

通过优化碳基材料的结构和组成,可以提高其电化学性能。

研究表明,采用纳米结构、多孔结构和表面修饰等方法可以改善负极材料的电导率和锂离子扩散速率,从而提高其电化学性能。

四、电化学性能测试及分析为了评估锂硫电池正负极材料的电化学性能,需要进行一系列的电化学测试。

包括循环性能测试、倍率性能测试、交流阻抗测试等。

通过这些测试,可以了解正负极材料在充放电过程中的结构变化、锂离子的扩散速率和电子传导速率等。

五、结论与展望通过对锂硫电池正负极材料的制备及电化学性能的研究,我们可以得出以下结论:1. 优化正极材料的结构和组成,可以提高硫的利用率和电导率,从而提高正极材料的比容量和循环稳定性。

功能化金属硫属化合物@碳基复合材料在锂硫电池中的研究进展发布时间:2022-05-23T02:28:20.602Z 来源:《科技新时代》2022年4期作者:袁莎莎,谢静文,冯晓春,弭侃[导读] 锂硫电池具有超高的理论能量密度,被认为是一种极具开发潜力的新型二次电池。

然而,锂硫电池的应用受到硫的电绝缘性、多硫化物穿梭效应及其动力学转化缓慢等难题的阻碍。

为了解决这些问题,采用具有固有极化特征的金属硫属化物作为硫载体,被证实是一类提升锂硫电池性能的有效策略。

本文总结了部分金属硫化物、硒化物和碲化物用于锂硫电池的研究报告,为开发高性能锂硫电池提供有益的借鉴。

袁莎莎,谢静文,冯晓春,弭侃(临沂大学,化学化工学院,山东临沂 276000)摘要:锂硫电池具有超高的理论能量密度,被认为是一种极具开发潜力的新型二次电池。

然而,锂硫电池的应用受到硫的电绝缘性、多硫化物穿梭效应及其动力学转化缓慢等难题的阻碍。

为了解决这些问题,采用具有固有极化特征的金属硫属化物作为硫载体,被证实是一类提升锂硫电池性能的有效策略。

本文总结了部分金属硫化物、硒化物和碲化物用于锂硫电池的研究报告,为开发高性能锂硫电池提供有益的借鉴。

关键词:锂硫电池;金属硫属化合物;硫载体1.引言锂硫电池具有高的理论能量密度(2600 Wh kg-1)和比容量(1675 mAh g-1),且作为正极活性物质的硫具有储量丰富、无毒等优点,因此它被认为是新型高比能电池的理想候选之一。

然而现阶段,锂硫电池的实际应用依然受到一些难题的阻碍,如硫及其放电产物多硫化锂的电绝缘性致使电子传输缓慢,且其迟滞的转化动力学致使活性物质利用率低。

其次,多硫化锂易溶于电解液,并在正负极之间来回穿梭,致使容量的持续衰减和低的库伦效率。

针对上述难题,合理构筑不同化学组成和微观形貌的功能化硫载体是目前提升锂硫电池电化学性能的有效手段之一。

大量研究发现,相比于非极性的纯碳材料,具有高极性特征的金属硫属化合物(硫化物、硒化物和碲化物)可化学锚定多硫离子并催化其在反应界面处的动力学转化[1,2]。

全固态锂硫电池综述

全固态锂硫电池是一种新型的高能量密度电池,具有广阔的应用前景。

本文综述了全固态锂硫电池的研究进展和挑战。

全固态锂硫电池由固态电解质、锂金属阳极和硫正极组成。

与传统液体电解质锂硫电池相比,全固态锂硫电池具有更高的能量密度、更长的循环寿命和更好的安全性能。

目前,全固态锂硫电池的电解质主要包括固态聚合物电解质和固态氧化物电解质。

固态聚合物电解质具有良好的离子导电性和机械强度,但在高温下容易熔化。

固态氧化物电解质具有较高的离子导电性和化学稳定性,但制备成本较高。

全固态锂硫电池的硫正极材料主要包括硫化物、硫化合物和硫/碳复合物。

硫化物和硫化合物具有较高的硫质量比,但容易析出多硫化物并导致电池失活。

硫/碳复合物具有良好的电化学性能和稳定性。

全固态锂硫电池面临一些挑战。

首先,全固态电解质的热稳定性和机械强度需要进一步提高。

其次,锂金属阳极的表面稳定性需要改善,以防止金属锂的表面反应和析出。

同时,硫正极材料的小颗粒尺寸和高活性也需要解决。

总之,全固态锂硫电池具有巨大的潜力,但还需要进一步的研究和开发,以解决其面临的挑战,并实现商业化应用。

高安全高比能固态锂硫电池的研究你知道吗,随着科技的飞速发展,我们的日常生活越来越离不开电池了。

手机、汽车、电动工具……基本上可以说,“没有电,寸步难行”。

不过,说到电池的技术进步,很多人可能还停留在锂电池这个层面上,觉得“锂电池不就是那种能量高、充电快的电池吗?”其实呢,锂电池也有不少“隐疾”。

它虽然高效、便捷,但是安全性差,容易发生热失控,啥意思呢,就是一旦出了问题,可能会爆炸,甚至引发火灾。

让人一想到这个就有点后怕,尤其是用电池的手机和电动汽车,简直是“时时刻刻都悬着一根弦”。

不得不提到一个更让人兴奋的技术——固态锂硫电池。

嗯,固态锂硫电池,听起来有点高大上是不是?但别急,今天咱们就一块儿聊聊它是怎么回事,以及它能给我们带来什么样的“电力奇迹”。

先说说固态锂硫电池的优势吧。

大家可能都知道,锂电池好像有点“火爆”,对吧?这种传统的锂电池是用液态电解质的,这就意味着一旦电池发生破裂或者其他故障,电解质泄漏,风险就大了。

不过,固态锂硫电池可不同,它的电解质是固体的,简直就像是为电池装上了“防护盾”。

它不仅能有效避免液态电解质泄漏的危险,还能极大地提高电池的安全性。

想想看,再也不用担心电池“炸毛”了,是不是挺让人安心的?而且呢,这种电池的能量密度也比传统锂电池高得多。

什么意思呢?就是同样大小的电池,固态锂硫电池可以存储更多的电能,这样手机、电动汽车这些设备就能用得更久,充电频率也可以大大降低。

也许你会说:“那这样不就能省去大部分充电的烦恼了?”没错,固态锂硫电池简直是“充电狂魔”的终结者,让我们摆脱了那些每天都得拿出充电宝、找插座的麻烦。

不过,说到这里,可能有朋友要问了:“既然这么好,为什么现在还没普及呢?”嗯,这里就有一个小小的难题。

固态锂硫电池虽然在理论上有很多优点,但在实际生产过程中,还是存在一些技术上的瓶颈。

硫元素的利用效率问题。

硫虽然是一个理想的电池材料,但它和锂金属的反应不够理想,导致电池的循环稳定性差。

新型电池技术的研究进展近年来,随着全球对清洁能源的需求日益增加,电池技术的发展成为各国科研机构和企业关注的焦点。

传统的锂离子电池虽然在市场上占据主导地位,但其面临着能量密度、充放电速度、有效寿命及环境影响等多方面的挑战。

因此,研究新型电池技术显得尤为重要。

本文将探讨当前新型电池技术的研究进展,包括固态电池、锂硫电池、钠离子电池以及其他前沿技术。

固态电池固态电池被认为是下一代电池技术的革命性突破之一。

与传统液态电池相比,固态电池采用固体电解质,这一特性使其在安全性和能量密度上都优于前者。

安全性固态电池因其固体电解质不易燃烧而具备更高的安全性。

传统锂离子电池使用液态有机溶剂作为电解质,这些溶剂在高温或短路情况下容易引发火灾。

而固态电池能够有效降低这些风险,为电子设备和电动车辆的广泛应用提供了保障。

能量密度固态电池由于优化了金属锂负极的使用,并且具有更高的体积能量密度,预示着未来可能实现更长续航时间的手机、电动汽车等设备。

最新研究显示,部分固态电池的能量密度可达到1000 Wh/L,这意味着在同样体积下,其储能能力大大增强。

技术挑战尽管固态电池展现出许多优势,但研发仍面临众多技术挑战。

例如,固体电解质与活性材料之间界面接触不良导致离子导通效果不佳,以及复杂的生产工艺等。

此外,目前大规模生产成本较高,对于商业化应用来说仍需进一步突破。

锂硫电池锂硫电池作为一种新兴技术,以其理论能量密度高达2600 Wh/kg 而受到广泛关注。

这意味着相同重量下,其储能能力远超锂离子电池。

原理与优势锂硫电池主要依靠锂与硫之间的反应进行能量的存储与释放。

其优越之处在于原材料丰富且成本低廉,硫资源广泛存在,可以有效缓解对稀有金属的依赖。

此外,锂硫电池放电终点至1.5V,相较于锂离子电池(2.7V),具有更高的能量释放能力。

挑战与发展方向尽管前景广阔,锂硫电池仍然面临着严重的问题,包括循环稳定性差和功率密度不足。

在充放电过程中,硫正极会经历多次相变及溶解,导致活性物质损失。

第23卷第2/3期2011年3月化 学 进 展PROGRESS IN CHEMISTRYVol.23No.2/3 Mar.,2011 收稿:2010年11月,收修改稿:2010年12月 ∗Corresponding author e⁃mail:qfdong@锂硫电池关键材料研究进展与展望董全峰∗ 王 翀 郑明森(厦门大学化学化工学院化学系固体表面物理化学国家重点实验室 厦门361005)摘 要 锂硫电池是一类极具发展前景的高容量储能体系。

通过近10年的研究和开发,人们对这一体系的了解不断深入。

虽然对其电化学过程中的复杂反应机理尚没有完整系统的理论描述,但是围绕正极材料的研究工作仍取得了很多成果,这为我们深入了解该体系的复杂性提供了诸多素材。

本文回顾了过去10年间在该领域取得的成果,从锂硫电化学体系、正极材料、电解质、电极结构和基于锂硫电池反应的新体系几个方面展开,结合本实验室的研究工作,介绍了锂硫电池的研究现状,分析了该体系的缺陷和存在的问题,并展望了今后的发展方向和前景。

关键词 锂硫电池 正极材料 复合材料 电化学性能中图分类号:O646;TM912.9 文献标识码:A 文章编号:1005⁃281X(2011)02/3⁃0533⁃07Research Progress and Prospects of Lithium Sulfur BatteriesDong Quanfeng ∗ Wang Chong Zheng Mingsen(State Key Lab of Physical Chemistry of Solid Surfaces,Department of Chemistry,College of Chemistryand Chemical Engineering,Xiamen University,Xiamen 361005,China)Abstract Lithium sulfur battery is a high capacity energy storage system with very bright future,and it isconsidered as the next generation portable energy supply device for electronic vehicle (EV)and hybrid vehicle (HEV ).Through decades of research and development,people understand this system stepwisely.The electrochemistry of sulfur cathode is very complex and hard to be examined,which is the key point to develop lithium sulfur battery.Although there are many unknown mechanisms in the electrochemical process of charge /discharge of the lithium sulfur battery,some achievements have been made on the development of cathode materials which provide various sources to study.Sulfur is an insulating molecular crystal,carbon is added as the additive reagent to improve the electric conductivity in the cathode,sulfur /carbon composite is common as cathode active material in lithium sulfur battery.Ethers and polymers are employed as the components of the electrolytes to coordinate with sulfur cathode.This paper reviews the achievements on lithium sulfur battery in the past decadefrom the respects of lithium sulfur battery system,cathode materials,electrolytes,cathode structure and newsystems based on lithium sulfur battery.The weaknesses are revealed and the future is prospected.Key words lithium sulfur battery;cathode materials;composite materials;electrochemical propertyContents1 Introduction2 Lithium sulfur battery system3 Cathode material of lithium sulfur battery3.1 Organic sulfides3.2 Sulfur /carbon composite4 Electrolytes for lithium sulfur battery5 Cathode structure for lithium sulfur battery6 New system based on lithium sulfur battery·534 ·化 学 进 展第23卷7 Issues and perspectives1 引言经过多年的发展,锂离子电池的生产工艺日趋完善,已成功应用于现代社会生活的各个方面。

高能量密度锂硫电池的研究及应用前景近年来,随着社会经济发展和消费升级,电子产品和能源需求不断增长,面对环保和升级能源的压力,需要寻求一种更具可持续性的能源供应方式,而一种具有潜力的技术就是高能量密度锂硫电池,这种电池可以存储更多的能量,具有更长的运行时间和更低的成本,因而在未来的可持续性发展中有着广阔的应用前景。

1、锂硫电池的特点锂硫电池是一种新型二次电池,其正极材料是硫,负极材料是锂金属或者锂合金,而电解液常用的是C2H5OH和二甲基亚砜,并添加了一些电解质,如LiClO4、LiPF6等。

锂硫电池的能量密度高,理论能量密度达到2600Wh/kg,是传统锂离子电池的3倍以上;同时,锂硫电池的生态友好,其主要材料:硫、锂、碳等均为可再生资源;成本低,因为制造材料成本低,生产工艺简单,生产过程中减少了环境污染,还可以回收利用材料。

2、锂硫电池存在的问题与挑战2.1 充放电循环数目太少锂硫电池的最大问题是充放电循环数太少,通常只有100-200次,远低于传统锂电池的数万次;部分原因是硫正极材料在充放电过程中固态化影响了电池性能,因此需要对硫正极进行改进;另外一个原因是锂金属还原时会发生电化学过程,会形成锂枝晶,导致电池内短路或甚至燃烧等严重问题,因此需要解决锂枝晶和电解液的相互作用。

2.2 安全性低锂硫电池在放电过程中会释放硫独特的气味,而在充电过程中容易燃烧,因此需要加强电池的安全性;目前缺乏有效的电池管理系统,需要加强电池性能监控和优化。

3、锂硫电池的应用前景锂硫电池的应用前景广阔,主要包括交通运输、储能、卫星等领域。

3.1 交通运输锂硫电池可以作为电动汽车的新型电池组件,带来更高的能量密度和更长的续航里程,可以加速新能源汽车在交通领域的推广和应用。

3.2 储能以锂硫电池储能可以解决太阳能、风能等不稳定性可再生能源发电的存储问题,实现可再生能源在电力系统中的大规模应用。

3.3 卫星其高能量密度和低成本,使其成为一种理想的卫星动力源,已被多国空间机构作为卫星电源使用。

文章编号:1001-9731(2021)02-02050-07锂硫电池隔膜的应用研究进展*杜宗玺1,汪滨1,2,华超3,杜嬛3(1.北京服装学院材料设计与工程学院,北京100029;2.北京服装学院服装材料研究开发与评价北京市重点实验室,北京市纺织纳米纤维工程技术中心,北京100029;3.中国科学院过程工程研究所绿色过程与工程重点实验室,北京100190)摘要:锂硫电池存在正极活性材料导电性差㊁穿梭效应㊁锂枝晶生长等一系列问题,限制了其商业化发展㊂本文阐明了锂硫电池的工作原理和性能缺陷,介绍了隔膜改性的研究现状,从功能改性材料和静电纺丝生产工艺两方面总结了隔膜改性的主要思路和作用机理㊂关键词:锂硫电池;穿梭效应;隔膜;静电纺丝中图分类号: T B332文献标识码:A D O I:10.3969/j.i s s n.1001-9731.2021.02.0070引言随着电子信息时代的到来,各类电子产品如智能手机㊁可穿戴设备㊁电动汽车㊁液晶电视等的广泛应用大大提高了社会对能量的需求㊂为保持资源开发㊁环境保护和能量需求三者之间的平衡,人们一方面积极地开发可持续发展的绿色新能源,另一方面将目光放在了兼具绿色环保和高能比的储能材料上㊂而锂电池 现代最为成熟的储能技术之一,便顺理成章的成为了储能领域的研究热点㊂在锂电池 家族 中,锂离子电池最早被应用,但是传统锂离子电池的正极材料一般为锰酸锂(L i M n O2)㊁钴酸锂(L i C o O2)㊁镍酸锂(L i N i O2)和磷酸铁锂(L i F e P O4)等,理论比容量较低(L i F e P O4仅为170m A h/g[1]),使得电池体系的比能量仅为250W h/k g左右,难以满足日益增长的能量需求㊂锂硫电池属于锂电池体系,因其具备的高理论比容量被看作是下一代最有前景的二次电池体系㊂锂硫电池以硫单质(理论比容量为1675m A h/k g[2])作为正极材料,组成的电池体系理论比能量可达2600W h/ k g[3],是锂离子电池的十倍㊂除此之外,单质硫储量丰富㊁生产成本较低,而且开采过程绿色环保,故而锂硫电池是新一代较为理想的储能体系㊂锂硫电池的工作原理与传统锂离子电池不同,电池电极在充放电过程中发生的电化学反应较为复杂,存在多步㊁多次的氧化反应和还原反应㊂在放电过程中,金属锂在负极处发生氧化反应,被氧化产生锂离子和电子向正极转移㊂而在正极区域,固体单质硫首先溶解于电解液中形成液相的S8(l),S8(l)环状硫长链逐渐断裂被还原为多硫离子S2-n(2≪n≪6)溶解在电解液中,与负极区域被氧化的锂离子结合生成L i2S n,这些长链的多硫化合物再进一步被还原,形成短链的且不溶于电解液的L i2S2和L i2S沉淀[4]㊂在理想状态下,放电过程结束时S8完全被还原成S2-,而金属锂则脱离负极完全以L i2S的形式存在于电解液中,此时我们可以说正极硫的比容量达到了理想状态下的1675 m A h/g㊂充电过程与放电过程相反,锂离子被还原成固相锂沉积在负极,而低价态的硫则被逐步氧化成长链的多硫离子,最后被氧化成单质硫[5]㊂通过上述工作原理可知,锂硫电池在电化学反应过程中会产生许多可溶性的多硫化物,在放电过程中正极区域的多硫离子会在浓度差的作用下通过电池隔膜来到负极,又在电场作用下回到正极,多硫离子在充放电过程中,跨越隔膜在正负极间来回穿梭,就形成了 穿梭效应 ,显著增加了离子迁移的阻力,同时不可避免地造成了活性物质硫的不可逆损失㊂此外,溶解的多硫化物可以通过 穿梭效应 迁移到锂电极附近,与锂离子反应生成不可溶的L i2S2和L i2S沉积在负极上,进一步降低电池效率[6]㊂ 穿梭效应 示意图如图1所示㊂050202021年第2期(52)卷*基金项目:国家重点研发计划 固废资源化 专项课题5资助项目(2020Y F C1909605);国家自然科学基金资助项目(51302264);中国科学院绿色过程制造创新研究院联合基金资助项目(I A GM2020C08);北京高等学校高水平人才交叉培养 实培计划 资助项目;服装工效与功能创新设计北京市重点实验室开放课题资助项目(K Y T G0*******);北京服装学院高水平教师队伍建设专项资金资助项目(B I F T Q G201807,B I F T T D201903);北京服装学院教育教学改革重点项目(Z D J G-1903)收到初稿日期:2020-07-29收到修改稿日期:2020-11-25通讯作者:汪滨,E-m a i l:20150010@b i f t.e d u.c n;杜嬛,E-m a i l:x d u@i p e.a c.c n作者简介:杜宗玺(1998 ),女,山东济宁人,师承汪滨副教授,主要从事静电纺丝纳米纤维膜研究㊂图1 穿梭效应 示意图[6]F i g1S c h e m a t i c d i a g r a mo f"S h u t t l eE f f e c t"[6]穿梭效应 是影响电池性能的主要因素之一㊂为此,研究者们主要通过正极㊁负极㊁隔膜㊁电解质等方面的改进,抑制多硫化物的 穿梭效应 ,提高锂硫电池的循环性能和稳定性[7]㊂为了提高硫正极的导电性,研究者们通过将硫负载于导电纳米材料(碳纳米材料㊁金属化合物㊁导电聚合物等)形成复合正极的方式对硫正极进行修饰[8]㊂修饰后的锂硫电池正极导电性大幅提高,多硫化物的 穿梭效应 也在这些纳米材料提供的物理限域或化学吸附作用下得到了不同程度的改善,同时正极活性材料的利用率获得显著提升㊂为抑制充放电过程中锂负极的枝晶生长,研究者采用将金属锂纳米化的方法,降低负极的面电流密度抑制枝晶生长,保护锂负极[9]㊂在电解质的改性研究中,通过合理选择液相电解液的溶剂体系和电解液添加剂可有效改善锂硫电池系统的稳定性[10]㊂隔膜是锂硫电池的重要组成部分,其功能不仅是将正负极分隔开,避免发生短路,同时还作为正负极间的离子通道来帮助运输离子[11],故而隔膜一般需要具有一定的机械强度和化学稳定性,以及较高的电解液浸润性和持液率[12],对于锂硫电池来说,隔膜还要满足抑制多硫离子迁移的需求,为此研究人员不断探索隔膜的功能化改性㊂1锂硫电池隔膜的应用研究进展1.1功能改性材料传统的锂离子电池隔膜以微孔聚烯烃类隔膜为主,聚丙烯(P P)和聚乙烯(P E)是最为常见的传统隔膜,虽然有良好的电子绝缘性,但是无法抑制多硫离子的穿梭,无法解决锂硫电池容量衰减的问题,因此人们一直在寻找开发适合锂硫电池体系的功能化隔膜㊂目前锂硫电池常用的隔膜材料有聚偏氟乙烯(P V D F)㊁聚四氟乙烯(P T F E)㊁聚丙烯腈(P A N)等,最常用的修饰手段是用功能性材料对隔膜进行改性,这些改性材料的主要作用机理包括吸附原理㊁电荷排斥原理㊁晶格选择传导原理以及孔径筛分原理[13]㊂但在对锂硫电池隔膜进行改性时,一般不单单考虑利用其中的一个机理,往往是多方面协同作用的㊂基于此,碳材料㊁聚合物材料和无机材料等三类功能材料成为锂硫电池隔膜改性的主要选择[14-15],下面分别介绍这三类材料的研究进展㊂1.1.1碳材料碳材料具有优异的导电性能,同时兼具物理吸附功能,在吸附溶解于电解液中的多硫化物的同时,可以对电池隔膜上沉淀的 死硫 多硫离子与锂离子结合会生成不溶于有机电解液的L i2S2和L i2S沉淀在隔膜上 进行活化,起到 二次集流 的作用,大大减少活性物质的损失,提高电池容量[16]㊂碳材料是最常见的改性功能材料,其存在形式多种多样,包括导电碳黑㊁介孔碳㊁碳纳米管和石墨烯等㊂S u p e rP导电碳黑是一种导电性极佳的小颗粒碳黑,引入后可以在隔膜上构建电子快速通道,减少隔膜的电化学阻抗,同时能吸附电解液中的多硫化物,并对吸附在隔膜上的多硫化物进行活化利用㊂M a n t h i r a m 课题组首先提出了将S u p e rP导电碳黑引入锂硫电池隔膜的想法[17]㊂他们简单地用真空抽滤机将S u p e rP 抽滤在商用的C e l g a r dP P隔膜上,形成了20μm厚的沉积层,将改性隔膜组装到电池上进行电化学测试,在0.2C的倍率下,电池放电初始容量提升到了1400 m A h/g,进行充放电循环200次后,测得电池容量仍有828m A h/g,容量衰减率仅为每循环的0.2%,说明多硫化物的穿梭效应得到了有效抑制,活性物质的损失减少了㊂碳纳米管属于一维的碳材料,除了导电性能优异之外,还具有比表面积大的特点,同时方便构建出多孔网状结构,大大增强了隔膜对电解液中多硫化物的吸附㊂C h u n g等[18]将多壁碳纳米管与C e l g a r dP P隔膜进行复合,电池在1C的倍率下进行了300次充放电循环,结束时仍保留了798m A h/g的容量㊂S u等[19]通过抽滤得到了50μm厚的多壁碳纳米管薄膜,组装电池时将其放到隔膜与正极之间作为阻隔层,不仅可以拦截多硫化物,还可以充当上层集流体㊂组装好的电池在0.2C的测试倍率下循环50圈,剩余电池容量为962m A h/g,是没有阻隔层的锂硫电池的3倍㊂石墨烯属于二维薄膜状材料,易折叠㊁比表面积大㊁导电性好,与其他碳材料相比,还原氧化石墨烯独特的六元碳环单原子层结构可以通过孔径筛分的原理,为锂离子构建快速运输通道,而将体积较大的多硫化物阻隔在外㊂L i n等[20]将还原氧化石墨烯修饰在了C e l g a r dP P隔膜上,达到了阻隔多硫化物穿梭的目的,同时也提高了电池的比容量和循环寿命㊂1.1.2无机材料碳材料虽然可以吸附电解液中的可溶性多硫化物,但是大多数为物理吸附,对多硫化物的作用力不是特别强,还是会存在一些多硫化物在电解液中不断进行跨膜转移的现象㊂使用无机材料 大多为金属氧化物应用于电池中,通常通过涂覆㊁掺杂㊁共混等方式15020杜宗玺等:锂硫电池隔膜的应用研究进展对隔膜进行修饰,使隔膜带有可以对多硫化物产生化学作用的元素,以此来限制多硫化物的跨膜运输㊂其中在常规C e l g a r dP P 隔膜上进行无机材料的涂覆是制作工艺简单㊁改性性能理想的一种方法㊂A l 2O 3是较为常见的一种金属氧化物材料,A l 2O 3涂层的弯曲孔道结构被认为是可以保持物质活性的离子传导骨架,同时还可以用于捕获和沉积多硫化物㊂Z h a n g 等[21]制备了具有多孔通道的A l 2O 3涂层隔膜来构建锂硫电池体系㊂他们在组装电池时将涂覆了A l 2O 3涂层的一侧与负极相对,在0.2C 的倍率下,电池的初始放电比容量为967m A h /g,在经过50次充放电循环后,仍保留了593.4m A h /g 的放电容量㊂当放电倍率增加到1C 时,50圈后电池容量可以保持在452.6m A h /g ,是普通锂硫电池的2倍㊂介孔结构的T i O 2作为一种无碳的包覆层,也可以用作碳硫复合物的添加剂来提高锂硫电池的循环性能[22]㊂要实现这一目的,除了依靠介孔结构对多硫化物的限制作用之外,更主要的是通过T i O 2和多硫化物之间形成的S -T i -O 化学键,依靠化学吸附抑制穿梭效应㊂X i a o 等[23]将T i O 2与石墨烯(G r a p h e n e )混合后涂覆在正极材料表面作为阻隔层,大大提高了锂硫电池的库仑效率,其组装的电池结构如图2所示㊂可以与多硫化物形成化学键的金属氧化物还有M n O 2,未来也可以尝试与碳材料进行复合对隔膜改性㊂图2 G r a p h e n e /T i O 2阻隔层电池组装示意图[23]F i g 2G r a p h e n e /T i O 2b a r r i e r l a y e r b a t t e r y a s s e m b l y d i a gr a m [23]V 2O 5是电子工业中常见的一种金属氧化物,具有较高的电荷容量,是L i +良好的固态导体㊂L i 等[24]制备了对L i +导电的V 2O 5阻隔层,将其负载到隔膜上对C e l g a r dP P 隔膜进行改性,发现V 2O 5阻隔层可以让L i+快速通过,并将多硫化物拦截在正极一侧,防止多硫化物与负极材料发生不可逆的化学反应㊂对用该隔膜组装的电池进行电化学测试,在C /15的放电倍率下,电池的容量在循环了300圈之后仍可以保持在800m A h /g 以上㊂无机材料具有多孔结构㊁化学吸附特性及离子导体特性,作为修饰材料可以使隔膜功能化,金属氧化物与多硫化物之间的化学键合还可以更好地 捕捉 到多硫化物,抑制其在电解液中的穿梭㊂但是一些金属氧化物的导电性较差,在修饰隔膜时往往需要用到黏合剂,而且过多的添加金属氧化物或无机材料会降低电池的能量密度㊂1.1.3 聚合物材料聚合物是可以修饰锂硫电池隔膜的所有材料中非常重要的一类,不同功能的聚合物修饰层可以决定锂硫电池隔膜的不同表面性能㊂导电聚合物层的表面通常为微孔㊁介孔或分层多孔,可以通过孔径筛分原理阻隔多硫化物;质地薄而轻且具有导电性,既不会像碳材料一样因添加过多而影响正极硫碳比,也不同像金属氧化物因导电性差而影响电池的能量密度㊂而且导电聚合物可以带有多种类型的功能化基团,可以通过静电排斥作用和化学吸附作用抑制多硫化物的穿梭,比如可作为质子导体的导电聚合物,可以与多硫化物之间形成氢键[25]㊂除此之外,聚合物通常可以掺杂不同的原子,如氧㊁氮㊁硫㊁碘等㊂N a f i o n 是全氟磺酸树脂材料,一种可以对阳离子进行选择的商业化膜材料,该材料通常由具有磺酸官能化全氟乙烯醚侧链的四氟乙烯聚合物组成[26],是实现高电流密度和抑制多硫化物跨膜运输的理想选择㊂T a n g 等[27]在锂硫电池的正极材料和隔膜之间制备了N a f i o n 涂层,在涂覆了一层厚度适当的N a f i o n 膜后,电极上的电荷转移电阻明显降低㊂图3为有N a f i o n涂层和无N a f i o n 涂层电极的典型形貌,从图中可以看出大部分在活性材料上均匀形成的N a f i o n 涂层在电化学循环后能够保持完整性,这表明在充放电时N a -f i o n 膜在电解液中是稳定的㊂而且,N a f i o n 聚合物独特的结构和阳离子选择性使得L i +可以实现自由跨膜运输,同时通过静电排斥作用限制了多硫化物的跨膜转移,这对降低电池的 穿梭效应 ,提高电池的稳定性是极为有利的㊂图3 有无N a f i o n 涂层的电极形貌对比[27]F i g 3C o m p a r i s o n o f e l e c t r o d em o r p h o l o g y wi t h a n d w i t h o u tN a f i o n c o a t i n g[27]250202021年第2期(52)卷H a o等[28]用N a f i o n/S u p e rP复合物对锂硫电池隔膜进行改性㊂他们将N a f i o n/S u p e rP涂覆在C e l-g a r dP P隔膜朝向正极的一侧,组装后电池的原理图如图4所示㊂从图中可以看出,改性隔膜表面存在磺酸基团,与同样带负电荷的聚硫阴离子之间产生静电排斥作用,使多硫化物无法进行跨膜运输㊂对使用该隔膜的电池进行电化学性能测试,在正极为纯硫材料的情况下,测试倍率为0.1C时电池可以提供1087 m A h/g的高初始容量;在0.5C的放电倍率下,在250圈循环内电池的容量衰减率仅为每循环的0.22%㊂图4使用N a f i o n/S u p e r P修饰隔膜的L i-S电池原理图[28]F i g4S c h e m a t i c d i a g r a mo f L i-Sb a t t e r y w i t hN a f i o n/s u p e rP m o d i f i e dd i a p h r a g m[28]聚乙二醇(P E G)具有亲水㊁无毒等优点,P E G改性隔膜一般通过调控表面的亲疏水性来提高锂硫电池的电化学性能㊂W a n g等[29]将官能团化后的多壁碳纳米管和P E G复合得到P E G-M C N T材料,将其涂覆到C e l g a r dP P隔膜表面㊂经修饰后,电池隔膜的亲水表面上的电荷转移电阻明显降低,同时复合材料对多硫化物物理及化学的双重吸附作用大大加强了其对多硫化物穿梭效应的限制㊂组装该隔膜的电池,在0.5C 的放电倍率下,首圈电池容量可达到1283m A h/g,循环200次以后仍然保持在727m A h/g以上㊂导电聚合物兼有优良的导电性和化学吸附作用,是抑制穿梭效应㊁提高电池电化学性能的理想改性材料,但因其制备工艺复杂,目前可选用的导电聚合物种类较少,新型导电聚合物的探索与研发是人们对锂硫电池研究的一个重点方向㊂2静电纺丝在锂硫电池中的应用为了改进锂硫电池的性能,人们除了不断发掘各类功能材料之外,对于隔膜修饰方法也进行着不断的创新㊂目前在隔膜表面涂覆改性材料是最常见的修饰方法,但该法完全依赖于涂覆的材料赋予隔膜各项性能,存在一定的局限性㊂静电纺丝法是生产纳米纤维的常用方法,所制备的纳米纤维膜具有孔隙率高㊁结构及组成可控㊁电解液润湿性好等优点[30],将其应用到锂硫电池的隔膜改性中可以与功能材料协同改善电池缺陷,大幅提高电池性能㊂Z h u[31]等首次使用静电纺丝法制备了P A N/氧化石墨烯(G O)复合纳米纤维膜㊂P A N极性强,可纺性好;G O中的含氧负电基团,可作为L i+的迁移位点,同时利用同种电荷的静电排斥作用抑制了S2-n的迁移,从而减少了电池的自放电现象㊂实验结果表明,通过电纺制备的P A N/G O复合纳米纤维膜比C e l g a r dP P 隔膜具有更高的孔隙率和更好的电解液浸润性㊂使用P A N/G O纤维膜组装的锂硫电池在2C的高电流密度下比容量可以达到350m A h/g,而使用C e l g a r dP P 隔膜的电池比容量只能达到150m A h/g,说明复合纳米纤维膜大大提高了活性物质的利用率㊂Z h u等[32]还制备了具有双功能的双层P V D F纳米纤维膜,其结构示意图如图5(a)所示㊂P V D F因为其具有良好的化学稳定性和热稳定性[33-34],在电池隔图5(a)r G O(还原氧化石墨烯)-P V D F/P V D F隔膜结构示意图;(b)采用P P㊁P V D F和r G O-P V D F/P V D F隔膜的L i-S电池的循环性能示意图[32]F i g5rG O-P V D F/P V D F m e m b r a n es t r u c t u r ed i a g r a m a n ds c h e m a t i cd i a g r a m o f c y c l e p e r f o r m a n c eo fL i-Sb a t t e r i e sw i t hP P,P V D Fa n d r G O-P V D F/P V D F m e m b r a n e s[32]35020杜宗玺等:锂硫电池隔膜的应用研究进展膜领域一直备受青睐㊂因此,当导电r G O与P V D F结合形成双层隔膜时,P V D F可以很好地保持结构的完整性,而r G O结合层则可以在正极区域 捕捉 多硫化物㊂如图5(b)所示,使用r G O-P V D F/P V D F复合膜的电池在经过200次循环后仍然保持较高的电池容量,说明该隔膜更具有循环稳定性,r G O对 穿梭效应 的遏制大大降低了电池的容量衰减㊂L i n等[35]用静电纺丝法制备了新型P V D F/聚(4-苯乙烯磺酸)锂(P V D F/P S S L i)复合膜,有效地阻止了多硫化物在正负极区域之间往返迁移㊂复合膜的制备原理如图6所示㊂首先通过静电纺丝得到结构形貌良好的P V D F纳米纤维膜,然后将其浸渍到P S S L i溶液和交联剂中,通过控制溶液的量形成一个三明治夹层结构,再经过加热加压得到P V D F/P S S L i复合膜㊂图6 P V D F/P S S L i隔膜制备的原理示意图[35]F i g6S c h e m a t i c d i a g r a mo f p r e p a r a t i o n p r i n c i p l e o f P V D F/P S S L i d i a p h r a g m[35]在复合膜中磺酸基团为吸电子基团,对多硫阴离子具有化学吸附作用,同时P S S L i极大地填补了纳米纤维之间的孔隙并很好地覆盖了它们,磺酸基团使纳米纤维具有更强的极性和化学键,减少了纳米纤维的无序性和聚合物链之间的距离,从而提高了隔膜的结晶度㊂高结晶度膜的聚合物链之间存在较强的相互作用,在电池循环过程中对多硫化物穿梭具有较好的抑制作用㊂将该膜组装到电池中进行电化学测试,在0.2C的放电倍率下,首圈电池容量可以达到1194m A h/g,平均库仑效率97%;当放电倍率增加到0.5C时,电池表现出了优良的循环性能,在200次充放电循环过程中,每周期的容量衰减率仅为0.26%㊂刘家辉等[36]用静电纺丝法制备P A N/P V D F复合纳米纤维膜,具有三维网状结构,孔隙丰富,为无机粒子的填充提供了条件㊂再通过真空抽滤的方式将S u-p e rP㊁S i O2纳米颗粒和羧基化纳米纤维素抽滤到隔膜上,组装后与普通锂硫电池相比,电化学性能有明显提升㊂该隔膜在0.2C放电倍率下测试初始放电容量达到1268m A h/g,这是因为S u p e rP在隔膜上形成了三维导电网络,将被吸附的多硫化物进行充分活化,减少了活性物质的损失;而S i O2纳米颗粒可以对多硫化物进行化学吸附,同时,还能防止填充在网络结构中的导电碳黑颗粒掉落,造成电池短路㊂G u o等[37]通过静电纺丝法制备了一种独立的㊁柔性的T i4O7/C纳米纤维阻隔层(T C N F s),可以有效地抑制多硫化物的穿梭,降低活性物质的损失㊂他们首先将T i O2纳米颗粒超声分散在有机溶剂N,N-二甲基甲酰胺(D M F)中,再加入P A N和聚乙烯吡咯烷酮(P V P),制得纺丝溶液,通过电纺技术得到纳米纤维膜㊂将掺杂了T i O2的纳米纤维膜进行预氧化和煅烧,得到T C N F s㊂T C N F s阻隔层对多硫化物具有物理屏蔽和化学吸附双重作用㊂大体积㊁高电导率的三维C N F s网络有助于多硫化物转化和电子转移,亲硫T i4O7与可溶性长链多硫化物具有较强的化学键合,有助于减少多硫化物的溶解,提高库仑效率㊂在锂硫电池中,T C N F s阻隔层显示出了优异的电化学性能,在1C的高电流密度下,1000次循环后仍可获得560m A h/g的容量㊂即使在3C的电流密度下,在2500个循环周期内,容量衰减仅为0.03%㊂目前采用静电纺丝法制备的隔膜,其孔径的大小和分布难以精确控制,因此无法实现对多硫化物和锂离子的高效筛分㊂通过表面改性或工艺参数调控来提高对隔膜孔径的控制是其主要的研发方向㊂此外,静电纺丝隔膜力学性能低是其另一个显著缺陷㊂因此,通过表面改性或其他热处理来提高静电纺丝微孔隔膜的力学性能也是其未来的研发方向㊂3结语随着科技的进步发展,多元化的电子产品逐渐成为人们生活中的常备品和必需品,大量电子产品的涌入直接导致社会对能量的需求激增,传统的电池对于当前的形势表现的后继乏力,而锂硫电池因其高理论比容量被看做是未来最有发展前景的储能系统,近十年来人们对锂硫电池进行了广泛的探索和研究,取得了大量的突破和进展,但是由于锂硫电池自身存在的缺陷,导致其商业化㊁批量化生产并不容易㊂减轻多硫化物的穿梭效应㊁促进硫的利用㊁保护负极锂是改进锂硫电池缺陷的主要研究思路,皆可以电池隔膜为立足点进行研究㊂现有的商业化隔膜在功能上显然无法满足锂硫电池的需要,因此通过隔膜功能化改性实现电池的高硫利用率㊁高库仑效率和高循环稳定性是未来先进锂硫电池的发展方向之一㊂与涂覆或复合改性商业隔膜的传统方法相比,用静电纺丝技术制备的隔膜具有三维网状结构,电解液持液率高,且比表面积大,450202021年第2期(52)卷孔隙分布和厚度均可通过纺丝工艺参数进行调控,可以充分利用空间效应㊁化学吸附和静电效应协同阻隔多硫化物的穿梭㊂若能清楚纳米纤维膜原料㊁工艺参数及改性方法对隔膜性能的影响机制,就可以在制备过程中实现对功能化电池隔膜的精准调控,从而提升锂硫电池的能量密度㊁循环稳定性及使用寿命,将锂硫电池隔膜的改性思路拓展到生产工艺上㊂但由于可用于静电纺丝的聚合物种类有限且产业化生产技术不够成熟,限制了此类功能性隔膜的基底结构和量化生产,相信未来静电纺丝技术的革新将会大大加快锂硫电池隔膜的研究进展㊂参考文献:[1] H a oG u a n n a n,Z h a n g H a o,C h e nX i a o h o n g,e t a l.E n e r g ys t o r a g em e c h a n i s mo fL i F e P O4/a c t i v a t e d c a r b o nc o m p o s-i t em a t e r i a l s[J].B a t t e r i e,2011,41(4):177-180.(i nC h i-n e s e)郝冠男,张浩,陈晓红,等.L i F e P O4/活性炭复合材料的储能机理[J].电池,2011,41(4):177-180.[2]M a r m o r s t e i nD,Y uT H,S t r i e b e lK A,e t a l.E l e c t r o-c h e m i c a l p e r f o r m a n c eo fl i t h i u m/s u l f u rc e l l s w i t ht h r e ed i f fe r e n t p o l y m e r e l e c t r o l y t e s[J].J o u r n a l of P o w e rS o u r c e s,2000,89(2):219-226.[3]M a n t h i r a m A,F uY,S uS.C h a l l e n g e sa n d p r o s p e c t so fl i t h i u m-s u l f u r b a t t e r i e s[J].A c o u n t s o f C h e m i c a l R e-s e a r c h,2012,46(5):1125-1134.[4] D i a oY a n,X i eK a i,H o n g X i a o b i n,e t a l.T h em e c h a n i s ma n a l y s i s a n dr e s e a r c hs t a t u so fs u l f u ra n o d e p e r f o r m a n c ea t t e n u a t i o n i nL i-Sb a t t e r y a r e s u mm a r i z e d[J].Ac t a C h i m-i c a S i n i c a,2013,71(4):508-518.(i nC h i n e s e)刁岩,谢凯,洪晓斌,等.L i-S电池硫正极性能衰减机理分析及研究现状概述[J].化学学报,2013,71(4):508-518.[5] B a iY u n.S t u d y o n m o d i f i c a t i o no f p o l y o l e f i ns e p a r a t o ro fl i t h i u m s u l f u r b a t t e r y[D].H a r b i n:H a r b i nI n s t i t u t e o f T e c h n o l o g y,2018(i nC h i n e s e).白赟.用于锂硫电池的聚烯烃隔膜改性研究[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,2018.[6] L iY,Z h u J,Z h uP,e t a l.G l a s s f i b e r s e p a r a t o r c o a t e db yp o r o u sc a r b o nn a n o f i b e rd e r i v e df r o mi mm i s c i b l eP A N/P MMAf o r h i g h-p e r f o r m a n c e l i t h i u m-s u l f u rb a t t e r i e s[J].M e m b r a n eS c i e n c e,2018,552:31-42.[7] R u iX,J u nL,K h a l i lA.P r o g r e s s i n m e c h a n i s t i cu n d e r-s t a n d i n g a n dc h a r a c t e r i z a t i o nt e c h n i q u e so fL i-S b a t t e r i e s[J].A d v a n c e dE n e r g y M a t e r i a l s,2015,5:1500408. [8] W uF,C h e n J,L i L,e t a l.I m p r o v e m e n t o f r a t e a n d c y c l ep e r f o r m e n c eb y r a p i d p o l y a n i l i n ec o a t i n g o fa MW C N T/ s u l f u r c a t h o d e[J].J o u r n a l o f t h eP h y s i c a lC h e m i s t r y C, 2011,115(49):24411-24417.[9] Z h a n g R,C h e n g XB,Z h a oCZ,e t a l.C o n d u c t i v en a n o-s t r u c t u r e d s c a f f o l d s r e n d e r l o wl o c a l c u r r e n t d e n s i t y t o i n-h i b i t l i t h i u m d e n d r i t e g r o w t h[J].A d v a n c e d m a t e r i a l s,2016,28:2155-2162.[10] S c h u s t e rJ,H eG,M a n d l m e i e rB,e ta l.S p h e r i c a lo r-d e r e d m e s o p o r o u sc a r b o nn a n o-p a r t i c l e s w i t hh i g h p o-r o s i t y f o r l i t h i u m-s u l f u rb a t t e r i e s[J].A n g e w a n d t eC h e-m i eI n t e r n a t i o n a lE d i t i o ni n E n g l i s h,2012,51:3591-3595.[11] W uB,J i a n g X,X i a oL,e t a l.E n h a n c e d c y c l i n g s t a b i l i t yo fs u l f u rc a t h o d e s u r f a c e-m o d i f i e d b y p o l y(n-m e t h-y l p y r r o l e)[J].E l e c t r o c h i m i c a A c t a,2014,135:108-113.[12] C h e nF e i,S u nX u d o n g.A p p l i c a t i o n p r o g r e s s o fm o d i f i e ds e p a r a t o r o f l i t h i u ms u l f u r b a t t e r y[J].J o u r n a l o f S h e n y-a n g I n s t i t u t e o fE n g i n e e r i n g,2019,15(3):278-282+288(i nC h i n e s e).陈菲,孙旭东.锂硫电池改性隔膜应用进展[J].沈阳工程学院学报(自然科学版),2019,15(3):278-82+288.[13] L iH a i m i n g,L y uR u i h u a.R e s e a r c h p r o g r e s s o f s e p a r a t o rm o d i f i c a t i o no f l i t h i u m s u l f u rb a t t e r y[J].J i n g X i H u aG o n g,2020(1):63-69(i nC h i n e s e).黎海明,吕瑞华.锂硫电池隔膜改性研究进展[J].江西化工,2020,(1):63-69.[14] X uR u i,Z h a oM e n g,H u a n g J i a q i.R e v i e wo n a p p l i c a t i o no f c o m p o s i t e s e p a r a t o r i nL i t h i u m-s u l f u rb a t t e r y[J].E n-e r g y S t o r a g eS c i e n c ea n dT e c h n o l o g y,2017,6(3):433-450(i nC h i n e s e).许睿,赵梦,黄佳琦.复合隔膜在锂硫电池中的应用评述[J].储能科学与技术,2017,6(3):433-450.[15] X uZ h a o,Y o uH u i h u i,Z h a n g L e i,e t a l.P r o g r e s s i n t h ea p p l i c a t i o no f p o l y s u l f i d eb a r r i e r l a y e r i nl i t h i u m s u l f u rb a t t e r i e s[J].N e w C a r b o n M a t e r i a l s,2017,32(2):97-105(i nC h i n e s e).徐朝,游慧慧,张磊,等.多硫化物阻隔层在锂硫电池中的应用研究进展[J].新型炭材料,2017,32(2):97-105.[16] Y a n g K a i,Z h a n g S h e n g n a n,H a n d o n g m e i,e t a l.M u l t i-f u n c t i o n a l l i t h i u m-s u l f u rb a t t e r y s e p a r a t o r[J].P r og r e s si nC h e m i s t r y,2018,30(12):1942-1959(i nC h i n e s e).杨凯,章胜男,韩东梅,等.多功能锂硫电池隔膜[J].化学进展,2018,30(12):1942-1959.[17] C h u n g SH,M a n t h i r a m A.B i f u n c t i o n a l s e p a r a t o rw i t h al i g h t-w e i g h t c a r b o n-c o a t i n g f o r d y n a m i c a l l y a n ds t a t i c a l-l y s t a b l e l i t h i u m-s u l f u r b a t t e r i e s[J].A d v a n c e dF u n c t i o n-a lM a t e r i a l s,2014,24:5299-5306.[18] C h u n g S H,M a n t h i r a m A.H i g h-p e r f o r m a n c eL i-Sb a t-t e r i e sw i t ha nu l t r a-l i g h t w e i g h tMW C N T-c o a t e ds e p a r a-t o r[J].T h e J o u r n a l o f P h y s i c a l C h e m i s t r y L e t t e r s,2014,5(11):1978-1983.[19] S uY,M a n t h i r a m A.An e wa p p r o a c ht o i m p r o v ec y c l ep e r f o r m a n c eo fr e c h a r g e a b l el i t h i u m-s u l f u rb a t t e r i e sb yi n s e r t i n g a f r e e-s t a n d i n g MW C N Ti n t e r l a y e r[J].C h e m i-c a lC o mm u n i c a t i o n s(C a m b r id g e,E n g l a n d),2012,48(70):8817-8819.[20] L i n W,C h e nY,L iP,e t a l.E n h a n c e d p e r f o r m a n c eo fl i t h i u m s u l f u rb a t t e r y w i t h ar e d u c e d g r a p h e n eo x i d ec o a t i n g s e p a r a t o r[J].J o u r n a l o f t h eE l e c t r o c h e m i c a l S o c i-55020杜宗玺等:锂硫电池隔膜的应用研究进展。

第40卷第4期2021年4月硅㊀酸㊀盐㊀通㊀报BULLETIN OF THE CHINESE CERAMIC SOCIETY Vol.40㊀No.4April,2021锂硫电池正极材料的研究进展查㊀成,张天宇,季雨辰,刘树和(昆明理工大学冶金与能源工程学院,昆明㊀650093)摘要:世界能源短缺危机日益严重,发展可再生能源成为必然趋势,而储能系统的研究则成为其中的关键㊂另外,锂离子电池在电子设备中有着重要的作用,但是其较低的理论比容量,使之难以满足大型电子设备的需求㊂锂硫电池具有数倍于锂离子电池的理论比能量密度(2600Wh㊃kg -1)和理论比容量(1675mAh㊃g -1),而且单质硫储量丰富㊁价格低廉,因此锂硫电池是非常具有应用前景的储能器件㊂正极材料对锂硫电池性能具有重要的影响,并得到广泛研究㊂本文综述了近年来硫/碳㊁硫@碳/金属化合物㊁硫/杂原子掺杂碳以及负载催化剂的硫/碳等各类复合材料在锂硫电池中的研究进展,并对其发展进行了展望㊂关键词:锂硫电池;硫正极;复合材料;电池结构;电化学性能中图分类号:O646㊀㊀文献标志码:A ㊀㊀文章编号:1001-1625(2021)04-1352-09Research Progress of Cathode Materials for Lithium-Sulfur BatteryZHA Cheng ,ZHANG Tianyu ,JI Yuchen ,LIU Shuhe(Faculty of Metallurgy and Energy Engineering,Kunming University of Science and Technology,Kunming 650093,China)Abstract :With the world energy shortage crisis becoming more and more serious,the development of renewable energy has become an inevitable trend,and the research of energy storage system has become a key issue.Lithium-ion battery plays an important role in electronic equipment,but its low theoretical specific capacity makes it difficult to meet the needs of large scale electronic equipment.With theoretical specific energy density (2600Wh㊃kg -1)and theoretical specific capacity (1675mAh㊃g -1)several times higher than those of lithium-ion battery,source-abundance and low price of sulfur,lithium-sulfur battery is a very promising energy storage device.Cathode materials have an important impact on the performance of lithium-sulfur batteries,which have been widely studied.In this paper,the recent research progress of sulfur /carbon composites,sulfur@carbon /metal compounds composites,sulfur /heteroatom doped carbon composites and sulfur /carbon composites loaded with catalysts in lithium-sulfur batteries was reviewed,and their future development was prospected.Key words :lithium-sulfur battery;sulfur cathode;compound material;battery structure;electrochemical performance收稿日期:2020-12-09;修订日期:2021-01-19基金项目:国家自然科学基金(51264016);昆明理工大学分析测试基金(2020M20192202131)作者简介:查㊀成(1996 ),男,硕士研究生㊂主要从事锂硫电池正极材料的研究㊂E-mail:825539861@通信作者:刘树和,副研究员㊂E-mail:2538234121@0㊀引㊀言随着科技的发展,电化学储能技术和器件已经成为材料领域必不可少的要素㊂传统的锂离子电池具有长循环寿命㊁低污染㊁低成本㊁无记忆效应等优点,是各类电子设备最主要的供能装置㊂在锂离子二次电池中,相对于负极材料来说,低比容量的正极材料一直是制约其发展的主要因素㊂因此,探索新型的正极材料,研发具有更高能量密度的新型二次电池体系是十分必要的㊂在目前已知的正极材料当中,单质硫具有较高的理论比容量1675mAh㊃g -1,与金属锂负极构成的锂硫电池的理论能量密度高达2600Wh㊃kg -1,是传统锂离子电池的3~5倍[1]㊂同时,相对于常见的锂离子电池正极材料,如LiCoO 2㊁LiMnO 2㊁LiFePO 4等,单质硫具有价格低廉㊁安全性高㊁环境友好㊁分布广泛等特点,是一种具有广泛应用前景的正极材料㊂因此,锂硫电第4期查㊀成等:锂硫电池正极材料的研究进展1353㊀池正极材料的研究,成为近些年储能材料研究的一个热点㊂尽管具有上述明显的优点,锂硫电池正极材料也存在着一些亟待解决的问题,比如:(1)单质S 和放电产物(Li 2S n ,1ɤn ɤ2)在常温下较低的离子/电子导电性,严重影响了电池的功率密度和S 的利用率[2-5];(2)锂离子与硫电极在充放电过程中发生的反应是多步反应,反应产生的中间产物多硫化锂(Li 2S n ,4ɤn ɤ8)容易溶解在有机电解液中,并且在浓度梯度下发生 穿梭效应 产生枝晶,腐蚀金属锂负极导致正极活性物质的流失和严重的自放电现象,造成电池容量的快速衰减[6-9];(3)电池的充放电过程中,S 正极会发生体积的膨胀和收缩,导致正极材料结构的崩塌[10-13],从而引起电池容量的快速衰减㊂图1㊀锂硫电池充放电工作原理示意图Fig.1㊀Schematic diagram of charge and discharge principle of lithium-sulfur battery 上述问题严重制约了锂硫电池的商业化应用㊂为了克服锂硫电池正极材料的这些缺陷,正极材料的改性得到广泛研究,并取得较大进展㊂锂硫电池的反应原理是氧化还原反应,其充放电工作原理如图1所示㊂锂硫电池放电时,负极失去电子生成Li +,Li +通过电解液迁移到正极表面,硫通过外电路得到电子与Li +形成硫化物㊂充电时,电极的反应过程与放电时相反㊂正负极反应过程中的电势差为锂硫电池的放电/充电电压[14-15]㊂锂硫电池的电极反应如式(1)~式(6)所示㊂正极:S 8+2Li ++2e -⇌Li 2S 8(1)3Li 2S 8+2Li ++2e -⇌4Li 2S 6(2)2Li 2S 6+2Li ++2e -⇌3Li 2S 4(3)Li 2S 4+2Li ++2e -⇌2Li 2S 2ˌ(4)Li 2S 2+2Li ++2e -⇌2Li 2Sˌ(5)负极:2Li⇌2Li ++2e -(6)早期的锂硫电池正极材料结构简单,电池性能并不出色㊂在进一步的研究中,采用了相对复杂的电极材料和结构,由此锂硫电池的性能得到了很大提升㊂本文从硫/碳㊁硫@碳/金属化合物㊁硫/杂原子掺杂碳以及负载催化剂的硫/碳等各类复合材料在锂硫电池中的研究进展进行综述,并对其发展进行了展望㊂1㊀硫/碳复合材料在锂硫电池正极材料的研究中,硫/碳复合材料仍然是研究的热点㊂硫/碳复合材料中,碳材料构建的导电网络可以改善单质硫自身导电性差的缺陷,从而提高材料导电性㊂碳材料的多孔特性可以使硫均匀分布到碳材料孔隙中,从而提高硫的负载量㊂碳材料自身具有的机械强度,在一定程度上能够减轻充放电过程中电极体积的膨胀和收缩㊂1.1㊀自支撑硫/碳复合材料碳材料,如碳纳米管㊁碳纳米纤维㊁碳布和石墨烯[16-20]等,每种碳材料之间都容易互相交织在一起形成导电网络,这种结构不仅有利于电子的转移,提高硫的利用率,并且还能够提供一定的机械支撑,来缓冲硫元素体积的变化㊂因此,这些碳材料被广泛应用在自支撑电极的构建上㊂Yuan 等[21]制备了短多壁碳纳米管(MWCNT)和长碳纳米管(VACNT)相结合的分层独立碳纳米管,短多壁碳纳米管为导电骨架,长碳纳米管为导电网络,同时作为机械性的自支撑结构,如图2所示㊂单层独立碳纳米管的载硫量达到6.3mg㊃cm -2,三层碳纳米管相叠加载硫量达到17.3mg㊃cm -2㊂在0.05C 倍率下,该电极首次放电比容量为995mAh㊃g -1,循环150次后容量保持率为97%,表现出了良好的循环性能㊂Li 等[22]用聚丙烯腈(PAN)和聚苯乙烯(PS)作为前驱体制备碳纳米纤维,如图3所示㊂纤维相互交织在一起形成导电网络,利于电子的转移,同时纤维上所形成的孔隙可以储存较多的硫(质量分数为85.1%)㊂在0.1C 倍1354㊀新型功能材料硅酸盐通报㊀㊀㊀㊀㊀㊀第40卷率下,该电极首次放电比容量为1314mAh㊃g -1,在2C 倍率下放电比容量仍然可以达到363mAh㊃g -1㊂Miao 等[23]将废旧衣物碳化后得到多孔碳布,然后将硫负载至碳布上,得到的复合材料首次放电比容量达到1100mAh㊃g -1,经过50次循环后,容量保持率达到96%,展现出了较好的循环稳定性㊂Zhang 等[24]通过微乳液组装法制备了三维多孔石墨烯@C 3N 4复合材料(GCN),用作锂硫电池的正极材料㊂该复合材料内部的油乳化液作为软模板,形成孔隙以容纳硫,使复合材料的硫质量含量高达82%㊂同时坚固且多孔的三维石墨烯框架提供了高效的电子/锂离子传输途径,实现了快速动力学,并使该材料具有良好的结构完整性㊂S /GCN 电极在10C 大倍率下,首次放电比容量仍有612mAh㊃g -1,在0.3C 倍率下循环800次后,每次的容量衰减率仅为0.017%㊂图2㊀自支撑碳纳米管正极制备过程示意图[21]Fig.2㊀Schematic diagram for preparation process of self-supporting carbon nanotube cathode[21]图3㊀自支撑的多通道碳纳米纤维SEM 照片[22]Fig.3㊀SEM images of self-supporting carbon nanofibers [22]1.2㊀多孔碳载硫结构多孔碳具有导电性好,孔隙结构(比表面积㊁孔径分布和孔容等)易于调节等优势㊂不同孔径的碳孔在复合材料中起到的作用不同:大孔(孔径>50nm)一般充当电解质的容器,容纳足够多的电解质以促进电化学反应;介孔(2nmɤ孔径ɤ50nm)可以形成电解质的通道,促进离子间的传递;微孔(孔径<2nm)则对活性物质硫有吸附作用㊂多孔碳中的孔壁作为单质硫支撑骨架增强其电子导电性,孔隙起到物理限域的作用来吸附多硫化物㊂通过调节孔隙数量和孔径大小,可以缓解硫元素在反应过程中因体积变化所带来结构的破坏和坍塌㊂因此,多孔碳材料在锂硫电池正极材料中有着广泛的应用㊂Zhong 等[25]在密闭的高温高压状态下,对大米做碳化处理,得到一种纳米或微米级相互连接的多孔碳结构(PRC)㊂这种碳材料的比表面积达1492.2m 2㊃g -1,孔隙率达到了85.1%,可容纳高达4mg㊃cm -2的硫㊂相互连接的孔隙为电子传递提供了导电通道,同时又可以容纳足够多的电解质以促进电化学反应㊂在0.2C 倍率下,PRC /S 电极首次放电比容量为1257.2mAh㊃g -1,循环500次后放电比容量为821mAh㊃g -1㊂性能远胜于同等条件下的三维还原氧化石墨烯(3D S /rGO)电极㊂Li 等[26]采用模板法和纳米喷涂表面涂覆法制备了高度有序的介-微孔核壳碳结构(MMCS)㊂该材料的内核结构具有较高孔容,总孔容为1.26cm 3㊃g -1,可以负载较多的硫(质量分数为72%),同时具有高度有序的导电通道,增加了材料的导电性;外壳结构则作为物理屏障限制了多硫化物的扩散㊂S /MMCS 电极在0.5C 倍率下,起始放电比容量为1037mAh㊃g -1,循环200次后放电比容量仍然达到837mAh㊃g -1,容量保持率为80%,即每圈的容量衰减率为0.1%㊂试验结果表明,该复合电极中的多硫化物向电解质中的扩散可以极大地减少㊂Schuster 等[27]制备了具有高孔容(2.32cm 3㊃g -1)和高比表面积(2445m 2㊃g -1)的球形介孔碳㊂然后,在155ħ将硫注入到这些碳球的介孔(3.1~6nm)中,得到硫的质量含量为49.7%的硫/碳复合材料㊂在1C 倍率下,该电极首次放电比容量为1200mAh㊃g -1,100次循环后容量保持率为61%㊂提高碳球中硫的负载量至质量分数为61.4%,电极的首次放电比容量为1070mAh㊃g -1,100次循环后容量保持率为65%㊂Xia 等[28]以铁苏叶为原料,采用醋酸清洁其空腔中的灰分,从而避免孔隙堵塞的问题,制备了生物基多孔碳材料(FCB)㊂该材料具有介孔和微孔结构,为硫的储存提供天然高效的空间并缓冲体积膨胀,其比表面积达到2954m 2㊃g -1,孔体积达到1.39cm 3㊃g -1㊂由S /FCB 复合材料做成的正极在0.1C 倍率下首次放电比容量为1317mAh㊃g -1,循环㊀第4期查㊀成等:锂硫电池正极材料的研究进展1355 200次后放电比容量仍有790mAh㊃g-1,每次循环的容量衰减率仅为0.068%㊂2㊀硫@碳/金属化合物复合材料某些金属化合物(如金属氧化物㊁金属硫化物和金属氮化物等)拥有极性的金属-非金属化学键从而提供了大量的活性位点,对多硫化物有吸附作用,因此可应用于锂硫电池的正极材料中㊂2.1㊀硫@碳/金属氧化物金属氧化物,如TiO2㊁MnO2㊁Co3O4㊁V2O5㊁MoO2和MgO等,由于具有金属阳离子和氧阴离子,表面存在大量极性位点,因此是有效的多硫化物吸附剂㊂与非极性碳材料不同,具有强极性的金属氧化物被认为可以形成较强的化学键,因此能有效地将多硫化物限制在正极中[29]㊂Liang等[30]制备了MnO2纳米片作为多硫化物的吸附材料㊂首先Li2S n(n>2)与MnO2反应形成表面结合的硫代硫酸盐基团,然后Li2S n与硫代硫酸盐基团继续反应形成连多硫酸盐(无机硫化物在氧化成硫酸盐过程中形成的中间体),并最终转化为不溶性的Li2S2/Li2S,从而实现对可溶性Li2S n的固定㊂该工艺抑制了多硫化物的 穿梭效应 ,减少了充放电过程中活性物质的损失,提高了硫的利用率㊂含硫质量分数为75%的S/MnO2复合电极在0.2C倍率下,首次放电比容量为1120mAh㊃g-1,循环200次后仍有1030mAh㊃g-1的高放电比容量㊂Wei等[31]通过原位碳热还原法制备了介孔Magnéli相的Ti4O7微球基体(MM-1)㊂该材料具有较高的比表面积(197.2m2㊃g-1)和孔体积(0.39m3㊃g-1),平均孔径为20.4nm㊂分析得出Ti4O7微球的多孔结构提供了物理导电网络,提高了材料导电性㊂并且材料表面的氧空位形成了Ti-S键,增强了对多硫化锂的化学吸附,限制了多硫化锂在电解液中的溶解㊂该S/MM-1复合电极在0.1C倍率下,初始放电比容量为1320mAh㊃g-1,在0.5C倍率下初始放电比容量为1289mAh㊃g-1,200次循环后的放电比容量为913mAh㊃g-1㊂Yang等[32]以三维ZnO纳米晶须为模板,采用化学气相沉积法合成了ZnO内嵌铁蒺藜状复合碳材料(TCS/ZnO),如图4(a)所示㊂ZnO纳米颗粒具有强的化学吸附特性,通过极性相互作用, ZnO将多硫化锂限制在其表面㊂同时具有独特三维铁蒺藜状的碳壳晶须提供了导电网络,增加了材料导电性;并且,中空的内部结构可以容纳硫体积的膨胀㊂S@TCS/ZnO电极在0.2C倍率下,初始放电比容量为1284mAh㊃g-1,100次循环后放电比容量为815mAh㊃g-1,S@TCS/ZnO和S/TCS电极的循环性能如图4(b)所示㊂图4㊀TCS/ZnO的SEM照片和不同电极在0.2C倍率下的循环性能[32]Fig.4㊀SEM image of TCS/ZnO and cycling performance of different electrodes at0.2C rate[32]2.2㊀硫@碳/金属硫化物随着金属硫化物的制备方法日渐完善,金属硫化物被用于锂硫电池正极当中㊂金属硫化物由金属阳离子和硫阴离子组成,其中的金属阳离子与多硫化锂有较强的吸附作用,因此可以限制多硫化锂的溶解㊂Zhang等[33]将FeS2加入到石墨烯中并作为正极材料,通过FeS2与多硫化锂(Li2S n)反应生成Li2FeS2+n 活性络合物,如式(7)所示,极大地减少了溶解的多硫化物的扩散,展现出了良好的化学吸附特性㊂添加FeS2的锂硫电池在0.5mA㊃cm-2首次放电比容量为1230mAh㊃g-1,循环200次后放电比容量为1356㊀新型功能材料硅酸盐通报㊀㊀㊀㊀㊀㊀第40卷706mAh㊃g-1,表现出了良好的循环性能㊂Li等[34]通过微波热合成法,合成了含NiS2的氧化石墨烯复合材料(NiS2/rGO)并负载硫制成正极片㊂试验发现NiS2与多硫化锂有很强的化学键合作用,可以吸附多硫化锂,表明NiS2具有良好的化学吸附特性㊂另外,石墨烯的加入增加了材料的导电性㊂在1C倍率下S@NiS2/rGO电极首次放电比容量为952.6mAh㊃g-1,循环800次后放电比容量仍然可以达到400mAh㊃g-1,每圈的库伦效率约为98%,电极循环性能优于同等条件下的氧化石墨烯/硫(S/rGO)电极㊂Lei等[35]采用水热法合成了WS2包覆碳纳米纤维(CNFs)的复合材料(C@WS2)㊂WS2具有极性,可以与多硫化锂反应,限制多硫化锂的溶解,从而达到化学吸附的目的,结果如图5(a)所示㊂同时,相互交织的碳纳米纤维构成了导电网络,增加了材料的导电性㊂C@WS2/S电极在0.1C倍率下,首次放电比容量达到1501mAh㊃g-1,在3C高倍率下首次放电比容量达到450mAh㊃g-1,如图5(b)所示㊂FeS2+Li2S n⇌Li2FeS2+n(7)图5㊀对Li2S6的吸附试验和C@WS2/S电极在不同倍率下的性能[35]Fig.5㊀Adsorption experiment of Li2S6and performance of C@WS2/S electrode at different rates[35]2.3㊀硫@碳/金属氮化物金属氮化物由金属阳离子和氮阴离子组成,如TiN㊁VN等㊂这些材料具有良好的导电性,同时对多硫化物具有一定的化学吸附特性,因此被用于锂硫电池正极材料中㊂Hao等[36]通过蚀刻的方法制备了多孔氮化钛(TiN)复合材料,并用于锂硫电池正极中㊂TiN与多硫化锂反应生成了Ti-S键和N-S键,具有良好的化学吸附性㊂TiN的多孔结构提供了物理导电网络,提高了材料导电性㊂该电极在0.5C倍率下首次放电比容量为1012mAh㊃g-1,在5C高倍率下首次放电比容量仍有550mAh㊃g-1,表现出良好的循环性能㊂该方法为开发高性能锂电池提供了一种简单有效的思路㊂Sun 等[37]制备了一种导电多孔氮化钒纳米带(VN)/石墨烯复合材料,并用于制备锂硫电池正极材料㊂独立的三维石墨烯结构有利于电子和锂离子的传输,通过电化学测试和理论计算证明VN不仅表现出对多硫化锂的强化学锚定,而且加速了氧化还原反应动力学㊂这可归因于极性VN与Li2S6反应形成的V-S和N-Li键对多硫化锂极强的化学吸附作用㊂另外,VN还含有少量的V-N-O和V-O键,对多硫化锂具有较强的亲和作用㊂S@VN/G电极在0.2C倍率下,首次放电比容量为1471mAh㊃g-1,循环100次后放电比容量仍有1252mAh㊃g-1,此种设计为过渡金属氮化物的电化学储能开辟了一个新的方向㊂3㊀硫/杂原子掺杂碳复合材料杂原子,如氮㊁硼㊁磷㊁氧[38-41]等,由于它们与多硫化锂有强烈的亲和作用,可以用于吸附多硫化锂;同时,杂原子的加入可以增加碳材料的导电性㊂因此,碳材料的杂原子掺杂是一种很有前景的改善锂硫电池性能的方法㊂Chen等[42]通过有机缩合反应,制备了由共价有机骨架(COF)衍生的多孔碳纳米管网络,并将硼和氧杂原子均匀地掺杂在整个多孔碳纳米管中,得到了硼㊁氧共掺杂多孔碳纳米管(BOC@CNT)㊂这种硼㊁氧共掺杂碳纳米管促进了锂离子的快速扩散,并提供了大量活性位点,提高材料导电性的同时又具有对多硫化锂的㊀第4期查㊀成等:锂硫电池正极材料的研究进展1357化学吸附作用㊂该复合材料中硫的质量含量为68.5%㊂BOC@CNT/S电极在0.2C倍率下循环200次后放电比容量仍能达到1077mAh㊃g-1,在1C倍率下循环500次后,放电比容量仍然高达794mAh㊃g-1㊂Kim 等[43]通过水热合成法和热处理工艺将分散良好的氧化铈纳米晶体锚定在石墨烯上,再经过热处理工艺将磷掺杂在石墨烯中,从而合成了氧化铈纳米晶/磷掺杂石墨烯纳米复合材料(CeO2/PG)用作载硫材料㊂磷的掺杂可以为多硫化锂的俘获提供足够数量的活性位点,同时增强了石墨烯纳米片的整体导电性㊂S@CeO2/PG 复合材料中硫转化过程如图6所示㊂此外,石墨烯片上分散良好的氧化铈纳米晶体可以有效抑制石墨烯片的重叠,为硫的掺入提供足够的空间,因而复合材料中硫的质量含量高达72.3%㊂S@CeO2/PG电极在0.1C 倍率下首次放电比容量为1287mAh㊃g-1,在1C倍率下循环100次后的放电比容量仍有577mAh㊃g-1㊂Zhou等[44]采用自牺牲模板法制备了氮掺杂多孔碳/MXene基(N-PC/Ti3C2)纳米片三维复合材料,其中二甲基咪唑钴(ZIF-67)作为自牺牲模板使复合材料具有三维结构,便于电解液渗透㊂合成出的吡啶氮对多硫化锂具有强的吸附作用,吡啶氮上吸附的多硫化锂被MXene表面的羟基进一步氧化,形成了硫代硫酸盐和连多硫酸盐㊂同时N原子又提供了额外的自由电子,进一步提高了碳材料的导电性㊂该复合材料中硫的质量含量高达80%,S@N-PC/Ti3C2电极在0.1C倍率下首次放电比容量为1107mAh㊃g-1,在800次循环后每圈的电池容量衰减率仅为0.04%㊂Zhou等[45]制备了氮和硫共掺杂的3D石墨烯海绵并负载硫化锂作为无粘结剂的电极㊂材料中相互关联的3D石墨烯网络可以加快电子和离子转移,同时氮原子和硫原子对多硫化锂具有较强的化学亲和力,能更好地吸附多硫化锂,从而改善锂硫电池的电化学性能㊂此材料制成的电极在0.2C倍率下首次放电比容量为1200mAh㊃g-1,2C倍率下首次放电比容量为430mAh㊃g-1,展现了良好的倍率性能㊂Fan等[46]使用葡萄糖和三聚氰胺为前驱体,通过原位固态热有机-无机聚合和碳化方法制备氮掺杂碳纳米片(N-CNS),合成出的吡啶氮可以吸附多硫化锂,从而减少多硫化锂在电解液中的溶解㊂该电极在0.2C倍率下首次放电比容量为1313mAh㊃g-1,经过200次循环后的放电比容量仍有722mAh㊃g-1㊂图6㊀S@CeO2/PG复合材料硫转化过程示意图[43]Fig.6㊀Schematic diagram of sulfur conversion process in S@CeO2/PG composite material[43]4㊀负载催化剂的硫/碳复合材料锂硫电池正极在放电过程中发生多步反应,单质硫被转换成不同链长的Li2S n(1ɤnɤ8),其中长链的Li2S n(4ɤnɤ8)易溶于电解液中㊂Yang等[47]通过试验发现Li2S n可以和某些含有金属元素的正极材料反应并在这些材料的表面形成化学官能团,从而促进长链的Li2S n快速转换成溶解性较差的Li2S2或Li2S,起到化学催化的作用㊂Yuan等[48]在硫/碳正极材料中掺入了具有高催化作用的CoS2,在电池工作过程中,Li2S n 和CoS2之间产生了强的相互作用㊂CoS2和电解质之间的界面作为极性多硫化物的强吸附和活化位点,加速了多硫化物的氧化还原反应,如图7所示㊂此复合材料制成的电极在0.5C倍率下首次放电比容量为1368mAh㊃g-1,在2C倍率下循环每圈的电池容量衰减率仅为0.034%㊂在锂硫电池中添加金属单原子(SA)催化剂也成为了近年来的研究热点之一,金属单原子催化剂具有活性位点多㊁表面能高和存在不饱和的配位环境等优势,可以较好地实现多硫化物之间化学转化效率的最大化㊂Li等[49]通过盐模板法制备了均匀分散在氮掺杂碳纳米球上的钴单原子催化剂(CoSA-N-C)㊂该材料具有大比表面积和高孔隙率的二维框1358㊀新型功能材料硅酸盐通报㊀㊀㊀㊀㊀㊀第40卷架结构,如图8所示,Co-N 官能团对多硫化锂有较强的化学吸附作用,并且可以增大电子和离子的转移速率㊂同时,高度密集的Co-N 4配位官能团作为电催化位点可以加速多硫化锂和Li 2S 之间的相互转化㊂与传统的Li 2S 钝化层完全覆盖导电主体不同,CoSA-N-C@S 复合材料可以在电池放电过程中控制Li 2S 纳米颗粒的空间沉积,该复合材料硫的质量含量高达74.2%㊂CoSA-N-C@S 电极在0.05C 倍率下首次放电比容量高达1574mAh㊃g -1,在1C 倍率下循环1000次,每圈的电池容量衰减率仅为0.035%㊂Du 等[50]制备了均匀分散在氮掺杂石墨烯上的单原子钴基催化剂(Co-N /G),通过试验和第一性原理计算证实Co-N 4活性位点具有高度的催化活性,可以加速多硫化物的氧化还原反应;同时,氮原子与多硫化锂具有亲和作用,可以有效地抑制多硫化物的迁移㊂Co-N /G 正极材料的硫质量含量高达90%,在0.2C 倍率下首次放电比容量为1210mAh㊃g -1,在1C 倍率下首次放电比容量为866mAh㊃g -1,循环500次后放电比容量为681mAh㊃g -1㊂图7㊀CoS 2催化Li 2S n 转化示意图[48]Fig.7㊀Schematic diagram of CoS 2catalyzing Li 2S nconversion process[48]图8㊀基于DFT 计算的Li 2S 6在CoSA-N-C 的原子构象和结合能[49]Fig.8㊀Atomic conformations and binding energy for Li 2S 6species adsorption on CoSA-N-C based on DFT calculations [49]5㊀结语与展望本文基于锂硫电池硫正极的缺点,从正极载体材料对活性硫元素的物理限域㊁化学键合(锚定)和催化(电催化)转化等作用上,综述了近些年来锂硫电池正极材料的研究进展㊂研究表明,以下三种载体材料均可以较好改善锂硫电池正极材料的电化学性能:(1)物理限域的正极材料,主要是碳基载体的正极材料(硫/碳复合材料),包括自支撑硫/碳复合材料和多孔碳载硫结构等㊂碳基载体材料虽然导电性好,但其对活性硫元素的物理限域有限,因而导致电池在长期循环中容量衰减较快㊂(2)化学键合的正极材料,主要是金属化合物基或掺杂碳基载体的正极材料,包括有硫@碳/金属氧(硫㊁氮)化物㊁硫/杂原子掺杂碳复合材料等㊂多数具有化学键合作用的载体(如绝大部分金属化合物)虽然对多硫化物的锚定作用较大,但其较差的导电性不利于离子和电子的快速迁移,从而影响电池的电化学性能㊂(3)具有催化(电催化)作用的正极材料,主要为负载催化剂的硫/碳复合材料㊂具有电催化作用的载体材料,虽然其可以促进活性硫元素的氧化还原反应,进而提高硫的利用率和电池倍率性能,但是催化作用发生的前提条件是对硫元素的有效吸附和催化剂在导电载体上的均匀分散㊂目前,尚未发现单一的载体材料能够解决锂硫电池正极存在的所有问题㊂因此,集成不同载体材料的优点于一体,设计和制备其复合材料,将会进一步改善锂硫电池的电化学性能㊂对于高性能锂硫电池正极的研发可以考虑从以下三个方面进行探究:(1)在改善电池性能基础上降低正极载体材料含量,从而发挥电池高能量密度的优势㊂(2)硫载体材料和多硫化物之间的相互作用机理尚需深入研究,有助于设计更为有效的载体材料,降低硫电极中载体材料含量㊂(3)载体材料的催化机理尚需深入研究,在理论和试验分析上需进一步深入探索㊂。