仲氏家族族谱

- 格式:doc

- 大小:16.50 KB

- 文档页数:3

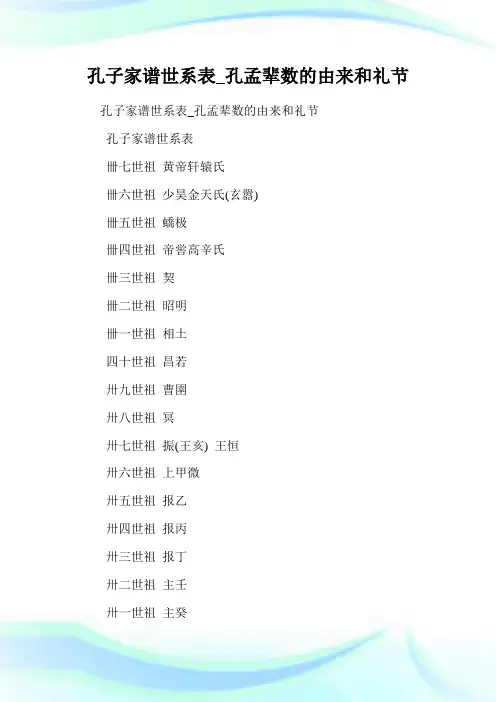

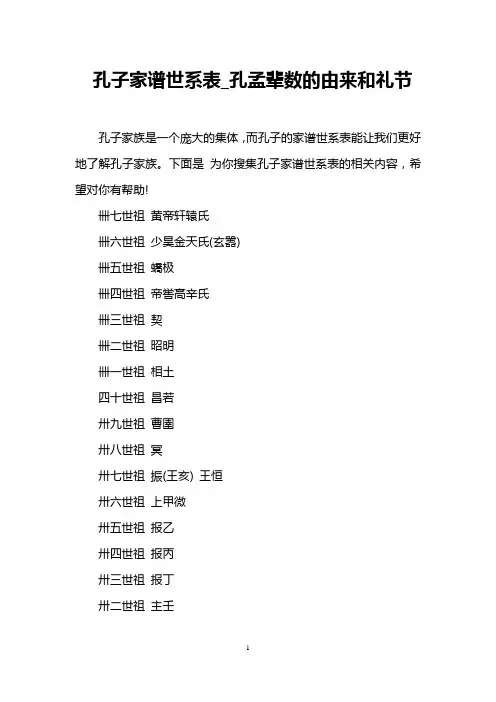

孔子家谱世系表_孔孟辈数的由来和礼节孔子家谱世系表_孔孟辈数的由来和礼节孔子家谱世系表卌七世祖黄帝轩辕氏卌六世祖少昊金天氏(玄嚣)卌五世祖蟜极卌四世祖帝喾高辛氏卌三世祖契卌二世祖昭明卌一世祖相土四十世祖昌若卅九世祖曹圉卅八世祖冥卅七世祖振(王亥) 王恒卅六世祖上甲微卅五世祖报乙卅四世祖报丙卅三世祖报丁卅二世祖主壬卅一世祖主癸三十世祖商王成汤(太乙)廿九世祖太丁商王外丙商王仲壬廿八世祖商王太甲(太宗)廿七世祖商王沃丁商王太庚廿六世祖商王小甲商王雍己商王太戊(中宗)廿五世祖商王仲丁商王外壬商王河亶甲廿四世祖商王祖乙廿三世祖商王祖辛商王沃甲廿二世祖商王祖丁商王南庚廿一世祖商王阳甲商王盘庚商王小辛商王小乙廿一世祖商王武丁(高宗)二十世祖商王祖庚商王祖甲十九世祖商王廪辛十八世祖商王康丁十七世祖商王武乙十六世祖商王文丁十五世祖商王帝乙十四世祖商王帝辛(纣) 微子微仲衍十三世祖宋公稽十二世祖宋丁公申十一世祖宋愍公共十世祖弗父何九世祖宋父周八世祖世子胜七世祖正考父六世祖孔父嘉五世祖木金父孔孟辈数的由来和礼节中国人讲究辈分,不论什么姓氏,都有自己的辈分排序。

但是,在所有辈分的排序中,以孔孟两家最为独特。

一是两家的辈分一样;二是两家的辈分从来不乱,走遍天下都一样,绝对不会发生混乱的情况。

不像其他姓氏,有很多分支,而每个分支的辈分都不一样。

那么孔孟这样的辈分是怎么定下来,是什么时候定下来的呢?据《清稗类钞》记载,孔子嫡传子孙,不论世居曲阜,还是迁居外地,命名都按照同一字派,这种排行的办法,开始于元仁宗的时候,世袭衍圣公,孔子第五十四代孙孔思晦。

他规定:凡是五十四代孙,都以思字为派,思下面为克字,克字下面,开始为希、言、公、彦、承,弘、闻、贞、尚、衍十派,再次为兴、毓、传、继、广,昭、宪、庆、繁、祥十派。

又次为令、德、维、垂、佑,钦、绍、念、显、扬十派。

依次类推,循环往复。

我大概计算了一下,轮回一次,大约需要650年。

张姓的来源是什么_中国姓氏的起源方式姓氏,是表示一个人的家族血缘关系的标志和符号。

中国姓氏有许多个人,它们各自的起源方式不同,那么,张姓的来源是什么?下面,店铺来为你介绍中国姓氏的起源方式。

张姓的起源张姓的起源,可以推溯到远古传说时代。

黄帝为传说中中原各族的共同祖先,妻子嫘祖,是传说中养蚕治丝方法的创造者,被后人祀为蚕神。

他们生子名挚,因修太之法,故曰少,是继太之后而起的东夷部族首领。

少第五子名挥,官为弓正(监管制造弓箭的官)。

他夜观弧星,看见弧矢九星在天狼星东南,形状彷佛天之巨弓,矢镞正对天狼,於是受到启发,创制了弓箭,被赐姓张。

张字本义为弓上弦,引申为开弓、长弓,与官名弓正及古星名弧均密切相关。

张氏还有一支是以祖辈名字为姓氏的。

春秋时晋国有解张,字张侯,其后以祖父字为姓,从此晋国世代有张姓。

公元前403年,赵、韩、魏三家瓜分了晋国后,张姓人口也随之分散於三个诸侯国。

这两种说法都为张姓的起源、繁衍以至成为今天第三大姓作了说明。

一是张姓历史久远,为中国最早产生的姓氏之一,而且相当受重视。

在原始氏族社会,狩猎为人们谋生的极为重要的手段,弓矢的地位与作用可想而知。

而且在当时,少的东夷部族宗支繁衍很盛,遍及今山东半岛、苏北与江淮之间广大地区;相传商朝部族就是它的直接后裔。

二是张姓分布很广,晋国有此姓,随着三家分晋又遍及赵、韩、魏三国,即今华北、中原广大地区。

还有不少人被赐姓改姓张;如三国时诸葛亮就赐龙佑那为张姓;曹魏大将张辽,原生聂,后改姓张。

非汉族人改姓张的也不少。

金朝特嘉氏,因世代居住在张皇堡,便以张为姓。

元代蒙古、色目人有不少改姓汉姓者,往往择汉人大姓改之,也为张姓扩充了人口。

张姓的始祖我们查阅有关张姓始祖挥公的记载见之于书的有17种之多。

《世本》日:“挥作弓,牟夷作矢。

”这是今见最早的关于挥的记载。

《史记·五帝本纪》日:“黄帝居轩辕之丘,而娶西陵之女,是为嫘祖。

嫘祖为黄帝正妃,生二子,其后皆有天下:其一日玄嚣,是为青阳,青阳降居江水;其二日昌意,降居若水。

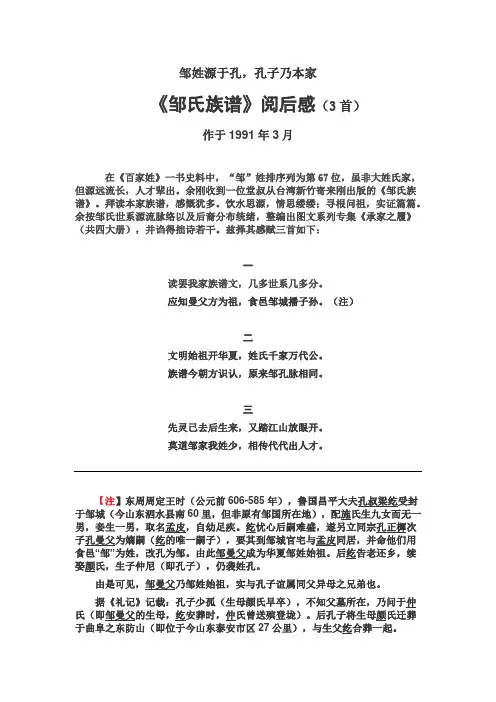

邹姓源于孔,孔子乃本家《邹氏族谱》阅后感(3首)作于1991年3月在《百家姓》一书史料中,“邹”姓排序列为第67位,虽非大姓氏家,但源远流长,人才辈出。

余刚收到一位堂叔从台湾新竹寄来刚出版的《邹氏族谱》。

拜读本家族谱,感慨犹多。

饮水思源,情思缕缕;寻根问祖,实证篇篇。

余按邹氏世系源流脉络以及后裔分布统绪,整编出图文系列专集《承家之履》(共四大册),并诌得拙诗若干。

兹择其感赋三首如下:一读罢我家族谱文,几多世系几多分。

应知曼父方为祖,食邑邹城播子孙。

(注)二文明始祖开华夏,姓氏千家万代公。

族谱今朝方识认,原来邹孔脉相同。

三先灵已去后生来,又踏江山放眼开。

莫道邹家我姓少,相传代代出人才。

【注】东周周定王时(公元前606-585年),鲁国昌平大夫孔叔梁纥受封于邹城(今山东泗水县南60里,但非原有邹国所在地),配施氏生九女而无一男,妾生一男,取名孟皮,自幼足疾。

纥忧心后嗣难盛,遂另立同宗孔正樨次子孔曼父为嫡嗣(纥的唯一嗣子),要其到邹城官宅与孟皮同居,并命他们用食邑“邹”为姓,改孔为邹。

由此邹曼父成为华夏邹姓始祖。

后纥告老还乡,续娶颜氏,生子仲尼(即孔子),仍袭姓孔。

由是可见,邹曼父乃邹姓始祖,实与孔子谊属同父异母之兄弟也。

据《礼记》记载:孔子少孤(生母颜氏早卒),不知父墓所在,乃问于仲氏(即邹曼父的生母,纥安葬时,仲氏曾送殡登垅)。

后孔子将生母颜氏迁葬于曲阜之东防山(即位于今山东泰安市区27公里),与生父纥合葬一起。

司马迁《史记.孔子世家》记载:“邹曼父之母,诲孔子父墓。

盖实录也。

”上述来源之说,绝非冒认,妄自附入,故乱统绪,实有参证,不可旁移。

对照我国历代纪元,自华夏五帝始代黄帝起(公元前2550--前2140),邹氏开姓始祖邹曼父为纪元第48代;孔氏开姓始祖孔父嘉为纪元第42代(即孔姓早于邹姓六代)。

邹氏开姓后,源远流长,绵绵瓜瓞,初期繁衍于原居住地鲁国,后北迁齐国(均属山东)。

战国及汉代初期,邹姓枝荣叶茂。

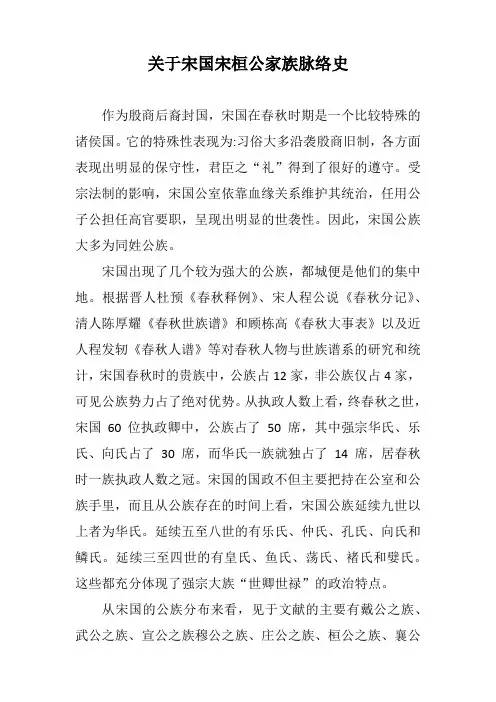

关于宋国宋桓公家族脉络史作为殷商后裔封国,宋国在春秋时期是一个比较特殊的诸侯国。

它的特殊性表现为:习俗大多沿袭殷商旧制,各方面表现出明显的保守性,君臣之“礼”得到了很好的遵守。

受宗法制的影响,宋国公室依靠血缘关系维护其统治,任用公子公担任高官要职,呈现出明显的世袭性。

因此,宋国公族大多为同姓公族。

宋国出现了几个较为强大的公族,都城便是他们的集中地。

根据晋人杜预《春秋释例》、宋人程公说《春秋分记》、清人陈厚耀《春秋世族谱》和顾栋高《春秋大事表》以及近人程发轫《春秋人谱》等对春秋人物与世族谱系的研究和统计,宋国春秋时的贵族中,公族占12家,非公族仅占4家,可见公族势力占了绝对优势。

从执政人数上看,终春秋之世,宋国60位执政卿中,公族占了50 席,其中强宗华氏、乐氏、向氏占了30 席,而华氏一族就独占了14 席,居春秋时一族执政人数之冠。

宋国的国政不但主要把持在公室和公族手里,而且从公族存在的时间上看,宋国公族延续九世以上者为华氏。

延续五至八世的有乐氏、仲氏、孔氏、向氏和鳞氏。

延续三至四世的有皇氏、鱼氏、荡氏、褚氏和嬖氏。

这些都充分体现了强宗大族“世卿世禄”的政治特点。

从宋国的公族分布来看,见于文献的主要有戴公之族、武公之族、宣公之族穆公之族、庄公之族、桓公之族、襄公之族等。

其中以戴族、桓族、庄族为大族,分布较广。

戴族主要有华氏、皇氏、乐氏、灵氏等支系,庄族主要有仲氏,桓族主要有鱼氏、何氏、荡氏、向氏等支系。

在宋国六卿中,主要以戴、桓两族居多。

大族世代为卿,其结果是两方面的。

一方面,可以防止异姓卿大夫篡权,对宋国政权的稳定起到了一定作用。

从宋国公族间的权力分配来看,是比较均的。

直到春秋末期,宋国“三族共政”的政治格局使公族势力得到了发展与壮大,对君权的相对稳固起到了一定的作用。

因此,宋国虽然曾经几次出现内乱,但大权基本上还掌握在国君的手里。

就像楚国太宰评论的那样:“诸侯唯宋事其君。

”世家大族执政公卿,对国君都还比较客气,并且把巩固公室作为自己的一项重要使命。

节孝堂徐氏重修族谱表卷之二————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:节孝堂徐氏重修族谱年表卷之二(延令徐氏重修族谱年表卷之二之一缺失)第一世积公字仲车(楚州山阳)以明经登宋治平二年黃山谷榜进士,有孝行。

廷臣荐其孝,授楚州教授。

卒,赐谥节孝处士。

敕建节孝祠于楚州(淮安府),以供后人祭祀。

殁于徽宗崇宁二年(原仁宗景佑乙亥二月初六日,似乎与史不符)寿七十六(原八十二与史记不符)配(残缺)氏(残缺)月十六(残缺)(-残缺-)生(残缺)子(残缺)第二世积公长子伯常生于宋熙宁辛亥十二月廿四日使北朝卒于边配李氏生于熙宁乙卯八月廿六日子孙居燕京次子伯庸翰林承旨生(残缺)正月初七日寿七十六(?待考证)殁于(残缺)巳十二月廿三日配(残缺)氏生仝庚六月初一日寿七十七殁于庚午九月二十日仝塟东岭山枝生三子文辉文明文炳三子伯达生于宋熙宁丁巳十月廿六日寿七十六卒于绍兴壬申二月十四日配蔡氏生于元丰庚申七月廿六日寿七十三卒于绍兴壬申六月十四日合葬横岗顶峰文焕文光四子迪生于宋元丰己未二月十六日卯时寿六十三卒于绍兴壬戌五月十二日配何氏生于仝庚三月十二日午时年四十四卒于宣和癸卯十月十五日合葬城西山枝生一子昶第三世伯庸长子文辉生于宋绍圣甲戌六月廿三日卯时寿七十三卒于乾道丙戌四月初二日配李氏生于宋元符庚午三月初八日寿七十卒于乾道己丑十一月廿三日仝塟大山口山枝生二子鱷鳙次子文明生于宋绍圣丁丑五月十九日寿七十五卒于绍兴辛巳九月二十日配张氏生于宋元符庚辰七月十三日寿六十六卒于乾道乙酉四月十五日仝塟查湾东首生一子鲤三子文炳恩廕生因金兵犯阙,随驾南渡。

见圌峯秀丽,可以绵奕。

葉同昆季卜筑于圌西查湾而居,焉为始迁润东之祖生于元符庚午九月廿四日年二十八卒于淳熙丁酉二月初三日配范氏生于崇宁甲申八月十五日寿六十七卒于乾道庚寅五月十六日合葬查湾东山艮山坤向鲠鳜伯达长子文焕登宋绍兴年进士授福建晋江令生于元符己卯三月十五日寿六十二卒于绍兴庚辰八月十二日配汪氏生于崇宁癸未七月十六日寿六十二卒于隆兴甲申九月初一日塟东湾生一子鲭次子文光生于崇宁癸未正月初五日寿六十二卒于隆兴甲申九月廿八日配吴氏生于仝庚十一月廿三日收六十四卒于乾道丙戌十二月初八日合葬车碾口山枝生一子鲥迪公子昶又讳暄生于崇宁癸未七月廿四日申时寿五十四卒于绍兴丁丑八月十二日配葛氏生于崇宁乙酉三月十二日午时寿七十四卒于淳熙戊戌七月初一日合葬观后山枝生二子玠璘第四世文辉长子林树字鱷生于宋建炎戊申三月十二日寿七十卒于庆元丁巳二月初三日配林氏生于建炎庚戌九月十六日寿五十九卒于淳熙戊申十一月廿三日塟生(?)子次子松林字鳙生于绍兴辛亥七月十三日寿六十六卒于庆元丙辰九月十九日配何氏生于绍兴戊午十二月十八日寿六十六卒于宋嘉泰癸亥二月初八日合葬查湾祖茔生二子师中师陶文明子鲤生于宋建炎庚戌六月初三日寿五十九卒于淳熙戊申七月廿九日配刘氏生于仝庚六月初五日卒于庆元戊午七月初一日仝塟仰山口生一子师仁文炳长子鲠生于宋宣和壬寅四月十六日寿七十卒于绍兴辛亥七月十九日配岳氏生于靖康丁未五月十二日寿六十二卒于淳熙戊申九月廿三日合葬查湾东山艮山坤向生二子师礼师学次子鳜生于绍兴宣和乙巳七月十七日寿六十六卒于绍兴庚戌六月六日配孟氏生于绍兴辛亥正月十二日寿六十一卒于绍兴辛亥年九月十三日(?年号不吻合,有待考证)合葬水涧山艮山坤向生一子师文文焕子鲭生于宋建炎己酉七月十二日寿六十八卒于庆元丙辰初三日配仲氏生仝庚九月初七日寿六十九卒于庆元丁巳三月十三日合葬查湾生一子师尧文光子鲥生于宋绍兴己酉七月初二日寿六十八卒于庆元己未十二月十三日配陶氏生于绍兴六月初三日寿五十六卒于庆元丙辰五月十九日合葬戌山东查湾内生一子师古昶公长子玠字玉斯宋乾道二年进士授浙江平湖县知县陞礼部主事生于绍兴辛亥七月十九日午时寿七十卒于庆元庚申正月十三日配吴氏生于建炎己酉六月十二日卯时寿五十四卒于淳熙癸卯十二月二十日合葬祖茔山枝生一子栻次子璘生于绍兴丁巳七月初一日年二十三卒于绍兴壬午二月十一日配()氏未详塟城南山枝第五世鳙公子师中生于宋绍兴庚辰四月廿四日寿七十卒于绍定己丑八月廿三日配胡氏生于乾道丁亥九月十六日寿六十卒于宝庆丙戌七月十九日合葬蔡湾后山生三子一信一立一谏鲤公子师仁鄂州丞生于宋绍兴辛巳七月十二日寿六十八卒于绍定戊子二月十九日配凌氏生于绍兴庚辰三月廿四日寿六十九卒于绍定戊子七月廿九日合葬东湾西山生一子一林鲠公长子师礼生于宋绍兴庚午二月十九日寿七十七卒于宝庆丙戌七月初四日配钮氏生于绍兴甲戌九月十四日寿七十四卒于宝庆丁亥三月初二日合葬查湾东山乾山巽向生一子一和次子师学杭州知府生于绍兴甲戌四月十一日寿五十五卒于嘉定戊辰二月年一日配呂氏生于乾道乙酉九月廿三日寿五十八卒于嘉定辛未三月十四日合葬查湾后山乙山辛向生一子一相鳜公子师文生于绍兴庚午四月初五日寿登七十八卒于宝庆丁亥九月初六日配何氏生于绍兴甲戌七月初时日寿七十三卒于宝祐丙戌三月十二日合葬东山祖茔生三子一机一让一穆为润东花园头分支祖鲥公子师古生于宋隆兴甲申九月十七日寿六十三卒于宝庆丙戌二月初三日配陈氏生于隆兴癸未六月十三日寿六十六卒于绍定戊子二月廿四日合葬西山北嘴生一子一召玠公子栻字良材宋淳熙十四年登进士授福建建宁府推官陞大理寺评事生于绍兴壬申二月廿七日午时寿六十九卒于嘉定辛巳七月十二日配姜氏生于绍兴癸酉九月十七日卒于嘉定己巳十月十四日塟(未记载)生一子士公第六世栻公子士公字君弼府庠生生于淳熙丙申二月十九日辰时寿七十七卒于宝祐癸丑四月廿四日配栢氏生于淳熙壬寅五月十二日寿四十四卒于宝庆乙酉六月十二日合葬何湾山枝又配孙氏生殁失考生一子成第七世士公子成字完美号东圌太学生生于嘉定戊辰四月十一日午时寿七十四卒于咸熙壬申五月十四日配在朱氏生于仝庚八月初五日辰时卒于景定癸亥二月十六日合葬长山仲字圩生二子圣聪第八世成公子圣生(未记载)殁(未记载)配何氏生歿失考生一子倍次子聪生(未记载)殁(未记载)配沈氏生歿失详生三子仁俊伦第九世圣公子佩子国霖邑庠生生于景炎丙子六月十四日辰时寿四十七卒于元致治壬戌二月十四日配郭氏生于祥兴己卯三月十七日巳时寿五十二卒于元治顺庚午九月十三日合葬祖茔右首山枝生一子錚聪公长子仁生(未记载)殁(未记载)配张氏生歿失考合葬父茔生一子兖次子俊府庠生生(未记载)殁(未记载)配束氏生歿俱失考塟祖茔生一子克第十世仁公子兖生(未记载)殁(未记载)配吴氏生歿失考合葬长山支生一子庵俊公子克字宏甫生(未记载)殁(未记载)配何氏生歿失考合葬祖茔生二子庭廓第十一世兖公子菴生歿俱失考塟祖茔克公长子庭字明所太学生生(未记载)殁(未记载)配朱氏(残缺)(残缺)(残缺)(残缺)(残缺)(残缺)(残缺)(残缺)(残缺)卒失考塟未详生二子彛奎(残缺)(残缺)(残缺)(残缺)(残缺)(残缺)(残缺)第十二世庭公子鼎字和之府庠生生(未记载)殁(未记载配田氏(未记载)为润东当沙之祖廓公长子彛字明典府庠生生于元延祐己未十一月廿九日配吴氏生于延祐戊午正月初二日值元季之乱,公挈妻拏隐居摩诃山,竹排岭金孩儿池边。

肖氏宗祠对联漳州书都“追远堂”堂联:源溯兰陵,宋代科名推首选;派分书社,清时仕籍看重辉。

漳州南靖书洋“诗礼堂”对联:诗存殷商,在昔有宋时作颂;礼传微命,凡我汀漳贵象贤。

漳州南靖金山“四美堂”对联:本河南,从永邑,先镇漳州孟瓜瓞;溯石滩,移水美,继开涌里绍箕裘。

厦门乌石浦萧氏家庙对联:天宝石奇飞来乌石;霞漳江曲流入鹭江。

福建周宁县萌源村萧氏大宗祠对联:脉从固始家声远;派衍萌源世泽长。

福建武平县黎畲村萧氏家庙对联:相国家声远;河南世泽长。

江西省安塘萧氏宗祠对联:禾川分派,自何祖以前,历代名臣家;宋朝开基,至学公而后,屡试科甲第。

江西省永和《曲塘三溪萧氏宗祠》对联:清流挹太湖,荡漾回文献门第;紫阜襟长岭,庄严拱诗礼乐庭。

湖南石禾场桥头萧氏宗祠对联:春祀曰祠,秋祭曰,典礼著毛诗,是训是行,休夸晨钟暮鼓;忠诚在汉,孝子在梁,芳微垂国史,如闻如见,毋忘祖德宗功。

湖南省民国萧氏谱戏戏台联:文著六朝,本本脉源昭日月;相传八叶,矫矫忠骨贯虹霓。

江西省“萧大心堂第二次联修族谱发谱对联”:大心德泽传万载,庆今朝玉牒功成,代代枝繁叶茂;祖宗恩波沐千秋,观来日金榜名标,房房虎跃龙骧。

贵州《兰陵黔沿萧氏族谱》对联:祖君殷朝,功垂汉室;宗延升史,帝统齐梁。

五夷仙根,流传汉相;秦楼玉种,脉发齐梁。

流芳八世家声远;派源千秋世泽长。

相国功勋照万代;词林名誉镇吴西。

兰陵肇启源流远;西蜀传家世泽长。

扶大厦之将倾,此处地灵生人杰,安邦柱国,鞠躬尽瘁,万民额手赞丞相;挽狂澜于既倒,斯郡天宝蕴物华,解危济困,兴政扶农,千载接踵颂兰陵。

自微子承礼以来,汉有相,明有将,赫赫鸿勋垂万古;从大心受姓而后,齐为帝,梁为君,巍巍功德播千秋。

萧氏宗祠通用对联1.四言通用联:收图兴汉;辅政匡君。

上联典指汉初大臣萧何,沛县人,曾为沛县吏,刘邦任亭长时,他曾当过助手,秦末辅佐刘邦起义。

入咸阳后,他收取秦政府的律令图书,掌握了全国的山川险要、郡县户口及其他社会情况。

袁姓姓⽒源流和迁徙分布 袁姓,是中华民族的姓⽒之⼀,主要源⾃姬姓,其⼈⼝在全国姓⽒中排名第33位,⼈⼝约有700万,占全国总⼈⼝的0.54%。

下⾯是店铺为⼤家整理的袁姓姓⽒源流和迁徙分布,希望⼤家喜欢! 袁姓姓⽒源流 1、袁⽒姓源主要出⾃妫姓,即为古帝王虞舜之后。

相传上古五帝之⼀的舜是颛顼的后代,因⽣在姚墟(今⼭东菏泽东北)⽽得姚姓。

他⼜曾住在妫汭河(今⼭东永济南),所以后代⼜有妫姓。

以妫为姓的后裔中有被周武王灭商后封为陈侯(建都于宛丘——今河南淮阳)的陈胡满,陈胡公妫满的11世孙有个叫诸的,字伯爰,其孙涛涂,以祖⽗的字命⽒,称爰⽒,春秋时世袭陈国上卿。

由于当时爰字和袁、辕、榬、溒、援等字⾳同,所以后来的⼦孙就分别以这6个字为姓。

正如《袁枢年谱》所云⼀姓有六字五族之异。

据《通志.⽒族略.以字为⽒》所载,袁亦作辕、爰。

陈胡公之裔。

⼗⼋世孙庄伯⽣诸,字伯爰。

伯爰之孙涛涂,以王⽗字为⽒,称爰涛涂。

亦作袁涛涂。

世代为陈上卿。

其后有袁⽒。

史称袁⽒正宗,衍⽣出汝南袁⽒与陈郡袁⽒。

陈郡袁⽒从周朝就已世居我国北⽅,从魏晋南北朝汝南袁⽒已经南迁,出⾃陈郡、汝南两望族后裔早已散居江南许多地⽅,隋唐以前,袁姓的许多显赫名⼈已出现在江南地区。

明、清之际,袁姓已遍及全国。

2、出⾃轩辕黄帝,轩辕以⼟德得天下。

轩辕⽒,⼜称⽞袁⽒,为少典⽒之⼦,因其族善制作⼤车辕,驾车周流天下,故⽽称轩辕⽒。

其居住地⼜因黄帝轩辕⽒⽽命名轩辕之丘,轩辕⽒起兵⾰炎帝,以车帐相结为营,因是轩辕⽒发明,世称⾏辕。

轩辕⽒初都有熊之墟(郑州或开封),所居之地,有以辕为名之⾢,后称为袁⾢。

上古时爰字和袁、辕、榬、溒、援等字⾳同意同,轩辕⽒⾰炎成功,代炎帝⽽当天⼦,号黄帝。

其后裔以⾢为⽒,世代相传姓袁。

后衍迁河北,这就是河北袁⽒。

3、出⾃少数民族。

据《魏书·⾼车传》云:⾼车,盖古⾚狄之种,初号为狄历,北⽅以为敕勒,诸夏以为⾼车丁零,其语略与匈奴同⽽有⼩异,其种有狄⽒、袁纥⽒、斛律⽒、解批⽒、护⾻⽒、异奇⽄⽒……⽆都统⼤帅,当种各有君长,为性粗猛,党类同⼼,⾄于寇难,翕然相依,⽃⽆⾏阵,头别冲突,乍出乍⼊,不能坚战,其俗蹲踞亵黩,⽆所忌避,婚姻⽤⽜马纳聘以为荣。

氏组词_氏的组词_氏字组词氏组词_氏的组词“氏”字在开头的词语氏族志氏谱氏胄氏族氏姓氏号“氏”字在结尾的词语阏氏月氏三方五氏鸤鸠氏夏后氏青鸟氏方相氏盘瓠氏甘心氏神农氏赫胥氏异史氏仲梁氏玄鸟氏祝融氏有虞氏皇雄氏鹘鸠氏鴡鸠氏伯赵氏鞮鞻氏靖郭氏行扈氏豢龙氏鸟俗氏宓羲氏越裳氏有巢氏烈山氏豕韦氏剞劂氏燧人氏项氏咎氏触氏琴氏甲氏袭氏母氏室氏鬲氏霅氏魏氏铁氏蛮氏钟氏碧氏蝈氏赵氏舅氏命氏要氏释氏五氏段氏慈氏师氏伯氏磈氏秦氏猛氏百氏蜡氏筮氏西氏赤氏龢氏昭氏猋氏辰放氏梵氏空桐氏穷桑氏柞氏林氏条氏田村氏老氏觉罗氏棘扈氏族氏曲方氏职方氏方雷氏轩辕氏赐氏季氏季孙氏夏氏禺氏小月氏多氏外氏京城氏巴约特氏潞氏漆氏浑敦氏汪氏泠沦氏浑沌氏汉氏摄氏挈壶氏居方氏长尾氏尹氏形方氏条狼氏嬴氏媒氏费姓氏姓氏妇氏容成氏宗氏宓戏氏春官氏宇文氏脩闾氏门氏马固王氏周氏和氏君氏呙氏名氏吕氏合答斤氏合方氏青史氏旧史氏史氏古皇氏甸师氏夫己氏庶氏庭氏庖牺氏野庐氏异氏竺干氏夸娥氏吼天氏金天氏太史氏大罗氏大庭氏大月氏尉氏逸氏连山氏徐氏彼氏归藏氏硩蔟氏葛天氏葛姓氏萧氏萍氏菙氏莱富氏莱氏英氏茆氏赫苏氏谱氏谁氏南氏假门假氏修闾氏重庆侯氏蒲缥侯氏侯氏保氏叶赫佟氏佛图氏佛氏仲良氏仲氏伊耆氏伊藤氏伊祁氏伏羲氏仪氏余甘氏介氏人氏冥氏内岛氏卯氏凫氏凤鸟氏陭氏陶唐氏娥陵氏郭络罗氏陀氏那拉氏阪泉氏以氏结尾的组词较多,已为您省略部分组词“氏”字在中间的词语莫氏硬度表赵氏孤儿盖氏袋鼠寓氏公主臧氏之子列氏温标秦氏粉班氏庐鲍氏骢左氏癖赵氏璧赵氏孤雷氏琴散氏盘牺氏琴乐氏枣杨氏果蹏氏观蹄氏观黑石氏族母系氏族韦氏学京氏学王氏子月氏国毛氏墓巴氏杀菌缑氏瓜缑氏鹤梁氏起源华氏温度华氏温标摄氏温度汪氏蜂胶摄氏温标磃氏馆缑氏山颜氏家族蹇氏家族田氏宗祠和氏璧吕氏春秋王氏帖贾氏窥帘布氏鲾摄氏度庆氏学开氏温标哈弗氏管梁氏夫妻羿氏舛射边氏腹荣门氏菌蒲氏族谱闵氏族谱张氏家谱蒙氏阅读源氏物语项氏家说许氏评史氏记摄氏温度计李氏千头奴马氏体钢大月氏人术氏冠刘氏冠冉氏烹狗陶氏瀑布陶氏梭郢氏斤郑氏羣虎郑氏群虎郑氏虫邹氏律陆氏庄荒陆氏橘革兰氏阳性菌阮氏酒邓氏字派邓氏铜山邓氏英语丁氏穿井于氏宗族雷氏剑荀氏八龙严氏谱牒何氏三高柳氏三绝丁氏粟乘氏县郑氏丫环。

袁姓姓氏源流和迁徙分布袁姓,是中华民族的姓氏之一,主要源自姬姓,其人口在全国姓氏中排名第33位,人口约有700万,占全国总人口的0.54%。

下面是店铺为大家整理的袁姓姓氏源流和迁徙分布,希望大家喜欢!袁姓姓氏源流1、袁氏姓源主要出自妫姓,即为古帝王虞舜之后。

相传上古五帝之一的舜是颛顼的后代,因生在姚墟(今山东菏泽东北)而得姚姓。

他又曾住在妫汭河(今山东永济南),所以后代又有妫姓。

以妫为姓的后裔中有被周武王灭商后封为陈侯(建都于宛丘——今河南淮阳)的陈胡满,陈胡公妫满的11世孙有个叫诸的,字伯爰,其孙涛涂,以祖父的字命氏,称爰氏,春秋时世袭陈国上卿。

由于当时爰字和袁、辕、榬、溒、援等字音同,所以后来的子孙就分别以这6个字为姓。

正如《袁枢年谱》所云一姓有六字五族之异。

据《通志.氏族略.以字为氏》所载,袁亦作辕、爰。

陈胡公之裔。

十八世孙庄伯生诸,字伯爰。

伯爰之孙涛涂,以王父字为氏,称爰涛涂。

亦作袁涛涂。

世代为陈上卿。

其后有袁氏。

史称袁氏正宗,衍生出汝南袁氏与陈郡袁氏。

陈郡袁氏从周朝就已世居我国北方,从魏晋南北朝汝南袁氏已经南迁,出自陈郡、汝南两望族后裔早已散居江南许多地方,隋唐以前,袁姓的许多显赫名人已出现在江南地区。

明、清之际,袁姓已遍及全国。

2、出自轩辕黄帝,轩辕以土德得天下。

轩辕氏,又称玄袁氏,为少典氏之子,因其族善制作大车辕,驾车周流天下,故而称轩辕氏。

其居住地又因黄帝轩辕氏而命名轩辕之丘,轩辕氏起兵革炎帝,以车帐相结为营,因是轩辕氏发明,世称行辕。

轩辕氏初都有熊之墟(郑州或开封),所居之地,有以辕为名之邑,后称为袁邑。

上古时爰字和袁、辕、榬、溒、援等字音同意同,轩辕氏革炎成功,代炎帝而当天子,号黄帝。

其后裔以邑为氏,世代相传姓袁。

后衍迁河北,这就是河北袁氏。

3、出自少数民族。

据《魏书·高车传》云:高车,盖古赤狄之种,初号为狄历,北方以为敕勒,诸夏以为高车丁零,其语略与匈奴同而有小异,其种有狄氏、袁纥氏、斛律氏、解批氏、护骨氏、异奇斤氏……无都统大帅,当种各有君长,为性粗猛,党类同心,至于寇难,翕然相依,斗无行阵,头别冲突,乍出乍入,不能坚战,其俗蹲踞亵黩,无所忌避,婚姻用牛马纳聘以为荣。

1 孔子家谱世系表_孔孟辈数的由来和礼节 孔子家族是一个庞大的集体,而孔子的家谱世系表能让我们更好地了解孔子家族。下面是 为你搜集孔子家谱世系表的相关内容,希望对你有帮助! 卌七世祖 黄帝轩辕氏 卌六世祖 少昊金天氏(玄嚣) 卌五世祖 蟜极 卌四世祖 帝喾高辛氏 卌三世祖 契 卌二世祖 昭明 卌一世祖 相土 四十世祖 昌若 卅九世祖 曹圉 卅八世祖 冥 卅七世祖 振(王亥) 王恒 卅六世祖 上甲微 卅五世祖 报乙 卅四世祖 报丙 卅三世祖 报丁 卅二世祖 主壬 2

卅一世祖 主癸 三十世祖 商王成汤(太乙) 廿九世祖 太丁 商王外丙 商王仲壬 廿八世祖 商王太甲(太宗) 廿七世祖 商王沃丁 商王太庚 廿六世祖 商王小甲 商王雍己 商王太戊(中宗) 廿五世祖 商王仲丁 商王外壬 商王河亶甲 廿四世祖 商王祖乙 廿三世祖 商王祖辛 商王沃甲 廿二世祖 商王祖丁 商王南庚 廿一世祖 商王阳甲 商王盘庚 商王小辛 商王小乙 廿一世祖 商王武丁(高宗) 二十世祖 商王祖庚 商王祖甲 十九世祖 商王廪辛 十八世祖 商王康丁 十七世祖 商王武乙 十六世祖 商王文丁 十五世祖 商王帝乙 十四世祖 商王帝辛(纣) 微子 微仲衍 十三世祖 宋公稽 十二世祖 宋丁公申 十一世祖 宋愍公共 3

十世祖 弗父何 九世祖 宋父周 八世祖 世子胜 七世祖 正考父 六世祖 孔父嘉 五世祖 木金父 孔孟辈数的由来和礼节中国人讲究辈分,不论什么姓氏,都有自己的辈分排序。但是,在所有辈分的排序中,以孔孟两家最为独特。一是两家的辈分一样;二是两家的辈分从来不乱,走遍天下都一样,绝对不会发生混乱的情况。不像其他姓氏,有很多分支,而每个分支的辈分都不一样。那么孔孟这样的辈分是怎么定下来,是什么时候定下来的呢? 据《清稗类钞》记载,孔子嫡传子孙,不论世居曲阜,还是迁居外地,命名都按照同一字派,这种排行的办法,开始于元仁宗的时候,世袭衍圣公,孔子第五十四代孙孔思晦。他规定:凡是五十四代孙,都以“思”字为派,“思”下面为“克”字,“克”字下面,开始为“希、言、公、彦、承,弘、闻、贞、尚、衍”十派,再次为“兴、毓、传、继、广,昭、宪、庆、繁、祥”十派。又次为“令、德、维、垂、佑,钦、绍、念、显、扬”十派。依次类推,循环往复。我大概计算了一下,轮回一次,大约需要650年。 因为孔子被称为圣人,而孟子被称为亚圣,所以孟家的辈分排列和孔家一样。同样的辈分排列的还有曾、颜两个姓氏,他们主要是因4

东野姓氏考证东野光圣写于2008年3月,2016年9月修定姓氏的探究姓氏中的姓是“别婚姻”,氏则是“明贵贱”。

正如《通志·氏族略》说的那样,“贵者有氏,贱者有名无氏”。

“姓”是“女”和“生”组成,说明最早的姓,是跟母亲的姓。

在夏商周之时,姓氏分而为二。

秦汉以来,姓氏合而为一。

《通志·氏族略》载,“秦灭六国,子孙该为民庶,或以国为姓,或以姓为氏,或以氏为姓,姓氏之失,由此始……兹姓与氏浑为一者也。

”自此以后,姓即氏,氏即姓,姓氏或氏姓成了姓或氏的一种书面用语。

而在不同场合,姓和氏的使用是有区别的。

例如在社会人际交往中,不相识的人碰在一起,往往会礼节性地问:“请问贵姓?”答曰:“免贵姓×。

”从未听说有:请问“贵氏”的。

在家谱、族谱的题名上却是《×氏家谱》、《×氏族谱》,也从未见过《×姓家谱》、《×姓族谱》的。

为什么会有这种区别呢?大概在口语中问“贵氏”犯忌,因“氏”与“死”同音。

“氏”在远古时代是男子的标识符号,家谱、族谱是纪录某一姓氏男姓家族成员的血缘关系的图册,所以家谱、族谱的题名用某氏。

家族系统的称号。

为姓和氏的合称。

中国的姓源于原始社会母系氏族时期,作为一个血缘家族的称号。

氏隶属于姓。

夏、商、周时期,贵族间区别不同血缘关系的一种制度。

自秦汉以后,姓氏不分,合二而一。

姓在母系氏族社会以后,逐渐增多,来源极广。

主要来源于封国名、谥号、爵位名、官名、居地、职业等。

最早的姓起源于部落的名称或部落首领的名字。

传说黄帝住姬水之滨,以姬为姓;炎帝居姜水之旁,以姜为姓。

皇天以大禹治水有功,赐姓为姒(sì)。

此外,部落首领之子亦可得姓。

黄帝有二十五子,得姓者十四人,为姬、酉、祁、己、滕、箴、任、荀、僖、、、依等十二姓,其中有四人分属二姓。

又祝融之后,为己、董、彭、秃、曹、斟、芊等八姓。

这些是远古有代表性的一些姓。

夏、商时期,贵族有姓氏。

氏组词和拼音一、氏的拼音1、shì2、zhī二、氏的意思解释1.姓(张氏是“姓张的”)的意思:张氏兄弟。

2.旧时放在已婚妇女的姓后,通常在父姓前再加夫姓,作为称呼的意思:赵王氏(夫姓赵,父姓王)。

3.对名人专家的称呼的意思:顾氏(顾炎武)《日知录》。

摄氏温度计。

达尔文氏。

4.亲属关系一词后称呼自己亲属的意思:叔叔的(舅舅)。

母亲的家庭5.姓。

见〖月氏〗。

三、氏的英文意思see 月氏and 阏氏; maiden name; clan name氏组词和拼音 41、氏二个字的组词语(共109个)赐氏、英氏、林氏、名氏、萍氏、老氏、于氏、触氏、菙氏、异氏、氏号、二氏、钟氏、和氏、筮氏、铁氏、蝈氏、尉氏、南氏、莱氏、族氏、保氏、室氏、潞氏、袭氏、门氏、仪氏、人氏、磈氏、命氏、庶氏、尹氏、嬴氏、姓氏、侯氏、妇氏、庭氏、彼氏、萧氏、西氏、魏氏、汪氏、宗氏、君氏、琴氏、百氏、氏谱、禺氏、周氏、氏族、昭氏、赵氏、蛮氏、吕氏、佛氏、梵氏、释氏、段氏、氏胄、要氏、匠氏、柞氏、谁氏、项氏、世氏、甲氏、剞氏、卯氏、漆氏、逸氏、陭氏、母氏、史氏、咎氏、舅氏、介氏、冥氏、谱氏、赤氏、凫氏、猛氏、氏姓、夏氏、猋氏、月氏、外氏、条氏、陀氏、碧氏、多氏、冲氏、龢氏、汉氏、徐氏、摄氏、霅氏、呙氏、媒氏、五氏、秦氏、冶氏、鬲氏、仲氏、季氏、慈氏、蜡氏、师氏、茆氏、伯氏2、氏三个字的组词语(共147个)乐氏枣、合方氏、邹氏律、缑氏鹤、伊耆氏、厉山氏、归藏氏、青鸟氏、刘氏冠、盘瓠氏、布氏鲾、竺干氏、方雷氏、郑氏虫、缑氏瓜、居方氏、庆氏学、形方氏、长尾氏、职方氏、鴡鸠氏、豕韦氏、王氏帖、旧史氏、季孙氏、乘氏县、皇雄氏、古皇氏、余甘氏、丁氏粟、蹏氏观、费姓氏、伊祁氏、庖牺氏、修闾氏、秦氏粉、条狼氏、甸师氏、鞮鞻氏、凤鸟氏、小月氏、京城氏、和氏璧、春官氏、异史氏、浑敦氏、棘扈氏、中央氏、雷氏剑、内岛氏、神农氏、伯赵氏、硩蔟氏、有巢氏、宓羲氏、丹鸟氏、金天氏、豢龙氏、夏后氏、赫胥氏、许氏评、史氏记、燧人氏、宓戏氏、连山氏、陶氏梭、宇文氏、鸤鸠氏、列山氏、鲍氏骢、竺乾氏、雷氏琴、赫苏氏、磃氏馆、摄氏度、京氏学、曲方氏、有虞氏、空桐氏、佛图氏、辰放氏、脩闾氏、青史氏、由准氏、大罗氏、伊藤氏、越裳氏、无怀氏、术氏冠、葛姓氏、井上氏、方相氏、泠沦氏、毛氏墓、韦氏学、夫己氏、葛天氏、边氏腹、觉罗氏、左氏癖、阮氏酒、大庭氏、甘心氏、郢氏斤、缑氏山、赵氏璧、大月氏、阪泉氏、浑沌氏、散氏盘、行扈氏、穷桑氏、包牺氏、鸟俗氏、蹄氏观、月氏国、三条氏、陶唐氏、挈壶氏、轩辕氏、莱富氏、牺氏琴、仲良氏、王氏子、吼天氏、玄鸟氏、田村氏、氏族志、冯相氏、那拉氏、夸娥氏、烈山氏、鹘鸠氏、太史氏、陆氏橘、伏羲氏、杨氏果、仲梁氏、赵氏孤、剞劂氏、容成氏、班氏庐、野庐氏、靖郭氏、娥陵氏、无名氏、祝融氏3、氏四个字的组词语或者成语(共60个)合答斤氏、何氏三高、梁氏起源、叶赫佟氏、马固王氏、下邳洪氏、雅溪卢氏、蹇氏家族、田氏宗祠、汪氏蜂胶、吕氏春秋、荀氏八龙、东山谢氏、羿氏舛射、邓氏英语、蒲缥侯氏、荣门氏菌、大月氏人、项氏家说、于氏宗族、严氏谱牒、冉氏烹狗、邓氏字派、张氏家谱、陶氏瀑布、蒲氏族谱、颜氏家族、陆氏庄荒、赵氏孤儿、重庆侯氏、闵氏族谱、开氏温标、郑氏群虎、梁氏夫妻、黑石氏族、源氏物语、马氏体钢、假门假氏、摄氏温标、贾氏窥帘、柳氏三绝、盖氏袋鼠、巴约特氏、寓氏公主、摄氏温度、郭络罗氏、邓氏铜山、郑氏羣虎、母系氏族、包氏父子、华氏温标、蒙氏阅读、臧氏之子、郑氏丫环、哈弗氏管、丁氏穿井、华氏温度、列氏温标、三方五氏、巴氏杀菌4、氏五个字及五个字以上的组词语(共5个)李氏千头奴、父系氏族公社、摄氏温度计、莫氏硬度表、革兰氏阳性菌五、氏的常用组词、拼音及意思姓氏[xìngshì]表明家族的字。

陈⽒来源、历史和⼈⼝分布⼀、陈姓来源:陈这个字最早是阵字异体,表⽰战车。

古⽼的陈丰⽒是⼀个以陈为姓的⽒族,他们虽然不是后世陈姓的⾎缘祖先,但却为陈⽒家族留下了⼀个总徽记和⼀块祖居的地⽅。

陈丰⽒是黄帝⽒族的⼀个重要分⽀部落,他们擅长制造多幅⾼轮车。

⽽⾼轮车在古代的战争起着⾮常重要的地位。

⽽“陈”字的繁体字“陈”,就是由左边的旌旗,右边的车轮的象形组成。

这⼀商周是⾼轮车的象形,最终成为⼀个庞⼤家族的不可替代的标志。

光这⼀点,就⾜以令⼈体味,⾼轮车征战⽣活中给陈打下了多么深的印记。

约在公元前1100年,周武王灭商,找到上古三皇五帝之后加封。

舜帝后代虞遂后⼈虞遏⽗在商朝末年投附了周朝,担任陶正⼀职,他制陶的技艺极为精湛,深得周⽂王的欢⼼。

公元前1046年,周武王灭商建周,追封先贤遗民时,把遏⽗(虞阏⽗)的⼉⼦虞满(即妫满)封于于陈丰⽒故地——陈(今河南开封以东、安徽亳县以北),并把长⼥⼤姬匹配给他,建诸侯国——陈国,都城宛丘(今河南淮阳县),国号为陈,侯爵,谥号胡公,史称胡公满或陈胡公妫满裔孙以国为姓,这是陈⽒的开端。

⼆、陈姓分⽀:陈国在妫满死后,其⼦孙有以国为⽒,即陈⽒。

陈胡公满的⼦孙,胡公满传⾄⼗世孙妫完,陈国内乱,陈厉公的⼉⼦妫完怕株连⾃⼰,出逃到齐国,以故国为⽒,称陈⽒,除陈完这⼀⽀主系外,还有三⽀(⼀)陈哀公之⼦妫留,避居陈留(今河南开封陈留镇)。

(⼆)陈愍公之长⼦陈衍。

避居阳武户牖(今河南兰考东北)。

(三)陈愍公次⼦陈全温之后的陈引奇,居于固始(今河南固始),后因⽆⼦,便以颍川陈寔为嗣⼦,遂融⼊颍川陈⽒。

在中华姓⽒当中,陈姓⼈⼝排名第五。

与其他⼤姓不同的是,陈姓分出去的姓⽒多,⽽其他⼤姓则为外姓并⼊的多。

有⼈估计全球陈⽒⼈⼝⼤约有⼋千五百万,如果再加上从陈姓分出去的其他姓⽒,则数量惊⼈!(⼀)、妫汭五姓虞舜后裔的妫、陈、⽥、姚、胡五姓同根同源,其⾎缘先祖同为舜帝。

郑樵《通志·⽒族略》⾔:"虞有⼆姓,⽈姚⽈妫。

孟家家谱全部的字辈有:希、言、公、彦、承、弘、闻、贞、尚、胤、兴、毓、传、继、广、昭、宪、庆、繁、祥、令、德、维、垂、佑、钦、绍、念显、扬、建、道、敦、安、定、懋、修、肇、彝、常、裕、文、焕、景、瑞、永、锡、世、绪、昌。

这样,从孟轲到孟繁骥共经历了七十四代,到“昌”字辈共105代。

56~65代:希言公彦承,宏闻贞尚衍。

66~75代:兴毓传继广,昭宪庆繁祥。

76~85代:令德维垂佑,钦绍念显扬。

86~95代:建道敦安定,懋修肇彝常。

96~ 105代:裕文焕景瑞,永锡世绪昌。

《通天家谱》、《孟子世家谱》都明确记载了“分派以十一,别户以二十”,这“十一派”、“二十户”的孟氏后裔,是孟子的嫡传子孙。

孟子后裔自四十六代,即中兴祖孟宁的两个儿子,长子孟存,次子孟坚,经过九代的繁衍,到五十五代“克”字辈,共计有四十二人,但只有克仁、克诚、克昭、克威、克珏、克宽、克尹、克继、克绪、克缙、克纶这十一支有传人。

这十一支即划分为十一派,孟子后裔自“克”字辈传到五十六代“希”字辈,共计有三十三人,但其中只有希文、希渊、希源等二十二人有传人。

其他十一人失传。

这二十二支就划分为二十户。

按宗法制,以始祖嫡长子为大宗,奉祖先祀,其余的皆为小宗。

孟氏家谱的起源:(1)中国的孟氏,起源于春秋时期的鲁国公族,孟姓的得姓始祖是鲁桓公的庶子庆父。

因庆父在庶子中排行老大,而孟字在兄弟排行次序里代表最大的;又为避讳弑君之罪,所以,庆父的子孙改称孟孙氏。

后来,孟孙氏又简化为孟氏。

(2)孟氏子孙按行辈起名始于明代,“孔、孟、颜、曾”四大圣系共用同一行辈。

孟氏族人十分遵从族规,十分讲究上下遵卑的关系。

(3)孟氏自孟子到孟宁,四十五代大都是单传,从五十代起,孟氏族人开始在同辈兄弟取名时采用同一个字,来表明代系。

从明景泰年间孟子的第五十六代孙孟希文被授予世袭翰林院五经博士算起,从次,孟子后裔开始授世职。

孟氏族谱,是一本以表谱形式,记载孟氏家族的世系繁衍及重要人物事迹的书。

姓与氏一、定义姓氏:标示一个人的家族血缘关系的标志和符号。

同一个祖先繁衍的后代称为宗族。

自古以来,华夏子孙以姓氏为家族延续的标志。

姓是一种族号,氏是姓的分支。

秦汉以来,姓氏合为一体。

当代的“姓”主要来自古代的“氏”。

▲在河南安阳殷墟的百家姓墙上,摄影师捕捉到了古人对于“姓”(左图)和“氏”(右图)的图解。

姓,代表氏族的血统,最早起源于母系氏族社会,即一个氏族名下的成员都出自一个母系祖先,其造字属于会意,由两个象形字“女”和“生”组成,意为女子所生,生而有姓;氏是姓衍生的分支,是古代贵族标志宗族系统的称号,应起源于父系氏族社会,其造字方法是象形,早在甲骨文中就有,可解释为木本,即植物之根,后来转注为姓氏的氏,就是取水之源头、木之根本的意义。

二、起源和发展(一)在母系氏族公社时期,人们只知其母不知其父。

为了把各个氏族区分开来,“姓”即应运而生了。

“姓,人所生也”(《说文》),姓字从女从生,表明了出生的血缘关系,清楚地说明同姓的人都是一位女性祖先的子孙,也是母系氏族社会同一血缘关系人群的标记。

这一时期,实行氏族外婚制,同姓之间不能通婚,因而姓还起着“别婚姻”的作用。

中国上古时期着名的八姓:姬、姚、妫、姒、姜、嬴、姞、妘。

它们往往表示某一氏族的居住地或崇拜的图腾。

黄帝住姬水之滨,以姬为姓。

后来的五帝少昊、颛顼、喾、尧、舜以及夏禹、商族的祖先契、周族的祖先农神后稷等,都是黄帝的后代。

后稷承继姬姓,他的后代建立了周朝。

周初周天子姬发大封诸侯时,其中姬姓国53个。

姬姓位于《百家姓》第297位,由姬姓演支出411个姓,占《百家姓》总姓504姓的82%,再演化出来的姓氏更是数不胜数了,所以说黄帝是中华民族的祖先。

炎帝居姜水之旁,以姜为姓,姜姓还是今天中国的许多姓氏如吕姓、谢姓、齐姓、高姓、卢姓、崔姓等的重要起源之一。

姜姓在当今以人口排名的中国百家姓氏中居于第60位。

妘起源于帝喾高辛氏;嬴起源于少昊金天氏;姚、妫同源,都是起源于帝舜;姒起源于大禹。

田仲先生著述甚丰,然而,当时译本却极少(大约仅上海古籍出版社1992年版《中国的宗族与戏剧》一种),不得已所阅皆为日文原著,除却北京图书馆、北京大学图书馆、复旦大学图书馆所藏外,多承复旦大学江巨荣先生慨然相借,更蒙田仲先生隔海相赠,有几篇早期文章更是一一代为复印,那时日语只是自学,大半靠字典相助,然而也一本本硬啃,却是启示良多。

《中国的宗族与戏剧》因是关注百年戏曲研究,并重省当时“案头”与“场上”之争,因此,文章立论始终重在辨统——田仲先生的研究,以田野考查为显征,遂新一代耳目,然而,这一“新”与前代学术仍有着密不可分的关联;遂侧重于发明田仲氏演剧史的新构,是如何在绍继晚清民初的学术传统上走向新变。

后来,笔者倡言以礼乐为视野,来抉发前中期演剧史的隐微所在,进而倡言返曲学研究于传统乐学的视域之下,也皆由此而来,大抵在重辨源流(也即百年学术之兴衰异变)的基础上,有意以今日之学术接续晚清民初,进而绍继晚明清初的学统罢了。

窃以为,论一家之说,必得自学术史入,明其源流,审其谱系,若仅各据立场,自设其说,攻人显征,甚则攻其一点不及其余,终是史统不明。

二十世纪初,王国维先生的《宋元戏曲考》奠定了百年来戏曲研究的基础。

王氏在重“一代有一代之文学”的基础上,提出,若论真戏剧,不得不从元杂剧始;元以后无戏剧。

尽管后来的研究逐渐已扩及到宋元南戏、明清传奇、诸地方戏,但以"文学(作品)"为中心的研究思想,始终是戏曲史研究的主流。

这一主流持以城市娱乐场所为母体,综合歌、舞、说、科、故事种种而发生戏剧的多元论。

这一研究思想,同样影响了整个日本在战前的中国戏曲研究,其代表有盐谷温、青木正儿、吉川幸次郎等人。

1978年8月田仲先生在北京。

战后,日本学者田仲一成先生独辟蹊径,将传统的中国戏曲作家作品研究纳入了社会学的领域。

自六十年代以来,田仲氏就开始关注中国宗族和祭祀戏剧的关系。

三十多年来,发表了一系列论文与专著,指出戏剧起源于祭祀、起源于祭祀礼仪是世界戏剧史的一个共同的规律,从而确立了以农村祭祀为母体的中国戏剧发生一元论,可谓别出机杼。

仲氏家族族谱仲低的始祖仲子,根基较深。

仲氏族风之好,名扬千古!民众感恩,帝王赞誉。

历代皇帝祭孔也同时祭仲。

仲子后裔一直享受加封进级,免除赋役等国恩。

一、族源族根仲氏家族是怎么来的,它的根在哪里?简单地说,就是寻根。

据《通志氏族略回》上记载,高辛氏才子八人,仲堪、仲熊是其中的二子;仲虺为汤左相,其后并为仲氏;又鲁公子庆父曰其中,亦为仲氏、仲孙氏。

卫人仲由是孔子大弟子。

经查,仲姓源出多支:①出自黄帝曾孙高辛氏(帝喾)之后。

高辛氏有才子八人,号“八元”,其中仲堪、仲熊兄弟二人的后代有的就以仲为姓了(见《姓篆》通志略等)。

②出自商朝开国君王汤的左相仲虺的后代,周朝樊侯仲山甫是其后人。

后世子孙就以仲为姓了(见《名贤氏族言行类稿》)。

③出自春秋时鲁国公子庆父,字共仲,乱鲁遭责,其子孙因避仇就以他的字为姓了(见《史记·鲁国世家第三》)。

④出自春秋时宋庄公子名之城,字仲子,其孙名江,为宋司马,他便以祖的字“仲”为姓了,他的儿子仲几,孙名仲佗(《姓氏考略》)。

本支始祖,仲由,字子路,鲁国卞邑(今山东平邑村)人,生于周朝景王三年(公元前542 年),九岁崇孔学孔。

《论语》中有40 多处提及到子路,但多处注释有误。

他为人耿直,文武双全,一生忠孔,德高望重。

孔子对其评价极高:“千乘之国可使治其赋”,可备大臣之数,并道:“吾得由,恶言不闻于耳”(见《史记》)。

子路仕鲁期间,是孔子堕三都之举的最主要的合作者。

他曾做过鲁国的季氏宰,又做过卫国大夫孔悝的邑宰,以政事著称。

他跟随孔子40 余年,其中周游列国14 年,诚笃忠信,办事认真,是孔子的一名得意门生。

63 岁时,卫国发生宫廷政变,他仍然忠于孔悝,在和敌人搏斗中英勇献身。

从古到今,人们对仲由都非常敬仰。

卫人为他建墓三处:濮阳墓葬遗骸,长恒墓葬衣冠,清丰墓葬魂魄。

汉唐期间,官方也为其修建了两处词字。

明清两代都对仲庙进行了整修。

据了解,泗水的一座仲庙已废,地产被地方政府安排他用。

济宁仲庙(在山东微山县鲁桥镇仲浅村)由唐朝任城贺之章拨款所建。

历经1000 多年,几经兴发,1983 年国家拨款360 万元重建,气势壮观雄伟。

现为山东省重点文物保护单位。

我们的始祖仲由,集忠、孝、仁、勇、礼、义、信、刚于一身,民众拥戴,帝王祭祀追封。

汉明帝永平十五年(公元72 年),东巡祭孔,同时祭仲。

此后,历代皇帝效法,并对其加封。

唐高宗亲临祭祀,并留下四言诗纪念。

唐宗开元廿一年(公元739 年)追封仲子为卫侯。

宋真宗大中祥符二年(公元1009 年)加封河内公。

度宗咸淳二年(公元1266 年)追封卫公。

明世宗嘉靖九年(公元1530 年)追称先贤仲子。

清康熙二十八年至五十三年(公元1689 年至1714年),康熙先后四次拜谒仲庙,钦赐《勇行贻范》和《圣门之哲》匾额。

雍正三年(公元1725 年)钦赐《圣道千城》匾额。

乾隆三十年(公元1765 年)祭祀时,除赐“贤诣升堂”匾额,还书赠了对联:“三德达身修,勇故不怠;四科从政事,果则无难。

” 据史料记载,我们的始祖仲由,一直为后人所尊重,被称为“圣门十二哲” 之一。

在曲阜孔庙大成殿有其塑像。

南京夫子庙也有其汉白玉塑像。

当今党和国家领导人十分重视历史优秀文化。

江泽民同志在职时了曾到仲浅村拜渴仲庙。

上述可见,仲氏家庭乃圣门之后、贤人之后,根基之深,其他姓氏少有。

二、后裔族人仲氏始祖的大宗后裔,人才荟萃。

23 代臬,任东晋尚书。

25 代庆,任北魏中尉。

28 代晋昭,任南朝齐太守。

29 代浩,任梁刺史。

45 代简,任北宋官刑部郎。

60 代九卿,从明万历廿四年到清朝顺治三年一直任翰林院、翰国史院五经博士,官加二级。

仲氏家族把他称为中兴祖。

以后数代直到71 代宗子肇香止均袭任翰博。

其后任“征北郎”、“高林郎”等职衔。

仲氏家族地位、待遇,都与孟柯、颜回、鲁参后裔同。

自唐朝起,他们都享有朝廷赐予的祭田,并享受免除一切差役的照顾。

小宗后裔,人才蔚起。

65 代孙永檀(耀),字乐园,乾隆三年(公元1736 年)考取进士,后因编修有功,升为晋察御史、签都史,事迹载入清史名臣传。

71 代孙肇如,清光绪三十一年(公元1905 年)翰林院五经博士,民国十一年(公元1922 年)任北洋政府内务部奉祀官世,后在南京政府继任。

新中国成立后,被山东省凫山县政府定为开明士绅。

74 代后裔曦东,原名崇兴,中学时期就参加革命活动。

在抗日和解放战争中带兵打仗,战功显赫。

全国解放后先后任捷克斯拉法克、坦桑尼亚大使、外交部副部长、中非友好协会会长。

并著有论文集。

过去和现在仲子后裔在中央机关和部委工作的还有恩荣(原名跻煦),其玉、伟志、本崇、哲明、崇湖、伟生等都是副部级和正司级干部。

在各省市县担任处级以上干部的数以百计,科级干部更是比比皆是。

在仲氏家族中,专家、学者和名人也不少。

就我们东台来说也是如此。

说明我们仲氏家族同样是人才济济。

大家都在各种不同的岗位上为振兴中华、为实现“两个率先”出力流汗,贡献才智。

三、家谱族风仲了家谱,共24 卷,记载了子路前八代后七十六代字辈、名字。

现珍藏在黑龙江省讷河市档案馆,由74 代孙仲崇义所献。

仲氏家族从63 代祖仲承述,字麟舟择吉字以来,解决了族人繁多、散居四方,字辈不统一无法识别尊卑的问题,后来仲肇瑶等又作了补充,形成了五十个字的统一字辈:蕴、耀、振、贻、绪、统、延、肇、跻、伟、崇、惟、昭、光、辉、怀、如、敦、恒、循、封、典、锡、恩、广、令、德、毓、贤、吉吉、昌、旺、胜、明、皇、荣、茂、超、清、香、国、祚、享、祯、利、乾、坤、乐、泰、康。

这五十个吉字是经过仲氏家族的几代博士研究出来的,每个字都有它的特定含义,不能乱改乱用,现在有些青年人很随便,根本不了解“吉”字的统一之重要和“吉”字含义之深厚,改了一个字就可能乱了辈份,如“伟”字与“惟”字就相差两代,也就是说不是爹爹变成孙子,就是孙子变成爹爹。

“肇” 与“昭”则讹错五代。

还有“跻”字常常有人把它写成离开谱的“计”、“记”、“继”、“季”、“济”字,就这么随便一写,意思就大不同,更谈不到“吉”字的原义了。

先贤规定仲氏家谱的“吉” 字,不仅是统一化、规范化的需要,而且有吉利、吉祥的意义,并注意到忌讳,防止别族重用。

所以,我们在给孩子取名时要注意。

宗谱规定,若不以此字排名,你就不能入谱。

这一点,大家千万要记住。

仲子家史是一部反映先贤始祖生前行事,身后崇荣的家史,它与孔氏《阙里志》、颜氏《陋巷志》、孟氏《三迁志》并垂不朽。

《仲里志》经过多次复修,已由69 代祖仲统岚最后审定。

共6 卷,卷1 为国像志,卷2 为礼乐志,卷3 为世家志,卷4 为恩典志,卷5 卷6 为艺文志。

它是中华民族文化中不可多得的珍贵资料,是国家重要的文化遗产。

仲氏族风,由于始祖性格的遗传,世代有德、有才、有识之士的熏陶,以及谱志的广泛传播,在仲氏族人中形成了许多优良的族风,至今仍有旺盛的生命力、强大的凝聚力和影响力。

族谊深厚之风。

数千年来,一直是天下无二仲。

由于谱系完整,支派虽广,但世次昭然。

凡仲氏族人纵隔千里,或偶一闻名,或偶一见面,都蔼然相亲。

非祖德留贻之厚,何能如此。

恩祖宗之培植,联一脉之真情,一展卷而尊祖敬宗之风将继续弘扬光大。

勤劳敬业之风。

在历史的长河中,古往今来,仲氏族人不论是耕耘、是从军、是科研,还是在党政和各行各业任职,都能忠于事业,忠于职守,勤奋工作,一不畏难,二不怕苦,立志创业创新创优报国,言必行,行必果,有一种勇往直前的大无畏精神。

忠心为民之风。

始祖子路见义勇为,见危必拯忘,闻过则喜,闻善则拜,不慕名利,不鄙卑贱,一视同仁,爱憎分明。

始终与老百姓站在一起,为老百姓谋福利。

这些优秀品质在仲氏家族中得到了广泛的继承和发扬。

正直敢言之风。

忠诚正直,实事求是,坚持原则,刚直不阿,这也是仲氏家庭独有的性格和作风。

始祖子路,二代祖崔、启,廿一代祖时誉,三十一代祖远,六十五代祖永檀等都为我们后辈树立了良好的榜样。

我们坚信,这些优良的族风在我们以及后辈中将得到进一步的发扬光大,与社会主义精神文明、社会主义荣辱观融为一体,以放射出更加灿烂的光芒。

关于仲氏族人的分布和我们这里族人的来历。

据有关资料介绍,仲氏族人约有25 万,分布在全国25 个省、市、区,100多个县,250 多个村庄。

我们这里的仲氏族人是56 世祖子宣携弟子华为躲避兵乱的杀戮,于800 多年前从苏州吴江阊门过来的,子宣一家迁居富东东海边,子华落户梁垛。

子宣生子文汉、文和、文实、文渊、文潮、文源、文洋。

57 世祖文汉、文实迁居如皋西场崔家楼、戚家庄,文和迁居唐洋和海安大公镇搭界的七灶,文潮居唐洋和大公连界的十四灶。

文汉生子时质、时明、时新、时用,定居海安。

由此我们可以初步判定,东台、海安这一带的族人都是48 代祖大宗洁的后代,他的次子益奄(基)以武功授高邮判,南宋建炎戍申年(公元1128年)偕胞弟白奄、履奄随衍圣公孔端友扈华而南,遂藉吴江,以台州知府秘书院学士诰封中宪大夫。

与妻张氏、王氏合葬吴江小圩口。

兴化宝应族人可能与我们同宗。

通过对照我们56 代祖子宣、子华,的确是从苏州阊门迁过来的,57 代祖就是文潮。