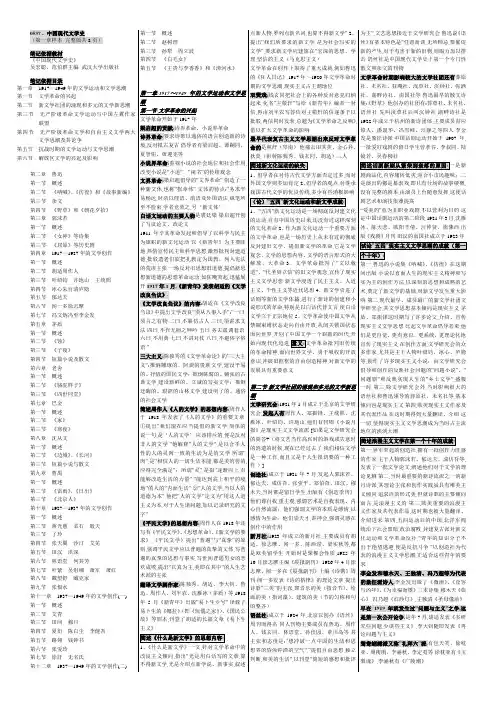

中国现代文学史(鲁迅)笔记 (3000字)

- 格式:doc

- 大小:4.36 KB

- 文档页数:3

1.鲁迅一生写作最多的是杂文,前期的有:坟,热风,华盖集,华盖集续编,四本杂文集。

后期的有:而已集,三闲集,二心集,南腔北调集,伪自由书,准风月谈,花边文学,且介亭杂文,且介亭杂文二集,且介亭杂文末编,十本杂文集2.胡乱是二十世纪中国写作和发表白话新诗的第一人。

他率先在《新青年》上发表了《白话诗八首》,1920年3月,他在上海亚东图书馆出版了他自己第一部也是唯一的一部白话新诗集《尝试集》,为中国新诗的大厦奠定了第一块基石。

3.周作文的美文无所不有,充分地体现了语丝派的自由随便,无所顾忌的创作态度和本人的广见博识。

他的散文并有“浮躁凌厉”“平和冲淡”二体。

就大体情况而言,1927年以前,二体并存,时相消长。

自纺成《永日集》后,周作文就沉溺于远离现实的“苦雨斋”中,抄古书,一味追求闲适趣味,大谈草木虫鱼,叛逆性顿减,而隐逸性渐增。

4.《生死场》是萧红的成名作品,它和萧军的《八月的乡村》,叶紫的《丰收》一起,被鲁迅编入特为他们创设的“奴隶丛书”,5.第一辑:旧锦囊。

一开始他的诗作明显显得孤独,抑郁,感伤气息浓重,《流浪人的夜歌》中那个幽夜茫茫中“要与残月同沉”的流浪人形象,正是诗人孤寂心境的艺术写照。

6.第二辑:雨巷,可以说是一个过渡,诗形多半整齐,注重音乐性。

诗人把他深沉的那份忧郁充分地浪漫化,诗化了,因而获得了广泛的好评,诗人也得到了“雨巷”诗人的美誉。

7.第三辑:我底记忆,八首诗,格律诗派影响已明显减衰,他开始站在淳朴诗风上来,如《断指》用亲切自然的日常说话调子,来表现对一位牺牲了的朋友的深切怀念,写得舒卷自如,质朴而潇洒。

8.1943年赵树理创作了他的成名作《小二黑结婚》,同年十月他又写了被誉为“解放区文艺代表之作”的《李有才板话》,他写的作品大多是农村中必须要解决的但又很难解决的问题,故他自己称“问题小说”,他成为著名的“农民作家”。

他是“山药蛋派”的杰出代表。

《李家庄的变迁》是赵树理的第一部长篇小说。

绪论一、中国历史的分期与中国文学的分期(一)中国的历史分期古代:1840年鸦片战争前,分远古、中古、近古近代:1840年—1919年现代:1919年-1949年当代:1949年后(二)中国文学分期的几个概念中国文学:包含古代、近代、现代、当代文学。

结论:文学的发展与历史的发展同步、近现代文学、现当代文学、晚清以来中国文学、近百年来中国文学、二十世纪中国文学二、中国现代文学释义(一)中国:民族性、传统性。

(二)现代:现代性。

时间上的概念,不可逆性;文学中精神和思想的现代性(如对人的本质,人和自然、人和历史的关系等的探寻);语言上使用白话文;文体形式具有多样性和开放性;文学价值上的原创性。

(三)文学:艺术、审美属性,具有艺术的规定性,属于人类的精神的艺术性创造。

关于现代文学性质的两种观点:其一:用现代文学语言与文学形式,表达现代中国人的思想、情感、心理和现代审美意识的文学。

(文学的艺术性质)其二:无产阶级影响和领导的人民大众的反帝反封建的民族文学。

(文学的时代和社会性质)三、中国现代文学的整体观(一)历史分期及内容思想:第一个十年(1917-1927):民主意识、科学精神第二个十年(1927-1937):阶级、解放意识,左翼革命文学的社会主义意识,民主主义、自由主义、人文主义文学意识并存。

第三个十年(1937-1949):民族解放意识和人民解放意识,(二)创作方法:现实主义、浪漫主义、现代主义。

现实主义为主潮。

(三)代表作家:鲁迅、郭沫若、茅盾、巴金、老舍、曹禺……四、中国现代文学课程研究的对象作家作品的历史,文学和文化思想的历史,中国社会接受和运用现代文学的历史。

五、主要参考教材黄修己的《中国现代文学简史》杨义的《中国现代小说史》钱理群等编撰的《现代文学三十年》……引言:中国文学现代化的发生一、中国文学现代化的开始(原因)1、“人”的发现2、西方观念的影响易卜生的个人主义卢梭的忏悔思想佛洛依德的心理分析尼采对传统思想的反叛3、社会变革的促进1)文学活动和报刊创办有了法律保障, 2)现代出版业逐步兴盛。

2021年自考“中国现代文学史”第二章笔记(6)分析《呐喊》《彷徨》在中国现代文学史的重要地位《呐喊》《彷徨》开创了中国现代文学革命现实主义的光辉传统,表示在:一、思想方面:1、它以“直面暗澹的人生,正视淋漓的鲜血”的现实主义精神,如实描写,深入地状写了社会的一切丑恶、罪恶和病根。

由于作者站在革命民主主义立场上,因而作品对封建性旧社会的表露批判,异常深刻,达到过去的文学所没有达到的思想境界。

2、作品渗透着革命人道主义精神,“哀其不幸,怒其不争”。

作品凝聚着作者对农民、妇女、知识分子问题的思考,对人民解放和社会改革道路的执着探求。

3、作品从思想革命的角度,侧重描写和揭示封建思想对人民群众的精神奴役和毒害,表露和解剖民族病态心理,期望中国人民摆脱封建传统思想束缚,改革国民劣根性。

二、《呐喊》《彷徨》的重要地位还表示在艺术上的杰出成就。

作者在民族生活的土壤上,博采众长、融会贯通,从而丰富了中国文学的表示手法,开拓了多中创作方法的源头,革新了中国短篇小说的结构形式。

鲁迅杂文的思想特色:鲁迅杂文以“文明批评和社会批评”为主要思想内容。

鲁迅杂文的两个思想特色:一、批判性(战斗性)1、对封建旧文明旧道德的批判,如《我们现在怎样做父亲》《我之节烈不雅》中批判封建父权、夫权、妇女节烈不雅等等。

后期杂文增加了批判本钱主义文明,半殖民地都市等方面的内容。

2、表露和批判国民劣根性,对卑怯、保守等国民性作了深刻的剖析。

3、社会批评的内容更为广泛,如对社会的一切暗中,统治者的凶残,帝国主义的罪行等都予以猛烈报复。

这种批判,具有战斗的现实意义。

二、深刻性鲁迅的杂文对各种问题的论述,都极其深刻,富有辨证哲理。

如《灯下漫笔》中揭露中国几千年的历史是“暂时做稳了奴隶的时代”和“想做奴隶而不得的时代”的循环,这从人民的社会地位和心理对中国历史所做出的本质性论断,是何等的深刻。

《拿来主义》中批判封建闭关主义,论述国家民族应对世界采取开放态度,以及开放的意义和方法,见解精辟。

第二章鲁迅1.分析《呐喊》、《彷徨》对封建社会、封建思想礼教的深刻批判。

小说集《呐喊》和《彷徨》的总主题是反封建,对封建社会、封建思想礼教的揭露批判极其深刻。

多数作品描写了封建势力对人民压迫及制造的一系列人生悲剧,主人公主要是农民、知识分子和妇女。

阿Q、孔乙己、祥林嫂,他们以自己被侮辱、被损害的血泪人生,控诉封建社会的黑暗。

如孔乙己身受封建科举制度和等级观念毒害,沦落到下层穷愁潦倒,表现了封建社会人与人之间关系的惊人冷漠。

揭示了封建思想道德的“吃人”本质及其对人民群众毒害的深广。

如《药》的悲剧是双重封建统治者用钢刀杀害革命者,封建迷信思想使华老栓把人血馒头当药为华小栓,但却治不老病。

悲剧在于,华小栓吃的人血馒头,竟是反青革命志士的鲜血做成的。

革命者为人民革命而献身,作为人民一员的华老栓并不理解。

表现粗群众的愚昧麻木,受封建迷信思想毒害之深。

小说既暴露了封建势力造成的人民物质上的“病苦”,更着重暴露了人们精神上的“病苦”,以惊醒“不幸的人们”起来摆脱封建思想道德的枷锁。

2.分析《呐喊》中的阿Q、闰土、七斤等农民形象小说集《呐喊》中的阿Q、《故乡》中的闰土、《风波》中的七斤,是三种类型的农民形象。

他们既有共同点又有不同点:一、共同点:都受封建势力压迫剥削,却愚昧麻木不觉悟。

二、不同点:闰土是个典型的旧中国农民,勤劳、质朴但精神近乎麻木。

他儿童时代机灵、能干,二十多年后,由于社会的压迫使他像个木偶人。

七斤是另一类农民形象,虽与外界有接触,但仍然十分愚昧。

“辫子风波”,使他自己没有辫子而发愁得不知如何是好。

这些都表现了农民的愚昧落后缺乏觉悟。

阿Q是辛亥革命时期的农民典型。

他是赤贫的雇农,被地主压迫,他不正视现实,常以精神胜利法自我陶醉,而忘却了自己失败者的悲惨屈辱的处境。

通过阿Q、闰土、七斤等农民形象,小说揭示了一个重大的社会矛盾:农民被封建主义残酷压迫剥削,生活极其悲惨;农民精神上愚昧麻木,却没有改变自己悲惨境遇而奋斗的思想和行动。

第一章绪论:中国现代文学史的历史发展进程及本质特征中国现代文学是指1919年“五四”运动前后为开端至1949年中华人民共和国成立这一时期的文学。

它包括在此期间发生的文学运动、文学争论、文艺思潮和在此期间出现的文学社团、文学流派以及所有不同类型作家的创作。

这30年的文学史,在中国几千年的文学史长河中是极为短暂的一瞬,但它的意义却不是能用时间来衡量的。

它是整个中国文学历史发展进程中的一个巨大转折点,显示出新文化与传统文化的深深“断裂”体现出中外文化的猛烈“碰撞”。

中国现代文学所具有这种纵横交叉、承前启后的历史特质,是中国以往任何一段文学史难以相比的。

中国现代文学的主要内容体现于它大致经历的三个发展时期,即“三个十年”。

第一个十年(1917—1927),通常又叫“五四”时期的文学,因为“五四”文学革命是这一阶段的重要内容。

它是现代文学开拓与奠基的阶段。

鲁迅、郭沫若等一批现代文学的奠基人及其现代文学奠基作家,文学研究会和创造社等最初一批重要的社团流派,都出现在这一阶段。

这个时期最重要的事情是中国新文学的序幕正式拉开,即五四文学革命的兴起。

1917年初,胡适、陈独秀分别在《新青年》上发表了《文学改良刍议》和《文学革命论》,标志着文学革命运动的正式兴起。

钱玄同、刘半农、周作人、鲁迅、李大钊等人积极响应文学革命的主张,推进文学革命的发展。

“十月革命”的炮声、马克思主义的传播、“五四”运动的爆发,把文学革命运动迅猛推向了高潮。

与此同时,以鲁迅、郭沫若为代表创作的新文学作品,显示了文学革命的实绩,表明了新文学的实质性进展。

小说方面,有鲁迅划时代的《狂人日记》。

诗歌方面,出现了胡适、郭沫若的诗集《女神》,开创了自由体白话新诗的一代诗风。

话剧方面则有胡适、洪深、田汉、欧阳予倩等人创作的白话剧本,在中国首先尝试了话剧这一新文学样式。

1921年以后,随着新文学理论和创作的深入发展,出现了大量的文学刊物,涌现出众多的新文学社团。

评价鲁迅近现代史论文3000字篇一:中国现代文学史(鲁迅)笔记 (3000字)鲁迅一、简介鲁迅原名周树人,字豫才。

“五四”时期是鲁迅战斗和创作的第一个高峰期,该期间出版了第一篇小说集《呐喊》。

1924~1926年,是鲁迅边战斗边探索的时期,也是他战斗创作的第二个高峰期,该期间创作了第二本小说集《彷徨》,散文集《野草》、《朝花夕拾》,杂文集《华盖集》。

1930~1936年,是鲁迅战斗创作的第三个高峰期,主要作品是历史小说集《故事新编》、鲁迅是左翼文艺运动的光辉旗手,是中国文化的主将,鲁迅的方向就是中华民族新文化运动的方向。

二、小说《呐喊》是鲁迅的第一本小说集,其总主题是反封建,深刻揭示了封建思想、封建道德的吃人本质及其对人民群众毒害的深广。

《呐喊》第一篇《狂人日记》,小说塑造的狂人形象,就作者所赋予的象征意义来说,是一个具有现代意识的封建社会叛逆者的形象,一个清醒的启蒙者的形象。

《狂人日记》作为中国第一篇现代白话小说,以它彻底的反封建精神和现代意识,它的深厚的思想意蕴和新颖特别的格式,成为中国新文学的开山之作。

《彷徨》是鲁迅的第二本小说集,作品中不幸的人们主要是农村劳动妇女和新知识分子,他们对于封建主义的压迫有过反抗,但最后都以失败告终。

《呐喊》、《彷徨》采用“杂取种种人,合成一个”的典型化方法,人物形象具有深广的社会历史内涵,同时又非常个性化。

、在艺术上多姿多彩,以将浓烈的感情寓于客观的叙事之中为主要特色。

在中国文学史上有着极为重要的地位。

《故事新编》一共收录历史小说8篇。

《补天》(女娲)、《奔月》(后羿)、《理水》(大禹)、《非攻》(墨子)、《铸剑》(眉间尺和宴之敖)、《采薇》(伯夷、叔齐)、《出关》(老子)、《起死》(庄子)。

《故事新编》的创作方法,既有现实主义,又有浪漫主义。

是对中国戏曲艺术这一传统的创造性运用和发展。

在中国现代历史小说中,《故事新编》以它丰厚的思想内容和特别而多样的格式,占有重要地位。

(第一章样本完整版共8页)吴宏聪、范伯群主编武汉大学出版社第一节文学革命的兴起第二节新文学社团的涌现和多元的文学新思潮第三节联盟第四节文学思潮及其论争第五节抗战时期的文学运动与文学思潮第六节解放区文学的兴起及影响第二章鲁迅第一节概述第二节《呐喊》、《彷徨》和《故事新编》第三节杂文第四节《野草》和《朝花夕拾》第三章郭沫若第一节概述第二节《女神》等诗集第三节《屈原》等历史剧第四章1917—1927年的文学创作第一节概述第二节胡适周作人第三节叶绍钧许地山王统照第四节冰心朱自清庐隐第五节郁达夫第六节闻一多徐志摩第七节冯文炳冯至李金发第五章茅盾第一节概述第二节《蚀》第三节《子夜》第四节短篇小说及散文第六章老舍第一节概述第二节《骆驼样子》第三节《四世同堂》第七章巴金第一节概述第二节《家》第三节《寒夜》第八章沈从文第一节概述第二节《边城》、《长河》第三节短篇小说与散文第九章曹禺第一节概述第二节《雷雨》,《日出》第三节《北京人》第十章1927—1937年的文学创作第一节概述第二节蒋光慈柔石殷夫第三节了玲第四节张天翼沙汀艾芜第五节田汉洪深第六节林语堂何其芳第七节叶紫吴组缃萧军萧红第八节戴望舒臧克家第九节张恨水第十一章1937—1949年的文学创作(一)第一节概述第二节艾青第三节田间穆旦第四节夏衍陈白尘李健吾第五节路翎钱钟书第六节张爱玲第七节徐訏无名氏第十二章1937—1949年的文学创作(二)”.③,”,改”.如”。

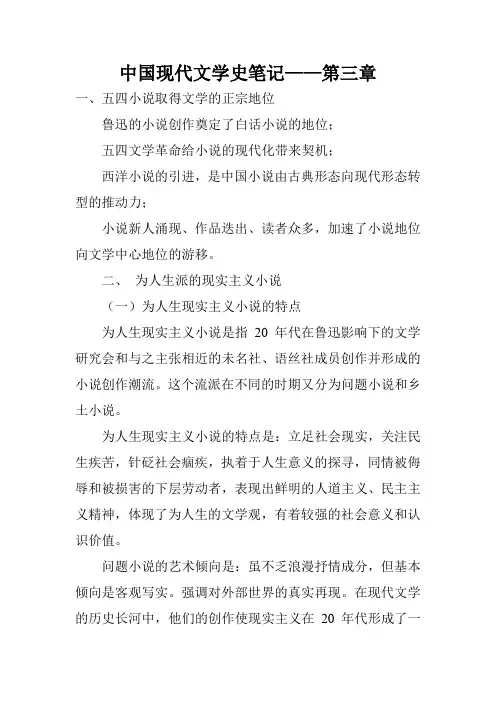

中国现代文学史笔记——第三章一、五四小说取得文学的正宗地位鲁迅的小说创作奠定了白话小说的地位;五四文学革命给小说的现代化带来契机;西洋小说的引进,是中国小说由古典形态向现代形态转型的推动力;小说新人涌现、作品迭出、读者众多,加速了小说地位向文学中心地位的游移。

二、为人生派的现实主义小说(一)为人生现实主义小说的特点为人生现实主义小说是指20年代在鲁迅影响下的文学研究会和与之主张相近的未名社、语丝社成员创作并形成的小说创作潮流。

这个流派在不同的时期又分为问题小说和乡土小说。

为人生现实主义小说的特点是:立足社会现实,关注民生疾苦,针砭社会痼疾,执着于人生意义的探寻,同情被侮辱和被损害的下层劳动者,表现出鲜明的人道主义、民主主义精神,体现了为人生的文学观,有着较强的社会意义和认识价值。

问题小说的艺术倾向是:虽不乏浪漫抒情成分,但基本倾向是客观写实。

强调对外部世界的真实再现。

在现代文学的历史长河中,他们的创作使现实主义在20年代形成了一股壮阔的洪峰。

(二)问题小说问题小说是以文研会为中坚的为人生派现实主义小说最早的创作潮流。

它直接师承文学革命倡导期《新青年》和《新潮》作家群的写实传统,发端于19181920间,极盛于20年代初。

问题小说旨在表现并且讨论一些有关人生的一般问题,题村比较广泛,举凡家庭之变、婚姻之苦、女子之地位、教育之不良乃至劳工问题、儿童问题、青年问题都有涉及。

问题小说是黑暗矛盾的社会现实和写实派作家上下求索的创作心态碰撞的产物,也是五四启蒙精神和作家的人生思考相结合的产物,迎合了当时的社会精神心理需求。

问题小说具有鲜明时代气息和社会针对性,追求哲理色彩,因其只问病根,不开药方或以爱和美来弥合、净化人生,不免带有观念化和抽象化的弱点,人物形象为社会问题所冲淡,削弱了小说审美价值,因而问题小说只是一股文学潮流,而并非一个成熟的文学流派。

问题小说代表作家和作品鲁迅:《狂人日记》、《药》俞平伯:《花匠》叶绍钧:《这也是一个人?》(《一生》)《隔膜》、《苦菜》、《饭》、《校长》、《潘先生在难中》许地山:《命命鸟》、《商人妇》《缀网劳蛛》罗家伦:《是爱情还是苦痛?》杨振声:《渔家》、《贞女》胡适:《一个问题》冰心:《超人》、《两个家庭》、《斯人独惟悴》、《分》、《微笑》王统照:《沉思》、《湖畔儿语》、《黄昏》、《刀柄》、《生与死的一行列》叶绍钧《潘先生在难中》叶绍钧是新文学开创期最早、最具知名度的作家之一。

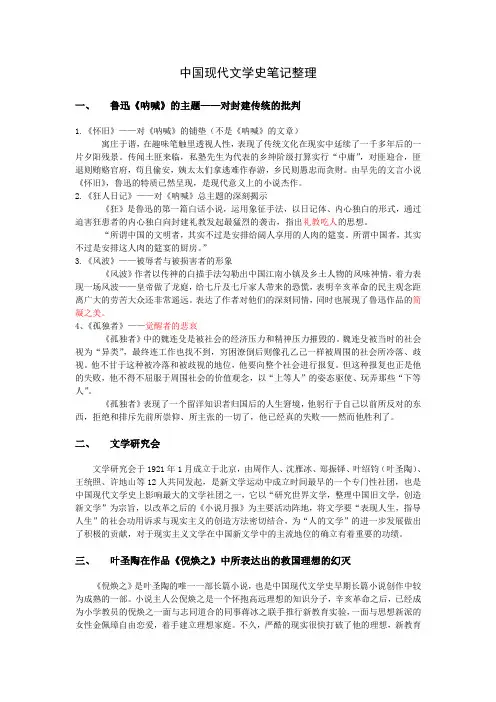

中国现代文学史笔记整理一、鲁迅《呐喊》的主题——对封建传统的批判1.《怀旧》——对《呐喊》的铺垫(不是《呐喊》的文章)寓庄于谐,在趣味笔触里透视人性,表现了传统文化在现实中延续了一千多年后的一片夕阳残景。

传闻土匪来临,私塾先生为代表的乡绅阶级打算实行“中庸”,对匪迎合,匪退则贿赂官府,苟且偷安,姨太太们拿逃难作春游,乡民则愚忠而贪财。

由早先的文言小说《怀旧》,鲁迅的特质已然呈现,是现代意义上的小说杰作。

2.《狂人日记》——对《呐喊》总主题的深刻揭示《狂》是鲁迅的第一篇白话小说,运用象征手法,以日记体、内心独白的形式,通过迫害狂患者的内心独白向封建礼教发起最猛烈的袭击,指出礼教吃人的思想。

“所谓中国的文明者,其实不过是安排给阔人享用的人肉的筵宴。

所谓中国者,其实不过是安排这人肉的筵宴的厨房。

”3.《风波》——被辱者与被损害者的形象《风波》作者以传神的白描手法勾勒出中国江南小镇及乡土人物的风味神情,着力表现一场风波——皇帝做了龙庭,给七斤及七斤家人带来的恐慌,表明辛亥革命的民主观念距离广大的劳苦大众还非常遥远。

表达了作者对他们的深刻同情,同时也展现了鲁迅作品的简凝之美。

4、《孤独者》——觉醒者的悲哀《孤独者》中的魏连殳是被社会的经济压力和精神压力摧毁的。

魏连殳被当时的社会视为“异类”,最终连工作也找不到,穷困潦倒后则像孔乙己一样被周围的社会所冷落、歧视。

他不甘于这种被冷落和被歧视的地位,他要向整个社会进行报复。

但这种报复也正是他的失败,他不得不屈服于周围社会的价值观念,以“上等人”的姿态驱使、玩弄那些“下等人”。

《孤独者》表现了一个留洋知识者归国后的人生窘境,他躬行于自己以前所反对的东西,拒绝和排斥先前所崇仰、所主张的一切了,他已经真的失败——然而他胜利了。

二、文学研究会文学研究会于1921年1月成立于北京,由周作人、沈雁冰、郑振铎、叶绍钧(叶圣陶)、王统照、许地山等12人共同发起,是新文学运动中成立时间最早的一个专门性社团,也是中国现代文学史上影响最大的文学社团之一,它以“研究世界文学,整理中国旧文学,创造新文学”为宗旨,以改革之后的《小说月报》为主要活动阵地,将文学要“表现人生,指导人生”的社会功用诉求与现实主义的创造方法密切结合,为“人的文学”的进一步发展做出了积极的贡献,对于现实主义文学在中国新文学中的主流地位的确立有着重要的功绩。

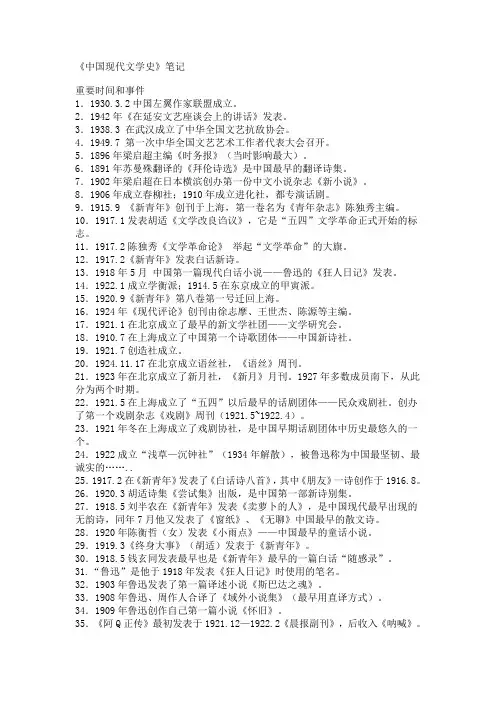

《中国现代文学史》笔记重要时间和事件1.1930.3.2中国左翼作家联盟成立。

2.1942年《在延安文艺座谈会上的讲话》发表。

3.1938.3 在武汉成立了中华全国文艺抗敌协会。

4.1949.7 第一次中华全国文艺艺术工作者代表大会召开。

5.1896年梁启超主编《时务报》(当时影响最大)。

6.1891年苏曼殊翻译的《拜伦诗选》是中国最早的翻译诗集。

7.1902年梁启超在日本横滨创办第一份中文小说杂志《新小说》。

8.1906年成立春柳社;1910年成立进化社,都专演话剧。

9.1915.9 《新青年》创刊于上海,第一卷名为《青年杂志》陈独秀主编。

10.1917.1发表胡适《文学改良诌议》,它是“五四”文学革命正式开始的标志。

11.1917.2陈独秀《文学革命论》举起“文学革命”的大旗。

12.1917.2《新青年》发表白话新诗。

13.1918年5月中国第一篇现代白话小说——鲁迅的《狂人日记》发表。

14.1922.1成立学衡派;1914.5在东京成立的甲寅派。

15.1920.9《新青年》第八卷第一号迁回上海。

16.1924年《现代评论》创刊由徐志摩、王世杰、陈源等主编。

17.1921.1在北京成立了最早的新文学社团——文学研究会。

18.1910.7在上海成立了中国第一个诗歌团体——中国新诗社。

19.1921.7创造社成立。

20.1924.11.17在北京成立语丝社,《语丝》周刊。

21.1923年在北京成立了新月社,《新月》月刊。

1927年多数成员南下,从此分为两个时期。

22.1921.5在上海成立了“五四”以后最早的话剧团体——民众戏剧社。

创办了第一个戏剧杂志《戏剧》周刊(1921.5~1922.4)。

23.1921年冬在上海成立了戏剧协社,是中国早期话剧团体中历史最悠久的一个。

24.1922成立“浅草—沉钟社”(1934年解散),被鲁迅称为中国最坚韧、最诚实的……..25.1917.2在《新青年》发表了《白话诗八首》,其中《朋友》一诗创作于1916.8。

![中国现代文学史笔记[1]](https://uimg.taocdn.com/a0e053513c1ec5da50e270f4.webp)

中国现代文学史一、中国文学现代化的发生(一)中国现代文学史的分期酝酿期:1840-1898;发生期:1898-1917;发展期:1917-1949(1)1917五四运动前夕—1927大革命失败(2)1927大革命失败—1937抗日战争爆发(3)1937抗战爆发—1949中华人民共和国建立(二)现代文学的源头、前奏—近代文学(1)民族危机、社会危机导致哲学思潮上的“求变”,外来哲学思潮(如《天演论》的进化论思想)的引进,推动了文学思潮的更替、发展。

(2)日趋严重的民族危机,促使维新运动和思想解放高潮兴起,有力地推动了近代文学的现实主义精神。

五四新文学的质变(从封建贵族文学向平民大众文学的转变),早已蕴藏于近代文学的量变之中,《官场现形记》等现实主义谴责小说出现。

(3)近代鸳鸯蝴蝶派文学、言情文学从一定程度上反映了人民生活和社会现实,成为现代言情文学的源头。

(4)近代翻译文学是产生五四新文学的外因。

大量西方文学作品的译介,强化了民主意识、自由精神和科学精神;外来文体、文风、口语特点成为白话文运动的外因基础。

(三)近代对文学优秀传统的激活和发展(1)文学发展观的启示;强调“变易”的思想,康有为的“善变以应天”、龚自珍的“自古及今,法无不变”等求新求变思想与传入的西方进化论思想影响结合,推动了中国近代文学思潮的发展。

(2)“经世致用”传统的发展;主张文学应与“当世之务”相结合,为社会现实服务。

(3)启蒙文学思想的影响;反对程朱理学对人的情感和个性的束缚;摒弃儒家中庸哲学思想的“温柔敦厚”的美学原则;对世俗生活和普通人情的注意;人物塑造的个性化趋向。

“诗界革命”——梁启超提出。

他以为,中国如果没有“诗界革命”,那么诗运就将断绝。

他认为“诗界革命”应达到三个标准:“新意境”,“新语句”,“要以古人之风格入之”。

所谓“新意境”:就是“理想之深邃闳远”;所谓“新语句”:指来自欧美,表现新思想的名词术语。

所谓“古人风格”,就是要“渊含古声”。

《中国现代文学史》鲁迅考点整理1、小说集:《呐喊》、《彷徨》中思想内容及艺术特色关键点:封建传统吃人的总主题;权势者、卫道士、社会群体、被损辱与被损害者以及觉醒者的形象塑造;叙事结构及表现手法上的根本性创新。

2、《阿Q正传》的永恒艺术魅力关键点:阿Q形象中的国民性弱点——自我意识缺乏及其“精神胜利法”;小说与辛亥革命的关系;艺术上,现实主义典型的塑造以及悲剧和喜剧的有机结合。

3、散文诗集《野草》中的情感意向与艺术特点关键点:五类抒情意向——自我主观情绪的表现、自我存在价值的肯定、对庸俗倾向的揭露、对反动统治的控诉、对某些青年思想的批评;象征主义艺术方法的运用和奇幻壮美的意境创造。

4、散文:《朝花夕拾》的内容和艺术特点关键点:人情世态的刻画;栩栩如生的人物形象;融议论于记叙的表现手法5、《故事新编》的主要内容和艺术手法(05年简答题已考)关键点:内容上两类三组;艺术上古今贯通6、杂文:鲁迅的主要文化和文学业绩关键点:内容上,中国社会思想的百科全书(成熟期对八类历史事件和思想斗争的论战——①对国民党的政治、文化专制;②创造社、太阳社部分激进青年;③对“新月社”;④对“民族主义文学”;⑤对“自由人”和第三种人;⑥对“论语派”;⑦对左联部分领导人;⑧对各类文坛小丑);艺术上,理性的启迪、情感的感染和形象的刻画熔于一炉。

【鲁迅小说集《呐喊》、《彷徨》中思想内容及艺术特色】一、封建传统吃人的总主题:《狂人日记》是鲁迅创作的第一篇白话小说,“意在暴露家族制度和礼教的弊害”。

小说中,有赵贵翁这样一些封建传统的自觉维护者,也有那些为封建传统蒙蔽的一般群众,他们自己是被吃者,但同时也参与吃人。

封建礼教影响的普遍性决定了人吃人的普遍性。

而封建礼教又是以家族制度为核心的。

小说中“大哥”的意象,就是家族制度的象征,他并非有意戕害“狂人”,但他所遵奉的礼教观念决定了他要遵照社会传统的意志消灭“狂人”的叛逆意识;“医生”这个意向则集中体现了在传统封建社会里,那些以“治病救人”面目出现的道德说客一类人的实质,他们实际上起着帮助统治者吃人的作用。

《现代文学三十年》复习笔记----鲁迅第一篇:《现代文学三十年》复习笔记----鲁迅11344700.doc-1-11344700.doc-1-主要著作短篇小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》散文诗集《野草》散文集《朝花夕拾》杂文集16《热风》五四时对旧礼教旧传统的批判,与复古派的论争。

《坟》五四后对中国历史、国民性的解剖。

《华盖集》《华盖集续编》五卅运动、三一八惨案中对帝国主义、封建军阀的揭露与抗争,与现代评论派的论战。

《而已集》大革命失败后抗击国民党对革命青年的杀戮。

《南腔北调集》对“第三种人”、论语派等的诘难。

《三闲集》20年代末与创造社、太阳社关于“革命文学”的论争。

《二心集》30年代初对民族主义的斗争,与新月派的论辩。

《准风月谈》《伪自由书》《花边文学》对30年代上海半殖民地商业社会的透视和批判。

《且介亭杂文》《且介亭杂文二集》对明清思想文化学术及儒道各家的审视。

《且介亭杂文末编》《附集》抗议国民党法西斯专政,反击中共左倾路线。

《集外集》《集外集拾遗》书信集《两地书》学术著作《中国小说史略》《汉文学史纲要》上篇一、《呐喊》《彷徨》:中国现代小说的开端与成熟标志1918年5月,《新青年》第4卷第5号《狂人日记》(一)表现的深切——独特的题材视角1、题材:表现农民与知识分子2、视角:关注病态社会里人的精神病苦《药》华家的精神愚昧。

《故乡》闰土的心灵麻木。

《祝福》祥林嫂的恐惧。

《明天》单四嫂子的孤独空虚。

《在酒楼上》吕纬甫像苍蝇飞回原地的颓唐消沉。

《孤独者》魏连躬行先前所反对的一切,看似胜利实则失败的“复仇”。

《伤逝》冲出旧家庭的青年男女,在爱情失去附丽后回到旧家庭中。

——对灵魂的拷问,揭露造成精神病态的病态的社会,最终指向绝望的反抗。

二)格式的特别——结构模式与形式手法的创新1、情节结构模式○1看/被看《示众》系列:表现麻木愚昧的国民性弱点,及对启蒙的质疑批评。

《狂人》《孔》《明天》《头发的故事》《药》《阿Q》《祝福》《长明灯》《铸剑》《理》《采薇》○2离去—归来—再离去苍凉的绝望,对绝望的质疑、挑战和反抗。

中国现代文学史笔记——第十七章第一节鲁迅杂文的重大意义一、鲁迅的杂文与中国人:杂文是一种报刊文体它的现在时使它成为一个时代的忠实记录。

鲁迅的杂文不仅是现代中国社会、政治、历史、法律、宗教、哲学、道德、文学、艺术,乃至经济、军事的百科全书,而且以其对中国现代国民的文化心理、行为准则、价值取向,以及民性、民情、民俗、民魂的真实生动而深刻的描绘,成为一部活的现代中国人的人史。

二、鲁迅的杂文与文学现代性:杂文是无体之文因而它能给作家提供特别大的自由创造的空间。

鲁迅利用这一文体使他天马行空的思想艺术得到了淋漓尽致的发挥。

这使鲁迅的杂文具有了某种不可重复性,并体现了文学的现代性,从而具有某种典范意义。

第二节鲁迅杂文的思想艺术特质一、批判性、否定性、攻击性特色:鲁迅的14本杂文集是一部永不停息地进行批判论战的思想文化斗争的编年史,如五四时期对旧礼教、旧传统的批判;五四后对中国历史和国民性的解剖;五卅与三一八惨案中对残杀中国人民与表年学生的帝国主义、封建军阀的揭露与抗争。

这些批判显示了鲁迅不屈不挠的批判精神与其人其文的反叛性、异质性。

二、批判的犀利与刻毒:鲁迅杂文的批判锋芒始终对准人,人的心理与灵魂。

如《论他妈的》,从中国人的国骂背后,看出了封建等级、门第制度所造成的扭曲而不免卑劣的反抗心理。

又如《论照相之类》,从许多戏迷都喜欢看男人扮女人,分析这表现了中庸之道下的中国民族病态心理,反映了封建性压抑下的性变态。

鲁迅的犀利与刻毒来源于他的非常规思维与非常规联想力,如《现代史》。

三、个性与类型:鲁迅的杂文形象总是从个别开始,然后迅速切入本质,做出具有普遍意义的整体概括,并给这个形象加上简括的名称,将这一个提升为这一类,但仍保留着形象、具体的特征,使个与类统一。

如叭儿狗,从某些个人开始,概括了中国社会某一类人的内在精神气质,成为这一类人的共名。

又如带头羊、革命小贩、西崽之类。

四、鲁迅杂文的主观性:即抒情主人公情感线索如《纪念刘和珍君》中鲁迅的困惑。

中国现代文学史笔记整理(六)第二部分·现代文学▼第一章文学思潮与运动一、文学革命的发生与发展二、外国文艺思潮的涌入和新文学社团的蜂起三、胡适、周作人与新文学初期理论建设四、文学创作潮流与趋向第二章鲁迅(一)一《呐喊》与《彷徨》:中国现代小说的开端与成熟标志二《野草》与《朝花夕拾》第三章小说(一)一“五四”小说取得文学的正宗地位二、从“问题小说”到人生派写实小说三“自叙传”抒情小说及其他主观型叙述小说继续点击下方空白区域▼第四章郭沫若一、《女神》的自我抒情主人公形象二、《女神》的艺术想象力、形象特征与形式三、从《星空》、《瓶》到《前茅》与《恢复》四、以《屈原》为代表的历史题材的剧作第五章新诗(一)一、新诗的诞生——“五四”新诗运动二、“尝试”中的新诗——早期白话诗三、“开一代诗风”的新诗创作四、新诗的“规范化”——闻一多、徐志摩为代表的前期新月派五、“纯诗”概念的提出与早期象征派诗歌第六章散文(一)一、《新青年》“随感录”作家群(1)1918年4月《新青年》第4卷4号开始设立“随感录”栏目,专门发表杂文。

此后有诸多报刊仿效开设同类栏目,使杂文承担了社会批评与文明批评的任务,成为最早显示白话文艺术特质的文体之一。

《新青年》随感录作者大都是新文化运动的先驱者,鲁迅是其中主要作家。

“随感录”杂文大都是论战批判色彩浓厚的急就章,必须联系当时特定的时代氛围来阅读。

同时,应初步了解“随感录”对后起的“语丝”派等散文诸流派的影响。

二、周作人与“言志派”散文(2)周作人思想比较复杂,“五四”时期就有所谓“叛徒”(反抗者)与“隐士”(超离现实者)的两重性格,但他又是现代散文的大家,对他这方面的历史地位应充分肯定。

一是要了解其散文观。

他紧早从西方引入“美文”的概念,并提倡抒发个人情性的“言志”小品文。

二要了解周作人小品的艺术特质,即多作闲谈体,借鉴明人小品与外国随笔的笔调,形成自然隽永,冲淡平和的风格,或者可用“闲适”两个字来概括。

《中国现代文学史》完整笔记整理第一章:1917——1949年的文学运动和文学思潮§1、文学革命的兴起(1917——1920)一、晚清文学改良运动的主要内容:1、诗界革命:黄遵宪(反对拟古复古、提倡“我手写我口”)2、小说界革命:梁启超(重视小说的社会地位和社会作用)3、文界革命:梁启超(“报章体”)4、白话文运动:裘廷梁二、“五四”文学革命发生的历史背景:1、晚清文学改良运动在新的历史条件下的发展2、适应以思想革命为主要内容的新文化运动而发生的三、《新青年》(第一卷名《青年杂志》)——标志着新文化运动的开始创刊时间:1915年主编姓名:陈独秀四、“五四”新文化运动与文学革命的关系:1、文学革命是适应以思想革命为主要内容的新文化运动而发生的,因为旧文学中充斥着封建礼教道德的思想内容,思想革命的深入,必然要求反对旧文学的文学革命;2、而文学革命的开展,批判旧文学观念和旧文学中封建思想道德观念,新文学以民主主义、人道主义、个性主义为内容,也大大推动了思想革命更深入地开展;3、思想革命和文学革命相辅相成,使新文化运动蓬勃发展,成为自有中国以来最彻底反对封建文化和封建旧文学的革命。

五、文学革命的发生过程:1、1917年1月,《文学改良刍议》(胡适)——倡导文学革命的第一篇理论文章。

2、1917年2月,《文学革命论》(陈独秀)——正式举起文学革命的大旗。

3、钱玄同、刘半农等撰文响应,周作人发表《人的文学》、《平民文学》六、鲁迅:《狂人日记》(发表于《新青年》)——第一篇现代白话小说(1918年)七、十月革命后马克思主义在中国的传播和“五四”爱国运动的爆发对文学革命的影响:1、李大钊:《什么是新文学》:用白话写的文章,算不得新文学;新文学应建立在“宏深的思想、学理,坚信的主义,从思想和艺术两个方面对新文学提出的要求)2、鲁迅:《狂人日记》小说对封建主义揭露、批判所达到的高度3、郭沫若的新诗,体现了“五四”反抗叛逆、破旧创新的精神八、了解文学革命在创作上的初步成绩和白话文运动的胜利:1、《新青年》上胡适、刘半农、沈尹默等的白话新诗,《新潮》上叶绍钧、汪敬熙、杨振声等的白话新小说和康白情、俞平伯的新诗,都是文学革命的最初实绩。

中国现代文学史笔记完整版中国现代文学是指中国自20世纪初以来的文学作品,是中国文学发展的一个重要时期。

本文将从不同的角度,对中国现代文学史进行全面的回顾和概括。

一、中国现代文学的起源中国现代文学起源于20世纪初的新文化运动。

在这个时期,中国社会发生了巨大的变革,西方文化的影响也越来越深入。

新文化运动提倡以科学、民主、进步的精神为指导,呼吁对传统文化进行批判和改革。

这对中国文学的发展产生了深远的影响。

二、对传统文学的批判和改革中国现代文学在其发展过程中,对传统文学进行了批判和改革。

传统文学注重形式美,讲究韵律和格律,而现代文学则更加注重内容和思想的表达。

在这个转变过程中,很多作家开始倡导自由创作的思想,不再受束缚于传统的文学形式。

三、代表作家的作品分析1. 鲁迅:中国现代文学的奠基人之一,他的作品以批判现实、呼唤民主的精神为主题,对中国文学产生了深远的影响。

《狂人日记》、《阿Q正传》等作品成为中国文学的经典之作。

2. 茅盾:中国现代小说的奠基人,他着重描写农民阶级的生活,作品深入浅出,充满人文关怀。

《子夜》、《春蚕》等作品被广大读者所喜爱。

3. 钱钟书:以描写社会生活为主题的作家,他的作品充满了幽默和讽刺的色彩。

《围城》是他最著名的作品之一,被誉为中国现代文学的巅峰之作。

四、中国现代文学的特点1. 现实主义倾向:中国现代文学强调对社会现实的揭示和反思,对人民生活的真实展示。

作家们通过作品表达对社会现象的关注和批评。

2. 对个体命运的关注:中国现代文学作为一个特定历史时期的产物,对个体命运的关注非常明显。

作家们通过描写个体的命运,反映社会的不公与扭曲。

3. 多样性:中国现代文学呈现出多样性的特点,不同的作家有不同的风格和创作方式。

他们表达着不同的思想和情感,形成了中国现代文学的丰富性。

五、中国现代文学的影响中国现代文学对中国社会产生了深远的影响,它为人们提供了一个思考现实、反思传统的平台。

作家们通过作品发出自己的声音,表达对社会问题的担忧和对未来的希冀。

鲁迅

一、简介

鲁迅原名周树人,字豫才。

“五四”时期是鲁迅战斗和创作的第一个高峰期,该期间出版了第一篇小说集《呐喊》。

1924~1926年,是鲁迅边战斗边探索的时期,也是他战斗创作的第二个高峰期,该期间创作了第二本小说集《彷徨》,散文集《野草》、《朝花夕拾》,杂文集《华盖集》。

1930~1936年,是鲁迅战斗创作的第三个高峰期,主要作品是历史小说集《故事新编》、

鲁迅是左翼文艺运动的光辉旗手,是中国文化的主将,鲁迅的方向就是中华民族新文化运动的方向。

二、小说

《呐喊》是鲁迅的第一本小说集,其总主题是反封建,深刻揭示了封建思想、封建道德的吃人本质及其对人民群众毒害的深广。

《呐喊》第一篇《狂人日记》,小说塑造的狂人形象,就作者所赋予的象征意义来说,是一个具有现代意识的封建社会叛逆者的形象,一个清醒的启蒙者的形象。

《狂人日记》作为中国第一篇现代白话小说,以它彻底的反封建精神和现代意识,它的深厚的思想意蕴和新颖特别的格式,成为中国新文学的开山之作。

《彷徨》是鲁迅的第二本小说集,作品中不幸的人们主要是农村劳动妇女和新知识分子,他们对于封建主义的压迫有过反抗,但最后都以失败告终。

《呐喊》、《彷徨》采用“杂取种种人,合成一个”的典型化方法,人物形象具有深广的社会历史内涵,同时又非常个性化。

、在艺术上多姿多彩,以将浓烈的感情寓于客观的叙事之中为主要特色。

在中国文学史上有着极为重要的地位。

《故事新编》一共收录历史小说8篇。

《补天》(女娲)、《奔月》(后羿)、《理水》(大禹)、《非攻》(墨子)、《铸剑》(眉间尺和宴之敖)、《采薇》(伯夷、叔齐)、《出关》(老子)、《起死》(庄子)。

《故事新编》的创作方法,既有现实主义,又有浪漫主义。

是对中国戏曲艺术这一传统的创造性运用和发展。

在中国现代历史小说中,《故事新编》以它丰厚的思想内容和特别而多样的格式,占有重要地位。

三、杂文

鲁迅一生写的最多的是杂文,前期作品有:《坟》、《热风》、《华盖集》、《华盖集续编》四本杂文集,后期有《而已集》、《三闲集》、《心集》、《南腔北调集》、《伪自由书》、《准风月谈》、《花边文学》、《且介亭杂文》、《且介亭杂文二集》、《且介亭杂文末编》十本杂文集。

鲁迅杂文内容丰富广博。

鲁迅前期杂文侧重对封建性旧文明、旧道德的批判,充分体现了以科学民主为旗帜,彻底反对封建文化的“五四”精神。

同时还探索和研究国民性问题,暴露和批判了卑怯、惰性、保守、巧滑等国民性弱点。

具有深刻性。

鲁迅后期的杂文在思想内容上有所发展。

首先,政治斗争和时评的文字增多了。

其次,对旧中国社会的思想、文化、文学进行了更为广泛儿深刻的批判。

第三,对革命文学发表了许多重要意见。

后期许多杂文具有深刻的哲理性。

鲁迅的杂文具有很高的艺术性,它的文学特征首先体现在形象性,同时还具有抒情性和讽刺性的艺术特点。

鲁迅的杂文文体多样不拘一格。

鲁迅杂文的艺术魅力还在于它的简练隽永、鲜明生动、机智幽默、多姿多彩的语言。

四、散文

鲁迅是现代中国散文诗最早的创作者,其散文诗集《野草》写于1924年,最初发表于《语丝》,其中较多的篇数,虽然流露出彷徨、苦闷、寂寞情绪,但着重表现的是黑暗重压之下的战斗精神、追求精神、牺牲精神。

《野草》的多数作品在艺术上采用象征主义的方法,以创造物质感的形象来表现复杂的内心感受。

《朝花夕拾》作为叙事性的散文,文体虽有不同,但融叙事、抒情、议论于一炉,以炽烈深沉的感情记事怀人,以白描和花眼睛的方法刻画人物,在往事追叙中闪耀着社会批判的锋芒,杂以对丑恶现实的嘲谑讽刺,文笔朴实优美,是《朝花夕拾》的主要艺术特色,在现代散文中具有重要地位。