我国储蓄率居高不下原因

- 格式:doc

- 大小:11.50 KB

- 文档页数:1

我国经济结构失衡原因我国经济结构失衡原因内容摘要:我国内部经济结构失衡是长期以来困扰我国经济发展的一个难题,解决经济结构失衡对促进我国经济健康稳定可持续发展非常重要。

本文结合国际一般经验和国内经济发展现状,首先分析目前我国经济结构失衡的表现;然后从国家经济发展战略、经济部门市场化改革以及相关制度体制建设方面对我国内部经济失衡的原因进行深层次剖析;最后给出相应的对策建议。

关键词:经济发展结构失衡战略调整制度改革我国经济结构失衡表现(一)储蓄与消费长期不均衡我国储蓄率在世界各国中长期位居前列,部分学者认为我国储蓄率一直居高不下的原因主要是东西方社会习俗和文化传统的差异,即东方文化崇尚节俭而西方文化鼓励消费。

虽然东亚的经验事实(日本、韩国和新加坡等儒家文化圈的国家,都(曾)是高储蓄的主要发生国)为这种观点提供了部分支撑,但是,这种观点却无法解释日本储蓄率近期的逐年下降以及其他有着类似文化基础的亚洲国家“正常”的储蓄率。

相对于我国一直居高不下的储蓄率,我国的消费率近年来一直处于较低水平。

从1994年的57.4%上升到2000年的61.1%后,以后各年出现逐年下降的趋势,到2006年降至47.7%的低点。

横向比较,虽然近几十年来和我国一样走出口拉动型经济发展道路的东亚国家和一些地区在相应阶段的消费率也不高,但却远远没有低到我国这种程度。

(二)粗放型经济增长方式与环境资源超限矛盾日益突出与其他国家相比,我国的资源相对紧缺,人均资源占有量更是大大低于世界平均水平。

与我国有限的环境资源容量形成鲜明对比的是,长期以来我国经济增长以牺牲环境资源为代价。

首先,我国能源利用效率仍然偏低,与世界先进水平相比仍存在较大差距。

2008年,中国每万美元能耗是世界平均水平的2.6倍,是美国的4倍、德国的4.4倍、日本的8倍、英国的5.7倍、巴西的两倍;其次,从生态环境看,中国已经成为主要污染物排放最大的国家,2010年主要水污染物化学耗氧量(COD)和氨氮排放总量分别1238.1万吨和120.3万吨,居世界第一,超过环境容量近90%。

中国居民储蓄率的形成及其影响因素分析中国居民储蓄率一直是国际社会关注的重要指标之一,也是一个体现民生水平的重要数据。

储蓄率越高,家庭经济越健康,也意味着国家经济的稳定性和可持续性得到了保障。

那么,中国居民储蓄率的形成及其影响因素是什么呢?一、中国居民储蓄率的现状根据统计数据显示,2019年中国居民人均储蓄率为33.9%,较2018年下降了0.7个百分点。

虽然储蓄率有所下降,但相比其他国家的储蓄率,中国仍然是一个高储蓄率的国家。

二、中国居民储蓄率形成的影响因素(一)文化因素中国传统文化中有“俭朴持家,勤俭节约”的传统,这种理念贯穿在很多居民生活的方方面面。

中国居民通过过度的储蓄,来保证自己和家庭的生活质量,同时也是一种财富传承和保值的习惯。

(二)政策因素中国的国家政策对居民储蓄率形成也有着重要的影响。

例如,储蓄存款利率高于消费信贷利率,这就促使了居民更多地选择储蓄而不是消费。

而近年来政府出台的税收减免等政策,在一定程度上也会影响到居民储蓄率的形成。

(三)收入水平收入是影响居民储蓄的一个重要因素。

当收入增加,家庭储蓄率也有可能随之降低。

同时,收入的分配不平等也会直接影响到居民的储蓄率,高收入人群的储蓄率相对较低,而低收入人群则倾向于享受财富保值,将更多的收入放在储蓄中。

(四)消费观念消费观念是影响居民储蓄的另外一个因素。

随着社会经济的发展和消费观念的转变,人们越来越倾向于追求高品质的生活,这就促进了消费升级,提高了消费水平,同时也会导致储蓄率的下降。

三、中国居民储蓄率影响的负面因素(一)影响消费水平高储蓄率可能会导致消费水平的下降,进而影响到国内经济的发展。

如果居民长期过度储蓄,那么就会形成消费不足的局面,也就是说,居民不愿意进行消费,进而使得经济的发展受到影响。

(二)制约投资过高的储蓄率也会制约投资,这是因为储蓄资金可以用于生产,但有一部分储蓄资金只是闲置,使得需要资金支持的实体经济面临着投融资难的影响。

经济论坛中国的居民储蓄率现状及成因分析张静(西华师范大学,四川南充637000)摘要:高储蓄是中国经济长期以来的基本特征,中国的储蓄率超过50%,这被认为是导致国内内需不足的原因之一,尤其是在中国面临着经济发展新常态的阶段,提振内需,扩大内需已成为促进经济转型的重要手段。

本文主要分析了中国居民高储蓄率的现状和成因,分析得到中国的居民储蓄率已经开始呈下降趋势并出现了负增长,长期以来的高储蓄格局正在发生转变,居民储蓄率的降低对经济的影响有利有弊,应采取合理措施将居民储蓄率控制在合理范围内。

关键词:居民储蓄率;经济增长;影响因素1中国居民储蓄现状分析我国是全世界储蓄率最高的国家之一。

中国的国民储蓄率从20世纪70年代起就不断增长,到2005年中国的国民储蓄率高达51%,而全球平均储蓄率仅为19.7%,我国的国民储蓄率远远高于世界平均水平。

但是应注意区别国民储蓄率与居民储蓄率的概念,国民储蓄可以按照进行储蓄的部门而划分为私人储蓄和政府储蓄,私人储蓄又可以进一步划分为居民储蓄和企业储蓄。

所以说,国民储蓄率的高低并不能直接代表居民储蓄率的高低。

2中国居民高储蓄率原因分析2.1居民的预防性动机强随着由于社会制度的改革,许多由国家负担的成本逐渐转移到居民个人身上,居民增加了对未来收入和支出不确定性的顾虑,需要保持一定储蓄来应对未来的支出。

我国的社会保障体系十分不健全而且水平低,也迫使人们不得不增加储蓄。

由于政府的公共消费支出水平低,导致教育和医疗等公共服务供给严重不足,居民需要进行预防性储蓄以应对教育和医疗支出的不确定性。

导致居民的即期消费下降,边际储蓄倾向加强。

2.2居民收入差距的扩大居民储蓄来自收入,不同收入阶层的居民的储蓄额是不同的,随着居民收入差距的扩大,储蓄额的差距也在不断扩大。

从储蓄的分布情况来看,家庭储蓄的分布极不均衡,大部分居民储蓄集中在少数家庭,主要是收入最高的那部分家庭,低收入家庭对居民储蓄率的贡献是有限的,而高收入家庭由于生活消费已经趋于饱和,又缺乏投资渠道,大量结余资金被大量沉积在银行,这也是造成居民储蓄增加的原因之一。

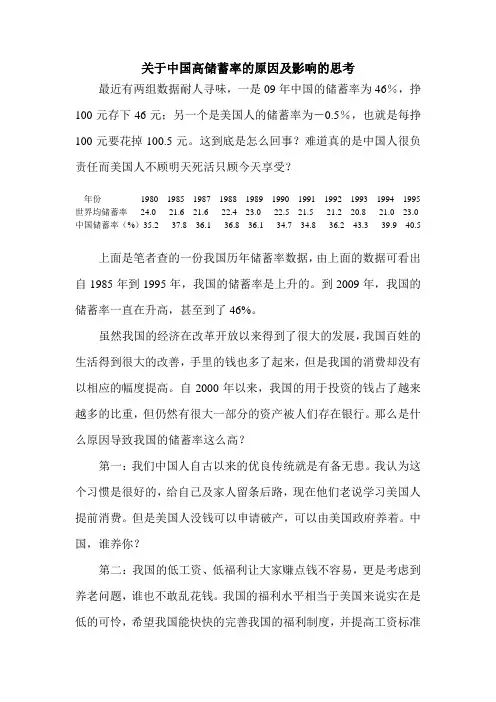

关于中国高储蓄率的原因及影响的思考最近有两组数据耐人寻味,一是09年中国的储蓄率为46%,挣100元存下46元;另一个是美国人的储蓄率为-0.5%,也就是每挣100元要花掉100.5元。

这到底是怎么回事?难道真的是中国人很负责任而美国人不顾明天死活只顾今天享受?年份1980 1985 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 世界均储蓄率24.0 21.6 21.6 22.4 23.0 22.5 21.5 21.2 20.8 21.0 23.0 中国储蓄率(%)35.2 37.8 36.1 36.8 36.1 34.7 34.8 36.2 43.3 39.9 40.5上面是笔者查的一份我国历年储蓄率数据,由上面的数据可看出自1985年到1995年,我国的储蓄率是上升的。

到2009年,我国的储蓄率一直在升高,甚至到了46%。

虽然我国的经济在改革开放以来得到了很大的发展,我国百姓的生活得到很大的改善,手里的钱也多了起来,但是我国的消费却没有以相应的幅度提高。

自2000年以来,我国的用于投资的钱占了越来越多的比重,但仍然有很大一部分的资产被人们存在银行。

那么是什么原因导致我国的储蓄率这么高?第一:我们中国人自古以来的优良传统就是有备无患。

我认为这个习惯是很好的,给自己及家人留条后路,现在他们老说学习美国人提前消费。

但是美国人没钱可以申请破产,可以由美国政府养着。

中国,谁养你?第二:我国的低工资、低福利让大家赚点钱不容易,更是考虑到养老问题,谁也不敢乱花钱。

我国的福利水平相当于美国来说实在是低的可怜,希望我国能快快的完善我国的福利制度,并提高工资标准来让我国百姓感受到我国的发展壮大。

否则,谁敢消费?第三:我国百姓有三难。

上学难、看病难、住房难,家里孩子要上学,家里老人要看病,全家住了几十年的老房子是不是该换换了?让我们,让百姓拿什么消费?政府的民生投资敢不敢多点?当然还有其他的原因。

中国高储蓄率影响因素综述摘要:目前我国的高储蓄率问题已经对宏观经济运行产生了诸多影响。

立足现有研究文献,对储蓄率的影响因素、高储蓄现象的评价与预测等方面进行系统梳理,以期从宏观经济层面为正确认识我国经济失衡的影响因素,寻找有效应对高储蓄率措施做一些铺垫。

关键词:高储蓄率;储蓄动机;综述近年来,随着中国经济的快速发展,一直保持在高水平上的中国储蓄率受到越来越多国内外经济学家的关注。

高储蓄率给我国经济发展带来充裕资金来源,并且源源不断的资金流保证了金融机构的流动性,增强了银行的稳定性。

但居高不下的储蓄率也给我国经济发展带来前所未有的挑战。

一、储蓄率的影响因素我国居民当前的高储蓄问题是各种因素综合作用的结果,要弄清高储蓄的影响因素,先必须了解我国居民高储蓄热情后面的主要动机。

我国居民储蓄动机可分为以下五类:消费型储蓄动机:居民将固定收入的一部分储蓄起来,将随意消费转变为计划消费,尤其对于我国大多数居民来说,收入不丰,经不起随意消费。

预防型储蓄动机:预防型储蓄动机也可称之为保障型储蓄动机,是人们对未来发生的不确定性的风险。

在我国居民当前储蓄动机中预防性动机可以说是占据了主导地位。

保值增值型储蓄动机:这类动机主要是为了保值增值,尽可能减少因通货膨胀带来的损失。

遗产型储蓄动机:遗产型储蓄动机是为了留给子孙后代而储蓄的动机。

由于我国经济、文化和社会传统等传统原因,普遍存在着这样的观念。

节俭型储蓄动机:由于历史传统或文化的影响,我国居民存在着习惯性节俭的美德。

1.国外文献综述关于储蓄率影响因素的研究,国外最早可以追溯到凯恩斯(Keynes,1936)提出的消费和储蓄主要取决于当前可支配收入的传统凯恩斯消费函数理论。

Loayza等(2000)的跨国经验研究表明,人均收入是决定储蓄高低的重要因素,且该因素对发展中国家的影响更为明显,Edwards(1995)曾对36个国家的私人部门和政府部门的1970年到1992年的面板数据进行分析,也得出人均收入增长是私人储蓄和政府储蓄增加的最重要决定因素。

中国储蓄率的影响因素及对经济发展的影响近年来,中国经济发展速度惊人,各项指标均创下历史新高。

然而,作为高储蓄率国家之一,我国储蓄率的高位固守,依旧有着深远的影响。

本文将探讨中国储蓄率的影响因素及对经济发展的影响。

一、影响中国储蓄率的因素1.文化传承中国有着悠久的传统文化和家庭教育观念,其中一项重要的教育内容就是节约。

传统的家庭家长也注重培养孩子的储蓄意识,以便在将来的生活中不至于一贫如洗。

同时,中国的文化信仰中,预防未雨绸缪的思想流淌在人们心中,也进一步培养了储蓄的传统思想。

2.消费观念与西方不同的是,中国消费者倾向于在购买时注重性价比,尽可能精打细算,也因此崇尚买菜、做饭、在家聚会这样的传统活动,减少外出消费。

在节俭的同时,这种消费观念也促进了储蓄率的上升。

3.社会保障制度由于社会保障制度在中国的实施时间并不久,大多数老年人仍然需要靠自己的子女支持生活,因此,为了保障自己和家人的未来,储蓄自然成为社会习惯和必经之途。

二、中国储蓄率的影响1.带来了贸易顺差高储蓄率意味着个人消费能力的下降,企业进而转向外部市场,以满足无法在国内市场上实现的高回报需求。

中国企业大量出口成功,带来了贸易顺差的多利。

2.对国际金融市场的影响由于中国国内的投资空间十分有限,大量的储蓄资金不能被国内市场充分利用,因此,它们被投资到国际金融市场上,给国际金融市场带来许多积极的影响,如降低全球利率及债务成本等。

3.影响国内经济的结构问题中国储蓄率的提高也同样带来了结构问题。

由于储蓄率过高,内部消费动力不足,致使出口依赖过度,形成过度出口的制约。

同时,消费不足也意味着减少对劳动力和资源的需求,容易导致经济结构单一和产能过剩的问题。

4.反映着中国经济发展的成熟度在中国经济转型时期,过高的储蓄率是经济发展成熟度不足的反映。

因为发达经济体,随着人均收入的提高,储蓄速度会放缓,向消费转移。

因此,过高的储蓄率表明了中国的消费水平和国际竞争力的欠缺。

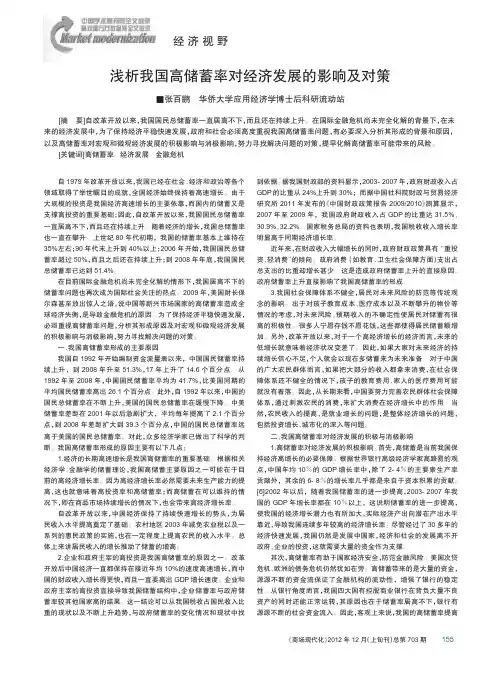

《商场现代化》2012年12月(上旬刊)总第703期浅析我国高储蓄率对经济发展的影响及对策■张百鹏华侨大学应用经济学博士后科研流动站[摘要]自改革开放以来,我国国民总储蓄率一直居高不下,而且还在持续上升。

在国际金融危机尚未完全化解的背景下,在未来的经济发展中,为了保持经济平稳快速发展,政府和社会必须高度重视我国高储蓄率问题,有必要深入分析其形成的背景和原因,以及高储蓄率对宏观和微观经济发展的积极影响与消极影响,努力寻找解决问题的对策,提早化解高储蓄率可能带来的风险。

[关键词]高储蓄率经济发展金融危机自1979年改革开放以来,我国已经在社会、经济和政治等各个领域取得了举世瞩目的成就,全国经济始终保持着高速增长。

由于大规模的投资是我国经济高速增长的主要依靠,而国内的储蓄又是支撑高投资的重要基础;因此,自改革开放以来,我国国民总储蓄率一直居高不下,而且还在持续上升。

随着经济的增长,我国总储蓄率也一直在攀升。

上世纪80年代初期,我国的储蓄率基本上维持在35%左右;90年代末上升到40%以上;2006年开始,我国国民总储蓄率超过50%,而且之后还在持续上升;到2008年年底,我国国民总储蓄率已达到51.4%。

在目前国际金融危机尚未完全化解的情形下,我国居高不下的储蓄率问题也再次成为国际社会关注的热点。

2009年,美国财长保尔森甚至放出惊人之语,说中国等新兴市场国家的高储蓄率造成全球经济失衡,是导致金融危机的原因。

为了保持经济平稳快速发展,必须重视高储蓄率问题,分析其形成原因及对宏观和微观经济发展的积极影响与消极影响,努力寻找解决问题的对策。

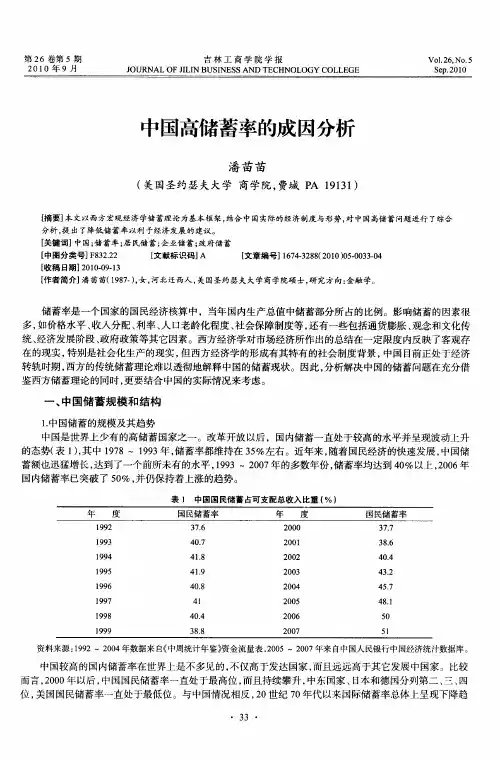

一、我国高储蓄率形成的主要原因我国自1992年开始编制资金流量表以来,中国国民储蓄率持续上升,到2008年升至51.3%,17年上升了14.6个百分点。

从1992年至2008年,中国国民储蓄率平均为41.7%,比美国同期的平均国民储蓄率高出26.1个百分点。

此外,自1992年以来,中国的国民总储蓄率在不断上升,美国的国民总储蓄率在缓慢下降。

湖南大学期末论文有关中美居民储蓄率的对比分析摘要2012年6月28日-30日在上海举行的“陆家嘴金融论坛”上,中国证监会主席郭树清表示,中国储蓄率已达52%,而同期美国的“储蓄率”却只有4%左右。

本文旨在通过中美两国储蓄率的对比,分析中国高储蓄率的原因及由此揭露的民生问题,并提出相应建议。

关键词:储蓄率现状社会保障制度股市居民消费Comparative analysis of the savings rate ofthe Sino-US residentsAbstractIn the Lujiazui Financial Forum held in Shanghai on June 28, 2012, the China Securities Regulatory Commission Chairman Guo Shuqing claimed that, China's savings rate had reached 52% , while in the same period, savings rate in the U.S. was only about 4% . This article aims to analyze the reasons of the high savings rate in China and the livelihood issues uncovered through the comparison of China and the U.S. savings rate , and make recommendations accordingly .Keywords:savings rate the present situation The social security system Stock market Household consumptionI一、关于储蓄率的相关理论宏观经济学将储蓄定义为国民收入中未用于消费的部分,即储蓄(S)=国民收入(Y)+消费(C)。

中国储蓄率的变化与影响随着经济社会的快速发展,中国的储蓄率经历了不同程度的变化,这对于中国的经济和社会产生了深远的影响。

在本文中,将分析中国储蓄率的变化,探讨其影响,以及未来的发展趋势。

一、中国储蓄率的变化自20世纪80年代以来,中国的储蓄率一直处于较高水平。

具体到数字,2019年中国的储蓄率为44.03%,高于其他发达国家。

然而,近年来中国储蓄率的变化受到了制约。

据国家统计局数据显示,2017年中国储蓄率为45.7%,而2018年中国储蓄率为45.3%,虽然与2017年相比有所下降,但整体水平仍然较高。

储蓄率下降的原因主要有以下几个方面:1. 收入水平提高:随着中国经济的发展,人们的收入水平得到了提升,他们可以更多地消费,而不是全部储蓄。

2. 金融市场开放:随着金融市场的开放和金融工具的多样化,投资渠道得到了扩展,人们可以将储蓄转移到其他领域进行投资。

3. 人口结构变化:随着中国人口老龄化加剧,老年人更多地将储蓄用于养老服务和医疗保健等消费领域,从而减少了储蓄。

以上三点原因综合作用,导致了储蓄率的下降。

二、储蓄率变化的影响中国高储蓄率的影响是多方面的,与社会经济和政策息息相关。

在储蓄率下降或稳定的情况下,这些影响也会有所改变。

1. 金融市场:高储蓄率意味着更多的资金涌入银行等金融机构,金融市场受到巨大的影响。

金融市场的开放会使储蓄资金更多地流向股票、债券等市场,从而推动金融市场的发展。

2. 地方发展:中国的高储蓄率使得人们向农村、小城镇流动,这在一定程度上带动了地方经济的发展。

3. 政策调整:高储蓄率需要政府进行相应的调整,在经济下行压力加大时,政府需要适时采取货币宽松政策,促进消费和投资。

4. 人口老龄化:中国人口老龄化加剧,储蓄率下降也将推动更多的消费需求,从而促进经济发展,同时减轻养老压力。

三、未来发展趋势中国的储蓄率未来会继续受到多种因素的影响,而这些因素将推动储蓄率的下降。

近年来,政府通过降低个人所得税和社会保险费,进一步提高居民可支配收入。

人口年龄结构、财政政策与中国高储蓄率人口年龄结构、财政政策与中国高储蓄率随着中国的经济快速发展,高储蓄率已经成为一个日益突出的问题。

中国的储蓄率约为50%,而世界平均储蓄率是30%左右。

高储蓄率给中国经济带来了好处,例如提供了大量资金用于基础设施建设和企业扩张,但它也可能对经济造成一定的负面影响。

本文将探讨人口年龄结构和财政政策如何影响中国的高储蓄率。

一、人口年龄结构人口年龄结构是影响中国高储蓄率的重要因素之一。

中国的人口结构表明了中国人口的平均寿命和生育率的显著提高,这是中国高储蓄率的根本原因之一。

随着中国的老龄化进一步发展,人们面临着更高的医疗和养老费用等负担,而这些费用往往需要依靠个人储蓄来解决。

此外,随着中国的第一胎政策推行,年轻人面临更大的经济压力,因为他们需要支付更多的教育和婚姻费用等。

因此,年轻人需要削减消费开支来储蓄以应对未来的费用。

此外,中国的城乡差距也导致了储蓄率的差异。

由于没有足够的社会福利和保障体系,农村居民往往面临更高的经济不确定性和生活风险。

因此,他们需要储蓄以减轻未来的风险,相比之下,城市居民则更可能选择消费,因为他们可以获得更多的就业机会和更好的收入。

二、财政政策财政政策是另一个影响中国高储蓄率的重要因素之一。

当中国政府实施紧缩政策时,高利率和严格的信贷管制可能导致储蓄率上升,而当政府实施扩张政策时,较低的利率和宽松的信贷管制可能导致储蓄率下降。

在长期的历史中,中国政府出于促进经济稳定和增长的原因而实行了相对保守的财政政策,这为中国储蓄率长期保持在较高水平上提供了土壤。

此外,在扩张政策下,中国政府的债务水平可能大幅增加,从而会增加未来财政风险,从而促使人们更倾向于储蓄而不是消费。

另一方面,紧缩政策可能导致企业债务负担加重,并使消费者的信心降低,因此更倾向于储蓄以减少未来风险。

三、结论人口年龄结构和财政政策都是影响中国高储蓄率的重要因素。

相比之下,人口年龄结构是储蓄率提高的主要原因之一。

我国居民预防性储蓄过高的成因、危害与政策建议作者:张可心来源:《智富时代》2016年第07期【摘要】长期以来我国一直处于居民预防性储蓄过高的局面。

在07年金融危机前,这种高储蓄水平给我国经济带来的积极的影响。

而今就是阻碍经济前行的拦路虎。

本文从我国居民预防性储蓄过高的成因出发,分析预防性储蓄水平过高所造成的危害,最后给出相关的政策建议。

【关键词】预防性储蓄;中国经济;政策建议相比于上个世纪九十年代,如今我国储蓄利率过低已成为不争的事实。

根据相关经济学理论,在存款利率过低的情况下,居民手中的货币应转而投向资本市场,形成投资性储蓄。

但是我国居民的预防性储蓄却居高不下。

原因有如下几点:一、我国不完善的社会保障制度。

由于我国社会保障制度的不完善,住房、养老、医疗、教育好像是压在我国居民身上的“四座大山”。

面对这“四座大山”,提高储蓄水平就成了居民防范不确定性风险的唯一方法。

虽然近几年来我国政府不断出台关于社会保障制度的政策,但是在市场经济改革面前,“四座大山”的费用还是逐年增加。

二、可分配收入过低。

长期以来我国对外贸易发展较好的主要优势就在于低廉的劳动力。

工资水平过低的确带动了我国出口加工制造业的发展,但是,与此同时,我国居民收入水平过低也严重影响到了我国居民的适意储蓄缺口。

适意储蓄是指让老百姓无后顾之忧的储蓄。

适意储蓄缺口是指家庭现有储蓄与适意储蓄之间的差额。

中国普通居民的工资水平过低与我国社会保障体系的缺失同时造成了我国居民适意储蓄缺口过高。

三、习惯偏好。

根据相关研究表明,我国的居民缺失存在着显著的习惯形成效应。

“勤俭节约”和“以艰苦奋斗为荣、以骄奢淫逸为耻”的思想一直是我们社会所推崇的。

在这种社会文化的影响下,在长期有限的收入面前,我国居民形成了“高储蓄、低消费”的习惯偏好,这种偏好致使无论存款利率是高是低,我国居民储蓄率一直是居高不下。

四、贫富差距过大。

自改革开放以来,我国的确有一部分人“先富起来”,但是“先富起来”的人并没有带动其余的人“后富起来”。

中国家庭储蓄率的影响因素与政策建议中国家庭储蓄率一直被人们所关注。

高储蓄率是中国经济能够稳步发展的重要保障之一。

随着中国经济的快速发展,许多因素影响了中国家庭储蓄率的变化。

本文将从不同角度来分析影响因素,并提出对应的政策建议。

一、收入水平与储蓄率储蓄率的首要影响因素是家庭收入水平。

中国的收入分配问题一直是社会关注的焦点,高不均等的收入分配导致了储蓄率的不同。

在城市化进程中,城乡收入差距逐渐缩小,但城市内部收入分配仍然存在不平等现象。

同时,在整个社会结构中,少数高收入群体储蓄比例较高,而大多数中低收入群体对于储蓄率的影响不大。

因此,政府应该通过税制改革,促进收入再分配,减小收入差距,激发中低收入人群的储蓄积极性。

二、家庭财产与储蓄率除了收入水平,中国的家庭财产也是影响储蓄率的重要因素。

在中国传统观念中,婚姻必须有房子才能顺利结婚,这也导致了很多人把赚到的钱用于买房,而短期投资被忽略。

此外,当前的房地产价格、股票价格等流动性较差的投资方式,限制了普通家庭以这些投资方式为主的财富管理能力。

整个社会结构中,由于一部分房地产、股票和金融资产的占有量过大,家庭财产的投资面难以扩大。

建议从政策角度出发,在合理规划城市,加大金融产品推广力度,促进投资多样化等方面改善财富结构,提高家庭理财技能和储蓄率。

三、消费习惯与储蓄率家庭消费习惯也是影响储蓄率的一个重要因素。

当前的消费观念仍然以购买实物、炫耀和面子消费为主。

储蓄习惯欠缺和消费观念不正确的推行,很容易导致家庭储蓄率的下降。

为了提高家庭储蓄率和正确引导家庭消费观念,政府应该加强教育,在学校和家庭开展正确的储蓄意识和消费理念教育。

另外,政府可以加大宣传力度,多渠道推广理财产品,推动居民正确理财、储蓄。

四、社会政策对储蓄率的影响政府通过社会政策来改善家庭储蓄率。

例如,对保障性住房的支持和教育、医疗费用的保障等。

一些政府的奖金政策等也是激发市民储蓄积极性的方式之一。

然而,在目前实行的政策方案中,政府对于储蓄不足的发现和救助力度还不够强大。

我国储蓄率居高不下原因

中国居民储蓄率水准之高已成为世界所公认。

1996年以后连续5年,我国居民储蓄以18%的高速度增长,储蓄率超过35%,2009年1月末,我国居民储蓄余额已经突破了18万亿元,储蓄率在全世界排名第一,人均储蓄超过1万元。

中国家庭高储蓄率的原因何在?

一是中国传统文化导致的,传统文化教导国人量入为出,不要提前消费。

中华民族节约的优良传统,是一种长期的心理特质。

某种程度上,节约的传统美德限制了居民的当前消费,而是促成了他们的储蓄。

二是中国的社会保障制度不健全不完善,因此老百姓有预防性储蓄的需求。

子女教育、医疗保障等方面,从过去的政府大包大揽,到现在的自掏腰包,在居民收入未能大幅度提高的前提下,个人未来的预期支出是个未知数,很可能是个无底洞。

许多居民因此不敢消费,只有存起一定数额的货币资金,似乎才能对未来稍有一点信心。

养老模式的改变也提高了储蓄率,以前人们把孩子当作储蓄罐,所谓养儿防老,现在他们必须为自己买保险。

三是金融发展水平滞后所致,投资渠道太少。

我国投资渠道的狭窄和投资工具的匮乏以及股票市场的低迷状态和时而的不规范,使投资者更多的把资金投向了储蓄,当政府对房市采取较为严厉的措施时,由于2006年股市赚钱的示范效应,相当部分的资金流向了股市,而一旦政府意识到单一地将储蓄资金往股市疏导的风险时,流入股市的资金同样只有两个选择:再次流向房市或流回银行储蓄。

四是人们对未来生活的期望与当前水平的差距。

从微观方面来看,如果个人认为预期收入流不足以支付预期消费流,便需要用储蓄在当前和未来之间进行交换,这一交换还受到市场利率的影响,利率越高,他越倾向于将消费流往后推。

个人消费会随着收入的提高而提高,但这种同步提高并不是线性和连续的,而是在一系列生活方式所对应的消费水平中,作阶梯式的跃迁。

因此,储蓄水平很大程度上取决于人们对未来生活的期望与当前水平的差距,人们对自己未来生活方式跃迁的期待越高,就会把越多的钱堆积在两级台阶之间。