矿山地表沉陷规律探索

- 格式:pdf

- 大小:259.04 KB

- 文档页数:3

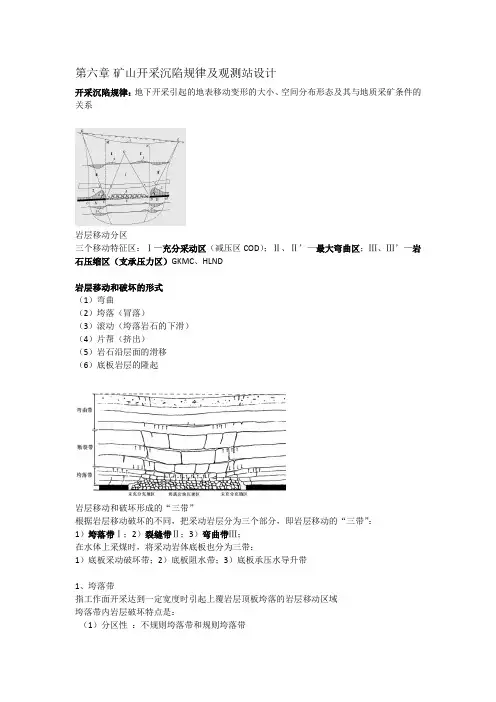

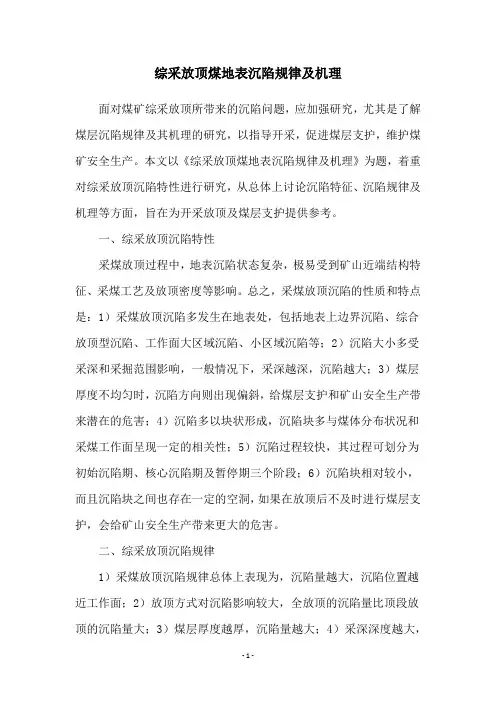

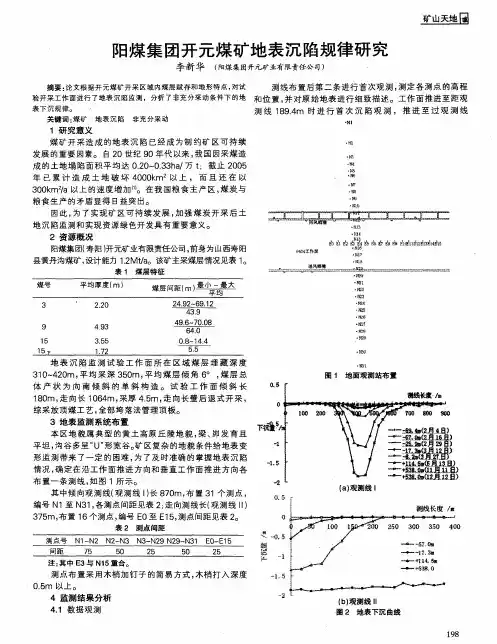

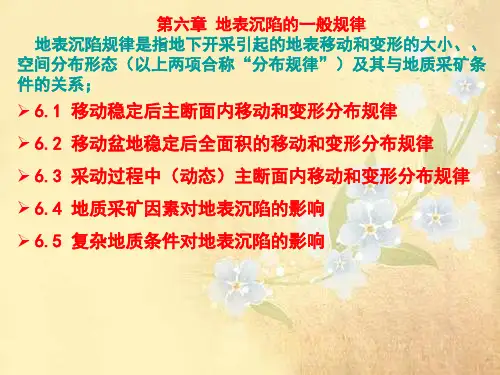

第六章矿山开采沉陷规律及观测站设计开采沉陷规律:地下开采引起的地表移动变形的大小、空间分布形态及其与地质采矿条件的关系岩层移动分区三个移动特征区:Ⅰ—充分采动区(减压区COD);Ⅱ、Ⅱ’—最大弯曲区;Ⅲ、Ⅲ’—岩石压缩区(支承压力区)GKMC、HLND岩层移动和破坏的形式(1)弯曲(2)垮落(冒落)(3)滚动(垮落岩石的下滑)(4)片帮(挤出)(5)岩石沿层面的滑移(6)底板岩层的隆起岩层移动和破坏形成的“三带”根据岩层移动破坏的不同,把采动岩层分为三个部分,即岩层移动的“三带”:1)垮落带Ⅰ;2)裂缝带Ⅱ;3)弯曲带Ⅲ;在水体上采煤时,将采动岩体底板也分为三带:1)底板采动破坏带;2)底板阻水带;3)底板承压水导升带1、垮落带指工作面开采达到一定宽度时引起上覆岩层顶板垮落的岩层移动区域垮落带内岩层破坏特点是:(1)分区性:不规则垮落带和规则垮落带(2)碎胀性,碎胀系数值恒大于1,一般在1.5~1.80之间。

(3)可压缩性(4)垮落带高度主要取决于采出厚度和上覆岩层的碎胀系数、岩性等,通常为采出厚度的3~5倍2、裂缝带在采空区上覆岩层中产生裂缝、离层及断裂,但仍保持层状结构的那部分岩层称为裂缝带特征:(1)岩体内裂隙多,但仍保持层状结构(2)导水裂隙带高度与岩性密切相关3、弯曲带指裂缝带以上至地表的区域特点:1)保持整体性和层状结构,隔水性能好2)移动过程连续而有规律,不存在或极少存在离层裂缝3)在竖直面内,各部分的移动值相差很小4)当开采深度大时,H弯>>H裂地表移动:指地下采空区面积扩大到一定范围后,岩层移动发展到地表,使地表产生移动与变形,在矿山开采沉陷的研究中称这一过程和现象为地表移动分为两种形式:(1)连续的移动与变形;(2)非连续的破坏地表移动主要的三种形式:(1)地表移动盆地当地下开采达到一定范围后,开采影响波及到地表,受波及影响的地表从原有的标高向下沉降,从而在采空区上方形成一个比采空区范围大得多的沉陷区域,称为地表移动盆地(2)裂缝及台阶(3)塌陷坑下沉:地表移动向量的垂直分量称为下沉,用w表示水平移动:地表移动向量的水平分量称为水平移动,用u表示充分采动:使地表下沉值达到该地质采矿技术条件下应有的最大值的采空区面积为临界开采面积,此时的地表采动影响称为充分采动非充分采动:当采空区尺寸小于该地质采矿条件下的临界开采尺寸时,地表最大下沉值未达到该地质采矿条件下应有的最大值,称这种采动程度为非充分采动超充分采动:当地表达到充分采动后,开采工作面继续推进时,地表酱油多个点的下沉值达到该地质采矿条件下应有的最大下沉值,此时的采动称为超充分采动地表移动盆地的特征特征:移动范围大于采空区范围;形状与倾角有关移动盆地的分区1)中间区;2)内边缘区(压缩区);3)外边缘区(拉伸)拐点:内外边缘区的分界点称为或下沉曲线的凹凸变化点地表移动盆地的主断面通过地表移动盆地最大下沉点所作的沿煤层走向和倾向的垂直断面称为地表移动盆地主断面当地表非充分采动或者充分采动时,沿一个方向的主断面只有一个;当地表达到超充分采动时,垂直于充分采动方向的主断面有无数个地表移动盆地主断面具有以下特征:(1)在主断面上地表移动盆地的范围最大(2)在主断面上地表移动最充分,移动量最大(3)在主断面上,不存在垂直于主断面方向的水平移动描述地表移动盆地内移动和变形的主要指标:下沉、倾斜、曲率、水平移动、水平变形地表移动盆地主要角量参数描述地表移动盆地形态和范围的角量参数主要是边界角、移动角、裂缝角、充分采动角和最大下沉角(1)边界角在充分采动或接近充分采动的条件下,地表移动盆地主断面上盆地边界点(下沉为10mm)至采空区边界的连线与水平线在矿柱一侧的夹角称为边界角走向δ0、下山β0、上山γ0、急倾斜矿层底板λ0以下沉10mm作为移动盆地最外边界点,以这些点圈定的边界称为移动盆地最外边界(2)移动角在充分采动或接近充分采动的条件下,地表移动盆地主断面上三个临界变形中最外边的一个临界变形值点至采空区边界的连线与水平线在矿柱一侧的夹角称为移动角走向δ、下山β、上山γ、急倾斜矿层底板λ,表土移动角用φ表示,φ与α无关对建筑物有影响的变形主要有:倾斜、曲率、水平变形临界变形值:不需要维修能保证建筑物正常使用所允许的地表最大变形值称为临界变形值(3)裂缝角在充分采动或接近充分采动的条件下,地表移动盆地主断面上,移动盆地最外侧的地表裂缝至采空区边界的连线与水平线在矿柱一侧的夹角称为裂缝角走向δ〃、下山β〃、上山γ〃、急倾斜矿层底板λ〃(4)充分采动角在充分采动条件下,在地表移动盆地主断面上,移动盆地平底的边缘在地表水平线上的投影点和同侧采空区边界的连线与煤层在采空区一侧的夹角称为充分采动角走向ψ3、下山ψ1、上山ψ2(5)最大下沉角在倾斜主断面上,由采空区的中点和地表移动盆地最大下沉点(非充分或充分采动)或地表移动盆地平底中心点(超充分采动)在地表水平上投影点的连线与水平线之间在煤层下山方向一侧的夹角,用θ表示(观测站:开采进行之前,在开采影响范围内的地表,按照一定要求设置的一系列互相联系的观测点观测站的任务(1)研究地质采矿条件与移动变形的关系,获得开采沉陷参数与地质采矿条件的关系(2)获得地表与岩层内部的移动变形规律(3)获得移动变形与建筑物破坏关系,确定临界变形值(4)获得岩体内部破坏规律观测站设计的原则①观测线应布设在地表移动盆地的主断面上②设站地区在观测期间不受邻近开采的影响③观测线的长度要大于地表移动盆地的范围④观测线上的测点应有一定的密度⑤观测站的控制点要设在移动盆地范围以外,埋设要牢固。

综采放顶煤地表沉陷规律及机理面对煤矿综采放顶所带来的沉陷问题,应加强研究,尤其是了解煤层沉陷规律及其机理的研究,以指导开采,促进煤层支护,维护煤矿安全生产。

本文以《综采放顶煤地表沉陷规律及机理》为题,着重对综采放顶沉陷特性进行研究,从总体上讨论沉陷特征、沉陷规律及机理等方面,旨在为开采放顶及煤层支护提供参考。

一、综采放顶沉陷特性采煤放顶过程中,地表沉陷状态复杂,极易受到矿山近端结构特征、采煤工艺及放顶密度等影响。

总之,采煤放顶沉陷的性质和特点是:1)采煤放顶沉陷多发生在地表处,包括地表上边界沉陷、综合放顶型沉陷、工作面大区域沉陷、小区域沉陷等;2)沉陷大小多受采深和采掘范围影响,一般情况下,采深越深,沉陷越大;3)煤层厚度不均匀时,沉陷方向则出现偏斜,给煤层支护和矿山安全生产带来潜在的危害;4)沉陷多以块状形成,沉陷块多与煤体分布状况和采煤工作面呈现一定的相关性;5)沉陷过程较快,其过程可划分为初始沉陷期、核心沉陷期及暂停期三个阶段;6)沉陷块相对较小,而且沉陷块之间也存在一定的空洞,如果在放顶后不及时进行煤层支护,会给矿山安全生产带来更大的危害。

二、综采放顶沉陷规律1)采煤放顶沉陷规律总体上表现为,沉陷量越大,沉陷位置越近工作面;2)放顶方式对沉陷影响较大,全放顶的沉陷量比顶段放顶的沉陷量大;3)煤层厚度越厚,沉陷量越大;4)采深深度越大,沉陷深度越深;5)煤层的厚度、采深及放顶密度的变化均会对沉陷量产生一定的影响;6)采煤放顶对沉陷量有一定的抑制作用,放顶后,沉陷有逐步减小、停止或逆转上升的趋势三、沉陷机理采煤放顶后,矿井内及矿井外部空气压力均有变化,煤层中的气体及水分蒸发,煤体失重,固体收缩,因而发生沉陷。

同时,地下水的变动也会使煤层发生变形,导致沉陷。

另外,采煤放顶过程中,煤层内部的变形及应力的变化,也会对煤层的局部或全局发生沉陷。

总之,综采放顶煤地表沉陷是由多种机理共同作用产生的,根据上述沉陷特征及规律,可以初步推断出可能存在的沉陷机理,即气体水分蒸发及煤层应力释放均可导致煤层沉陷,同时煤层收缩和地下水的变化也会促使煤层沉陷。

绿色矿山密实充填开采地表沉陷规律研究摘要为保护地表建筑物、农田、河流及主要井巷,在城镇范围内留设了大量优质煤柱资源。

该部分矿量属于典型的“三下”开采,因此如何在保证地表及矿山主要井巷安全的前提下,最大限度地回收优质的煤炭资源,对矿山可持续发展意义重大。

我矿充分借鉴其它煤矿连采连充技术,利用煤矸石作为充填骨料,实现高浓度充填,解决煤矸石地表堆放难题、消除环境污染、解放保安煤柱、减轻地表沉降对地表建构筑物的损坏,提高安全开采保障程度和资源回收率。

关键词绿色矿山密实充填地表沉降一、密实充填开采的背景充填采矿法由于能够确保“三下”开采安全,最大限度地回收矿产资源,保护地下、地表环境,特别是近些年来,由于充填材料、充填工艺、管道输送装备和技术的不断进步、充填成本的不断降低及其无可替代的优势,密实充填开采方法在煤矿开采中有很大的优势。

目前,由于存在以下难题,矿山可持续发展受到一定程度的制约:1、由于多年的强化开采,掘进产生的煤矸石日益增多(按12%的煤矸石产出率,每年新增煤矸石近20万吨),现有煤矸石山容积已近饱和,如何为新增煤矸石堆放寻找出路成为当务之急。

2、煤矸石山位于城区内,靠近柴汶河,对城镇环境和柴汶河水系造成严重污染。

如果能够将这部分煤矸石彻底消化,不仅可以恢复宝贵的土地资源,创造显著的经济效益(按每亩土地20万元计算,占地近200亩的煤矸石山占用资金4000万元),而且会对保护环境、创建绿色矿山作出重大贡献,经济效益、社会效益和环境效益显著。

3、为保护地表建筑物、农田、柴汶河及主要井巷,在城镇范围内留设了大量优质保安煤柱。

由于该部分矿量属于典型的“三下”开采,因此如何在保证地表及矿山主要井巷安全的前提下,最大限度地回收这部分宝贵的煤炭资源,对矿山可持续发展意义重大。

二、开采方法的调研及开采沉降的分析论证1、密实充填开采试验区开采设计方案充填开采试验区位于-210水平西部,开采范围:东至-210~-600原皮带井保安煤柱线,西至充填联络巷,南至矸石充填运输巷,北至矸石充填回风巷。

深部开采沉陷规律研究与分析深部开采沉陷是指采矿开发对地表环境的影响,它可以根据采矿的规模和距离等因素随着空间而改变,其发展过程已深深影响着建筑物、公路、河流和地下水等基础设施与环境的安全。

因此,针对采矿深部开采沉陷的规律研究和分析,显得十分重要。

首先,采矿深部开采沉陷的研究应从采矿深部开采沉陷的影响因素入手进行分析。

采矿深部开采沉陷的影响因素主要包括矿山内的构造活动、采矿方式、采矿深度、抽水量、地表塑性参数等。

采矿深部开采沉陷的影响因素受多种因素的影响,因此,需要从物理力学、岩土力学、水文地质、矿物学、地质测量等方面进行系统研究分析,全面了解采矿深部开采沉陷的影响因素。

其次,采矿深部开采沉陷的研究应从采矿深部开采沉陷的模拟分析入手进行研究。

采矿深部开采沉陷的模拟分析可以采用计算机辅助分析的方法,进行模拟分析,以模拟采矿深部开采沉陷的变化规律,研究采矿深部开采沉陷的演变过程和产生机制,并进行下去的后续决策。

此外,采矿深部开采沉陷的研究应从采矿深部开采沉陷的抑制方法入手进行研究。

采矿深部开采沉陷的抑制方法可以采取穿插设置阻尼层、设置支撑物等空间和结构抑制技术,还可以采取防治措施,如采用新型地面处理材料,做好地面处理工作,加强水文地质探测,建立恶劣气象预报能力,阻止水位上升,并提前采取紧急抢险措施,等等。

最后,采矿深部开采沉陷的研究应从采矿深部开采沉陷的防治技术入手进行研究。

采矿深部开采沉陷的防治技术包括实际控制措施、采矿预先分析技术、采矿控制策略研究等。

实际控制措施可以通过研究和改善穿插设置阻尼层、支撑物等基础结构,使其可以有效地抑制采矿深部开采沉陷的发展并达到沉陷的控制。

采矿预先分析技术可以通过对采矿开发过程中的构造活动、采矿方式、采矿深度、抽水量及空间变化等因素进行分析,预测采矿深部开采沉陷的变化趋势。

采矿控制策略研究可以根据预测分析的结果,对抑制采矿深部开采沉陷的方法进行综合分析,并制定出有效的采矿控制策略,为实现安全开采提供可靠的依据。

深部开采沉陷规律研究与分析开采沉陷是深部矿产资源开采过程中最为重要的领域之一,开采后沉陷规律的研究与分析是科学决策开采比较充分及有效的前提之一。

本文就深部矿产资源开采沉陷的规律研究与分析进行深入的论述,并给出了具体的研究方法和分析案例。

一、深部矿产资源开采沉陷规律研究1、概念浅析施工开采的沉陷是长期的应力释放、地层改变以及外因影响所引起的矿山构造变化,它是影响矿山发展和安全生产的重要参数之一。

深部矿产资源开采沉陷规律是以深部矿产资源开采为主导,以其所带来的构造改变和地面沉陷运动为基本特征的地质现象。

对深部矿产资源开采沉陷规律研究可以更加深入、准确的了解深部开采所引起的构造改变及地面沉陷的规律及特征,为深部开采的质量控制、生产安全和地表沉陷的综合控制提供重要的理论依据和参考数据。

2、研究流程深部开采沉陷规律研究要求有全面、系统、深入的研究方法。

通常研究流程分为以下几个步骤:(1)突出研究对象的特性和规律:即定位和调查研究对象的特征并归纳汇总;(2)综合统计分析归纳:利用诸如数据处理、描述统计分析、图表绘制等方法,对归纳汇总的资料进行统计分析;(3)研究规律及其影响机理:深入探讨开采沉陷的规律及其影响机理,以及开采方式、技术措施等对矿山构造变化、地面沉陷及安全隐患及生态影响等的影响;(4)制定有效的预测与解决方案:根据研究得出的规律,运用预测与预报技术,结合实际情况,制定出有效的预测与解决方案,为矿山安全开采提供技术指导。

二、深部矿产资源开采沉陷规律分析1、测量技术测量技术是深部矿产资源开采沉陷规律分析的基础,我们可以通过垂直测量、水平测量以及数字测量等技术手段,来科学测量矿山构造特征及沉陷变化情况,从而对沉陷运动规律及外部因素的影响等深入分析。

2、数值模拟利用一定的数值模拟技术可以探索不同的长期沉陷规律,预测深部开采可能造成的地表沉陷情况。

数值模拟可以模拟矿山构造变化过程,从而更加精准的研究和预测深部开采沉陷规律。

煤矿地表塌陷规律及预测方法探讨煤矿地表塌陷形态多样、破坏程度可大可小,与开采深度、开采活动、矿体倾角、工作面开采区域、工作面数等因素有关。

我国常用的煤矿地面沉陷预测方法包括经验法、负指数法、概率积分法等。

概率积分法理论、方法基本成熟,国内正积极构建基于GIS技术构建的沉陷数据管理系统,已取得一定进展,但进行推广应用尚有一段时日。

标签:煤矿地表塌陷规律预测我国是一个煤炭资源利用大国,煤炭开采量居世界第一位,煤炭产生能源约占我国总能源消耗75%~80%,煤炭还是煤炭化工重要原料,为国民经济发展做出了巨大的贡献[1]。

但与此同时,煤炭开采与利用也带来一系列社会、环境问题。

我国煤炭多埋藏于地下,煤矿开采主要依赖于地下开采,约占90%。

地下开采可能致地表土地大面积塌陷、损毁,破坏耕地、林地以及地面建筑,存在安全隐患。

近年来,煤矿地表塌陷事故屡见不鲜,累计塌陷面积已达100km2,塌陷所造成的损失大、影响深远、恢复困难,引发的社会的广泛讨论。

深入研究煤矿地表塌陷,并进行预测,是降低煤矿塌陷危害的可行方法,本次研究就此进行探讨。

1煤矿地表塌陷规律1.1煤矿地表塌陷主要表现煤矿引起的地表塌陷具体表现不尽相同,按照形态、破坏程度大体可分为两类:(1)浅部开采,急倾煤层或厚煤层形成的漏斗状陷坑、台阶状断裂,此类塌陷往往发生较突然,破坏性较大,但多仅限于局部,范围小;(2)深部开采,急倾煤层和开采深度大、倾角较小的煤层发生大范围平缓下沉,发生较缓,但也可造成较大的损失,损毁地面构筑物。

按照塌陷体积与深度占开采面比重高低可分为充分开采塌陷与非充分开采塌陷,前者占比在70%以上,只有当采煤区长、宽尺寸达到过超过开采深度1.4倍才可能发生,后者占比在70%以下,可发生于任何类型开采区[2]。

通常来说,除开采区外,地下还留存各种未开采或无开采价值的煤柱,这些煤柱对地面具有一定的支撑作用,使地面塌陷空间并不完全与矿道相同,形成凹凸不平的复杂形状。

矿区地面沉陷发生-演化机理研究

矿区地面沉陷是矿山开采活动引起的地表下沉现象。

矿区地面沉陷发生-演化机理研

究旨在探究矿区地面沉陷的成因和演化过程,为矿山开采活动的环境影响评价和治理提供

科学依据。

矿区地面沉陷的成因有多种,主要包括采矿活动引起的地下空洞垮塌、开采区域地压

致地表下沉和地下水位降低引起的地层压缩等。

矿区地面沉陷的演化过程可以分为三个阶段:初始阶段、稳定阶段和加速阶段。

在初始阶段,矿山开采活动引起地下空洞垮塌,导致地表下沉。

矿区地面沉陷通常表

现为较大的沉陷速率,对矿区周边环境和基础设施造成较大的影响。

在稳定阶段,矿山开采活动停止或减少,地下空洞垮塌已经完成,地表下沉速率明显

减慢。

这个阶段,矿区地面沉陷主要是由地下水位的下降引起的地层压缩导致的。

地层压

缩使得地下岩石变形,岩石体积减少,地表下沉。

在加速阶段,地下水位继续下降,地层压缩加剧,导致地表下沉速率急剧增加。

这个

阶段矿区地面沉陷通常呈现非线性增长,沉陷速率急剧加快。

在矿区地面沉陷的治理方面,根据其成因和演化机理,可以采取相应的措施进行治理。

在初始阶段,可以采取填充补偿的方法,填充地下空洞,减少地表下沉速率。

在稳定阶段

和加速阶段,可以通过控制地下水位的降低,减缓地下岩石的压缩,从而减缓地表下沉速率。

矿区地面沉陷发生-演化机理研究对于矿山开采活动的环境影响评价与治理具有重要

意义。

只有深入研究其成因和演化过程,才能制定科学合理的治理措施,保护矿区周边环

境和基础设施。

采矿方法及地表沉陷预测探究【摘要】随着煤炭资源的开采和利用,地球浅部的资源已经不能满足人类使用需求量了,因此开采人员已经在研究深度开采煤矿的技术。

由于深部开采会对地表沉陷带来影响,所以解决地表沉陷预测成为深部开采煤矿的关键。

只有解决好技术上的难题,才能安全的进行采矿工作。

【关键词】采矿方法;地表沉陷;预测;模型;系统我国目前已经普遍使用剖面函数法、典型曲线发和影响函数法预测地表沉陷,由于深部开采存在高地应力、高地温、高瓦斯、高水压、高冲击地压以及开采后覆岩破坏的技术问题,目前还没有办法通过理论方法获得概率积分法参数,只能通过资料反演获得概率积分法参数。

我国建立了大量的地表移动观测站,对研究地表沉陷有很大的帮助。

进行地表沉陷预测的探究式为了给采矿工人一个安全的工作环境,也为采矿技术的改良提供参考依据。

一、采矿方法研究我国目前有几十种采矿技术,但是综合来看,可以分成三大类。

第一类是空场采矿法,这种采矿的方法就是将矿区分为矿房和矿柱,分成两个步骤进行采集。

在回采矿房时形成的空区利用矿柱进行支撑,控制地表压力,保证矿石和围岩的稳固。

第二类是填充采矿法,随着回采工作面的扩大,利用地面构件对空区进行支撑,防治矿石掉落。

第三类就是崩落采矿法,对空区的围岩进行崩落,再填充空区,这样既可以避免围岩意外崩落伤害工人,还可以有效的利用围岩控制地压。

另外一种分类方法就是将采矿方法分为浅部开采和深部开采。

开采深度小于300米的开采为浅部开采,此时进行煤矿矿床开采产生的地表沉陷不明显,就算有异样,也是可以及时进行处理的。

开采深度大于300米的开采就是深部开采,开采的过程中,在300到600米之间可能会发生轻度的岩爆,600米以上就会频繁发生岩爆。

因此对深部开采而言,地表沉陷的预测就显得尤为重要。

二、地表沉陷预测方法1.剖面函数法剖面函数法就是利用剖面函数来描述地表下沉盆地。

具有清晰直观的特点,借助计算机软件轻松快捷的获取地表沉陷参数。

矿区地面沉陷发生-演化机理研究矿区地面沉陷是指在矿山开采过程中,由于地下煤层开采造成地下空洞体积的改变,而导致地面沉陷现象。

矿区地面沉陷对矿山地质环境和人类生活都产生了巨大的影响,因此其研究已成为矿区地质环境工程的重要内容之一。

本文主要研究矿区地面沉陷的演化机理。

煤炭开采过程中,为了达到最大化的采出量和最低化的成本,常常采用长壁工作法、矮孔矿柱法、沿垂向分层采煤等方法,导致煤层内部出现大面积矿柱破碎、失稳和崩落等现象。

在这些现象的基础上,形成一定大小的空洞体积,从而使地面出现沉降。

同时在煤炭开采过程中,采煤机因钻孔进洞,炮轰爆破、钻打补偿孔等工艺不断对矿体进行挖掘,导致地下的应力分布发生了变化。

煤层内部孔隙的形成和煤层的变形会使煤层内部的应力变化,而地下空洞的形成也会改变周围煤体的应力分布。

随着采煤的进行,这种变化的影响不断加大,最终导致了地面沉陷。

矿区地面沉陷的演化机理是受到多种因素的影响的。

首先,地下空洞的形成与煤层的特性密切相关。

煤层内部的软岩层、含水层、破碎带等都会影响空洞的稳定性。

同时,空洞形态的大小、分布和空洞与地质构造的关系等也都可能造成地面沉陷。

其次,采煤过程中的工艺、设备和矿柱布置等因素也会对地面沉陷的演化机理产生重要的影响。

最后,地下水对煤层和地面沉陷的演化机理也有着显著的影响作用。

在煤层开采中,如果不考虑地面沉陷的演化机理,采煤过程中产生的空洞就会与地质构造相互作用,从而导致地面沉降。

矿区地面沉陷的演化机理也可简单纳入以下步骤:1) 开采过程中,随着岩石的破碎和采煤产生的废弃物和空洞的体积不断增加,地下压力分布不断变化,煤层受到的尘埃和应力会开始积聚。

2) 随着时间的增长和采煤量的增加,地面沉降现象逐渐显现。

由于煤层的变形和压缩,煤层下方的地层会出现倾斜和移位,空洞体积也会随之增大。

3) 随着空洞体积的增大,地上建筑物和其他地表设施也会出现深度沉降。

地面沉降面均匀、沉降速率低的区域会逐渐扩大,直至形成大面积的地面沉降带。

第32卷第1期2010年01月武 汉 工 程 大 学 学 报J. Wuhan Inst. T ech.Vo l.32 N o.1Jan. 2010收稿日期:2009-10-15基金项目:国家自然科学基金项目资助(50874080)和湖北省教育厅优秀中青年人才项目.作者简介:周春梅(1979-),湖北随州人,博士,讲师.研究方向:矿山地质灾害防治.文章编号:1674-2869(2010)01-0061-04金属矿山地下开采引起地面塌陷的规律周春梅1,李 沛2,虞 珏2,李先福1(1.武汉工程大学环境与城市建设学院,湖北武汉430074)(2.武汉钢铁集团矿业有限责任公司大冶铁矿,湖北黄石435000)摘 要:金属矿山地下开采引起地表塌陷已经成为一种主要的矿山地质环境问题.地面塌陷受多方面因素影响,各因素相互作用使得金属矿山地表塌陷形成机理复杂.本文以大冶铁矿东露天采场地面塌陷为例,从采场地质环境、矿体特征、采矿方法、崩落角、地面塌陷的形式等方面,综述了地面塌陷的特征,并探讨了地面塌陷的形成规律,该研究为矿山地面塌陷的成因及控制对策研究提供了帮助.关键词:金属矿山;地下开采;地面塌陷;矿山地质环境;大冶铁矿中图分类号:P554 文献标识码:A doi:10.3969/j.issn.1674-2869.2010.01.0190 引 言国内外对矿山开采引起地表塌陷的研究由来已久,但研究成果主要是针对煤层开采的岩层移动与地表沉陷预测.对于金属矿山,由于岩体物理力学性质、地层结构、矿体形态、赋存条件以及采矿方法与煤矿存在着较大的差异,地面塌陷影响因素复杂多变.特别是,对于具有断裂构造、地层与矿体产状复杂变化的金属矿床,目前国内外尚没有比较成熟、系统和准确的方法来研究地面塌陷的形成机理以及控制对策[1].大冶铁矿露天采场矿体自20世纪60年至80年代相继开采完毕并转入地下开采,目前除局部的挂帮矿回采外,主要为地下开采.由于长期的大量地下开采铁矿层,形成大面积采空区,据黄石市地质灾害调查与区划资料,矿区采空区将近4km 2,采空区高度10~25m ,最大达40余米,导致其围岩应力发生改变,岩体完整性遭到破坏,采空区顶板塌落,波及地面引起不均匀沉降与大面积的塌陷[2,3].东露天采场狮子山20世纪70年至80年代发生地面变形,目前已形成长300m,宽50~120m,深20~35m 的塌陷坑,导致地表排水沟道、通风斜井井口以及部分厂房等建筑物受损破坏.尖林山、龙洞、铁门坎等采区也发生多处规模不一的地面塌陷,对铁山区三岔路村2000余人的生命财产造成严重威胁,同时也危及矿业活动的正常进行,地面塌陷已成为一种严重困扰矿山开采的地质环境问题.本文以大冶铁矿东露天采场的地表塌陷为例,从东露天采场的地质环境、矿体特征、采矿方法、地面塌陷的形式、崩落角分析入手,探讨塌陷区的特征及形成规律,为地面塌陷的形成机理及控制对策的研究奠定了基础.1 地面塌陷的形成机理及控制对策金属矿山地下开采地面塌陷是由于矿山地下开采形成采空区,采空区上覆岩体在自重和上覆岩土体的压力作用下,产生向下的弯曲与移动,当顶板岩层内部形成的张拉应力超过岩层的抗拉强度极限时,直接顶板发生断裂、跨塌、冒落,接着上覆岩层相继向下弯曲、移动,随着采空范围的扩大,受移动的岩层也不断扩大,从而在地表形成塌陷.在缓倾条件下的上覆岩土体大致可形成三个带,即冒落带、裂隙带和弯曲变形带,这三个带的界限一般不明显,也不一定同时出现[4].金属矿山地下开挖必然引起岩层变形与移动,其变形速度、影响范围、发生与发展时间受众多因素的影响,如采矿方法、矿体赋存条件(地质条件、岩土物理力学性质、矿层倾角)、开采的深度、厚度、宽度、采场结构尺寸、开采速度和顺序,以及开采的时空关系等,金属矿山开采后地表的移动变形函数可表示为[1]:D r =F (H ,L ,M,T H ,E,J ,C,<,L ,C ,X ,,)其中,D r 为开采后地表的实际移动量;H 为实际62武汉工程大学学报第32卷开采或开挖深度;L为采区的实际开采宽度;M为矿块的实际开挖厚度(或矿层厚度);T H为水平构造应力;E为采区上覆岩体的弹性模量;J为采区矿层上覆岩体节理裂隙影响系数(无量纲量);C为矿层上覆岩体的内聚力;<为矿层上覆岩体的内摩擦角;L为矿层上覆岩体的泊松比;C为介质的密度;X为地下水影响系数.地面塌陷的形式与矿体距地表的埋深及矿体的厚度的关系如表1,同时,在塌陷发生的沉陷盆地中心部位以垂向下沉为主,水平位移、倾斜位移量较少,形成沉陷盆地;在盆地边缘及外缘裂隙拉伸带则以倾斜位移和水平位移变形为主,可能出现地表裂缝、漏斗状塌陷坑,进而在斜坡区域引发边坡失稳,产生崩塌、滑坡等.表1地面塌陷与矿体关系T able1Sur face subsidence ar ea and or ebody矿体距地表埋深矿体厚度采空区对地表影响地面塌陷形式浅厚较大塌陷带、塌陷坑深厚一般裂隙带、地面裂缝分布多深薄轻微地面裂缝分析金属矿山地下开采地表移动范围的方法主要有以下几种:a.工程类比法,金属矿山常用的一种半定量的经验性方法.b.理论分析法,包括上盘渐进崩落理论、上下盘渐进断裂理论、松动区引起地表岩层移动理论、构造应力控制矿山地表岩层移动理论、矿山岩体采动影响与控制工程学理论、概化随机介质理论,其中上盘渐进崩落理论和上下盘渐进断裂理论适用于露天转地下用崩落法回采的矿山.c.数值分析方法,能对地表变形破坏的定量评价,已广泛应用于地表移动机理研究中[4].2大冶铁矿东露天采场塌陷区2.1东露天采场地质环境大冶铁矿东露天采场是由象鼻山、狮子山、尖林山三个矿体组成.其中西部的象鼻山最高标高228m,中部的狮子山最高标高276m,东部的尖林山最高标高250m,封闭圈标高为72m.采场总体走向NW300b,长度为2200m,坑底面积为8150m2.东露天采场内的地质构造复杂,断层节理发育,主要发育的断裂构造有F9、F25、F13、F10、F11、F12、F8;此外,大冶铁矿东露天采场广泛发育一种介于断层与节理之间过渡类型的断裂结构面到区域性节理,一般由切割闪长岩体长达几十到几百米的剪破裂面或狭窄的构造劈理化带组成,对工程地质分区、边坡的稳定性(特别是和断层组合在一起)影响明显,大冶铁矿主要发育的节理构造有J1-4、J5-6、J7-9[5,6].大冶铁矿东露天采场工程地质岩组划分为6组,其中大理岩、闪长岩组强度最高,风化花岗闪长岩和矽卡岩组、蚀变闪长岩组次之,断层角砾岩、砂砾石和粘土岩组强度最低.采场岩体结构类型主要有块状结构、层状结构、层状碎裂结构、碎裂结构、散体结构,其中具有碎裂结构、散体结构的岩体在矿山地下开采中易产生地面塌陷、崩塌及滑坡.2.2东露天采场矿体特征大冶铁矿狮子山矿体(26-30线)主要赋存于闪长岩与大理岩接触带内,局部地段呈分枝插入大理岩或闪长岩内.矿体走向320b,沿走向长430 m,矿体上部北倾,下部转向南西,矿体倾角75~ 90b,厚度20~80m,一般厚30~50m,赋存标高+ 170~-400m.矿石矿物主要为磁铁矿,次为赤铁矿、黄铜矿、菱铁矿、黄铁矿、白铁矿、斑铜矿、磁黄铁矿等,条痕呈不同程度的红色[7].脉石矿物主要有方解石、绿泥石、透辉石、白云石、金云母、石榴子石等.矿石结构为自形-半自形粒状结构、它形粒状结构、交代残余结构、包裹结构、隐晶粒状结构、环带状结构等.矿石构造为块状构造、粉状构造、浸染状构造、脉状构造、条带状构造、角砾状构造、晶簇状构造等.2.3东露天采场采矿方法大冶铁矿东露天采场地下采矿采用无底柱崩落法开采,随着每个步距的矿石回采出来,矿体上面覆盖的松散岩石也就随之崩落,覆盖到下一个分段的矿体上.如此自上而下采完各分段,覆盖岩石和地表跟着崩落塌陷.矿块的水平尺寸50m@ 50m或60m@60m,阶段高度为70m,分段高度为10m,进路间距为8到10m,崩落步距为1.2至2.4m(即1至2排炮孔距离).2.4东露天采场采空区地面塌陷该塌陷区位于东露天采场狮子山坡脚处(图1),目前地下开采在-72m阶段,受地下开采和爆破震动的影响,塌陷区域呈椭圆状,长度近300m,宽度在80m左右,面积约2.4 @104m2.塌陷区北帮为花岗闪长岩,坡角近45b,南帮为大理岩,坡角42b,塌陷区两侧堆积成分为土夹石,塌陷坡度约80b,高度约25 m.塌陷区周边地裂缝发育,垂直于塌陷方向(图2),地裂缝宽度10~50cm,深度90cm,长度10~50cm,密度约1L/m.第1期周春梅,等:金属矿山地下开采引起地面塌陷的规律63图1 狮子山地面塌陷F ig.1 Sur face subsidence ar ea of Shizimountain图2 地面塌陷区周围地裂缝Fig.2 G round fissur e ar ound sur facesubsidence ar ea大冶铁矿东露天采场狮子山采区地表塌陷与地下巷道分布如图3,地表塌陷范围比地下巷道范围大,且塌陷范围逐年递增,严重影响两边高陡边坡的稳定性.地表塌陷给矿区地质环境与生态环境造成强烈破坏,同时也给矿山生产带来严重威胁,随着地下开采工程的延深,采空区塌陷与地表变形还会继续扩展.塌陷区于2007年8月16日开始启动/正负零塌陷区回填工程0,将尾石抛于塌陷的坑内.图3 地表塌陷与地下巷道分布图F ig.3 Sur face subsidence ar ea and distr ibut ion map o funder gr ound tunnel依据矿体赋存条件、上下盘围岩的物理力学性质、采矿方法等进行类比确定的岩移角如表2.类比法预测地表变形范围属一种经验方法,它把复杂的围岩工程地质条件和岩体破坏概化为一种宏观均匀的地质变化,但实际上影响围岩破坏的各方面因素必然存在着一定的差异性,这也将导致预测的移动界线与实际上地表破坏边界不可能完全吻合,故矿山在生产过程中,应建立完善的监测系统,通过监测数据,不断修正优化崩落角、移动角参数,以期能获得更好的预测效果,为地质灾害防治和搬迁决策等提供可靠依据.表2采空区岩体移动角T able 2 Rock mov ing angle of g oaf采区岩石及开采深度上盘下盘端部东采区-180m 以上60b60b65b (东西两端)大冶铁矿东露采塌陷区Ñ-Ñc 剖面如图4,在崩落铁矿石中,存在两种情况引起地表塌陷的形状不一[8]:a.覆于其上的岩体随矿石一起被崩落,其余部分则呈/悬钟状态0暂时保留,但这种状态是极不稳定的,受邻近采矿活动的影响,部分岩体将坠落下来,最有在其上方距源矿层数十米的地方形成如图所示的空场,此时产生地表不均匀沉降,地表移动呈现出/漏斗型0形态特征;b.利用崩落法采矿,在一般正常地段,自然崩落法需达到充满采空区为止,顶部岩体移动常达到地表,产生均匀沉降,地表移动呈现出/盆地型0形态特征.图4 塌陷区Ñ-Ñc 剖面图F ig.4 Ñ-Ñc pr ofile of surface subsidence area3 结 语a.金属矿山地表塌陷受矿体形态、产状,采空区埋深、采厚比,矿体围岩工程地质结构、物理力学性质,矿区地质构造、地下水活动等多方面因素影响,这些因素相互作用,加上地质上的不确定性,使得金属矿山地表塌陷机理复杂.64武汉工程大学学报第32卷b.文中从大冶铁矿东露天采场地质环境、矿体特征、采矿方法、地面塌陷的形状及与地下巷道之间的关系等方面介绍了地面塌陷的形成机理.大冶铁矿东露天采场地面塌陷严重破坏了矿山地质环境,同时也给矿山生产带来严重威胁,随着地下开采工程的延深,采空区塌陷与地表变形还会继续扩展,必须采取合理的治理方案.致谢:论文的研究得到了武汉工程大学环境与城市建设学院课题组及武汉钢铁集团矿业有限责任公司大冶铁矿的大量帮助,论文的资料由大冶铁矿科技处提供,在此一并表示感谢!参考文献:[1]武钢矿业公司大冶铁矿龙洞采区塌陷区预测及尾矿管防护措施研究[R].武汉:中国科学院武汉岩土力学研究所,武钢矿业公司大冶铁矿.2008,6.[2]姜建军,刘建伟.大冶铁矿矿山环境调研报告[R].国土资源通讯,2005,15:42-43.[3]戚冉,黄建华,郭春颖.矿山地面塌陷预测方法研究[J].中国矿业,2008,17(6):39-48.[4]袁义.地下金属矿山岩层移动角与移动范围的确定方法研究[D].长沙:中南大学,2008,4.[5]Zho u Chunmei,Wu Yanling,L i Xianfu,et al.Slo peHazards and System Desig n of Emerg ency Rescue inDaye Ir on M ine[C]M Q iy uan P ebg,Yun Pu,K elvinC P Wang,et a l.Internatio na l Co nfer ence on T rans-po rtation Eng ineering2009(Vo lume F ive).T he A-mer ican So ciety o f Civ il Eng ineer s,2009:4098-4103.[6]周春梅,李先福.大冶铁矿高陡岩质边坡变形破坏机理分析[J].合肥工业大学学报:自然科学版,2009,10(16):25-30.[7]大冶铁矿深部探矿关键技术研究与应用[R].武汉:中国冶勘总局中南地质勘查院,2006,12.[8]蔡荣.一种危害矿山安全的特殊塌陷[J].有色矿冶,1997,6:51-58.Research on mechanism of surface subsidencearea of underground metal miningZHOU Chun-mei1,LI Pei2,Y u Jue2,LI Xianf u1(1.Scho ol o f Env ir onment and Civ il Eng ineering,Wuhan I nstit ute o f T echnolog y,Wuhan430074,China)(2.Daye Ir on M ine of M ining L imited Co mpany of Wuhan I ron G roup,H uang shi435000,China)Abstract:Sur face subsidence area caused by undergr ound mining o f metal m ines has been a main pro blem fo r m ine g eo logical env ir onm ent.The influence facto rs of surface subsidence area are in m any aspects,at the same time,the interaction o f each influence facto rs m ake the mechanism of surface subsidence area o f metal mines be mor e com plex.T aking surface subsidence area of east open-pit in Daye iron mine for example,this paper sum marized the characteristics and analyzed the law of surface subsidence from the mine g eo logical environment,characteristics of ore body,m ining m ethod,ang le of collape,shape o f surface subsidence ar ea.T his resear ch offers help for the study o f m echanism of surface subsidence and control counterm easure.Key words:metal mine;undergr ound mining;surface subsidence area;mine geolog ical environment; Daye iron mine本文编辑:龚晓宁。

深部开采沉陷规律研究与分析油气资源是国家重要的战略资源,开采后常会造成环境污染,灾害以及地表沉陷等后果。

因此,开展了大量研究,是为了解深部开采沉陷规律,以便规划开发,最大程度的减少环境污染及地表沉陷的发展。

地面沉陷的形成有多种原因,其中主要有自然沉陷,开采引起的沉陷及油气藏开采时注记液沉陷等原因。

自然沉陷,主要是由于地层构造变形、破碎及损坏等原因,使地表进行缓慢沉陷;开采引起的沉陷,是由于地层渐次开采,弹性变形等引起,地面时逐渐沉陷;液态沉陷是由于油气藏开采时,降低地层孔隙压力后,对应的液体沉陷了。

为了深入探讨深部沉陷的规律,在国内外许多大型油气田开展过大量的研究。

在工业性油气勘探中,精细观测地表及底部沉陷状态,对井数据和自然地质参数的采集和研究,有助于掌握地表沉陷的发展、分布及状况。

本文通过对国内外大型油气田沉陷规律的研究,总结出深部沉陷的规律:①深部沉陷会以直线性分布或扩散性分布,或者混合分布的形式出现;②深部沉陷的变化会受地质构造、开采规模以及开采状况的影响;③深部沉陷通常会伴随其他地貌变化,如浅部沉陷、泥沙淤积以及地表凹陷等;④深部沉陷的形成受到温度、压力、开采深度以及地质参数的影响;⑤深部沉陷的发展会受到立地条件、开采方法以及应力等因素的影响;⑥深部沉陷会伴随液态沉陷、砂岩沉陷和碳酸盐沉陷等现象;⑦在开采沉陷时,油气藏的水淹优先程度会影响深部沉陷的发展。

通过以上分析可以看出,深部开采沉陷的规律是复杂的,开采时应当在工程设计、地质勘探、开采技术和应力控制等方面采取有效的措施,以确保开采的安全高效。

另外,在油气藏的开采中,应该深刻认识到环境保护的重要性,尽量减少地表沉陷,减少对环境的污染。

可以采取定向注记、水控向以及压裂根源改造等技术措施,以减少油气藏开采带来的环境污染。

总之,深部沉陷规律的研究与分析对于安全、高效地开发油气藏至关重要,以防地表沉陷,减少对环境的污染,保障社会的可持续发展。